西北地区是夏季风气候的边缘区,也是全国水资源较贫乏的地区,大部分地区年降水量在300 mm左右,且降水量多集中在夏季,故旱涝灾害常有发生,但以旱为主。该区身居亚洲大陆腹地,位于青藏高原北侧和东北部。过去常以远离海洋来解释西北干旱的形成,但从全球范围来看,不少位于大陆腹地的地区降水量比我国西北地区多得多。世界上主要少雨地区和沙漠大多位于副热带。与副热带高压相联系,西北地区少雨中心及其相应的沙漠区位于青藏高原北侧,是北半球沙漠最北的地方,这里已是西风带,显然与副热带高压造成的干旱不同。叶笃正等[1]和白肇烨等[2]根据早期的平均场资料,分别指出西北干旱与高原动力和热力有关;吴统文等[3~5]利用近期资料,用多年平均场和干湿年对比分析,从观测事实和模拟实验进一步分析了高原热力和动力作用 (特别是前者) 对西北干旱气候形成的重要贡献,初步构成了西北干旱气候形成的物理图像,还指出可用前期高原地面热状况来预报当年夏季西北干旱区的干湿状况。这些结果与Broccoli和Manabe的数值模拟[6],以及Yang和Xu[7]等人的高原冬春积雪少,西北区夏季多雨,积雪多则反之的统计事实不谋而合。以往的研究大都侧重于高原对西北地区干旱所起的作用及同期各个物理量场对西北干旱的影响,而一定的天气是由不同的天气系统背景共同影响的结果。那么西北地区夏季降水前期环流系统和水汽的综合特征到底是怎样的呢?本文以此为目的,对西北地区夏季干、湿状况的前期气候特征进行了分析。

1 资料来源和方法本文所用高空资料为NCEP/NCAR 1958~1997年共40年再分析格点资料 (2.5°×2.5°) 中的比湿场、风场、位势高度场、温度场;用1961~1990年位于105°E以西,35°N以北的160个国家基准站中的19个测站 (兰州、西宁、临夏、武威、张掖、酒泉、敦煌、吐鲁番、库车、喀什、和田、且末、若羌、哈密、阿勒泰、塔城、乌苏、伊宁、乌鲁木齐) 的夏季降水量所做的时间演变曲线,与利用1961~1990年位于105°E以西,35°N以北加密的72个测站的夏季降水资料所做时间演变曲线对比发现其变化趋势基本一致,所以为了增加数据长度,本文用1958~1997年160个国家基准站中的西北19个测站来代表西北地区夏季的干湿变化趋势。根据文献[8]划分旱、涝年的方法,用西北地区夏季降水资料将西北地区划分为湿润夏季、偏湿润夏季、平常夏季、偏干旱夏季和干旱夏季5个等级进行合成分析,对干、湿夏季年份的各个物理量场进行了对比。

由于本文侧重于研究西北夏季的干湿环流背景,将降水时间段从原文献[8]定义的5~9月改为6~8月,具体定义方法为:

|

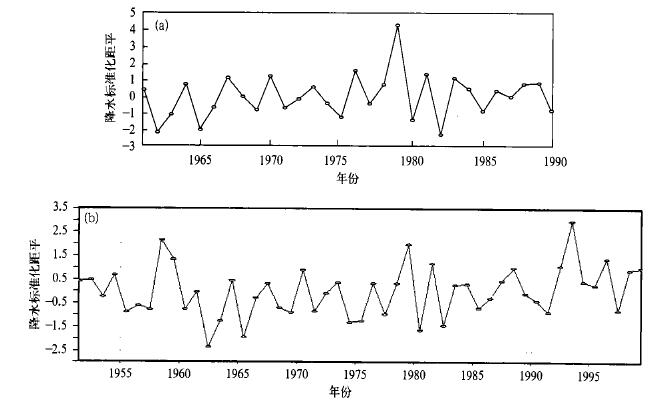

其中:R代表 6~8月多年平均降水量;Ri代表逐年6~8月降水量;σ代表标准差。那么西北夏季降水随时间的演变情况如图 1所示,干旱夏季为1962、1965、1974、1980、1982年共5个年份;偏干旱夏季为1960、1963、1968、1969、1971、1975、1977、1985、1990、1991、1997年共11个年份;湿润夏季为1958、1959、1979、1993、1996年共5个年份和偏湿润夏季1964、1970、1973、1981、1987、1988、1992、1994年共8个年份。

|

|

| 图 1. 西北地区夏季降水随时间的演变 (a)72个加密测站 (1961~1990年); (b)19个测站 (1951~1999年) | |

2 全国春、夏季降水分布特征

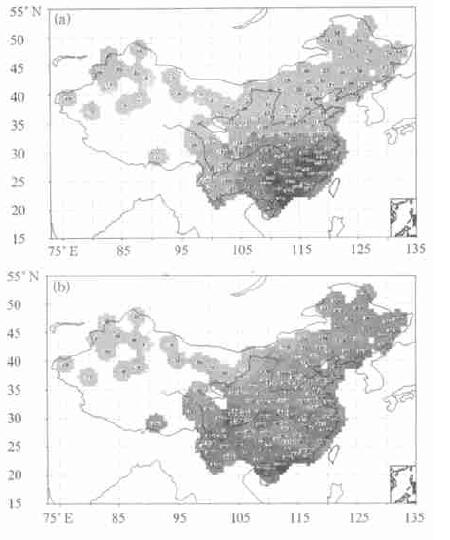

从全国春、夏季降水的分布情况 (图 2a、b) 来看,西北地区降水的季节性变化远远小于我国东部地带的季节性变化,这是由于西北地区主要位于永久性和半永久性干旱气候区内,几乎不受季风的影响。同时可见,无论是春季还是夏季,我国有观测降水的地区 (青藏高原测站稀少) 呈明显的东多西少的特征。而在105°E以西,35°N以北的我国西北地区除了兰州附近的几个测站春、夏季降水较多外,其他地方的春、夏季降水都没有超过100 mm,夏季降水略微大于春季降水。北疆地区、河西走廊地带的春、夏季降水大于西北地区的中部和南部春、夏季降水。将西北地区的干旱夏季年、湿润夏季年的前期春季和同期夏季降水距平进行合成后可以看出 (图略),在本文所定义的西北地区内干、湿夏季年的春季、夏季的降水距平符号是基本趋于一致的。如在湿润夏季年的春季西北地区的绝大多数测站的降水为正距平,而在干旱夏季年的春季西北地区全部为负距平,说明我们将这一降水范围来进行综合分析是较合理的。同时也可看出,西北地区的夏季干、湿是与春季的干、湿成正相关关系的。用春季降水和夏季降水求相关后发现 (图略),西北地区的春季降水和夏季降水显著相关,而中国其它地区则没有此特征。另外看到的一个较为有趣的现象是,在西北地区的干旱夏季年份,江淮流域的大部分地区为降水正距平,而在西北地区夏季湿润的年份江淮流域的大部分地区则为夏季降水负距平。

|

|

| 图 2. (a) 全国春季降水分布 (b) 全国夏季降水分布 (单位:mm) | |

3 前期 (春季) 天气特征 3.1 位势高度的特征

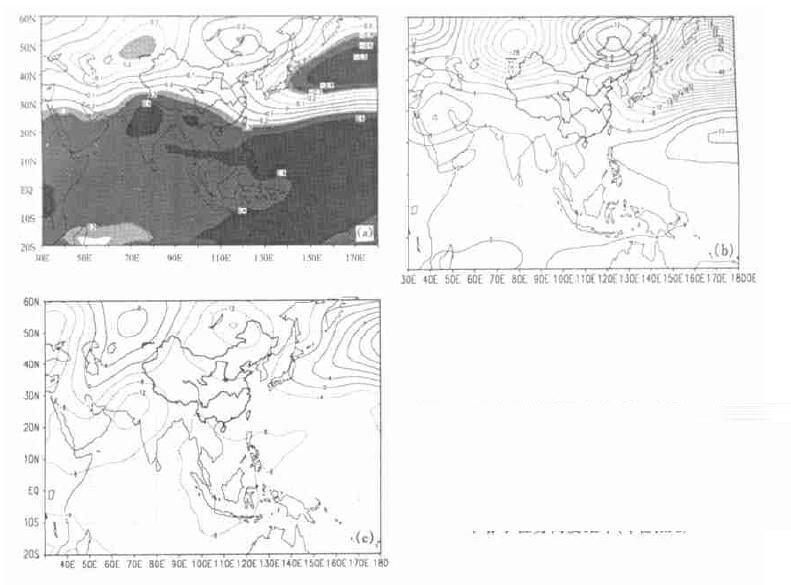

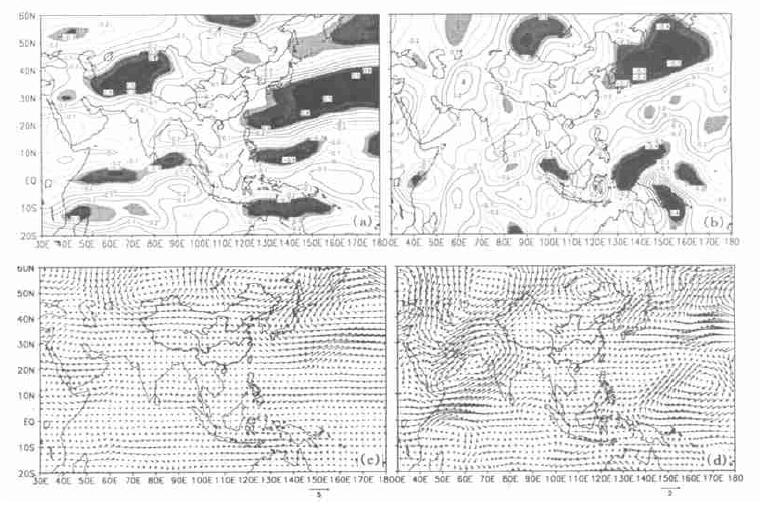

用西北地区夏季降水与前期春季500 hPa位势高度求相关发现,在30°N以南的低纬地区为大范围的显著正相关区域,在中印半岛、西太平洋上相关更为显著,信度超过了99 %;在30°N以北,西伯利亚和北太平洋上空都为显著负相关区,尤其北太平洋上的相关值达到了-0.5以上,而在我国东北地区大兴安岭的西部附近为一正相关区。众所周知,在平均状态下的春季,东亚脊位于新疆附近80°~90°E之间,东亚槽位于东亚沿岸130°E附近,由相关分布图可见,当春季新疆脊后位势高度降低,脊前位势高度增高,东亚沿岸的槽后位势高度升高,槽前位势高度降低,而副热带和赤道附近位势高度大范围升高时,容易造成夏季西北地区湿润,反之,则易干旱。为检验相关性的正确与否,将湿润夏季年和干旱夏季年的春季高度距平场进行合成分析,对比图 3中的b、c可见,在上述相关区域的湿润夏季年和干旱夏季年的春季高度距平场都呈明显的反位相关系,如在湿润夏季年的春季,30°N以南地带为明显的高度距平大值区;同时在30°N以北,湿润夏季年的春季在西伯利亚和北太平洋上空分别为位势高度距平负值区;而在干旱夏季年30°N以南地带为大面积的负距平,西伯利亚和北太平洋上空两地区为正距平。

|

|

| 图 3. (a) 西北夏季降水与前期春季500hPa位势高度的相关(图中阴影从浅至深分别为信度超过90%、95%、99%的区域,下同):(b)、(c) 分别为湿润夏季年、干旱夏季年春季位势高度距平 (单位:hPa) | |

3.2 U、V风场的分布特征

西北夏季降水和前期春季500 hPa上U场的相关 (图 4a) 表现为:西北地区的西部有一西南—东北走向的显著正相关区域,位于伊朗和阿富汗地区;从日本海以东洋面向西至我国东北地区为显著负相关区,在40°N以南、20°N以北的太平洋区域为显著正相关区,而从20°N以南的太平洋向西南方向的赤道印度洋一带,为显著负相关区域。综合分析表明,当中纬度横穿西北地区的西风带较强、低纬到赤道附近东风较强时,更有利于西北地区的湿润。和V场的相关 (图 4b) 表现为:在新疆北部的阿尔泰山附近向北和V场为显著正相关,西北地区西南部的伊朗附近也为显著正相关区域;西伯利亚以西为负相关区域;日本海以东的西北太平洋上空为显著负相关区,在中低纬太平洋上空有几个不连贯的显著正相关区,在中南半岛的南部和风场V为显著正相关;青藏高原的西南侧印度半岛为显著负相关区。从干、湿夏季年的春季风矢场距平图 (图 4c、d) 上可以看出,春季风矢场的方向和上述相关区域呈现很好的对应关系。在湿润夏季年的春季,在日本海的东部太平洋上为气旋式异常,日本海以西至我国东北地带为明显的反气旋式环流异常,使得我国东北地区东部为东到东北风环流异常,而东北地区的西部至蒙古的东部为东到东南风异常;在西北地区的西北部及乌拉尔山以西、高原以北地带为气旋式异常,使我国西北大部分地区为西到西南风异常;同时在中低纬的西太平洋副热带高压位置上叠加了一个反气旋式环流,阿拉伯海的西北部为反气旋式异常。干旱夏季年的春季环流异常形式与此相反,日本海以西至我国东北地带为明显的气旋式异常,在日本海以东太平洋上为反气旋式异常;乌拉尔山以西、高原以北地带为反气旋式异常,阿拉伯海及其北部地区为气旋式异常;印度半岛上的偏南风较强,到达高原南麓转向为东北风。同时注意到,在中南半岛南部地带,湿润夏季年的春季有弱的东南气流北上,而干旱夏季年此处为弱的西北气流。对比两种异常形势可见,在湿润夏季年的前期春季,高原主体以北的中国西北地区受上述异常环流的影响主要为西偏南风异常控制,而干旱夏季年的春季主要为东偏北风异常控制。偏干、偏湿夏季年的前期环流异常特征和图 2的高度异常特征也是相一致的。在偏干、偏湿夏季年的春季风矢场距平图上,在西北地区的西部显著正相关区域的环流异常对比依然十分显著,湿润夏季年主要为西南风异常,干旱夏季年主要为东北风异常;其它区域偏干、偏湿夏季的前期环流异常仍有差异,但对比不是很明显 (图略)。

|

|

| 图 4. (a)、(b) 分别为西北夏季降水和前期春季500 hPa U、V风场的相关, (c)、(d) 分别为湿润、干旱夏季年的前期春季500 hPa风矢场的距平场 (单位:m/ s, 相关图中阴影说明同图 3) | |

3.3 水汽状况及水汽输送特征

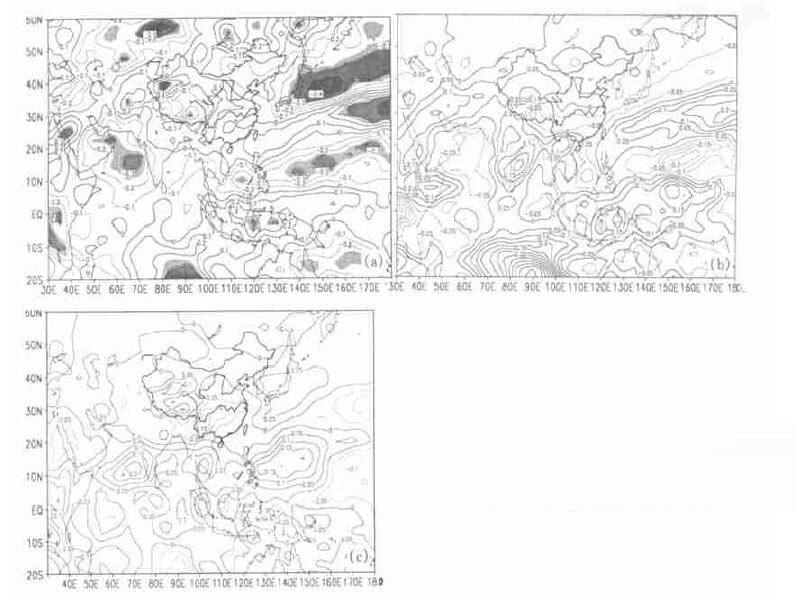

(1) 水汽分布特征

图 5给出西北地区夏季降水和前期春季500 hPa比湿的相关及西北地区干、湿夏季年前期春季的500 hPa比湿距平分布图。从图 5a发现,在对流层中层500 hPa上,西北夏季降水和前期春季比湿显著正相关区域位于西北地区的西南侧即青藏高原西北区域的帕米尔高原北部的南疆盆地入口处和沙特拉伯西侧的红海附近。同时我们看到,在500hPa上,在大约20°~30°N之间,160°E以东的太平洋上也为西南—东北走向的显著正相关区,在此正相关区域的南侧则为西南—东北走向的显著负相关区域。西北夏季降水和前期春季日本海东部太平洋地区的比湿以及和阿拉伯海附近的比湿都为显著负相关。在对流层高层上由于水汽很少,上述显著正相关区域都不再存在。对比图 5b和图 5c,湿润夏季年和干旱夏季年的春季比湿偏差在500 hPa的相关区域范围内都呈较好的反位相关系。如湿润夏季年,在帕米尔高原北部的南疆盆地入口处、红海地区的春季为比湿正距平,阿拉伯海和日本海东部太平洋上为比湿负距平;干旱夏季年的春季帕米尔高原北部的南疆盆地入口处、红海地区为比湿负距平,阿拉伯海东南部和日本海东部太平洋上为比湿正距平。比湿分布形势和显著相关场的位置对应得非常好。由此可看到,在对流层的中层500 hPa上,夏季降水的多少和春季帕米尔高原北部的南疆盆地入口处以及红海地区水汽的大小是正相关关系。同时也可看出在对流层中层副热带高压北部的水汽多寡和西北地区夏季降水大小也是有关的。

|

|

| 图 5. (a) 西北夏季降水和前期春季500hPa水汽的相关,(b)、(c) 分别为500hPa湿润夏季年、干旱夏季年比湿距平(单位:g/kg) | |

(2) 水汽通量分布特征

从水平水汽通量平均图上可见 (图略),在平均状态下,春季西北地区的水汽通量相对于同纬度的中国东部地区较弱。在中高纬度带,由于处于西风带中,方向基本偏西。红海北侧地带由于处于欧洲东部大槽槽前气流之中,引导水汽经阿拉伯海北部向东偏北方向传播,而在北疆地带春季平均状态处于高压脊的控制之下,使得在西北地区范围内的西部地带为来自西侧偏南向的水汽通量输送,在西北地区范围内的东部则为弱偏北水汽通量输送。同时,在高原的北侧,由于西风带经过高原地形的绕流作用,使得在高原东北部有反气旋式弯曲,在高原的东南部为气旋式弯曲。在低纬地带,因气压系统的不同,水汽通量的方向和大小相差很大。在西太平洋副高的西北中南半岛和华南一带,为西南方向的水汽通量,且华南地带的水汽通量值较大,这是我国春季降水位于华南一带的原因之一。为了能更直接地了解西北地区干、湿夏季年的前期春季水汽输送异常的输送方向,我们首先分别求得西北夏季降水和前期春季的纬向水汽通量以及和经向水汽通量的相关值,然后将二者合成为图 6a的矢量分布形式进行分析。对比图 6a和图 4c看出,和水汽通量相关的矢量流型与湿润夏季年的春季风矢场的流型很相似,尤其在中高纬地区。同时图 6a中矢量的大值区一般都对应着和风矢场U或V的显著相关区域。由此可见水汽在空中的输送主要是受基本气流的引导;同时也验证了所求的降水与风矢场相关形式的正确性。

|

|

| 图 6. 500hPa水汽通量场 (a) 西北夏季降水和纬向水汽通量qu及经向水汽通量qv的相关矢量图, (b)、(c) 分别为湿润、干旱夏季年春季距平 (单位:g/(s·hPa·cm)) | |

对比图 6b、6c可见,在相关矢量图中大值区范围内的干、湿夏季年的前期春季水汽通量的方向有较明显的反位相特征。在湿润夏季年,在西北地区的西部范围内表现为明显的来自红海北部地带经沙特阿拉伯、伊朗、阿富汗北部等地的西偏南向水汽通量异常,异常值较同纬度偏大;在西北地区的北部也为西偏南异常,但值偏小;而在西北地区范围内的东南部则为弱的西偏北异常。同时我们也可看到,在日本海以东的北太平洋洋面上空为东北向水汽通量异常,阻挡了西北地区北部偏西水汽通量异常的向东输送。所以总的来看,西北地区湿润夏季年的前期春季处于水汽辐合状态,说明此时的水汽含量较平常状态有所增加。干旱夏季年的春季水汽通量特征则与此不同,在西北地区西南侧的伊朗和阿富汗地带至红海北部地带为东北向的水汽通量异常,值偏大;在西北地区的西北部为大范围的东北向水汽通量异常,西北地区范围内的东南部为西北向水汽通量异常,日本海以东的洋面上为西南向水汽通量异常,高原北侧为弱的东北向异常,西北地区干旱夏季年春季的水汽通量异常平均是辐散状态。说明西北地区干旱夏季年的前期春季在对流层中层水汽含量减少。同时可看出,春季西北地区的水汽异常在对流层中层主要是从西北地区的西部输送进入。同时,高原主体西侧向北的水汽输送对西北地区也有一定的贡献。分析对流层低层850 hPa的水汽通量在春季平均状态的分布图 (图略) 时,发现在西太平洋副高西北外围的暖湿西南气流经云贵高原向东北方向的长江流域传输时,也有一支气流在高原东侧的四川盆地转为东南风向北沿高原东侧到达河套的西部地区。而在对流层的中高层,这支东南向传输至河套西部的水汽通道则消失。在干、湿夏季年的春季这支水汽传输通道对比差也并不明显。

4 结论从以上几个方面的分析可以看出,西北地区夏季干、湿的前期特征差异是很明显的。具体表现为:

(1) 湿润夏季年的春季,在中高纬的环流特征基本是:高原的西北侧至西伯利亚一带为气旋式环流异常,而在日本海以西至我国东北部以北地带为反气旋式异常。西伯利亚至蒙古西部上空、日本海东部洋面上空位势高度降低,蒙古东部至我国东北部及其以北,位势高度升高。低纬到赤道附近的位势高度则普遍升高,且在副热带到热带太平洋及印度大陆的西北部地带位势高度升高较多。从风矢场的距平分布图上可见,在湿润夏季年的前期春季的低纬太平洋上叠加了一个反气旋式环流。所以说副热带西太平洋的上空位势高度升高,副热带高压加强,且西太平洋副高较常年强度增大,位置偏西。在干旱夏季年的前期春季,情况刚好与此相反。尤其在青藏高原的西南、伊朗高压常年位置的东南侧有一个明显的气旋式环流异常。

(2) 在平均状态下的春季,西北地区的水汽输送通道之一是在对流层低层由西太平洋副高的西北外围将赤道印度洋和赤道西太平洋的暖湿水汽主要通过高原南部的云贵高原经高原东侧地势较低的四川盆地向北进入河套西部地区 (东路);另一方面,在对流层中层水汽则主要为从红海的北部经沙特阿拉伯、伊朗、阿富汗北部等地到达西北地区的西部 (西南路)、高原主体上西侧的北部也有弱的偏南方向水汽通量向北进入西北地区的南部 (南路)。在湿润夏季年的春季,主要表现为对流层中层的西南路水汽通道的异常加强。南路水汽通道加强程度要小于西南路水汽通道异常程度,而在对流层低层的东路水汽通道却并没有加强的迹象。由此可见,西北地区湿润夏季年的春季水汽输送以西南路为主,当对流层中层西北地区的西南部、南部水汽通量向东北、向北输送丰沛时,本地区夏季降水相应也较多,也可以说春季水汽向西北地区输送的大小和夏季西北降水的多少呈正相关关系。在干旱夏季年的春季,除了对流层低层的东路水汽通道依然存在以外,在对流层中层的西路水汽异常和南路水汽异常通道减弱或消失。而对于东路春季水汽输送通道,它的大小并不直接影响本文所划分的西北地区夏季的干、湿异常。

(3) 西北地区夏季降水和江淮流域夏季降水在某种程度上有反位相关系。同时,和中国东部地区的春季降水相比,西北地区的春季降水含有关于夏季降水多少的前期信号更强。这是由于东部地区处于东亚季风的控制之下,受季风的影响,降水的季节变化很大。而西北地区除了东部祁连山脉东北侧很小的范围内受到季风的影响,在西北地区的中部、西部和北部几乎常年处于西风带中,气候变化相对较为稳定。

由于西北地区位于大陆内部,使得东路水汽通道中的暖湿空气要经过较长距离的输送后才进入西北,所以水汽不会很充分。而在西南路、南路的水汽通道主要处于对流层的中层,其本身的水汽含量比低空的水汽含量低得多,能进入西北地区的水分很少,另外西北地区沙漠地带较多,高原的光岩和沙漠地带的强大反照率都对辐射过程产生特殊的作用,辐射的净效果可以导致沙漠区扩展和干旱气候的形成。这是西北地区处于永久性干旱地区的主要原因。

本文只是从干、湿夏季年的前期春季物理量场特征上做了粗略的统计和诊断分析。西北地区地形复杂,平均地势较高,形成干、湿降水异常的原因远比我国其它地区的情况要复杂,有待于我们以后进一步分析和研究。

| [1] | 叶笃正, 高由禧. 青藏高原气象学. 北京: 科学出版社, 1979: 278. |

| [2] | 白肇烨, 徐国昌. 中国西北天气. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [3] | 吴统文, 钱正安. 夏季西北干旱区干、湿环流和高原动力影响差异的对比分析. 高原气象, 1996, 15, (4): 387–396. |

| [4] | 吴统文, 钱正安. 青藏高原北侧地区干湿年夏季环流差异的对比分析及高原的热力影响. 气象学报, 1996, 54, (5): 558–568. |

| [5] | 吴统文, 钱正安, 吕世华. 西北干旱气候形成的数值模拟研究--青藏高原隆升和初始环流场等的影响. 大气科学, 1998, 22, (5): 753–762. |

| [6] | Broccoli A J S, Manabe S. The effecs of the orography on middle latatitude northern hemisphere dry climate. J Climate, 1992, 5, (11): 1181–1201. DOI:10.1175/1520-0442(1992)005<1181:TEOOOM>2.0.CO;2 |

| [7] | Yang S, Xu L. Linkage between Eurasian winter snow cover and Chinese summer rainfall: different from the snow-Indian monsoon circulation. Int J Climatol, 1994, (14): 739–750. |

| [8] | 中国气象局气象科学研究院主编. 中国近百年旱涝分布图集. 北京: 地图出版社, 1981. |

2002, 13 (5): 550-559

2002, 13 (5): 550-559