地形对于降水的发生和发展影响是很大的,比如,在山区雨量和雨时均随海拔高度增加而增大;背风坡上的雨量要比迎风坡同高度上少得多,山脉越高,其两侧的雨量相差越大;山区白天降水几率较盆地大,而河谷盆地夜雨较多,其夜雨的多寡又与河谷的宽窄有关[1];沿海与内陆在降水的几率、量级和时间上都有很大差异,等等。因此,在研究短历时降水气候时一定要注意研究地形的作用问题。福建省西靠武夷山脉,东临台湾海峡,北盘鹫峰山,南踞博平岭,中连戴云山脉,山脉之间有河流纵横交错,点缀着一块块河谷盆地,沿海又平展着狭长的沿海平原,地形十分复杂,也因此造成福建省降水分布的不均匀性和复杂性。

使用福建省全省各站1980~1996年共17年5~6月逐时降水量进行了逐二小时 (一天划分为12个时段) 不同量级降水的气候频数和概率的统计计算,通过分类合成对比分析,研究了福建省前汛期短历时降水在不同地形环境下的气候特征,所揭示的事实从某种意义讲,基本反映了福建省前汛期短历时降水气候的主要特点。

1 不同海拔高度下短历时降水气候特征对比分析各气象站海拔高度差异很大,最高的达1650 m,最低的仅3~4 m,这是福建省地形复杂的特点之一。不同的海拔高度,它们短历时降水的气候差异十分明显。

(1) 不同海拔高度下短历时降水平均气候概率的分布差异

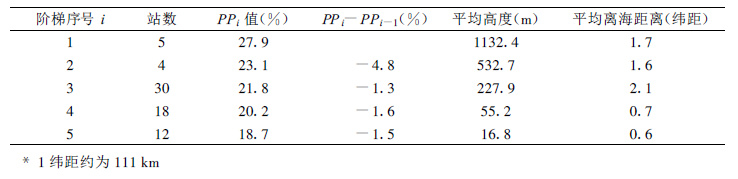

为了便于比较,将全省不同高度的地形划分成5个阶梯:(1) 第一台阶为800 m以上;(2) 第二台阶为400~800 m;(3) 第三台阶为100~400 m;(4) 第四台阶为35~100 m;(5) 第五台阶为35 m以下。

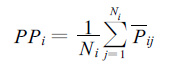

各阶梯短历时降水气候概率的合成平均值PPi为:

|

(1) |

i=1,2,…,5为高度阶序,j=1,2,…Ni为站序,Ni为某阶梯的总站数,Pij为i阶梯下第j站的短历时降水平均气候概率 (即一天中12个时段降水气候概率的平均值)。各阶梯的PPi值见下表:

|

|

表 1 不同海拔高度下短历时降水平均气候概率PPi值的分布表 |

从表 1可以看到,不同海拔高度下,短历时降水 (R≥0.1 mm) 气候概率平均值差异比较明显,海拔高度高,降水概率大,海拔高度低,降水概率小;对于海拔高度H≥800 m的高度段而言,其降水概率与其他高度层次相比遥遥领先,较第二高度段平均大4.8 %,而其它高度段间的差距相对比较均衡,差值也较小,都在1.5 %上下;观察第三高度段,其跨度比较大,间距达300 m,分析表明,在这高度段内降水概率的差异很小,而它们约占全省气象站总数的44 %,从某种意义上讲它们基本上能代表福建省前汛期短历时降水气候的平均状况。

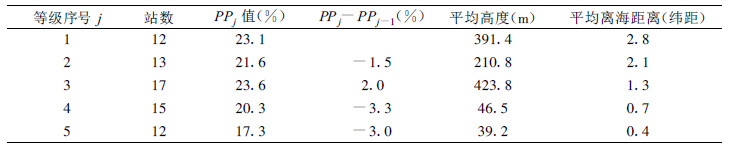

(2) 不同海拔高度下各时段短历时降水气候概率的分布差异各阶梯短历时降水气候概率各时段的平均值Pi,k为:

|

(2) |

i=1,2,…,5为高度阶序,j=1,2,…Ni为站序,Ni为某阶梯的总站数,k为时段序。

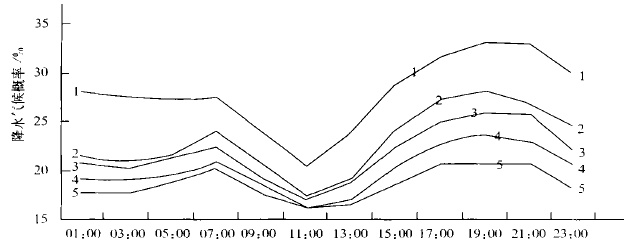

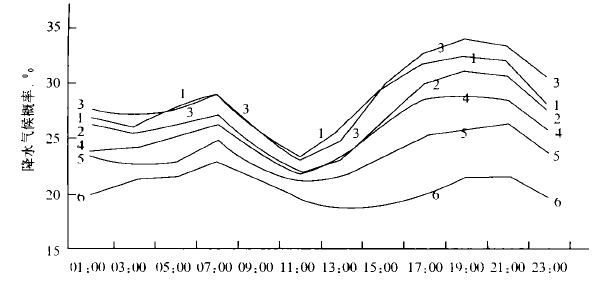

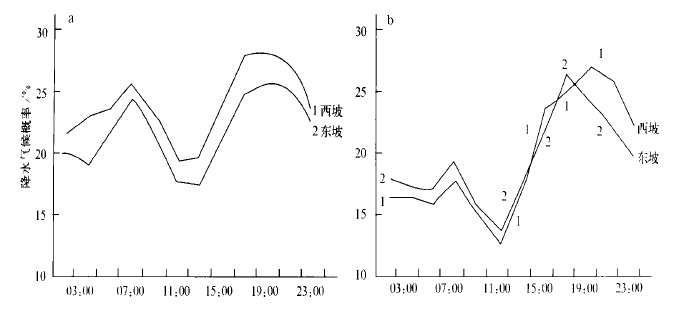

各阶梯的Pi,k值分布情况见图 1。

|

|

| 图 1. 福建省不同高度下各时段平均短历时降水气候概率比较图 (1:>800 m,2:400~800 m;3:100~400 m;4:35~100 m;5: < 35 m) | |

从图 1看到,不同高度段短历时降水气候概率的日分布差异也是十分明显的,基本特点是:①从各时次看,海拔高度高处降水气候概率数值大,高度低处数值小,这与不同高度下平均降水概率分布是一致的;②各高度短历时降水气候概率分布曲线都呈双峰型,峰值基本上都位于上午的05:00~07:00和下午的17:00~19:00,而主谷点均为午前的09:00~11:00;③ H≥800 m的短历时降水气候概率分布曲线,与其他高度的相应曲线拉得很开,可谓高高在上。其他各条曲线在午前谷点处虽有差异,但都相对比较接近,而别的时段拉得就比较开,在峰值点处差距最大,表明短历时降水气候概率的日变化幅度随海拔高度的增加而加大,特别是下午差异最显著,这与不同高度午后对流发展强度差异不无关系。

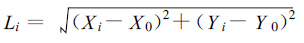

2 在不同离海距离下短历时降水气候特征的对比分析为了更客观地表征某气象站距海远近的特性,必须先确定离海距离的计算方法。经分析发现我国东南沿海的海岸线呈以内陆某地为圆心的圆弧形状,对于福建沿海,我们取原点为:X0=105°E,Y0=38°N,设某站地理位置经纬度为Xi、Yi,则其圆心距Li为:

|

(3) |

由上式可求得各站的圆心距,其中平潭站的L值最大,即相对于原点的最大圆心距Lmax=L41(41为平潭站的序号),即可设定平潭站为海岸基准站,设其离海距离J0=0,那麽其他各站的离海距离Ji为:

|

Ji的单位是纬距 (1个纬距约等于111 km)。

(1) 不同离海距离下短历时降水平均气候概率的分布差异

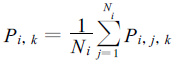

根据离海距离分布情况,为了便于分析,我们将它们分为5级:① Ji≥2.4;② 2.4 > Ji >1.6;③ 1.6≥Ji≥0.90;④ 0.9 >Ji >0.6;⑤ Ji≤0.6。各级内所有站短历时降水气候概率平均值PPj为:

|

(5) |

j=1,2,…,5为离海距离的级序,i=1,2,…Nj为站序,Nj为某级离海距离内的总站数,Pj,i为j级离海距离下第i站的短历时降水平均气候概率。各级的PPj值见表 2。

|

|

表 2 各级离海距离内短历时降水平均气候概率PPj值的分布表 |

从表 2可看到:①除3级外其他各级都遵从离海越远短历时降水气候概率越大,即短历时降水气候概率值是从沿海向内陆逐步增大的分布规律;② 3级情况与其他各级有所不同,其PPj值大于其他各级,究其原因,发现该级各站恰好处于鹫峰山和戴云山两大山脉盘踞的地带,在全省海拔高度≥400 m的9个站中就有6个站在本级内,本级各站平均海拔高度达423.8 m,地势高是本级短历时降水气候概率偏大的主要原因;③比较4级与5级的情况,可看出它们之间平均离海距离相差约0.3个纬距,PPj值却相差3.0 %,说明在沿海地区,短历时降水气候概率值随离海距离的变化梯度较内陆要更大些。这可能与福建多山,而沿海平原地带狭窄的地形特点有关。

(2) 不同离海距离下各时段短历时降水气候概率的分布差异各级短历时降水气候概率各时段的平均值Pjk为:

|

(6) |

j=1,2,…,5为离海距离的级序,i=1,2,…,Nj为站序,Nj为某级离海距离内的总站数,k为时段序。各级的Pjk值分布情况见图 2。

|

|

| 图 2. 福建省不同离海距离下各时段平均短历时降水气候概率比较图 (1~5表示离海距离级序,6表示海岛) | |

从图 2看到,不同等级离海距离的短历时降水气候概率的日分布差异也是十分明显的,基本特点是:①除第三级外,从全天各时段短历时降水气候概率分布情况看离海远者其数值都大于离海近者,即表明在一般情况下,短历时降水气候概率是从内陆逐渐向沿海递减的。但第三级对应的曲线位置高于其他各级所对应的曲线,其原因正如前面所述是由于其各站处于鹫峰山和戴云山两大山脉盘踞的地带,平均海拔高度高所致;②各级段短历时降水气候概率分布曲线也都呈双峰型,峰值基本上都位于上午的05:00~07:00和下午的17:00~19:00,而主谷点均为午前的09:00~11:00;③内陆地区的短历时降水气候概率分布曲线日变化幅度较大,而沿海曲线日变化比较平缓。

3 海拔高度和距海远近对短历时降水气候影响的综合分析(1) 在离海距离相同而海拔高度不同情况下短历时降水气候的特征

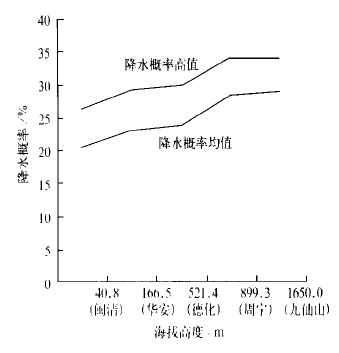

图 3各站的离海距离均在1.1~1.4个纬距之间,但由于它们的海拔高度各不相同,因此短历时降水的平均气候概率值差异就很明显 (见图中曲线),仔细分析可以发现一种现象:短历时降水的平均气候概率值随海拔高度的升高而增大,但各高度段平均气候概率值变化的梯度却很不一样,从500 m到800 m变化的梯度最大,高度由40 m到50 m变化的梯度次之,从50 m到500 m和800 m以上者平均气候概率值变化的梯度都比较平缓。

|

|

| 图 3. 在离海距离相同而海拔高度不同情况下短历时降水气候概率的比较 | |

(2) 在海拔高度相近而离海距离不同情况下短历时降水气候的特征

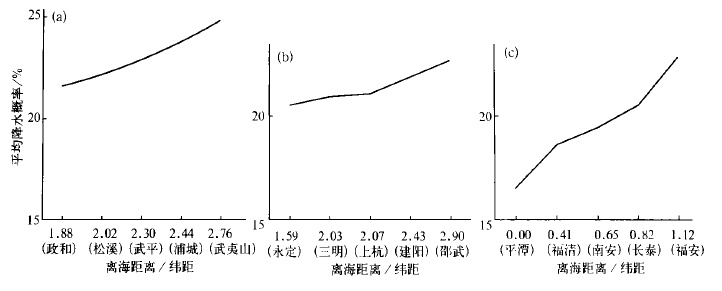

为了揭示在海拔高度相同而离海距离不同情况下短历时降水气候的特征,我们选3组海拔高度层次的气象站进行对比分析,第一组海拔高度为200~300 m,所选站有武夷山、浦城、武平、松溪、政和;第二组海拔高度为150~200 m,所选站有邵武、建阳、上杭、三明、永定;第三组海拔高度为30~50 m,所选站有福安、长泰、南安、福清、平潭。三组各站的短历时降水气候概率情况见图 4。从图中看到各站的概率值都是随离海距离减小而减小,第一和第二组为内陆地区变化比较平缓,而第三组为沿海地区变化就比较大,各站的差异相当明显。

|

|

| 图 4. 在海拔高度相近而离海距离不同情况下短历时降水气候概率的比较 (a) 海拔高度为200~300 m;(b) 海拔高度为150~200 m;(c) 海拔高度为30~50 m; | |

综合海拔高度和距海远近对短历时降水气候的影响,我们看到海拔高度高处短历时降水气候概率明显大,在海拔高度高于400 m时,短历时降水气候概率几乎只受高度的影响,与距海远近关系不是很大,但在海拔高度小于400 m时,海拔高度和距海远近对短历时降水气候的影响都不可忽视。

4 其他地形环境对短历时降水气候的影响以上分析表明海拔高度和距海远近是影响福建省前汛期短历时降水气候的主要地形因素,但由于福建省地形十分复杂,对降水影响的因素应该说也是多方面的,比如说测站所处位置的山脉坡向以及山区或者河谷盆地等,都可造成降水气候的差异。下面就此两方面再作些初步的对比分析。

(1) 不同坡向下短历时降水气候特征对比分析

我们选戴云山脉西侧的尤溪、大田、漳平等3站代表西坡,选戴云山脉东侧的永泰、仙游、永春、安溪等4站代表东坡,进行合成分析。

统计表明,总的说在前汛期中,戴云山脉西坡各时段的短历时降水气候概率要比其东坡大,平均ΔP=1.3 %,而差异最大的时段是17:00~19:00~21:00,ΔP值达到3.0 %左右,下午大于上午。分月进行比较,5月与6月差异很大,5月份平均ΔP=2.1 %,6月份平均ΔP仅为0.2 %,5月各时段西坡均大于东坡 (见图 5a,图中1表示西坡,2表示东坡,图 5b亦同),而6月份在12个时段中有8个时段反而是东坡大于西坡,不过在17:00~19:00~21:00~23:00的3个时段里西坡还是远大于东坡 (见图 5b)。从气候的自然季节变换规律来看福建省在5月主要还是受西风带系统的影响,这时戴云山脉西侧,为向风坡,而东侧则为背风坡,向风坡有利于气流的辐合抬升,对降水起着增幅作用,因此,西侧各时段的短历时降水气候概率大于其东侧;而在6月份热带天气系统开始逐步活跃起来,东风带系统和低纬热带云团对福建的影响也日益增大,这时山脉的东坡又变成了向风坡,由于西风带系统和东风带系统往往交替影响福建,对于戴云山脉而言,其西侧和东侧也往往交替地互为向风坡和背风坡,所以,6月份两侧的各时段的短历时降水气候概率差异变小[2]。

|

|

| 图 5. 戴云山脉东西两侧各代表站短历时降水气候概率对比 (a)5月;(b)6月 | |

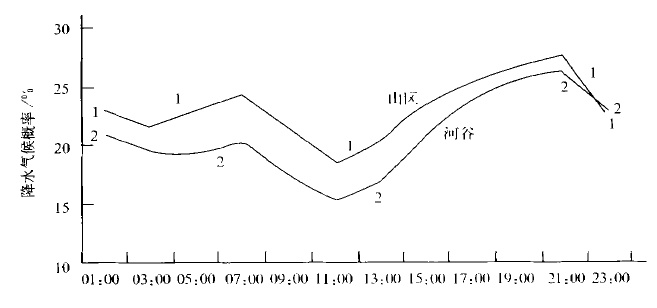

(2) 高山区与沿河地带短历时降水气候特征对比分析

我们选位于武夷山区的浦城、武夷山、光泽、建宁、宁化等5站代表山区,选位于建溪河畔的建瓯、南平和位于沙溪河谷的沙县、三明、永安等5站代表沿河地带,进行合成分析。

统计表明在整个前汛期中,武夷山区各时段的短历时降水气候概率都大于建溪和沙溪河谷盆地,平均较差ΔP=2.4 %,而差异最大的是从凌晨03:00到下午15:00的各个时段,即上午和中午大于下午,夜间二者差异逐渐变小,到午夜前后二者趋于一致,这正好反映了河谷地区夜雨较多的特点,见图 6。从统计资料上,还可看到6月差异大于5月,平均ΔP值达到3.4 %,而上午03:00~05:00时段ΔP值达到了5.5 %。这些统计事实充分表明高山地区比河谷地区更有利于降水产生[3]。其原因可能是:气流顺着山坡爬升,在上升过程中体积不断膨胀,内能减少,气温就不断降低,当气流中气温降低到它所能包含水汽的能力低于水汽实际含量时,多余的水汽就会在气流中悬浮着的无数微小的凝结核上迅速凝结为小水滴,成云致雨,这种机制在山区远比河谷盆地地带更易发生,特别是白天更是如此[1]。

|

|

| 图 6. 武夷山区与建溪和沙溪河谷盆地各站前汛期短历时降水气候概率 | |

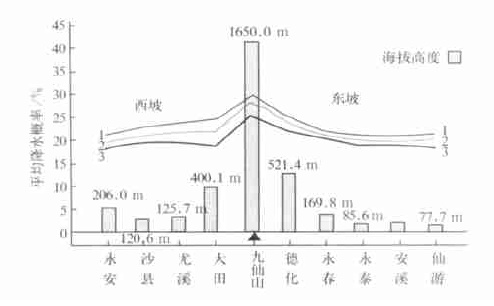

(3) 九仙山东西两侧各高度的降水概率分布

图 7是戴云山山脉上九仙山及其东西两侧不同高度层次的若干气象站的地形参数 (海拔高度、离海距离),以及各站前汛期短历时降水平均气候概率的综合比较图。从图上可清楚看到前汛期短历时降水平均气候概率曲线基本上都是随海拔高度的增高而上升,从两侧向山顶聚合,5月西坡曲线段整体高于东坡,而6月的情况略有不同,东西坡基本持平,东坡甚至还略高于西坡。从离海距离看,基本上是自东向西逐步递增的 (图略),总体上看,其作用并不很明显,不过在两端海拔高度较低处,由于离海距离相近,线段走势显得比较平缓。所有这些特点,都进一步说明了前面揭示的不同地形环境对福建省前汛期短历时降水气候影响的事实是客观存在的,在制作短时降水天气预报时应注意考虑不同地形环境的差异。

|

|

| 图 7. 戴云山山脉东西两侧不同高度前汛期短历时降水气候的综合比较图 (1:5月;2:前汛期;3:6月) | |

5 结论

综上所述,我们可以清楚看到地形对福建省前汛期短历时降水气候的影响是十分显著的,由于地形的多样性和复杂性,也造成了福建省前汛期短历时降水气候的多样性和复杂性,归纳起来有以下几点:

(1) 不同海拔高度下,短历时降水 (R≥0.1 mm) 气候概率平均值差异十分明显,海拔高度高,降水概率大,海拔高度低,降水概率小;海拔高度H≥800 m的高度段其降水概率与其他高度层次相比遥遥领先,而其他高度段间的差距相对比较均衡;在100~400 m高度段间的降水概率差异很小,而它们约占全省气象站总数的44 %,它们基本上代表了福建省前汛期短历时降水气候的平均状况。

(2) 不同离海距离等级内短历时降水气候概率的日分布差异也是十分明显的,在一般情况下,短历时降水气候概率是从内陆逐渐向沿海递减的。内陆地区的短历时降水气候概率日变化幅度较大,而沿海日变化比较平缓。

(3) 综合海拔高度和距海远近对短历时降水气候的影响,可以看到海拔高度高处短历时降水气候概率明显大,但在海拔高度小于300 m时,短历时降水气候概率是从内陆逐渐向沿海递减的。对于大量级降水 (R≥10.0 mm),短历时降水气候概率的大小与海拔高度的关系不是太明显,而与距海远近的关系更密切。

(4) 山脉两侧短历时降水气候概率有明显差异,总的说迎风坡-侧大于背风坡-侧。

(5) 武夷山区各时段的短历时降水气候概率都大于建溪和沙溪河谷盆地,这些统计事实充分表明高山地区比河谷地区更有利于降水产生,特别是白天更是如此。

| [1] | 林之光. 中国气候. 北京: 气象出版社, 1987: 73-81. |

| [2] | 刘增基, 林新彬, 等. 闽南地区汛期短历时降水气候特征. 气象, 1997, 22, (8): 50–54. |

| [3] | 邹燕, 刘增基. 闽北地区汛期短历时降水气候特征. 福建气象, 1999, (5): 9–12. |

2002, 13 (4): 469-477

2002, 13 (4): 469-477