2. 河北省气象局, 石家庄 050021

2. Heibei Meteorological Bureau, Shijiazhuang 050021

土壤含水量是地球水分平衡的一个重要组成部分,是研究农业干旱及作物干旱的重要指标。旱涝一直是我国农业发展的重要影响因子之一,旱涝灾害给国民经济的发展带来了极大损失,大范围的土壤水分监测一直是各级政府部门关心的问题。常规的土壤水分测量方法有土钻取土称重和中子仪法,由于取点位置及布局的问题,观测的代表性通常较差,且无法实现大范围的实时动态监测。遥感影像作为地表地物光谱信息的一种载体出现,扩大了人们的视觉领域,提高了人们认识世界、认识自然的本领。卫星遥感具有视野广、周期快、动态条件强的特点,为实现大范围的土壤水分状况监测提供了一种全新监测方法。

GIS和GPS技术具有高效的空间数据管理和灵活的空间数据综合分析能力[1~3]。将3S技术有机结合,既可保证GIS具有高效稳定的信息源和GPS对信息快速、精确的定位能力等特点,又可以对遥感信息进行实时处理、科学管理和综合分析,将改善分析精度,使应用达到一个新水平[4, 5]。

本文在相关的工作基础上[6~10],探讨适合于北京地区土壤水分监测的有关方法,提出了一批适用于北京地区春、夏、秋季具有一定物理意义和应用价值的遥感模式,结合GIS、GPS技术[11, 12],提高了监测精度,增强了服务效果。

1 资料与处理本文使用的是从NOAA-12及NOAA-14极轨卫星获得的近10年的AVHRR资料,将设备接收的遥感资料预处理后形成数据集 (1A.5),其中可见光、近红外通道资料为地表反射率,红外通道为亮度温度。然后提取北京的局地数据集。资料正式应用前,选用地面易识别和有代表性控制点的进行定标,校正地理位置[6]。资料采用的是等经纬度投影,分辨率为0.01°。

地面资料选用北京50多个土壤水分观测点与卫星星下点过境时相平行观测的土壤水分数据,深度为0~20、20~40、40~60 cm。测点的经纬度值利用GPS定位仪实地测得。为保证资料的可靠性,对观测时间序列短、代表性差的样本予以剔除。

使用的地理数据有北京市区县行政区图及乡级行政区域图、土壤类别、粮田分布、经济作物田分布等。其中行政区域图为矢量数据,其它为栅格数据。

由于数据来源不同,比例尺不同,需要对资料进行处理。只有将不同数据源、不同类型、不同比例尺、不同时间的地理信息集成到具有同一坐标和时间尺度的数据库系统中,将同一时间在同一地区获得的不同类型、不同特征和不同空间分辨率的数据加以融合,才能使各种资料匹配,得到所需的结果。这项工作要借助地理信息系统软件完成。我们使用的是北京大学研制的CityStar系统。

为匹配遥感监测数据,栅格数据需转换为0.01°分辨率。利用City Star进行转换的过程为:首先使用图像处理模块将栅格图转为矢量图;再使用输入编辑模块进行处理,调整比例,获得所需的矢量图形并对图形进行地理定位;然后在查询制图模块下,利用矢量转栅格功能,选择所需的分辨率 (0.01°) 进行转换,获得与遥感数据匹配的栅格点地理信息资料。

行政边界图为方里网坐标,为匹配遥感资料的经纬度坐标,利用CityStar的查询制图模块将方里网坐标转为经纬度坐标。

遥感数据本身为栅格形式,不需进行数据转换。

2 模式建立由于所建的是基于栅格基础上的量化模型,因此通过以上的资料处理,得到以栅格为单元的各因子的空间分布后,就可在此基础上建立土壤水分遥感监测模式。

在对国内同类科研成果收集整理的基础上[7-10],考虑到不同季节、不同下垫面土壤水分遥感监测及增加监测次数的应用需求,使用多次不同时相的卫星遥感资料及土壤测墒资料,建立了适用于春季、夏季和秋季不同时段的多种形式的土壤水分遥感监测模式。

(1) 土壤热惯量方法 主要适用于3~5月和9~11月裸露和植被较稀疏的下垫面的土壤水分监测。

|

|

其中:a、b为回归系数 (下同),y为土壤相对湿度 (下同)、C2为二通道反照率、ΔT为第三通道温差。

(2) 植被供水指数方法 主要适用于5~9月有植被覆盖的土壤水分监测。

|

其中,INDV=(C2-C1)/(C2 +C1),C1、C2分别为一通道、二通道的反照率,T3为三通道监测的植被冠层温度。

(3) 温度遥感方法 主要适用于3~5月和9~11月的土壤水分监测。

|

其中,Tn为三通道、四通道或五通道亮温。

(4) 反照率遥感方法 主要适用于3~5月和9~11月土壤水分监测。

|

其中,Cn为一通道或二通道反照率。

(5) 植被指数方法 适用于作物生长季节 (5~9月) 的有植被覆盖的土壤水分监测。

|

其中,C1、C2分别为一通道、二通道的反照率。

(6) 能量温度比方法 适用于3~5月和9~11月的土壤水分监测。

①能量温度比的定义及其监测土壤水分的依据 在所有土壤-水分-植被系统中,一切活动均与下垫面接受到的辐射能密切相关。来自太阳的入射辐射一部分被反射了,余下的部分被吸收了。植物和土壤吸收的能量主要是使土壤、植被和周围的空气变热、并把液态水变成蒸汽,或者从植物和土壤的表面蒸发,只有小于5 %部分在植物的光合作用过程中被利用了。

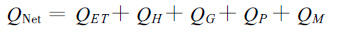

对于任意给定的下垫面,其垂直方向的能量平衡关系可以用式 (1) 表示:

|

(1) |

式中:QNet是所有波长的净入射辐射;QET为耗于蒸发和蒸腾的潜热能;QH为释放到空气中的净热能;QG为由于对流作用耗于土壤中的热能;QP为净能量转换;QM为其它潜热能。

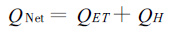

通常式 (1) 中的后三项可以忽略不计,特别是在计算一天或几天的平均值的时候。则其近似值为:

|

(2) |

显然,QET和QH都与下垫面 (土壤和植被) 的温度和水分的变化有密切的关系,地表接受的净辐射越多,其温度越高,土壤和植被的蒸发和蒸腾速度越快,效率越高。

据此理论,我们定义能量温度比,即

|

其中,C为一通道或二通道反照率,T为三、四或五通道亮温。

通过对历史上10多年的土壤水分实测资料和对应的同时相卫星遥感资料的相关分析,可以得出适合于北京地区土壤水分监测的能量温度比卫星遥感模型。

②适用于3~5月的能量温度比遥感模式

|

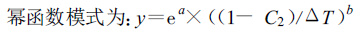

其中,y为土壤相对湿度,x=(1-C2)/ T4 ×1000,C2为二通道反照率,T4为四通道亮温。其幂函数模式为:

|

其中,y为土壤相对湿度,x=(1-C2)/ T4 ×10,C2为二通道反照率,T4为四通道亮温。

③适用于9~11月的能量温度比遥感模式

|

其中,y为土壤相对湿度,x=(1-C2)/ T4 ×1000,C2为二通道反照率,T4为四通道亮温。其幂函数模式同3~5月模式的情况类似。

在上述方法中,植被指数法、植被供水指数法主要适用于有植被覆盖的土壤水分监测。土壤热惯量方法、温度方法、反照率方法、能量温度比方法主要适用于春秋季节或植被较稀疏的土壤水分监测。在实际应用中,将实时建模的效果进行比较,选择效果最好的模式进行应用。

3 土壤水分遥感监测模式的效果检验 3.1 模式效果检验方法采用统计相对误差的方法检验模式效果,令相对误差为:

|

式中,S为模式遥感土壤相对湿度,S0为实测土壤相对湿度。

对每一个相对误差求平均,即可得到某一遥感模式的平均相对误差,即:

|

式中:N为检验样本个数。

3.2 检验效果分析土壤水分遥感模式效果检验结果 (见表 1) 表明,各种遥感模式的遥感应用精度均达到85 %以上,遥感与实测值的平均相对误差基本控制在15 %以内,误差大于15 %的样本个数,占参加遥感模式效果检验的总样本数的百分比也较小,效果良好,监测精度达85 %以上。

|

|

表 1 模式效果检验统计表 |

由表 1可以看出:不同土层各个模式的拟合效果不同。除春季反照率模式表层的反演效果略优于深层外,其他模式都是表层的反演效果略逊于深层。对表层来说,秋季亮温3幂函数模式、秋季能温比幂函数模式监测精度稍低外,其他模式监测精度均较高;对深层来说,春季热惯量模式、植被指数模式、秋季夜温4模式、春季能温比模式、E供水系数幂函数模式效果较好。

3.3 动态模式建立及效果检验在没有足够测墒资料时,可以使用以上模式进行土壤水分及干旱状况的监测。北京分布有一些土壤湿度观测点,定时或不定时进行土壤湿度测定,可利用这些资料建立多个实时动态监测方程,然后选择一种模式计算土壤湿度值。由于遥感监测土壤湿度需要晴天资料,加之热惯量模式需要白天和夜间两个时相的监测资料,因此使用热惯量模式时须考虑地面测墒资料与遥感资料的匹配。本文选择1999年3月30日和1999年4月20日分别建立动态模式,并进行效果检验 (表 2、表 3)。其中3月30日为白天和夜间两个时相的资料,4月20日为白天一个时相的资料。所建模式与利用历史资料得出的方法相同。

|

|

表 2 1999年3月30日动态模式效果检验 |

|

|

表 3 1999年4月20日动态模式效果检验 |

1999年3月30日建立模式的样本数为28,检验样本数为13,4月20日建立模式样本数为23,检验样本数为14。表 2中所列为检验样本计算所得值的平均相对误差。由表 2可看出:不同土层各个模式的拟合效果不同。总体而言,表层的反演效果略逊于深层。对表层来说,反照率模式与能量温度比模式较好;对深层来说,热惯量模式、植被指数模式、植被供水系数模式及亮温模式效果较好。

比较表 3和表 2,可见4月20日的反演结果好于3月20日,除亮温模式效果较差外,其它模式的平均相对误差均在15 %以内,植被指数模式、植被供水系数模式及反照率模式效果均较好。这说明植被指数模式及植被供水系数模式能较好地反演植被生长期间土壤水分状况。

所以,在不同的时间,选择能反映下垫面状况的因子建立的动态模式,可以较好地反演土壤水分状况。当有足够的土壤测墒样本时,就可以利用动态模式监测土壤水分及干旱情况。

4 等级划分与结果分析 4.1 等级划分在以上工作基础上,不同时期选用相应的模式,利用遥感资料反演土壤水分信息,确定不同等级干旱的指标后,实现土壤墒情及干旱的实时监测。

不同土壤类型、不同作物及不同发育阶段,干旱指标不尽相同,划分土壤湿度等级也应有不同的指标。本次研究确定了不同作物、不同生育期的干旱指标,使监测结果更有针对性。

玉米:确定播种期、苗期、拔节期、抽雄吐丝期、灌浆期等关键生育期的干旱指标 (相对湿度),指标分为偏涝、适宜、轻旱、中旱、重旱等五个级别。

小麦:确定播种期、分蘖期、返青期、拔节期、灌浆期等关键生育期的干旱指标 (相对湿度),指标分为偏涝、适宜、轻旱、中旱、重旱等五个级别。

4.2 GIS应用为反映不同土壤类型或不同作物的墒情信息,改善图像的视觉效果,将地理信息数据,如地形图、政区图、土壤类型图等与遥感图像配准、叠合,可以提高图像的方位感以及判读、定位的准确性。得到各种数据后,利用GIS的合并、分级、栅格与矢量的互相转换功能,对图形图像进行处理,并完成图形的显示输出,还可利用其制图功能制作专题图。

运用GIS技术实现了干旱遥感监测结果与地理信息融为一体,可以叠加其他各种地理信息 (农作物、土壤、菜田、区县乡边界),同时还附有各旱情等级面积分布百分比等相关统计信息的列表,从而可方便、快捷、直观地用图形分析、比较各种信息,增强了实用性和针对性,提高了服务效果 (见图 1)。

|

|

| 图 1. 北京地区土壤水分状况卫星遥感动态监测流程图 | |

GIS工具在土壤水分监测系统中的应用主要体现以下功能:

①地理背景数据的处理和管理。

②土壤旱情等级显示。

③查询、检索 选择指定日期干旱等级,选择某一旱情等级,选择指定作物 (如小麦) 区干旱等级,选择指定行政区域 (区县) 干旱等级,选择不同土壤类型 (如壤土) 的干旱等级。

④动态演变 对上述选择进行任意时段的动态演变显示。

⑤分析比较 在上述选择区域内,对任意两时次的旱情等级扩大 (缩小) 区域进行比较,统计不同等级旱情的面积及所占的百分比并进行监测结果的输出。

图 2为1999年8月1日通过卫星遥感获得的包含全部地物信息,即整个北京地区的土壤水分监测图。图 3则是1999年8月1日剔除了不需要的信息,只显示北京市土壤类别为壤土区域的监测结果。可以看出,图 3比图 2更直观,反映的信息更符合实际需求。

|

|

| 图 2. 1999年8月1日北京所以区域土壤水分遥感监测图 | |

|

|

| 图 3. 1999年8月1日北京壤土区域土壤水分遥感监测图 | |

用1999年5月11日与1999年3月27日卫星遥感监测结果进行比较 (图 4),可直观反映1999年5月11日旱情扩大或缩小的情况,以及相应的面积。

|

|

| 图 4. 两次卫星遥感监测结果比较图 | |

5 结论与讨论

(1) 本研究根据土壤-水分-植被间能量平衡原理,提出了能量温度比土壤水分遥感模式,经检验取得较好效果,为探索土壤水分遥感监测方法进行了新的尝试。

(2) 不同土壤类型、不同作物及不同发育阶段,干旱指标不尽相同,划分土壤湿度等级也应有不同的指标。本次研究确定了不同作物、不同生育期的干旱指标,使监测结果更有针对性。

(3) 随着3S技术的迅速发展,我们可以获得的资料越来越多,地理数据与遥感光谱数据叠加产生的新数据集,改变了遥感数据的单一光谱信息结构,丰富了图像处理的信息源。本研究在3S技术在北京地区土壤水分监测应用方面进行了尝试,将地表地理状况与监测信息结合起来,提高了监测精度,并在应用服务中取得较好效果。

(4) 在本研究中为提高模式的拟合率,建模前进行了土地利用类型的区域订正。但由于资料的限制,所有模型主要基于壤土而建。随着城市建设及农业生产结构的调整,下垫面状况也会不断发生变化,如何动态地反映这些变化,对不同的下垫面、不同植被类型及土地利用类型提供相应的反演模式,以得到更加高质量的土壤水分状况,还需要今后进一步的工作。

(5) 干旱遥感监测作为世界性难题之一,国内外对其研究的时间均不长,不仅理论上有一些局限性,而且在方法和应用上也存在一些有待深入的地方。因此,这项工作还有待于今后更深入的研究,以进一步提高监测精度。

| [1] | 王桥, 毛锋, 吴纪桃. GIS中的地理信息综合. 遥感学报, 1998, 2, (2): 155–160. |

| [2] | 张超, 陈丙咸, 邬伦. 地理信息系统. 北京: 高等教育出版社, 1995. |

| [3] | 刘基余, 等. 全球定位系统原理与应用. 北京: 测绘出版社, 1993. |

| [4] | 马吉平, 关泽群. 3S与遥感影像理解专家系统设计. 遥感技术与应用, 2000, 15, (1): 51–54. |

| [5] | 李德仁. 论RS, GPS与GIS集成的定义、理论与关键技术. 遥感学报, 1997, 1, (1): 64–68. |

| [6] | 张斌, 朱正中, 葛成辉, 等. NOAA AVHRR数据的高精度导航定位. 遥感学报, 1999, 3, (4): 259–267. |

| [7] | Hirosawa Y, Marsh S E, Kliman D H, Application of standardized principal analysis to land-cover characterization using multitemporal AVHRR data. Remote Sens. Environ., 1996, 58: 267–281. DOI:10.1016/S0034-4257(96)00068-5 |

| [8] | Rao P K. 气象卫星--系统、资源及其在环境中的应用. 许健民, 等译. 北京: 气象出版社, 1994. 33. |

| [9] | 杜云艳, 周成虎. 水体的遥感信息自动提取方法. 遥感学报, 1998, 2, (4): 264–269. |

| [10] | 马蔼乃, 薛勇. 土壤含水量遥感信息模型的研究.黄河流域典型地区遥感动态研究. 北京: 科学出版社, 1990: 133-139. |

| [11] | 王晓栋, 崔伟宏. GPS技术在县级土地利用动态监测中的应用. 遥感学报, 1999, 3, (4): 318–323. |

| [12] | Schlagel J D, Newton C M, A GIS-based statistical method to analyze spatial change. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1996, 62: 931–938. |

2002, 13 (4): 422-429

2002, 13 (4): 422-429