2). 山东省气象台, 济南 250031

2). Shandong Meteorological Of fice , Jinan 250031

雷暴是一种伴有多种天气现象的中小尺度天气过程.雷暴天气不仅产生雷电,还伴有大风和暴雨,有时甚至出现冰雹等灾害性天气.其中,雷电活动与电力系统、通讯系统、交通运输、森林保护等国民经济建设和国防建设中的许多问题密切相关,甚至对人们的生命财产安全构成严重的威胁,因而为人们所关注.

雷电是雷暴天气最基本的特征,因此雷电的活动规律在一定程度上反映了雷暴天气的活动规律.研究雷电活动的气候特征不论对于与雷暴活动密切相关的许多实际问题,还是对于与雷暴发生宏观条件等有关的研究问题都是有意义的.孙景群[1] 根据气象台站的雷电观测资料进行了统计分析,得出了我国雷暴活动的地理分布特征和时间变化特征.Reap 等[2] (1989)对1985 和1986 年两年4 ~ 9 月美国强风暴实验室(NSSL)的闪电观测网取得的闪电资料进行了气候分析,在闪电的日变化和地理分布等方面得到了不少有意义的结果.陶祖钰等[3] (1991)利用LLP80-02 型闪电定位系统获取的资料对京津冀地区闪电的气候特征进行了分析,并将所得的结果与美国俄克拉何马和堪萨斯州的闪电气候特征进行了对比.本文利用XDD03A 雷电探测系统提供的闪电资料对山东地区闪电活动的基本特征进行分析.以期加深对该地区强对流天气气候规律的认识.

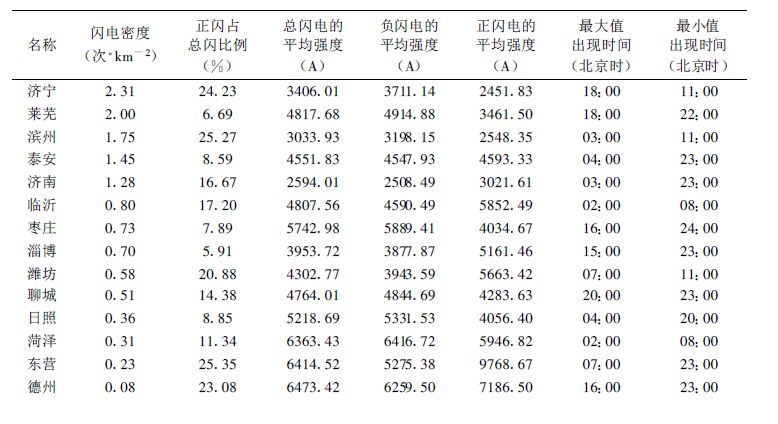

1 资料和分析方法本文所用的闪电资料由信息产业部第22 研究所研制的XDD03A 雷电探测系统提供,该系统由5 个单站和一个主站组成,其分布如图 1 所示.系统定位采用多站方位汇交和到达时间差综合算法定位,根据张连云等[4] 计算的结果可知,在5 个单站围成的区域内闪电定位的均方根误差不超过2 km .

|

|

| 图 1. 山东省雷电探测网布局 | |

1998 年4 ~ 9 月,1999 年5 ~ 10 月,2000 年3 ~ 10 月共426 个闪电日(指至少记录到1 个闪电的天数),共观测到142588 个云-地闪电.每个闪电资料包括时间、位置(经纬度)、性质(正,负)和电流强度等4 个参数.

为了分析闪电的基本气候概况,首先计算了全部闪电中正闪和负闪(电流方向向下的闪电为正闪电,反之为负闪电)的比例及各自的平均强度.然后,将全部闪电按照强度的绝对值分为小于1000 ,1000 ~ 2000 ,2000 ~ 3000 ,… ,大于30000 A 共31 个等级,计算出各强度等级内的闪电在全部闪电中所占的百分率并作出闪电强度概率分布图.

为了分析闪电的日变化规律,我们分别统计了23 :30 ~ 00 :30 ,00 :30 ~ 1 :30 ,1 :30 ~2 :30 ,…和22 :30 ~ 23 :30(北京时,下同)中每小时内的闪电总数及平均强度(取绝对值,下文正、负闪电的强度都以绝对值形式给出),并绘制成相应的闪电日变化曲线.对于闪电空间分布气候特征的分析,我们将整个区域分成45 ×30 的正方形网格,网格距为18km .然后统计每个格点周围9 km 范围(正方形)内的闪电总数(以下简称闪电密度).通过分析等密度线来分析闪电的空间分布.为了进一步分析闪电空间分布的日变化,用同样的方法绘制了02 :00 ~ 08 :00 ,08 :00 ~ 14 :00 ,14 :00 ~ 20 :00 及20 :00 ~ 02 :00 四个时段的闪电密度分布图.

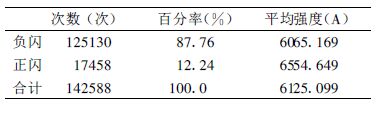

2 闪电概况表 1 给出了14 25 88 个闪电的平均特征.从表 1中看出,闪电大部分为负闪,占87 .76 %,负闪是正闪的7 倍多.正闪的平均强度为6554 .649 A ,略高于负闪,其原因可能是由于负闪发生机会明显高于正闪,致使云中负电荷所造成的电场强度还没有达到很高,云地放电就发生了.

|

|

表 1 闪电总体特征 |

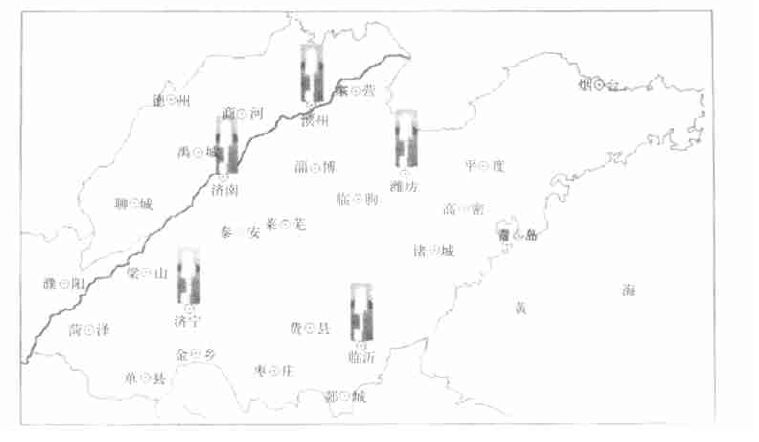

3 闪电的日变化

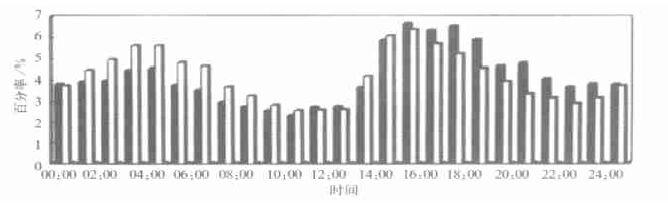

从图 2 可以看出,闪电的发生也存在明显的日变化,总体呈双峰双谷形式,15 :00 和04 :00 为两个峰值,两个谷值分别出现在10 :00 和22 :00 .总闪电次数在14 :00 ~ 17 :00之间为一高值区,最大值9149 次;另一个高值区在03 :00 ~ 04 :00 ,次大值为7826 次;第1个低值区是10 :00 ~ 12 :00 ,最小值为3592 次;第2 个低值区是21 :00 ~ 23 :00 ,次小值是4243 次.正、负闪电的时间分布情况完全和总闪电同步.从图 3 逐时正、负闪电次数占各自总闪电次数的百分率的日变化曲线也可以看出上述的双峰双谷形式,但两者的日变化规律不完全相同.首先,正闪电次数的日变化较负闪大.正闪电的变率Cr =0 .31 大于负闪电的变率Cr =0 .28(Cr =s/ x ,s 为均方差,x 为平均值).其次,傍晚前后正闪次数的减少较负闪缓慢,其原因是正闪电主要出现在对流系统发展到成熟阶段以后,此时上升气流区减小,云体尺度较大,负闪次数迅速下降,正闪出现的比例明显增大.从出现时间上看,正闪比负闪也有落后现象.

|

|

图 2. 闪电的日变化曲线(  |

|

|

|

| 图 3. 逐时正负闪电次数占各自闪电总数的百分率的日变化曲线(■ 表示正闪电,□ 表示负闪电) | |

4 闪电的强度分布

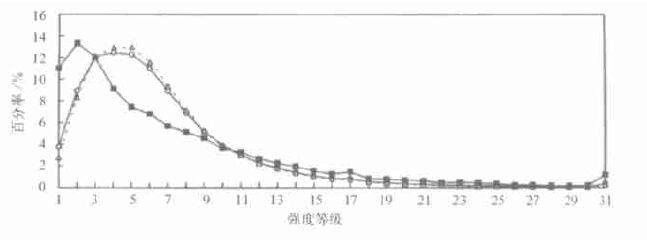

从图 4 不同强度等级的闪电百分率的变化曲线可以看出,负闪电和总闪电的分布基本一致,但是正负闪电的分布差异较大.负闪强度小于1000 A 的闪电仅占2 .76 %,介于4000 ~ 5000 A 的负闪电的百分率为最大(为12 .95 %),大于30 000 A 的闪电占0 .27 %.而正闪电的分布为强度小于1000 A 的占10 .99 %,介于1000 ~ 2000 A 的正闪电所占比例最大(为13 .35 %),大于30 000 A 的闪电占1 .20 %.在强度3 级和10 级之间,正闪电占其总数的百分比低于负闪电.

|

|

图 4. 不同强度等级的正闪电、负闪电和总闪电占各自闪电总数的百分率(  |

|

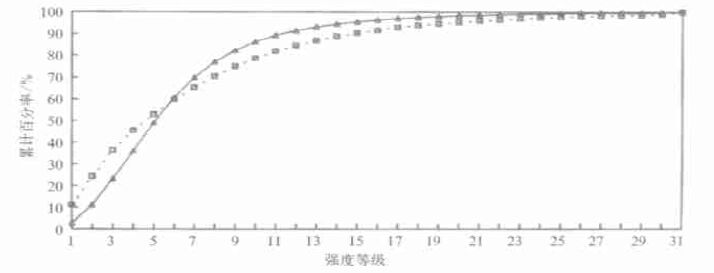

从图 5 中正、负闪累计百分率的分布曲线也可以看出,当闪电强度小于6 级(即小于6000 A)时,正闪电的累计百分率高于负闪电,当闪电强度大于6 级时,正闪电的累计百分率低于负闪电,当闪电强度等于6 级时,正、负闪电各自的累计百分率相等,均为60 %.说明从闪电强度的分布来看,负闪电主要集中在强度2 ~ 11 级之间(约占90 %),而正闪电主要集中在强度1 ~ 8 级之间.在闪电强度较大时,正闪电所占的比例又大于负闪电(见图 4).

|

|

图 5. 正、负闪电强度的累计分布曲线(□表示正闪电, |

|

5 闪电的密度分布

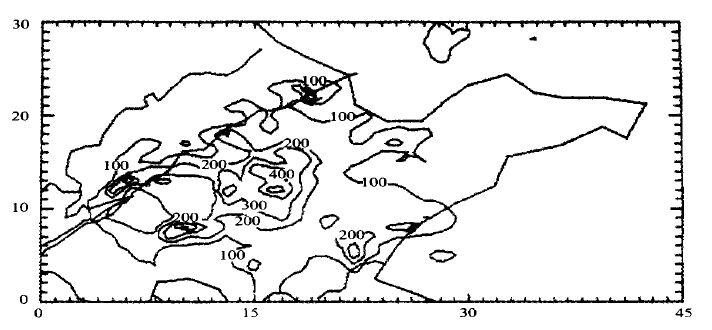

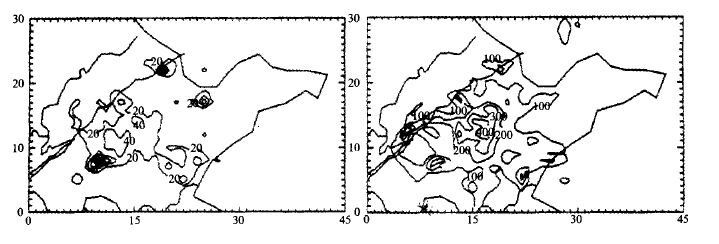

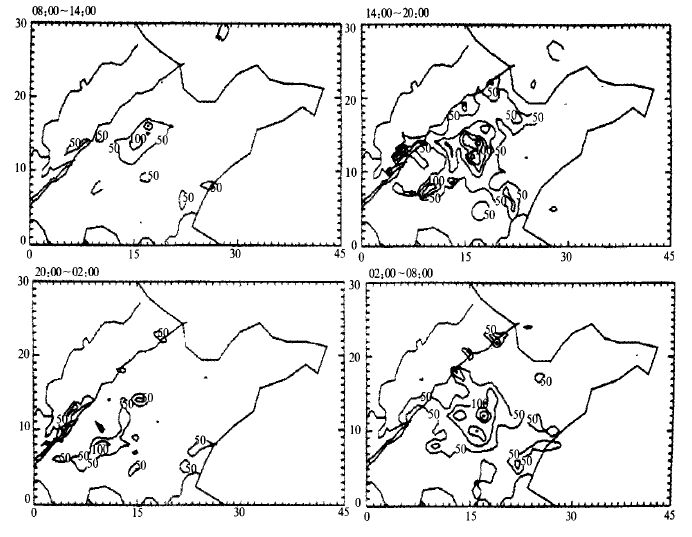

从图 6 所给的闪电密度看出,闪电主要集中在鲁中山区(淄博南部、莱芜、临沂西北部),这是闪电活动最频繁的地区,闪电密度在500 次以上,最大值为535 次(莱芜东南部).另外,还存在4 个大值中心,分别位于济宁市附近(大于400 次)、聊城东南部(大于400 次)、莒县附近(大于300 次,最大值为369)、黄河入海口的东营附近(最大值为397次).其中济宁市附近和聊城东南部的两个高值中心分别位于南四湖和东平湖的北部或西北部,说明对流活动与下垫面的性质也密切相关.从图 7 正、负闪电的密度分布可见,负闪电和总闪电完全一致,正闪电的气候分布特征与负闪有点差异,正闪电也是在鲁中山区比较集中,除了在济宁附近、东营附近存在强中心外,在潍坊附近也出现一个明显的高值中心.

|

|

| 图 6. 总闪电的空间密度分布图(东西、南北格距均为18 km ,等值线间隔为100 次) | |

|

|

| 图 7. 正、负闪电的密度分布图(左图为正闪电,等值线间隔为20 次;右图为负闪电,东西、南北格距均为18 km ,等值线间隔为100 次) | |

为了进一步分析闪电的日变化规律,图 8 给出了4 个时段的总闪分布.如上所述,它们分别与对流发展的不同阶段相对应.08 :00 ~ 14 :00 ,上午对流活动通常不活跃,闪电密度较小,最大值为160 次,闪电主要位于鲁中山区的东北部.14 :00 ~ 20 :00 ,受太阳辐射的加热作用,低层空气出现不稳定,容易触发对流天气.该时段闪电活动最活跃,闪电密度最大值为291 次.闪电集中区向东北-西南向延伸,且基本在黄河以南,范围覆盖鲁中山区、鲁西南、东营和潍坊北部以及临沂等地区.到20 :00 ~ 02 :00 ,地面辐射冷却,低层空气趋于稳定,对流活动减弱,闪电最大密度为144 次.午后在鲁西南形成的对流运动,能持续到上半夜,而鲁中山区以东和以北地区的对流运动明显减弱.02 :00 ~ 08 :00 ,该时段对流活动有所加强,闪电密度仅次于下午.实际情况中,也经常遇到凌晨出现冰雹、暴雨等强对流天气的现象,其原因是夜间常有中低云存在,其存在的作用有3 :第1 是中低层存在云,说明低层有一定的水汽条件,第2 是低云的存在阻碍了地面的辐射降温,第3是云层上部的向太空发出长波辐射,增大了大气的不稳定度.另外夜间行星边界层急流的形成也有利于强对流活动的发生和发展.孙淑清[5] 在研究低空急流及其与暴雨的关系时发现,内陆近地面层夜间急流存在强烈的日变化,在凌晨03 :00 ~ 06 :00 最大,且常与逆温层联系在一起,有强烈的超地转性,是强对流天气发生的重要因子.

|

|

| 图 8. 总闪电在4 个时段内的密度分布图(东西、南北格距均为18 km ,等值线间隔为50 次) | |

另外,从图 8 还可以发现,14 :00 ~ 20 :00 和02 :00 ~ 08 :00 两个时段在东营附近(即黄河入海口附近)存在明显的雷电高值中心(大于50 次),其形成原因很可能与海风锋触发有关.海风锋是在山东半岛的特殊地形条件下的一种触发系统.在半岛沿海50 km左右的范围内,由于海水和陆地热力性质不同,白天大陆增温快,海水表面增温慢,而夜间大陆降温快,海水表面降温慢,从而使海陆之间温度差别大,这样在沿海就易形成较强的水平温度梯度-海风锋.在有利的大气层结条件下,当平行于海岸线的狭窄的辐合区内水平温度梯度超过某一临界值时,就可能触发强对流天气的发生.统计结果,临界值一般为每10 km 0 .7 ℃.

上述闪电分布的日变化表明,鲁中山区是对流发生的主要源地.另外,东平湖和南四湖附近也是强对流发生的源地,因为它可以为强对流的发展提供丰富的水汽和局地辐合,能进一步促进强对流的发展.

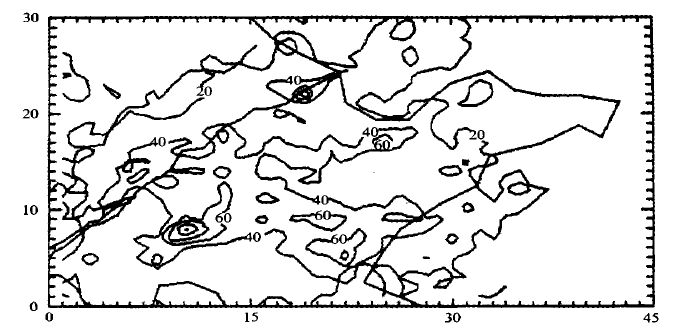

从图 9 闪电发生的天数分布也可以看出,全省绝大部分地区大于20 天,鲁中山区出现闪电的天数较多,兖州附近出现126 天的最大值.

|

|

| 图 9. 闪电发生日数的空间分布图(东西、南北格距均为18 km ,等值线间隔为20 天) | |

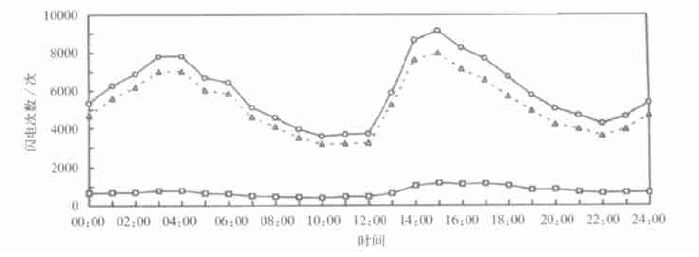

近年来随国民经济的飞速发展,尤其电子、通讯等高新技术产品的广泛应用,雷电灾害也呈上升趋势,每年都造成巨大的经济损失,对人身安全也构成巨大威胁.因此我们专门分析了人口密集地区的闪电密度分布特征,对山东省部分市(地)的市区闪电密度进行了统计分析,结果见表 2 .从表 2 可以看出:(1)山东省的闪电活动比较频繁,最小的为0 .08 次·km-2 ,闪电密度最大是济宁市,达2 .31 次·km-2 ,其次是莱芜、滨州、泰安等,济南为1 .283 次·km-2 ,排第5 位.较小的是德州、东营和菏泽等地.从几个城市的闪电密度分布来看,鲁中山区闪电发生频繁,鲁北地区较小.(2)闪电密度与闪电的平均强度的分布呈现负相关,即在闪电密度较大的区域闪电的平均强度较小,而在闪电密度较小的区域闪电的平均强度较大.最大的闪电平均强度6473 .42 A 出现于德州市,而最小的闪电平均强度出现于济南市.(3)正闪电比例最高的城市是东营市,达25 .35 %,最小值5 .91 %位于淄博市.正闪电所占的比例与闪电密度的分布无关.(4)从各城市闪电的日变化来看,最大值、最小值出现的时间分别在两个峰值15 :00 与04 :00 和两个谷值10 :00与22 :00 附近.

|

|

表 2 山东省部分市(地)区的闪电统计 |

6 结论

本文对1998 ~ 2000 年山东地区闪电分布特征进行了分析,得到以下主要结果:

(1) 云地闪电中负闪占绝大多数,占87 .76 %;正闪电仅占12 .24 %.

(2) 正闪的平均强度略大于负闪.介于4000 ~ 5000 A 的负闪电的百分率为最大,为12 .95 %,而介于1000 ~ 2000 A 的正闪电所占比例为最大,为13 .35 %.对于正闪电来说,在闪电强度比较小时,其所占正闪电总数的比例相应高于负闪电,在闪电强度较大时,正闪占正闪电总数的比例也高于负闪电.

(3) 闪电的发生也有明显的日变化,总体呈双峰双谷形式,15 :00 和04 :00 为两个峰值,两个谷值分别出现在10 :00 和22 :00 .正闪电次数的日变化较负闪大.

(4) 闪电的空间分布与地形有关,闪电主要集中在鲁中山区和湖泊附近.

(5) 对部分城市市区闪电密度的统计分析表明,济宁、莱芜、滨州、泰安、济南等5 个城市闪电密度较大,须加强人工防雷工作.同时也应看到,虽然德州、东营、菏泽等城市的闪电密度小,遭到雷击的可能性较小,但其云-地放电较强,破坏力也强.

本文受资料所限,没有给出月际、年际变化.对闪电的密度分布,只给出闪电探测网覆盖较好的区域,没有给出全省的分布情况.在今后积累了更多的闪电资料后,还应继续对我省闪电的气候特征进行研究,以期进一步加深对流活动气候规律的认识.

致谢 感谢北京应用气象研究所许焕斌研究员的热情指导和帮助.| [1] | 孙景群. 大气电学基础. 北京: 气象出版社, 1987: 134-235. |

| [2] | Reap R M, MacGorman D R, Cloud-to-ground lightning climatological characteristics and relationships to motion fields, radar observations, and severe local storms. Mon. Wea. Rev, 1988, 117: 518–535. |

| [3] | 陶祖钰, 赵昕奕. 京津冀地区闪电的气候分析. 气象学报, 1993, 51, (3): 325–332. |

| [4] | 张连云, 张璇, 李蕾. 山东省雷电探测系统设站方案及探测精度分析. 山东气象, 1998, 18, (1). |

| [5] | 孙淑清. 低空急流及其与暴雨的关系. 北京: 北京大学出版社, 1983. |

2002, 13 (3): 347-355

2002, 13 (3): 347-355