1998年夏季,我国由南到北,珠江、长江、嫩江三大流域都出现了罕见的大范围洪涝灾害,梅雨锋上的扰动频繁是造成珠江和长江两大流域洪涝灾害的主要原因。梅雨锋与一般的中纬度锋面不同,顾震潮[1](1953)在早年的研究中就指出了这一点。陶诗言等[2] (1957)指出,梅雨锋与亚洲季风有着密切的联系,随着夏季风由南向北的推进,冷暖气团在我国东部不同纬带交汇,形成锋面系统,引起华南前汛期、江淮梅雨、华北及东北的降水。引起华南前汛期降水的锋系以及梅雨锋都是亚洲夏季风的成员之一,其二者的结构类似,都具有热带和副热带系统的特征。因此,台湾的气象学者将华南前汛期时影响华南和台湾降水的锋系也称作梅雨锋。

本文采用NCEP/NCAR 1998年5~8月1°×1°的再分析逐日网格点资料和对应时间的0.25° × 0.25°的3 6 —次的TBB资料,分析1998年的梅雨锋动力和热力结构特征,进一步认识梅雨锋以及梅雨锋上的暴雨。

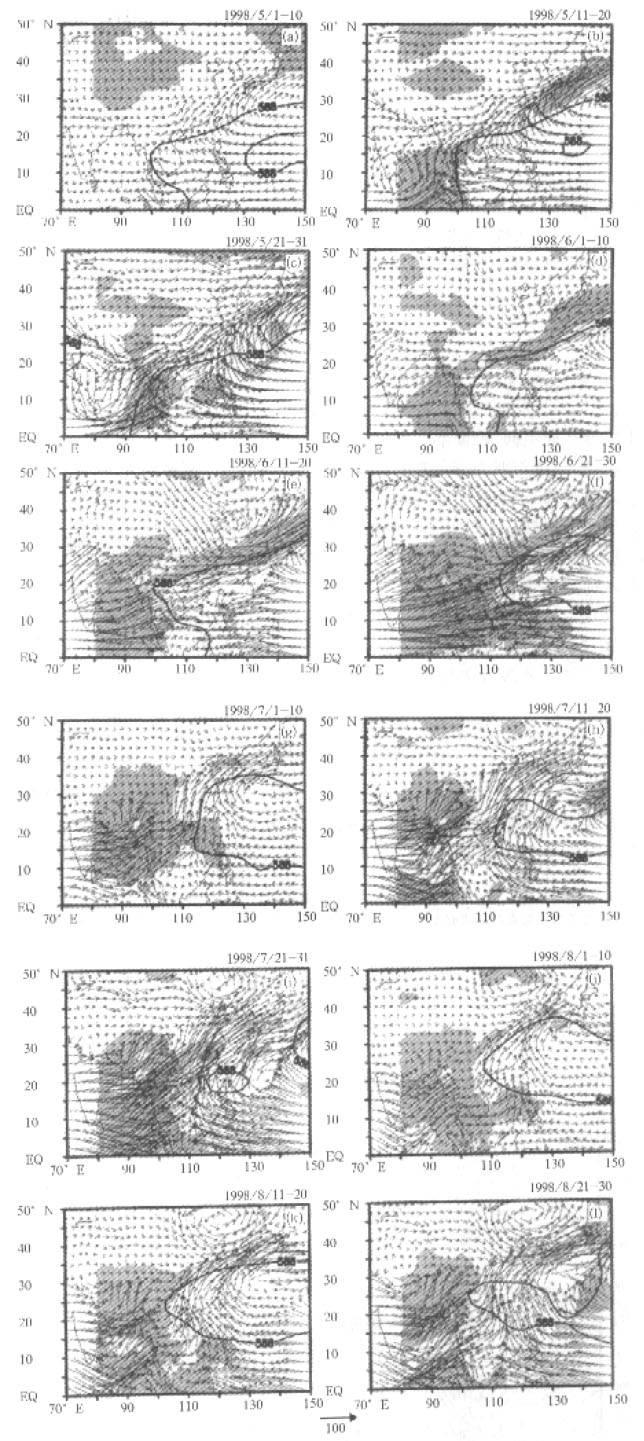

1 1998年梅雨锋的发生、发展过程1998年5月下旬亚洲夏季风全面爆发,随着季风涌的一次次北进,梅雨锋在我国东部引起的降水雨带由南向北推进。5月下旬从孟加拉湾、中南半岛至南海地区,盛行的偏东风(图 1a、b)迅速转为偏西风(图 1c),表明夏季风爆发,西南气流沿副高外围向我国东部输送水汽。6月上旬,副高东退,季风涌北进,带来大量的暖湿气流,与北面来的干冷气流在华南地区交汇,导致6月1~10日梅雨锋一直维持在我国华南沿海,在华南一带出现持续性降水(图 1d); 6月中下旬,副高北跳到25°N以北,季风涌再度北进,梅雨锋也相应北移到长江以南地区(图 1e、f),主要影响湖北南部、湖南、江西、浙江以及福建北部的降水。7月上旬,夏季风减弱,副高北跳到30°N以北,控制着我国东部的大部分地区,以西南气流为表现形式的季风涌向更高的炜带推进,影响华北和朝鲜半岛的降水;7月中旬,副高南落到30°N以南,季风涌加强(图 1h);7月下旬,季风涌进一步加强,同时副高主体东退到140)以东,只有断裂的小高压还残存在25°N以南地区,梅雨锋再度出现在我国长江流域(图 1)。8月副高又北跳到30°N以北,随着季风涌的又一次加强,主要降水带已经移到东北和日本(图 1j、k、l)。但在这期间,副高又有明显西伸加强,沿副高外围在我国长江上游引起降水。

|

|

| 图 1. 1998年5~8月10天平均的季风涌和西太平洋副热带高压的活动 (矢量表示整层积分的qV(m·s-1 ·hPa);实线是500 hPa等5880(gpm)高度线;阴影区为TBB大于-10℃ ) | |

2 华南前汛期的锋面与梅雨锋的结构比较

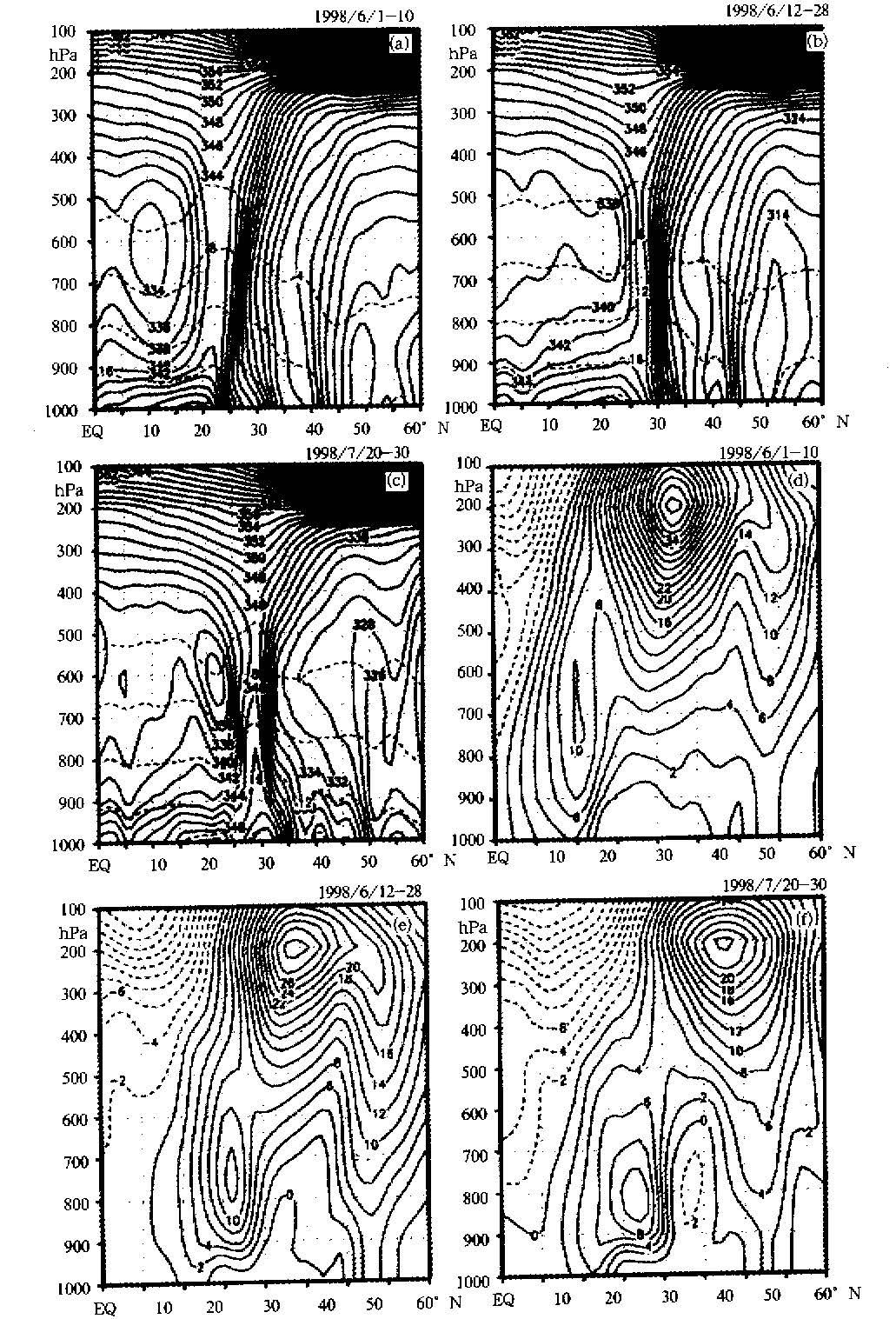

图 1的分析表明,1998年6月1~10日在华南沿海、6月中下旬在长江以南地区、7月20~30日在长江中下游地区,是热带海洋性气团与中高纬干冷气团交汇最频繁的时段,也是这些地区全年降水最集中的时段。在这三个时段内,梅雨锋的活动以及维持与季风和副高的进退有密切的关系。对流层低层时间平均的相当位温(

图 2是6月1~10日华南前汛期(a)、6月12~28日第一次梅雨期(b)和7月20~30日二度梅期间(c)的相当位温

|

|

| 图 2. 时间平均的θe(K)(实线)和比湿q(g·kg-1)(虚线)沿115)的垂直剖面(a、b、c)以及时间平均的纬向风U(m·s-1)沿115)的垂直剖面(d、e、f) (a、d): 6月1~10日华南前汛期,(b、e)6月12~28日第一次梅雨期,(cf):月20〜30日二度梅时期) | |

夏季低空急流能将大量具有强位势不稳定能量的热带海洋性暖湿空气向我国输送,强降水往往位于低空急流的左前方。1998年三次梅雨锋活跃期,锋面降水区的南侧都伴随有强低空急流存在,但低空急流核的高度位置略有不同(图 2d、e、f)。三段梅雨锋活动频繁期高空急流的位置基本相同:都位于锋区北侧的200 hPa附近,且随季节向北偏移。 三段时期的高低空急流的强度是有差别的:第一次梅雨期对应的低空急流最强,超过 12m·s-1,华南前汛期对应的高空急流最强,达40m·s-1以上。同时我们还发现,在三段梅雨锋活跃期,对流层低层和行星边界层有明显的东西风切变,二度梅时期东西风切变甚至到达700 hPa以上,与这一段时期850~700 hPa天气图上多表现出江淮切变线形势是一致的。低层水平风的切变在沿115°E的时间平均的经向风垂直剖面(图略)也有所表现:在对流层中层400 hPa以下,梅雨锋区有明显的南北风切变。

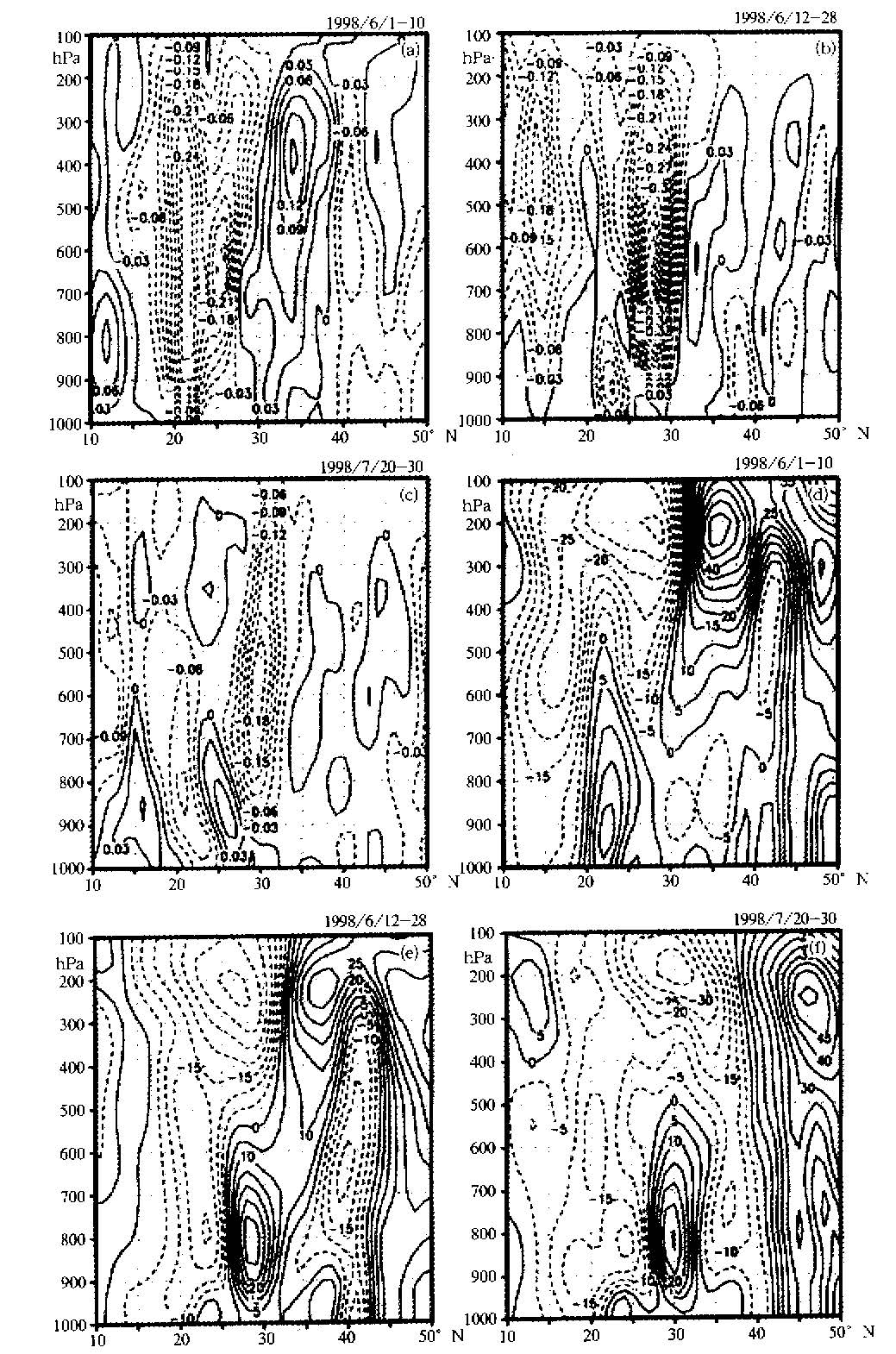

沿115°E垂直速度剖面反映出在梅雨锋区南侧有最强的上升运动(图 3a、b、c),上升运动区的南北两侧都是下沉区。梅雨锋区及其南侧的上升运动区,也正是低层的辐合区 (图 3d、e、f)。在梅雨锋区及其南侧的降水区各有一个宽度不超过10个炜距、随高度垂直的正涡柱,且正涡度都到达500 hPa附近。可见,只有在梅雨锋区及其南侧才有低层辐合、高层辐散这种有利于对流发展的高低空配置。从图 2和图 3看出,在梅雨锋区(切变线)南侧的雨区中,暖湿空气垂直地上升,在锋的后侧,对流层中层的干冷空气一部分卷入锋面中随暖湿气流继续上升,一部分干冷气流下沉,汇入低层的辐合气流中,这样就在锋面的南侧形成了一个热力直接环流,有利于对流扰动的发展;同时高层风的辐散也有利于气流通过高低空的质量补偿加强低层的辐合。

|

|

| 图 3. 时间平均的垂直速度ω(hPa·s -1 (a、b、c)和相对涡度ζ(×10-5S-2)(d、e、f)沿115°E的垂直剖面(其它说明同图 2) | |

标准差(STD)的分析能很好地反映频繁的扰动活动。我们采用一天两个时次(北京时间08:0和20:00)资料,分别计算了水平风以及TBB的标准偏差。850 hPa水平风的标准偏差分布表明(图 4a、b、c),在青藏高原东侧有明显的扰动加强,并且海上的扰动强于陆地。华南前汛期时,陆地上最大的扰动位于华南沿海,此外在50°N、120°E也有一个扰动大值区,对应极锋的位置,两次梅雨锋期间这里也有强的扰动中心。两段梅雨期我国东部最大扰动带位于30°N附近,且越往东,强度越大。在这三次梅雨锋活跃期,850 hPa 风的扰动大值带与梅雨锋的活动位置基本一致,表明梅雨锋的活跃在风场上表现为有频繁的中尺度对流系统发生、发展。

|

|

| 图 4. 850 hPa水平风uv(a、b、c)和TBB(d、e、f)的标准差分布(其它说明同图 2) | |

梅雨锋上的扰动在TBB的标准偏差场中表现得尤为明显。图 4d中,TBB的标准偏差大值区主要位于华南沿海及其附近海域、台湾岛的南部海域、东海、长江下游出海口、以及与极锋对应的区域。其中大陆上25°N 以南的华南地区扰动最强,最大中心位于珠江口,强度超过12 K,说明华南前汛期时珠江口及邻近海域的中-β尺度扰动最频繁,容易产生暴雨等强对流天气。图 4e中,标准偏差大值区有两个:一个位于两广和云贵高原的南部,另一个在114°E以东地区沿梅雨锋呈带状分布一直到日本南部。从图 4f可见,二度梅期间,从青藏高原东坡一直经长江流域到日本南部,梅雨锋上的扰动活跃。这一段时期另一个活跃区在黄淮出海口以及朝鲜半岛,这也是夏季江淮气旋的多发带。

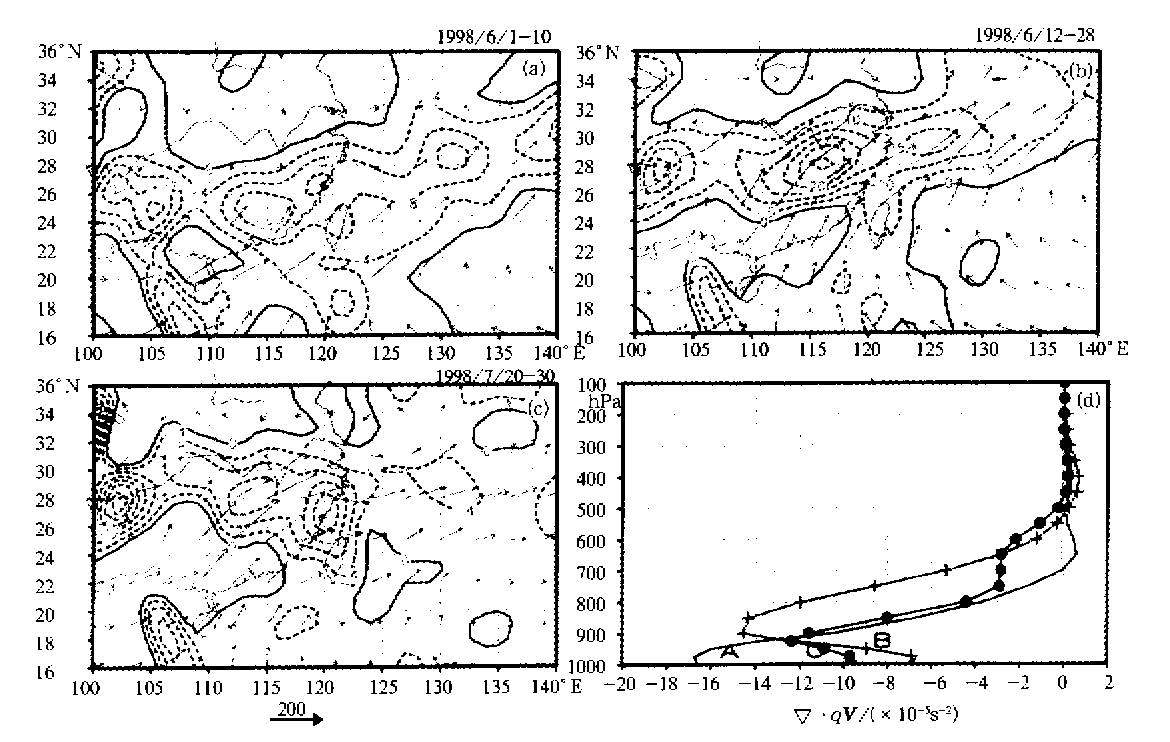

图 5a、b、c是三段梅雨锋活跃期时间平均的850 hPa水汽输送q V和水汽通量散度 ▽ •qV。在这3次大范围锋面降水期,随着季风涌的北进,大量的水汽从孟加拉湾和南海向锋区输送方敎据输送中心位于梅雨锋区的南侧,与雨带的分布区域是吻合的,并且水汽通量散度场中的辐合区基本呈带状分布,其辐合范围远远大于降水区。图 5d是水汽通量散度的垂直分布,水汽的辐合积累主要在对流层低层和行星边界层完成;其中6月1~10日华南前汛期与两次梅雨期的最大水汽通量辐合层各有不同:华南前汛期时最低,在近地面层,二度梅时期略高,在900 hPa以下,而第一次梅雨时期的最大▽ •qV层位于900 hPa,这可能与下垫面的地形高度有关,华南沿海和长江中下游河谷地带的地形比湖南江西以丘陵为主的地形更低。图 5d的分析表明1998年3次与梅雨锋有关的大范围降水与对流层低层的水汽积累有联系。

|

|

| 图 5. 时间平均的850 hPa 水汽输送qV(m·s-1)和水汽通量散度▽ •qV(×10-5s-2)分布 (a、b、c时间与图 2一致;d为▽ •qV的区域平均的垂直剖面)(图d中,曲线A表示6月1~10日,20°~25° N,110°~120°E范围内的时间区域平均;曲线B表示6月1228日,25°~30°N,110°~120°E范围内的时间区域平均;曲线C表示7月2030日,28°~32°N,110°~120°E范围内的时间区域平均) | |

大气热源、热汇的分布对大气环流状态有着极为重要的强迫作用。水汽收支不但对空气含水量和地表湿度有影响,而且由于水汽相变放出或吸收大量凝结潜热而使大气增热或冷却。水汽辐合区常与大气热源区重合。通过对比视热源Q1和视水汽汇Q2的水平、垂直分布情况,可以定性地分析大气热源的结构和基本的热力、动力学过程。

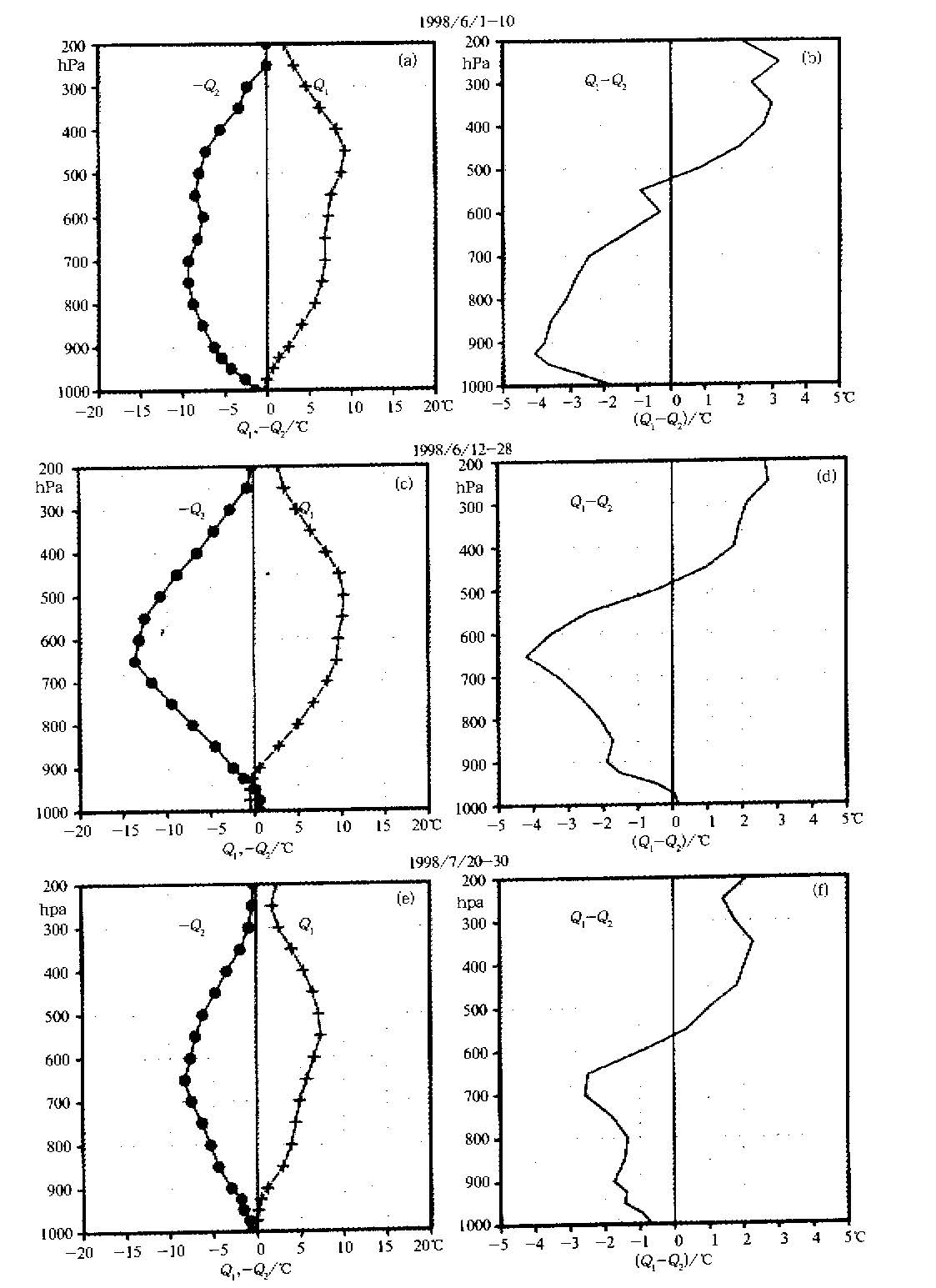

华南前汛期和二次梅雨期平均的整层视热源和视水汽汇的水平分布(图略)表明,在锋面降水区,三支锋系的热力结构很相似,整层的视热源高值区呈带状分布在梅雨锋及其南面的降水区中,并且有相应的视水汽汇对应。从视热源和视水汽汇的垂直分布(图 6a、b、c)可见,低层视水汽汇大于视热源,对流层中层以上视热源大于视水汽汇;视热源的最大值分别位于450 hPa(华南前汛期)、500 hPa(第一次梅雨期)、550 hPa(二度梅时期),视水汽汇的最大值分别位于700 hPa(华南前汛期)、650 hPa(两次梅雨期);视热源与视水汽汇的最大值存在明显的分层现象,并且整层视水汽汇与视热源的值相当,表明1998年梅雨锋引起的降水中,凝结潜热的释放对锋面降水有反馈作用,在该年的梅雨锋降水中,对流性降水占的比重比较大。两次梅雨期间,视热源与视水汽汇的垂直分布呈单峰结构;华南前汛期时,锋系的炜度偏南,受热带系统的影响更大,视热源和视水汽汇具有双峰结构,与下暴雨时的梅雨锋的热力结构更接近。结合图 3可知,在热源区高层气流向外辐散,低层向内辐合,而在热汇区则相反,这种正的热力环流对角动量、热量和水汽的南北输送有着重要的意义。

|

|

| 图 6. 时间平均的视热源(Q1)和视水汽汇(-Q2)以及Q1-Q2 的垂直分布 (6月1~10日为20°~25°N,110°~120°E的区域平均;6月12~28日为25°~30°N,110°~120°E的区域平均;7月20~30日为27°~32°N,110°~120°E的区域平均) | |

图 6d、e、f是对应时间的Q1-Q2的垂直分布。在对流层中下层,O1-Q2以负值为主,表明降水将使低层空气的温度降低,不利于对流的进一步发展。在这种情况下,梅雨锋的维持需要更大尺度的外源强迫影响,产生有利于梅雨锋维持的锋生机制。

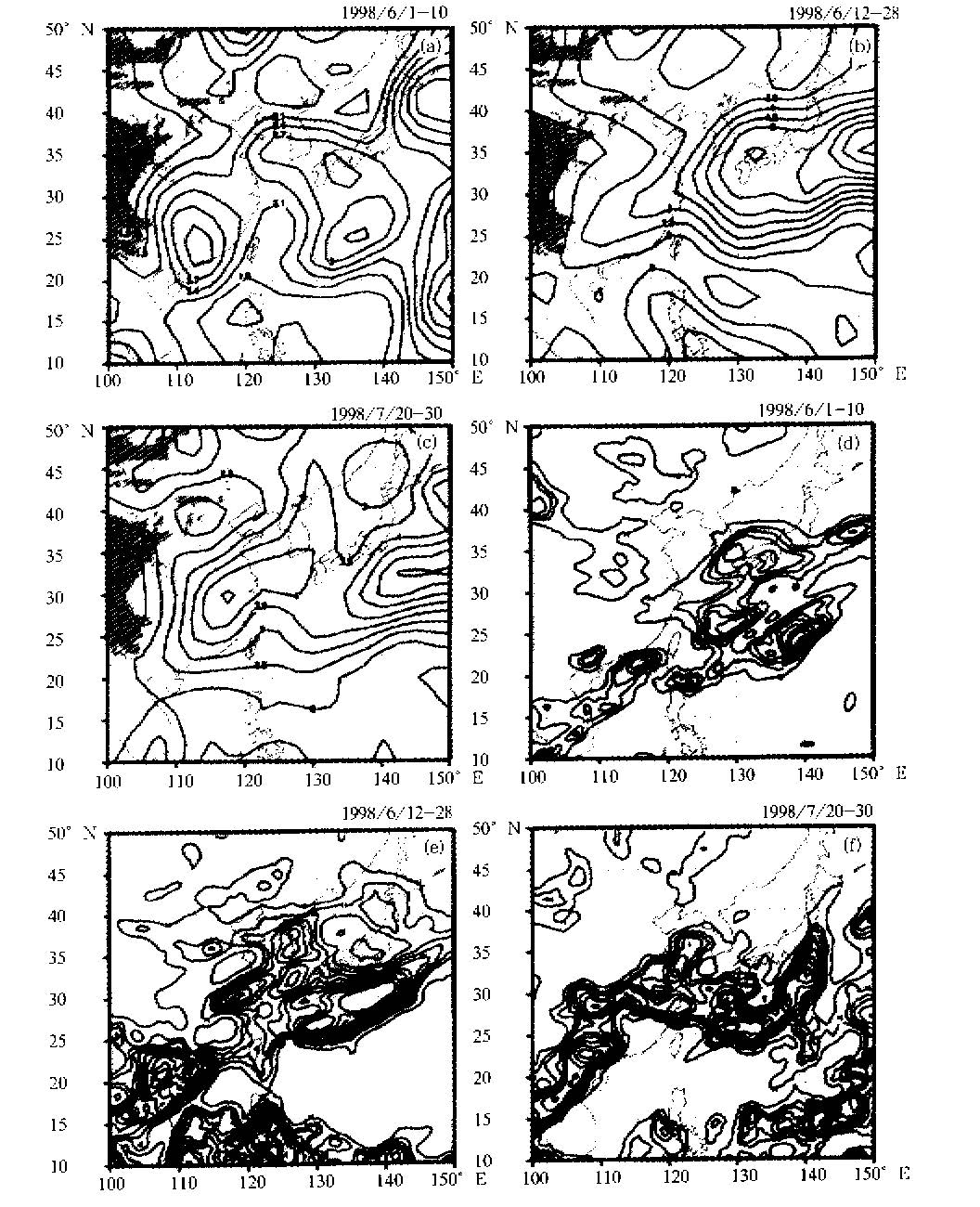

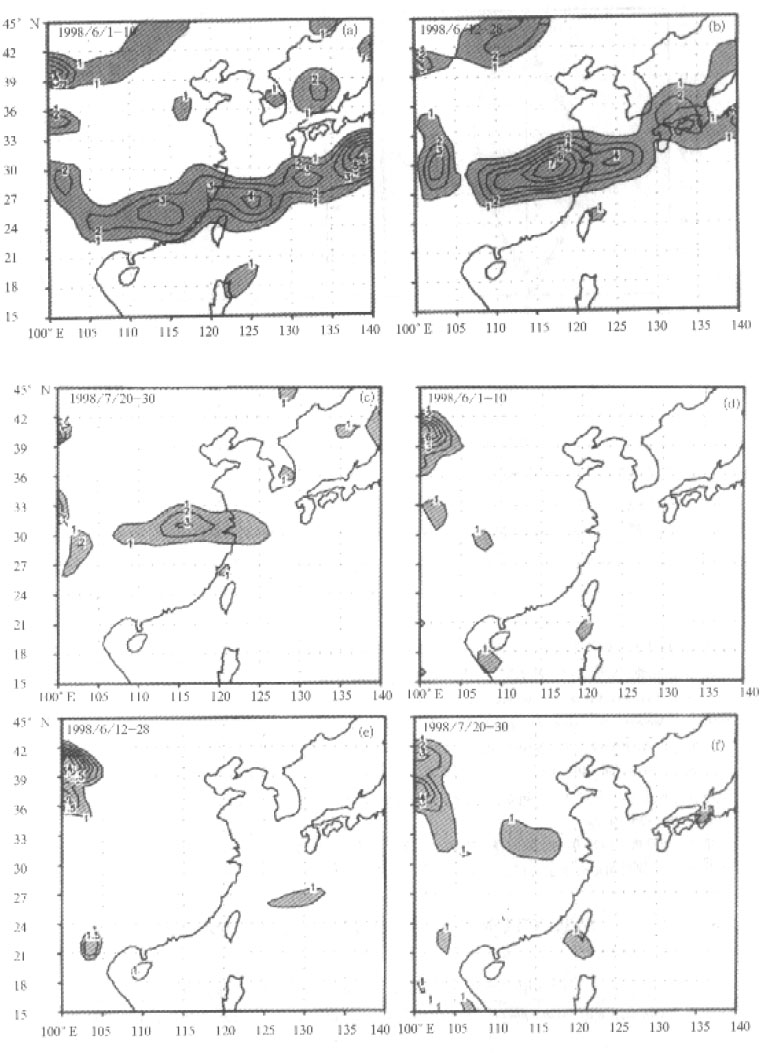

图 7是1998年华南前汛期、两段梅雨期时间平均的850 hPa水平锋生和垂直锋生。 水平锋生函数的分布(图 7a、b、c)表明,在梅雨锋区,存在有与梅雨锋走向一致的锋生高值区。正是这种更大尺度风场的形变引起局地的辐合辐散使得在梅雨锋区的辐合区有利于气流在这些地区抬升,抵消了局地锋面降水所引起的低层降温导致的稳定效应,使梅雨锋得以继续维持。日本学者Ninomiya[3](2000)曾分析了 1991年7月1~10日江淮梅雨期的梅雨锋结构,指出:由大尺度环流引起的局地锋生可以使θe维持强的梯度,从而通过活跃的辐合作用抵消^的减小,维持锋区的强θe梯度。

|

|

| 图 7. 时间平均的水平锋生(a、b、c)和垂直锋生(d、e、f) (其它说明同图 2;阴影区表示锋生函数F≥1×10-9K·m-1·s-1) | |

垂直锋生函数(图 7d、e、f)的值远远低于水平锋生值,说明在梅雨锋的维持中,大尺度环境场的水平变化比垂直变化更加重要。

前面的分析表明,影响华南前汛期降水的锋系与经典的梅雨期间的梅雨锋系具有相似的动力、热力结构和性质,二者是梅雨锋在不同时期、不同炜度带的不同表现,都是随着夏季风的进退暖湿气流与干冷气流交汇形成的高不稳定能量带,是东亚夏季风系统的重要成员。

3 讨论和结论本文通过对1998年6月华南前汛期和二度梅期间的梅雨锋的平均状态的三维垂直结构的比较分析,初步得出以下几个结论:

(1) 影响1998年6月1~10日华南前汛期降水的锋系的动力、热力结构与江淮流域典型的梅雨锋结构相似;

(2) 梅雨锋正压性结构明显,其垂直动力、热力结构具有准热带系统的特征;

(3) 在梅雨期,来自南海的季风涌(低空急流)将大量水汽和位势不稳定的气团输送到梅雨锋南侧,这时空气已接近饱和,并具有大量对流有效位能(CAPE),只要有微弱的天气尺度或中尺度强迫,即可使大量CAPE释放,出现强的浮力抬升,使得梅雨锋南侧出现强对流,产生大量降水。因此梅雨锋不存在锋面随高度向北倾斜。

1998年的梅雨锋已不存在典型温带锋面的结构(Browning[4, 5],1973,1982)。可以说梅雨锋的结构是介于温带锋面和ITCZ之间的过渡结构。我国预报员把梅雨锋改称为切变线,这也表明梅雨锋的特殊结构。1998年6月9日广东汕头多普勒雷达云系垂直剖面 (图略)、王建捷等[6](2001)数值模拟得到的6月17日江西暴雨时云系的垂直剖面以及7月21日武汉暴雨时由5RAMM卫星观测到的云系垂直剖面(程明虎[7],1999)均显示出,梅雨锋由许多深对流引起的高耸的云塔所组成,与海上I5CZ中的云塔结构很相似。

| [1] | 顾震潮. 论锋面在副热带里的性质和华中华南锋面问题. 气象学报, 1953, 24: 28–32. |

| [2] | 陶诗言, 陈隆勋. 夏季亚洲大陆上空大气环流的结构. 气象学报, 1957, 28, (3): 234–247. |

| [3] | Ninomiya, Large-and meso-α-scale characteristics of Meiyu/Baiu Front associated with intense rainfalls in 1-10 July 1991. J. Meteor. Soc. Janpan, 2000, 78: 141–57. |

| [4] | Browning K A, Pardoe C W, Structure of low-level jet streams ahead of mid-latitude cold fronts. Quart. J. Roy. Meteor. Soc, 1973, 96: 40–49. |

| [5] | Browning K A, Monk G A, A simple model for the synoptic analysis of cold fronts. Quart. J. Roy. Meteor. Soc, 1982, 108: 435–452. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [6] | 王建捷, 李泽椿. 1998年一次梅雨锋暴雨的中尺度对流系统的模拟与诊断分析. 气象学报, 2002. |

| [7] | 程明虎. 中尺度暴雨综合遥感分析. 1998年特大暴雨(洪涝)学术研讨会论文摘要汇编, 杭州, 1999: 194. |

2002, 13 (3): 257-268

2002, 13 (3): 257-268