2. 兰州中心气象台, 兰州 730020

2. Lanzhou Central Meteorological Observatory, Lanzhou 730020

根据气象观测规范[1]定义, 沙尘暴是指强风把地面大量沙尘卷入空中, 使空气特别混浊, 水平能见度低于1 km。强烈的沙尘暴可能使地面水平能见度低于50 m, 破坏力极大, 俗称“黑风”, 像1993年5月5日在我国西北地区发生的强沙尘暴, 造成甘肃、宁夏等地数百人伤亡和数亿元经济损失, 引起全社会的关注。

针对沙尘暴的研究, 已有诸多成果[2~6], 但大多研究仅局限于个例分析或小范围有限代表站点分析, 而且由于样品事件和资料覆盖面的差异, 得出的看法也不尽相同, 尤其是对我国沙尘暴长期变化趋势的认识目前尚存在较大分歧, 有人认为是以增加为主, 也有人认为是以减少为主, 还有人认为虽然沙尘暴总数在减少, 但强沙尘暴在不断增加。那么大范围长年代的气象观测事实究竟怎样呢?为此本文首次启用了中国高密气象观测站网681个站近47年的实测资料, 对我国沙尘暴的时空分布特征进行分析, 以期得出更多认识。

1 资料本文对沙尘暴的研究主要以其出现日数作为定量表征指标。使用的681个站资料均取自国家气象中心归档的原始气象记录月报表及其信息化产品, 资料经过反复检查, 质量和完整性很高。资料年代为1954~2000年, 其中满47年的站有355个, 占52.1 %, 满45年的站有438个, 占64.3 %, 满40年的站有661个, 占97.1 %。此外, 通过对资料的考察发现, 47年间记有沙尘暴的站共469个, 占68.9 %。

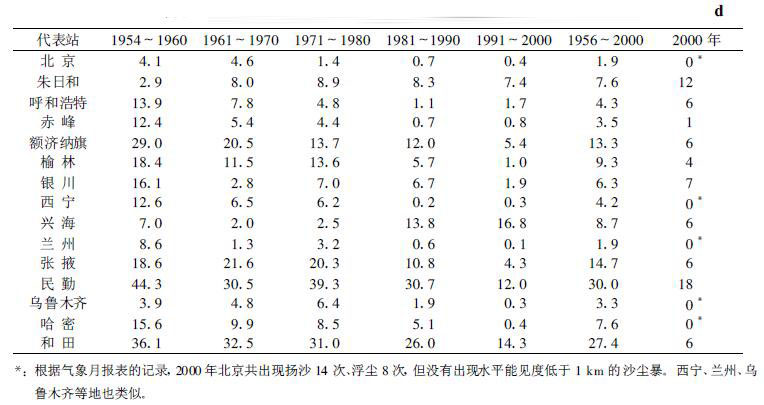

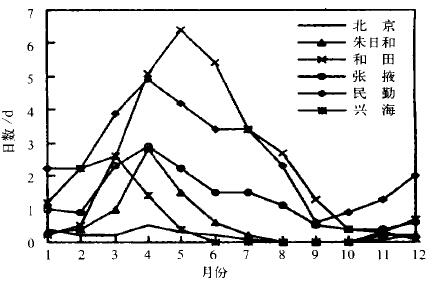

2 沙尘暴的地理分布对于沙尘暴区划, 目前尚没有统一的标准。为较准确地描述沙尘暴的全国分布, 本文以1956~2000年45年平均的沙尘暴年总日数 (记作d45) 为基准, 暂定:1天≤d45<5天、5天≤d 45<10天、10天≤d45<20天和d45≥20天的地区分别为沙尘暴的影响区、易发区、多发区和高频区。

图 1绘制了1956~2000年45年平均沙尘暴年总日数的全国大致分布。可以看出, 在我国西北、华北大部、青藏高原和东北平原地区d45普遍大于1天, 是沙尘暴的主要影响区, 其中110°E以西、天山以南大部分地区 (主要包括:塔里木盆地及其周围地区、河西走廊、阿拉善高原、河套平原、鄂尔多斯高原和青藏高原部分地区)d45大于10天, 是沙尘暴的多发区; 塔里木盆地及其周围地区、阿拉善高原和河西走廊东北部是沙尘暴的高频区, d45达20天以上, 局部接近或超过30天, 如新疆民丰36天、柯坪31天、和田27天、甘肃民勤30天、内蒙古拐子湖27天等。对照董光荣等[7]研究发现, 沙尘暴的易发区大多属中纬度干旱和半干旱地区, 这些地区受荒漠化影响和危害比较严重, 地表多为沙地和旱地, 植被稀少, 大风过境, 易形成沙尘暴。

|

|

| 图 1. 1956~2000年平均沙尘暴年总日数的全国分布 (单位:天) (1 :1≤d45<5 2 :5≤d45<10 3 :10≤d45<20 4 :d45≥20) | |

3 沙尘暴的日变化和季节变化 3.1 沙尘暴的日变化

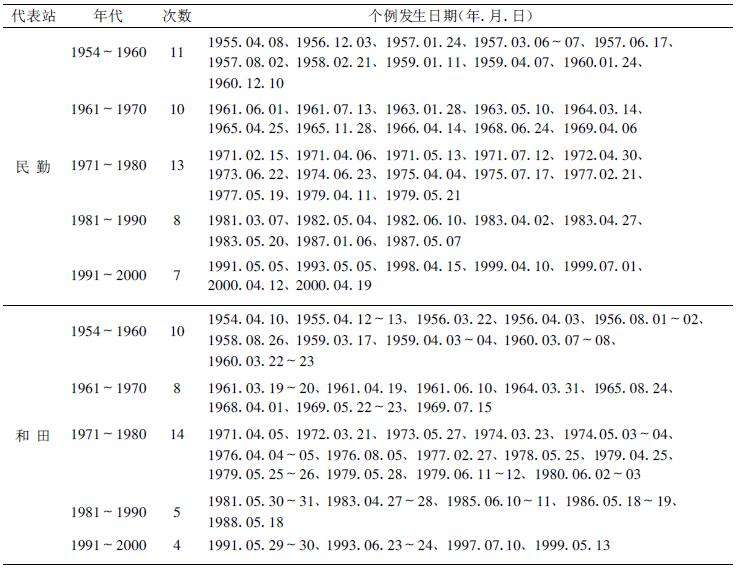

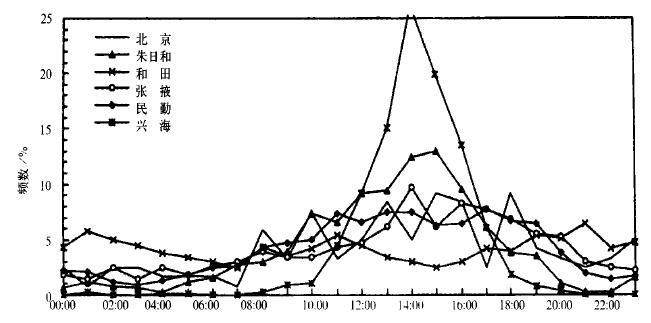

图 2为北京、内蒙古朱日和、新疆和田、甘肃张掖、民勤和青海兴海6个代表站1 h间隔的沙尘暴频数分布曲线, 各时段的频数为1956~2000年45年间该时段沙尘暴的实际发生数 (以沙尘暴的起始时间为准) 与该站总沙尘暴数的比值。6个站的地理位置、沙尘暴的区划级别均有一定代表性。可以看出, 沙尘暴的发生时间大多集中在中午至傍晚, 夜间至午前相对较少, 这显然与近地层空气热力稳定性的日变化有关。值得一提的是和田沙尘暴的发生时间全天比较平均, 主要有三个时段:01 :00~03 :00、10 :00~13 :00和19 :00~23 :00, 而中午前后13 :00~17 :00相对较少。观察其临近站发现也有类似现象, 这可能与塔里木盆地南缘特定的地理及气象条件有关。

|

|

| 图 2. 北京等6个代表站1 h间隔的沙尘暴频数分布 | |

3.2 沙尘暴的季节变化

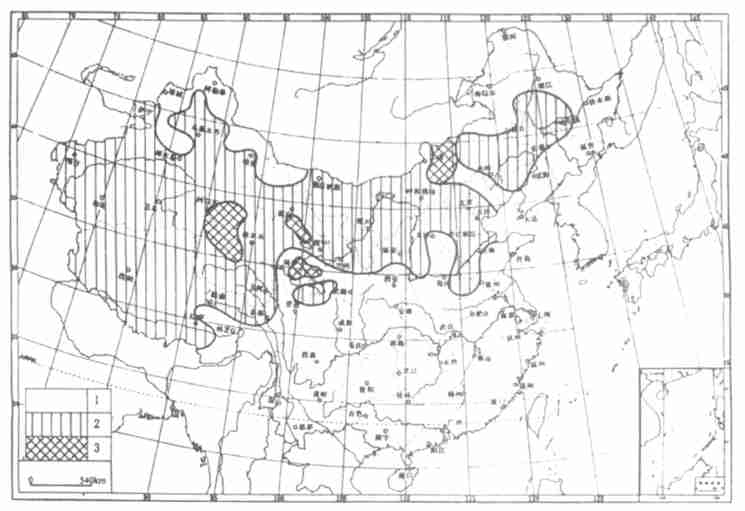

由北京等6个代表站1956~2000年45年平均的沙尘暴日数的季节变化曲线 (图 3) 来看, 沙尘暴的季节分布基本上是春多秋少, 这是因为春季我国北部地区冷空气活跃, 多大风, 气温回暖解冻, 地表裸露, 容易起沙。比较而言, 各地区沙尘暴的季节分布又略有差异。例如北京主要集中在春季 (3~5月), 期间沙尘暴日数占全年总出现日数的52.6 %; 朱日和与北京类似; 青海兴海主要集中在冬末春初 (2~4月), 期间沙尘暴日数占全年总出现日数的70.0 %; 和田、民勤和张掖等地春夏季 (3~8月) 沙尘暴都很频繁。

|

|

| 图 3. 北京等6个代表站沙尘暴日数的季节变化 | |

4 近47年沙尘暴的变化趋势 4.1 沙尘暴日数的多年变化

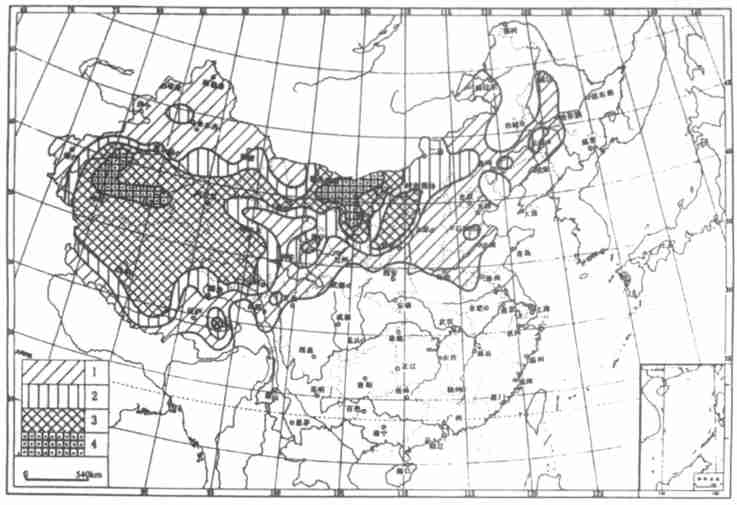

表 1为北京等15个代表站1956~2000年及各年代平均的年总沙尘暴日数。可见, 北京和张掖20世纪60年代最多, 90年代最少; 额济纳旗、榆林、民勤、兰州、银川、和田和哈密50年代最多, 90年代最少; 呼和浩特、赤峰和西宁50年代最多, 80年代最少; 朱日和50年代最少, 70年代最多; 兴海60年代最少, 90年代最多; 乌鲁木齐70年代最多, 90年代最少。总体看来, 大部分地区20世纪80、90年代平均沙尘暴日数明显少于50、60年代, 表现为减少趋势。

|

|

表 1 北京等15个代表站不同年代的平均年总沙尘暴日数 |

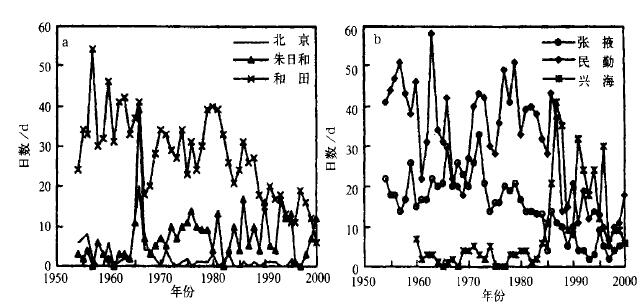

图 4为北京等6个代表站1954~2000年沙尘暴日数的逐年变化曲线。曲线显示, 朱日和与兴海沙尘暴日数的总体趋势为增多, 尤其是兴海20世纪80年代中期陡增, 而北京、和田、张掖和民勤的沙尘暴日数在波动中逐步减少。进一步通过最小二乘法和α=0.05的F检验, 可以得到每一测站1954~2000年沙尘暴日数的线性拟合趋势。由线性变化趋势的全国分布 (图 5) 可见, 近47年来, 我国北方大部分地区的沙尘暴出现日数在减少, 只有青海、内蒙古和新疆的小部分地区的沙尘暴日数呈增长趋势。

|

|

| 图 4. 北京等6个代表站1954~2000年沙尘暴日数的年际变化 | |

|

|

| 图 5. 1954~2000年沙尘暴日数变化趋势的全国分布 (1.不变, 2.减少, 3.增加) | |

4.2 强沙尘暴的多年变化

钱正安等[8]和徐启运等[9]都曾提出:凡同时满足瞬时极大风速≥20 m/s (在南疆南缘, 仅要求≥17.2 m/s)、能见度≤200 m的沙尘暴为强沙尘暴。同时钱正安等[8]根据这一标准, 给出了1952~1994年西北地区48例强沙尘暴, 并由此指出从20世纪50至80年代西北地区的强沙尘暴一直在增加。然而, 笔者在整理沙尘暴的原始记录时, 发现上述48例强沙尘暴个例谱并不完整, 遗漏较多, 需要修正和补充。但由于近几十年来我国气象台站网积累的大量风速自记记录尚没有得到充分整理, 加上20世纪50、60年代瞬时极大风速记录很不完整, 要想得到近47年完整的全国强沙尘暴个例谱还是比较困难的, 必须做大量深入细致的研究工作。表 2为本文根据上述强沙尘暴标准最新得到的1954~2000年民勤与和田两站的强沙尘暴个例谱。其中部分时段因本地无瞬时极大风速记录, 只能参阅其10 min平均最大风速记录或临近站的瞬时极大风速记录。由表 2可见, 1954~2000年民勤与和田站的强沙尘暴分别为49例和41例, 远多于文献[8]所列的15例和10例 (在文献[8]中, 两站共有25例, 占52 %, 是出现次数最多的两个中心点)。如果民勤站再加上1952年和1953年的3例[8], 其20世纪50年代的强沙尘暴可达14例。从强沙尘暴的分布时间来看, 两地50和70年代的强沙尘暴较多, 80和90年代相对较少, 90年代约为50和70年代的一半左右。

|

|

表 2 1954~2000年民勤与和田代表站的强和特强沙尘暴个例谱 |

另外, 考察北京地区的资料发现, 47年间北京出现瞬时极大风速≥20 m/s、能见度≤500 m的较强沙尘暴7次 (主要集中在20世纪60年代), 它们依次为1964年3月4日、1965年12月14~15日、1966年2月2日、1966年3月23日、1966年4月14日、1968年3月4日、1971年3月28日。

4.3 2000年的沙尘暴概况在上述681站中, 2000年我国北方共有133站有沙尘暴天气, 其中频次超过15天的地区有:新疆民丰25天、塔中15天、青海茫崖22天、内蒙古拐子湖18天、满都拉16天、鄂托克旗15天、甘肃民勤18天和宁夏盐池16天。对比2000年沙尘暴日数的全国分布 (图略) 和图 1可以看出, 2000年我国沙尘暴的影响区、易发区、多发区和高频区基本上在1956~2000年的45年平均值范围之内, 亦即绝大部分地区2000年的沙尘暴明显少于常年平均值, 属正常年份, 但与1991~2000年的10年平均状况相比, 2000年我国华北、西北东部以及新疆和青海部分地区的沙尘暴日数多于20世纪90年代的均值 (表 1), 其中内蒙古小部分地区沙尘暴日数偏多比较明显, 例如呼和浩特2000年的沙尘暴日数为1975年以来的最大值。

2000年发生的强沙尘暴主要有:① 3月22日, 内蒙古中部、宁夏北部和陕西北部等地, 能见度≤200 m, 朱日和瞬时极大风速24.0 m/s; ② 4月12日, 甘肃河西走廊等地, 金昌、武威、民勤和乌鞘岭等地能见度≤100 m, 瞬时极大风速≥20 m/s, 其中乌鞘岭瞬时极大风速28 m/s; ③ 4月19日, 内蒙古西部、甘肃河西走廊、宁夏北部和陕西北部等地, 能见度≤200 m, 瞬时极大风速28.1 m/s; ④ 4月28日, 内蒙古中西部、甘肃东部、宁夏和陕西北部等地, 能见度≤200 m, 瞬时极大风速21.3 m/s; ⑤ 5月6日, 新疆乌苏、石河子、奇台等地能见度≤200 m, 奇台瞬时极大风速31.0 m/s; ⑥ 5月10~11日, 内蒙古额济纳旗、阿拉善、鄂托克旗、宁夏盐池和陕西定边等地能见度≤100 m, 盐池瞬时极大风速21.0 m/s; ⑦ 8月18~19日, 新疆塔中、民丰、若羌、且末等地能见度≤200 m, 若羌瞬时极大风速24.4 m/s。

4.4 风力条件的变化对沙尘暴变化趋势的影响研究成果表明, 沙尘暴的发生一般需要足够强劲持久的风力和地表丰富的松散干燥的沙尘[8]。亦即风和沙尘是形成沙尘暴的两个主要因素。研究成果还表明, 我国沙化土地面积20世纪50~60年代中期始平均每年扩展1560 km2, 90年代每年扩展达2460km2[7]。这意味着我国地表覆被整体在恶化, 沙尘暴的物质源越来越丰富, 其发生次数理应呈增多趋势。这显然与上述的沙尘暴普遍减少趋势不吻合, 甚至是矛盾的。在这种情况下, 沙尘暴的减少将意味着风的因素可能起了主导作用。为此, 我们统计了春季 (3~5月) 北京等6个代表站1954~2000年逐年下午平均风速大于6 m/s (即沙尘起动临界风速) 的日数, 发现多数站春季下午平均风速大于6 m/s的日数总体上呈减少趋势, 特别是20世纪70年代以后减少较为明显 (图略)。如果将对应代表站1954~2000年春季沙尘暴日数的逐年变化 (图略) 与之一一对应比较的话, 发现两者的年际振荡和多年变化趋势是相当一致的。这说明风力条件对沙尘暴增减趋势的影响较为显著, 两者之间的单站相关系数分别为北京0.656、朱日和0.453、和田0.636、张掖0.634、民勤0.812、兴海0.317。

此外, 部分地区采取的一些生物措施 (如植树造林) 和工程措施 (如宁夏的固海扬水灌溉工程[10]), 使得局部地区地表覆被状况有较大改善, 加之防风固沙林可以有效减弱风速, 抑制弱小沙尘暴天气的发生、发展和持续时间, 从而使得沙尘暴日数在一定程度上有所减少。

5 小结⑴ 我国北方的干旱、半干旱地区是沙尘暴的易发区, 其中塔里木盆地及其周围地区、河西走廊、阿拉善高原、河套平原、鄂尔多斯高原和青藏高原部分地区是沙尘暴多发区。⑵沙尘暴的发生时间具有明显的日变化和季节差异, 但这种差异因地而异, 一般地, 沙尘暴多出现于春季的中午至傍晚。⑶在1954~2000年的47年间, 除青海、内蒙古和新疆的部分地区的沙尘暴呈增长趋势外, 我国北方大部分地区的沙尘暴在减少, 这种增减趋势通过了信度α=0.05的F检验。⑷甘肃民勤与新疆和田两个强沙尘暴多发区20世纪50和70年代的强沙尘暴较多, 80和90年代相对较少, 90年代约为50和70年代的一半左右。⑸ 2000年华北和西北东部部分地区的沙尘暴多于20世纪90年代均值, 但绝大部分地区仍明显少于常年平均值。⑹沙尘暴与大风的年际振荡及多年变化趋势具有一致性, 单站相关系数可以达到0.5以上。

致谢 本文得到叶笃正、陶诗言、丑纪范等院士以及中国科学院地学部风沙问题咨询专家组全体专家的热心帮助和支持, 特此致谢。| [1] | 中央气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 1979: 21-27. |

| [2] | 徐国昌, 陈敏连, 吴国雄. 甘肃省"4.22"特大沙暴分析. 气象学报, 1979, 37, (4): 26–35. |

| [3] | 杨东贞, 王超, 温玉璞, 等. 1990年春季两次沙尘暴特征分析. 应用气象学报, 1995, 6, (1): 18–26. |

| [4] | 杨东贞, 房秀梅, 李兴生. 我国北方沙尘暴变化趋势的分析. 应用气象学报, 1998, 9, (3): 352–358. |

| [5] | 王式功, 杨民, 祁斌, 等. 甘肃河西沙尘暴对兰州市空气污染的影响. 中国沙漠, 1999, 19, (4): 354–358. |

| [6] | 张德二, 陆风. 我国北方的冬季沙尘暴. 第四纪研究, 1999, (5): 441–447. |

| [7] | 董光荣, 吴波, 慈龙骏, 等. 我国荒漠化现状、成因与防治对策. 中国沙漠, 1999, 19, (4): 318–332. |

| [8] | 钱正安, 贺慧霞, 瞿章, 等. 我国西北地区沙尘暴的分级标准和个例谱及其统计特征.见:方宗义等编.中国沙尘暴研究. 北京: 气象出版社, 1997: 1-10. |

| [9] | 徐启运, 胡敬松. 我国西北地区沙尘暴天气时空分布特征分析.见:方宗义等编. 北京: 气象出版社, 1997: 11-15. |

| [10] | 牛生杰, 孙继明, 桑建人. 贺兰山地区沙尘暴发生次数的变化趋势. 中国沙漠, 2000, 20, (1): 55–58. |

2002, 13 (2): 193-200

2002, 13 (2): 193-200