大气边界层紧邻地面, 直接受地表粗糙度、土壤热力学特性以及湿度状态等因素的影响, 保持了湍流的特性, 造成大气运动的动能大部分消耗在边界层中, 从而影响到大气环流的分布特征。同时, 影响着东亚以及全球大气环流的青藏高原边界层特征研究也日益成为人们所关注的重要课题。然而, 高原边界层的研究往往因为受到资料的限制而十分困难。有幸的是两次青藏高原大气科学试验为高原大气边界层的研究提供了较为完善的资料, 尤其是第二次大气科学试验新增了高原西部、中部及东部的加密探空资料, 有利于人们对高原地区边界层的动力、热力特征的规律及物理过程进行系统地研究, 从而为数值模式提供理论依据。

在大气边界层和中尺度数值模式中, 作为次网格过程的近地层或边界层物理过程不可能直接被网格点所分辨, 而只能间接地根据边界层研究的规律性设法由模式变量表示或求解边界层方程, 即物理过程的参数化, 从而使边界层的过程得到近似的描述。在参数化过程中经常引入的参数主要根据观测资料统计或半经验理论确定。苗曼倩等[1]选择了平原地区不同地表状况的实测资料, 估算了曳力系数的大小和变化。程麟生等[2]提出了一种利用临近时段观测资料对模式参数进行反演修正的优化方法, 改进了感热通量、潜热、净辐射和短波辐射通量的模拟。徐祥德、张光智等[3]利用第二次青藏高原科学试验的边界层观测资料, 揭示出高原中部地区平均边界层高度明显要高于平原地区的边界层高度, 相应的湍流也要强于平原地区。本文在此研究结果的基础上, 利用CCM3气候模式, 进行青藏高原边界层高度对大气环流影响的动力效应的模拟试验。

1 边界层高度的确定方法高原边界层高度是一个非常重要的长度尺度参数, 在数值模式中描述湍流、边界层参数化, 污染物的混合、垂直扩散问题中大气边界层稳定度以及边界层本身结构等研究中都要涉及到边界层高度 (Holtslag和Nieuw stadt, 1986)[4]。高原边界层的垂直厚度, 按一般动力学定义应该是地转风的出现高度。叶笃正等[5]把高原地区准定常热力性系统到达的高度作为热力边界层的厚度, 指出高原的边界层高度在2000~3000 m左右。近藤纯正[6]指出:在不稳定时可用湍流强度急剧减弱的高度作为边界层高度。比如, 在混合层充分发展时观测气温的垂直分布, 其垂直梯度急剧变化的高度为边界层高度。在稳定情况下确定边界层标准的方法是把显热减小到地面值5 %的高度作为边界层高度。最近, 徐祥德、张光智等[3]根据1998年TIPEX当雄站的加密低层探空资料, 采用求取边界层高度的诊断方法, 即从动力因素出发确定高度的方法, 得到的边界层高度平均约为2000 m, 但它可以在1850 m至2750 m之间变化, 研究表明当雄站摩擦层的风随高度的变化与经典的Ekman螺线比较相似 (图 1)。

|

|

| 图 1. 当雄摩擦层高度及其Ekman螺线 (引自文献[3]) | |

Vogelezang和Holtslag[7]修正了以往传统的基于粗理查逊数估算边界层高度的方法, 考虑了由于边界层区域的地表摩擦以及风速切变带来的扰动, 提出了估计稳定和中性大气边界层高度的公式, 这也正是本文CCM3模式中采用的边界层高度计算公式, 计算公式如下:

|

其中:h是边界层高度, Ricr是大气边界层的临界粗理查逊数, u(h) 和v(h) 是边界层高度上的水平风分量, g/ θs是浮力参数, θv(h) 是边界层高度上的虚温, Zs是大气地表层的高度 (一般取10 m), θs是大气地表层的虚温, B是经验参数 (一般取100), u *为摩擦速度。

2 模式简介与试验方案全球气候谱模式 (CCM3) 中不仅改进了辐射输送、大气边界层参数化、湿对流以及地表能量交换的表达式, 诊断了大气边界层中的边界层高度, 而且从动力学的角度解释了粗糙度高度, 将模式与复杂的陆面模式以及海洋模式进行了耦合。模式中采用的初值条件是多年平均的气候平均态, 海洋温度随着季节而作相应的变化。模式共分18层, 分辨率为:128 ×64, 采用混合的P-σ坐标系。关于模式的详细说明可见NCAR的技术手册[8]。

模式中选用气候背景场是从9月1日积分至第二年8月31日, 获取气候模式计算结果, 作为控制试验背景场。这里对模式从5月积分到8月得到的边界层高度作为控制试验的结果进行分析, 发现模式计算的边界层高度 (图 2a, 以5月份为代表) 在高原和平原上差别不太大, 而且模式中计算得到的高原边界层高度明显低于文献[3]中实际观测得到的高原边界层高度。

|

|

| 图 2. (a) 控制试验中边界层高度的分布; (b) 敏感试验中边界层高度的分布 (以5月为代表, 长方形表示青藏高原的范围, 单位:m) | |

敏感试验的具体试验方案就是将青藏高原 (26°~40°N, 76°~104°E, 海拔高度≥3000 m) 部分区域内的边界层高度从5月份开始增加1.5倍进行5月份到8月份的积分。图 2b则给出了敏感试验5月份边界层高度的分布情况, 可以看到高原地区边界层高度有所增加, 更加接近观测试验的结果。类似地, 6、7、8月份的边界层高度也有相应的增加 (图略)。敏感试验的目的在于当模式中考虑高原边界层不同于平原的特征时, 模式计算结果会产生何类动力效应差异。下面的分析主要以流场、垂直运动、云量、降水量为研究对象, 讨论夏季 (即指6、7、8三个月的平均场) 的环流特征。

3 模拟结果分析 3.1 控制试验将气候的多年平均态作为初始条件, 得到夏季 (6~8月平均场) 控制试验的结果 (图略) 表明:夏季青藏高原和长江流域上空均为强大青藏高压所占据, 黄河流域处在平直的西风气流之中; 低层来自青藏高原西北侧的偏北气流与高原南侧孟加拉湾的偏南气流正好在高原沿30°N的地区及黄河流域交汇, 形成很强的南北气流辐合带, 长江流域则在东南气流的控制之中。对于云量而言, 夏季主要分布于高原以及黄河流域, 而长江流域为相对少云区。相应地, 夏季青藏高原主体到黄河流域一线具有很强的降水中心, 而长江流域的降水相对偏弱。如果将控制试验的降水场同多年平均的降水场作比较, 可以发现模拟的降水强度在高原的东南部、黄河流域普遍高于多年的气候平均值, 长江中下游的降水量则小于气候平均值。因此, 可以看出全球气候模式在预报降水方面还存在着一定的缺陷。

3.2 敏感试验采用上文中的试验方案进行敏感性试验, 重点分析讨论夏季流场、垂直速度、云量及降水量敏感试验减去控制试验的偏差分布。

3.2.1 流场分析在夏季高空流场敏感试验与控制试验的偏差图 (图 3a) 上, 高原的南部边缘地区及黄河流域各维持着一个气旋性环流, 长江流域处在这两个环流的西南气流和西北气流汇合的偏西气流中; 在低层的偏差图 (图 3b) 上, 高原的主体为一中心在33°N、97°E附近的反气旋控制, 黄河流域处于强大的偏北气流中, 长江下游地区形成了一个深厚的气旋性环流, 长江流域及江南地区处在东北气流与西南气流的交汇区。由此可见:高原边界层高度的深厚与否直接影响到高低层的环流特征, 高层的偏差场上, 反气旋性环流在长江流域及其江南地区增强, 气旋性环流在青藏高原及黄河流域高层增强; 低层的偏差场上, 长江流域及其中国江南地区气旋性环流增强, 并处于显著的低槽带之中, 青藏高原及黄河流域的反气旋性环流增强。由此可见:夏季区域性环流形势有利于长江流域及其江南地区具有低层气流的辐合, 高层气流的辐散, 青藏高原及黄河流域低层气流的辐散, 高层气流的辐合的动力学特征。

|

|

| 图 3. 夏季流场敏感试验与控制试验的偏差分布 (a)200 hPa; (b)700 hPa | |

3.2.2 垂直运动特征

在夏季敏感试验与控制试验的垂直速度偏差场上, 高层 (图 4a) 青藏高原的南部及东南部都有弱的上升运动, 长江流域及其江南地区特别是长江的上中游地区存在着上升运动, 黄河流域为下沉运动区; 500 hPa高度场 (图 4b) 上, 青藏高原的南部和东南部以及长江流域的垂直上升运动非常强盛, 高值中心为-0.03 hPa/s, 黄河流域有中心值达到0.04hPa/s的下沉运动。由此可见:青藏高原上TIPEX试验资料分析的深厚的边界层高度有利于高原东南部及长江流域垂直上升运动的强烈发展, 并且垂直运动的垂直结构十分深厚, 低层 (700 hPa, 图略) 到高层 (200 hPa) 整层表现为明显的上升运动区, 黄河流域及河套地区则为深厚的下沉运动区。

|

|

| 图 4. 夏季敏感试验与控制试验的垂直速度偏差分布 (单位:hPa/ s) (a)200hPa; (b)500 hPa | |

垂直速度的剖面分布特征体现了垂直上升或下沉运动的范围和层次。从沿30°N的纬向剖面图 (图 5a) 来看, 垂直速度的分布基本以上升运动为主, 上升区从高原上一直延伸到120°E附近, 其中最强的上升运动中心位于105°E、500 hPa左右, 中心值可以达到-0.03 hPa/s; 下沉区主要位于77°~100°E、600 hPa以下以及同经度带200 hPa以上的区域, 另外在850 hPa、110°E处也存在一个小的下沉运动区域; 在沿90°E的经向剖面图 (图 5b) 上, 21°~33°N的纬度带内, 600~200 hPa之间表现为上升运动区, 600 hPa以下及200 hPa以上基本为下沉运动区, 33°~45°N的范围内整层基本为下沉区, 中心值可达0.015 hPa/s, 45°N以北的高低层则均为上升运动区。

|

|

| 图 5. 夏季敏感试验与控制试验的垂直速度剖面偏差分布 (单位:hPa/ s) (a) 沿30°N; (b) 沿90°E | |

3.2.3 云量和降水场分析

青藏高原的边界层高度影响了大气环流及垂直运动的分布, 因而势必会造成云量和降水分布的变化。在夏季敏感试验与控制试验的偏差场 (图 6) 上, 黄河流域的云量有所减少, 但是不大明显, 高原的东南部、长江流域、江南地区的云量则有显著的增加。

|

|

| 图 6. 夏季云量敏感试验与控制试验的偏差分布 (单位:100 %) | |

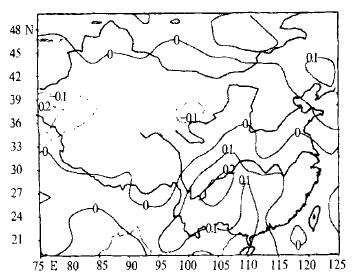

在夏季的降水偏差分布图 (图 7) 上可以看到高原东南部、长江流域及其江南地区的降水量有显著增加, 增加的量值可达到100 mm, 黄河流域及河套地区的降水量具有同等程度的减少。

|

|

| 图 7. 夏季降水量敏感试验与控制试验的偏差分布 (单位:mm) | |

4 结论和讨论

本文从青藏高原上的实际边界层高度高于平原地区的边界层高度的角度出发, 研究了青藏高原的边界层高度对夏季长江流域环流和降水的动力学效应。结果表明:青藏高原边界层高度的增高会造成高原地区与长江流域高层气流辐散, 低层气流辐合, 垂直上升运动加强, 高原东南部及长江流域及其江南地区的夏季降水增多, 黄河和河套流域的降水减少。这一方面是由于高原边界层高度的升高以及夏季高原本身的热力作用, 促使高原对流系统的强烈发展, 导致很强的垂直上升运动, 影响高原上空的大气环流, 从而影响到高原的下游地区即长江流域的天气。另一方面, 夏季青藏高原上少数对流系统能够随着西风带东移, 与长江流域的对流系统进行合并加强, 使得长江流域的云量和降水均有明显的增加。但是, 青藏高原的地形复杂, 各个地区的边界层高度都可能会存在着差异。本文的研究是基于处在高原中部的当雄站的TIPEX试验资料, 综合分析得出的边界层高度作为进行高原边界层高度动力学效应数值模拟的基础, 用该站的边界层高度代表高原其它地区的情况, 存在着一定的不足, 这将有待于在具有更加完备的资料以后进行详细的研究。

| [1] | 苗曼倩, 季劲钧. 不同地表面曳力系数的研究.第二次青藏高原大气科学试验理论研究进展 (一). 北京: 气象出版社, 1999: 9-14. |

| [2] | 程麟生, 邱崇践, 郭智昌. 利用HEIFE资料优化大气边界层模式参数的数值试验.第二次青藏高原大气科学试验理论研究进展 (一). 北京: 气象出版社, 1999: 81-87. |

| [3] | 徐祥德, 周明煜, 卞林根, 等. 青藏高原地、气过程动力、热力结构综合物理图像. 中国科学, 2001, 31, (5): 428–440. |

| [4] | Holtslag A A M, Nieuwstadt F T M, Scaling the atmospheric boundary layer. Boundary-Layer Meteorology, 1986, 36: 201–209. DOI:10.1007/BF00117468 |

| [5] | 叶笃正, 高由禧, 等. 青藏高原气象学. 北京: 科学出版社, 1979. |

| [6] | 近藤纯正[日]. 大气边界层的科学. 北京: 中国科学技术出版社, 1986: 245-269. |

| [7] | Vogelezang D H P, Holtslag A A, Evaluation and model impacts of alternative boundary-layer height formulations. Boundary-Layer Meteorology, 1996, 81: 245–269. DOI:10.1007/BF02430331 |

| [8] | Jeffrey T Kiehl, James J Hack, Gordon B Bonan, et al.Description of the NCAR Community Climate Model (CCM3), Climate and Global Dynamics Division.National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, 1996. |

2002, 13 (2): 163-169

2002, 13 (2): 163-169