2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

由于地面增温在大气边界层中可引起具有一定尺度的对流活动, 这种对流活动是一种有组织的大涡旋, 它可有效地把地面的热量、水汽和污染物等输送到大气。对流活动具有较强的垂直运动, 它可部分穿透边界层顶部的覆盖逆温层, 由于逆温层负浮力的影响, 致使上升运动减弱, 其下沉补偿气流又返回逆温层内。这一过程可激发出覆盖逆温层内的波动现象, 形成夹卷层, 并使混合层高度不断抬升。边界层对流还有助于云系的形成和发展。过去几十年来不少学者在平原地区和海面上对对流涡旋进行过许多观测、理论和模式研究。对流涡旋不仅在观测中被发现[1~5], 在实验室和模式中也能再现[6, 7]。因此在模式中不考虑大涡旋的贡献其物理机制将会有缺陷[8]。

过去不少研究结果表明[9], 青藏高原是大气的强大热源。但对高原边界层内的对流活动很少了解, 尤其缺少观测研究, 在这方面几乎是空白。本文利用1998年第2次青藏高原野外试验中的多普勒声雷达探测、低空探测观测以及卫星观测资料对高原大气边界层内的对流现象进行分析研究。

1 观测场地、仪器和天气背景 1.1 观测场地当雄地处西藏中部, 为东北—西南走向的河谷地带, 观测基地选择在当雄镇以西约5km处的牧场上, 位于河谷中央, 地理位置为30°02′N, 91°06′E, 海拔高度4200 m。河谷宽约20 km, 地势较平坦, 土壤为沙石结构, 植被多为低矮杂草等植物。在观测场南面有一片冬季草场, 植被较厚。观测场占地600 m2, 用铁丝网围成一个长30 m宽20 m的矩形, 以防止牛羊进入损坏仪器设备。根据当地气象资料分析, 6~8月份盛行西南或东北风。因此, 观测场内仪器布局取垂直于盛行风方向, 以减少仪器之间的相互影响。

1.2 观测仪器边界层结构观测使用的设备是“数字多普勒声雷达”, 它能够获得边界层大气中风、温分布的微结构, 是研究边界层物理过程的重要手段之一。它由天线、馈电电缆、发射和接收机、DSP处理器、微计算机组成。测量要素有风速、风向、温度层结。主要技术指标为:

探测高度:30~600 m

高度分辨率:10~60 m

测量范围:水平风速:0~25 m/s; 垂直风速:±5 m/s; 风向:0~360°

测量精度:水平风速:0.3 m/s (0~6 m/s), 5 %(>6 m/s); 垂直风速:0.05 m/s (-1~+1 m/s), 5 %(<-1 m/s或>1 m/s); 风向:±3°

声雷达采样速度为每15 s 1次, 每10 min在电脑上给出一组风速平均值显示结果, 所有瞬时和平均值都记录在电脑硬盘中。从1998年5月20日~7月1日, 共进行了42天的观测。获取了一批当雄大气边界层结构的观测资料。观测期间由于供电、仪器故障和天气等原因, 数据记录有断缺。

1.3 实验期间的天气状况青藏高原一般在5月下旬或6月下旬进入多雨季节 (湿季)。1998年观测期间当雄的湿季从6月22日开始。在此之前虽然也有零星降水, 但天气多为晴空状况, 云状以积云为主, 白天边界层为典型的对流边界层。进入湿季后天气以多云和阴天为主, 多有降水, 但也夹杂有晴空对流天气。无论干季还是湿季, 晴空对流时的天气过程表现大致相同:上午多晴朗无云, 风速很小, 中午天空开始出现对流云团 (积云), 并逐渐发展至遮蔽天空, 夜间又逐渐消散, 下午多出现大风天气。因此, 本文主要以1998年5月20日和6月24日两个个例分析来讨论高原上的对流现象。

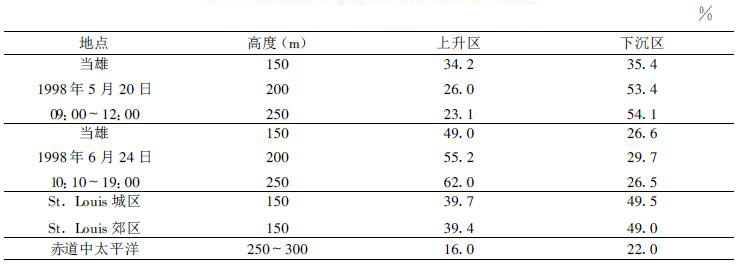

2 高原上的对流现象 2.1 高原对流云系在西藏高原白天经常可以观测到晴天积云, 从卫星云图可以看到这类积云的发展过程。图 1为卫星云图观测的积云发展和东移过程实例。此图显示1998年6月24日02 :00 UTC在高原上已有积云单体形成, 其尺度较小, 象所谓“米粒” (图 1a), 从05 :00 UTC的云图 (图 1b) 可看到积云单体 (米粒) 已逐渐发展, 并组织成积云群体, 到09 :00积云已发展成熟 (图 1c), 之后可形成天气尺度的云系 (图 1d), 并在适当条件下东移出西藏高原。这种类似“爆米花”的积云单体的发展过程是高原大气加热过程的一个重要现象。连续观测云图动画过程还可发现, 高原上积云单体群生成后的发展过程整体作反气旋式旋转, 当积云群体经过发展组织, 形成适当规模的云系, 在旋转过程中在一定条件下从高原东侧移出, 有些在高原下游可发展成天气系统, 甚至形成暴雨降水。这类云系的发展过程在高原上经常可观测到。高原上的对流云系的形态和发展过程不同于中纬度海面上发展的对流云系。海上对流云形成发展到一定高度受到抑制, 如Lenschow等[10]在美国加州西部海域上观测到的对流云系, 其云顶高度在边界层顶部, 而形成层积云类的云系。

|

|

| 图 1. 高原中尺度积云对流发展与东移的4个过程 (a) 初始形成; (b) 发展与组织; (c) 成熟阶段; (d) 东移下高原 (时间分别为1998年6月24日02 :00、05 :00、09 :00和11 :00 UTC) | |

2.2 高原边界层的对流活动

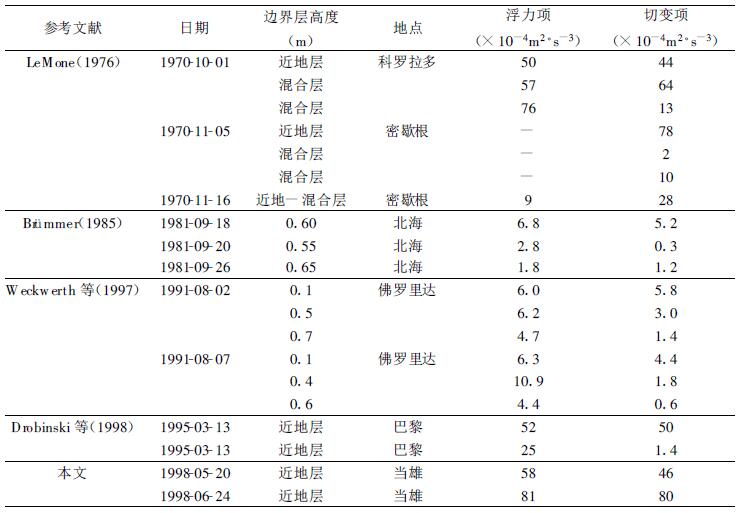

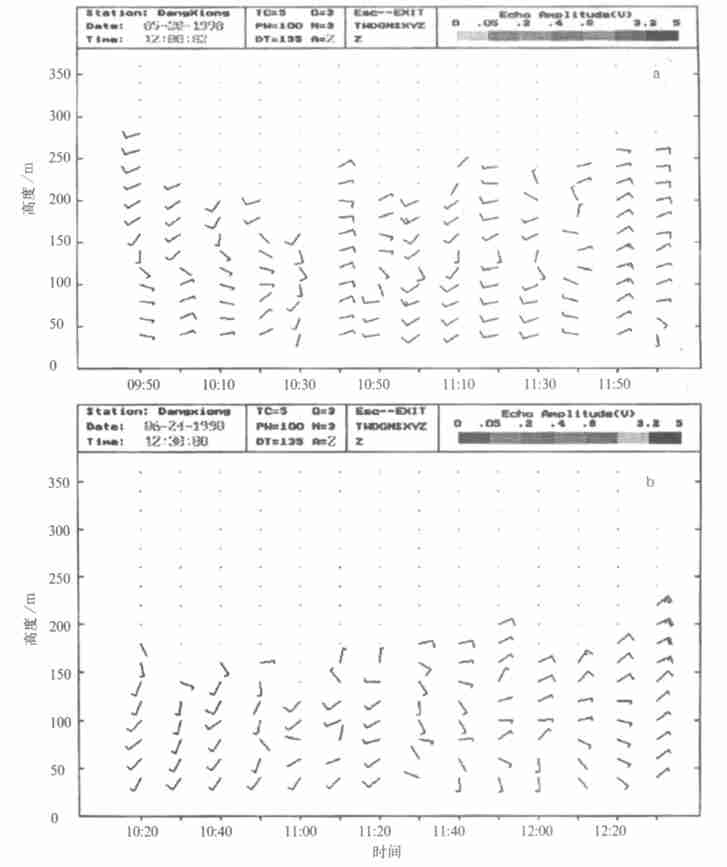

多普勒声雷达可连续探测垂直速度随高度的分布, 每15 s给出一次垂直速度随高度分布数据。我们对探测结果进行了12 min的滑动平均处理。图 2给出了当雄站1998年5月20日和6月24日白天声雷达探测的垂直速度高度-时间剖面。从图 2a可以看出, 在5月20日清晨09 :00(北京时, 下同) 以前没有明显的上升或下沉运动, 10 :00到11 :00之间有一明显的上升区, 在上升运动的两侧为下沉运动区, 它们是上升气流的补偿气流。上升运动区的范围较窄, 下沉运动区的范围较宽, 上升区和下沉区的最大垂直速度都可以达到1 m/s左右。上升运动及其两侧的下沉运动形成了边界层内的局地小环流。12 :00以后又出现另一上升运动区, 而且上升的垂直速度更强, 在1.2 m/s以上。这说明在高原边界层内对流活动非常强烈。图 2b显示1998年6月24日白天的对流活动现象。从此图也可以看出上升运动和下沉运动交替出现的对流活动, 但有时上升运动区范围较大, 其上部还可以包含两个上升运动中心。最大的上升垂直速度可达1.4 m/s, 最大下沉速度为1.0 m/s左右。从图 2b还可看出, 在观测的时段内, 上升运动和下沉运动不断地交替出现。如果对流活动在发展过程按一定速度移过声雷达探测站, 那么可以认为对流活动是成群出现的。

|

|

| 图 2. 当雄站声雷达探测的垂直速度高度-时间剖面 (单位:m·s-1) (a)1998年5月20日; (b)1998年6月24日 | |

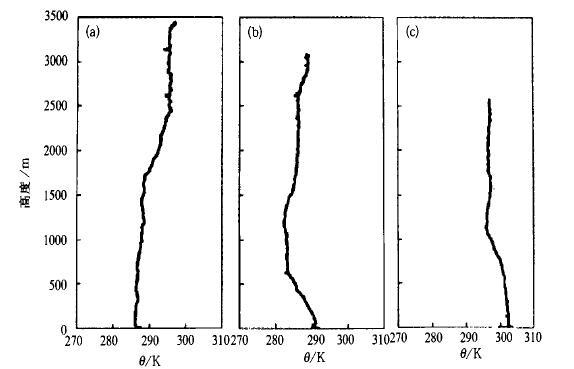

多普勒声雷达探测显示, 在对流运动发展的时段后向散射回波较强, 具有明显的混合特征。图 3(a)和图 3(b)显示了1998年5月20日和6月24日对流发展时段水平风速随高度的分布。5月20日的水平风速较小, 在日出以前在150 m高度上有明显的风向切变, 150 m以上为西南风, 150 m以下为偏东风。10 :30左右在边界层出现强对流活动, 水平风速垂直分布也出现明显变化。10 :30边界层内风向变为偏南风, 10 :40又都转为偏东风, 11 :00以后风向又调整为偏西风。在接近12 :00随着又一次强对流出现, 边界层内水平风向变为偏东风, 这和出现强垂直运动的时间段是一致的。6月24日1 1 :00以前200 m以下以偏南风为主。11 :30至12 :30 200 m以下出现明显的上升运动, 相应地水平风速也发生变化, 从偏南风逐步调整为偏东风。上述两例都显示边界层内水平风速辐合区与强垂直风速上升区相吻合, 表明强对流活动与边界层内局地环流的变化密切相关。图 4为当雄站低空探空的位温垂直分布图。由图 4a可见, 6月24日10 :00在1750 m以下位温随高度变化不大, 混合层发展已很高, 这和声雷达探测的后向散射特征是一致的。1750~2400 m左右为一强逆温层, 逆温层以上位温随高度基本不变。从13 :00的位温廓线 (见图 4b) 可以看到, 近地面层温度明显升高, 600 m以下形成很强的超绝热温度梯度。600~1200 m位温基本不变, 1250 m以上为逆温层, 维持到2000 m左右。19 :00近地面的温度略有升高 (见图 4c), 1100 m都为不稳定层结, 1100 m以上层次的温度明显低于13 :00的温度, 1100~1600 m仍可见一很弱的逆温层。

|

|

| 图 3. 声雷达探测的水平风速随高度分布 (a)1998年5月20日; (b)1998年6月24日 | |

|

|

| 图 4. 1998年6月24日当雄站位温随高度分布 (a)10 :00;(b)13 :00;(c)19 :00 | |

比较图 4a和图 4b可以发现, 6月24日13 :00近地面层气温与10 :00相比明显升高, 增高了约4 K, 但500 m以上的气温却明显下降。10 :00地面温度通量为0.129 K·m·s-1, 13:00为0.235 K·m·s-1, 在1500 m高度附近存在覆盖逆温层。湍流热通量的垂直散度应该使边界层增温。这说明在边界层内存在较强的冷平流。这样有利于在边界层下部形成较强的不稳定层。13 :00的位温廓线显示600 m以下存在很强的超绝热梯度。13 :00以后随着地面的加热和边界层顶部与覆盖逆温层的夹卷作用, 边界层气温有所增高, 但到19 :00在边界层下部还存在超绝热温度梯度层, 其强度比13 :00有所降低, 超绝热温度梯度层的存在有利于边界层对流运动的发展和维持。

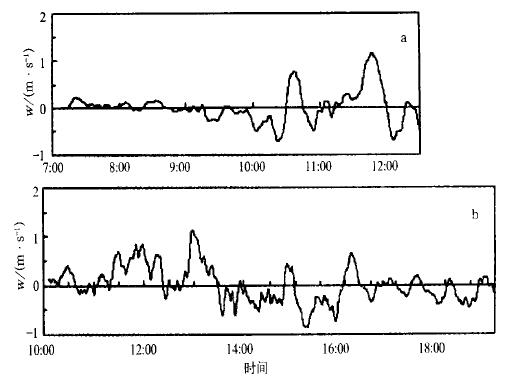

3 高原边界层对流运动垂直速度的统计特征 3.1 对流运动垂直速度的时间序列和谱分布为了从整体上分析高原边界层对流活动的强度和周期特征, 我们对1998年5月20日和6月24日声雷达探测的边界层内100~200 m空气柱平均垂直速度进行12 min平滑, 以滤去小尺度湍流活动的影响, 结果见图 5(a)和图 5(b)。可以看到, 在白天混合层期间内, 经平滑后的对流活动峰值仍能维持在1 m/s的强度。而在平原地区, 周明煜等 (1987)[11]曾在北京用声雷达观测到中午的瞬时垂直对流仅为0.6~0.8 m/s。Drobinski等[4]应用声雷达在法国巴黎地区测得的白天垂直速度远小于1 m/s。而高原地区的对流活动显然要强烈和持久得多。

|

|

| 图 5. 声雷达探测的边界层100~200 m垂直运动变化 (a)1998年5月20日; (b)1998年6月24日 | |

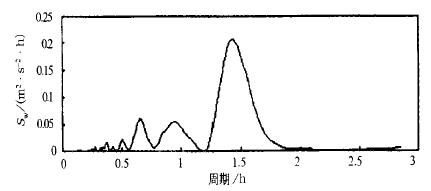

图 5还显示, 强对流活动存在时间尺度为1个多小时的周期性。对图 5(b)的连续8个多小时的垂直速度进行谱分析 (图 6) 显示, 在低频段存在明显的峰值, 其时间尺度约为1.4 h, 它对应于对流活动的时间周期。虽然我们进行谱分析的样本尺度仅为峰值尺度的6倍, 分析结果会受到低频噪音的影响, 但对于白天的边界层对流活动而言, 这一结果仍有重要的物理意义。进一步说明这种对流活动是有组织的, 它们应该与边界层内的大尺度涡旋活动有关。Drobinski等[4]在法国巴黎地区进行边界层大涡旋观测时用谱分析方法也得到过类似的结果 (其谱峰为1.3 h), 并经一系列观测手段确认其为对应于时间周期为1.3 h的边界层旋涡运动。

|

|

| 图 6. 1998年6月24日当雄站垂直速度谱密度分布 | |

3.2 对流运动垂直速度的频率分布

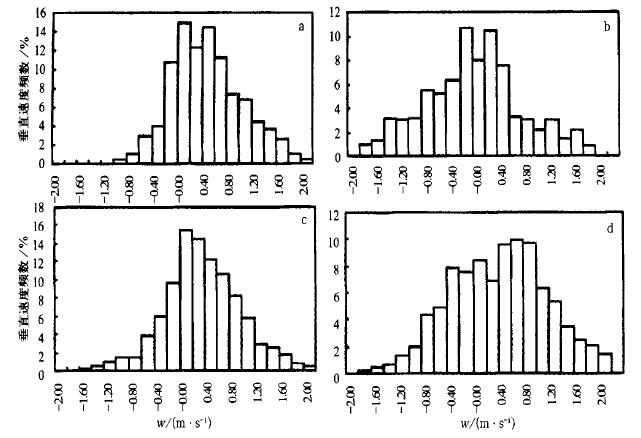

图 7a~d分别为1998年5月20日白天 (09 :00~12 :00) 和1998年6月24日白天 (10 :00~19 :00)100 m和200 m的垂直速度样本频率分布。由图中可见, 5月20日100 m高度表现为正偏态分布, 而200 m则表现为负偏态分布, 说明对流上升区从100 m到200 m逐渐变窄了。而6月24日两个高度都表现为正偏态分布, 表明这天整层上升气流出现的频率均大于下沉气流的出现频率。

|

|

| 图 7. 1998年5月20日100 m, 200 m (a, b) 和6月24日100 m, 200 m (c, d) 高度上当雄站声雷达探测垂直速度的频数分布 | |

为了定量地研讨对流运动中上升和下沉区的分布情况, 我们对声雷达探测的垂直速度时间序列进行条件样本分析。国外过去不少研究人员在飞机探测资料基础上应用条件样本分析技术研究对流运动的尺度和分布频率等, 但不同的研究者对条件样本分析中阈值的选择是不同的。Greenhut and Khalsa[12]在垂直速度时间序列的条件样本分析中在上升或下沉运动区中采用

|

|

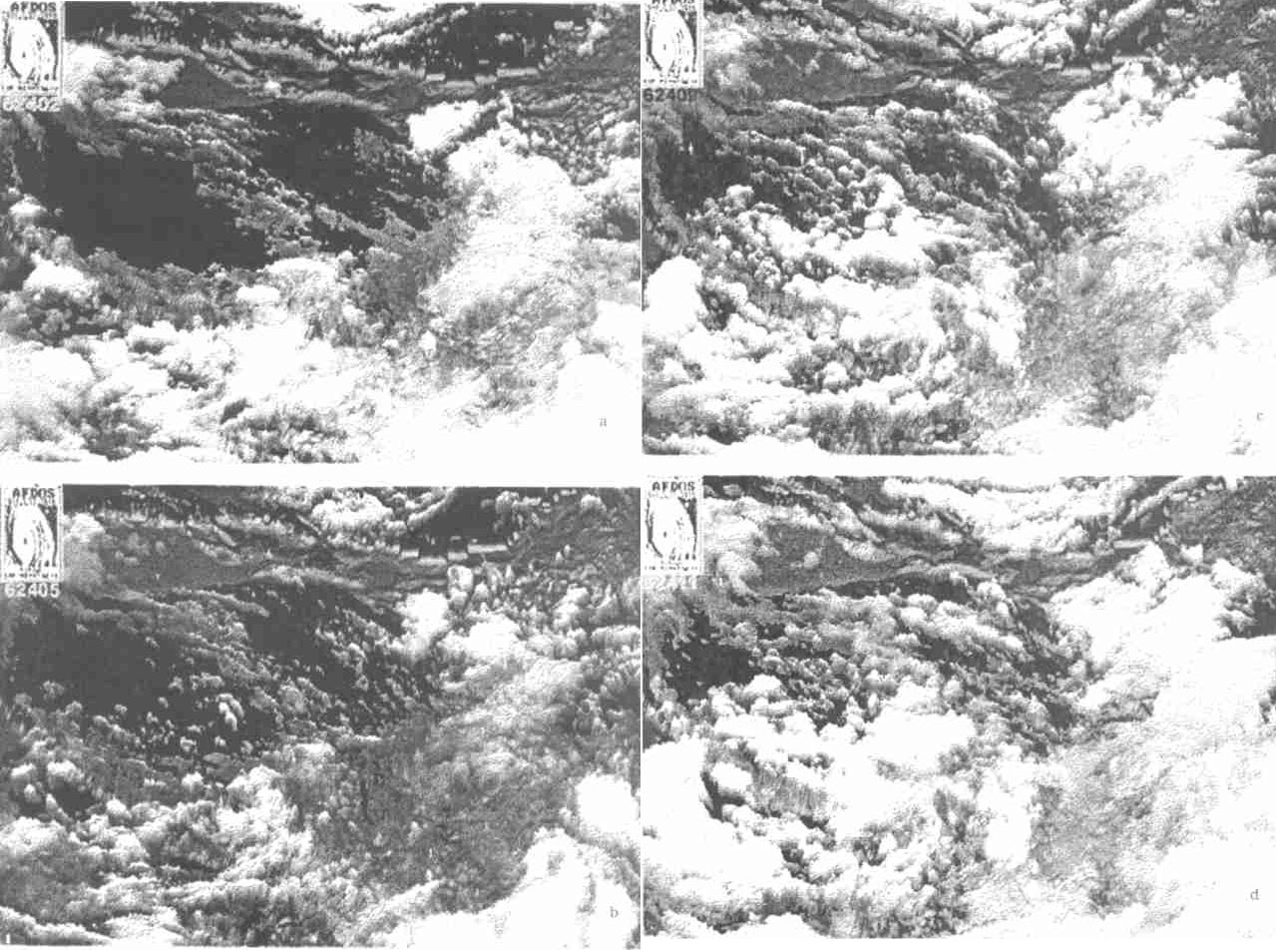

表 1 对流运动上升区和下沉区所占的百分数 |

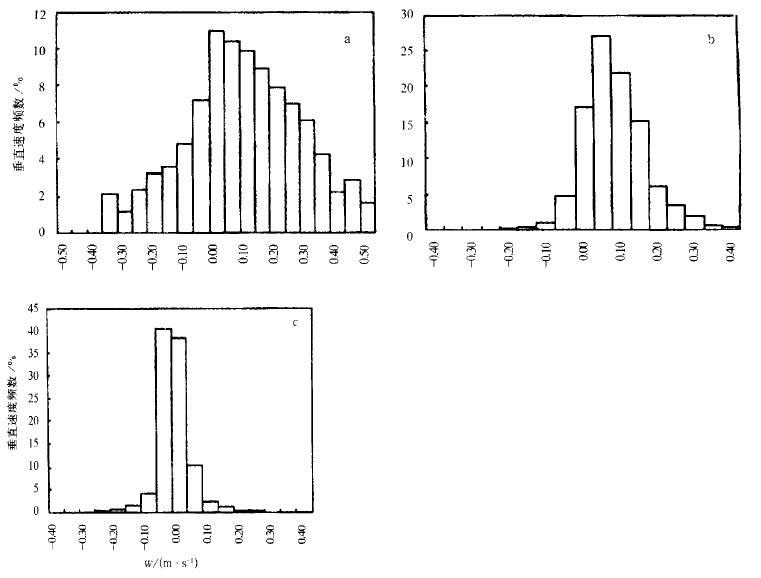

对于近地层湍流观测的垂直速度我们也进行了统计分析, 以对影响边界层上升区和下沉区分布的因素进行讨论。图 8(a~c)分别是1998年6月24日白天、6月24日夜间和6月13日夜间4 m高度上超声风速仪观测的湍流垂直速度样本分布情况。图 8a显示6月24日白天在与声雷达相同的观测时段内4 m高度的垂直速度也是正偏态分布, 与声雷达观测结果一致。在夜间, 6月24日垂直速度样本频数分布为偏正态分布, 而6月13日为负偏态分布。结合背景风场资料可以发现, 1998年6月24日白天和夜间的主导风向均为西南气流, 而6月13日夜间的主导风向为东北气流。考虑到当雄观测场地附近的地形为北高南低, 因而可以认为地形作用是造成垂直速度的分布形态差异的重要原因。高原的地形非常复杂, 这种复杂地形在一定的背景风场条件下形成上升气流, 可以成为对流活动的助推剂。

|

|

| 图 8. 1998年6月24日白天 (a)、夜间 (b) 和6月13日夜间 (c) 当雄站4 m高度上湍流垂直速度样本频数分布 | |

4 对流运动维持的能量来源

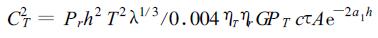

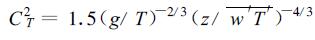

根据声雷达的原理, 由声雷达的回波强度可以得到温度结构函数CT2, 而由CT2又可以计算地面感热通量。由声雷达方程得到的温度结构函数CT2为[16]

|

(1) |

式中Pr是接收电功率, PT是发射电功率, ηT和ηr分别是发射时电-声和接收时声-电的转换效率, c是声速, τ是发射脉冲宽度, A是天线接收面积, α1是声衰减系数, h是散射体到天线口的距离, G是天线指向性补偿因子。当上述有关参数确定后, 就可从声雷达回波强度获得TC2。

应用相似性理论, 对于不稳定层结, 边界层的地面湍流热通量与GT2之间具有一定的关系[17]

|

(2) |

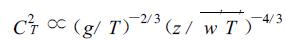

我们在当雄的湍流实测结果为

|

(3) |

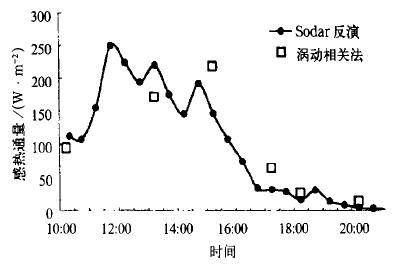

我们用1998年6月24日的声雷达回波计算了地面感热通量, 并与地面湍流直接测量结果进行了比较。声雷达结果取40~250 m结果的平均值。图 9为比较结果。可以看到, 两者的结果是较为接近的。因此, 在一定条件下, 用声雷达直接测量感热通量是一种值得我们进一步考虑的方法。

|

|

| 图 9. 1998年6月24日当雄站声雷达和湍流测量的热通量比较 | |

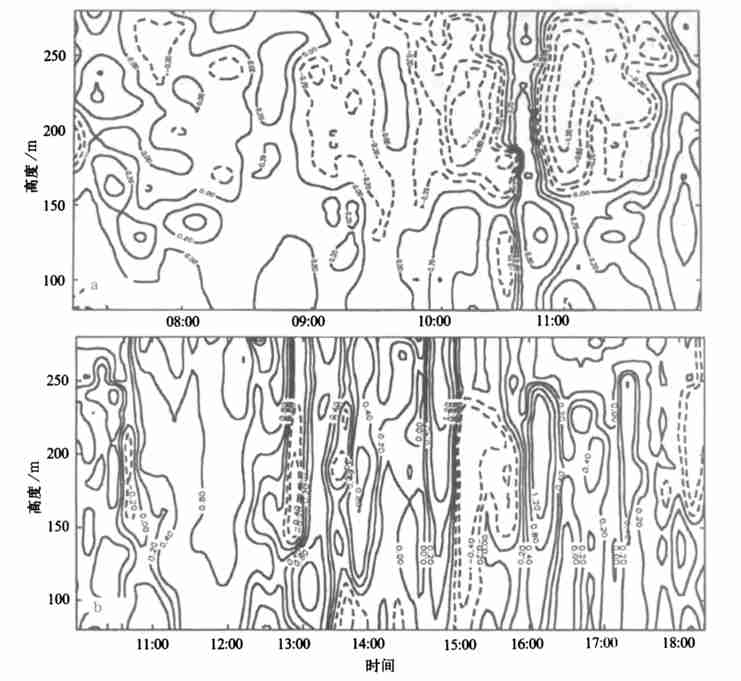

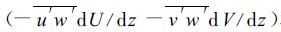

以上我们已经指出, 高原边界层内这种有组织的对流运动与边界层内的大涡旋有关。在此我们进一步讨论这种涡旋运动的能量来源。由湍流动能方程可以知道, 维持涡旋发展的能量主要来自于切变项

|

|

表 2 不同时间、地点浮力项和切变项结果的比较 |

5 结论

高原上的观测表明, 高原上空经常出现对流云系, 在高原中部边界层内出现了强烈的对流活动。对流活动中心的垂直速度可超过1 m/s。强对流活动存在尺度为1个多小时的周期性。

通过前面对高原边界层对流活动的一系列分析, 我们基本上可以揭示高原边界层强对流得以发展和维持的物理机制。首先是高原地区强烈的辐射作用给地表以充足的热量, 从而使得边界层底部维持有充足的热源, 边界层底部的充分加热使得边界层对流有了产生和发展的热力基础。其次, 高原地区复杂的地形地貌使得高原边界层内的风场常年具有较强的不均匀性, 不同层次之间常有切变存在。强切变的存在加强了对流混合, 为对流发展提供了强大的动力基础。而下垫面不均一性造成的加热不均匀还使边界层具有斜压性, 冷平流活动可以加剧混合层的不稳定性, 有利于对流的发展。此外, 特定的背景风场在地形的作用下产生上升气流, 也对对流发展有利。可见, 高原地区强对流活动的产生和维持, 是与其特有的许多有利条件密不可分的。在这些条件的作用下, 边界层内可以产生一系列有组织的强对流大涡旋活动, 这些大涡旋形成的热泡在向上发展的过程中有的能够发生合并, 直径变得更大, 对流活动也更为猛烈, 达到凝结高度以上可形成对流云。成云过程凝结潜热释放更有利于对流运动进一步发展, 使对流云逐步发展成对流云团, 从而产生卫星云图中显示的云团的发展过程。

| [1] | Grant D R, Some aspects of convection as measured from aircraft. Quart.J.Roy.Meteor.Soc, 1965, 91: 268–281. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [2] | Hall F F, Edinger J C Jr, Neff W D, Convective plumes in the planetary boundary layer investigated with an acoustic sounder. J.Appl.Meteor, 1975, 14: 513–523. DOI:10.1175/1520-0450(1975)014<0513:CPITPB>2.0.CO;2 |

| [3] | Greenhut G K, Khalsa S J S, Updraft and downdraft events in the atmospheric boundary layer over the equatorial Pacific Ocean. J.Atmos.Sci, 1982, 39: 1803–1818. DOI:10.1175/1520-0469(1982)039<1803:UADEIT>2.0.CO;2 |

| [4] | Drobinski P, Brown R, Flamant P H, et al. Evidence of organized large eddies by ground-based Doppler lidar, sonic anemometer and sodar. Boundary-Layer Meteor, 1998, 88: 343–361. DOI:10.1023/A:1001167212584 |

| [5] | Kalogiros J A, Helmis C G, Asimakopoulos D N, et al. Estimation of ABL parameters using the vertical velocity measurements of an acoustic sounder. Boundary-Layer Meteor, 1999, 91: 413–449. DOI:10.1023/A:1001898022176 |

| [6] | Deardorf J W, Willis G E, Further results from a laboratory model of the convective planetary boundary layer. Boundary-Layer Meteor, 1985, 32: 205–236. DOI:10.1007/BF00121880 |

| [7] | Foster R C.An analytical model for planetary boundary layer roll vortices:[Ph.D.Thesis].Seattle:Dept.Atmos.Sci., University of Washington, 1996. |

| [8] | Foster R C, Brown R A, An large-scale PBL modeling :Surface wind and latent heat flux comparisons. Global Atmos.Ocean Syst, 1994, 2: 199–219. |

| [9] | 章基嘉, 朱抱真, 朱福康, 等. 青藏高原气象学进展. 北京: 科学出版社, 1988: 14-89. |

| [10] | Lenschow D H, Patel V, Isbell A.Measurement of fine scale structure at the top of marine stratocumulus.Preprint Volume, 8th Symposium on Turbulence and Diffusion, 25-29 April 1988.Boston:American Meteor.Soc. |

| [11] | 周明煜, 吕乃平. 大气对流边界层热力湍流过程的研究. 气象学报, 1987, 45, (4): 451–458. |

| [12] | Greenhut G K, Khalsa S J S, Convective elements in the marine atmospheric boundary layer. J.Climate and Applied Meteorology, 1987, 26: 813–822. DOI:10.1175/1520-0450(1987)026<0813:CEITMA>2.0.CO;2 |

| [13] | Gogowithch J M, Characteristics of vertical turbulent velocities in the urban convective boundary layer. Boundary-Layer Meteor, 1986, 35: 387–407. DOI:10.1007/BF00118566 |

| [14] | Taconet O, Weill A, Convective plumes in the atmospheric boundary layer as observed with an acoustic Doppler Sodar. Boundary-Layer Meteor, 1983, 25: 143–158. DOI:10.1007/BF00123971 |

| [15] | Taconet O, Weill A, Vertical velocity field in the convective boundary layer as observed with an acoustic Doppler Sodar. Boundary-Layer Meteor, 1982, 23: 133–151. DOI:10.1007/BF00123292 |

| [16] | 周明煜, 陈炎涓, 吕乃平, 等. 声雷达探测与直接测量温度结构系数的对比研究. 地球物理学报, 1982, 25: 492–499. |

| [17] | Wyndaard J C, Izumi Y, Collins S A, J r, Behavior of the refractive-index-structure parameter near the ground. J.Opt.Soc.Am, 1971, 61: 1646–1650. DOI:10.1364/JOSA.61.001646 |

| [18] | LeMone M A, Modulation of turbulence energy by longitudinal rolls in an unstable planetary boundary layer. J.Atmos.Sci, 1976, 33: 1308–1320. DOI:10.1175/1520-0469(1976)033<1308:MOTEBL>2.0.CO;2 |

| [19] | Brümmer B, Structure, dynamics and energetics of boundary layer rolls from KonTur aircraft observations. Beitr.Phys.Atmos, 1985, 58: 237–254. |

| [20] | Weckwerth T M, Wilson J W, Wakimoto R M, et al. Horizontal convective rolls:Determining the environmental conditions supporting their existence and characteristics. Mon.Wea.Rev, 1997, 125: 505–526. DOI:10.1175/1520-0493(1997)125<0505:HCRDTE>2.0.CO;2 |

2002, 13 (2): 142-155

2002, 13 (2): 142-155