盛夏高温天气是上海地区的一种城市灾害性天气。20世纪90年代以来, 随着上海城市建设的迅速发展, 热岛效应作用明显增强, 它不仅加强了上海地区盛夏季节高温强度, 而且也进一步扩大了上海地区各地的高温强度的差异[1]。但是, 长期以来上海地区是以龙华气象站的单站高温观测和预报作为全市的高温代表值进行预报服务的, 现在显然不能满足需要。市府领导和社会公众都要求及时得到全市高温分布的报告和预报服务。因此, 客观气象服务的需要提出了这样的问题, 如何利用个别气象站的单站气象要素值诊断整个上海地区的高温分布。本文将介绍一种解决这个问题的方法, 以达到制作上海地区高温分布和预报的目的。

2 资料来源和计算依据1997~1998年的7~8月, 我们组织了上海地区高温加密观测试验。地面观测点共有31个, 除10个郊县气象站外, 市区有21个观测点, 包括龙华气象站、浦东新区气象站和19个加密观测点。市区观测点的设置代表了不同地理环境、市政建设和人口密度等区域特点, 平均间距为4 km。观测仪器和观测点的场地环境基本符合观测规范的条件, 以保证所有观测资料的可靠性和可比性。

2年共采集到30天处于单一副热带高压系统下的高温天气样本, 样本中的龙华气象站的日最高气温的变化幅度为33.3~39.4 ℃, 概括了95%以上的上海地区可能出现的高温值。且每1 ℃温度等级中都有一定数量的样本, 具有较好的高温代表性。

对31个观测点30天样本的最高气温资料进行自然正交函数分解 (EOF), 得到一个平均场和前3个特征向量场以及相应的特征场系数, 前3个特征场所占的方差依次为0.901、0.030、0.013。由于第一特征场对样本的方差贡献已达90%, 而第二和第三特征向量场所占的方差和仅为4.3%, 可忽略不计。因此, 上海地区高温分布的样本拟合可简化为对平均场和第一特征向量场的叠加。

|

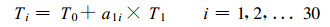

(1) |

式中Ti、T0和T1分别为样本高温分布的拟合场、平均场和第一特征向量场, 每个场由31个点组成。a1i为每个样本的第一特征向量场系数。式 (1) 是本文要介绍的利用单站气象要素值推算上海地区高温分布的方法的理论根据。

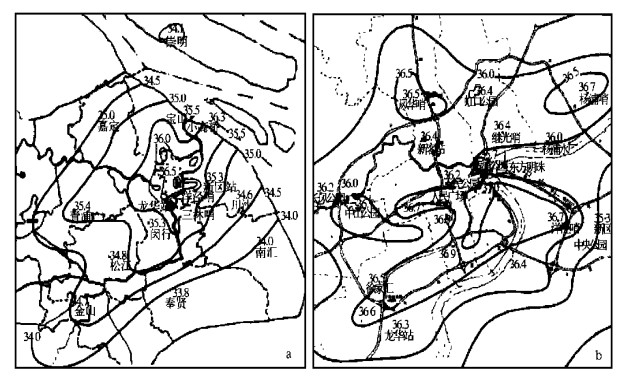

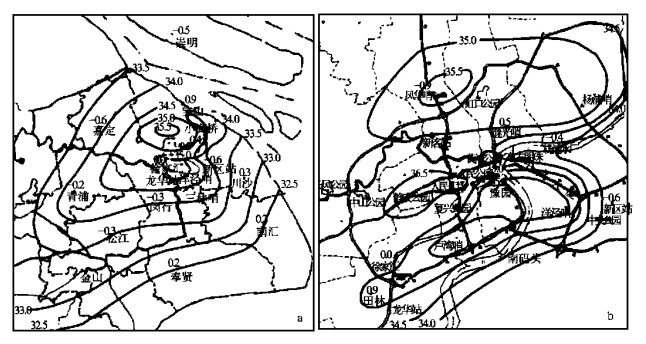

3 上海地区高温平均场的分析和更新途径图 1是30天样本合成的平均最高气温分布图, 它反映了上海地区高温分布的气候特征。图 1 (a) 中最显著的特点是一个由上海城市热岛效应造成的以35.5 ℃等温线围成的高温区, 它与上海外环交通线围成的市区范围相吻。高温强度向市中心逐渐增强。36.0 ℃的等温线围成的区域为炎热区, 恰与内环交通线内的中心市区相吻。图 1 (b) 是图 1 (a) 中市区的放大, 以清楚地显示市区高温的细致分布 (以下图 2b和图 3b类同), 可见, 市区中还有3个以36.5 ℃围成的热中心, 北边2个热中心分别位于杨浦区的杨浦哨和闸北区的风华哨地区; 南边热中心范围较大, 位于浦东洋泾中学—南市区、卢湾区和徐家汇地区。北边2个热中心对应于炼钢厂、纺织厂等大工厂密集区; 南边热中心对应全市的人口、商业、交通和高楼相对密集区。在南市区的豫园地区有一个37.0 ℃的等温线围成的热核区, 是全市高温最强处, 也是全市人口密度、住宅、商店密度最大处。市区中还有2个小于36.0 ℃的相对低温区, 东边的相对低温区位于黄浦江与苏州河交汇的黄浦公园一带, 这与宽阔水域的冷却作用有关。西边的相对低温区位于中山公园一带, 恰好对应全市绿化面积和树木最多的区域, 对高温起了缓解的作用。

|

|

| 图 1. 1997~1998年7~8月上海高温观测期最高气温合成图 (30天平均) (a) 上海地区 (b) 上海市区 | |

|

|

| 图 2. 上海高温分布EOF分解的第一特征向量场 (a) 上海地区 (b) 上海市区 (图中的数值×10-2为各点的特征值) | |

|

|

| 图 3. 利用2个气象站的资料用EOF方法诊断上海高温分布图 (1999年9月9日) (等值线是根据31个点的高温计算值 (℃) 分析的, 点上的数字 (℃) 为计算误差) | |

从图 1 (a) 可见, 若滤去城市热岛效应造成的高温区, 上海郊区的高温分布存在一个从西北指向东南的温度梯度。3个平行地带的平均最高气温:西北郊区 (宝山—嘉定—青浦一线) 为35.3 ℃, 中部郊区 (川沙—松江—金山一线) 为34.7 ℃, 东南郊区 (南汇—奉贤一线) 为33.9 ℃, 平均温度梯度约为每24 km 0.8 ℃。这是由于上海地形呈三角形半岛, 西连大陆, 东北和东南两边临水的海陆地形差异造成的。

上述分析表明, 上海地区高温平均场有城市热岛效应造成的高温区和地形造成的从西北指向东南的全市高温分布梯度叠加而成, 反映了多年时间尺度的变量。可每隔3~5年或更长时间通过加密观测和卫星遥感等方法更新一次[2]。

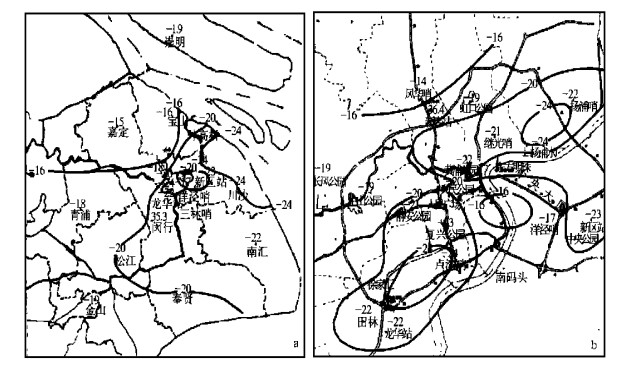

4 高温分布第一特征场的分析图 2是对高温加密观测期30天样本的EOF分解后的第一特征向量场, 特征值全为负值。全市特征值的分布有一个明显特点, 即其绝对值在东部大于西部, 北部大于南部。在市区, 其绝对值在市区东北的杨浦区和市区西南的卢湾、徐汇区有2个高值区; 在市区西北的闸北区和市区东南的豫园、洋泾中学一带有一个低值区。同时, 样本的特征向量系数的变化和龙华站的11:00 (北京时, 下同) 和14:00的平均风向有很好的相关关系。统计表明, 系数与龙华站11:00~14:00的平均风向的u分量和v分量的相关系数分别为-0.6735和0.4639。以西风型 (SW-W) 对应负系数, 南风型 (SSW-S) 和东风型 (SSE-NE) 对应正系数, 则30个样本中只有4个样本是错的, 正确率为87%。在东风型和南风型情况下, 带来海面上的冷平流, 使全市产生一个降温场叠加到高温平均场上, 全市高温强度普遍减弱。同时冷平流经过市区时, 但因热岛效应对冷平流减弱作用使市区下风方的西北地区降温幅度显著小于市区上风方的东部地区, 从而会加大上海地区西北—东南走向的高温分布梯度, 也会改变市区高温的分布状态。在西风型条件下, 带来大陆的暖平流, 出现与东风型和南风型相反的全市高温分布特征。

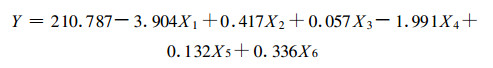

5 上海地区高温分布的计算根据上述分析, 高温平均场是多年际变化的稳定量, 而第一特征向量系数是日际变化量, 因此上海地区高温分布的推算主要取决于第一特征向量系数的计算。由于我们可实时收到龙华和宝山2个气象站的温度和风向等气象资料, 本文从中选取了6个预报因子, 用回归方法对30个样本建立第一特征向量系数的计算方程。

|

(2) |

其中, X1和X4分别为龙华站和宝山站的该日最高气温, X2和X3为龙华站11:00和14:00平均风的u分量和v分量, X5和X6为宝山站11:00和14:00平均风的u分量和v分量。经30天样本特征向量系数拟合计算, 与原始系数的复相关系数Rc=0.990, 剩余均方差Sc=1.441。然后, 根据公式 (1), 利用上式计算的特征向量系数, 试算了每天31个站的最高气温 (以下简称EOF方法)。与实测最高气温相比, 30个样本的平均复相关系数Rt=0.857, 剩余均方差St=0.472 ℃。说明该方法对上海地区的最高气温分布的拟合计算效果是理想的。

1999年夏季上海地区只出现了3天高温 (日最高气温≥35.0 ℃), 2000年6~7月出现了10天高温。我们用EOF方法计算了这13天上海地区的高温分布, 并与收集到的郊区10个气象站和市区6个气象站哨的最高气温观测值比较, 图 3显示了1999年9月9日用EOF方法计算结果。由图 3可见各站的计算误差都较小。

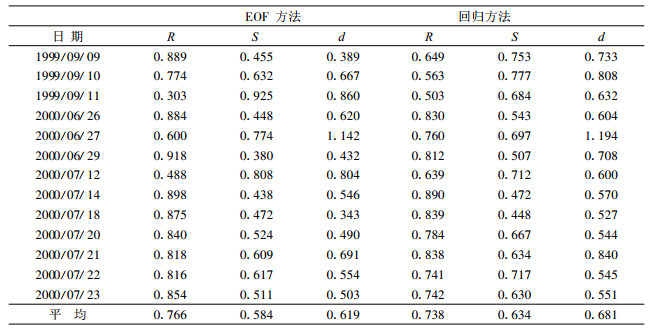

另外根据同样的30个样本和式 (2) 中龙华站和宝山站的6个因子, 用多元回归方法, 对其它的29个站点逐个建立最高气温的回归方程, 也用于这13个高温日的高温分布计算。同时还计算了计算值和观测值的相关系数 (R)、均方差 (S) 和平均绝对误差 (d)。表 1列出了这两种方法的计算和比较结果。

|

|

表 1 EOF和回归方法计算1999年和2000年夏季上海地区13天高温日的高温分布的结果 |

从计算的相关系数、均方差和平均绝对误差这3个要素值比较可见, EOF的计算效果好于回归方法。如把平均绝对误差分为4个等级, 即d < 0.5 ℃、0.50~0.59 ℃、0.60~0.69 ℃、≥0.7 ℃, 则EOF方法的各级误差天数分别为4天、3天、3天和3天; 而回归方法的各级误差天数分别为0天、5天、3天和5天, 误差小的天数明显少于EOF方法。

EOF方法的计算效果之所以好于回归方法是由于第一特征向量反映了影响高温分布最主要的因素, 它把31个站的高温资料的变化作为相互有一定联系规律的整体进行处理的, 物理意义清晰; 而回归方法是把29个站的资料作为相互独立的样本分别与宝山站和龙华站的资料建立方程的, 往往会出现拟合效果好, 预报效果差的现象。

值得注意的是其中有3天的平均误差大于0.8 ℃, 分析表明误差大的站主要集中在东南郊区。这些站的气温在偏东风的情况受海洋影响下降明显, 而在偏西风的情况受城市热岛效应的热扩散影响上升也明显, 因此变化幅度大于其它站。尽管图 2 (a) 中较大的特征值区域已反映了这一特点, 但有些情况下计算的温度变化幅度仍小于实际的温度变化幅度。相信随着样本的增加, 计算方程的质量会有所提高。

6 结论(1) 上海地区高温分布主要有气候平均高温场和EOF分解的第一特征向量叠加而成。第一特征向量的方差贡献达90%, 它刻划出风影响上海地区高温分布的主要特征。

(2) 上海地区平均高温场的分布有地形特征和城市热岛效应作用决定的, 反映了它们是多年变化的稳定变量, 可利用加密观测或卫星遥感等手段加以更新。第一特征向量系数与风向有密切关系, 可根据1~2个气象站的单站资料用回归方法计算得到。从而构成利用1~2个气象站的单站资料诊断上海地区高温分布的EOF方法。

(3) EOF方法对1999年和2000年高温日的高温分布的实际计算取得了较为理想的结果。与简单的回归方法相比, EOF方法不仅计算效果较好, 而且物理意义清晰。

(4) 值得注意的是该方法的计算效果仍受样本的限制, 它只适用于上海盛夏季节单一副热带高压控制下的日最高气温在34.0 ℃以上的高温天气。对于切变线或冷锋位于或已过上海地区, 造成降水或气温分布存在明显差异的情况, 以及日最高气温低于34.0 ℃的凉爽日子, 该方法是不适合的。目前, 东南郊区的高温分布计算误差有时会较大, 随着样本的积累, 该方法的计算效果可望有所提高。

| [1] | 丁金才, 周国良, 周红妹. 上海城市高温灾害和气候成因的初步研究. 大气科学研究与应用, 1998, (14): 138–144. |

| [2] | 周红妹, 丁金才. 气象卫星在上海市热场分布动态监测中的应用研究. 大气科学研究与应用, 1998, (14): 150–155. |

2001, 12 (4): 494-500

2001, 12 (4): 494-500