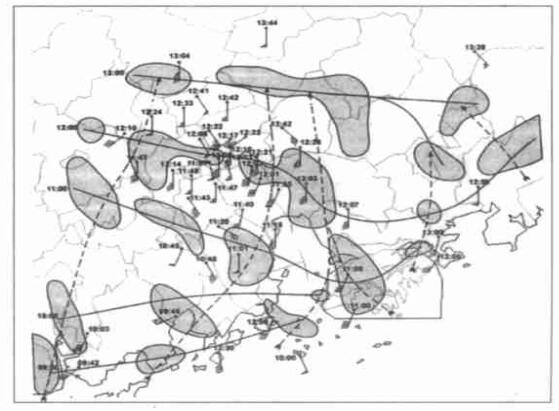

海风锋[1]是5~8月份常在华南沿海活动的一种边界层中尺度触发系统, 我国有些气象学者称之为沿海海岸回波带[2~3]。它是在夏季海面上海风活跃、广东处于脊后弱气压场时, 由于海陆气象要素日变化的差异, 边界层偏南海风与近地面层弱偏北陆风或盛行风交绥而形成的中尺度锋区, 多形成和徘徊于夜间和早晨的海岸线附近。如果有有利天气形势配置, 在白天可向内陆推进和发展, 触发造成强对流天气过程。由于其时空尺度小, 强度和活动多变, 难以捕捉和预报。1998年7月上旬, 珠江三角洲地区连续有8天 (1~6日和8~9日) 出现由海风锋触发形成的强对流天气过程, 特别是7月3日, 由于其锋区上的强雷暴回波块体有组织地北推发展, 造成了大范围雷雨大风和强降水天气 (图 1)。本文使用能够搜集得到的自动气象站、雷达回波、卫星云图、常规天气图、探空和风廓线仪等有关观测资料, 普查了这些过程, 并对7月3日这一较典型过程进行了较细致的综合分析, 试图探讨其活动特征和规律。

|

|

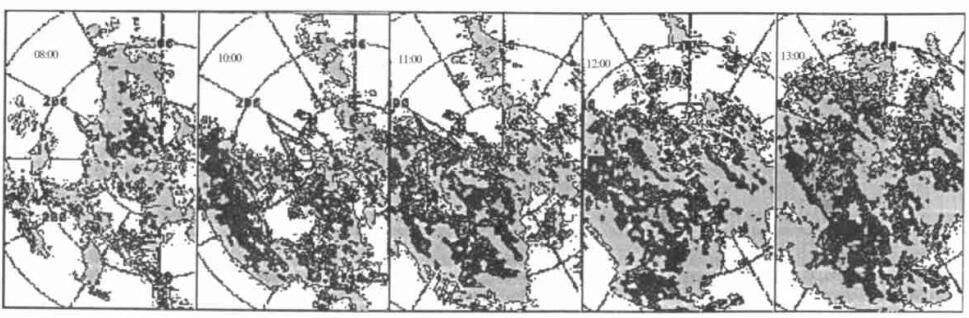

| 图 1. 1998年7月3日09:00~13:00 (北京时, 下同) 海风锋强对流天气实况 (≥14 m/s的雷雨大风) 及其相应雷达回波带动态示意图 (大黑点分别是广州、香港和澳门, 实线、阴影区和断矢分别是雷暴带等时线、强雷暴块体及其动态示意, 风标旁的数字表示实况出现的时分) | |

1 天气形势特征

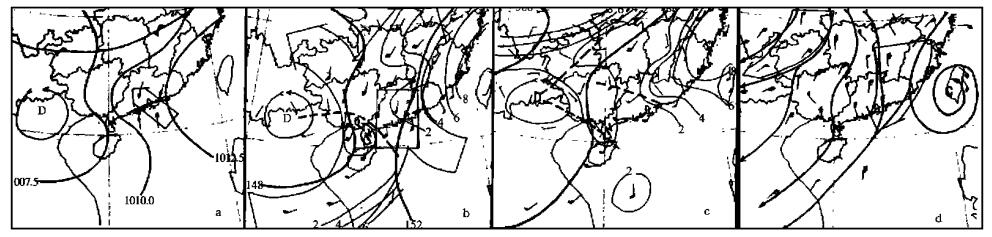

图 2A是1998年7月3日08:00地面 (a) 和850 (b)、500 (c) 和200 hPa (d) 天气形势示意图。由图中可以看出: ①华南高层是较强辐散场:南亚高压中心在青藏高原, 广东中、西部处于台湾冷涡西侧偏北急流右侧; ②华南中层是云贵高原东侧到华中的弱西风槽前的东高西低形势:广西是低压环流, 广东是副高西端6~8 m/s的弱西南气流。由于广西低压的诱导作用, 在粤西南和珠江口东侧分别有波动东传, 其中前者移动较快; ③其低层和边界层形势与中层对应, 只是由于广西低压的诱导作用粤西南及其南面海上盛吹西南风, 粤东沿海及其南面海上吹东南风, 呈气旋式弯曲的较湿西南气流与呈反气旋式弯曲的较干东南气流在珠江三角洲及其南面的海上辐合, 形成近于南北向的急流轴 (阳江和香港偏南风达14 m/s); 在急流轴的上游气流汇合和加速, 而在其下游气流疏散和减速, 所以在相对流场上在急流轴顶端应有一个中尺度横向变形带 (为叙述方便, 以下将急流轴和变形带合称急流变形带), 该区是一个有利于云雨发展的低层中尺度辐合区[4], 在雷达或卫星云图上常常可以看到与急流轴平行的回波短带或云线; ④珠江三角洲地面是华中弱锋前的脊后弱气压场, 等压线近南北向而使白天盛吹东南风, 夜间由于明显日变化而吹弱偏北陆风; 由于低层和边界层急流的动量下传和海面本身的日变化而使夜间海面海风加强, 强海风与偏北陆风在海岸线附近交绥而形成海风锋, 这是一个地面中尺度触发系统。上述天气背景所形成的珠江三角洲地区主要物理量场 (图略) 特征是: ①风向随高度的顺转, 说明是暖平流在起主导作用, 最大急流在低层和最大垂直风切变在边界层; ②大气层结是不太强的条件不稳定 (Si=-1.5 ℃, Δθse (500~850)=-1.3 ℃), 中低层高湿 ((T-Td) ≤2 ℃), 凝结高度在200 m左右, 自由对流高度在800 m左右; 估计白天由于边界层非绝热增温, 层结将会更不稳定。

|

|

| 图 2A. 1998年7月3日08:00 (a) 地面和 (b) 850、(c) 500、(d) 200 hPa天气形势示意图 (细线是(T-Td)线), 粗断线是槽线、切变线或海风锋, 单矢是流线或海陆风, 双矢是急流或地面盛行风, 阴影区是急流变形带区) | |

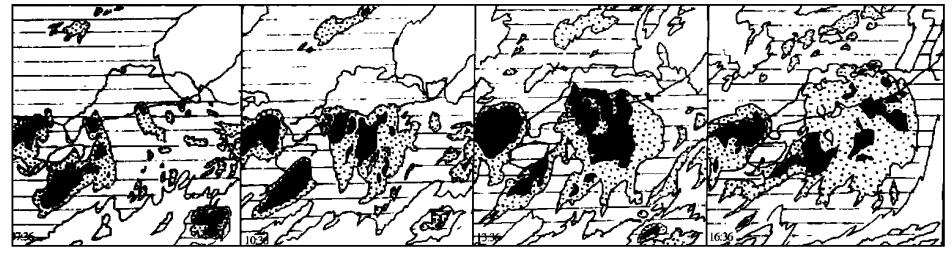

在这种地面海风锋与低层急流变形带垂直迭置、高层辐散低层辐合的不稳定状态下, 当伴随中层波动的正涡度平流东传逼近和迭置时, 由于中低层系统的相互作用而使不稳定度、海风锋、急流变形带进一步增强, 促使海风锋发展北推从而触发产生强对流天气。从图 2B 中的云系演变动态可以直观地看到这一强对流天气的产生过程:随着弱西风槽云系东移 (20:00移到桂林附近)、副高减弱 (晴空区东退) 和西南风增强, 加速了云系东传; 对应粤西中层波动的云系快速东移发展, 而对应珠江口东侧的中层波动云系基本上在原地摆动。于11:00左右两者在珠江三角洲地区合并发展成一个强大对流云团, 其北端的强对流块体对应海风锋和急流变形带, 其南北向的纹理结构与低层急流带平行。强对流云团在上午到中午北推东移时, 造成珠江三角洲地区大面积雷雨大风和强降水天气。

|

|

| 图 2B. 1998年7月3日08:00~17:00 GMS5气象卫星IR云图增强显示 (MB增强曲线) 云系动态示意图 (横线、阴影和黑区分别是≥-31.2℃ (没有增强的中低云)、≤-32.2 (一般阵性降水) 和≤-43.2℃ (对流云区) 的冷云区, 白色区为副高晴空区) | |

2 海风锋强对流活动过程

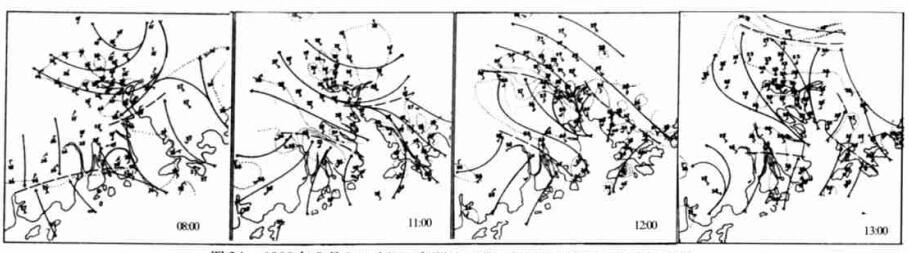

综合分析7月3日珠江三角洲地区每小时的中尺度地面图、卫星云图、雷达回波和风廓线仪等气象资料, 将由海风锋触发形成的强对流活动过程概括为形成、发展强盛和衰亡三个阶段 (图 3和图 4), 阶段划分的主要依据是锋区结构、移动、强对流发展情况等。

|

|

| 图 3A. 1998年7月3日珠江三角洲地区海风锋活动期地面中尺度分析图 (矢线、断线、和点线分别是流线、海风锋 (切变线) 和等温线, 大黑点分别是广州、香港和澳门) | |

|

|

| 图 3B. 相应时段香港雷达回波图 (回波强度按浅灰(2~10 mm/h)、深灰 (10~20 mm/h) 和黑 (20~50 mm/h) 的顺序判断) | |

|

|

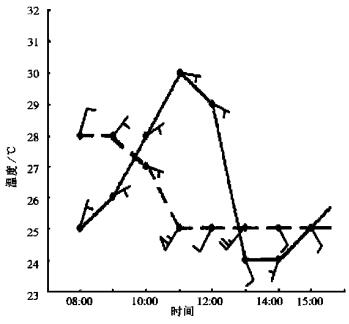

| 图 4A. 1998年7月3日08:00~15:00由于降水和日变化影响所形成的海 (广州市太和镇, 实线)、陆 (珠江口外外伶仃岛, 断线) 温度时间变化曲线 | |

2.1 形成阶段 (3日凌晨到09:00)

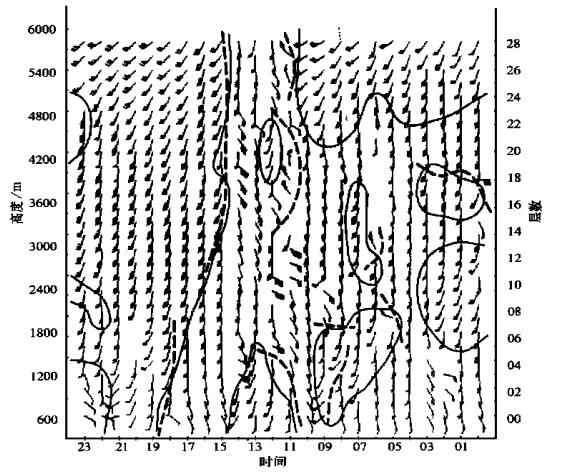

3日凌晨到09:00 (图 3和图 4上的09:00以前), 由于近地面层海陆气象要素日变化差异, 地面弱偏北陆风与偏南海风形成了徘徊于海岸线附近的海风锋。其特征是: ①由于海岸线和地形影响, 海风锋断裂为近于平行海岸线的珠江口北端段、珠江口西侧段和香港南侧段三段, 锋区两侧仅有1~2 ℃温差且海洋侧温度高于陆地侧, 锋前近地面层尚不够暖湿; ②垂直结构: 09:00以前香港南侧锋段在香港南侧活动, 从7月3日白天香港风廓线仪 (在香港雷达站西南约12~15 km处) 时间剖面图看, 基本上是在中低层西南季风东进过程中边界层西南与东南风辐合波动东传的过程 (11:00中层偏北风可能是强对流引起的高层风下传); 从该剖面08:00~09:00段的垂直结构推测 (图 3和4上的08:00~09:00), 海风锋位于300 m以下的近地面层, 300 m以上的边界层是前倾的西南风与东南风辐合, 低层是深厚的偏南风急流, 中层是西南气流; ③由于海风锋与低层波动垂直迭置, 其锋段上有一般性对流块体发展, 并且锋区上的较强对流回波都处于低层偏南急流回波短带上。

|

|

| 图 4B. 1998年7月3日00:00~23:00香港风廓线仪时间剖面 (断线是槽线或切变线, 实线是西南风廓线) | |

2.2 发展强盛阶段 (3日10:00~13:00)

10:00~13:00是海风锋强对流发展强盛阶段 (图 3和图 4上的10:00~13:00)。其突出特征是: ①由于海风锋附近降水及其北侧陆面非绝热增温等原因, 珠江口北端海风锋逐渐减弱消失, 其他两段海风锋向陆侧的偏北陆风逐渐转变为东南风, 其向海侧吹西南或偏南风, 海风锋在平面上表现为低压东南侧西南风 (环境风+海风) 与出海高压后部东南风 (环境风+海风) 的辐合, 地面锋区增强 (约 (5~7) ℃/10 km) 且变成为锋前暖湿不稳定而锋后湿冷; 在其剖面上表现为从地面伸展到边界层顶的后倾的西南风与东南风的气旋式切变 (对照图 2A、3A和4的10:00~13:00); ②同时, 由于中层波动逼近和迭置, 大气不稳定度进一步加大, 低层急流变形带进一步增强, 珠江口两侧的两段锋区分别沿低层急流快速发展北移 (平均时速50 km/h), 锋区上高达12~13 km、强度达40~50 dBz的强对流块体迅猛发展, 约10:00左右强对流天气开始产生, 降水拖曳作用和低层急流下传导致地面冷堆形成; 强对流发展、锋后冷堆、锋区增强及其正反馈作用, 促使地面锋区进一步快速北移发展 (对照图 1和图 3、图 4的10:00~13:00);由于海岸线、地形和低层急流变形带等作用, 珠江口西侧锋段近于东西向北移, 而香港南侧段却在北移过程中转为近南北向, 约12:00两段锋区在广州南部地区合并发展成为近东南—西北向的长约10 0km、宽20~30 km左右的较连续锋区, 并继续北移, 经广州再至清远; ③海风锋过境时的天气现象:天空漆黑、雷电交加、狂风暴雨发作、风向突变、温度骤降 (图 3A的断线10:00~13:00和实线12:00~13:00), 很象中尺度飑线, 产生了大范围强对流天气, 约20~30 min以后转为一般阵性降雨。

对应时段雷达回波的演变特征是 (图 3B): ①随着对应粤西中层波动的对流回波带东移逼近, 平行于低层急流轴的多条回波带在地面与低层中尺度辐合系统迭置的珠江三角洲沿海地区迅猛发展、合并和北推, 其北端的强雷暴回波块体对应海风锋; ②锋区上离散的强雷暴回波块体开始时近于南北向, 随其沿低层急流北推而逐渐变为东西向, 并且锋区逐渐合并发展成为较连续的近东西向的强回波带; ③通过12:12沿海风锋回波系统移向的RHI可以了解其垂直结构 (图略):宽20~30 km左右的锋区是高达13~14 km的强雷暴回波带, 其50 dBz的最强回波在5 km以下, 其后是宽广成片的9 km以下的阵雨回波, 整个回波系统型式象热带飑线。

2.3 衰亡阶段 (3日13:00以后)本阶段海风锋突出特征是:中层波动东移; 中尺度图上的海风锋锋区及其后的冷堆扩展、减弱消亡, 边界层锋前后变成较一致的东南风; 对应海风锋的中尺度云团北边界、有组织的雷暴回波带也断裂、减弱, 变成一个东移的松散云团和一大片近于层积状的雷达回波区。虽然16:48在粤东北的蕉岭县出现了18 m/s的东南风, 但那是没有地面锋区配置的天气尺度中层波动产生的局部强对流现象, 不再有大面积强对流现象出现了 (见图 2B的16:36, 其他图略)。

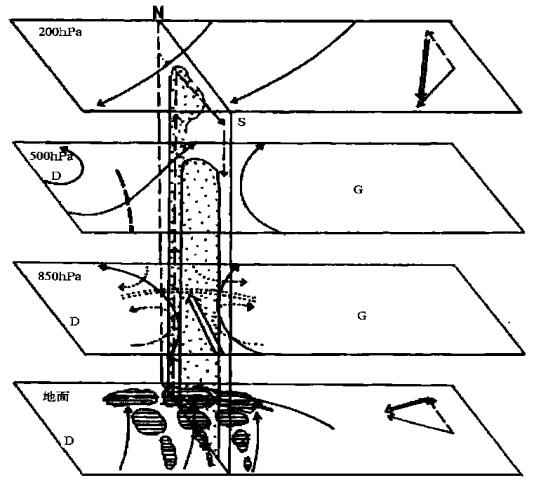

3 结论普查7月上旬珠江三角洲地区8例由海风锋触发形成的强对流过程和综合分析7月3日的过程后, 归纳出其活动特征如下 (图 5)。

|

|

| 图 5. 海风锋发展强盛阶段综合概念模式图 (实矢是流线和环境风矢量, 断矢是系统移动矢量和垂直环流, 点矢是相对运动流线, 双矢是急流轴或相对移动系统的环境风, 粗断线是槽线和海风锋, 双点线是变形带, 横线区和点线区分别是平面和垂直面上的回波区) | |

(1) 初期的海风锋是300 m高度以下的偏北陆风与偏南海风交绥而形成的弱暖性锋, 其陆侧近地面层较干冷, 夜间到清晨在沿海徘徊, 一般是较弱阵性降水, 由于低层波动的配合触发偶有对流发展。由于地面非绝热增温和中层波动逼近, 北推的海风锋表现为伸展到边界层顶甚至低层的低压前的西南或偏南风 (环境风+海风) 与出海高压后部的东南风 (环境风+海风) 辐合的较强冷性锋, 锋前暖湿不稳定而锋后冷湿, 常在白天快速北移发展从而触发产生强对流天气过程。

(2) 高层辐散场、中层到地面东高西低的天气形势, 是海风锋强对流天气过程的一种重要天气型。其原因可能是: ①脊后弱地面气压场气象要素的明显日变化易形成初期海风锋; ②西部中低层低值系统诱导西南气流增强东北伸, 易在中层产生波动, 易在低层和边界层与脊后东南气流辐合而形成急流变形带; ③当初期海风锋处于低层急流变形带之下的不稳定状态中、中层又有波动逼近或迭置时, 海风锋发展北推从而触发产生强对流天气; 锋区附近强对流发展及其北侧陆面非绝热增温, 使锋前盛行东南风和暖湿不稳定, 使锋后冷堆形成和锋区增强, 它们的正反馈作用促使海风锋进一步快速北移发展和继续产生强对流天气。1998年7月上旬珠江三角洲基本上维持着这种相似的天气型, 相似天气背景容易产生相似的系统配置、环境条件和中尺度系统, 这可能是7月上旬海风锋强对流天气过程多的重要原因。由于中低层暖平流、中低层高湿、急流在低层, 所以主要产生雷雨大风和强降水。其综合模型示意如图 5。

(3) 在云图上, 发展强盛期海风锋系统对应中尺度强对流云团 (季风云团), 其前缘强对流块体对应锋区和低层变形带, 其后的南北向纹理结构部分平行于低层急流带。

(4) 在雷达回波图上表现为:近东西向的强雷暴回波带后尾随着多条近南北向的宽广的阵性回波带, 强雷暴回波带对应地面锋和低层变形带, 多条近南北向回波带平行于低层急流轴, 整个回波系统类似于热带飑线 (图 5的平面和剖面回波示意)。另外, 在急流变形带中移动的离散雷暴回波块体, 常有从南北向到东西向的变形和合并现象, 使之变为较连续强雷暴回波带 (图 5中的平面回波结构示意); 强雷暴回波块体在其移动和变形过程中所出现向左前传播的特征 (图 5的相对风矢量), 与前汛期典型西风带系统是不同的。

(5)5~8月, 华南由于副高西端西南季风影响而形成多雨的汛期, 然而并非每一次都能产生强对流过程; 同时, 华南沿海边界层常有海风锋活动, 然而并非所有海风锋都能产生强对流过程。由资料普查得知, 海风锋与西南季风波动配置是强对流天气短期和短时预报的较好预报指标, 而中低层东高西低形势是其重要的天气型。另外, 由图 3A可知, 由于低层波动和急流、海岸线、地形和地面摩擦等作用, 中尺度地面图上时有这样那样的切变线存在, 如果它们没有中层波动、地面锋区和不稳定区配置, 一般不会有强对流天气发生。

| [1] | 杨国祥, 何齐强, 陆汉城. 海风锋.中尺度气象学. 北京: 气象出版社, 1989: 235-242. |

| [2] | 庄荫模, 张裕华, 徐玉貌, 等.华南沿海海岸回波带.华南前汛期暴雨文集.北京:气象出版社, 1981.123~129. |

| [3] | 李明经, 黎华, 吴桂强, 等.广东暖区及冷锋暴雨回波系统综合分析.华南前汛期暴雨文集.北京:气象出版社, 1981.116~123. |

| [4] | Weldon R.Cloud patterns and the upper wind field.Part IV Satellite Training Course Notes.March.1979. |

2001, 12 (4): 433-441

2001, 12 (4): 433-441