华南前汛期4~6月降水量占全年总量的40%~50%, 后汛期7~9月降水量约占全年的30%左右, 可见前汛期是主汛期。关于华南前汛期降水, 文献[1]分析了降水的时空分布及前汛期开始期的变化特征, 文献[2]对前汛期严重旱涝的同期影响物理因子作过诊断分析, 但对前期影响物理因子的研究显然不够, 需要对引起大气环流异常特定的前期因子加以深入讨论。

观测表明, 青藏高原积雪面积和持续时间存在很大的年际变异, 高原东部是北半球雪盖年际变率较大的区域, 面积大且持续时间长的高原积雪可使冬季高原地面弱热源转为冷源, 造成地气之间能量和水汽交换的异常。青藏高原的热力作用对大气环流, 特别是东亚大气环流和我国天气气候有着重要的影响[3~6], 而高原雪盖的异常无疑是影响高原热力强度的重要因素。季风活动的异常往往对中国大陆的气候, 特别是降水产生强烈的影响, 夏季风来临的早晚, 向北推进的快慢及其强度影响到我国汛期旱涝及其雨带的时空分布。本文试图通过青藏高原雪盖异常及与其相关联的东亚季风异常对华南前汛期降水的可能影响进行探讨, 使所得研究结果利于短期气候监测与预测应用。

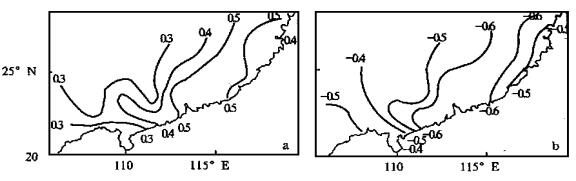

1 降水空间分布、年代际振荡及典型旱涝 1.1 资料与降水空间分布本文选取福建、广东、广西及江西南部、湖南南部分布均匀的25个站:福鼎、南平、永安、福州、漳州、建阳、龙岩、东山、赣州、广昌、郴州、韶关、广州、河源、汕头、信宜、汕尾、湛江、阳江、桂林、柳州、百色、梧州、龙州、南宁, 45年 (1954~1998年) 前汛期 (4~6月) 降水资料。图 1a, b分别是根据各站4~6月降水标准化距平做EOF分析所得前2个特征向量的分布, 2个特征向量的累积方差为52%, 各个方差贡献分别为38%, 14%。EOF1全区为正值, 高值区位于武夷山、南岭一带, 低值区分布在东南沿海, 说明降水变化的一致性占主要成份。EOF2等值线几乎呈纬向分布, 说明其变化趋势南北反向占次重成份。

|

|

| 图 1. 华南地区4~6月降水EOF展开空间场 (a) EOF1 (b) EOF2 | |

1.2 降水年代际振荡特点

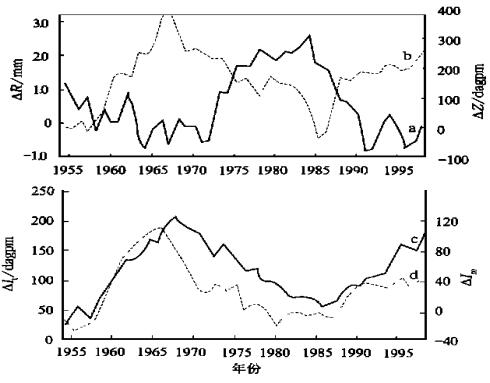

图 2中a、b、c、d分别给出华南前汛期降水标准化累积距平及青藏高原冬季500 hPa高度、冬季印缅槽指数、东亚夏季风指数累积距平曲线。从图上不难看出: 50年代至60年代中期, 曲线a基本处于下降阶段, 而曲线b、c、d处于上升阶段, 表明这个阶段, 冬季青藏高原位势高度上升, 印缅槽减弱, 夏季东亚季风偏强占优势, 而华南前汛期降水偏少; 60年代中期到80年代中期, 曲线a转为上升阶段, 而曲线b、c、d转为下降, 表明这个阶段, 冬季高原位势高度下降, 印缅槽加强, 夏季风偏弱占主导, 而华南前汛期偏涝; 80年代中期以后, a与b、c、d差不多同时又转至下降与上升阶段, 表明冬季高原位势高度又转升, 印缅槽又转弱, 夏季风又转强, 降水则偏少。60年代中期和80年代中期分别为两次突变期, 用Mann-Kandle法检验之, 降水年代变化的突变点分别出现在1965年与1985年。显然, 前汛期降水存在着与东亚夏季风、青藏高原高度场、印缅槽强弱变化相一致的大约20年左右的年代际振荡趋势。

|

|

| 图 2. 曲线a为华南前汛期降水 (R)、b为青藏高原500 hPa高度场 (Z)、c为印缅槽指数 (It) 和d为东亚夏季风强度指数 (Im) 距平累积曲线 | |

1.3 典型旱涝年

为了便于诊断分析, 本文采用假设某一时段降水服从Person Ⅲ型分布的Z指数单站旱涝指标和既反映旱涝的空间分布, 又反映旱涝轻重程度的I、L区域旱涝指标[7], 根据1954~1998年4~6月降水量, 计算各站Z指数, 再根据Z指数计算得出I >40, L >40条件下, 可满足气候概率5年一遇的典型旱年和典型涝年, 如表 1。所得结果与实际情况基本吻合。

|

|

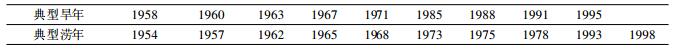

表 1 1954~1998年华南前汛期典型旱涝年份 |

2 青藏高原雪盖异常的影响 2.1 雪盖资料

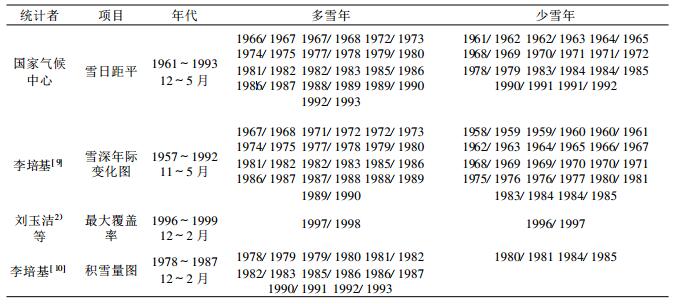

由于我国开展冰雪圈与气候变化的研究历史不长, 观测资料十分有限, 系统而准确的雪盖资料更是难得。通常表示雪盖的指标有积雪日数、积雪深度、NOAA卫星观测的积雪面积指数, 虽然能反映出积雪的基本特征, 但各自均有一定的局限性。近年来发展起来的SMMR被动微波遥感积雪深度资料, 可较准确地测量地形复杂情况下的积雪深度, 但观测序列太短。如果使用单一探测资料, 必然受到资料本身客观性或代表性的限制, 难免带来结果不一致的复杂性, 文献[8]强调了忌讳使用单一监测手段雪盖资料系列, 所以本文将各种雪盖的资料, 作系统比较后再使用。

1993年前的资料, 本文以国家气候中心统计整理的60个站1961~1993年冬春 (12月至翌年5月) 雪日距平和李培基[9]整理的60个站1957~1992年冬春 (11月至翌年5月) 雪深年际变化图及李培基[10]专门订正的SMMR 1978~1987年冬季 (12月至翌年2月) 积雪量资料为基础 (如表 2), 结合以往诸多作者, 来源不同观测手段、项目、站点范围及时段等各种积雪资料[6、8、10~12], 进行相互比较, 综合分析, 寻求多数一致的雪盖异常年份①。1996年后以国家卫星气象中心监测的积雪覆盖率为依据②。综合比较结果, 获得1956年后青藏高原冬春季雪盖异常序列, 多雪有1956~1957、1961~1962、1967~1968、1971~1972、1972~1973、1974~1975、1977~1978、1979~1980、1981~1982、1982~1983、1985~1986、1986~1987、1988~1989、1989~1990、1992~1993、1995~1996、1997~1998年共17年; 少雪有1957~1958, 1958~1959、1959~1960、1962~1963、1964~1965、1966~1967、1968~1969、1969~1970、1970~1971、1975~1976、1976~1977、1980~1981、1983~1984、1984~1985、1990~1991、1996~1997年共16年。在这些年份之中, 与吴统文、钱正安③综合挑选的8个多雪年和11个少雪年的结果一致。

|

|

表 2 青藏高原冬春季雪盖异常基本资料 |

① 赵振国, 陈国珍, 等. 冬季青藏高原积雪对中国夏季降水的影响及季风-海温-雪盖-副高之间的可能关系.气候通讯, 1998, (1): 48~52.

② 刘玉洁, 等. 1996~1999年冬季中国地区积雪变化分析. 国家气候中心编, 气候预测评论, 1999.

③ 吴统文, 钱正安. 青藏高原冬春积雪异常与我国东部夏季降水的进一步分析. 国家气候中心编, 气候预测评论, 1999.

2.2 雪盖异常对前汛期降水的影响将17个前冬春多雪的4~6月降水标准变量的分布合成于图 3a, 将16个前冬春少雪的4~6月降水标准变量的分布合成于图 3b。图中展示, 前冬春多与少雪年, 前汛期降水距平的分布趋势完全相反, 即对应多雪年各地的降水均为正距平, 对应少雪年的降水均为负距平。通过t检验约4/5区域, 置信度达0.05, 其中一半以上超过0.01。又另作3a与3b合成差值图 (图略), 发现合成差最显著区域集中在闽西、赣南、粤东北至珠江三角洲一带。为了进一步分析高原雪盖异常, 对该区旱涝影响程度, 再查对典型旱涝年份, 除1994~1995年雪盖资料暂缺, 可以发现1956年后的典型旱年基本对应前冬春少雪年, 概率为7/8, 典型涝年基本对应前冬春多雪年, 概率为8/9, 其余未对应的个别旱、涝年也未出现矛盾。由此表明, 青藏高原前冬春雪盖异常对华南前汛期降水的影响相当显著, 即前冬春多雪有利前汛期涝, 前冬春少雪有利前汛期旱。

|

|

| 图 3. 前冬春多雪 (a) 与少雪 (b) 年4~6月降水标准变量合成分布 | |

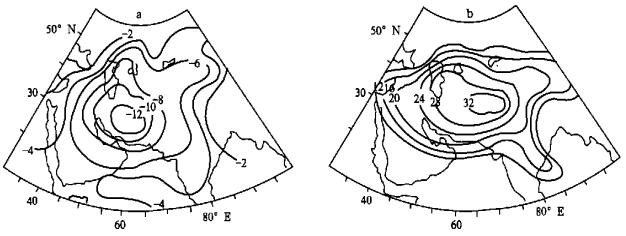

3 典型旱涝年前冬500 hPa环流特征 3.1 中高纬度环流特征

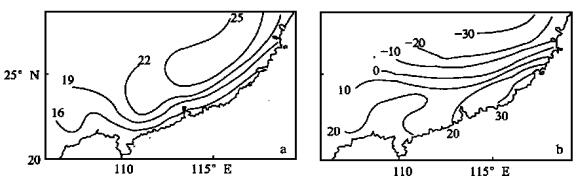

为了了解前期环流特征, 由图 4a给出45年4~6月降水标准变量与前冬12月至翌年2月北半球500 hPa高度相关分布。由图可见, 低纬太平洋主要为弱的负相关区, 从西伯利亚至我国东部和日本为正相关所控制, 格陵兰岛及附近极地为强的负相关所覆盖, 北美洲东北侧至北大西洋又为大片正相关加强区, 由此看出东亚太平洋从低纬至高纬再到北美表现为“- + - +”遥相关结构, 其中后2个“- +”相关区中心部位置信度达到0.05水平。与此同时, 从非洲北部地中海沿岸经西亚南部一直到西藏高原大片区域为负相关区, 其中青藏高原西侧相关置信度达0.05以上。再由图 4b给出典型严重旱 (I >60) 年 (1958、1963、1967、1985、1991年) 与典型严重涝 (L >60) 年 (1954、1962、1965、1968、1973年) 前冬500 hPa高度差值合成 (涝减旱) 分布。从图上清楚看到, 东亚太平洋从低纬至高纬再到北美正负差值区与图 4a正负相关区基本上一一对应。通过t检验, 中高纬几个高差值区中心部位显著性水平都达0.05。以上统计表明, 典型涝 (旱) 年前期冬季北半球极涡强度显著偏强 (弱), 东亚大槽强度偏弱 (强), 青藏高原及其以西均为负 (正) 高度距平占据, 形成亚洲上空东高西低形势, 这与文献[8]所指出的异常多 (少) 雪年冬季环流形势基本一致。典型涝年的前冬冷空气活动主要来自里海、咸海以西的偏西路径, 对我国的影响也明显偏弱; 相反, 典型旱年影响我国的冷空气主要来自西北或偏北的超极地路径, 其强度也明显偏强。由于典型旱涝前冬东亚大槽强度的差异, 进而导致影响我国的东亚季风强度的不同, 即典型涝年东亚冬季风偏弱, 典型旱年冬季风偏强。

|

|

| 图 4. (a) 前冬500 hPa高度场与4~6月降水相关分布 (相关系数扩大100倍) (b) 典型严重旱涝年前冬500 hPa高度差值分布 (单位:dagpm) | |

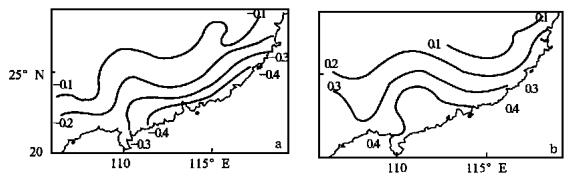

3.2 青藏高原及西侧位势高度异常的影响

为了更好地反映青藏高原及以西高度场的变化特征, 图 5a给出典型严重旱、涝年前冬青藏高原及其西侧500 hPa高度场差值分布。从图上显然看出, 有一个高差值中心位于青藏高原西侧的伊朗高原及邻近上空, 通过t检验, 伊朗高原及附近置信度达0.01。而青藏高原上空未达显著性标准。再由图 5b给出前汛期降水与前冬青藏高原及西侧500 hPa高度相关分布, 我们可以看到, 图上高相关区 (置信度0.02以上) 与图 5a高差值区非常接近, 且在伊朗高原往青藏高原西南侧方向的等值线比图 5a更加清楚呈舌状向东延伸, 而青藏高原大部的相关置信度低于0.05。文献[13]曾发现青藏高原西侧与冬季青藏高原积雪也存在位势高度负的高相关区, 并指出该区高度下降不是雪盖作用的结果, 而是该时期有频繁的西风槽活动或加深。文献[8]也指出, 青藏高原异常多雪年冬季高原西侧有频繁的西风冷槽活动或加深, 并与偏西的南支槽前偏南气流东移结合, 而通过高原上空, 引起高原降雪, 并致使高原上空高度场下降。但至于为何伊朗高原及附近位势高度变化的显著性向四周减弱并强于青藏高原, 还有待进一步探讨。但由此仍表明, 青藏高原异常少 (多) 雪年冬季与典型旱 (涝) 年前冬在该区域大的环流背景基本上一致的, 并可认为位于伊朗高原及邻近地区冬季500 hPa高度的升降变化, 可以作为华南前汛期旱涝的前期征兆信号。

|

|

| 图 5. (a) 典型严重旱涝年前冬青藏高原及西侧500 hPa高度差值分布 (单位: dagpm) (b) 华南4~6月降水与前冬青藏高原及西侧500 hPa高度相关分布 (相关系数扩大100倍) | |

4 东亚季风活动异常的影响

如何表示季风的强度, 国内已有各种各样的指数, 有的侧重热力因素, 有的侧重动力因素, 没有统一标准。经比较, 施能[14]在20°~50° N范围内, 用每5个纬度的110° E、160° E标准化海平面气压差的和来定义的东亚季风强度指数, 存在一定的局限性, 但具有年代长的优点; 李崇银、张利平[15]在7.5°~17.5° N, 105°~125° E范围, 用对流层上 (200 hPa)、下 (850 hPa) 层散度差来表征的南海季风强度指数, 既考虑纬向风分量又考虑了经向风分量, 具有较强的物理意义, 不足之处是资料年代短, 本文将两者结合使用, 即根据冬、夏季风各自特点区别应用。

根据国家气候中心提供的海平面气压, 以文献[13]的方法, 计算1954~1998年东亚冬季风强度指数序列, 将1月份的指数序列与前汛期降水全区平均标准化变量求相关, 算出相关系数为-0.34, 置信度达0.02。根据冬季风强度指数对比典型旱涝年份, 统计出典型旱年前冬东亚季风偏强的年数占优势 (概率7/9), 典型涝年前冬东亚季风偏弱的年数占主导 (概率8/10)。由图 6a给出1月东亚冬季风强度指数与前汛期降水的相关分布。从图上可以看出, 高相关区位于华南南部沿海一带 (信度达0.01), 等值线基本上呈纬向分布, 与本区4~6月降水EOF2分布趋势基本一致, 高的隔季负相关表明, 前冬东亚季风的强弱对华南前汛期旱涝有较强的指示意义, 即前冬季风强时前汛期一般少雨, 前冬季风弱时前汛期则一般多雨, 南部沿海尤为显著。在这里也反映了与上文典型旱、涝年中纬度环流特征对比分析的结果是一致的。

|

|

| 图 6. 1月 (a)、3~5月 (b) 东亚冬季风强度指数与4~6月降水标准变量相关分布 | |

春季 (3~5月) 正是东亚低纬冬、夏季风转换的季节, 经向风由北风转为南风, 纬向风也从东转向西, 转换季节季风的强弱对华南的影响又是如何?我们将统计的1954~1998年3~5月东亚冬季风强度指数距平和与前汛期降水标准变量的全区平均求相关, 算得相关系数0.33, 置信度达0.02。各地相关分布如图 6b所示, 分布趋势仍相似EOF2, 高相关区仍位于华南南部、珠江三角洲至两广交界处。再对比典型旱涝年份, 经统计, 在典型旱年中春季冬季风偏弱的年份占优势 (概率7/9), 在典型涝年中春季冬季风偏强的年份占主导 (概率8/10)。由此可见, 从1月负的高相关到3~5月正的高相关及其分布, 都反映了冬、春季季风的强弱可影响到华南前汛期雨带的南北分布差异。

东亚夏季风先是在南海爆发, 然后迅速北上影响中国大陆, 并作为一个重要的水汽输送源和热源中心对中国大陆施加影响。据统计[14], 南海季风爆发日期具有较大的年际变异。1980~1989年期间, 1984、1985年夏季风爆发早, 5月初即开始, 1983、1987年爆发比较晚, 6月初才开始; 1980、1982、1983、1987、1988、1989年夏季风偏弱, 1981、1984、1985年夏季风偏强。对照前冬雪盖异常年份, 1980、1982、1983、1987、1989年正是对应多雪年, 则1981、1984、1985年正是少雪年。夏季风的统计证实了张庆云、陶诗言④所解释的物理意义:冬春高原持久雨、雪, 土壤水分正距平的短期气候效应, 即春末夏初增暖慢, 导致夏季风爆发迟, 夏季风偏弱。我们将爆发日期偏早的2年前汛期降水标准变量作合成, 将爆发日期偏迟的2年前汛期降水标准变量也作合成而比较之, 图中显示 (图略), 爆发日期早的合成距平全区为负, 爆发日期迟的合成距平大部地区为正。经t检验, 未达0.05信度标准, 这里可能由于资料年代短, 再则80年代前汛期降水总体维持偏弱, 在这期间的降水差异不会很显著。但综合3~5月东亚冬季风强弱和南海季风爆发迟早, 都一致地反映了这样一种关系:若春季3~4月北风弱且5月南风强 (或3~4月东风弱且5月西风强), 东亚夏季风先行者南海季风爆发早, 前汛期主要雨带可迅速推向华南以北, 以至该地区整体降水少于常年, 南部沿海更少; 反之3~4月北风强且5月南风弱, 夏季风爆发迟, 主要雨带徘徊于华南, 降水多于常年。

④张庆云, 陶诗言. 亚洲夏季风强弱变化的一个强前兆信号. 气候预测评论, 1998.

5 小结与讨论(1) 华南前汛期5年一遇的典型旱年有1958、1960、1963、1967、1971、1985、1988、1991、1995年, 典型涝年有1954、1957、1962、1965、1968、1973、1975、1978、1993、1998年。

(2) 华南前汛期降水与冬季青藏高原500 hPa高度、印缅槽及东亚夏季风强弱变化存在相一致的大体20年左右的年代际振荡趋势。

(3) 青藏高原前冬春雪盖异常对华南前汛期降水的影响相当显著, 前冬春多雪有利前汛期雨涝, 前冬春少雪有利前汛期干旱。

(4) 前期冬季北半球500 hPa高度场与前汛期降水相关表征, 东亚太平洋从低纬至高纬再到北美呈“- + - +”遥相关型分布。典型旱涝前冬中高纬环流呈现明显的不同, 主要表现在典型旱 (涝) 年北半球极涡强度显著偏弱 (强), 东亚大槽强度偏强 (弱)。

(5) 冬季青藏高原西侧500 hPa等压面高度的升降变化对华南前汛期降水具有很强的指示意义, 特别是伊朗高原及邻近地区的位势高度的变化可以作为前汛期旱涝一个强的前期征兆信号。

(6) 东亚冬季风的异常, 对华南前汛期降水也有较强的指示意义, 前冬东亚冬季风强, 表现为前汛期降水偏少, 反之冬季风弱, 则表现为降水偏多。夏季风来临的早晚、向北推进快慢及其强度影响到该地区前汛期降水及雨带的分布。

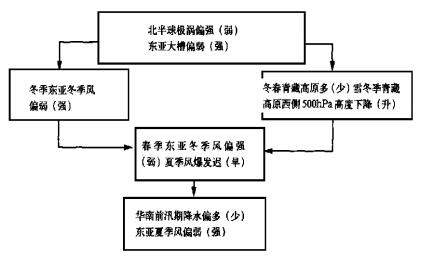

|

(7) 综上所述, 可以归纳成如上框图所示的统计事实与相关关系。

影响前汛期降水的因素较多, 也非常复杂, 可能来自东南西北众多方面的影响, 如东面的海洋, 再如南面的季风还应包括热带对流活动, 南半球大气环流及赤道辐合带的异常等, 还有待另文讨论。

致谢 国家气候中心陈乾金对本文进行了审阅并提出宝贵的意见, 特此表示谢意。| [1] | 郭其蕴, 沙万英. 华南前汛期降水变率的分析. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 9–15. |

| [2] | 高波, 陈乾金, 任殿东, 等. 江南南部—华南北部前汛期严重旱涝诊断分析. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 219–226. |

| [3] | 罗勇. 青藏高原冬春季雪盖对东亚大气环流影响的研究. 高原气象, 1995, 14, (4): 507–511. |

| [4] | 徐国昌, 李珊, 洪波, 等. 青藏高原雪盖对我国环流和降水的影响. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 62–67. |

| [5] | 吴国雄, 等. 青藏高原化雪迟早的辐射效应对季节变化的影响. 甘肃气象, 1995, 13, (1): 1–8. |

| [6] | 陈烈庭, 阎志新.青藏高原冬春季雪盖影响初夏季风的统计分析.中长期水文气象预报文集 (2).北京:水文电力出版社, 1981. 138~141. |

| [7] | 鞠笑生, 杨贤为, 陈丽娟, 等. 我国单站旱涝指标确定和区域旱涝级别划分的研究. 应用气象学报, 1997, 8, (1): 26–32. |

| [8] | 陈乾金, 高波, 孙安健, 等. 试论青藏高原雪盖异常与ENSO循环的可能联系. 高原气象, 1999, 18, (2): 147–161. |

| [9] | 李培基.高亚洲积雪地理分布、季节变化与年际变化波动.见:黄荣辉编.灾害性气候的形成过程及诊断研究.北京:气象出版社, 1996. 132~136. |

| [10] | 李培基. 中国西部积雪变化特征. 地理学报, 1993, 48, (6): 505–514. |

| [11] | 郭其蕴, 王继琴. 青藏高原的积雪及其对东亚季风的影响. 高原气象, 1986, 5, (2): 116–124. |

| [12] | 吉林省气象台, 吉林市气象台. 100毫巴极涡和南亚高压的活动与燕北区夏季低温的关系. 气象学报, 1981, 39, (4): 483–493. |

| [13] | 陈烈庭. 青藏高原冬春异常雪盖与江南前汛期降水关系的检验和应用. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 1–7. |

| [14] | 施能. 近40年东亚冬季风强度的多时间尺度变化特征及其与气候的关系. 应用气象学报, 1996, 7, (2): 175–181. |

| [15] | 李崇银, 张利平. 南海夏季风活动及其影响. 大气科学, 1999, 23, (3): 257–266. |

2001, 12 (3): 358-367

2001, 12 (3): 358-367