1998年夏季, 长江流域继1954年后的又一次大洪水和东北嫩江、松花江百年不遇的特大洪水举世嘱目。其中, 7月下旬的20~23日, 常年应该已进入盛夏伏旱季节的长江中下游地区连降暴雨, 武汉及其附近地区出现了罕见的特大暴雨, 鄂东南地区的降水量普遍有150~400 mm, 湖北省的武汉和黄石分别达457.4和513.2 mm。与此同时, 重庆、湖南、江西北部、安徽南部、浙江和江苏南部等地也分别出现了大到暴雨或大暴雨。此时, 正值长江上游第三次洪峰形成期间, 无疑对前期已经维持高水位而且普遍超过警戒水位的长江中下游干流更是雪上加霜, 致使两湖水系水位急涨, 抗洪形势更为严峻[1]。

本文分析了1998年7月20~23日出现在长江中下游各省的暴雨过程, 重点揭示发生在武汉及其附近地区特大暴雨的若干观测事实。目的是为进行更为深入的诊断分析研究、数值试验和模拟, 寻找暴雨的物理成因和改进暴雨的预报提供可靠的依据。

1 资料本文使用的资料有湖北省整理的1998年7月20日12:00UTC~22日12:00UTC共77个站的每小时降水量和地面风的记录, 淮河流域试验 (GAME/HUBEX) 的部分加密观测资料, 包括每日4次的探空报告、地面风和降水量观测记录, 以及国家气象中心收集到的各种常规观测报告和每小时GMS IR卫星云图资料。

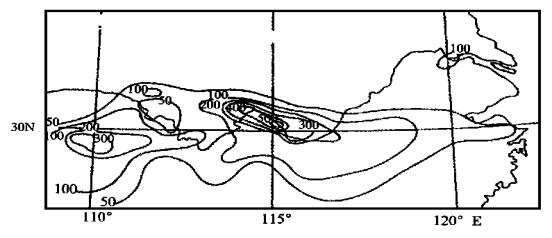

2 暴雨过程的概况 2.1 降雨分布这次强暴雨发生在1998年7月下旬初长江中下游地区雨带再建的过程中。雨带十分窄长, 以武汉及其附近地区的特大暴雨区最强 (>300 mm)。强暴雨主要集中在两个时段, 分别出现在7月21日和22日的凌晨至下午。武汉和黄石的日雨量 (12:00~12:00UTC) 21日和22日分别达285.7和360.4 mm。其中, 武汉20日22:00至23:00UTC的1 h降雨量达88.4 mm, 至24:00UTC的2 h降雨量为140 mm。图 1给出了7月20日00:00UTC~23日00:00UTC的过程降水量图。

|

|

| 图 1. 1998年7月20日00:00UTC~23日00:00UTC (其中, 湖北省为至22日12:00UTC) 降水量图 (等雨量线单位为 mm) | |

2.2 中尺度雨团的发生发展

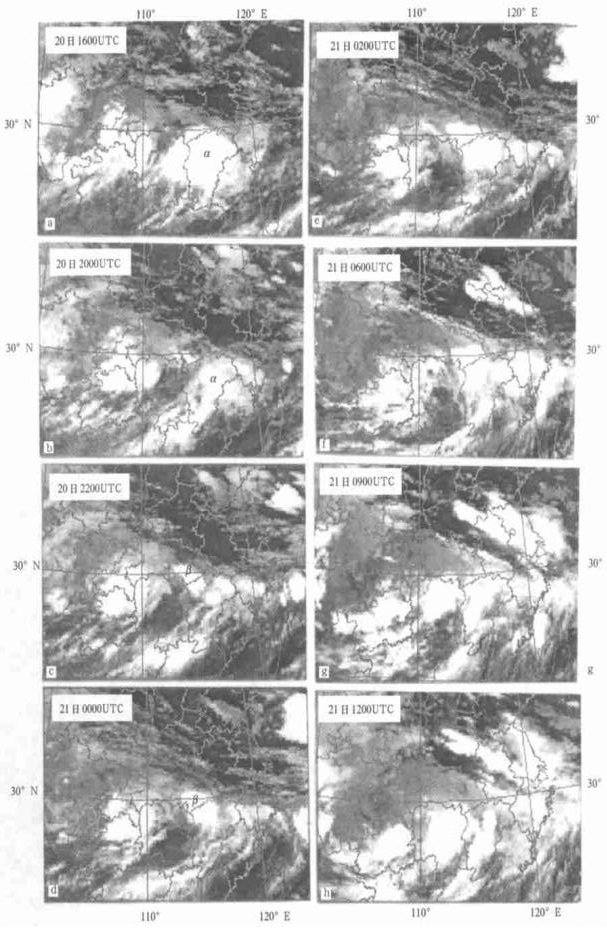

每小时的GMS IR云图分析表明, 集中在21和22日两个时段的强暴雨有着明显的中尺度特征。20日后半夜, 在云带中, 位于115°E附近的中α尺度云团, 明显地向东移动并有所减弱 (如图 2a、b和c所示)。但是, 次日凌晨至中午, 在30°N、114°E附近地区有尺度更小的中β尺度云团产生, 在原地停滞并逐渐向西发展、扩大 (见图 2c、d和e), 十余小时后的下午至傍晚迅速减弱 (图 2f、g和h)。21日后半夜至22日下午的IR云图上, 又出现一次类似的中β尺度云团的发生发展到减弱的过程 (图略)。

|

|

| 图 2. 1998年7月20~21日武汉及其附近地区GMS IR云图 | |

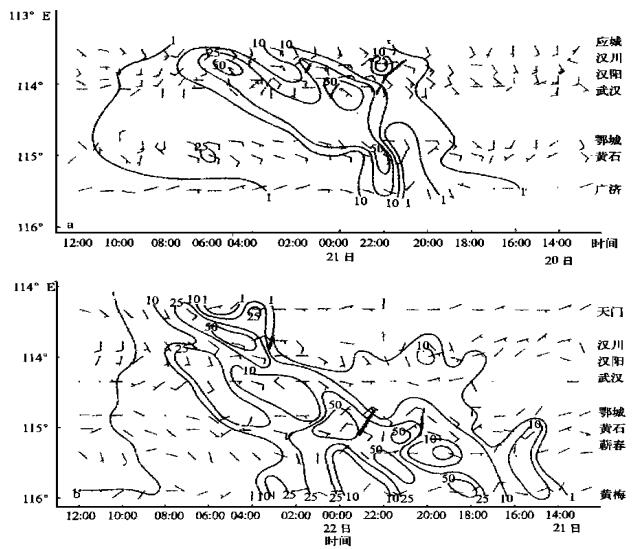

图 3a、b给出了113°~116°E的鄂东南地区20日12:00UTC~22日12:00UTC沿东西向最大雨量轴各站的每小时降水量和地面风的记录, 简要地表明中尺度雨团的活动。由图 3可见, 无论是21日还是22日, 每小时的降雨量最大中心都随时间由东向西扩展。也就是说, 中β尺度的雨团是在鄂东南地区就地发生发展、停滞 (或缓慢移动) 并向西扩展的, 这与IR云图的分析结果一致。

|

|

| 图 3. 1998年7月20日12:00UTC~22日12:00UTC武汉及其附近地区每小时降水量和地面风的演变 (a) 20日12:00UTC~21日12:00UTC (b) 21日12:00UTC~22日12:00UTC (降水量单位: mm; 风速单位: m/s, 风矢上长划表示 4 m/s, 短划表示 2 m/s) | |

3 系统的结构特征和暴雨成因简析

本次暴雨出现于淮河流域试验结束前夕, 每日4次、每次间隔6 h的高空加密观测资料为分析暴雨系统的结构、演变和暴雨的成因提供了宝贵的信息。

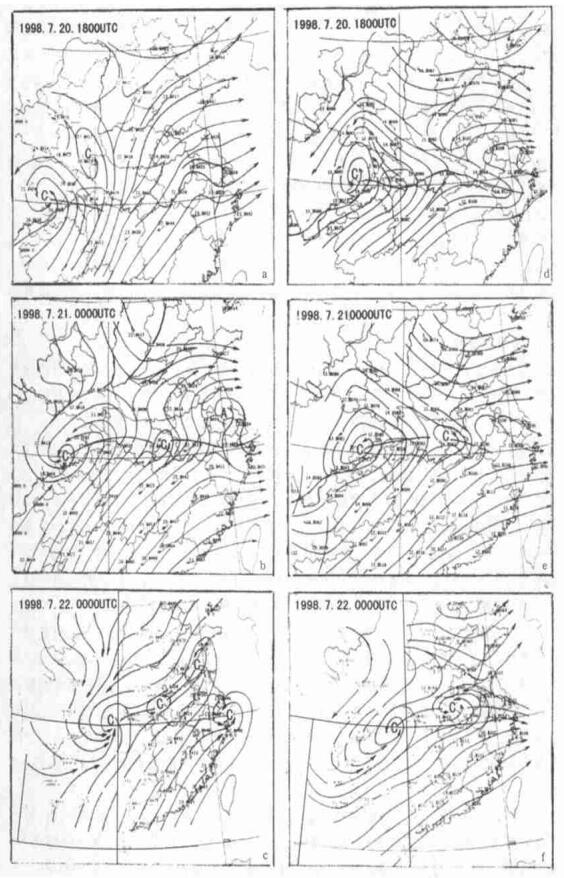

3.1 流场、中α尺度辐合中心暴雨出现前后, 在高空流线图上华东沿海地区对流层中低层是“Ω”型的暖性高压脊, 它位于高空西风急流中心前方的下沉气流中。以往的研究表明[2], 这类高压脊的存在和稳定, 对其西侧风场不连续带中的中尺度辐合中心的生成和停滞十分有利。

20日后半夜, 未来暴雨区上空, 850 hPa及其以下对流层下层是比较一致的偏南气流, 700 hPa沿30°N附近为横贯长江中下游地区的暖性切变线 (见图 4a和d)。此时, 正是上述中α尺度云团东移, 鄂东南地区降雨量很小的时段。20日21:00UTC后, 30°N附近、113°~115°E之间中β尺度云团开始发展加强 (图 2c、d和e), 黄石和武汉等地的强暴雨突然发展 (图 3a)。21日00:00UTC在700 hPa和850 hPa及以下, 分别在切变线上和偏南气流中产生扰动, 形成尺度仅为200~500 km的中α尺度辐合中心 (见图 4e和b)。中α尺度辐合中心的环流以700 hPa最为明显, 850 hPa以下气旋性环流或切变都随高度的降低而逐渐减弱。低空西南风急流中心在30°N以南的850~700 hPa之间。21日06:00UTC, 该辐合中心在鄂东、皖西700和850 hPa仍十分清楚, 900和925 hPa上还有反映, 975 hPa及以下则已不明显。21日傍晚, 鄂东南的降雨已基本停止, 12:00UTC该辐合中心在各层也已减弱消失而不复存在。在500 hPa上无论是切变线还是辐合中心环流都已不十分清楚, 但从高原及其附近地区有中 (或中间) 尺度的低值系统、正涡度区向东移或向长江中下游地区输送, 对流层上部西风急流南侧和南亚反气旋东北侧的扇形辐散区位于暴雨区上空 (图略)。这种低值系统和流场的配置构成了暴雨发生的有利条件。

|

|

| 图 4. 1998年7月20~22日高空流线图 (a) 、(b) 和 (c) 850 hPa, (d) 、(e) 和 (f) 700 hPa | |

在第二时段的暴雨过程中, 22日00:00UTC鄂东中α尺度辐合中心再次形成 (见图 4c和f), 其演变过程与前一天极为相似, 在此不再详述。

由本次过程每日4次的高空各等压面图的分析表明, 21日和22日晨开始的特大暴雨的直接影响系统是先后形成于武汉附近对流层低层的两个中α尺度辐合中心。就目前观测网时空分辨率, 这类中α尺度辐合中心的发生发展、减弱消失, 与中β尺度暴雨云团和强降雨云团的生成加强、减弱消失几乎可视为同时出现, 在常规观测条件下很难追踪。

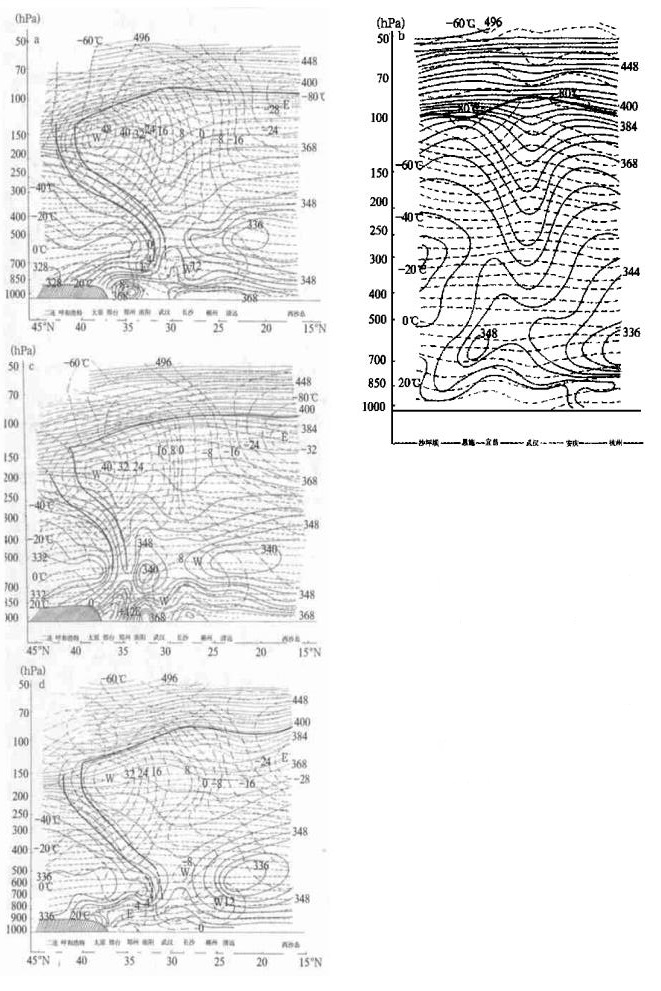

3.2 系统垂直结构图 5给出了7月21日和22日沿114°E和30°N附近南北向及东西向的垂直空间剖面图。由该图和各标准等压面的分析发现, 30°N附近的暴雨带上空, 500 hPa及其以下的对流层中低层, 温度场的不连续不是很强; 在700 hPa及其以下, 中α尺度辐合中心处在30°N附近的东西向的冷温度槽中, 其中心是冷心结构, 愈接近地面愈明显 (见图 5a和b), 辐合中心附近的武汉气温最低, 975 hPa和地面的气温分别为23~24 ℃和24~25 ℃。但是, 武汉地区第一时段的特大暴雨发生时, 在21日00:00UTC, 对流层低层的中α尺度辐合中心上空, 在400 hPa以上的对流层中上部暖心结构十分明显, 等温线随高度的增高显著地上突, 直达100 hPa以上的对流层顶 (见图 5a), 辐合中心上空的这种暖心结构在同时刻的东西向的剖面上也非常清楚 (见图 5b), 300和100 hPa等压面上武汉的气温分别比周围高3 ℃和5 ℃, 此现象直到21日06:00UTC的经向和纬向剖面图上都很明显 (图略)。

|

|

| 图 5. 1998年7月21~22日垂直空间剖面图 (a) 7月21日00:00UTC沿114°E, (b) 7月21日00:00UTC沿30°N, (c) 7月21日12:00UTC沿114°E, (d) 7月22日00:00UTC沿114°E (细实线: 等假相当位温θse线间隔为 4 K, 和 >400 K为8 K; 断线: 等温线间隔为4 ℃; 点断线: 垂直于剖面图的等西风风速线间隔为 4 m/s; 粗实线: 锋区和对流层顶) | |

21日00:00UTC, 正下着特大暴雨的武汉上空的对流层中上部, 存在一支向北倾斜的显著锋区, 这支锋区与高空西风急流相配合; 在700 hPa以下的对流层下部, 锋区结构不清楚。700~500 hPa之间锋面不仅明显而且近乎垂直 (见图 5a), 这种几乎垂直的锋面有利于对流云发展和强降水发生。21日12:00UTC, 武汉降雨停止, 其上空锋区消失 (见图 5c)。但又有一支锋区在郑州附近上空出现, 造成郑州雷雨。22日晨, 鄂东南的第二时段暴雨开始出现, 中α尺度辐合中心再次形成, 锋区在武汉附近上空亦再建 (图 5d所示)。

分析认为:对流层中低层东西向冷温度槽和中α尺度辐合中心的冷心的形成, 可能与强降雨水分蒸发吸收热量有关; 强对流降水时, 强烈的水汽对流凝结释放大量潜热, 造成对流层上部明显增温; 与锋面相伴随的冷空气的活动对暴雨的加强起着积极贡献。

间隔6 h的垂直空间剖面图的分析发现, 暴雨发生前武汉地区从地面到对流层低层大气明显增温, 低空θse值增加, 积聚了大量的能量, 为暴雨的发生准备了条件。暴雨降落时, 经向垂直剖面上, 中α尺度辐合中心上空是高能区, 在暴雨区以南和以北分别为副热带干暖空气和西风带干空气的低能区 (图 5a和d); 东西向垂直剖面上, 武汉附近上空同样也是高能区, 其西四川境内的西南低涡东侧虽然也在降雨, 但相对而言却是能量较低区 (见图 5b)。21日06:00UTC武汉仍继续下着暴雨, 其上空等θse 356K线打通, 高值区的“漏斗”状结构更为清楚 (图略)。22日暴雨发生时等θse分布也类似。

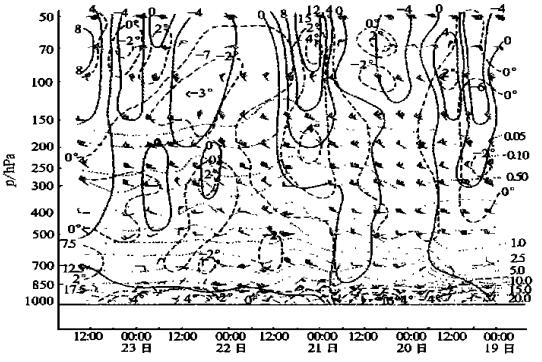

武汉探空记录的垂直时间剖面分析表明, 在暴雨发生前的7月19和20日近地面边界层内水汽含量就十分充沛 (见图 6), 3000 m以下的等比湿线梯度非常大。19日600~500 hPa之间是比湿低值区, 随着暴雨的临近, 此高度上空气中的水汽迅速增加。21日强暴雨发生时, 强烈的对流将大量的水汽输送到很高的高空, 等比湿线显著上突, 对流层上部的150 hPa以21日06:00和12:00UTC的值最高, 达0.07 g/kg。22日06:00UTC第二时段的暴雨发生时, 200 hPa以上的比湿虽不如21日06:00UTC大, 但以下各层仍非常高。

|

|

| 图 6. 1998年7月19~23日武汉高空垂直时间剖面图 (点线: 等比湿线 g/kg, 实线: 高度时间扰动等高线间隔4 dagpm, 断线: 温度时间扰动等温线间隔2 ℃) | |

3.3 对流层顶部附近的高空扰动

在7月19~23日武汉高空垂直时间剖面图中, 给出了高度和温度对19~23日5天平均的扰动 (图 6)。分析表明, 200 hPa以上的对流层上部至平流层中下部的扰动要比对流层下部明显。21日00:00UTC, 50 hPa附近等压面高度正扰动中心超过15 dagpm, 此时也正是特大暴雨降落之时; 22日白天暴雨再次发生时, 100 hPa以上的高空出现低于-7 dagpm的中心。温度场的扰动以21日00:00UTC 200 hPa和70 hPa附近的+4 ℃中心最显著, 22日200 hPa以上为负扰动。在高层等压面高度、温度扰动产生的同时, 对流层顶的高度也出现很大的波动, 振动可达千米以上。这种对流层上部至平流层下部的高空强扰动有可能激发强暴雨的产生。胡伯威等[3]在同一次过程的暴雨成因的研究中, 用数值模拟捕捉到这次对流层上部的惯性重力波现象。

3.4 地面流场的中小尺度扰动20日后半夜开始, 常规地面天气图上处于地面暖低压东北侧的湘鄂赣交界处, 可分析出一条中尺度暖性切变线, 切变线两侧出现风向不连续, 并伴有对流降水; 21日00:00UTC, 切变线已北抬至鄂东南至赣西北 (图略)。在此背景下, 每小时地面加密观测资料分析指出:暴雨增幅与地面切变线北侧的中尺度东风扰动有关。以图 3a中武汉为例, 20日22:00~23:00UTC地面风向由SSE转为E, 同时地面风速由2.3 m/s增加到4.0 m/s, 降雨强度增强为88.4 mm/h。几乎同时, 汉阳和汉川也有这样类似的东风倒槽型扰动过境, 促使降雨量加大。21日20:00UTC和22:00~23:00UTC, 黄石和鄂城又分别有中尺度东风扰动过境, 降雨再次加强。

此外, 每小时地面流场的分析发现, 在鄂东南的中尺度风向切变、辐合线和辐散区等系统与中尺度降雨团的活动和暴雨增幅有着密切的关系, 本文不一一例举。

4 小结和讨论本文使用地面和高空的常规观测资料, 淮河流域试验 (GAME/HUBEX) 的加密观测资料和湖北省77个站的每小时地面风及降水量的记录, 着重分析了“98.7”发生在武汉及其附近地区的特大暴雨的观测事实。指出: (1) 造成这次特大暴雨的直接影响系统是先后形成于对流层中低层的两个中α尺度辐合中心。这类中α尺度辐合中心在鄂东南地区重复出现, 引起该地区的连续暴雨。(2) 中尺度辐合中心的水平尺度为200~500 km, 闭合环流以700 hPa为最强, 向上和向下分别随高度的增加和降低而减弱, 500 hPa以上和地面环流不清楚。辐合中心位于对流层下部的东西向冷温度槽中, 中心温度最低。系统中心上空的对流层上部, 等温面与对流层顶一起上突, 其增温幅度和出现高度均属少见。(3) 切变线上与辐合中心相配合的中β尺度云团及降雨云团就地发生发展、停滞加强并向西扩展。(4) 在引起暴雨的诸多原因中, 对流层顶部附近的高空强扰动、地面流场的中小尺度扰动和高空冷空气的活动可能是激发这次强暴雨的重要原因。此外, 在稳定的环流背景下, 造成连续降水、反复生成的中尺度系统有可能反过来也对大尺度系统的稳定及雨带的相对稳定起积极贡献。

研究认为, 就目前常规观测网的时间和空间密度条件而言, 监测这类造成强暴雨的中尺度系统十分困难, 预报它们就更加困难。使用气象雷达和卫星等非常规观测和加密观测, 有可能监测到此类系统的发生发展。但是, 目前对这类天气形成的过程和机理尚缺乏足够认识。因此, 要准确地预报这种天气过程条件还是十分不成熟。只有清楚地认识这类中尺度天气形成过程, 找出暴雨形成的确实的物理条件和物理机制, 建立合理的数学物理模型, 才能为预报它们提供可靠的依据。通过各种加密观测资料的分析, 真实地揭示暴雨过程的观测事实, 是完成上述研究工作的基础。基于上述认识, 本文对1998年7月20~22日发生在武汉及其附近地区的特大暴雨的观测事实作初步揭示, 更加深入的有关暴雨形成机制、物理模型和预报着眼点等问题的研究正在进行中。

| [1] | 中国气象局国家气候中心.98中国大洪水和气候异常.北京:气象出版社, 1998.15~16. |

| [2] | 徐夏囡, 焦佩金. 夏季江淮气旋的结构. 大气科学, 1984, 6, (8): 189–196. |

| [3] | 胡伯威, 崔春光, 房春花, 等.1998年7月21~22日鄂东沿江特大暴雨成因探讨.杭州:第四届东亚及西太平洋气象与气候研讨会, 1999.213~216. |

2001, 12 (3): 327-336

2001, 12 (3): 327-336