2. 内蒙古气象局, 呼和浩特 010051

1998年7月下旬至8月, 我国东北松嫩流域持续受到东北冷涡影响, 连降暴雨, 造成百年一遇的特大洪水, 形成严重洪涝灾害。降水特征表现为持续时间长、多局地暴雨。对于东北冷涡暴雨形成机制的研究, 目前还不是很多。郑秀雅、张廷治等[1]总结了东北冷涡产生的环流形势及形成机制, 指出东北冷涡的形成常伴随着鄂霍次克海阻高的维持; 冷空气的影响途径分别为西路、西北路和东北路; 而暖湿空气的来源为偏南路径 (低层), 500 hPa的偏西路径也是一条水汽通道; 另外, 也从理论上探讨了热成风涡度平流及地形动力作用等对冷涡形成的重要作用。孙力[2]的研究中则强调了非绝热加热、斜压不稳定及高空等熵位涡平流的作用。但着眼于影响系统来分析东北冷涡暴雨形成的动力机制目前尚不多见。本文利用MM5[3]中尺度模式对1998年8月8~9日一次典型的东北冷涡切变型暴雨过程进行了数值模拟, 初步分析了其成因, 并针对阻塞高压、西北路冷空气进行了敏感性试验, 揭示了其在本次暴雨过程中的作用及机制, 得到了一些有意义的结论。

1 暴雨天气过程概况本次过程是一次典型的东北冷涡发展加深产生暴雨的天气过程, 前期欧亚大陆维持两脊一槽型, 在鄂霍次克海附近为一稳定的阻塞高压。8月6日低槽东移发展加深, 并在中低层形成低涡, 低涡轴线随高度向西倾斜。8日08:00 (北京时间, 下同) 在43.5°N, 113°E和46°N, 118°E 600 hPa形成两个低涡中心。其后上游低涡逐渐减弱消失 (模拟结果), 而下游低涡不断发展加深, 并在低涡前部形成准东西向的暖湿切变线, 降水随之增大。切变南侧低层为低空急流区 (850 hPa中心值为21 m·s-1), 与高湿区配合; 切变北侧为偏东气流 (图略)。其后低空急流进一步加强, 暖湿切变缓慢北抬, 降水强度达到最大。雨带分布为西西北—东东南向, 与暖湿切变走向一致, 最强中心位于低涡附近。本文以8日08:00为起点进行48 h模拟, 并选取冷涡发展加强阶段 (即前24 h) 进行分析。

2 模拟试验的物理过程和资料以及试验方案本文利用MM5中尺度模式对1998年8月8~9日东北冷涡切变型暴雨过程进行数值模拟。模拟中采用了如下的方案: (1) 动力过程采用了非静力平衡方案; (2) 边界层采用Blackdar高分辨率行星边界层参数化方案; (3) 地温的计算考虑了辐射和热交换过程; (4) 大气辐射方案中考虑了长波、短波、云、水汽的相互作用; (5) 可分辨尺度降水采用包含冰相 (简单冰相) 的显式水汽方案; (6) 不可分辨尺度积云对流参数化采用Grell方案; (7) 侧边界采用时变出入流方案。

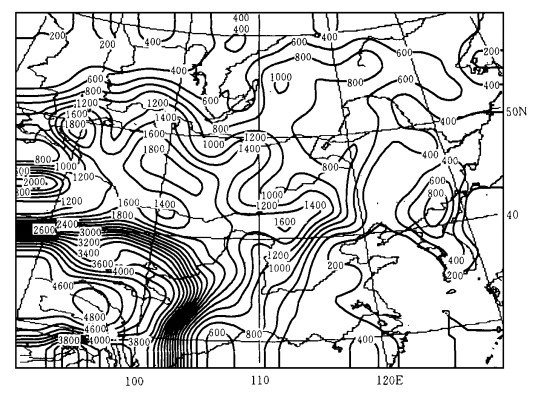

所用资料为国家气象中心HLAFS资料。以1998年8月8日08:00 A场 (分析场) 为初始场, 分别以8日08:00 C场 (12h预报场)、9日08:00 A场、C场为12、24、36 h侧边界。资料水平分辨率为1°×1°, 从100~1000 hPa共10层。模拟区域以45°N, 110°E为中心, 格距为50 km, 格点数79×77, 地形以NCAR (1°×1°) 地形资料线性插值并进行9点平滑生成。模拟区域地形如图 1。模式层顶取为100 hPa, 模式垂直方向分为不等距23层。积分时间48 h, 积分步长150 s。

|

|

| 图 1. 模拟区域地形 (单位: m) | |

本文设计了三种试验方案即:

① 控制试验 (A) 包括以上所有物理过程的模拟试验。② 减弱阻塞高压试验 (B) 将45°N, 120°E以东、以北范围内的高度、温度减去适当值 (约60 gpm, 4℃), 再对温度、高度场进行各层平滑 (平滑次数为20次)[4]。平滑后初始场500 hPa阻高强度由5868 gpm降到5757 gpm。位置略有偏东。③ 西北路冷空气增强试验 (C) 将初值中45°N以北95°~115°E范围内的温度场减去4℃, 将此区域内北风 (v < 0) 和西风 (u > 0) 风速加强1倍并进行平滑 (20次)。

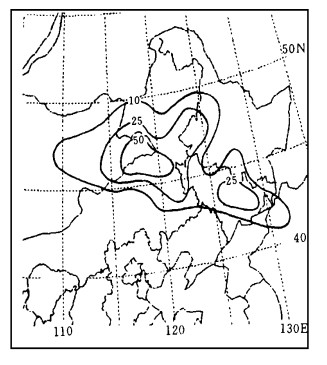

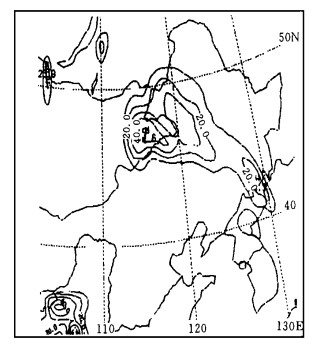

3 数值试验及结果分析 3.1 试验A:控制试验(1) 降水量的强度和落区 图 2、3分别是1998年8月8日08:00~9日08:00 24 h实况和模拟的降水量, 可以看出模拟出的两个降水中心与实况分布较为一致, 但中心强度稍弱 (实况分别为62.4 mm、34.0 mm, 模拟为51.6 mm、25.47 mm)。这符合模拟降水通常比实际降水偏小的结论。对强降水区的范围和整个雨带走向的模拟效果较好。另外, 由于蒙古地区和朝鲜地区资料缺乏, 实况降水中心不能准确定位, 模拟降水东西两侧的中心较实况有一定偏离 (西侧偏西、东侧偏东)。但可以看出, 模式对此次过程降水的模拟总体效果较好。

|

|

| 图 2. 1998年8月8日08:00~9日08:00实况降水量 (单位: mm) | |

|

|

| 图 3. 1998年8月8日08:00~9日08:00试验A模拟降水量 (单位: mm) | |

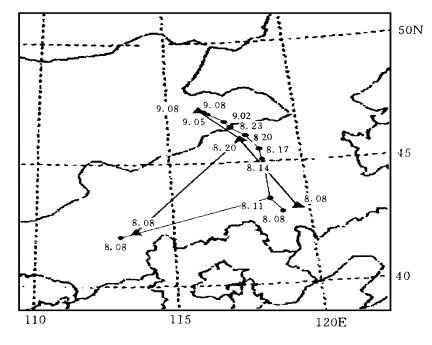

(2) 系统强度及位置 图 4为实况与模拟的8日08:00到9日08:00 700 hPa低涡中心移动路径示意图。从图上可以看到, 试验较好地模拟出了低涡的移动过程。模拟的8日08:00的两个低涡中心比实际位置偏西南约50 km, 强度与实况相近。结合温度场可以发现, 此时西侧低涡与完整闭合的冷中心配合, 已处于成熟阶段, 而东侧低涡区内有较大的温度梯度, 尚处于发展阶段。3 h后, 西侧低涡逐渐减弱, 环流已不再闭合, 东侧低涡则开始加强北抬。6 h后, 上游低涡完全消失, 而下游低涡继续加强北抬。至9日08:00, 移至47°N, 116°E附近, 强度为3010 gpm, 稍弱于实况的3005 gpm。

|

|

| 图 4. 1998年8月8日08:00~9日08:00低涡中心移动路径示意图 (▲为实况●为试验A模拟) | |

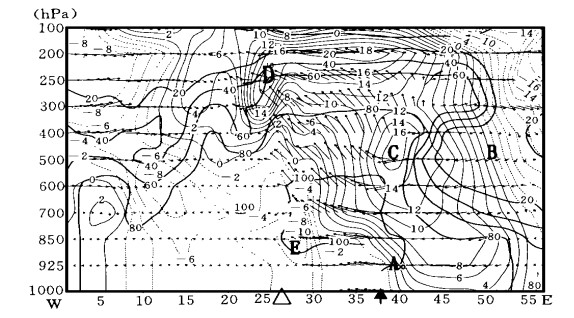

(3) 暖切变分析 暖切变是在偏南气流与偏东气流之间形成的, 因此偏东气流的作用不可或缺。通过模拟发现, 偏东气流由两支冷暖干湿性质完全不同的气流构成, 其对天气系统的作用也大不相同。在低层 (700 hPa以下), 它与暖湿空气配合, 是由偏南急流沿低涡前部气旋性弯曲转向后形成的 (图 5、图 6区域A)。图 5为穿过低涡和切变北侧偏东气流的纬向流场垂直剖面图 (沿图 7直线AB), 图 6为穿过暖切变的经向流场垂直剖面图 (沿图 7直线EF)。图中显示这支气流接近饱和, 且具有一定的向低涡区的水汽输送。

|

|

| 图 5. 积分9 h流场和相对湿度纬向垂直剖面图 (试验A) (矢量为u、w合成, 细实线为南风等风速线, 代表流入; 虚线为北风等风速线, 代表流出, 单位: m·s-1; 粗实线为相对湿度等值线, △为低涡, ↑为切变, 图中格距为50 km) | |

|

|

| 图 6. 积分6h流场和相对湿度经向垂直剖面图 (试验A 切变) (矢量为v、w合成, 细实线为西风等风速线, 代表流出; 虚线为东风等风速线, 代表流入, 单位: m·s-1; 粗实线为相对湿度等值线) | |

|

|

|

图 7. 1998年8月8日08:00 700 hPa流场与湿度、温度场配置图

(实线为相对湿度; 虚线为温度, 单位: ℃, |

|

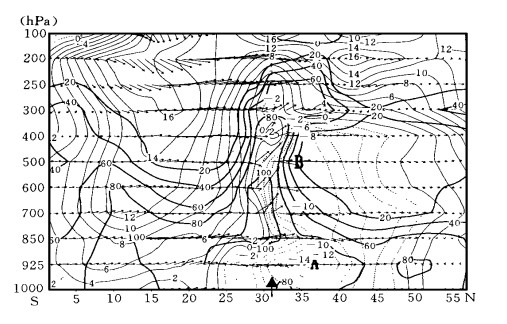

另外, 图 6 (区域A) 中显示, 这支气流由偏南风→东南风→偏东风的过程是逐渐形成的, 因此, 它与偏南气流之间的风向切变并不明显, 从垂直速度及散度的情况也可看出其产生的辐合及上升运动也较弱。可见, 低层的偏东气流只起到对降雨区的水汽输送作用, 而动力抬升并不显著。偏东气流在中层 (700~400 hPa) 则显示出较强的干冷性质。从图 7的700 hPa流场与温湿场的配置中可以清楚地看到这一特征。而图 5中可大致看出其来源, 图中显示, 偏东气流 (区域B) 与明显的干区配合, 它是由高层的下沉气流转向后形成的, 而这一位置正好在阻高前部, 因此它是来自阻高前部的干冷下沉气流。这一结果与从前将鄂霍次克海阻高底部偏东气流视为 (源自北太平洋) 水汽输送带的情形[1]不尽相同。尽管其低层仍具有一定的水汽输送作用, 但它是由西南气流转向形成的, 其源地为长江中上游。(本阶段降水过程中, 由于副高偏南, 东南路径水汽带与副高东北侧的偏北气流配合, 不具备水汽输送功能)。在图 6中还可看到, 这支中层偏东气流与偏南气流在切变带相遇, 形成较强的风向切变和温湿梯度 (区域B南侧), 从而产生强烈的抬升。从强上升运动的分布看, 正好位于这支中层偏东气流与偏南气流交汇的区域, 即700~400 hPa, 其上下两侧上升运动均很小 (最大上升速度在600 hPa)。图 5的区域C为这支偏东气流与强偏南风交汇的区域, 可以看到在交汇处形成的强烈抬升, 而强上升区就位于强风速切变带上, 可见, 切变雨带的抬升机制在于这支中层偏东干冷气流与偏南暖湿气流的交汇。从散度的垂直分布图上 (图略) 可验证这一观点:强辐合区位于中层的强风向切变上, 高层具有一定的辐散, 但相对较弱, 低层则基本为辐散。可见, 强迫作用主要产生在中层。

(4) 冷涡发展过程分析 从低涡的发展演变过程看, 高层涡度平流仍是系统主导因素。开始阶段, 垂直速度较弱 (初始化影响), 低涡位于高空槽前, 槽前偏南风有较强正涡度平流 (南侧正涡度远大于北侧), 中低层涡度及平流值均较小。这一高低层涡度平流差异可强迫产生上升运动, 上升运动在250~500 hPa之间 (中心在400 hPa, 中心值0.6×10-3 hPa·s-1), 与之对应250 hPa形成一定的辐散, 而辐合区在中层 (500 hPa)。积分6 h后, 250 hPa的辐散有所增强, 辐合的层次向下扩展并有所增强。此时上升运动已向下扩展到700 hPa, 而最强上升层次仍在400 hPa (中心值1.57×10-3 hPa·s-1)。从穿过低涡中心的经向流场垂直剖面图 (沿图 7直线CD, 图略) 可直观地看出, 上升运动在高层远大于低层。可见, 上升运动的主要强迫来源于高层。尽管这一结论部分受到初始化影响。但从整个模拟时段低涡移动来分析, 其基本上受到高空槽前的正涡度平流中心移动的引导向偏北方向移动, 因此这一观点基本反映了系统发展演变的客观情况。

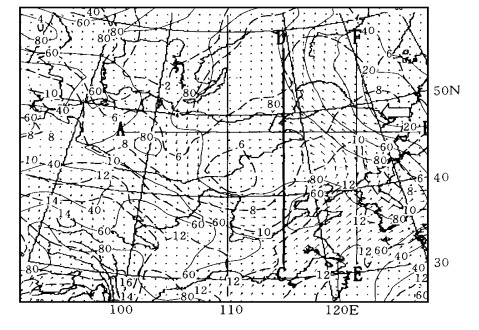

本次过程的雨量中心在低涡的西北象限, 不同于通常位于低涡东南或东北象限的情况。分析其原因, 发现高空急流的位置是导致这一结果的主要因素。开始阶段 (积分0~3 h) 低涡西侧200 hPa为一准南北向偏南急流, 急流核位于降雨中心上空, 因而动力抽吸作用并不明显。之后, 急流核分裂成南北两个并向北移动, 后一个急流核入口区移至降雨中心上空 (积分6 h, 200 hPa流场, 见图 8a区域D)。从图中可见, 急流入口区右侧正好位于低涡西北象限及降雨中心上空, 形成利于强降水产生的高空急流配置 (此时急流核为24.9 m·s-1, 400 hPa上升速度已增至2.78×10-3 hPa·s-1, 为过程最大)。之后, 急流核继续向北传播并逐渐减小对雨区的影响, 而上升运动也有所减弱, 上升速度为2.26×10-3 hPa·s-1 (图 5区域D)。可见, 这支高空偏南急流尽管不是很强, 但它与上升区的叠置却使上升运动大大增强。从散度场的垂直分布可以看到它在高层形成了强的辐散 (图略)。

|

|

| 图 8. 积分6 h的 (a) 200 hPa (b) 850 hPa流场 (试验A) (等值线为全风速, 单位: m·s-1, D为高空急流, E为低空急流) | |

另外, 低空偏东急流的作用也不容忽视, 积分3 h, 850 hPa上从中纬度偏南急流分裂出一个急流核, 并沿南→东南→偏东转向形成偏东急流, 之后, 其出口区左侧上方正好为高空急流入口区右侧, 与高空急流构成了上下耦合的形势 (图 5、图 8b区域E)。从散度垂直分布可见这一区域形成的辐合作用明显大于切变带。且与高空急流不同的是, 这一辐合作用在积分时段内始终维持。但是, 从影响的强度来看, 其辐合抬升作用明显弱于高空急流的辐散抽吸 (高层散度为8.1×10-5 s-1, 低层为-2×10-5 s-1)。这是由于这支偏东急流出口区北侧为偏南风, 而南侧为偏北风 (图 8b, E为急流)。风场的这一配置一定程度削弱了其出口区左侧的辐合。因此, 其激发的上升运动也相对较弱, 强上升区始终维持在300~700 hPa之间。可见, 低涡西北象限上升运动的强迫主要来自高层, 是由差动涡度平流与高空急流的共同作用产生, 其中高空急流作用时间较短, 但强度较大。低空急流的存在使其得到增强。且持续时间较长, 强度稍弱。

(5) 冷涡和切变雨带的不稳定分析 冷涡及切变带的不稳定因素, 发现整个积分时段内, 上升区300 hPa以下的大气均接近饱和 (相对湿度 > 80%, 图 5、图 6), 而θe垂直分布显示, 对流层中部 (300~600 hPa) 为一高能区 (图略), 400 hPa以下大气呈现中性或弱的稳定层结。从湿度 (图 5) 及θe分布可以看到只在切变南侧低层 (850 hPa以下) 有一定的不稳定能量输送。雨区上空相对稳定的原因可能是由于前期降水使不稳定能量得到释放, 另外, 潜热释放也使得中高层得到充分加热, 因而雨区上空维持稳定。可见, 过程开始后不稳定因素对上升运动的强迫不很明显。另外, 由于本次过程偏西、东南路径均不具备水汽输送作用, 因此, 偏南 (包括低层的西南及偏东方向) 气流起到提供降雨过程水汽输送的作用。

3.2 试验B:减弱阻塞高压试验(1) 对系统强度及降水的影响 阻塞高压是本次过程重要的影响系统, 对降水强度及位置有重大影响。将阻高减弱之后, 积分12 h, 500 hPa高度降为5800 gpm (试验A为5861 gpm), 位置偏东北约500 km。雨带分布明显偏东并减弱 (偏东400 km, 中心为43.9 mm).另外, 24 h雨量差值图 (图略) 显示, 雨带总体减弱明显, 减弱区约为增强区 (位置变化也是原因之一) 的10倍以上, 可见, 阻高不仅通过影响上游低值系统位置而影响雨带位置, 对降雨强度的影响也是巨大的。

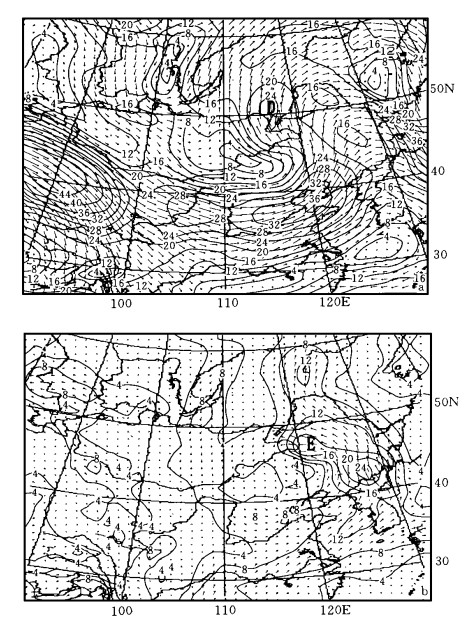

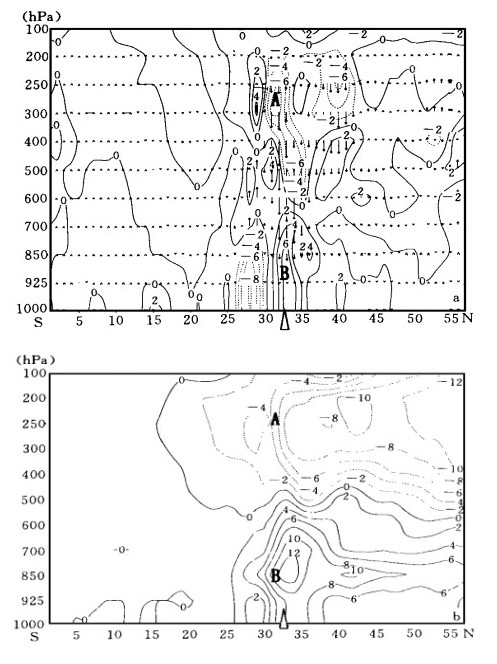

(2) 对垂直速度的影响 为了了解阻高减弱导致降水减弱的机制, 重点分析了垂直速度的变化。从阻高减弱前后穿过冷涡的差值垂直速度与差值散度经向垂直剖面图 (图 9a, 沿图 7直线CD) 可见, 雨带上升速度减弱非常显著 (中心为1.6×10-3 hPa·s-1)。差值散度分布显示, 上升运动的减弱是由于高层产生差值辐合及低层产生差值辐散场.从图 9b的差值v场剖面图可以看到这一变化的原因:在高层 (500 hPa以上) 南风大为减弱, 低层南风则有明显的增强。这是由于阻高减弱东退, 使其后部的偏南急流区沿纬向拉伸, 宽度增大, 导致高层风速减小。而在低层原为偏东风区域, 阻高东退使偏东风变为东南风, 使得南风分量得到增强, 从而导致低层南风的增强。在高层由于南风增强导致区域A附近∂v/∂y < 0, 产生辐合, 而低层在区域B附近∂v/∂y > 0, 产生辐散, 分别与图 9a的A、B对应。这一配置明显抑制了上升运动的发展, 导致降水减弱。另外, 阻高也通过使偏东气流减弱导致上升运动减弱。从类似图 9的纬向剖面图 (沿直线AB, 图略) 可见, 整个切变带上上升运动减弱非常明显, 且尺度较大。导致这一结果的散度分布也类似于图 9, 且范围较大。差值辐散在中层的大值区正好是偏东干冷气流与偏南气流交汇的地点。从差值u场的分布可以看到, 阻高减弱使切变北侧的东风受到全面削弱, 且高层更为明显, 减弱的大值轴线随高度向西倾斜, 这一倾斜导致的结果是使切变带中高层∂u/∂x < 0, 产生差值辐合, 而低层∂u/∂x > 0, 产生差值辐散, 从而导致上升运动的减弱。另外, 经向剖面图 (图 9a) 上升运动减弱区的南侧, 纬向剖面图 (图略) 上升运动减弱区的东侧, 有一定的上升运动增强区的存在, 只是强度较弱, 尺度较小。可见, 偏南、偏东气流强度的改变不仅使降水减弱, 也使系统及降水的位置偏南、偏东。总之, 阻高减弱主要通过使其底部的偏东气流减弱及后部的偏南气流在高层减弱、低层增强使系统及降水减弱, 而且从其影响的方式还可看出, 这两支气流为系统发展提供了重要的动能。

|

|

| 图 9. 积分6 h试验B与A经向 (a) 差值垂直速度及差值散度 (b) 差值风场剖面图 (试验B-试验A) (a中, 矢量为差值w, 单位: m·s-1; 等值线为差值散度, 单位: 10-5 s-1。b中, 等值线为差值v, 单位: m·s-1, 南风增大为正) | |

3.3 试验C:西北路冷空气增强试验

(1) 对降水及低涡强度的影响 西北路冷空气是本次过程的主要冷空气来源。对低涡的发展具有重要的意义。将其增强进行模拟。结果降水明显增强, 低涡北侧的雨量中心从51.6 mm增至69.8 mm, 增幅近40%, 且主要影响低涡附近降水。从雨量差值图上 (图略) 还可看到, 雨区有所北抬。相应的低涡中心的变化也较为相似, 低涡强度增强 (平均增强约20 gpm), 北抬明显。

(2) 对涡度的影响 冷空气加强之后, 从涡度的变化可大致看出其影响低涡的途径。首先, 积分3h, 高层涡度值较试验A有明显的增长 (试验A为12×10-5 s-1, 试验C为15×10-5 s-1), 涡度平流也明显增强, 即高层强迫有所增强。积分6h, 低层涡度中心从11.2×10-5 s-1 (3h) 激增至22.1×10-5 s-1, 增强近一倍, 远大于试验A中的增幅。这种急剧的增长不可能由上升运动形成的低层涡度补偿性增长产生, 而是由于冷空气沿槽后下沉气流进入低层低涡区并增强其斜压性所致, 从剖面图可看到低涡南侧下沉气流较试验A有明显加强 (图略)。因此, 冷空气加强首先加强高层强迫, 导致上升运动增强, 之后使低层斜压作用加强, 导致系统增强从而使降水得到增强。

(3) 垂直速度 冷空气对降水的影响最终体现在垂直速度上, 积分6h穿过低涡的经向流场剖面图显示 (图略), 与试验A不同的是中层500~700 hPa的上升运动尺度明显增大, 达10个格距, 而试验A只有5个格距。另一点区别是高层 (200 hPa) 南风急流核由试验A的22 m·s-1增至28 m·s-1 (区域D), 且明显向下扩展, 500 hPa南风由试验A的8.0 m·s-1增至13 m·s-1。对散度的影响可从差值垂直速度及差值散度分布图 (类似于图 9a, 图略) 上看出, 图中显示在低涡附近500~700 hPa之间为一上升运动增强区, 其上方 (300~600 hPa) 对应强的差值辐散区, 其下方 (700 hPa以下) 为差值辐合区。因此可导致中层上升运动增强。高低层这一差值散度场的形成主要由于高低层南风变化引起的。从差值v场经向剖面图 (类似于图 9a, 图略) 可以看到, 沿低涡其南侧风速变化较小, 其北侧在高层南风明显增强, 在低层则明显减弱, 增强区在500 hPa以上。类似于试验B的分析, 差值v场的这种分布使低涡区高层存在∂v/∂y > 0, 形成差值辐散; 而在低层存在∂v/∂y < 0, 形成差值辐合, 从而导致上升运动增强。高层南风的增强较易理解, 由于冷空气增强使大气斜压性加剧, 温度梯度增强导致风速加大与之适应。而低层南风的减弱是由于低层涡度的急剧增强使气流气旋式旋转增强, 从而使低涡北部气流沿偏东→东北→偏北方向旋转得到增强, 因而导致其北侧南风分量减弱 (可参照图 8b区域E北侧)。可见, 冷空气增强导致低涡区北侧高层偏南气流增强, 低层偏南气流减弱, 是导致降水增强的一条重要途径。

西北路冷空气对切变的影响明显弱于低涡, 从穿过切变的差值垂直速度与差值散度图 (图略) 可以看到, 上升运动增强较弱, 高层辐散有所增强, 而低层辐合基本未变。高层辐散的增强是由于高层偏南风的增强引起, 但由于其位置不在入口区右侧, 故影响程度较小。降水基本类似于试验A。

(4) 系统移动的讨论 我们注意到, 在试验A中, 高层偏南气流产生的正涡度平流是系统发展的触发因素, 且作为高层强迫的主要因素对系统影响最为持久, 并使低涡沿其正涡度平流方向移动。在试验B中, 由于阻高减弱导致高层偏南气流减弱, 使低涡北抬明显减弱 (偏东气流的减弱使系统有所偏东)。而试验C中, 由于冷空气增强导致高层偏南气流增强而使低涡北抬明显增强。可见, 高层偏南气流是本次过程主要的引导气流, 其移动方向决定着未来低涡移动的方向。另外, 偏东气流强弱也对系统的位置有一定的影响。

4 结论(1) 利用MM5的非静力方案, 分别采用HLAFS的分析场和预报场做初估场和侧边界, 即使使用50 km的分辨率, 仍能较好地模拟出此次低涡切变型暴雨过程, 并能揭示出此次过程中的一些中尺度特征。

(2) 模拟发现, 阻高底部的偏东气流在低层具有暖湿性质, 是由偏南气流转向形成的, 其作用为输送来自西南路径的水汽; 在700~400 hPa之间具有干冷性质, 源于阻高前部偏北下沉干冷气流。这与普遍的把阻高底部的偏东气流作为 (源于太平洋的) 水汽输送带的情形不尽相同。

(3) 切变带上升运动的强迫来自中层偏南气流与偏东干冷气流间强风向切变形成的动力抬升作用。正是由于中层偏东干冷气流的存在才导致了切变的存在及切变雨带的产生。

(4) 低层偏南气流是本次过程唯一的水汽输送途径, 其动力强迫机制并不明显。高层偏南气流是本次过程主要的引导气流, 其在高层形成的强正涡度平流是触发上升运动的因素, 强正涡度平流的方向决定低涡移动的方向, 偏东气流对系统东西向的位置有一定影响。

(5) 低涡西北象限强降水的产生是由于高空偏南急流与低空偏东急流构成了利于强降水产生的耦合形势。其中高空急流的作用较强但维持时间较短, 低空急流影响时间较长而影响程度较弱。

(6) 阻高减弱使其底部偏东气流减弱, 及后部偏南气流在高层减弱、低层增强, 导致高层辐合增强、低层辐散增强, 从而导致降水减弱。并通过这二支气流的减弱使系统偏南、偏东。

(7) 西北路冷空气增强首先使低涡和切变北侧高层偏南气流增强, 导致中高层辐散增强, 之后使低层偏南风分量减弱, 导致低层辐合加强, 从而使中层上升运动增强并最终导致降水增强。

| [1] | 郑秀雅, 张廷治, 白人海. 东北冷涡分类、形成过程及暴雨模式. 东北暴雨. 北京: 气象出版社, 1992. 468~476. |

| [2] | 孙力. 两例爆发性东北低压的对比诊断分析. 应用气象学报, 1995, 6, (4): 468–476. |

| [3] | Georg A G, Jimy D, David R S. A Description of the Fifth-Generation Penn. State/NCAR Mesoscale Model (MM5). NCAR Technical Note, NCAR/TN-398+STR. 1994. |

| [4] | 葛明, 陈端军, 蒋尚城. 一次黄河气旋暴雨大尺度高低空急流影响的数值试验. 暴雨、灾害. 北京: 气象出版社, 1997. |

2001, 12 (2): 176-187

2001, 12 (2): 176-187