2. 河北省气象台, 石家庄 050021

2. Weather Office of Hebei, Shijiazhuang 050021

积云对流对天气系统的发展演变和全球气候变化起着重要作用.因此, 在数值模式中真实地描写、合理地模拟大气中的积云对流及伴随的降水过程是非常重要的, 长期以来也一直是很受重视的研究课题之一.然而, 由于积云对流与大尺度环流的相互作用是一个极其复杂的非线性过程, 使得积云对流参数化、特别是中尺度模式中的积云对流参数化问题至今依然是气象学者面临的最具挑战性的难题之一, 可以说尚未形成中尺度模式积云对流参数化的普遍理论. Molinari和Dudek在1992年, Zhang等在1994年对中尺度模式中降水过程的描述和积云对流参数化问题作过精辟的综述[1, 2].他们指出, 当网格距减小到50 km以下时, 一般讲传统的参数化方法就不再适用.在网格距为50~20 km时, 用混合方式 (hybrid, 即对网格尺度与次网格尺度分别使用显式和隐式方式来描述, 并考虑次网格尺度水 (凝结) 物质对网格尺度水 (凝结) 物质的反馈和作用) 模拟云和降水过程更接近于真实情况, 优于传统的参数化方式. Zhang等使用MM4 (采用混合方式) 非常成功地模拟拟和分析了发生在美国的强对流暴雨及雹线过程[3, 4].在网格距为2~3 km以下时可以只使用显式方式, 但对网格距在20~3 km之间的积云对流参数化问题, 尚未形成普遍共识.在这样的分辨率下, 部分积云过程 (有组织的积云团或积云群的活动) 实际上已可以被网格尺度分辨, 在这种情况下, 中尺度模式对积云过程通常的处理办法 (即同时用可分辨和不可分辨尺度加以描述的方法), 可能使实际对流的连续过程被人为地在可分辨与不可分辨尺度之间形成谱断裂.虽然中尺度模式积云对流参数化问题没有完全解决, 但“显式+参数化”的方法还是比较广泛地被应用, 既有大量的成功事实, 也有不少失败的个例.

国家气象中心近几年对PSU/NCAR的MM5进行了移植开发、模拟试验, 并在有特殊需要时, 进行实时预报服务[5~8].由于MM5模式是以研究目的发展起来的中尺度模式, 其发展得到了气象学者的广泛参与, 故模式中许多物理过程的描述都有多种 (两种或以上) 方案供选择.而且, 使用MM5模式时其空间分辨率又往往选择在50~5 km这一所谓的“灰色区域”.因此利用MM5进行数值试验研究, 特别是作为业务应用时, 有必要分析、了解和比较各种参数化方案的效果、适用性及合理性, 以期达到有效应用之目的.本文应用真实暴雨个例资料, 在不同模式分辨率下, 对MM5模式中的几种积云对流参数化方案进行了比较试验和分析, 以求进一步了解和认识MM5模式中不同积云对流参数化方案的性能、特点和适用范围, 为合理选择和使用模式中的积云对流参数化方案提供一些依据.

1 试验方案设计 1.1 个例选择1996年8月初, 9608号台风在福建省福清县登陆后, 减弱为低气压向西偏北方向移动.北移过程中与西风槽叠加, 变性为温带气旋并再度加强, 致使河北省于8月3~5日出现了30年来最大的一次暴雨过程.一些天气学和云图分析[9~10]发现, 这次暴雨的发生与明显的对流云团活动相联系, 特别是4日上午至傍晚, 对流云团发展, 对流单体合并为复合体, 造成了石家庄附近地区的特大暴雨, 其中平山、井径、石家庄12 h降水量分别达到274.7、259.8和243.7 mm (图 1).选择这样一个被观测确认有较强积云对流活动的暴雨过程, 来进行积云对流参数化方案对比试验和分析, 应该说是合适的、有代表性的.

|

|

| 图 1. 1996年8月4日00:00~12:00 (UTC, 下同) 累计降水量 (a), 及由加密观测得到的相应的河北省地区降水分布 (b) | |

1.2 试验方案设计

试验范围大致以石家庄为中心 (37.0°N、115.0°E), 主要覆盖中国东部 (面积为3600 km×3600 km) 地区 (图略).试验以国家气象中心1996年运行的全球业务模式T63L16的分析场为初估场, 作再分析后形成模式初值和侧边界条件.运用MM5-V2非静力版本, 在其它物理过程方案 (显示降水方案、行星边界层方案、辐射方案等) 完全相同的条件下, 进行了模式分辨率分别为60 km、20 km和10 km的3组试验 (TEST60、TEST20、TEST10, 后两组试验采用二重嵌套, 外区分辨率分别为60 km和30 km).每组试验都分别用4种积云对流参数化方案 (即KU、GR、KF和BM方案) 对上述石家庄暴雨过程进行模拟.对照观测事实, 分析探讨各方案的性能和特点以及在不同中尺度分辨率下对积云对流过程的模拟能力.模拟主要针对4日上午至傍晚石家庄暴雨最强烈的时段来进行, 初始时间选在强对流发展前12 h, 即3日12:00UTC, 积分24 h.

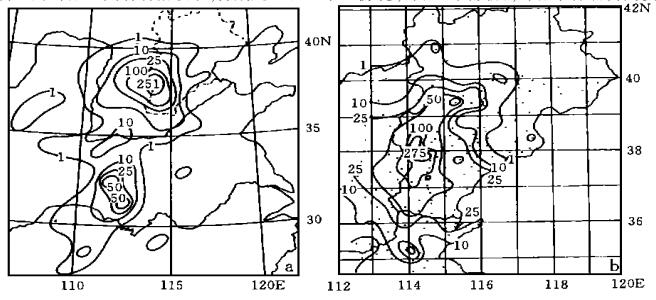

2 试验与分析比较 2.1 总降水对积云对流参数化方案和分辨率的敏感性图 2给出3种分辨率、4种对流参数化方案下, 模拟的12 h累积总降水分布.图 1给出了相应的观测结果, 图 1a是由常规降水观测站资料给出的降水分布, 而图 1b则是由河北省及周围地区加密降水观测得到的降水分布 (其它地区的加密资料未能得到).应该说图 1a给出的雨区范围及强降水中心是可信的, 但加密资料则可给出雨区内更细致的降水分布特征.例如, 图 1b新乡附近有一个52.3 mm的尺度较小的降水中心, 在图 1a中是看不到的.对比图 2与图 1可以发现, 在不同分辨率、不同积云对流参数化方案下, 大于1 mm的区域虽有些不同, 可总降水的10 mm落区模拟结果相近, 大致都模拟出了主要实况降水区特征.但是, 不论暴雨中心落点还是降水强度, 在各种试验间以及模拟与观测之间都还存在着一定的差异.特点如下:

|

|

| 图 2. 各种分辨率、各种对流参数化方案的模拟 (1996年8月4日00:00~12:00累计降水量) | |

(1) 当模式水平分辨率提高时, 主要雨区有收缩的趋势, 亦即南北走向的雨带特征更加清晰.这种变化在分辨率由60 km提高到20 km时更加明显.随分辨率的提高, 强降水中心的预报也更加细化.除石家庄附近的主要强降水中心各种试验都作了较好的模拟外, 还可以看到对35°N以南的河南省老河口 (32.4°N、111.7°E) 66 mm的次强实况降水中心, 当分辨率为60 km时, 几乎各种方案都未模拟出该中心, 使用BM方案时虽有所反映, 但比实况位置偏北较多.当网格距减小为20 km以后, 各种方案则都较好地模拟出了这一中心.

(2) 不同对流参数化方案的选择及水平分辨率的改变, 对于强降水中心落点的模拟似乎影响不大.实况中主要的强降水中心 (274.7 mm) 出现在石家庄北部的平山, 12种试验模拟的这一强降水中心, 相互间的位置差异不大, 且都与实况比较接近, 最大误差都在1个经、纬度以内.此外还可发现, 除了60 km的KF, BM试验外, 其他试验都在35°N附近模拟出了一个强度几乎可与石家庄附近降水强度相比拟的暴雨中心.这个模拟中心似乎是对图 1b中新乡附近降水中心的反映, 各种方案模拟的降水中心落点之间差异也在0.5个纬度和1.0个经度之内 (见表 1).

|

|

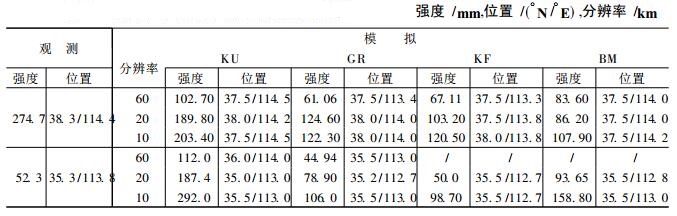

表 1 强降水中心强度与位置的观测与模拟 |

(3) 降水强度的模拟对水平分辨率的改变及不同对流参数化方案的选择有较大的依赖性.总的来说, 模拟的降水中心值随水平分辨率的提高而增大, 这一规律与模式在中α尺度范围 (格距为200~50 km) 时降水强度对水平分辨率的依赖关系是一致的[11].对同一分辨率而言, GR与KF方案模拟的降水强度比较接近, 而KU模拟的降水中心值总是明显地大于其它3种方案.对于这次暴雨过程的主要降水中心 (石家庄附近), 所有方案模拟的雨量都小于实际的降水强度, 但随分辨率的提高, 模拟值越接近实况.对于新乡附近的降水中心, 除20 km的KF方案模拟的强度与实况较为吻合外, 多数模拟结果都较实况有明显的夸大.特别要注意的是, 使用KU方案与BM方案, 尤其当分辨率为10 km时, 模拟的该降水强度都远远超过石家庄附近主要降水中心的强度 (表 1), 其模拟结果的合理性与可靠性是值得进一步推敲的, 至少是缺乏代表性的.

(4) 随网格距的减小, 雨区内的小闭合中心明显增加.尽管目前所能获得的雨量观测资料稀疏, 不足以完全反映降水过程的小尺度分布特征.但毫无疑问, 当模式格距较小, 特别是减小到10 km时, 在模拟出主要降水分布特征的同时也出现了一些虚假的降水中心.对于新乡附近的这种尺度较小的强降水中心, 当模式格距减小到10 km时, 所模拟的降水量的过分夸大, 是否也应该认为存在一定的虚假成分.至少可以肯定的是, 在预报区域的东南象限, 亦即气旋东南方向的暖区中的零星降水, 4种方案都有不同程度的放大.就此个例, 采用20 km网格距的MM5模式似乎已经可以较好地模拟现有观测资料所能描述的主要降水特征.

尽管一般认为当模式水平分辨率在5~2 km以下时可以只用显式方案, 但是作为尝试我们对4种试验也进行了水平格距为10 km的完全显式方案的试验.结果出乎意料地发现一些虚假的降水中心, 特别是预报区域东南象限、暖区里午后的零星降水比10 km分辨率4个含有积云对流参数化方案的模拟结果有更加夸大的趋势.关于这方面的试验结果, 亦即在中U尺度 (20~10 km) MM5模式中对流降水方案模拟结果更详细的对比分析、对流参数化所起的作用等, 我们将在另文中进行讨论.

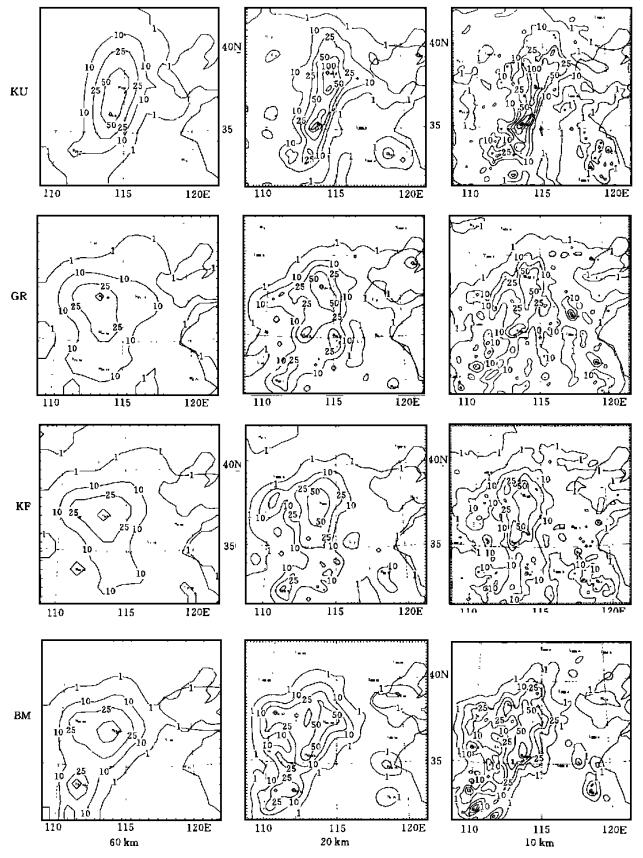

2.2 次网格尺度降水贡献对分辨率和积云对流参数化方案的依赖性为定量分析几种积云对流参数化方案模拟的次网格尺度降水贡献随模式分辨率的变化情况, 我们依次对3组试验在细网格范围求算了次网格尺度降水占总降水比例的平均值 (表略).由计算结果可知, KU方案模拟的次网格尺度降水占总降水的比例随分辨率的提高呈缓慢增加趋势, 而其它3种参数化方案模拟的次网格尺度降水占总降水的比例是随分辨率的提高而减小的, 次网格尺度降水贡献随分辨率变化的幅度, 对不同积云对流参数化方案是有差别的.在相同分辨率下, 不同积云对流参数化方案得到的次网格尺度降水贡献是不同的.图 3给出了与前面分析相对应的12 h强降水时段次网格尺度降水占总降水比例的直方图, 可以直观地看到, 在3种分辨率下使用KU方案时次网格尺度降水贡献均较大 (达77%以上), 而且随分辨率的提高变化幅度尽管很小却呈上升趋势; 使用BM方案次网格尺度降水贡献在不同分辨率下有较明显差别, 当分辨率为60 km时以次网格尺度降水为主, 而10 km时则以网格尺度降水为主; KF方案和GR方案的次网格尺度降水贡献比较接近, GR方案贡献略小, 两方案次网格尺度降水最大贡献未超过57%, 其随分辨率的变化幅度则介于KU方案和BM方案之间, 与分辨率变化的幅度比较同步.值得指出的是, 随着模式分辨率的提高, 原本在粗网格中的“次网格”积云对流过程, 在网格变细后理应部分地被网格尺度所描述.因此, 次网格尺度降水占总降水的比例应该随水平分辨率的提高而相应减小.但KU方案则相反, 表现为增大趋势, 这似乎是不合理的.

|

|

| 图 3. 次网格尺度降水占总降水的比例 (%) (1996年8月4日00:00~12:00平均, 黑框60 km, 灰框20 km, 白框10 km) | |

2.3 各方案模拟的积云对流加热率的垂直分布特征

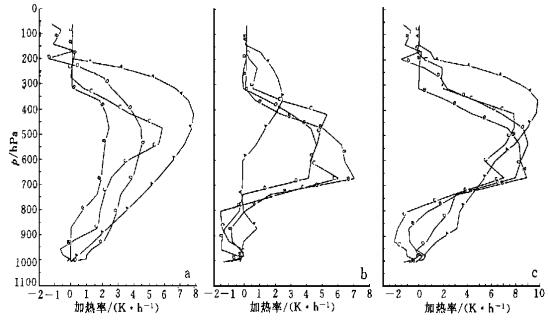

图 4给出了积分14 h (即石家庄暴雨发生时), 模式分辨率为20 km时各方案模拟的暴雨中心 (石家庄附近) 积云对流加热率、显式降水过程凝结加热率及总 (积云对流+显式) 加热率的垂直廓线.由图 4a可以发现, KU方案模拟的积云对流加热率垂直分布特征与热带观测试验资料诊断得到的对流加热率平均情况是相似的[12], 对流加热作用出现在对流层相当深厚的层次里 (从1000~200 hPa), 廓线比较光滑, 呈平缓单峰型, 最大加热率出现在400 hPa; 与KU方案类似, BM方案的垂直加热作用也分布于相当深厚的层次, 但加热率峰值大小只有KU方案的一半, 因而加热率随高度的变化比KU方案要小.另外, 在加热层顶部有一个厚度为50~100 hPa的薄冷却层 (美国的GATE观测试验资料诊断得到的对流加热率廓线就有这种特征, 是由云顶卷出水物质的蒸发冷却所致[12]); GR方案的加热率垂直分布与BM方案和KU方案类似也是呈现平缓单峰分布, 在加热层顶部也存在薄冷却层 (类似于BM方案), 其区别表现在加热率峰值、加热率随高度的变化以及加热层厚度都比BM方案和KU方案要小.KF方案的加热率垂直分布则与前述3种方案的加热率垂直分布有所不同.首先, 加热率廓线呈陡峭单峰特征; 虽然在较厚层次里存在加热, 但加热随高度的变化不均匀, 其主要贡献是在对流层中上部 (400~600 hPa); 此外, 加热层底部和顶部分别存在薄的冷却层, 底部冷却层厚度和强度大于顶部冷却层.KF方案加热率的这种垂直分布特征可能与方案考虑了云与环境的侧向混合及云中下曳流有关, 比如云体上部除对流引起的环境大气的加热外, 还有由对流引发的云体上部外围 (环境大气) 下沉补偿气流的绝热增温作用; 侧向混合从云中卷出水物质的蒸发冷却也会部分抵消对流凝结过程对云体中-下部环境大气的加热; 云中下曳流则造成云底到地面环境大气的冷却.这种分布与美国大陆温带的观测资料诊断得到的对流加热率具有一些相似特征[12].上述各方案的对流加热率垂直分布特征不依赖于模式分辨率, 模式分辨率不同时, 加热率数值大小有一些变化 (图略).

|

|

| 图 4. 积分14 h暴雨中心积云对流加热率 (a), 显式降水过程凝结加热率 (b) 及总 (积云对流+显式) 凝结加热率 (c) (其中, 线A: KU方案; 线B: GR方案; 线C: KF方案; 线D: BM方案) | |

对比图 4b和4c可以发现, 使用GR、KF及BM方案时, 总加热率的垂直分布特征与显式降水过程凝结加热率分布比较接近, 而对于KU方案, 总加热率的垂直分布特征则与对流凝结加热率分布更加接近.从图 4c中4种积云对流参数化方案下总加热率的垂直分布特征可知, KU方案下总加热层的垂直厚度和最大加热率高度比其它3种方案时略大和略高, 而其它方案下的总加热率的大小和最大加热率所处高度均比较接近.也就是说, 在20 km分辨率下GR、KF和BM等3种积云对流参数化方案的不同选择, 并没有造成大气温度垂直结构总体模拟结果的明显差异, 即使选择KU方案, 这种差异也不是十分显著.这一结果与我们的经验是吻合的, 即不同模式的形势预报差别可能不大, 而降水量预报却有可能差别不小.这从另一个角度说明了降水过程的复杂性和云微物理过程的重要性.

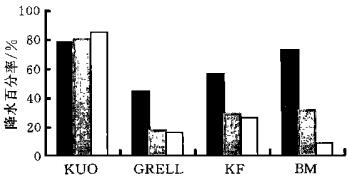

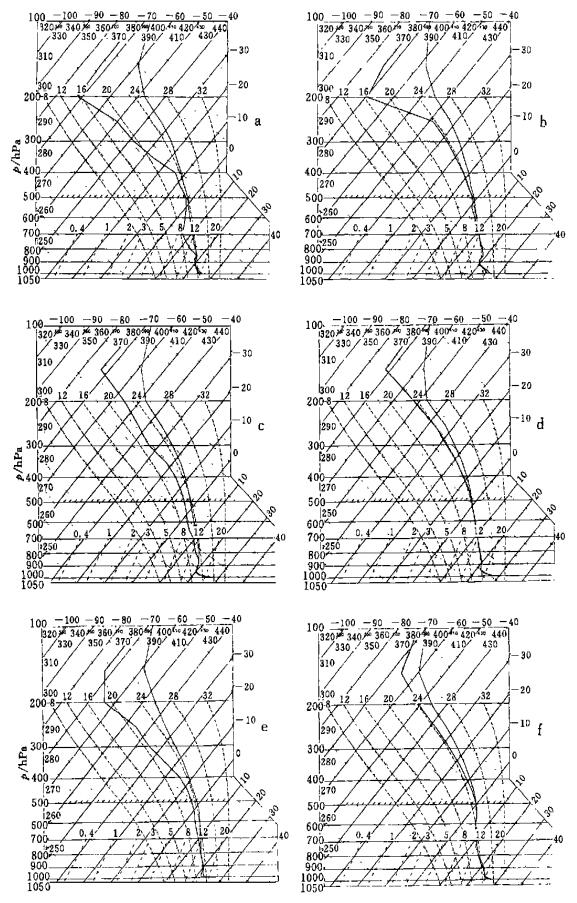

2.4 对大气垂直结构模拟能力的对比与分析这里首先对照暴雨点 (石家庄) 在4日00:00 (UTC) 和12:00 (UTC) 实际温湿垂直结构 (客观分析) 来比较不同方案下模式对大气垂直层结的模拟能力.观测表明, 4日00:00 (UTC) 亦即暴雨发生前 (图 5a), 石家庄整层气柱基本上是未饱和的, 但低层 (1000~850 hPa) 相对湿润 (T-Td) 很小; 对流层顶在150 hPa附近.对应这一时刻, 4种方案的模拟结果 (积分12 h) 也都显示出气柱不饱和、低层比较湿润和对流层顶位于150 hPa附近的特征; 温度廓线的模拟与实况比较接近, 比较而言KF方案 (图 5c) 和GR方案 (图略) 相对较优, KU方案 (图 5e) 和BM方案 (图略) 模拟的对流层低层 (700 hPa以下) 温度略低于而中层 (700~400 hPa) 略高于观测; 湿度廓线的模拟结果与实况存在一定差别, 如, 实况700 hPa层露点温度出现的极小, 各方案均未反映出来.此外, 由图 5a可以看到, 暴雨发生前, 850~500 hPa存在一个条件性不稳定层.对于这一特征, 除了KF方案在600 hPa附近模拟出了很薄的条件不稳定层外其它方案均未模拟出来.在强降水过后 (4日12:00UTC), 对流层低层实际大气呈现出湿绝热状态, 对流层中高层气柱温度有所上升 (图 5b).与此对照, 相应的24 h模拟结果显示, KF方案 (图 5d) 及GR、BM (图略) 3种方案模拟的对流层中低层温湿层结与观测相当吻合, 模式大气也都被调整到湿绝热状态; KU方案 (图 5f) 则有所不同, 模式大气在低层出现了不合理的超绝热状态, 并且400~600 hPa层的温度比实际高出2 K左右 (这可能与KU方案过强的次网格凝结加热有关).另外, 各试验对流层高层 (300~150 hPa) 模式大气的温度均比观测偏低一些.总的来看, 使用KF方案时, 垂直层结模拟分布与实况最为接近, 其次是GR和BM方案, KU方案相对差一图 6经过石家庄暴雨中心, 沿东西方向 (垂直于雨带) 所作的水平风及扰动高度 (沿线每点的高度值-沿线平均高度值, 单位: m) 的垂直剖面图 (取自分辨率为20 km、积分15 h的模拟结果) (a) KU方案; (b) KF方案些, 特别是在高分辨率模拟的情况下更为明显.

|

|

| 图 5. 1996年8月4日00:00 (UTC) (暴雨发生前) 及4日12:00 (UTC) (暴雨发生后) 石家庄观测 (分析) 的垂直温湿结构 (a, b) 及格距为20 km的KF方案 (c, d) 与KU方案 (e, f) 相应的模拟结果 | |

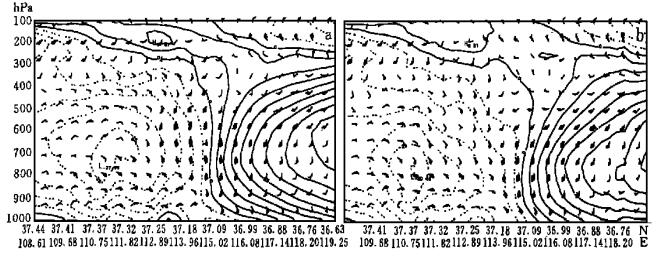

在分析中我们注意到, 使用不同积云对流参数化方案得到的大气水平环流特征 (如200、500、850 hPa槽、脊和海平面低压、高压位置和强度等) 彼此很接近且与实况 (分析) 吻合 (图略).下面所给出的垂直剖面分析, 从另一个角度也可以说明这4种方案下模拟的水平环流特征的一致性.以20 km分辨率的4种方案模拟结果为例, 我们沿同一条线 (通过石家庄暴雨中心, 垂直于雨带) 作水平风及扰动高度 (沿线每点的高度值-沿线平均高度值) 的垂直剖面图, 可以看出4种方案模拟结果都给出同样信息, 即:暴雨发生时 (如积分15 h对应于8月4日03:00UTC), 对流层中低层存在中尺度扰动低压和高压 (半径约400 km), 其中扰动低压中心在110°~111°E的800 hPa层附近, 扰动强度为-25~-30 m; 而对流层上层则是与低层相反的西高东低配置.在对流层中低层, 扰动高压一侧为一致的较强偏南风, 而扰动低压一侧的水平风相对小一些且随高度变化明显, 800 hPa层附近有偏东急流 (这里以KU和KF方案为例, 见图 6).结合图 2不难看出降水带位于中低层扰动低压东部至扰动高压西部边缘, 强降水则是出现在低层偏南与偏东风形成的明显风切变的地方.虽然4种方案模拟结果所反映的水平环流特征是一致性, 但是各方案模拟结果的细微差别还是存在的, 其中KU方案模拟结果与其它方案的差别就相对大一些.如, 对流层中低层的扰动高压中心位置比其它方案略高; 对流层中层扰动高压西部的偏南风速较其它方案要大一些; 对流层上层扰动高压中心值比其它方案略高等.

|

|

| 图 6. 经过石家庄暴雨中心, 沿东西方向 (垂直于雨带) 所作的水平风及扰动高度 (沿线每点的高度值-沿线平均高度值, 单位: m) 的垂直剖面图 (取自分辨率为20 km、积分15 h的模拟结果) (a) KU方案; (b) KF方案 | |

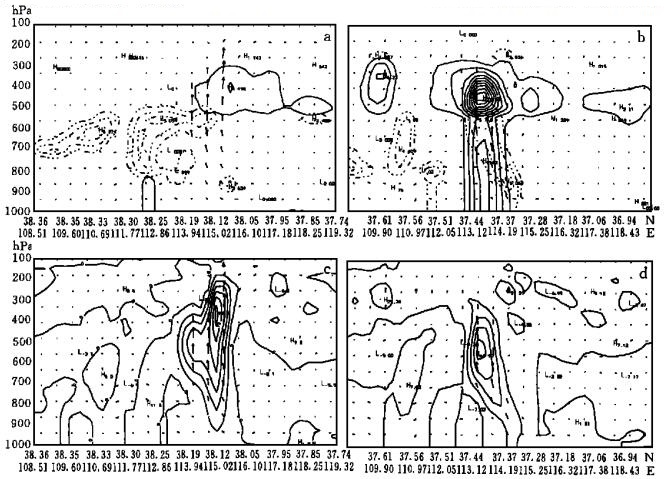

我们对4种方案模拟的云物理特征和垂直运动特征进行一些对比分析.也是在暴雨发生过程中 (如, 积分18 h对应于8月4日06:00UTC) 沿与图 6同样的垂直剖面 (这里经过的是模拟的石家庄暴雨中心) 作云水、雨水含量和垂直速度的剖面分析, 可以发现: KU方案和显式方案混合使用时, 模拟的云水、雨水含量 (主要是雨水含量) 均小于其它3种方案的情况, 特别是可以到达地面的雨水明显少得多 (这与前面所作出的KU方案下, 次网格尺度降水占主导地位的分析是一致的); KF、GR方案分别和显式方案混合使用时, 模拟的云底高度较KU、BM方案低、模拟的低云也相对要多; KF、GR、BM方案分别和显式方案混合使用时, 模拟的雨水分布大体相近, 可见到明显的接地雨水, GR方案的情况下, 对流层中上层的雨水含量中心值比另2种方案要小 (这里仍以KU和KF方案为例, 见图 7a, b).另外, 从图 7 (c, d) 还可以清楚地看到, 上升运动与云、雨水区对应; 除KU方案的情况以外, 最强上升运动区域都对应有接地雨水.4种方案模拟的上升运动总分布特征基本相似, 但最强上升运动所在高度并不完全一样, 由高到低依此为KU方案 (约在350 hPa)、BM和KF方案 (约在550 hPa)、GR方案 (约在650 hPa), 最大相差300 hPa; 除此而外, 上升强度也有一定差别, KU方案最强 (约1 m/s)、BM方案居中 (约0.8 m/s)、GR和KF方案相当 (约0.6 m/s).由此可见, 4种方案模拟的云物理特征和垂直运动特征还是存在一定差别的.尽管这种差别对模拟的水平环流特征似乎没有产生明显影响 (因为它们具有相对较小的数量级, 也因为积云对流参数化方案本身不完善, 如各方案只考虑了积云对流过程对网格尺度温、湿场的反馈作用, 而没有考虑对网格尺度动量场的反馈作用; 除KF方案外, 其它方案均没有考虑对网格尺度水物质的反馈作用等), 但这种差别对定点、定量降水的准确预报还是有影响的 (图 2).不难推断, 这种差别对天空状况、地面气温和湿度等要素的准确预报也都会产生影响.

|

|

| 图 7. 经过石家庄暴雨中心, 沿东西方向 (垂直于雨带) 所作的云水 (虚线, 间隔1.5×10-1 g/kg)、雨水 (实线, 间隔2×10-1 g/kg) (a, b) 和垂直速度 (间隔 15cm/s) (c, d) 的垂直剖面 (取自分辨率为20 km、积分18 h的模拟结果, 其中: (a, c) KU方案; (b, d) KF方案) | |

3 结论

利用实际资料对MM5在不同的水平分辨率情况下、几种对流参数化方案进行了对比试验.我们可以归纳出以下几点初步结论:

(1) MM5对降水中心强度的模拟, 不论对水平分辨率还是对对流参数化方案都有不同程度的依赖.但不同对流参数化方案的选择及水平分辨率的改变, 对强降水中心落点的模拟影响不太大.

(2) 当MM5模式分辨率由60 km提高到20 km时, 不论降水分布特征还是降水强度都有较明显的改进效果.但当网格距减小为10 km时, 主要雨区内小闭合系统比分辨率为20 km时明显增多.也就是说, 当分辨率提高到20 km以下时, 一方面模拟的细化可能带来某些改进的效果, 但同时也伴随有一些虚假中心的出现.这些问题都有待于今后作大量的研究、进行深入的剖析.总之, 对于网格距在20~3 km时, 模式降水过程的描述、积云对流参数化的使用问题, 尚未得到成熟的结论之前, 模拟中对水平分辨率的选择必须慎重.

(3) 对MM5模式取60~20 km分辨率时, KF、GR和BM方案所模拟的总降水强度虽然都较实况偏弱, 但对主要降水分布特征都有较好的模拟.此外, 次网格和网格尺度降水之间的比例及其随分辨率的变化也都较合理.因此, 这3种方案均不失为一种选择.

(4) MM5模式中选用KU方案时, 模拟的降水主要来自次网格尺度的贡献.而且此时次网格和网格尺度降水之间的比例随分辨率的提高而加大, 这是不合理的.这可能是KU方案中对流降水与水汽辐合的关系在高分辨率时被虚假放大的缘故.因此, 尽管在预报或模拟尺度不小于中T尺度的天气系统特别是热带系统时, KU方案已被广泛应用并取得了较好的效果, 但当模式网格尺度小于50 km时, KU方案对MM5似乎并非一个适宜的选择.

(5) 虽然4种方案下模拟的水平环流特征有较好的一致性, 但模拟的云物理特征和垂直运动特征还是存在一定差别的, 这种差别对定点、定量降水和天空状况、地面气温、湿度等要素的准确预报都会产生影响.因此, 在预报和模拟中应考虑预报和研究对象的特点对参数化方案选择使用.从对流加热廓线分布特征、方案所依据的观测基础和次网格尺度降水贡献等几方面来综合考虑, KF和GR方案可能比较适宜于模拟中纬度系统, 而BM方案对模拟热带系统可能相对具有一些优势.

本文仅仅是针对一次强降水事件对MM5模式中几种参数化方案及分辨率的选择进行的分析研究.结论只是初步的, 但希望能对使用MM5模式的同行们提供一些参考或对上述问题引起兴趣和关注, 以便更好地使用模式, 更正确地利用数值模拟来认识和预报中尺度气象问题.

| [1] | Molinari J, Dudek M. Parameterization of convective precipitation in mesoscale numerical models:A critical review. Mon.Wea.Rev, 1992, 120: 326–344. DOI:10.1175/1520-0493(1992)120<0326:POCPIM>2.0.CO;2 |

| [2] | Zhang D L, Kain J S, Fritsch J M, et al. Conments on"Parameterization of convective precipitation in mesoscale numerical models: A critical review". Mon.Wea.Rev, 1994, 122: 2222–2231. DOI:10.1175/1520-0493(1994)122<2222:COOCPI>2.0.CO;2 |

| [3] | Zhang D L, Fritsch J M. Numerical simulation of the meso-β scale structure and evolution of the 1977 Johnstown flood.Part Ⅱ: Intertially stable warm-core votex and the mesoscale convective complex. J.Atmos.Sci, 1987, 44: 2593–2612. DOI:10.1175/1520-0469(1987)044<2593:NSOTMS>2.0.CO;2 |

| [4] | Zhang D L, Gao K. Numerical simulation of an intense squall line during 10-11 June 1985 PRES TORM.Part Ⅱ: Rear inflow, surface pressure perturbation and stratiform precipitation. Mon.Wea.Rev, 1989, 117: 2067–2094. DOI:10.1175/1520-0493(1989)117<2067:NSOAIS>2.0.CO;2 |

| [5] | 崔波, 郭肖容, 王鹏云, 等. 中尺度模式MM5在国家气象中心的移植与开发研究. 国家气象中心科技年报, A册, 1995: 240–249. |

| [6] | 王建捷, 郭肖容. 1996年初次华南暴雨过程的数值模拟及其分析. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 257–268. |

| [7] | 崔波, 王建捷, 郭肖容. MM5在国家气象中心CRAY-C92的实时预报试验尝试. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 129–140. |

| [8] | 王建捷, 王迎春, 崔波, 等. 北京地区中尺度非静力数值预报系统的开发与实时预报应用. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 1–9. |

| [9] | 江吉喜, 项续康. "96·8"河北特大暴雨成因初探. 气象, 1997, 23, (7): 19–23. |

| [10] | 杜青文, 张迎新. "96·8"特大暴雨的中尺度对流云团特征. 气象, 1997, 23, (10): 39–43. |

| [11] | 郭肖容, 郑国安, 朱琪. 次网格积云对流参数化效果对水平分辨率的敏感性试验. 大气科学, 1992, 16, (1): 92–102. |

| [12] | Cotton W R, Anthes R A.Storm and Cloud Dynamics.San Diego: Academic Press Inc., 1989. |

2001, 12 (1): 41-53

2001, 12 (1): 41-53