2. 国家海洋环境预报研究中心, 北京 100081

2. National Research Center for Marine Environmental Forecasts, Beijing 100081

爆发性气旋是主要发生在中纬度的海洋气旋, 发展速度快, 24 h可达到24 hPa以上, 有的甚至可在6 h内下降27 hPa[1].其强度的突然变化往往给海上航行和作业带来巨大的危险, 因此近年来越来越受到人们的注意.近20年来, 国内外学者对爆发性气旋发生发展的物理原因进行了深入研究和探讨, 发现:爆发性气旋的发生发展是由正涡度平流、暖平流、非绝热加热、地面能量通量、高空急流和位势涡度综合作用的结果[2~5].徐祥德等[6]则指出, 海洋气旋上空与潜热释放相关的最大加热层次位置是诱发气旋爆发性发展的关键因子, 而潜热释放总量, 即加热程度则居次要地位.海洋气旋最大加热层次偏低有利于气旋爆发性发展.大量的统计分析发现[7, 8], 大西洋上爆发性气旋发生的频率少于太平洋, 但爆发性气旋的强度却大于太平洋.为什么会有这种差异及造成这种差异的原因是本文研究的主要问题之一.另外, 本文通过以上讨论及爆发性气旋的强弱差异进而分析爆发性气旋的形成机制.

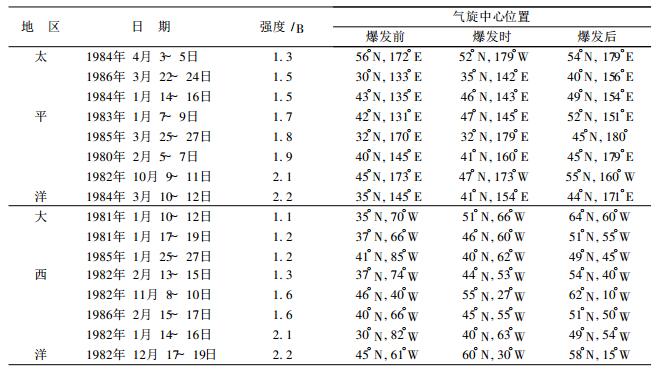

1 个例的选取及合成方法本文利用欧洲资料中心 (EWMCF) 20:00 (北京时) 2.5°×2.5°经纬距资料, 将其内插至90 km正方形网格内.从1980~1989年间选取发生在太平洋和大西洋上强度在1.1贝吉龙 (1贝吉龙=ΔP24sin60°/(24 sinh), 这里h为气旋所在的纬度) 以上的16个爆发性气旋作合成诊断以及对比分析 (见表 1) (贝吉龙简称B, 下同).依据爆发性气旋的定义, 规定24 h地面气压下降值达到爆发标准的时刻为气旋“爆发时”, 在此24 h前为“爆发前”, 爆发时的后24 h为“爆发后”.表 1中列出了16个个例 (太平洋8个, 大西洋8个) 在这3个时刻地面气旋的位置、强度.将1.5 B以上的爆发性气旋简称为“强气旋”, 1.5 B及以下的简称为“弱气旋”, 进而分别对太平洋和大西洋上强弱气旋进行了分类及合成诊断.

|

|

表 1 16个爆发性气旋的强度和爆发时及其前后地面气旋的位置 |

合成分析的具体方法是:首先将16个个例按区域分成大西洋和太平洋两类, 然后在两区域中按不同强度分为强、弱气旋, 最后按发生时间又分为爆发前、爆发时、爆发后3个时段来对每一类气旋分别加以讨论.以各个个例地面气旋为中心, 自中心向四周各延伸17个格点 (格距90 km), 即切取35×35网格范围.将该范围内的基本场先进行合成平均然后再利用合成资料计算出合成气旋的散度、涡度、温度平流、涡度平流、相当位温、高低空急流等物理量.做剖面分析时, 将计算出的物理量用拉格朗日插值法 (格距为50 hPa) 在垂直方向上内插成18层来分析.

2 基本场的诊断与对比把高度场、温度场和风场作为基本场, 对两大洋上气旋爆发时及其前后的情况进行分析.

(1) 爆发前

由气旋爆发前850 hPa (图略) 可见, 两大洋上强气旋与弱气旋相比, 等温线的梯度及风速均较大, 太平洋强气旋风速最大中心为26 m/s, 弱气旋为21 m/s.大西洋上强气旋风速最大中心为28 m/s, 弱气旋为20 m/s.弱气旋上空均出现闭合等高线.

500 hPa, 太平洋两类气旋都处在高空槽前, 强气旋中心离高空槽线的距离较弱气旋远, 槽的曲率较大.大西洋槽位于强气旋的后部, 槽前西南风速较大.两大洋弱气旋附近气流均较平直, 风速较小 (图略).

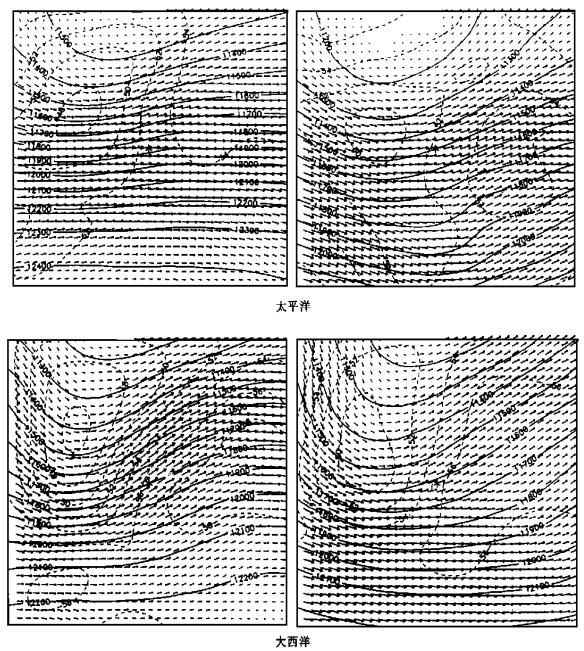

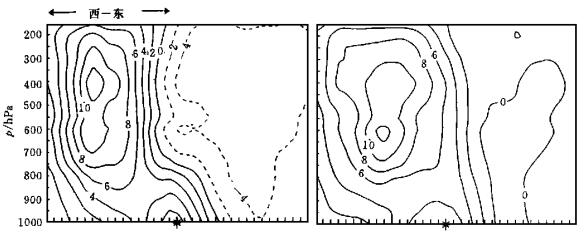

200 hPa, 太平洋强、弱气旋均位于高空急流 (JH) 轴上, 急流中心的后部, 弱气旋对应的风速为50 m/s, JH中心为56 m/s.强气旋中心上空对应的风速为72 m/s, JH中心为74 m/s.温度场上 (见图 1), 两类气旋中心的左侧均为暖中心, 右侧为冷中心, 在低涡中心附近有强烈的温度梯度.但明显可以看出, 弱气旋的温度梯度小于强气旋.大西洋强弱气旋的温度场与太平洋的基本一致.强气旋JH中心对应的风速为58 m/s, 低涡中心上空为53 m/s, 低涡位于JH中心的右后方; 弱气旋JH中心对应的风速为55 m/s, 低涡中心上空为50 m/s, 低涡位于JH中心的左前方.高空急流轴, 弱气旋时为准东西向, 强气旋时为东北西南向.

|

|

| 图 1. 太平洋、大西洋上, 爆发前, 200 hPa强、弱气旋温度场、高度场、风矢量场 (图中*为地面气旋所在位置 (下同), 虚线为等温线 (℃), 实线为等高线 (gpm) 箭头线为风矢量 (风速大小与箭头长短成正比) ), 左: 强气旋, 右: 弱气旋 | |

(2) 爆发时

由850 hPa温度场分析可知, 两大洋上, 弱气旋均有锢囚的形势, 强气旋则不明显 (图略).可见弱气旋从生成到衰亡的速度快于强气旋.太平洋强气旋的最大风速为34 m/s, 弱气旋为32 m/s, 两者相差不大.大西洋强气旋中心最大风速为43 m/s, 弱气旋为36 m/s.

500 hPa, 两大洋上强气旋的槽有明显的气旋性曲率, 槽前西南风较大, 未出现闭合环流, 但温度梯度加大.弱气旋已出现闭合系统, 但温度梯度较前大大减小 (图略).

200 hPa, 太平洋强气旋的上空风速为45 m/s, 急流中心为77 m/s, 低涡处在J H中心的左前侧.弱气旋的上空, JH中心达64 m/s, 低涡位于JH轴的左侧两急流中心之间, 上空风速为29 m/s.温度场上, 与爆发前相比, 温度梯度加大.低中心向暖中心靠拢.弱气旋的暖中心延伸至低涡的北部, 低涡上空已为暖中心控制.大西洋强气旋冷暖中心相距较近, 之间存在较大的温度梯度.冷暖中心连线为准东西向.而弱气旋则梯度较小, 暖中心较强气旋接近气旋中心.低涡中心上空的风速都为40 m/s.强气旋位于JH中心的左前方, 弱气旋位于两急流中心之间的区域.

(3) 爆发后

爆发后, 太平洋上强气旋的温压场的分布与弱气旋爆发时基本一致, 在气旋最强烈发展时段, 低涡出现的层次在500 hPa以下, 随着气旋锢囚的加深, 向高层延伸.弱气旋已在300 hPa出现闭合环流, 可见成熟后的爆发性气旋是相当深厚的.低涡离JH急流中心越来越远, 200 hPa上空的风速在20 m/s左右.大西洋弱气旋在200 hPa已有闭合环流出现并与地面低涡中心相对应.强气旋的闭合环流仅出现在300 hPa以下.强弱气旋温度场上, 低层锢囚形势明显, 高层低涡上空为暖中心控制.冷中心则位于暖中心的北部.低涡上空的风速大大减小 (图略).

大西洋与太平洋气旋风场的明显差异主要有以下几点:

①低层, 对于强气旋来说, 大西洋上的风速在气旋爆发时明显大于太平洋; 高层, 强弱气旋均为太平洋风速大于大西洋.太平洋低涡上空风速的垂直切变大于大西洋; ②太平洋高空急流风场为准西风高空急流, 大西洋则为西南风或西南偏南风高空急流.大西洋上的高空急流风速明显小于太平洋, 显然单纯风速的垂直切变, 不可能是大西洋气旋强度大于太平洋的原因.高空急流的显著差异在于, 大西洋上的南风分量大于太平洋.西南风急流有助于南部的暖湿气流向北输送, 对气旋的发展有利.文献[9]指出非纬向高空急流可使大气的斜压不稳定增强, 有利于气旋发展.

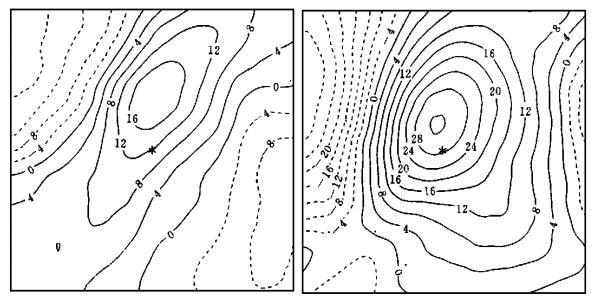

图 2是将两大洋个例各自平均得到的200 hPa v场在气旋爆发前的变化.分析发现, 两大洋上气旋爆发前, 无论强弱气旋, 低涡中心均位于v正值中心轴线的南侧并靠近中心.爆发时, 太平洋最大风速在28 m/s以上, 大西洋最大风速在36 m/s以上, 气旋位于v中心的西部.爆发后, 仍位于v中心的西部但与零值线接近.大西洋的v分量大于太平洋 (图略).可见低涡在v分量中心附近有利于发展.进而可知无论大西洋或太平洋气旋发展时都有非纬向高空急流存在, 只是太平洋的弱于大西洋.

|

|

| 图 2. 两大洋上强气旋爆发前高空 (200 hPa) v场 (m/s) 分布 ; 左: 太平洋, 右: 大西洋 | |

气旋爆发前, 两大洋低涡多位于急流的后部轴线上, 只有大西洋上的弱气旋位于急流的左前方.由Uccellini[10]理论, 当只考虑西风时, 急流的左前及右后方有利于形成高层辐散场.为什么强气旋的爆发并非在这两个区域?其原因应与急流的非纬向性有关.由图 3, 低涡在气旋爆发前位于南风中心的南侧, 根据运动方程:

|

(1) |

|

|

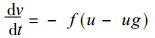

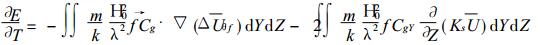

| 图 3. 爆发时, 大西洋上过气旋中心的涡度 (×10-5s-1) 东西向垂直剖面 (纵轴单位为 hPa, 横轴表示离地面气旋的距离 (×90 km) (下同) ), 左: 强气旋, 右: 弱气旋 | |

高空急流的v中心南部,

由强弱气旋对比可见, 温度场两大洋上基本相同, 变化较为一致:强气旋的温度梯度大于弱气旋, 气旋爆发时强气旋200 hPa上空暖中心距气旋中心较远, 弱气旋则较近.太平洋上表现得更为明显:低层强气旋的锋区强度大于弱气旋.显然, 大气的斜压性的强弱与气旋的强弱有非常密切的联系.

气压场上, 850 hPa弱气旋较早出现闭合等高线; 500 hPa槽的强度强气旋大于弱气旋; 弱气旋达到锢囚的速度大于强气旋.

可见, 风场的差异可能是造成两大洋气旋强度不同的主要原因.也可看出气旋爆发的机制与此也有密切关系.

3 物理量场(1) 涡度

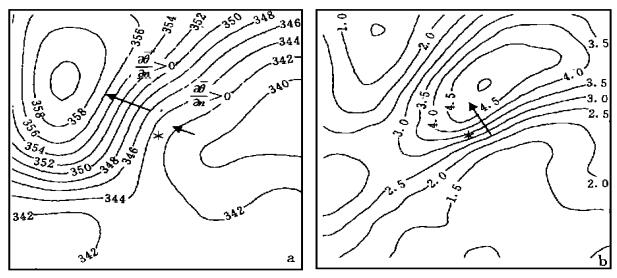

大西洋上, 气旋爆发前, 由沿低涡中心的东西向涡度垂直剖面可见 (图 3), 强气旋上空700 hPa以下为正涡度, 以上为负涡度, 弱气旋700 hPa以上仍为正涡度.强、弱气旋700 hPa以上正涡度中心均位于低涡的西部.弱气旋涡度中心值略小于强气旋.强气旋400 hPa为涡度极大值区, 低涡东部为负涡度中心区.爆发时, 低涡附近整层为较强的正涡度控制, 正涡度轴线略偏向低涡的西部与低中心接近; 爆发后, 正值中心移至低涡的东部.

太平洋上, 强弱气旋涡度场的变化与大西洋上基本相同但中心值弱于大西洋.强气旋在爆发前, 700 hPa以上位于涡度零线附近.弱气旋位于正值区内 (图略).由200 hPa流场图 (图 1) 分析, 爆发前低涡前部的负涡度区是由反气旋流场造成.之后负涡度区逐渐东移, 远离低涡, 低涡上空为气旋性曲率流场控制.采用自然坐标系, 文献[11]指出, 当基流为非平直, 且不满足梯度风平衡关系时, 波包能量变化为:

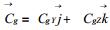

|

(2) |

式中, m、k分别为Y、Z方向的波数;

由上可知方程右端第一项:

|

(3) |

因而由θ (位温) 场和风的垂直切变在水平面的分布可以定性讨论右端第一项对波能量的贡献.

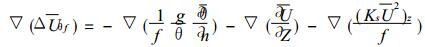

图 4给出了大西洋强气旋爆发前200 hPa θ场和200~850 hPa

|

|

|

图 4. (a) 大西洋上强气旋爆发前200 hPa θ场 (K) 分布

(图中箭头为n的方向, 其长短定性表示了 |

|

由方程右端第二项, 在急流以下,

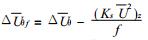

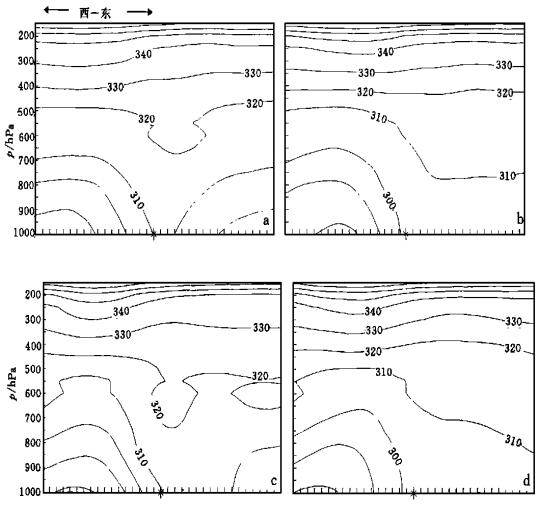

(2)θe场

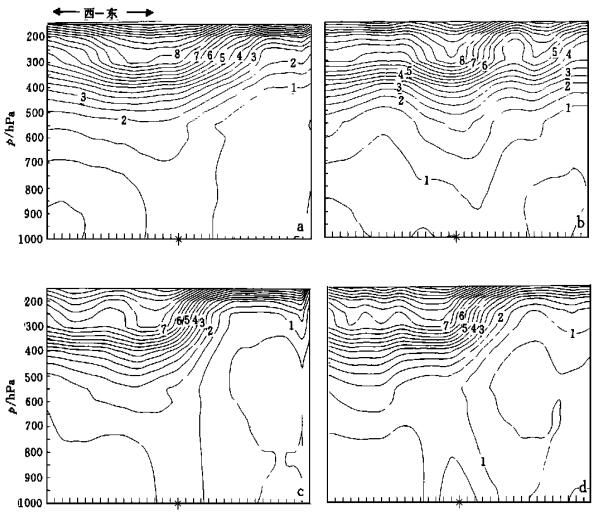

由图 5可见, 两大洋上, 在爆发前强气旋中心附近, 均有倒“Ω”形θe场分布, 大西洋较太平洋更显著, 也更接近中心, 锋区较太平洋更强.气旋爆发时这种场东移减弱, 弱气旋则无此形势出现.这种θe的分布会导致对流不稳定, 显然有利于气旋的发展.从θe值分析, 弱气旋θe值大大低于强气旋, 在气旋中心上空同一高度差值竟有10 K之多.这可能也是弱气旋不能强烈发展的原因之一.

|

|

| 图 5. 太平洋 (a、b)、大西洋 (c、d) 爆发前过气旋中心相当位温 (K) 的东西向垂直剖面, 左: 强气旋, 右: 弱气旋 | |

(3) 温度平流场

两大洋上, 强气旋爆发前, 500 hPa以下气旋中心在温度平流零线附近, 500 hPa以上暖平流迅速加大, 200~300 hPa最大中心与低中心一致.弱气旋的情况也大体相同.但值要小得多.之后, 暖平流中心东移, 低中心附近500 hPa以下为冷平流控制.但高层仍为暖平流.爆发后, 低中心附近整层均处在平流零线附近.可知, 爆发前温度平流对气旋的发展贡献最大, 爆发时与爆发后的作用明显减弱.

由于高层暖平流及非绝热加热可导致高层等压面的抬高使气流的反气旋曲率加大, 也有利于波动能量的发展.

太平洋上弱气旋的暖平流小于大西洋.太平洋上的强气旋高层的暖平流略大于大西洋 (图略), 这可能与太平洋上强气旋高层风速较大有关.

综上所述, 较强的西南风气流有利于暖湿气流的输送, 以及重力惯性波和不稳定能量的发展, 促使气旋强烈爆发.

(4) 位势涡度与涡度平流

位势涡度

图 6是大西洋、太平洋位涡沿气旋中心的东西向剖面图.由图可知, 强弱气旋位涡场的分布相差不大.爆发前, 等位涡线密集带位于200~150 hPa, 地面气旋西部存在位涡下传区:爆发时, 500~300 hPa位涡值突然增大, 出现另一等位涡线的密集带, 位涡下传区位于气旋上空; 爆发后 (图略), 密集带下伸明显, 位涡下传区在气旋上空, 但主体偏东.总体说来, 弱气旋的位涡值略小于强气旋.

|

|

| 图 6. 太平洋 (a b)、大西洋 (c d) 上过爆发时气旋中心绝对位势涡度 (×10-6m2·K·s-1·g-1)的东西向垂直剖面, 左: 强气旋, 右: 弱气旋 | |

从过气旋中心位涡的南北剖面分析 (图略), 无论强弱气旋, 爆发前, 200~150 hPa、500~300 hPa在气旋的北部就已经存在两个等位涡线密集带; 爆发时, 这两个位涡大值区仍然存在, 但等位涡线有明显的下沉, 并位于低涡上空.爆发后, 位涡下沉区变宽, 主体位于气旋的南部.

以上分析表明, 位涡下传有利于气旋发展, 与前人的结论相符.值得注意的是, 从东西向剖面分析, 爆发前到爆发时, 气旋的爆发与等位涡线突然由稀变密并东移下沉至低涡上空有关.爆发时至爆发后, 虽然等位涡线仍较密集, 此时气旋发展缓慢.南北方向剖面显示出气旋向位涡大值区移动的过程.二者结合来看, 大值位涡区本身有自西向东移动的过程, 气旋有自南向北的运动, 当西部的位涡区与北部的位涡区在气旋区域叠加下沉时, 有利于气旋爆发性发展.

两大洋的强气旋涡度平流分布相差不大.均为:气旋爆发前低涡的西部或北部为正涡度平流区; 爆发时正涡度平流中心移至气旋的东、东北方向; 爆发后, 正涡度平流中心远离低涡中心.大西洋上的强气旋的涡度平流值大于太平洋, 最大中心层次大西洋位于300 hPa, 太平洋位于200 hPa.弱气旋的涡度平流, 在两大洋也表现较为一致.在气旋爆发前正涡度平流中心已经移至低涡的东部, 之后东移明显 (图略).

可以看出, 当正涡度平流中心较早移至低涡前部, 低涡不能强烈发展.

4 总结通过对太平洋爆发性气旋基本流场与物理量场的分析, 可以看出, 太平洋的爆发性气旋不如大西洋强的原因可能为:由于太平洋地区为极锋活跃区, 该区在冬季极易产生较强的高空急流, 在高空急流区域有强烈的斜压性与斜压不稳定存在, 易导致地面气旋爆发, 此为太平洋上气旋产生较多的主要原因.但由于该区的高空急流多纬向型, 水汽、热量的输送较弱, 不利于产生强爆发性气旋.大西洋上由于多西南风高空急流, 有利于大气的斜压不稳定、暖湿不稳定产生以及重力惯性波的发展, 因而虽然高空急流的风速较小, 也能产生强的爆发性气旋.而太平洋强爆发性气旋的发展也与急流的非纬向性有关.可见非纬向型高空急流是强爆发性气旋产生的主要原因.

由以上分析, 强气旋的爆发机制应为:非纬向反气旋弯曲的高空急流为爆发性气旋提供了强的辐散、斜压性、斜压不稳定、重力惯性波能量发展的有利的形势.中高层强烈的暖平流可加强这种状态.低层的暖湿气流为气旋的爆发提供了不稳定能量.正涡度平流以及大值位涡的移入有利于气旋爆发.

| [1] | Reed J, Albright M D. A case study of explosive cyclogenesis in the eastern Pacific. Mon.Wea.Rev, 1986, 114: 2297–2319. DOI:10.1175/1520-0493(1986)114<2297:ACSOEC>2.0.CO;2 |

| [2] | Robert L M, Phillip R, Smith J. A diagnosis of a model-simulated explosively developing extratropical cyclone. Mon.Wea.Rev, 1996, 124, (5): 875–904. DOI:10.1175/1520-0493(1996)124<0875:ADOAMS>2.0.CO;2 |

| [3] | Kuo Y H, Simon L N. Prediction of nine explosive cyclones over the western Atlantic ocean with a regional model. Mon.Wea.Rev, 1990, 118, (1): 3–25. DOI:10.1175/1520-0493(1990)118<0003:PONECO>2.0.CO;2 |

| [4] | 李长青, 丁一汇. 北太平洋爆发性气旋的诊断分析. 气象学报, 1989, 47, (2): 180–190. |

| [5] | 吕筱英, 孙淑清. 气旋爆发性发展过程的动力特征及能量学研究. 大气科学, 1996, 20, (1): 90–100. |

| [6] | 徐祥德, 丁一汇, 解以扬. 不同垂直加热率对爆发性气旋发展的影响. 气象学报, 1996, 54, (1): 73–81. |

| [7] | Sanders, Gyakum. Synoptic-dynamic climatology of the "Bomb". Mon.Wea.Rev, 1980, 108, (10): 1589–1606. DOI:10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2 |

| [8] | Murty T S, Mcbean G A, Mckee B. Explosive cyclogenesis over the northeast Pacific ocean. Mon.Wea.Rev, 1983, 111, (5): 1131–1135. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<1131:ECOTNP>2.0.CO;2 |

| [9] | 李崇银. 非纬向基本气流的斜压不稳定. 气象学报, 1984, 42: 148–155. |

| [10] | Uccellini L W, Kocon P J, Petersen R A, et al. The presidents' day cyclone of 18-19 February 1979:Synoptic overview and a nalysis of the subtropoical jet stream influencing the pre-cyclogenetic period. Mon.Wea.Rev, 1984, 112: 31–55. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<0031:TPDCOF>2.0.CO;2 |

| [11] | 周伟灿, 陈久康. 非平直基流中尺度扰动的对称发展. 南京气象学院学报, 1996, 19, (4): 419–425. |

| [12] | 丁一汇.天气动力学中的诊断分析方法.北京:科学出版社, 1989.177~180, 114~129. |

| [13] | Uccellini L W, Keyser D. The president's day cyclone of 18-19 February 1979:Influence of upstream trough amplification and associated tropopause flooding on rapid cycogenesis. Mon.Wea.Rev, 1985, 113: 962–988. DOI:10.1175/1520-0493(1985)113<0962:TPDCOF>2.0.CO;2 |

2001, 12 (1): 30-40

2001, 12 (1): 30-40