青藏高原对大气的动力和热力作用主要是通过下垫面与大气的相互作用, 并以湍流方式进行物质和能量交换而实现的.因此, 开展高原上地气系统物理过程的观测, 分析确定动量、热量和水汽等湍流参数的变化特征, 将有助于改进高原地区的边界层参数化方案.1979年的第1次青藏高原气象科学试验 (QXPMEX), 在对高原地区的辐射平衡特征和湍流参数及高原对东亚大气环流影响的作用等方面的研究已取得较大进展[1].但由于当时的探测技术和条件的限制, 对于高原大气边界层结构和湍流输送过程难以深入进行观测和研究, 而高原的西部和东南部也尚未开展过边界层湍流交换的观测.因此, 高原西部和东南部近地层湍流输送过程及相关的地气系统相互作用的物理过程成为第2次青藏高原科学试验 (TIPEX) 的主要内容.

TIPEX期间, 在高原西部的改则、中部的当雄和那曲, 东南部的昌都设立了边界层观测站, 采用国内外先进的边界层探测仪器, 对三维风速、温度和湿度脉动量、大气廓线、辐射平衡的各个分量及地温等要素进行了系统观测.本文利用昌都站1998年5~6月湍流及相关资料, 计算分析了动量、热量和水汽湍流通量及有关的湍流特征参数, 旨在为青藏高原东南部边界层参数化提供观测事实.

1 观测站环境TIPEX昌都观测站设在昌都郊外南北走向的河谷地段 (31°06′N, 97°16′E), 海拔高度3227 m, 距昌都城区约5 km, 观测场下垫面较为平坦, 东西宽500多米, 南北长6~7 km, 西邻澜苍江, 东西两侧为200~400 m高的南北走向的连绵山脉, 观测站地面有约50 cm深的沙渍黄土.5月下旬起, 雨季到来, 水汽充沛, 地表开始有稀疏的杂草生长, 6月末杂草长至约30 cm高.观测站四周景观基本可以代表青藏高原东南部地区高山峡谷的地形地貌和植被特征.

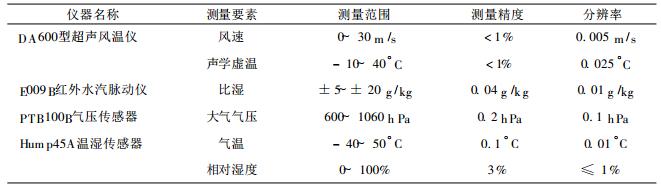

2 观测仪器观测采用的湍流探测系统主要由日本KAIJO公司最新生产的超声风温仪 (DA600-3T)、ADV ANET公司生产的红外湿度脉动测量仪 (E009B)、芬兰VALSALA的温度和湿度及气压传感器、美国国家仪器公司生产的多要素同步采样控制硬件和软件 (Model DAQ PAD-MTO-16xz-50) 和586微机组成.同类型脉动测量系统已在野外边界层观测中得到应用[2].超声和红外传感器安装在4 m高的同一杆子的顶端, 传感器底座下面安装了电子水平仪 (CM-100R) 和旋转马达, 用来随时调整传感器的水平度和使超声探头朝着迎风方向, 这样能将水平风干扰垂直风引起误差和探头阴影作用引起的风速误差大大减小.该测量系统的主要技术指标见表 1.

|

|

表 1 湍流测量系统传感器的主要技术指标 |

湍流探测系统同步采集超声风速的3个正交分量、声学虚温、湿度脉动量、温度、相对湿度、气压、超声传感器的朝向和传感器的水平度.采样频率为10 Hz, 每20 min自动生成一个数据文件.

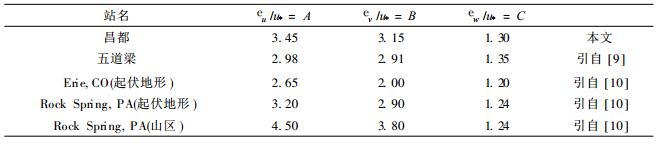

观测所用的超声风温仪在中国气象局计量站风洞进行了对比, 两者风速具有非常好的一致性 (图 1a), 超声水平合成风速与实际风速偏差约为1%, 小于0.5 m/s的风速略偏差大些.图 1b为E009B红外测湿仪输出电压 (V) 与比湿 (q) 的关系曲线, 由图可以看出, 红外湿度仪的输出信号与比湿的线性关系相当好.超声风温仪器在固城基地和大气所也分别进行了比较, 计算出的湍流量方差和谱的分布特征基本一致.

|

|

| 图 1. (a) 超声风温仪DA 600的水平合成风速Vc与风洞风速Vt的比较, (b) E009B红外水汽测量仪输出电压 (V) 与比湿 (q) 的关系 (图中1和2为测试点) | |

3 资料处理和计算方法

在湍流资料处理中, 采用每小时30 min资料, 利用剔除和内插方法消除由于各种原因引起的噪声和峰值干扰, 剔除判据为 (Xm-4S)> x (t)> (Xm+4S), x (t) 为测量值, Xm和S分别为时段平均值和方差, 内插值为剔除值前后两个样本的平均值.然后, 计算各时次水平风分量的平均值 (u和v), 由T=tg-1 (u/v) 得到主风向.通过选用自然坐标 (x, y, z) 投影计算得到水平风速分量的脉动值 (u′和v′), 垂直速度、温度和比湿的脉动值 (w′、t′、q′).

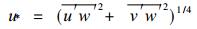

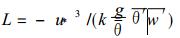

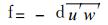

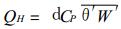

由处理后的湍流脉动量序列, 直接计算湍流强度 (I)、摩擦速度 (u*)、莫宁-奥布霍夫长度 (L)、动量通量 (f)、感热通量 (QH)、潜热通量 (QE)、动量整体输送系数 (CD)、热量整体拖曳系数 (CH) 等参数.它们的表达式如下:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

式中θ和d分别为位温和空气密度, 由同步实测气压和温度求取, k为Karman常数 (k=0.4), g为重力加速度, Cp为定压比热, U为平均风速, Lv为水汽的汽化热系数, ts和ta分别为地表温度和空气温度, 稳定度为z/L, z为测量高度 (z=4.0 m).

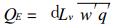

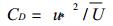

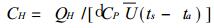

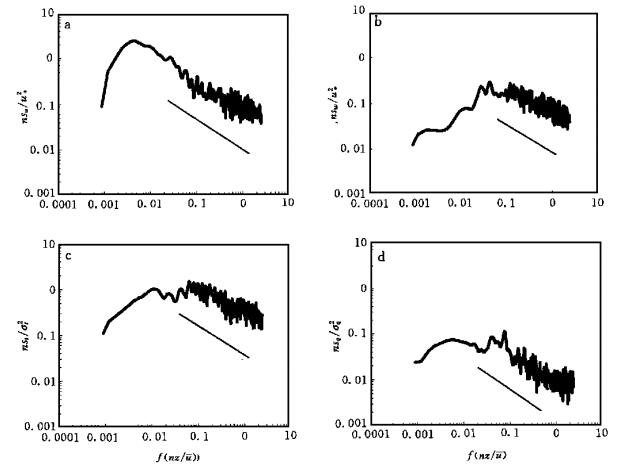

4 计算结果与分析 4.1 近地层湍流谱特征通过近地层大气湍流谱的分析能够认识湍流运动的某些规律和检验资料的质量.不同下垫面的大气湍流谱结构已有很多试验和较为完善的理论分析[3, 4].但有关青藏高原地区湍流谱结构的观测分析研究尚无报导.本文利用快速傅立叶变换 (FFT) 和哈明窗 (Haming) 滤波方法计算各个脉动量湍流谱, 样本长度取16384.图 2给出1998年5月20日15:00 (北京时, 下同) 的水平风速 (u)、垂直速度 (w)、温度 (t) 和湿度 (q) 谱分析个例图.图中横坐标为常用的无量纲频率f (nz/U), 纵坐标采用Kaimal[5]方法进行了归一化处理.从图 2中可以看出, 各要素的湍流谱分布特征基本相似, 低频区有明显的峰值频率, 高频区存在较清楚的惯性区, 能量耗散的规律接近斜率-2/3次方定律 (图中实线), 说明基本满足各向同性的假设.纵向谱的峰值频率 (fm) 约为0.005, 垂直速度谱的f m相对较宽, 在0.05~0.08之间, 其结果与美国堪萨斯试验结果fmw≈5fmu=2fmv有所差异, 若将垂直谱的fm取为0.065, 则峰值主导涡旋垂直尺度Lm=2/fm≈30 m.温度谱的fm约为0.06, 小于湿度谱的fm (0.08).各要素谱中水平风速fm最小, 湿度能谱最弱, 温度能谱最强, 这显然具有干期湍流输送的特点.湿度谱的惯性副区谱线末端稍有上翘的现象, 这可能是由测量噪声引起.白天在不稳定层结条件下, 计算出的大部分谱基本能满足-2/3次方定律, 夜间的温度和湿度谱有很多不满足相似定律, 这可能与夜间稳定层结, 湍流运动受到抑制有关.

|

|

| 图 2. 1998年5月20日15:00三维风u (a), w (b), 温度 (c) 和湿度 (d) 的湍流谱 | |

4.2 湍流强度

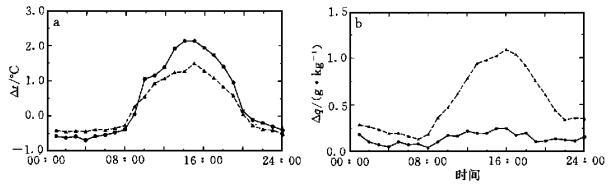

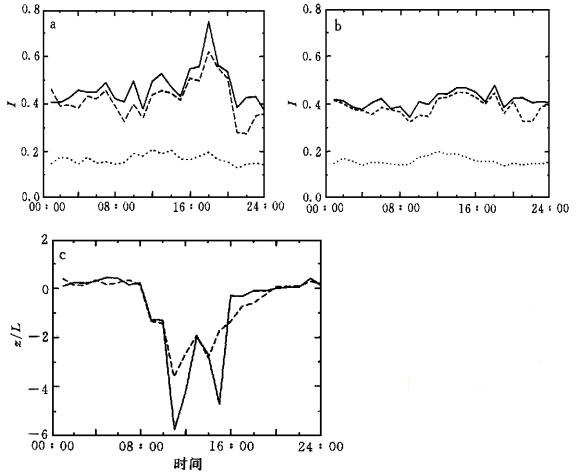

昌都从5月23日起, 经常出现降水天气, 降水一般出现在傍晚至夜间时段, 且多为不连续雷阵雨天气.因此, 将5月23日作为该地区干期和湿期的分界线, 分别统计分析干期和湿期的湍流参数变化的差异.由图 3可知, 干期的温度差明显大于湿期, 湿期的比湿差明显大于干期, 具有明显的干、湿期特征.从图 4可以看出, 干期的湍流强度明显大于湿期, 其中Iu>Iv>Iw.在干、湿期中, 从08:00起, 层结趋于不稳定, 湍流开始发展, 不稳定层结维持到19:00后, 变成稳定或中性层结, 湍流发展受到抑制, 湍流强度随之减弱.干期15:00以后, 湍流发展旺盛, 19:00湍流强度达到最大.湿期湍流发展比较平缓, 没有明显的峰值, 仅仅是白天湍流强度大于夜间.由此可见, 该地区的湍流发展热力作用是主要因素.

|

|

| 图 3. 干期 (圆点) 和湿期 (三角) 0.5~8 m的温度差 (a) 和比湿差 (b) 的平均日变化 | |

|

|

| 图 4. 湍流强度 (a) 干期, (b) 湿期 (实线: Iu, 虚线: Iv, 点线: Iw) 和 (c) 稳定度 (实线: 干期, 虚线: 湿期)的平均日变化 | |

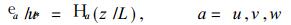

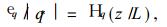

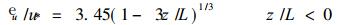

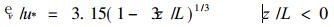

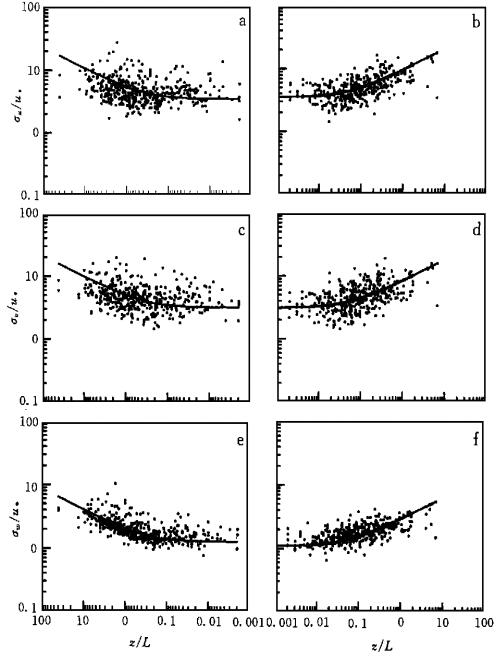

4.3 湍流方差分析

近地层中三维风速、温度和湿度的均方差 (e), 分别经过摩擦速度 (u*)、特征温度 (T*) 和特征湿度 (q*) 归一化处理后的分布规律, 依据相似理论应为稳定度函数, 即可表达为:

|

(9) |

|

(10) |

|

(11) |

式中

|

(12) |

|

(13) |

|

(14) |

|

|

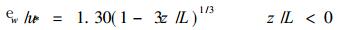

| 图 5. 三维风速归一化的标准方差与z/L的关系[a, b: y=3.45 (1-3z/L) 1/3; c, d: y=3.15 (1-3z/L) 1/3; e, f: y=1.30 (1-3z/L) 1/3] | |

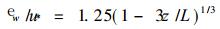

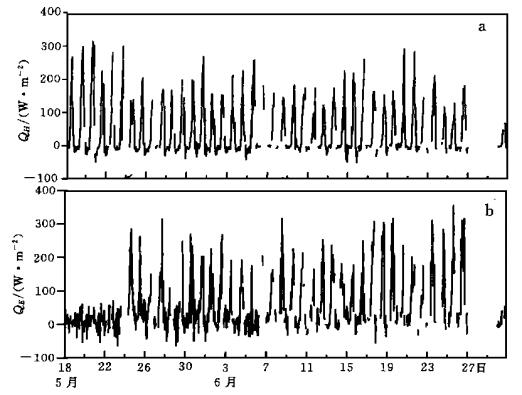

有关垂直速度方差与z/L的关系, Wyngaard等[8]曾推荐采用下式:

|

(15) |

Panofsky等[6]给出的平坦下垫面不稳定层结的经验相似函数为:

|

(16) |

由此可见, 昌都站的ew/u*与z/L之间关系与Panofsky等的结果较为相似, 只是表达式 (14) 中的常数有所不同, 这可能与观测点的局地地形影响有关.

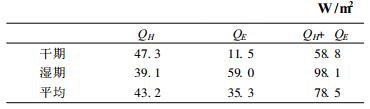

进一步分析昌都站无因次风速方差与z/L的拟合曲线方程 (12)~(14) 可知, 在z/L≈0的中性层结条件下, eu/u*、ev/u*和ew/u*分别接近于常数A、B、C.为了便于比较, 表 2列出昌都和文献[9, 10]中起伏地形在近中性条件下的A、B、C值.在地形起伏地区, 近中性条件下均具有A>B>C的特点, A、B值比平原地区的观测结果[9]大些.昌都站的A和B与起伏地形上的值相比差异不大, 但明显低于Rock Spring, PA山区的值.C值与起伏地形和山区的C值比较接近, 进一步表明观测区周围的地形作用对垂直方向的湍流影响较小, 主要影响水平方向的湍流运动.

|

|

表 2 近中性条件无因次风速方差值 |

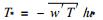

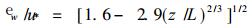

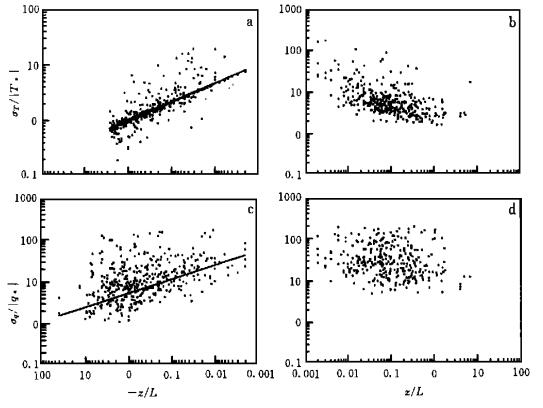

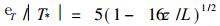

无因次温度方差eT/|T*|和eq/|q*|在不稳定情况下, 可表示为:

|

(17) |

|

(18) |

式中U为常数.昌都站得到的eT/|T*|和eq/|q*|与z/L之间的变化关系如图 6所示.在不稳定条件下, eT/|T*|与z/L的关系基本满足-1/3次方相似定律, 而在稳定 (z/L> 0) 条件下, eT/|T*|仅随z/L增大呈下降趋势, 两者普适函数的关系不显著.日本学者在那曲同期观测的方差分析也得到类似的结果[11].昌都站在不稳定条件下得到的eT/|T*|与z/L之间的拟合方程为:

|

(19) |

|

|

| 图 6. 归一化的温度方差eT/|T*|和eq/q*与z/L的关系[a, b: y=1.0 (1-3z/L) -1/3; c, d: y=5.3 (1-3z/L) 1/3] | |

Panofsky等[6]从混合长概念出发得到不稳定条件下的eT/|T*|与z/L的关系式为:

|

(20) |

王介民等[12]利用黑河 (HEIFE) 湍流资料研究得出的eT/|T*|与z/L的关系式为:

|

(21) |

由此可见, 昌都的eT/|T*|与z/L的关系与王介民等人的结果比较接近, 而与Panofsky等人的表达式差异显著.从图 6中可以进一步看出, 昌都站的eT/|T*|随z/L的减少而增大, 在近中性层结离散度增大, 可能是对流较弱的条件下, 湍流热量很小, 难以精确观测以及缺乏定常性所致.如图 6所示, eq/|q*|的离散度明显大于eT/|T*|, 在不稳定条件下, eq/|q*|与z/L的拟合方程为:

|

(22) |

虽然拟合的曲线基本满足-1/3次方定律, 但在z/L < -0.5以后, 离散度明显增大.在稳定层结下, 数据点离散很大, 近地层相似率基本不成立.Hogstron等[13]对平原地区观测资料分析提出, 在对流状态下, eq/q*与z/L之间的关系满足-1/3次方相似律, U=1.04.由此可见, 高原上eq/q*与z/L之间的关系, 在不稳定条件下与平原观测结果有相似之处, 但U值明显高于平原地区.

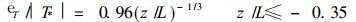

4.4 湍流通量特征用方程 (5) 和 (6) 计算的感热和潜热通量的时间序列如图 7所示.从图中可以看出感热通量和潜热通量随时间的分布有明显的干期和湿期之分, 类似于朱福康等[14]分析的青藏高原中部净辐射在雨季来临时的跳跃现象.干期感热通量是观测期间最高的时段, 日最大值可达300 W/m2以上, 潜热通量很小, 日最大通量 < 40 W/m2.湿期的感热通量有所下降, 潜热通量明显增加, 日最大值达到400 W/m2左右.时间序列中的峰谷值代表了每次降水过程对湍流通量的影响.

|

|

| 图 7. 1998年5月18日00:00~6月30日24:00感热通量 (QH) 和潜热通量 (QE) 逐时变化 | |

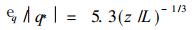

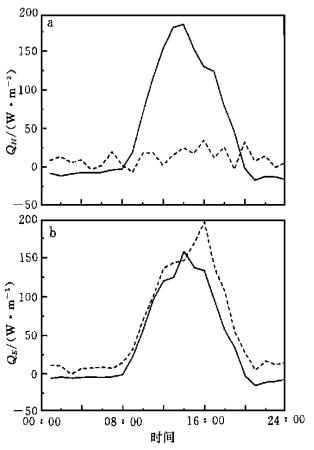

图 8给出干期和湿期感热和潜热通量的平均日变化.干期的感热通量有明显的日变化, 日峰值出现14:00, 为185 W/m2, 潜热通量日变化比较小, 并没有明显的日峰值.湿期感热和潜热通量均有明显的日变化, 且潜热的日较差大于感热, 感热的日峰值降至157 W/m2, 潜热的日峰值达到200 W/m2以上, 出现在16:00, 日最小值出现在清晨.这种简单的日变化特征, 是由近地面湍流运动的日变化所决定的.平均而言, 从09:00~19:00, 地表以湍流方式向大气输送热量和水汽, 其它时段地表吸收大气热量, 但湍流通量很小。昌都观测的湍流通量与改则同期观测结果[15]相比, 改则的湍流热通量明显小于昌都, 这表明高原东、西部的湍流输送是有差异的.

|

|

| 图 8. 干期 (a) 和湿期 (b) 的感热通量 (QH) (实线) 和潜热通量 (QE) (虚线) 平均日变化 | |

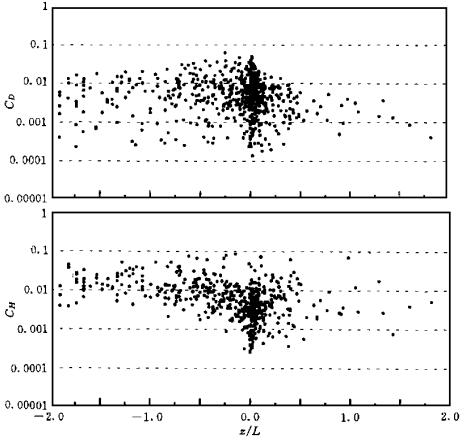

高原地面对大气的加热作用是由湍流过程和辐射过程来决定的.根据下垫面的热平衡方程可表示为:

|

(23) |

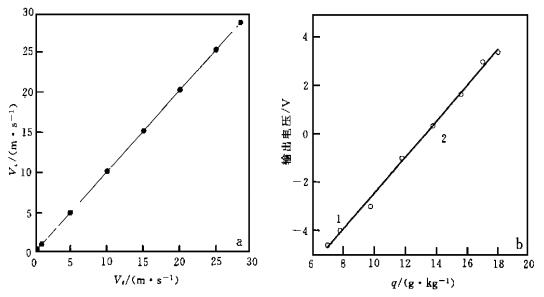

式中Rn为实测的净辐射, QG为地表的土壤热交换, 由热流板和地温计算得到.方程 (23) 右边项和左边项都可以称之热源强度.由于QG是个小量, 所占热源强度比例小, 常用Rn来讨论高原的热源强度.本文利用方程 (23) 左边项 (QH+QE) 来分析昌都地区的热源强度, 揭示高原东南部地表吸收的净辐射以湍流热输送和蒸发耗热的方式对大气的加热作用.表 3给出昌都观测期间的平均热源强度.由表可知, 昌都干期的感热输送占热源强度的80%, 潜热为20%, 湿期的潜热输送占热源强度的60%, 感热占40%, 而且湿期的热源强度比干期明显增大, 平均达到100 W/m2左右.同期的云量资料显示 (图略), 进入湿期后, 云量明显增加, 并常出现雷阵雨天气.由此可见, 热源强度的增加, 地表以潜热方式向大气输送的水汽也会增多, 使得高原上空的低涡扰动的位能增加, 可以促发多云天气的增多和降水过程的发生, 形成了地面热源作用与天气之间互为反馈的过程[14].

|

|

表 3 昌都的平均热源强度 |

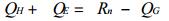

图 9给出昌都干期和湿期动量通量 (f) 和风速 (U) 的平均日变化.从图中可以看出, 动量通量和风速均有明显的日变化, 两者基本呈反位相关系.午后随着风速的增加, 动量输送随之加强, 干期的日峰值出现在18:00, 次峰值出现在22:00, 湿期的动量输送由于受阴天和多云的影响明显减弱, 日峰值出现在20:00.干期和湿期00:00~10:00的动量通量都很小.动量通量日变化特点与改则同期结果[15]基本相似, 但动量通量要比改则大.

|

|

| 图 9. 干期 (实线) 和湿期 (虚线) 的风速 (U) 和动量通量 (f) 的平均日变化 | |

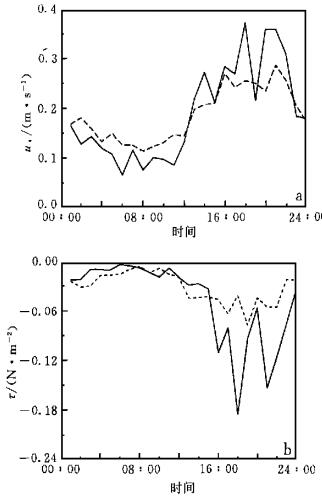

4.5 通量整体输送系数

取10 m高度上的风速作为参考高度的平均风速和地表温度与1.5 m高度处气温的差, 利用方程 (7) 和 (8) 计算动量和热量整体输送系数 (拖曳系数).由于风速较小时, 摩擦系数和拖曳系数有增大趋势[16], 因此在计算中忽略了风速小于1 m/s的样本.另外, 由于地表温度观测仍存在太阳辐射的影响, 一些不合理的温度样本也被剔除.图 10给出了CD和CH与z/L的变化关系.在不稳定条件下, CD的变化范围主要集中在10-2~10-3之间, 随着z/L向稳定层结过渡, CD呈减小趋势.通过拟合得到中性条件下的CDN为4.70×10-3.CH与z/L的变化趋势与CD相似, 拟合得到的中性条件下的CHN为4.40×10-3.改则站同期的CDN=2.31×10-3, CHN=2.15×10-3 [15].可见高原东南部地区CD和CH都比高原西部大, 这与改则观测点周围的地形比昌都观测点开阔和平坦有关.昌都的CD值大于李月洪等[17]利用自动站资料分析的高原中部7~9月的CD和CH值.明显小于陈万隆等[18]对高原东南部CD值的估算结果 (7~8×10-3), 而与章基嘉等[1]应用1979年QXPMEX梯度观测资料计算的青藏高原东部和南部地区夏季平均CD值比较接近.

|

|

| 图 10. CD和CH与z/L的关系 | |

5 结语

(1) 白天的三维风速、温度和湿度湍流谱大多满足-2/3次方定律, 说明湍流资料的质量相对可靠.夜间的垂直速度和湿度谱常不满足此定律, 可能与夜间稳定层结有关, 抑制了湍流运动.

(2) 三维风速、温度和湿度归一化的方差与z/L的关系, 在不稳定条件下基本满足相似定律, 但A、B值比平原地区大, 与起伏地形和山区的A、B值较接近, C值与平原地区和起伏地形差异不大.温度和湿度方差与z/L的关系, 在不稳定条件下也能服从-1/3次方定律, 湿度方差与z/L的离散度高于温度方差, 两者在稳定条件下, 与z/L的关系均无明显规律.这与前人的结果是一致的.

(3) 动量通量有明显的日变化特点, 最大通量出现在傍晚时段, 干期的通量明显大于湿期.干期的热源强度以感热为主, 潜热仅占20%, 湿期的热源强度明显增大, 达到100 W/m2左右, 其中潜热占60%, 感热占40%.湿期感热和潜热均有明显的日变化, 干期潜热日变化不显著.

(4) 通量整体输送系数CD、CH与z/L的关系明显, 拟合得到的中性层结下的CDN、CHN分别为4.40×10-3和4.70×10-3, 其结果大于高原中、西部同期的CD、CH值, 与用梯度资料计算的高原东部和高原南部的CD值比较接近.

致谢 TIPEX昌都站大气边界层野外观测得到西藏自治区气象局、昌都地区气象局的大力协助, GAME/Tibet中日合作项目日方大气湍流观测仪器的援助、项目首席科学家陶诗言院士及项目专家组周明煜和陈家宜教授的指导和关心, 周秀骥院士对本文提出了重要的修改意见, 在此一并表示衷心感谢.| [1] | 章基嘉, 朱抱真, 朱福康, 等. 青藏高原气象学进展. 北京: 科学出版社, 1988: 1-268. |

| [2] | Tsukamoto O, Sahashi K, Wang J. Heat budget and evapotranspiration at an Oasis surface surroundinged by desert. J.Met.Soc.Japan, 1995, 73, (5): 925–935. |

| [3] | 周秀骥, 陶善昌, 姚克亚. 高等大气物理学. 北京: 气象出版社, 1991: 206-236. |

| [4] | Panafsky H A, Larko D, Lipschutz R, et al. Spectra of velocity components and complex terrain. Quart J.R.Meteor Soc., 1982, 108: 215–230. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [5] | Kaimal J C, Wyngaard J C, Izumi Y, et al. Spectral characteristics of surface layer turblence. Quart J.R.Meteor.Soc, 1972, 98: 563–589. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [6] | Panafsky H A, Dutton J A. Atomspheric Turbulence. New York: John Willy and Sons, 1984: 10-50. |

| [7] | Hedde T, Darand P. Turbulence intensities and bulk coefficients in the surface layer above sea. Boundary Layer Meteorology, 1994, 71: 415–432. DOI:10.1007/BF00712178 |

| [8] | Wyngaard J C, Cote O R. Volution of a convective planetary bound rylayer-a high-order-closure model study. Boundary Layer Meteorology, 1974, 7: 290–307. |

| [9] | 祁永强, 王介民. 青藏高原五道梁地区湍流输送特征的研究. 高原气象, 1996, 15, (2): 172–177. |

| [10] | Panafsky H A, Tenekes H, Lenschow D H, et al. The characteristics of turbulent velocity components in the surface layer under convective conditions. Boundary Layer Meteorology, 1977, 21: 356–360. |

| [11] | Hirohiko I, Taichi H, Kenji T, et al.Summary of planetary boundary Layer observation in GAME/TIBET.Proceedings of the 1st international workshop on GAME/Tibet, Xian, China, 11~13, Jan.1999, 69~76. |

| [12] | 王介民, 刘晓虎, 马耀民. HEIFE戈壁地区近地层大气湍流结构和输送特征. 气象学报, 1993, 51, (3): 343–349. |

| [13] | Hogstrom U, Semdman-Hogstrom A S. Turbulence mechanics at an agricultural site. Boundary layer Meteorology, 1974, 7: 374–388. |

| [14] | 朱福康, 赵卫.青藏高原地面净辐射对大气环流作用的一些观测事实.青藏高原气象科学实验文集 (三).北京:科学出版社, 1987.54~61. |

| [15] | 李家伦, 洪钟祥, 罗卫东, 等. 青藏高原改则地区近地层通量观测研究. 大气科学, 1999, 23, (2): 142–151. |

| [16] | Mitsuta Y, Tsukamoto O. Drag coefficients in light wind, Bull.Disaster prevention Res. Inst., Kyoto Univ, 1978, 28, (2): 25–32. |

| [17] | 李月洪, 李维亮, 丁晓蓉, 等.1993年7~9月拉萨近地层湍流输送特征的分析.亚洲季风研究的新进展.北京:气象出版社, 1996.26~27. |

| [18] | 陈万隆, 翁笃鸣.关于青藏高原感热和潜热旬总量计算方法的初步研究.青藏高原气象科学实验文集 (二).北京:科学出版社, 1984.38~39. |

2001, 12 (1): 1-13

2001, 12 (1): 1-13