夏季低温是造成东北地区粮食减产的重要气候灾害, 因此, 研究东北夏季低温的发生发展规律并提高其预测能力具有很大的经济意义.近十多年来, 国内外开展了大量的研究工作并有不少研究成果在短期气候预测中使用, 这些工作主要是从大气环流和海洋相互作用进行研究.我们认为, 大气圈、水圈、生物圈及岩石圈四大圈层的异常变化有大致同步的现象, 它们都与地球自转速度迅速减慢有密切的关系[1].文献[2]研究得到, 地球自转月变量的大幅度持续减慢与赤道太平洋东部海温的增暖以及南方涛动指数的负异常有密切的关系, 且前者比后两者均略有超前, 指出地球自转速度的大幅度持续减慢是东部型厄尔尼诺事件形成的主要原因.本文从地球自转速度异常的角度研究东北夏季低温冷害的成因.

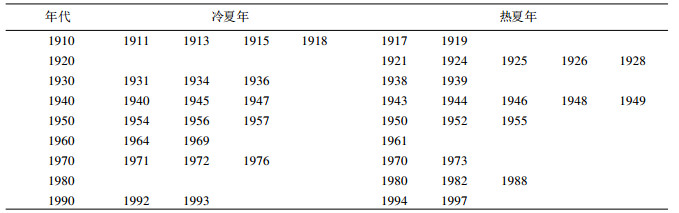

1 资料及处理方法本文使用的温度资料是原气象科学研究院天气气候所和中央气象台合作整理的区域平均气温等级资料 (1911~1980年) 以及由国家气候中心气候预测室提供的后续气温等级资料 (1981~1997年).平均气温等级分为5级, 其含义是: 1级为暖; 2级偏暖; 3级正常; 4级偏冷; 5级冷.气温等级值愈大, 表示气温愈低.我们定义东北地区夏季气温等级TI≥3.5作为冷夏年, 气温等级TI≤2.5作为热夏年.用这一标准定出的冷夏年与文献[3]用10个站求区域平均气温距平ΔT≤-0.5℃的年份基本相同.表 1列出1911年以来各年代的冷夏年和热夏年.

|

|

表 1 1911~1997年各年代冷、热夏年表 |

地球自转资料采用北京天文台提供的UT1相对变化值Δk/k0, 单位为10-10, k0为地球平均自转角速度, Δk为自转速度的变化量.在研究几年时间尺度地球自转速率与东北夏温的关系时, 选取1956年以后用原子钟观测的资料, 在此之前用石英钟观测的地球自转资料由于精度不够, 难以用作成因分析.天文观测的地球自转资料中, 除了年际变化以外, 还包含了季节振荡、年代际振荡和更长时间尺度的振荡, 由于地球自转速度存在着长期减慢, 不宜作距平处理.为了在观测资料中消除1年以内的周期成份而保留其中的年际变化, 本文采用地球自转速度的变量, 即相邻年同月的地球自转相对变化值相减而得.

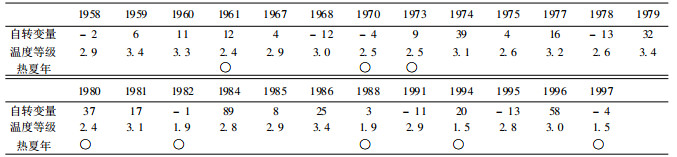

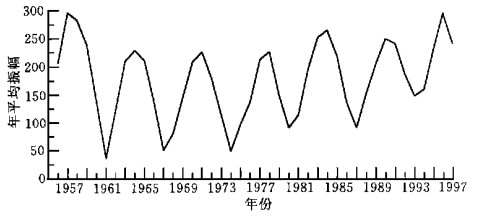

2 地球自转减慢与东北夏季低温的关系 2.1 近40年地球自转速率减慢与东北夏季低温图 1是地球自转年变量与东北夏季温度等级的关系, 自转年变量ΔU用UT1当年的年均值减去前一年得到.温度等级向下的级别表示偏冷, 向上的级别表示偏暖.由图 1可以看到, 地球自转速率的快慢与东北地区温度的高低有密切的关系, 即地球自转速率减慢的年份东北温度偏低, 尤其是自转年变量ΔU≤-14 (图 1a中横线以下) 的年份, 东北温度明显偏低, 图 1b中标“*”的为温度等级TI≥3.5的冷夏年.对照图 1a可见, 这些冷夏年, 全都发生在地球自转速率减慢且年变量ΔU≤-14的年份, 1957年以来5个典型的低温冷害年即1957、1964、1969、1972和1976年无一例外地处于自转大幅度持续减慢的谷值年.反过来说, 50年代以来, 地球自转大幅度持续减慢ΔU≤-22的谷值年, 除1990年以外均为典型的低温冷害年.

|

|

| 图 1. 地球自转年变量 (a) 与东北夏季温度等级 (b) | |

表 2给出1957年以来地球自转速率减慢, 自转年变量ΔU≤-14的年份东北夏季的温度等级.由表可见, 自转年变量ΔU≤-14的16年中, 东北夏季温度偏低 (温度等级TI > 3.0) 的有14年 (14/16).其中温度等级TI≥3.5的冷夏年 (表中用“●”表示): 1957、1964、1969、1971、1972、1976、1992和1993年全都发生在地球自转年变量ΔU≤-14的年份, 1956年以来5个典型的低温冷害年: 1957、1964、1969、1972和1976年当年的自转变量均ΔU≤-22.由此表明, 东北地区夏季低温冷害年的发生与地球自转的迅速减慢有着相当好的一致性.也就是说, 每次东北夏季低温冷害年都是出现在地球自转大幅度持续减慢的谷值年.

|

|

表 2 地球自转年变量ΔU≤-14的年份东北夏季温度等级 |

当地球自转速度加快 (包括减慢的幅度小) 时, 东北地区温度偏高, 表 3为自转年变量ΔU > -14的年份东北夏季温度等级.可以看到, 自转年变量ΔU > -14的年份中, 东北夏季温度普遍偏高, 温度等级TI≤3.0的年份达18/25, 其中温度等级TI≤2.5的热夏年 (表 3中标“○”者): 1961、1970、1973、1980、1982、1988、1994和1997年当年的自转年变量全部达到ΔU≥-4.

|

|

表 3 地球自转年变量ΔU>-14的年份东北夏季温度等级 |

2.2 显著性检验

表 4给出1957~1997年地球自转年变量与东北夏季温度的统计关系.由表可见, 在自转速度减慢 (ΔU≤-14) 的16年中, 东北夏季温度偏低的有14年, 偏高的只有2年, 其对应关系达到88%, 远远高于气候概率 (1957~1997年41年间温度偏低有21年, 偏高有20年, 温度偏低和偏高的气候概率各占50%).经i2检验, 其信度超过0.01.在自转速度加快 (ΔU > -14) 的25年中, 东北夏季温度偏高的有18年, 偏低的有7年, 其对应关系达到72%, 明显高于气候概率.经i2检验, 其信度也超过0.01.

|

|

表 4 1957~1997年地球自转年变量与东北夏季温度的关系 |

这就表明, 从地球自转的年际变化看, 地球自转速率的减慢或加快与东北地区夏季低温和高温的发生有明显的关系.

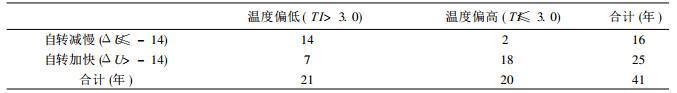

2.3 本世纪地球自转与东北夏季温度的关系本世纪地球自转年均值的变化是相当大的, 由图 2可见, 地球自转最慢的时段是本世纪初, 最慢的1902年的自转年均值仅为-471相对变化, 60年代中后期至80年代初是仅次于它的另一段减慢时期, 其间最慢的1972年自转年均值为-362相对变化, 40年代至50年代前期以及90年代初均为弱的自转减慢期.

|

|

| 图 2. 本世纪地球自转年均值的演变 | |

对照表 1可见, 在上述地球自转减慢时期, 东北地区夏季低温频繁发生, 东北地区本世纪最严重的夏季低温冷害年1902年 (-1.9℃) 及1913年 (-1.5℃) [3], 它们发生于自转最慢的时期.建国以来的几次典型低温冷害年: 1964、1969、1972和1976年集中发生于另一段地球自转减慢时期即60年代后期至80年代初.相反, 在自转速度明显加快的20年代, 东北夏季温度最暖, 冷夏年一次也没有发生, 自转加快的另一段时期, 80年代温度也偏高, 没有出现过冷夏年.说明地球自转速度的年代际振荡与东北地区夏季温度变化也有很好的关系:在自转速度减慢的年代东北地区冷夏年频繁发生, 而在自转速度加快的年代东北地区多为热夏年.

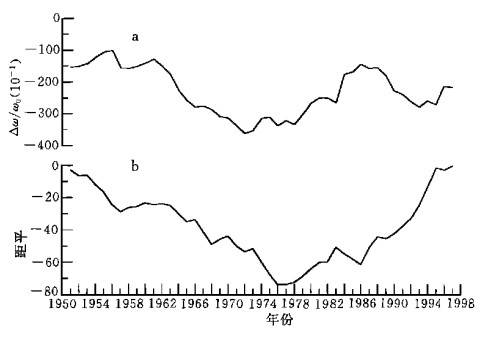

3 极移振幅与东北低温的关系我们又分析了地极移动 (即地球自转的瞬时轴在地球本体内的摆动, 简称极移) 振幅与东北夏季温度的关系, 极移数据用ILS资料, 采用中国科学院北京天文台李启斌的极移振幅计算方法计算极移的年平均振幅[2].由极移振幅的逐年变化 (图 3) 可以看到其6~ 7年的周期相当稳定.

|

|

| 图 3. 极移振幅的逐年变化 | |

分析极移年振幅与东北夏季温度的关系, 发现东北冷夏年多发生于极移振幅的峰值附近, 而热夏年则多发生于极移振幅的谷值年附近.我们将1957~1997年的极移振幅按6~7年周期排表 (表 5), 从峰值年的前2年开始, 分别记为峰-2、峰-1、峰、峰+1、谷-1、谷、谷+1共7个位相.因为各个周期的实际长度不一定相同, 所以在具体排表时, 有的位置排了两年, 有的位置则空着.由表 4可见, 8次冷夏年中, 出现在峰-2~峰+1的有6次, 其中5次典型的低温冷害年无一例外地出现在峰-2~峰+1位相内.相反地, 8次热夏年出现在谷-1~谷+1的有6次.以上说明, 东北夏季温度与极移振幅所处的位相有关.

|

|

表 5 极移位相与东北冷、热夏年 |

4 小结与讨论

综上所述, 可以得到以下结论:东北地区夏季温度与地球自转速度变化有很密切的关系:地球自转减慢时东北温度偏低, 当自转年变量ΔU≤-22时出现典型的低温冷害年; 地球自转加快时东北温度偏高.东北地区夏季温度与极移振幅的位相也有较好的关系:在极移振幅的峰值年附近容易发生冷夏年, 在极移振幅的谷值年附近容易发生热夏年.

由于地球自转速度及极移振幅资料可以及时地从天文观测得到, 极移振幅又有相当稳定的6~7年的周期变化, 地球自转年变量的变化也存在准6~7年的周期, 与极移振幅呈反位相演变[4], 因而可以根据地球自转年变量及极移振幅的变化趋势预测东北地区夏季的温度.

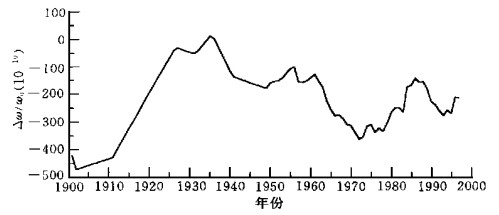

地球自转变化与东北夏季温度的关系, 主要是与东亚环流的关系, 特别是对西太平洋副热带高压的强度和位置的影响而起作用的.研究表明, 在冷夏年西太平洋副热带高压比热夏年明显偏弱[5].图 4为建国以来地球自转速度逐年变化与西太平洋副热带高压面积年距平累积值的关系.由图可见, 两者有大致同步的变化趋势, 即自转减慢的时段副高减弱, 自转加快的时段副高增强.在60年代中后期至70年代为地球自转减慢时期, 副高处于长周期的减弱阶段, 这一时段正是东北夏季低温冷害频繁发生的时期.在80年代自转加快, 副高也明显增强, 这一时期东北夏季温度偏高, 没有低温冷害年发生, 在50年代地球自转加快的时段中有一相对弱的减慢时期, 副高也有一相对短暂的减弱.

|

|

| 图 4. 地球自转速度逐年变化 (a) 与西太平洋副高面积年距平累积 (b) 的关系 | |

| [1] | 张素琴, 任振球, 李松勤. ENSO期间全球变化的相互作用. 天地生综合研究进展. 北京: 中国科学技术出版社, 1989. 26~34. |

| [2] | 任振球, 张素琴. 地球自转减慢与厄·尼诺现象的形成. 气象学报, 1986, 44, (4): 411–416. |

| [3] | 王绍武. 近400年东亚的冷害. 气候 (中国科学技术蓝皮书第5号). 北京: 科学技术文献出版社, 1990. 332~337. |

| [4] | 任振球. 全球变化. 北京: 科学出版社, 1990. |

| [5] | 《东北低温长期预报方法和理论的研究》课题技术组. 对东北夏季低温长期预报问题的初步认识. 东北夏季低温长期预报文集. 北京: 气象出版社, 1983. 1~8. |

2000, 11 (4): 484-490

2000, 11 (4): 484-490