热带海洋是大气运动的主要能源, 大尺度海气相互作用对长期天气过程及气候变化有十分重要的影响, 赤道太平洋的海温异常对全球天气、气候的影响尤为显著.近年来由于世界气候异常的频繁出现, 使气象学家对长期天气和气候变化的成因研究格外关注.黄荣辉等[1, 2]研究了西太平洋暖池热状态与东亚夏季气候异常的关系, 以及西太平洋暖池上空对流活动对东亚夏季风季节内变化的影响.

关于亚洲夏季风活动对ENSO有关的热带太平洋海温异常的响应也是各国气象学家研究的重要课题[3].为了搞清西太平洋暖池和赤道东太平洋海温异常影响东亚夏季风活动以及江淮流域旱涝的过程, 我们将以1991年和1994年为例进行对比分析, 对其机制进行初步探索.

本文从《中国降水量资料》 (1951~1970) 和1971~1990年《中国地面气象记录月报》中选取江淮流域28°~34°N, 100°E以东历史记录长的上海、南京、杭州、合肥、东台、衢州、温州、宜昌、武汉、南昌、长沙等11个测站6、7月的逐日降水量资料.海温用1950~1989年全球月平均资料, 并用1980~1996年NOAA (2.5×2.5) 格点全球风场资料.

1 热带西太平洋暖池和赤道东太平洋海温与江淮流域夏季降水的关系 1.1 功率谱分析图 1给出热带西太平洋暖池和赤道东太平洋海温距平曲线.由图可见, 赤道东太平洋海温偏暖的1953、1957、1963、1965、1969、1972、1976、1982和1987年, 即厄尔尼诺年 (除1969和1987年) 西太平洋暖池海温均为负距平; 而东太平洋海温明显降低出现负距平的各年 (除1962和1967年), 西太平洋暖池海温呈正距平.这说明在多数情况下赤道东西太平洋海域的海温变化存在反位相的关系.分别对这两个海温距平系列作功率谱分析, 热带西太平洋暖池海温有2.3年周期并通过白噪声检验, 信度为0.05;而赤道东太平洋海温有5.3年主周期和2.3年次周期, 但只有5.3年主周期通过显著性检验, 2.3年周期不具有显著性.

|

|

| 图 1. 1991年4~8月850 hPa 115°E标准化U分量 (a) 和12.5°N标准化V分量 (b) 时间剖面 | |

长江中下游地区6、7月降水量功率谱也具有2.3年的显著性周期, 说明西太平洋暖池海温与长江中下游夏季降水都有2.3年的显著性周期, 这恰好反映了准两年气候震荡 (QBO) 特征[4]对我国夏季降水年际变化的影响.

1.2 相关分析我们将赤道东太平洋和西太平洋暖池海温距平分为冬 (12月至翌年2月)、春 (3~5月)、夏 (6~8月)、秋 (9~11月) 四季, 分别与6月和7月降水距平进行相关分析, 并作信度为0.1的检验.结果仅有西太平洋暖池冬季海温与次年6月降水距平以及东太平洋前期秋季海温异常对东部5个测站的正相关性的相关系数通过显著性检验.这说明东西太平洋海温异常与长江流域夏季降水存在一定的联系, 但信度不高.刘永强、丁一汇[5]也指出ENSO影响只在某些地区较为显著, 而大部分地区达不到0.1的信度.这可能与ENSO发展不同阶段的热带太平洋海温异常引起流场的调整有关.

丁一汇等[6]已经注意到不同季节增暖的厄尔尼诺事件对我国长江中下游地区梅雨的多寡影响明显不同.为此我们对1950~1989年期间的厄尔尼诺事件作了分类, 其中1953/1954、1968/1969、1972/1973、1982/1983、1986/1987各年发生的厄尔尼诺事件是在秋冬季开始增暖, 次年夏季长江中下游地区降水偏多, 这些偏多年分夏季 (6~7月) 平均降水量513 mm, 最多是在1954年为734 mm.图 2给出6~7月长江中下游11站平均降水量 (R) 以及东太平洋秋、春季海温距平百分率逐年变化曲线.由图可见, 长江中下游夏季降水的几个主要正距平峰值, 前期秋季海温都出现明显的增暖 (见图中黑圆点).而春季海温 (点划线) 与降水的距平, 除了秋季增暖的厄尔尼诺年春季海温继续偏高的年份外, 春夏季开始增暖的厄尔尼诺年 (图中黑三角点), 如1957、1958、1963、1965、1972、1977年, 当年夏季长江中下游降水偏少为主.以上事实表明厄尔尼诺年开始增暖期不同对长江流域夏季降水的影响是显著不同的.下面讨论产生这种差别的原因.

|

|

| 图 2. 1994年4~8月850 hPa 115°E标准化U分量 (a) 和12.5°N标准化V分量 (b) 时间剖面 | |

2 不同季节发生的厄尔尼诺对东亚环流及夏季风的影响

本世纪90年代以来, 厄尔尼诺事件频繁发生, 1990年的秋季东太平洋 (0°~10°S, 80°~90°W) 海温持续偏高, 到1991年5月已经发展为90年代第1次厄尔尼诺事件[7], 当年夏季我国江淮流域发生了特大持续性暴雨.而1994年初夏东太平洋海温又开始增高并暖区迅速扩大, 6~9月为发生发展阶段, 10月进入成熟期[8], 1994年夏季长江中下游地区出现大面积的干旱酷暑天气.这是两次不同季节开始增暖的厄尔尼诺事件, 我们将以这两年为例来分析不同类型的厄尔尼诺对东亚环流和长江中下游降水影响的过程.

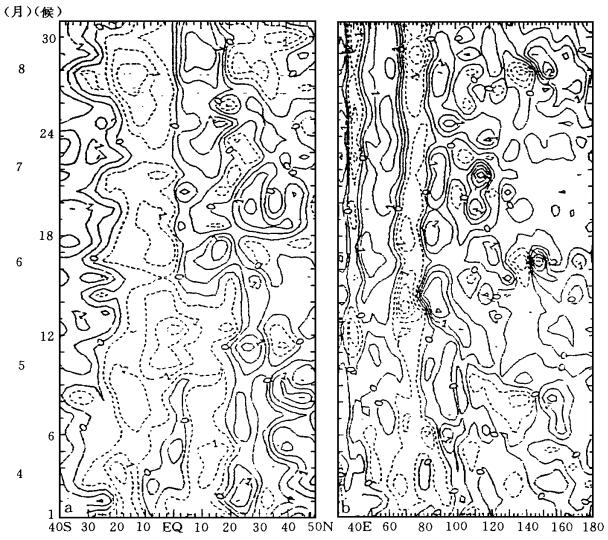

2.1 东亚夏季风的分析图 1是1991年4~8月115°E和12.5°N 850 hPa标准化U、V分量的候平均时间剖面图.由图可见, 在5月份以前南海地区为东风气流控制, 5月下旬转为西南风控制, 并随时间逐渐向北推进, 6月初到达30°N及以北地区, 同时伴有南风分量的加大.这标志东亚夏季风的爆发.时间恰好与1991年江淮流域梅雨期6月2日~19日的持续性暴雨时段相吻合.6月下旬西风中断, 7月初西南风再次增强直到7月第4候南风中断, 江淮流域出梅.从以上分析可见, 1991年南海地区夏季风爆发时间比正常偏晚, 但是爆发后南风分量加大使西南季风迅速向北推进直达长江流域, 说明1991年南海季风的爆发与江淮流域降水的起讫时间关系密切.

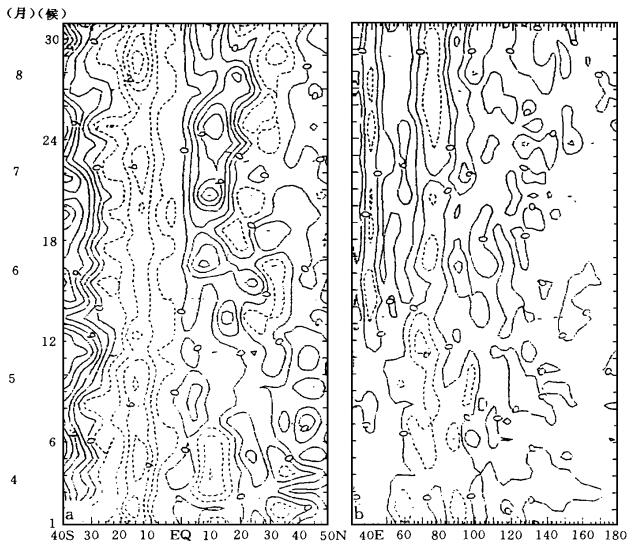

1994年夏季 (图 4) 南海夏季风爆发时间偏早, 5月初就有西南季风活动, 尤其6~7月南海地区的西风十分活跃, 但南风相对较弱, 强西风局限在20°N以南, 江淮流域没有出现强的副热带西南季风及其辐合带, 仅仅在6月底有弱西南季风在30°N附近出现.也就是说1994年东亚夏季风虽然爆发早, 但是仅在南海和华南地区活跃, 副热带夏季风只在江淮流域短暂停留即北跳至华北地区, 因而1994年夏季江淮流域梅雨期短, 6月28日出梅后就进入高温伏旱期, 形成中国东部地区夏季长时间大面积的高温干旱天气, 与这种流场特征有关.

|

|

| 图 4. 1994年7月上旬距平风场 (m/s) | |

根据以上事实可以认为南海地区夏季风爆发的强弱以及能否对江淮流域的降水产生影响与夏季风南风分量的强弱有关, 还与副热带夏季风在江淮流域停留时间的长短有关.

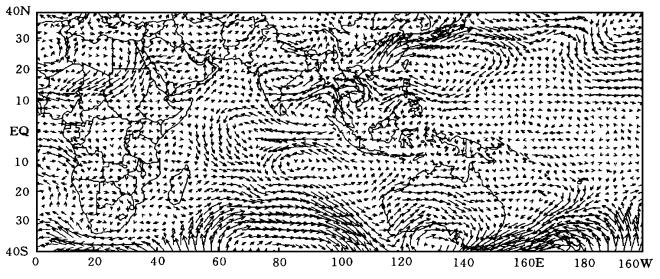

2.2 热带地区异常流场的分析图 5是1991年7月上旬850 hPa相对17年 (1980~1996年) 平均值的风距平矢量图.由图可见, 南海到西太平洋地区出现较强的东风距平, 长江以南强的西南风距平使长江流域出现比常年偏强的副热带辐合区, 即江淮流域的梅雨锋辐合带异常强而稳定维持使1991年夏季江淮流域出现持续性特大暴雨.菲律宾以东的热带洋面出现东风距平和反气旋辐散流场.日界线以东的热带洋面有西风距平.根据这种距平风的分布可以推测: 1990年秋季开始增暖至1991年5月已经发展的厄尔尼诺事件在1991年夏季已经完成了热带太平洋地区纬向环流的调整, Walker环流的上升支向东移到中东太平洋, 西太平洋暖池上空为下沉支, 对流运动减弱.这可以解释秋冬季开始增暖的ENSO事件期间江淮流域降水偏多的现象.1994年的距平风场 (图 6) 有完全不同的特征.南半球的反气旋环流比常年强大, 在印度洋东部和西太平洋都有明显的越赤道南风距平, 在孟加拉湾、中南半岛、菲律宾一带强西风距平形成南海-西太平洋暖池异常偏强的热带辐合区, 日界线以东的热带洋面为弱东风距平.这种距平风的纬向分布相当于EN SO发生前期的特征[6], 西太平洋暖水区异常强烈的西风将暖水向东输送, 使1994年的厄尔尼诺迅速发展.纬向环流的上升区仍在西太平洋暖池附近, 但在日界线附近的距平风辐合表示有弱的上升区形成.这是1994年夏季ENSO发生发展阶段 (6~9月) 热带太平洋地区纬向环流调整初期的流场特征.这时西太平洋暖池海温仍然偏暖[8], 其上空对流活动异常偏强.黄荣辉等[1]曾指出当西太平洋暖池海温偏暖时, 我国南海和菲律宾周围地区对流活动偏强, 与东亚大气环流存在明显的遥相关关系, 500 hPa高度距平的Rossby波列恰好在我国江淮流域及日本、朝鲜半岛一带出现正距平.1994年西太平洋副热带高压异常偏强, 30°N以北的东亚地区出现异常强烈的反气旋辐散距平场 (图 6), 就是这种遥相关的典型特征.1991年夏季则有相反的波列, 结果形成东亚地区夏季完全不同的两种天气气候特征.

|

|

| 图 5. 7月200 hPa势函数分布 (a) 1991年 (b) 1994年 (单位: ×106m2/s) | |

|

|

| 图 3. 1991年7月上旬850 hPa距平风场 (m/s) | |

2.3 200 hPa势函数分析

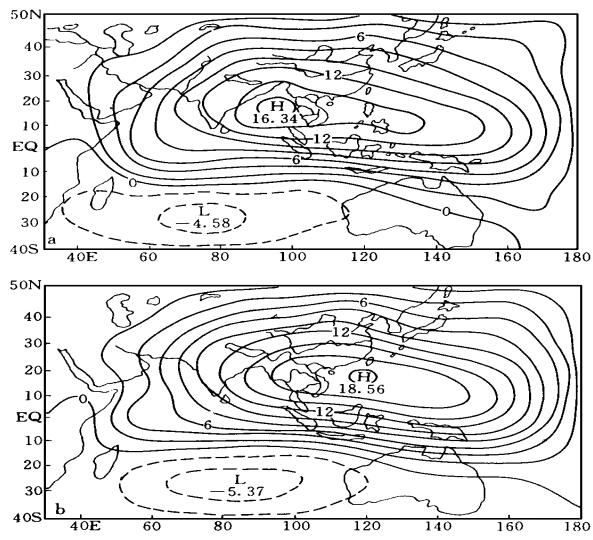

图 7为1991和1994年7月200 hPa势函数分布图: 1991年7月势函数辐散中心位于95°E, 20°N附近, 中心强度为16.34×106m2/s (图 7a); 1994年7月对流层上层辐散中心位于120°E, 15°N附近, 中心强度为18.10×106 m2/s (图 7b).由图可见1991年热带地区的高空辐散中心位置偏西, 菲律宾周围地区辐散比正常偏弱.这可能与ENSO引起Walker环流的调整有关.西太平洋暖池附近有纬向环流的下沉支相叠加, 使东亚地区的经圈环流减弱, 高空辐散中心西移.1994年东亚地区的经圈环流比正常偏强, 高空辐散中心偏东、偏南, 菲律宾及其附近地区对流旺盛, 东亚-西太平洋的热带季风比常年偏强.偏强的经圈环流产生的下沉气流使西太平洋副高位置偏北、偏西, 强度偏强.东亚副热带季风随之推进到华北 (图 6).一般认为强季风是La Niña年的特征, Soman等[3]在亚洲夏季风对热带太平洋海温异常的敏感性试验中指出, 亚洲夏季风的强弱主要与西太平洋海温的暖距平有关, 而不是通过Walker环流的调整.1994年6、7月份厄尔尼诺处于发展的初期, 西太平洋的海温距平分布仍具有La Niña年的基本特征[8], 南海、西太平洋地区异常偏强的对流活动反映了西太平洋暖池附近海温仍然是暖位相阶段.

综上所述, 厄尔尼诺增暖期的差别对东亚夏季降水有显著不同的影响.有研究认为, 赤道中、东太平洋冬春海温的异常对东亚局地气候的影响一般都有3个月以上的滞后时间.文献[3]则强调季风推迟爆发和强度减弱的年份同中东太平洋SSTA在春季前增暖有关.也就是说, 只有在夏季风爆发前期的海温增高才可能影响季风爆发的时间和强度.由此可见, 厄尔尼诺增暖期的不同影响东亚夏季风的强弱和爆发时间, 进而影响东亚夏季降水的多寡.1990年秋冬季开始增暖的厄尔尼诺事件到1991年5月已经发展, 通过海气耦合的相互作用, Walker环流的上升支移到中东太平洋, 西太平洋为下沉支, 菲律宾周围对流活动减弱, 西太平洋副热带高压季节内变化小, 6月份副高脊线维持在20°~25°N, 7月中旬以后才向北移动, 使雨带在江淮流域长期停留, 降水偏多.1994年的厄尔尼诺事件由7月上旬西太平洋有强西风距平的流场特征 (图 6) 可见, 厄尔尼诺尚处于初始发展期, 强西风使暖水向东扩展, 西太平洋暖池SST暖距平使东亚地区夏季风爆发早、强度偏强, ITCZ增强北抬, 西太平洋副高加强北跳.造成东亚地区夏季大范围干旱酷热的天气气候特征.

3 小结和讨论(1) 功率谱分析结果表明, 西太平洋暖池海温和长江中下游6~7月降水距平都有2.3年的显著性周期, 东太平洋海温有5.3年显著性周期.这说明西太平洋海温和长江中下游夏季降水有明显的QBO气候震荡特征.

(2) 不同季节增暖的厄尔尼诺事件对江淮流域夏季降水有不同的影响, 秋季增暖的厄尔尼诺事件导致次年江淮流域夏季降水偏多, 春夏季增暖的厄尔尼诺事件导致当年夏季江淮流域降水偏少.

(3) 1991年南海夏季风爆发时间比正常偏晚, 但是南风分量大, 爆发后迅速向北推进, 副热带夏季风及其辐合带比正常偏强, 江淮流域夏季降水偏多.1994年南海地区夏季风爆发早, 但南风分量弱, 东亚地区热带季风活跃, 副热带夏季风比常年偏弱, 江淮流域夏季干旱少雨.

(4) 不同季节增暖的厄尔尼诺事件影响东亚夏季风活动的过程可能同海气耦合引起热带太平洋地区Walker环流的调整有关.出现秋季开始增暖的厄尔尼诺事件时 (如1991年), 第2年夏季Walker环流的上升支东移到中东太平洋, 西太平洋暖池附近对流活动减弱, 副热带夏季风偏强、江淮流域多雨; 出现春夏季开始增暖的厄尔尼诺事件时 (如1994年), 西太平洋暖池附近SST仍为暖距平, 对流层上层辐散中心偏东、偏南, 江淮流域出现干旱高温天气.

以上分析仅仅是从两年的对比得到的初步认识, 尤其是1994年西太平洋地区强烈的西风异常可能与南半球冬季反气旋的异常发展有关, 南半球冬季反气旋的强弱与东太平洋海温增暖的关系等有待进一步研究.

| [1] | 黄荣辉, 孙凤英. 热带西太平洋暖池的热状态及其上空的对流活动对东亚夏季气候异常的影响. 大气科学, 1994, 18, (2): 141–151. |

| [2] | 黄荣辉, 孙凤英. 热带西太平洋暖池上空的对流活动对东亚夏季风季节内变化的影响. 大气科学, 1994, 18, (4): 456–463. |

| [3] | Soman M K, Slingo J. Sensitivity of the Asian summer monsoon to aspects of sea-surface tempereture an omalies in the tropical Pacific Ocean. Quart.J.Roy.Meteor.Soc, 1997, 123: 309–336. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [4] | 陈兴芳, 宋文玲. 近十年我国降水的QBO分析. 应用气象学报, 1997, 8, (4): 469–475. |

| [5] | 刘永强, 丁一汇. ENSO事件对我国季节降水和温度的影响. 大气科学, 1995, 19, (2): 200–208. |

| [6] | 丁一汇. 高等天气学. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [7] | 丁一汇, 等. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究. 北京: 气象出版社, 1993. |

| [8] | 周琴芳, 瞿盘茂. 1994/1995年ENSO事件的诊断分析. 气象, 1996, 22, (2): 18–23. |

2000, 11 (3): 331-338

2000, 11 (3): 331-338