2. 内布拉斯加大学农业与自然资源研究所, 美国;

3. 湖北省气象科学研宄所, 武汉430074

2. Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska, Lincoln, USA;

3. Hubei Research Institute of Meteorological Sciences, Wuhan 430074

降水量的年际和长期变化对我国社会经济生活具有重要影响.1998年, 长江大洪水引起的直接经济损失高达1666亿元[1]; 1997年北方的干旱和黄河断流同样造成了巨大影响触目惊心的水、旱灾害警示人们, 必须投入更多的研究, 深入了解气候的长期变化趋势和短期变化规律, 对可能的水旱灾害作出尽可能准确的预测和评估.

为了预测未来年际到年代际尺度降水量变化, 需要对历史气候变化背景进行全面了解[3~5].构筑全球增暖情况下的未来区域气候变化情景, 也需要对古气候时期和近现代气候变化趋势进行研究[6~8]本世纪80年代末以来, 一些学者利用不同方法对我国降水变化趋势进行了分析, 得到了许多有意义的结果[3, 8~10].本文采用一种新的方法[11]和更新到1996年的资料, 对全国1951~1996年降水趋势的特征指数进行了计算, 并对降水趋势变化的空间特征进行了分析, 以便了解我国各地区降水气候变化的背景情况, 为年际或更长时间降水和水资源预测提供参考.

1 资料与方法资料来源于中国333个测站记录.各测站观测年代长度不一.为了保证空间覆盖的一致性, 统一取1960~1996年逐旬降水量记录.在这些记录中, 有个别站存在缺测问题.对缺测资料进行了简单插补, 即用本站该旬多年平均值代替缺测记录.

我们希望得到可以用来描述空间变化特征的趋势变化指数, 即这一指数应该能够用来绘制等值线分布图.为此, 用参考文献[11]的方法, 分别计算了两种气候趋势特征指数, 即降水趋势系数和降水倾向率.

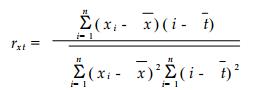

1.1 降水趋势系数该系数可表示降水长期趋势变化的方向和程度.它为n个时刻的降水量与自然数列1, 2, 3, …, n的相关系数:

|

其中n为年份序号.xi是第i年的降水量, x为其样本均值.t=(n+l)/2.显然, 这个值为正 (负) 时, 表示降水在所计算的时段内有线性增加 (减少) 的趋势.

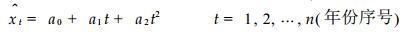

1.2 降水倾向率通常降水等气候要素的趋势拟合可以用二次方程表示, 即:

|

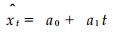

而线性趋势变化只需选用一次方程, 即;

|

一次回归系数为:

计算了53个特征时间段的降水趋势系数和降水倾向率.这些时段分别为:年、四季 (春季3~5月、夏季6~8月、秋季9~11月、冬季12月至翌年2月)、12个月以及36个旬.限于篇幅, 本文只对年和四季的降水趋势系数和降水倾向率进行分析, 重点分析降水倾向率.降水趋势系数和降水倾向率十分相似.

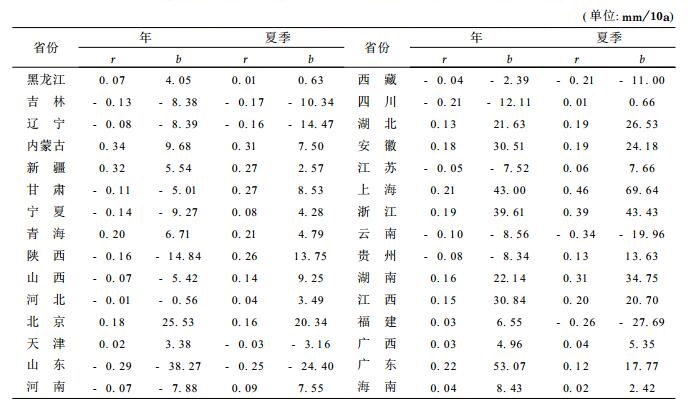

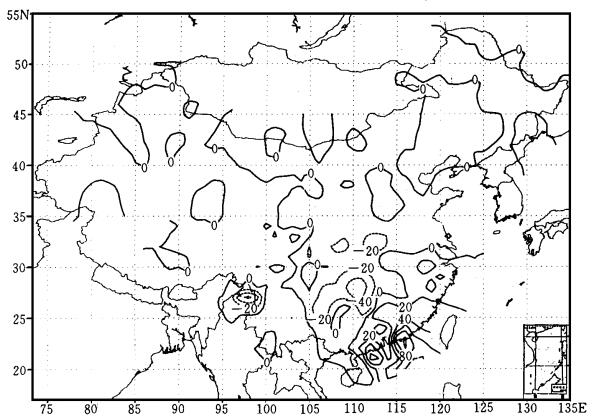

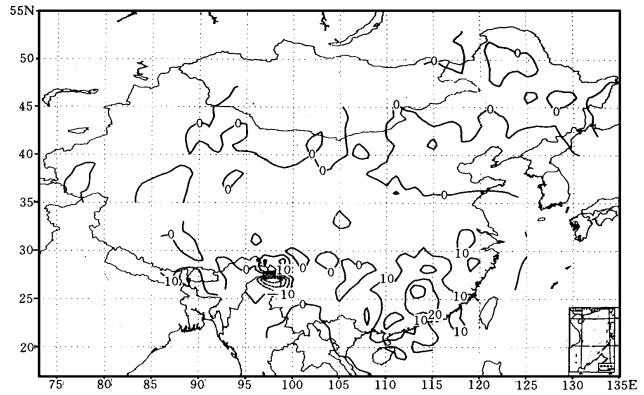

2 结果及其分析 2.1 年降水量变化趋势图 1给出年降水倾向率等值线分布, 表 1给出各省年、夏季平均降水趋势系数和降水倾向率.在1960~1996年期间, 我国东北东部、华北中南部的黄淮平原和山东半岛、四川盆地以及青藏高原年降水变化出现不同程度的负趋势, 即降水量在减少.其中, 山东半岛的负趋势最显著, 为每10年-60 mm.在全国的其余地区, 包括西北大部分、东北北部、西南西部、长江下游和江南地区, 本世纪60年代以来年降水量均呈现正趋势, 其中长江下游和华南沿海地区的正倾向率达到每10年90 mm以上.这些特点可以从全国平均降水量和各省平均降水量的变化上看出来.例如, 根据全国333个测站的年降水量资料, 1960年以来我国平均年降水量存在明显增加趋势.这可能主要是由长江以南地区降水的正趋势造成的.我国华北的河北、山西、内蒙古等省区, 从60年代初到90年代中期, 年降水量也不再存在显著趋势性变化.河北省的平均年降水量变化表明, 70年代中到80年代末确发生过明显的干旱, 但80年代末以来降水己经出现上升趋势.

|

|

| 图 1. 中国大陆年降水量倾向率等值线 (1960~1996年) | |

|

|

表 1 1960~1996年我国年、夏季降水趋势系数 (r) 和降水倾向率 (b) |

2.2 季节降水量变化趋势

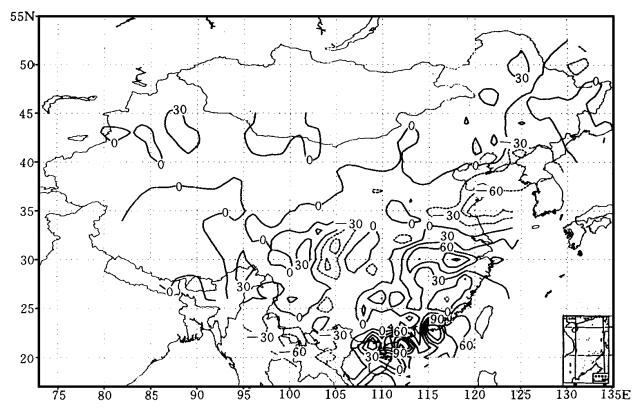

春季:全国春季降水量呈现负趋势的地区有所增加 (图 2), 其中东北北部至内蒙古和甘肃西北部一线、河套、山东半岛、江淮以及四川盆地呈现负趋势, 四川盆地可达每10年-40 mm.而长江下游、江南、华南、西南西部、青藏高原以及西北、新疆和东北部分地区呈现正趋势, 华南地区可达每10年80 mm.

|

|

| 图 2. 中国大陆春季降水量倾向率等值线 (1960~1996年) | |

夏季:东北东部、山东半岛、青藏高原、西南西部、江南南部以及华南部分地区夏季降水为负趋势 (图 3和表 1), 除此之外的全国大部分地区均为正趋势, 长江中下游地区和华南沿海尤为显著, 可达每10年60~100 mm.值得提出的是, 如果把1997~1999年计算在内, 长江中下游地区的降水增加趋势会更明显.

|

|

| 图 3. 中国大陆夏季降水量倾向率等值线 (1960~1996年) | |

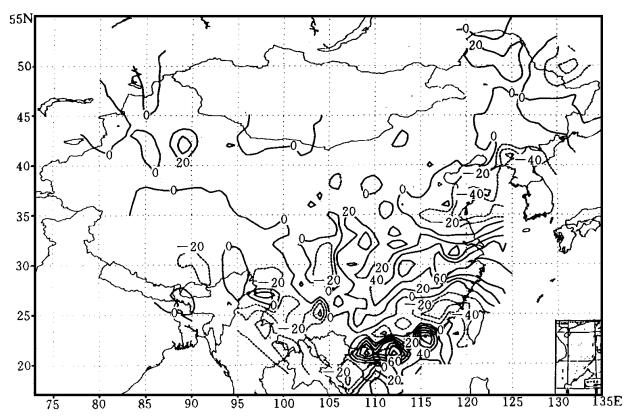

秋季:与夏季截然不同, 我国秋季降水除东北、内蒙古、新疆北部和西南西部外, 其余地区几乎均为负趋势 (图 4).负趋势最明显的地区发生在关中、甘南、秦巴和四川盆地, 减少速率可达每10年-20~-30 mm.东南沿海大部分地区秋季雨量下降趋势也比较显著.

|

|

| 图 4. 中国大陆秋季降水量倾向率等值线 (1960~1996年) | |

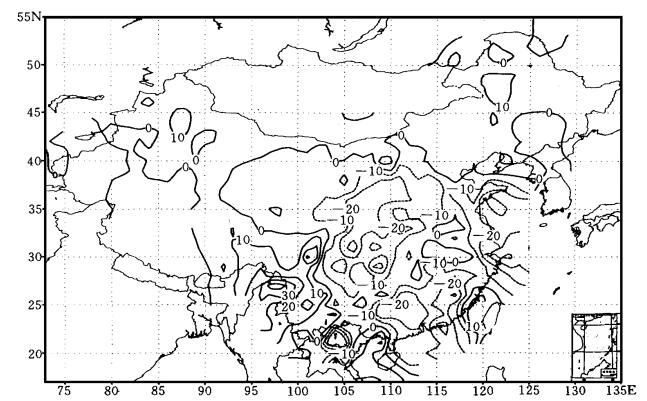

冬季:降水倾向率除长江下游以南地区可达每10年30 mm以外, 其余地区倾向率很小 (图 5).东北、华北、内蒙古冬季降水变化为负趋势, 其余地区为正趋势或变化不明显.

|

|

| 图 5. 中国大陆冬季降水量倾向率等值线 (1960~1996年) | |

2.3 1951~1996年的变化趋势

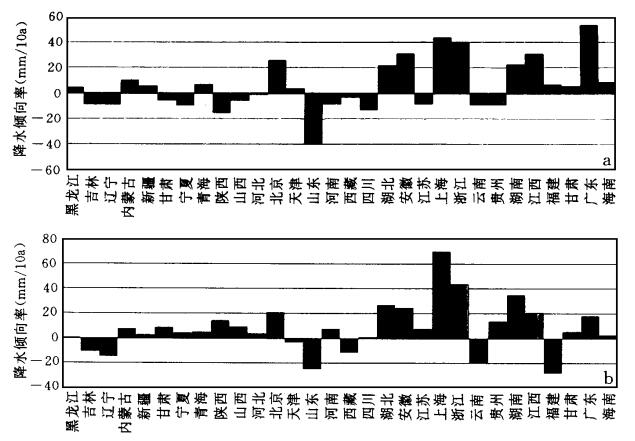

在所选的333个测站中, 有131个站的降水记录是从1951年到1996年增加了9年记录的资料.这131个测站主要分布在我国的东部地区.计算了1951年以来降水量的年、季变化趋势.图 6给出部分省区年和夏季降水倾向率.

|

|

| 图 6. 我国部分省区1951~1996年全年 (a) 和夏季 (b) 降水量倾向率 | |

总的来说, 资料序列延长以后, 全国降水趋势变化的空间图式基本未变.1951年以来, 全年降水量明显增加的省份主要集中在长江中下游地区, 华南的广东省增加也很明显.但是, 长江中下游地区尚未考虑降水异常偏多的1998年和1999年.如果记入1997~ 1999年, 则其降水变化的正趋势将更加显著.

降水趋于减少省份主要在北方的黄河流域, 尤其以山东省为最显著, 陕西地区年降水量减少趋势也比较明显.夏季降水量变化趋势同全年相似, 但南方福建省夏季出现显著减少.山东仍是北方夏季降水减少最多的省份.但是, 晋、陕、甘、宁等黄土高原地区, 夏季降水不仅没有减少, 而且还略有增多, 说明这些地区年降水量的下降可能主要是由秋雨锐减引起的.

在南方, 年降水增加最明显的是广东省, 其次是上海和浙江地区.上海市和浙江省夏季雨量增加也非常突出, 但广东省夏季3个月雨量增多并不是很显著, 说明也是秋季降水增加得比较多.这是否和登陆的热带风暴或台风频率有关还需要研究.

2.4 降水季节性的变化我们也分别计算了1960~1996年4个季节的降水量占全年降水比例的倾向率.它和各个季节降水量变化趋势既有联系, 也有区别.4季降水占全年降水比例的倾向率更好地反映了降水季节分配特点的变化.降水季节性的演化有如下特征:

(1) 全国绝大部分地区春季降水比例的变化趋势与夏季刚好相反.如新疆地区、内蒙古、东北、河套、江淮、江南、华南、西南以及青藏高原均属于这种情况, 只有华北和西北其余地区两者变化一致.

(2) 全国大部分地区秋季降水比例呈负趋势, 而冬季降水比例则呈正趋势.除东北、新疆北部、青藏高原和西南西部秋季降水呈正趋势外, 其余地区均呈负趋势.39°N以北的地区除新疆以外, 冬季降水比例均呈负趋势, 而39°N以南几乎都呈正趋势.

(3) 春、秋、冬3季的降水比例变化趋势与这3季的降水总量变化趋势非常相似, 夏季除新疆地区外两种趋势也非常相似.

3 讨论和结论我国一些地区降水存在着比较明显的长期变化趋势.从1960年到1996年, 全国降水量总体上呈微弱增加趋势, 但各地区间存在着较大差异.增加最显著的地区包括江淮流域和东南沿海, 同时东北、华北北部和西北地区也有不同程度的增加.长江中下游地区降水的长期增加趋势构成了1998年特大洪水的背景条件.另一方面, 我国的黄河下游、辽东、陕西、四川到广西等地区年降水量趋于减少.本世纪50年代以来, 山东省降水量的减少非常突出, 陕、甘、宁地区年降水量也呈现微弱下降趋势.这无疑也构成了近20年黄河断流时间越来越长的长期气候背景条件.

我国不少学者的研究表明, 北方特别是华北地区建国以来降水存在明显的下降趋势[3, 8~10].我们计算的降水趋势指数反映出, 华北中南部, 特别是山东半岛和辽宁东南部, 降水量确实趋向减少.但是, 结果也表明, 在华北的北部、内蒙古、东北大部和西北地区, 建国以来的降水量, 特别是夏季雨量, 变化趋势或者不明显, 或者呈现出增加趋势.造成这种差别的原因, 可能主要在于所选取的研究时段不同.过去的降水变化研究主要是在本世纪80年代末或90年代初进行的, 所用资料截止时间略早.事实上, 北方很多地区自80年代末以来降水己明显增多.我们所用的资料截止到1996年, 包括了这段相对湿润期, 因而使降水负趋势范围较从前的研究结果大大缩小.

我们计算的降水趋势系数和降水倾向率均反映出, 我国黄河流域、江淮流域和江南大部分地区秋季降水趋于减少.秋雨减少最明显的地区包括关中盆地、甘肃南部、秦巴山地和四川盆地.这些地区也正是我国著名的秋雨地带.如果这种趋势持续下去, 秦巴地区的传统秋雨特征将不复存在.

降水的长期变化对我国许多地区的社会经济发展具有深刻影响.华北地区本世纪80年代的干旱、黄河的断流、长江的洪水都给我们留下了深刻的记忆.此外, 降水长期变化还有许多其它正面和负面影响.例如, 春季降水在华北平原和东北中南部呈增加趋势, 这己经减缓了该地区过去严重的春旱现象, 有利于冬小麦和其它作物生长; 黄淮地区夏季雨量的减少给农业造成不利影响, 但北方部分地区夏季雨量略呈增加, 这又对一熟旱作农业有利; 我国中部广大地区秋季降水的长期减少趋势, 同样会对农业生产和其它经济活动具有实际意义.

| [1] | 中国气象局国家气候中心. 98'中国大洪水与气候异常. 北京: 气象出版社, 1998. 1~31. |

| [2] | 中国气象局. 中国气候公报. 北京, 1997. 6~15. |

| [3] | 李克让, 林贤超. 近40年来我国降水的长期变化趋势. 见: 施雅风等编. 中国气候与海平面变化研究进展 (二). 北京: 海洋出版社, 1992. 44~45. |

| [4] | 张素琴, 任振球, 李松勤. 全球温度变化对我国降水的影响. 应用气象学报, 1994, 5, (3): 333–339. |

| [5] | 屠其璞. 近百年来我国降水量的变化. 南京气象学院学报, 1987, 10, (2): 117–189. |

| [6] | 任国玉. 与当前全球增暖有关的古气候学问题. 应用气象学报, 1996, 7, (3): 361–370. |

| [7] | IPCC. Climate Changel995. The Science of Climate Change. Cambridge University Press. 1996. |

| [8] | 王绍武, 赵宗慈. 未来50年中国气候变化趋势的初步研究. 应用气象学报, 1995, 6, (3): 333–342. |

| [9] | 陈隆勋, 邵永宁, 张清芬, 等. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 1991, 2, (2): 164–173. |

| [10] | 徐国昌, 姚辉, 李珊. 我国干旱半干旱地区现代降水量和历史干旱频率的变化. 气象学报, 1992, 50, (3): 378–382. DOI:10.11676/qxxb1992.047 |

| [11] | 施能, 陈家其, 屠其璞. 中国近100年来4个年代际气候变化特征. 气象学报, 1995, 53, (4): 431–439. DOI:10.11676/qxxb1995.049 |

2000, 11 (3): 322-330

2000, 11 (3): 322-330