预报实践表明, 近年来对与夏季风、西太平洋副热带高压关系密切的区域的暴雨预报取得了较大的成绩.但是, 对于那些天气形势复杂多样环境下产生的突发性暴雨漏报较多.文献[1]对此类暴雨总结了一些共同的天气和物理条件特征, 揭露了一些中尺度事实.

本文通过分析1998年6月29日夜间发生在北京平原地区的突发性大暴雨的天气形势、系统相互作用、环境条件, 进而讨论在天气尺度脊形势条件下的突发性暴雨的动力触发机制.

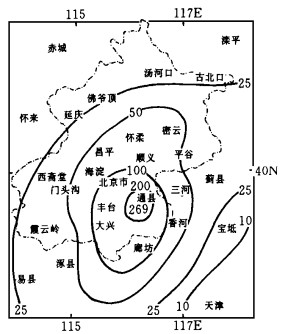

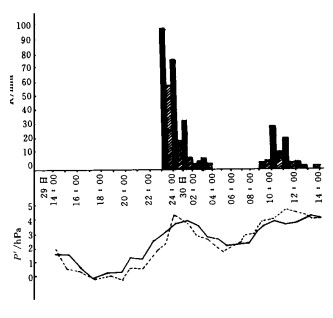

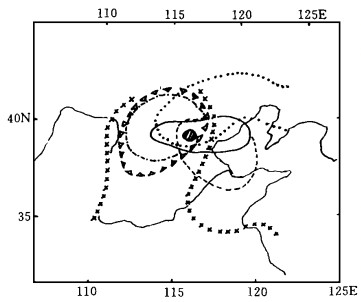

1 降水概况1998年6月29日午夜到30日中午前后, 北京市平原地区出现了暴雨到大暴雨, 局地出现了特大暴雨, 西部、北部山区有中—大雨 (图 1).降水量最大中心位于通县, 雨量为269 mm.雨量≥100 mm的范围仅50 km×50 km.从南郊观象台和通县两站的逐时雨量演变可见 (图 2), 它是由两次短时降水过程组成的.第一次降水从29日23:00左右开始后的一个小时内, 两站的雨强就分别猛增到59 mm/h和99.8 mm/h.降水从22:00开始到次日早晨05:00结束, 历时6 h左右.主要降水集中在29日23:00到30日02:00的3 h内, 具有突发性、雨强强、历时短的强对流特征.第二次降水从30日10:00左右开始后一个小时内两站的雨强分别达8.3 mm/h和26.7 mm/h, 14:00前后结束, 其强度比第一次弱得多.本文重点分析第一次降水过程.

|

|

| 图 1. 1998年6月29日20:00~30日14:00雨量 (mm) 分布 | |

|

|

| 图 2. 1998年6月29~30日南郊观象台 (阴影区)、通县 (黑直方区) 的雨量和扰动气压时间变化图 | |

2 天气形势及影响系统

暴雨发生前后, 500 hPa副高位于30°N以南地区呈东西带状 (图略), 脊线位于25°N以南地区.其北侧有江淮低压切变线系统.在中高纬地区的长波脊位于新疆及以北地区, 其东部在贝加尔湖到我国东北地区为宽广的长波槽区, 华北北部地区处于长波槽底的西风带中, 多短波槽活动.此时北京处于500 hPa槽后的天气尺度脊中.由于副高位置偏南, 副热带西南季风仅能到达江淮切变线南侧的35°N以南地区.并且华北地区又处于江淮切变线北侧的下沉区, 这种形势下将不利于华北地区有较大的区域性降水天气发生.

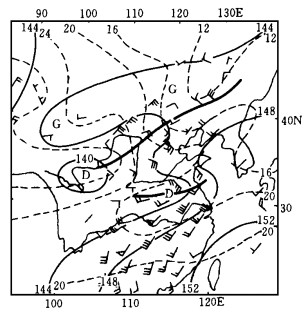

在700 hPa (图略)、850 hPa (图 3), 除了江淮地区有低压切变线外, 在东北地区南部到华北北部地区还有一条低压切变线 (以下称为北方切变线).北京位于北方切变南侧的100 km处.大陆东部沿岸有海上高压, 沿江淮切变线东北侧西北伸达北方切变线南侧, 有利于低层东部海洋性偏东风气流深入华北地区.在上述形势下, 受低层的辐合系统及中高层的西风带短波槽的影响, 将利于华北地区北部出现阵性降水天气.

|

|

| 图 3. 1998年6月29日20:00 850 hPa环流形势 (黑点处:大暴雨区, 细实线:等高线 (dagpm), 虚线:等温线 (℃), 粗实线:低槽线、切变线) | |

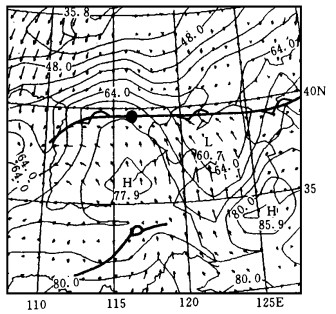

在近地面, 弱冷空气南下扩散到达北京平原地区形成东西向静止锋, 或近地面切变线, 由于冷空气变性减弱, 静止锋附近没有明显的温度梯度, 近地面的能量梯度最大处也位于静止锋北侧的华北北部山区 (图 4).暴雨则出现在北京平原地区的静止锋上偏高能区一侧.

|

|

| 图 4. 1998年6月29日20:00 1000 hPa θse (单位:℃) 流场图 (箭矢) (大暴雨区:黑点处) | |

3 中低层的热力环境条件与聚能形势

暴雨发生期间, 江淮切变线加强发展并东北移, 与东北部西太平洋副高之间形成较强的低空东南气流, 20:00北京、青岛的东南风速分别为10~8 m/s.这支东南气流在850、900 hPa的低空形成了一条从江淮切变线外围伸向华北地区西北内陆的水汽通道 (图略).同时华北西部又受到西部大陆性暖干气团影响, 增温明显.北京处于低空北方切变线南侧的高能暖湿区内, 此时北京的925~850 hPa θse≥357 K (80℃), 比湿≥1.6 g·cm-1·hPa-1·s-1, 已属热带季风性质气团控制, 对流层中高层为西风带气流控制, 相对干冷, 北京站500 hPa θse为333 K (60℃).这种垂直结构使本站中低层形成较大的位势和潜在不稳定. 29日20:00华北中西部形成大范围的θse (850-500)≥0℃和高K值的区域.由图 5可见, 北京处于θse850-θse500*为10~12℃, K指数大于36℃的高能、高湿的潜在不稳定区内, 并与近地面的水汽辐合及Q矢量锋生相叠置在较小的范围内.

|

|

| 图 5. 1998年6月29日20:00物理量与暴雨区的叠套图 (阴影区:暴雨区, 实线:1000~925 hPa Q矢量锋生函数≥8×10-16 K2·m-2·s-1, 点线:1000~700 hPa T-Td≤ 4℃, 叉线:θse850≥72℃, 齿线:K指数≥38℃, 点划线:潜在不稳定θse850-θse500*≥8℃, 虚线:1000~925 hPa水汽通量散度≤-2×10-8 g·cm-2·hPa-1·s-1) | |

由于暴雨前后北京对流中层处于500 hPa天气尺度脊前的偏北风下沉气流中, 形成了抑制不稳定能量释放的形势条件.国内外的各类强对流暴雨的研究中也都提出了暴雨前期上空为反环流的下沉气流〔2〕将利于低层辐合区的水汽和能量的积聚, 导致局地大气层结出现潜在不稳定.

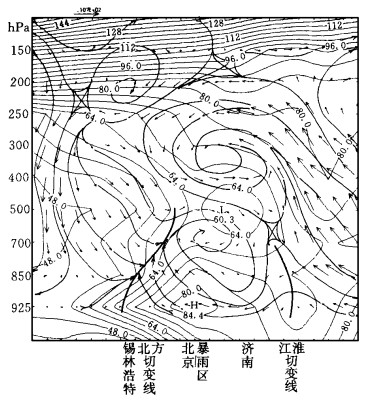

4 系统的相互作用与动力触发机制由图 6可见, 6月29日20:00本过程发生前3 h, 高空锋区尚在北京以北地区, 北京与北方切变线之间形成了一定强度的中低层湿斜压锋区.受低层的弱冷空气影响, 在北京北部925hPa以下的近地面层内有从北南伸的斜压锋区, 它可以形成对流发展的初始动力条件.在850、700 hPa出现的北方辐合切变线, 表明本次过程与许多强对流发生发展, 出现在一条低层辐合切变线附近的形势相似.然而这条辐合线在本过程前后始终维持在张家口以北的华北北部山区, 因此, 不能充分说明它就是强对流爆发的主要触发机制.在500 hPa上空, 6月29日20:00原位于河套西部的西风槽, 30日08:00才移到呼和浩特西部, 而北京上空6月29日20:00~ 30日08:00始终处于脊附近的偏北风气流中, 由通过本站上空的纬向涡度垂直剖面图也可见 (图略), 华北上空中高层为大范围的深厚的负涡度区.因此在这种形势下很难说明近地面的浅薄冷空气可以触发产生深厚的对流云团, 下文将通过分析系统间的相互作用、物理量诊断探讨本次过程的动力触发机制.

|

|

| 图 6. 1998年6月29日20:00通过大暴雨区 (北京) 的θse (细实线) 及流场经向垂直剖面 (50°N, 116°E~30°N, 116°E, 格距100 km, 粗实线:切变线) | |

4.1 对流层低层的上升运动与近地面的动力锋生

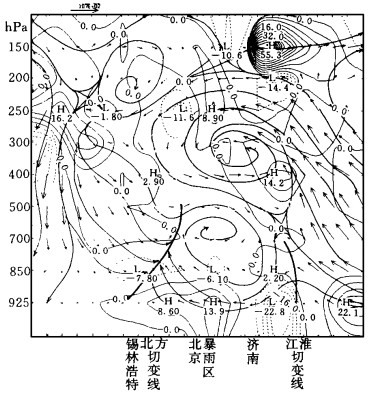

在经过暴雨区上空的经向垂直环流 (垂直速度由运动学修正方案计算, k~10-3 hPa·s-1, v~m·s-1, v-p二维风的合成, 垂直与水平尺度比例为100:1)、θse剖面图 (图 6) 上, 可见江淮切变线北侧的下沉气流在低层向北运动到达北京地区南部附近, 受到近地面冷空气 (斜压锋区) 的抬升, 向北上升直达北方切变线的顶部700 hPa处, 又受到中层脊前偏北下沉气流的作用向南运动, 在北方切变线与江淮切变北侧之间的对流层中低空形成一经向垂直环流圈, 显然这个环流圈是由近地面冷空气、江淮切变线、北方切变线及中层西风带高压脊共同作用、耦合形成的.北京处于该环流圈的上升支.另外由Q矢量锋生计算表明, 该环流圈在江淮切变线北侧附近相对低能 (低θse值) 的气流下沉辐散 (散度场图略), 近地面层伴随锋消, 中心达-22.8×10-16 K2·m-2·s-1.在北方切变线南侧近地面相对高能的气流处辐合上升, 近地面层伴随锋生, 中心达13.9×10-16 K2·m-2·s-1 (暴雨区) (图 7).表明该垂直环流圈内存在着动力驱动机制.同时也形成了暴雨区中低层上升运动的维持机制和近地面层的动力锋生机制.使中低层的潜在不稳定能量不断积聚加剧.但是以上的各种作用均不能突破中层高压脊动力下沉对潜在不稳定能量释放的抑制作用.

|

|

| 图 7. 1998年6月29日20:00通过大暴雨区 (北京) 的经向流场、Q矢量锋生 (10-16 K2·m-2·s-1) 垂直剖面 (50°N, 116°E~30°N, 116°E, 格距100 km) | |

4.2 高层次天气尺度扰动与对流层中上层的上升运动

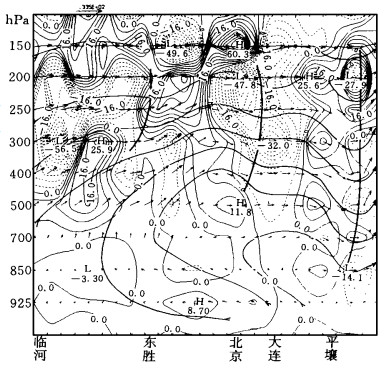

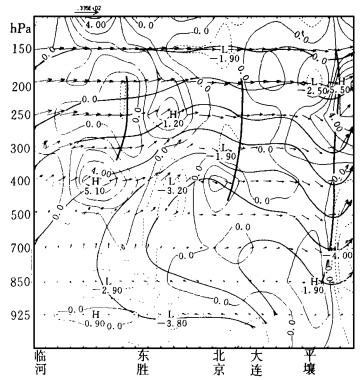

图 8为经过北京上空的纬向涡度平流垂直剖面图, 北京上空西部对流层高层 (300~200 hPa) 有一水平尺度500 km, 中心强度为32×10-10s-1的次天气尺度的正涡度平流区.

|

|

| 图 8. 1998年6月29日20:00经过大暴雨区 (北京) 的纬向流场、涡度平流 (10-10s-1) 垂直剖面 (40°N, 100°E~40°N, 130°E, 格距100 km) | |

为了单独讨论涡度平流的作用, 设温度平流为零, 因此位势场将不随时间变化, 即▽2H′=▽2H (式中加撇为非平衡状态时的位势分布).

当有正涡度平流时, 由涡度方程可知-v·▽Y > 0, 因此Y′ > Y.显然, 正涡度平流所造成的非平衡为▽2H′ < fY′.又由散度方程可推断-▽2H′+fY′ > 0, 因而有D′ > 0.即在对流层高层的正涡度平流造成辐散.对应在29日20:00过北京上空的纬向散度垂直剖面图上可见 (图 9), 北京西部附近对流层高层为较强的次天气尺度辐散区.根据质量补偿原理, 在没有温度平流作用的情况下, 涡度平流所造成的散度垂直分布也必须符合补偿原理, 即高层正涡度平流引起的辐散必然有相应的下层负涡度平流在地转适应平衡过程中会引起辐合与之补偿.可认为图 8和图 9中, 北京西侧中层脊后的次天气尺度的负涡度平流、辐合区, 正是由上述过程作用的结果.这种过程作用的结果必然会导致中高层上升运动的发展, 当高层短波扰动移近本市上空, 就会在中上层产生上升运动, 并与原低层辐合上升运动迭加, 形成深厚的上升运动, 使不稳定能量在瞬时爆发释放, 触发强对流发生.

|

|

| 图 9. 1998年6月29日20:00经过大暴雨区 (北京) 的纬向流场、散度 (10-5s-1) 垂直剖面 (40°N, 100°E~40°N, 130°E, 格距100 km) | |

由上面讨论可知, 如果对流层中层处于天气尺度低涡、槽前的正涡度平流控制, 当中层低值系统前的天气尺度的正涡度平流较强时, 对高层次天气尺度正涡度平流引起的辐散、上升运动的作用的响应是不会明显的.而在对流层中层天气尺度脊的形势控制下, 中层的涡度平流近似于零, 高空短波扰动不一定很强, 它的正涡度平流在非地转适应平衡过程中, 很容易在中高层上空激发出垂直运动, 在短时内使对流层中高层高压脊控制的动力下沉抑制聚能状态反转为上升运动, 与中低层的辐合上升运动垂直贯通, 使抑制的高能潜在不稳定爆发释放.

由于引发中高层上升运动的次天气尺度正涡度平流扰动尺度较小, 上升运动持续的时间也将较短, 因此只能产生短时降水.当中低层的形势、系统较稳定时, 再次受高层的次天气尺度正涡度平流扰动作用时, 可再度产生降水. 30日08:00在北京西部的对流层高层又出现了水平尺度300 km中心强度为24×10-10s-1的次天气尺度正涡度平流 (图略).对应图 2可见10:00前后又产生了第二次对流暴雨.由于在此期间江淮低压切变线东移北上, 它与北方切变线之间的东南气流已减弱, 前期聚能的时间也比前一次短, 降水强度也就小多了.暴雨期间的两次对流降水, 对应地面也可以分析出存在时间尺度为12 h的扰动气压波动 (图 2).我们又利用了南郊观象台和通县两站的气压自记资料经过消除日变化的干扰, 用p′=p-pd′-p6来获取扰动气压值, 其中p为从气压自记资料获取的每小时气压序列值, p′d为日变化引起的每小时气压变化值, p6为1998年6月中下旬该站平均的气压值.由图 2可见两站均呈现出时间尺度为12 h左右、振幅约在2~4 hPa之间的波动, 从降水与气压波动的配置来看, 强降水发生在槽后脊前, 强降水与扰动气压波动的周期一致.这与天气尺度降水的气压系统的配置相反, 而同模式大气中重力波与降水的配置较为一致〔3〕.由此也可认为它们应该是实际大气中的大振幅、中-T尺度的重力波系统.它们的波动周期与北京西侧对流高层的次天气尺度正涡度平流出现的时间间隔是一致的.这表明两者可能是同一波系.即可认为本次强对流降水是由对流层高层的天气尺度正涡度平流触发发展的.

5 讨论(1) 发生在天气尺度脊中的突发性对流暴雨的动力机制与预报

上述分析表明本次过程的发生, 是由中层脊与低层的辐合系统, 近地面冷空气共同作用在暴雨区的中低层上空形成的上升运动、近地面动力锋生, 使中低层水汽、能量聚积, 潜在不稳定加剧.而对流层中高层的短波扰动则是触发潜在不稳定对流发展的启动机制.这种高层的动力强迫作用似乎比低层的动力辐合条件更重要.然而在实际大气中高空短波扰动出现的频次是较高的.但能触发产生对流的机率是较少的.这充分表明, 只有当中低空存在有聚能机制, 并使能量达到一定强度和厚度才能触发发展成强对流天气.因此这类天气在实际预报中, 对中低层的形势、近地面系统的分析认识是至关重要的.本次过程通过江淮低压切变线与北方切变线、近地面冷空气相互作用使来自江淮低压切变线外围的低纬副热带季风性暖湿气流北上到达北京平原地区上空, 由中高层高压的下沉抑制作用, 才得以形成强对流大暴雨所需要的高能、水汽、不稳定等环境条件.上述分析也表明这类天气的预报不能仅局限于500 hPa以下的天气形势、系统的分析, 还需要对高层的形势、系统分析.但是在常规资料条件下, 分析、追溯这种高层短波系统是有一定困难的, 因此这类暴雨的预报在目前业务预报条件下也有一定的难度, 今后随着中尺度数值预报的开展会有所改善.

(2) 关于高空短波扰动与重力波

由通过暴雨上空的东西向的涡度平流垂直剖面图可见 (图 8), 其上的正涡度平流波动与相应的u-p二维流场的垂直波动并不都相匹配 (即槽前正涡度平流, 槽后负涡度平流), 因此上述所分析的涡度平流与风场上的两种波动不能称之为短波槽.

另外又可以分析到这样的事实, 在暴雨区以西100 km处高层的主要正涡度平流扰动区在200 hPa以上, 并有多个中心, 其位置越向东的正涡度平流波动的水平尺度和垂直尺度越大.如将它们视为沿u风传播的波动, 其水平的传播位相与等温大气中重力波的位相传播相似, 即在稳定的平流层为重力波的点源时, 直接在点源上方附近可观测到短周期的重力波, 而在距离较远的地方观测到周期较长的重力波〔4〕.

通过比较u-p二维流场波动与涡度平流波动的相对位置 (图 6).表明愈向东时, 这两种波动均垂直发展进入对流层内, 而正涡度平流扰动的水平尺度也愈大, 且向东传播的速度愈快, 这与重力波在温度递减的对流层内, 重力波产生频散, 随着波包离开源区向外传播, 不断地改变外形, 较大的波传播很快, 较短的波传播很慢 (图 8) 的传播特征相似〔4〕.另外在4.2节已分析说明, 本过程的强降水与扰动气压的配置具有重力波特征.它们的波动周期与北京西侧对流高层的次天气尺度正涡度平流出现的时间间隔是一致的.两者可能是同一波系.进一步表明, 此涡度平流扰动系统称为重力波比称为短波槽更为合适.前述的高层涡度平流扰动在传播过程与u-p二维流场是否存在内在的联系, 目前我们尚不能证明, 这将有待于今后进一步分析研究.

但无论怎样, 本过程的扰动波动的形成与梅雨锋移动性中-U尺度暴雨雨峰团的大振幅重力波的产生环境条件完全不同.后者是发生在对流层中低层的近于中性层结内, 由锋面附近的不连续或低空急流所激发的重力波, 由重力波本身造成的气压跳跃, 或中尺度垂直运动和地面辐合有效地抬升梅雨期间的近于中性的潮湿大气, 形成对流发展不很强的中-U对流雨带[5]、[6].而启动本次强对流暴雨的正涡度平流短波扰动点源是发生在对流高层或平流层, 可能由高空急流的风速不均匀, 或非地转产生, 这种短波扰动在离开点源向下风方传播时其振幅在水平和垂直方向发展, 在经过天气尺度脊覆盖的低层辐合、潜在不稳定区时, 正涡度平流扰动通过地转适应过程, 在中高层产生辐散上升气流, 使潜在不稳定能量在短时间内释放, 启动强对流发展.

| [1] | 刘延英, 许晨海……, 仪清菊. 我国北方突发性暴雨的研究. 暴雨科学业务试验和天气动力理论的研究. 北京:气象出版社, 1996. 228~233. |

| [2] | 丁一汇. 暴雨和中尺度气象学问题. 气象学报, 1994, 52, (3): 275–276. |

| [3] | 李麦村. 重力波对特大暴雨的触发作用. 大气科学, 1978, 2, (3): 201–209. |

| [4] | 丁一汇. 高等天气学. 北京: 气象出版社, 1991: 507-508. |

| [5] | 余志豪, 陆汉城, 范献忠. 梅雨锋移动性中-β尺度暴雨雨峰团的观测研究. 中国人民解放军空军气象学院学报, 1987, (12): 1–12. |

| [6] | 孙淑清. 梅雨锋中大振幅重力波的活动及其环境场的关系. 大气科学, 1990, 14, (2): 163–172. |

2000, 11 (3): 304-311

2000, 11 (3): 304-311