全球气候变暖近年来引起了国内外学者的重视[1], 据IPCC 1995年针对不同GHG排放的最新评估, 预测2100年全球平均气温将上升1.0~3.5 ℃[2].青藏高原的热状况一直是气象界关心的问题, 不少学者对高原温度的变化曾做过一些分析[3, 4].为了进一步揭示近期气温变化规律, 本文以15个代表站1961~1995年逐月气温的平均值, 以及用拉萨站的气温资料订正到1952年为依据, 运用现代气候学统计诊断分析方法, 对西藏近40年季、年气温变化的气候特征进行了分析, 发现若干新事实.

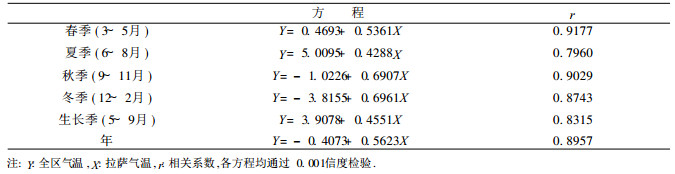

1 资料来源及方法在考虑站点分布和记录长度的情况下, 选取了拉萨、泽当、日喀则、江孜、林芝、波密、昌都、狮泉河、那曲、索县、嘉黎、申扎、丁青、帕里、隆子15个代表站1961~1995年逐月平均气温资料, 以上述15个站的逐月气温平均值为基准, 得到1961~1995年西藏季、年平均温度序列.其次, 为了延伸全区季、年平均温度序列, 利用拉萨1961~1995年季、年平均温度序列与同时期的全区季、年平均温度序列求相关, 发现二者之间存在较好的线性关系 (见表 1).从表 1可知, 它们的相关系数均在0.79以上, 远远超过0.1%信度, 因此可以用拉萨季、年平均温度序列来延伸全区季、年平均温度序列, 得到1952~1995年西藏季、年平均温度序列.使用一次直线方程、N点一次滑动平均、功率谱等现代气候学统计方法进行分析.

|

|

表 1 1961~1995年全区与拉萨温度序列的线性方程 |

2 气温变化的气候特征 2.1 基本气候特征

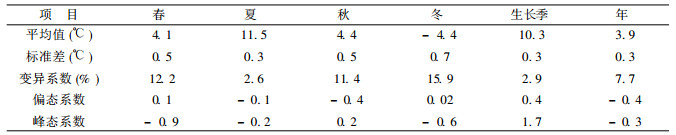

按有关统计公式计算了西藏年与各季平均气温1952~1995年的有关统计量 (见表 2), 可以看出冬季变异系数最大, 说明西藏地区冬季温度变化幅度较大, 稳定性较差; 夏季各地温度相差较小, 变异系数小, 稳定性好, 这对农业生产较为有利.四季与年气温的偏态系数|g1| < 0.8|T=0.05, 峰态系数|g2| < 1.2|T=0.05, 表明气温遵从T=0.05信度下的正态分布.

|

|

表 2 西藏1952~1995年年与各季平均气温有关统计量 |

2.2 阶段性特征

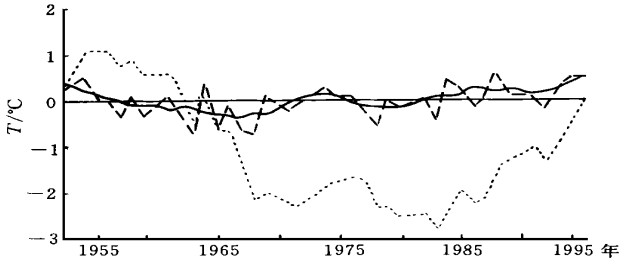

(1) 年平均气温冷暖期划分 为了突出气候阶段性特征, 计算了西藏年平均气温的累积距平, 并绘制曲线图 (图 1).结合气温距平从图 1中看出, 西藏近40年年平均气温可分成5个时期:1952~1955年是持续时间较短的暖期, 气温偏高0.3 ℃; 1956~1971年是持续时间较长的冷期, 负距平年占73.3%, 其中1965、1967、1968年异常偏冷; 1972~1976年是一温度波动小的暖期; 1977~1983年是第二个冷期, 温度没有第一冷期低, 持续6年; 1984~1995年是个持续时间较长温度逐渐上升的暖期, 该时段温度平均值为4.2 ℃, 较气候平均值偏高0.3 ℃, 正距平年占83%, 40年来温度的几个最高值就出现在这一时期, 其中1988年偏高0.6 ℃, 属于异常偏高年.

|

|

| 图 1. 西藏年平均气温距平 (断线) 及5年滑动平均 (实线) 和累积距平 (点线) | |

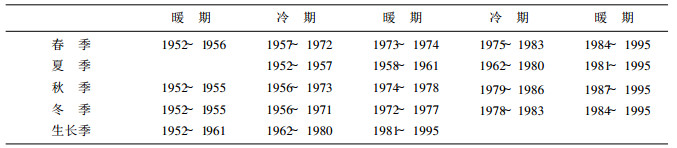

(2) 各季平均气温冷暖期划分 依据气温距平、累积距平曲线 (图略) 划分了各季气温近40年变化的冷暖时期 (见表 3).季、年气温气候平均值为1952~1995年的平均值.各季平均变化特征如下:

|

|

表 3 西藏1952~1995年各季平均气温冷暖期 (年) |

春季气温累积距平变化曲线波动较大, 第一暖期持续时间短, 且高于第二、三暖期, 较气候平均值偏高0.4 ℃, 最高值出现在第三暖期, 即1985年和1995年, 较气候平均值偏高1.0 ℃. 1957~1972年为持续时间较长的第一冷期, 气温较气候平均值偏低0.3 ℃, 而第二冷期89%的年份气温低于平均值, 其中1983年偏低1.0 ℃, 为历史最冷的一年.

夏季气温变化与其它各季及年气温变化有明显的不同, 呈两升两降特点, 前30年冷暖趋势相反, 第一冷暖期持续时间短, 第二冷期持续时间近20年, 40年来最冷的几年就出现在这一时期, 其中1976年偏低0.8 ℃, 为历史最低值; 第二暖期持续了15年, 较气候平均值偏高0.3 ℃, 其中1994、1995年连续两年偏高0.5 ℃.

秋季气温的冷暖变化类同于春季, 但波动性不大.第一、二暖期持续时间短, 且温度较第三暖期高, 最高值出现在1974年, 偏高0.7 ℃; 秋季气温的低值区大都出现在第一冷期, 1967年为最低值, 偏低1.3 ℃, 第二冷期没有前一冷期低, 波动性较大.

冬季气温变化曲线与年平均气温变化曲线很相似, 1956~1971年为持续时间较长的第一冷期, 负距平年占87.5%, 最大负距平为-1.1 ℃, 出现在1963、1968年, 而最冷年出现在第二冷期的1983年, 偏低1.4 ℃; 高值区大都出现在近10年, 较气候平均值偏高0.5 ℃, 1984、1988年为近40年最高值, 偏高1.4 ℃.

生长季气温累积距平曲线基本上呈两升一降型, 1952~1961年为第一暖期, 持续时间相对较长, 达10年.此后进入较长的冷期, 持续时间达19年, 最冷年出现在1976、1977年, 偏低0.6 ℃左右; 高值区出现在第二暖期, 呈波动上升趋势, 最高值出现在1994、1995年, 较气候平均值偏高0.8 ℃.

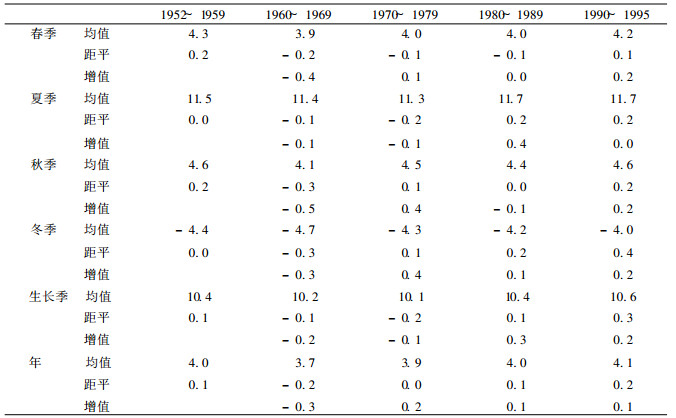

(3) 气温年代变化特征 分析各年代气温变化特征是了解气温变化最基本的方法, 表 4给出了西藏各年代年与各季平均气温特征值.

|

|

表 4 西藏各年代气温的均值、增值及距平值 (单位: ℃) |

从表 4可看出, 50年代年与各季平均气温, 较气候平均值偏高或正常; 60年代是最冷的10年, 气温较50年代偏低0.3~0.5 ℃, 以秋季降温最为明显; 进入70年代, 夏季和生长季气温偏低, 为近40年最低的10年, 其它各季较60年代有较大幅度的增温, 主要表现在秋冬季; 80年代夏季增温明显, 较70年代增高0.4 ℃, 生长季气温相应增高了0.3 ℃, 其它各季变化不大; 90年代夏季变化不大, 其它各季呈现一致性的增温趋势. 60年代至90年代冬季气温依次增高.

2.3 振荡周期特征对西藏年与各季气温序列作功率谱 (图略) 分析, 最大落后时刻取11, 通过T=0.05, α=0.1红噪音的检验, 得到西藏年与各季平均气温变化存在以下主要周期:西藏年平均气温存在着22年的显著周期; 春季气温存在3~4年的短周期; 夏季气温的第一显著周期是22年的长周期, 11年和7.3年、2.8年的短周期亦显著; 22年是秋季气温的第一显著周期, 11年和2.2年的周期也较为显著; 冬季气温存在着22年、3.7年的显著周期; 生长季气温的周期类同于夏季.众所周知, 海尔周期和我国气温变化周期为22~23年, 太阳黑子活动周期为11年, 副热带高压、极涡等环流系统活动周期为3~4年, QBO周期为2~2.9年.这说明西藏温度变化不仅与太阳活动、我国气温变化有关, 还与大气环流系统变化有关.

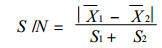

2.4 气候突变特征气候突变分析的方法较多, 这里使用信噪比[5], 计算公式如下:

|

(1) |

式中

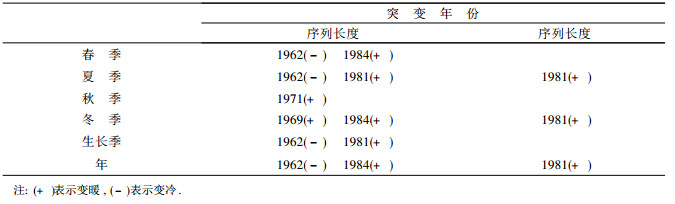

利用式 (1) 计算了西藏年与各季气温序列气候突变的时间, 序列的长度取10、15、20年. 1951~1995年S/N皆小于1.0, 为了增加突变信息, 取连续S/N≥0.5的峰值为突变点[6], 通过t检验[7].若序列长度取10, S/N≥0.5相当于t0 > 1.581, 达到85%信度以上的水平; 若序列长度取15, S/N≥0.5相当于t0 > 1.936, 达到90%信度以上的水平; 若序列长度取20, S/N≥0.5相当于t0 > 2.236, 达到95%信度以上的水平.计算得出, 序列长度为20, 年与各季气温无突变点, 表 5列出了西藏年与各季气温较强的突变年份.

|

|

表 5 西藏年与各季气温较强的突变年份 |

应当说跃变后气温可能产生冷暖转化, 而没有产生冷暖期转化的跃变, 意味着气温持续跳跃式上升 (或下降).从表 5可知, 冬季气温跃变就属于跳跃式上升, 其它各季跃变的性质主要形成了气温的振荡性.西藏的春季、夏季、生长季、年平均气温在60年代初、80年代初出现了气候突变; 1970年前后秋冬季气温出现气候突变.

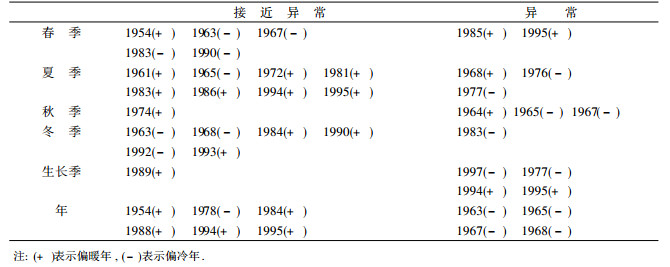

2.5 气候异常特征世界气象组织对气候异常提出两种判别标准, 一是距平超过标准差的两倍以上, 二是它出现的几率为25年以上一遇.这里采用距平大于标准差的2倍作为异常, 大于标准差的1.5~2倍为接近异常来分析西藏气温的异常冷暖 (表 6).

|

|

表 6 西藏年与各季平均气温异常冷暖年份 |

从表 6可看出, 60年代温度异常 (含接近异常, 以下类同) 四季均可发生, 占该时期的60%, 其中异常偏冷年有4年; 70年代异常偏冷年主要出现在夏季; 80年代多异常偏暖年, 主要发生在夏季和冬季; 进入90年代, 6年中就有5年发生异常, 异常偏暖年主要发生在夏季和冬季.在1980年前年平均气温多异常偏冷年, 之后多异常偏暖年.

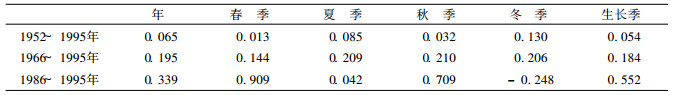

3 气温变化的趋势分析将西藏年与各季气温序列分成3个时段 (44年、30年、近10年), 用一次直线方程作趋势线 (图略), 并计算了年与各季气温倾向率 (见表 7).

|

|

表 7 西藏年与各季气温倾向率 (℃/10a) |

近40年来, 全国年平均气温以0.04 ℃/10a的倾向率上升[8], 而西藏年平均气温是以0.065 ℃/10a的倾向率上升, 高于全国.近10年年平均气温上升的更快, 倾向率达到0.339 ℃/10a.

春、秋季气温倾向率在3个尺度上的变化规律同年气温倾向率的变化规律是一致的, 但近10年春、秋季的增温率远大于年气温的增温率.可以说, 近40年来, 年平均气温的上升趋势来源于春、秋两季.在过去40年中, 平均气温最大倾向率出现在冬季, 为0.13 ℃/10a, 大于春季气温倾向率一个数量级.近10年冬季倾向率为负值, 夏季增温明显减弱, 生长季气温倾向率与夏季气温倾向率不一致, 说明这一时期生长季气温的上升趋势主要来源于5月和9月.

| [1] | 王绍武. 全球气候变暖与未来发展趋势. 第四纪研究, 1991, (3): 269–276. |

| [2] | IPCC. Climate Change:The Science of Climate Change. Eds:by Houghton J T, Callander B A, Harris N, et al. Cambridge:Cambridge University Press, 1996. 572. |

| [3] | 张顺利. 西藏30年温度变化的气候特征. 气象, 1997, 23, (2): 21–24. |

| [4] | 夏日彬. 西藏近30年温度、降水变化分析. 全国气候变化诊断分析会议论文集. 北京: 气象出版社, 1991. 125~128. |

| [5] | 黄嘉佑. 气候状态变化趋势与突变分析. 气象, 1995, 21, (7): 54–57. |

| [6] | 丁瑞. 天津百年年平均气温变化特征的初步诊断分析. 天津气象, 1995, (3): 15–18. |

| [7] | 符淙滨, 王强. 气候突变的定义和检测方法. 大气科学, 1992, 16, (4): 482–493. |

| [8] | 林学椿, 于淑秋. 近40年我国气候趋势的诊断分析. 全国气候变化诊断分析会议论文集. 北京: 气象出版社, 1991. 14~19. |

2000, 11 (2): 221-227

2000, 11 (2): 221-227