气候异常给人类社会造成了严重影响.据初步统计, 全世界每年因自然灾害造成的经济损失高达600亿美元以上, 其中约70%左右是气候异常所产生的气象灾害所致. 50年代以来, 我国各种自然灾害的损失总计高达2万亿元人民币, 气象灾害所造成的损失就占57%.对农业而言, 平均每年受灾面积3800万hm2, 气象灾害面积就占96.7% [1].

云南位于中国气候的脆弱带, 同时受到东亚、西南两支季风进退异常和明显年际变化的影响, 气候变率极不稳定, 气象灾害频繁发生[2].加强气候变化对农业特别是粮食生产影响的研究, 是十分重要的.

1 云南近50年气候及气候生产力变化 1.1 近50年的气候变化特征与文献[2]同理, 选取昆明站资料作为全省气象变化分析的依据, 降水、气温资料为1951~1997年.

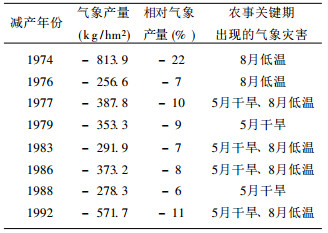

为了减小气候分析中年际变化的高频振荡影响, 制作了1951~1997年昆明气温、降水的5年滑动平均图 (图 1).由图可见, 气温从50年代到90年代经过了由高到低, 又由低到高的变化, 最低值出现在70年代. 80年代至今气温逐步上升, 已达到近50年的最高值.作者在分析近百年气象灾害变化规律时, 认为这种变化与70年代至80年代初期的强冷空气频繁活动, 以及90年代以来低温冷害很少是十分吻合的[2].降水的变化要复杂一些, 从图 1还可以看出80年代中期以后基本还是少雨时期, 与之对应的几乎年年都有旱灾.

|

|

| 图 1. 昆明市气温、降水量5年滑动平均值变化 (1951~1997年) | |

上述分析表明, 80年代以来的增温和降水减少是云南粮食持续丰收的主要气候背景条件.

1.2 气候生产力的变化气候生产力是自然生产力的主要内容之一.以气候条件来计算的农业生产潜力即为气候生产力Pv, 表示在当地自然的光、温、水等气候因素的作用下, 假设作物的品种、土壤、栽培技术、农药化肥等都得到充分利用和发挥时, 每年单位面积可能达到的最高产量, 其单位为kg/(hm2·a), 参照文献[3]的Thormthwaite Memoriae模型即可计算求得.

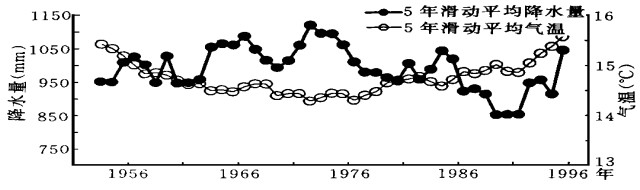

图 2是昆明地区逐年Pv的变化曲线.由图可见, Pv的年际变化很大, 振动激烈, 近50年来的最高、最低值都出现在90年代, 分别是1994年的14942.9 kg/(hm2·a) 和1992年的11597.2 kg/(hm2·a).图中的粗线是5年滑动平均值的变化, 显然50年代是Pv值较高时段, 10年平均值为13463.5 kg/(hm2·a), 60年代的Pv均值上升到13586.7 kg/(hm2·a), 70年代的Pv均值稍低于60年代为13535.5 kg/(hm2·a), 80年代是近50年Pv的最低时段为13186.8 kg/(hm2·a).进入90年代后, Pv值又开始迅速回升, 1991~1997年的Pv均值上升到13654.3 kg/(hm2·a), 为近50年来的Pv高值期.与全国相比, 云南Pv的10年平均最低期在80年代, 而全国Pv的10年最小均值出现在70年代[3].

|

|

| 图 2. 1951~1997年昆明市气候生产力逐年变化曲线 | |

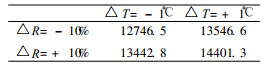

表 1是气温、降水同时变化的气候生产力Pv值计算结果.当出现气温升高1 ℃、降水增加10%的“暖湿型”时, Pv值最大; 反过来, 当出现气温降低1 ℃、降水减少10%的“冷干型”时, Pv值最小.同时我们看到, 降水减少10%、气温增加1 ℃的“暖干型”比降水增加10%、气温减少1 ℃的“冷湿型”的Pv值要大些.

|

|

表 1 降水、气温变化对Pv的综合影响 |

总之, “暖湿型”气候对粮食生产是有利的, 平均增产幅度可达到6%;而“冷干型”气候最不利于农业生产, 平均减产幅度为-6.2%.

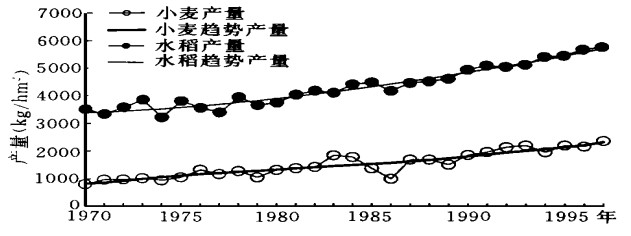

2 气候产量分析利用云南省1970~1997年逐年实际粮食单产值, 采取直线滑动平均模拟方法计算趋势产量, 然后分离出气象产量, 从而为分析气候异常对粮食的影响, 为建立农业气象产量预报方程打下基础.

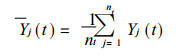

2.1 直线滑动平均模拟法它是一种直线回归与滑动平均相结合的模拟方法[4].这种方法的特点是不需要预先假定趋势产量模拟曲线的类型, 也不损失样本.只要首先确定滑动时段的长度即步长k, 使得k小于样本长度N, 用最小二乘法分别建立各滑动时段的直线方程Yj (t), 然后算出各个方程在t点上的函数值Yj (t), 在任意年t处共有nt (1≤nt≤k) 个函数值, 再算出该点上nt个函数值Yj (t) 的平均值:

|

(1) |

式 (1) 中

|

|

| 图 3. 1970~1997年云南省水稻、小麦实际产量和趋势产量的年际变化 | |

2.2 气象产量年景分析

选取昆明地区的水稻、小麦产量, 根据下式:

|

(2) |

式中的Y是实际产量, Yt是趋势产量, Ym是气象产量.也可理解为Yt是气象条件正常时农作物所达到的产量, 而Ym是指受气候变化影响时农作物产量变化的波动成分.将气象产量Ym除以趋势产量Yt, 就可得到相对气象产量Ymr, 即

|

(3) |

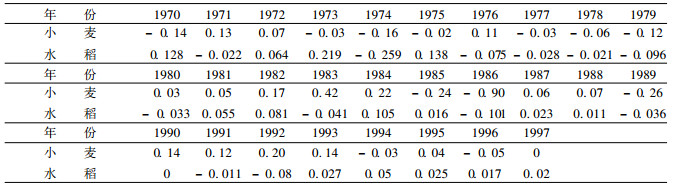

表 2是昆明地区水稻、小麦相对气象产量Ymr的逐年变化值.对水稻而言, 若以Ymr < -0.05为减产年, 则农业气象减产年有5个, 即1974、1976、1979、1986和1992年, 平均5~6年一遇.特别是1974年相对气象产量为-25.9%, 为减产年之最, 它对应了1974年的夏季严重低温冷害, 造成昆明及全省水稻大面积减产.

|

|

表 2 1970~1997年昆明小麦和水稻的相对气象产量 |

小麦逐年的相对气象产量变化幅度很大 (42.3%~-90.3%), 与水稻相比, 小麦产量是极不稳定的.取Ymr < -0.10为减产年, 在28年中, 减产年有1970、1974、1979、1985、1986、1989年6年, 平均4~5年一遇.其中, 1986年的Ymr=-90.3%是历史上最严重的小麦减产年, 缘因“倒春寒”危害, 昆明等滇中地区小麦几乎无收.

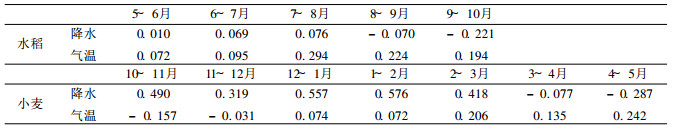

3 气象条件与粮食产量的关系 3.1 水稻气象产量与气温、降水的关系水稻气象产量与气温 (≥10 ℃的积温) 的关系都是正相关 (见表 3), 其中7~8月的相关系数最大 (0.294), 表明此时它对气温的敏感性最强.降水与水稻气象产量的关系不很密切, 相关系数都很小.总的来说, 水稻气象产量与气温、降水的相关系数均没有通过显著水平检验.这一点在图 3和表 2中也可看出, 水稻气象产量波动是较小的.

|

|

表 3 水稻和小麦气象产量与降水、气温的相关系数 |

昆明地处滇中高原, 海拔多在1600~1900 m之间, 近年由于薄膜育秧等高新技术的推广, 水稻栽种节令明显提前, 有效地利用了5月份的可贵高温、光照充分的气候资源, 使整个水稻生育期间温度条件都处在适宜温度的下限指标内, 温度增高, 更有利产量形成, 故产量和气温是正相关. 5~10月虽属雨季, 但降水特点是阵性降水多, 夜雨多, 连阴雨少, 即使在雨天, 高原的散射光也在光补偿点之上, 水稻仍能正常进行光合作用, 所以降水多少并非产量形成的关键因子.云南水稻产量的关键因子是最佳移栽期 (4月中旬至5月上旬) 是否有水可供水稻移栽.

3.2 小麦气象产量与降水、气温的关系表 3可见, 小麦气象产量与降水的关系十分密切, 10月至翌年3月的降水量与气象产量呈正相关.其中12月至翌年1月、1~2月的相关系数通过T=0.01显著水平检验, 10~11月、2~3月的相关系数通过T=0.1的显著水平检验.显然12月至翌年2月的降水量多少是小麦产量形成的关键因子. 4~5月的相关系数是-0.287, 也说明小麦成熟后期的雨水对产量是不利的.而≥10 ℃的积温与小麦的产量关系就没有降水那么密切了, 相关系数很低未能通过显著水平检验.

昆明10月至翌年5月小春作物主要受干旱制约, 温度条件基本能满足小春作物生长需求, 且由于这一时段光照条件充分, 尤其是小春作物生殖生长期正处于全年光照最充足的时段, 光温有一定的补偿作用, 故小春作物与≥10 ℃积温的相关性不显著.

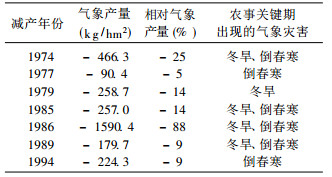

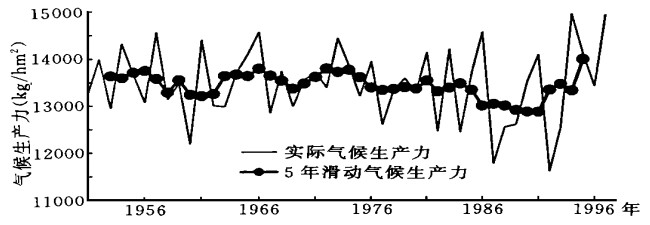

3.3 农业生产关键期气象灾害的影响将1970~1997年的大春、小春作物粮食产量进行气象产量分离, 并且定义相对气象产量≤-5%为减产.在28年中, 昆明地区的小春作物减产年是1974、1977、1979、1985、1986、1989、1994年共7年, 大春作物减产年则是1974、1976、1977、1979、1983、1986、1988、1992年共8年.为了弄清减产的气象原因, 我们从粮食作物不同生长期对光、温、水的需求角度进行分析, 并在前面相关分析的基础上, 发现小春作物的主要气象灾害是12月至翌年2月的冬旱和2~4月的倒春寒天气, 大春作物的气象灾害则是5月干旱和8月低温.

对小春作物而言, 冬季雨水的充沛与否以及后期春季气温的高低, 都是小春作物粮食产量丰收的关键时期的关键因子.前者正值小麦分蘖—拔节—孕穗和蚕豆分枝—现蕾—开花期, 这时节农作物最需要一定量的降水, 大气、土壤干旱是最大的不利气象条件.后者, 小麦处于抽穗开花一灌浆乳熟期, 蚕豆正在结荚, 低温冷害是此时致命的灾害.由表 4可见, 在7个减产年中有5年发生了冬旱, 有6年出现了倒春寒, 平均气象产量为-438.1 kg/hm2, 平均相对气象产量约-23.4%.受灾最严重的是1986年, 前期受冬旱影响, 后面又遭倒春寒天气危害, 昆明地区小春实际单产仅有225 kg/hm2, 几乎绝收.

|

|

表 4 小春减产年与农事关键期的气象灾害 |

在整个大春作物生长期, 5月和8月前后的气象条件好坏是产量形成的关键.大春主要作物水稻、玉米的栽插播种就在5月, 此时雨季是否正常开始, 关系到大春作物产量的基础.而8月则是水稻拔节孕穗—抽穗扬花和玉米孕穗抽雄—吐丝灌浆期, 此时作物对气温极为敏感, 最怕低温寡照.从表 5中的8个大春作物减产年中可以看到, 有6年是5月少雨干旱, 8月低温也出现了6次.这8个减产年平均气象产量达-415.8 kg/hm2, 平均相对气象产量为-10%.大、小春作物相比, 大春作物受灾的单产量似乎比小春作物轻, 但是由于大春作物产量是全年粮食总产的主要部分, 播种面积大, 单产上的小波动都会造成总产上的巨大损失.

|

|

表 5 大春减产年与农事关键期的气象灾害 |

3.4 主要农业气象灾害的分析

(1) 5月干旱和冬旱 云南是典型的季风气候, 全年降水的88%集中在雨季 (5~10月), 干季 (11月至翌年4月) 降水稀少, 只有年雨量的12%左右.同时, 年雨量的多少与季风的关系十分密切[5].

每当夏季风正常时, 云南雨季在5月20日前后开始, 对大春作物十分有利.但是, 夏季风的年际变化大, 时时推迟建立, 造成云南雨季开始晚, 出现5月干旱, 大春作物不能适时栽播.从1951~1999年, 5月干旱有23次, 差不多每2年就有1次5月干旱.进入90年代以来, 由于气温升高、降水减少, 几乎每年都有不同程度的5月干旱发生.

冬季 (12月至翌年2月) 是云南全年降水量最少的时节, 特点是气温低、蒸发小、土壤底墒足、光照充足, 农业用水有保证.即使冬季降水比常年偏少, 也不会造成大的旱灾.只有当前期夏秋降水偏少干旱, 冬季也露旱象, 才有可能冬旱成灾危害小春作物.从云南近50年来的气候变化来看, 主要冬旱只发生了9次, 约5年多出现一次.但是, 90年代冬旱明显暖冬突出.

(2) 倒春寒与8月低温 倒春寒是春季2~4月, 天气回暖后出现的强冷空气过程. 8月低温是指7月下旬到8月这段时间出现的连续几天低温或连阴雨天气.

50年代以来, 无论是云南气温年变化, 还是气温夏半年变化 (图略), 都可以发现60年代中期以前气温偏高, 低温冷害很少.气温变化最低的60年代后期到80年代中期, 滇中等地有9次较强的8月低温天气过程. 80年代后期到90年代, 由于气候变暖, 气温一直处于上升期, 8月低温似乎绝迹了.

倒春寒天气的情况要复杂得多.这是因为大的气候背景变化虽然对冷空气发生的频率、强度有影响, 但3~4月正是大气环流季节转换期, 天气冷暖变化极不稳定, 很容易出现倒春寒. 1951~1999年云南共发生大、小倒春寒天气过程40次, 其中严重的有9次.统计50~90年代的分布表明, 80年代以前倒春寒天气除50年代略少外, 其它年代都相差不大, 只是进入90年代以来倒春寒才明显减少.显然, 这与90年代的持续升温有关, 特别是90年代冬半年的气温一直高于50年平均值且一直上升 (图略).

4 结语和讨论(1) 气候生产力的年际变率较大, 这与云南处于两支季风影响区, 气候异常时有发生相关联.平均来说, 增温比降水增加对粮食高产的贡献要大些, 但降水减少比气温下降对粮食生产更加不利.“暖湿型”气候对粮食生产是有利, “冷干型”气候是不利的.“暖干型”和“冷湿型”气候虽然都不是很有利于农作物的生长, 但前者比后者对农业生产的不利影响要小一些.这4种气候类型的气候生产力距平百分率分别是6%、-6.25%、-0.3%和-0.1%.

(2) 从趋势产量和气象产量分离结果来看, 云南小麦气象产量变化比水稻气象产量大.我们认为这是由于云南干、湿季节分明, 90%左右的降水都集中在雨季 (5~10月), 从而形成了冬半年 (11月至翌年4月) 的降水变率大, 夏半年降水变率小的季风气候特点[5].正是这个特点致使冬季气候变率大于夏季气候变率, 从而反映在粮食气象产量的变化上.

(3) 干旱和低温冷害是云南农业生产中的最大自然灾害.在15个大、小春粮食减产季节中, 干旱出现率为73.3%, 低温冷害概率是80%.虽然, 云南洪涝和风雹灾害也是重要的农业气象灾害.但由于其局部性, 农作物受害程度远比不上干旱和低温冷害的危害[2].

(4) 农业生产关键期的灾害分析表明, 进入90年代以后, 由于气候持续升温的变化, 以前经常出现的3~4月倒春寒天气已很少出现, 8月低温天气已经没有出现, 冬旱和5月干旱日益严重.我们应根据这一气候灾害变化特征, 尽快制定相应的农业措施, 趋利避害, 夺取粮食丰收.

(5) 尽管大家都一致认识到气候变化所产生的气象灾害对粮食生产丰、歉有十分重要的作用, 但每当气象灾害出现时, 农作物是否受害, 其程度有着很大的差异.农业收成好坏应该是自然因素与社会因素共同作用的结果[6], 这就加大了气候变化对农业影响研究的复杂性, 这也是农业气象灾害评估和农业气象产量预测研究的难点所在.

(6) 气候变暖预测及其对策研究是当前及今后气象学家科研的主流方向之一.尽管不少国际权威科研机构和专家们认为, 气候变暖对全球的经济是弊大利小, 甚至对有些地区可能带来灾难[7].但是, 我们应该认真分析气候变暖给云南带来的利弊.自80年代气候变暖以来, 云南粮食已连续10年丰收, 60~70年代造成水稻严重减产的“8月低温”已不见出现, 由于连续暖冬对农作物越冬更为有利, 但病虫害也日趋严重等等.加强气候变暖对云南农业生产影响的研究, 可以寻求对策克服因此造成的不利影响, 更能抓住机遇, 充分有效地利用这一新生农业气候资源, 保持我省农业持续、稳定发展.

气候因子对粮食产量的影响是一个复杂的问题, 本文的研究仅是一种探讨, 不少问题将有待进一步深入研究.

致谢 张茂松先生协助资料统计计算, 特此感谢!| [1] | 马宗晋. 自然灾害与我国的减灾系统工程. 周光召, 朱光亚主编. 共同走向科学 (中). 北京: 新华出版社, 1997. 229~245. |

| [2] | 秦剑. 农业气象灾害分析. 自然灾害学报, 1998, 7, (3): 139–145. |

| [3] | 高素华. 中国农业气候资源及主要农作物产量变化图集. 北京: 气象出版社, 1995: 17-18. |

| [4] | 杨继武. 农业气象预报和情报. 北京: 气象出版社, 1994: 247-288. |

| [5] | 秦剑, 琚建华, 解明恩, 等. 低纬高原天气气候. 北京: 气象出版社, 1997: 21-25. |

| [6] | 谢云, 刘继东. 1949~1992年我国粮食单产的气候影响分析. 自然资源学报, 1997, 12, (4): 317–322. |

| [7] | 骆继宾. 利用气候变暖趋势大力发展黑龙江省的粮食生产. 气候与环境研究, 1997, 2, (1): 23–31. |

2000, 11 (2): 213-220

2000, 11 (2): 213-220