Three-dimensional digital modeling and construction application of karst cave and pile foundation based on CATIA

-

摘要: 为了探索岩溶地质下如何制定合理的桩基础施工方案,本文介绍了计算机辅助三维交互式应用(CATIA)软件在工程实例中的溶洞和桩基础建模以及它们空间位置分析的全过程,包括勘察数据的处理、溶洞和桩基础模型的建立等,重点介绍了溶洞和桩基础的空间位置关系对于施工方案设计的帮助。本文以广州市白云区槎头车辆段桩基础施工为例,探索出了高效利用物探和钻探结果在CATIA软件中生成溶洞−桩基三维模型的方法,并以此为参照制定出合理的桩基础施工方案,为探究溶洞与桩基础的空间位置关系和类似工程的桩基础施工提供了参考。Abstract: In order to explore how to formulate a reasonable construction plan for pile foundations under karst geology, this article introduces the entire process of karst cave modeling and pile foundation spatial position analysis in engineering examples by CATIA software, including the processing of survey data, the establishment of karst cave and pile foundation models, etc. The emphasis is laid on the help of the spatial position relationship between cave and pile foundation to the design of construction scheme. Taking the construction of pile foundation of the Chatou car depot in Baiyun District, Guangzhou as an example, this paper explores the high-efficiency use of geophysical prospecting and drilling results to generate the three-dimensional model of karst cave-pile foundation, and on this basis, fomulates a rational construction scheme of pile foundation, providing a reference for exploration of the spatial position relation between karst cave and pile foundation, as well as the construction of pile fundation of similar projects.

-

Keywords:

- karst /

- CATIA /

- digital modeling /

- karst cave /

- pile foundation /

- construction /

- loft /

- geophysical exploration

-

地铁、高铁、公路和水电等基础设施的建设是保证我国经济活动能够正常进行的物质基础,在国家发展全局中具有战略性、基础性、先导性作用。目前我国基础建设已进入“深水区”,岩溶地区的基础设施建设已无法避免。由于岩溶地区溶洞的工程地质特性,为确保工程项目安全顺畅地进行,在正式施工前必须对场地进行勘测,目前国内对于地下溶洞勘测和分析的需求极大。因此,探索一种能应用于工程实例指导施工的三维建模过程是十分有必要的[1]。

伴随着计算机科学技术的快速发展,国内外不断涌现出多种新的数字建模技术,如国外专家学者开发的GO-CAD、UG、GeoFrance3D等软件。在国内相关的研究也有许多,如厦门大学的张庆浩[2]根据三维激光扫描系统C-ALS完成对复杂溶洞模型的建立;武汉岩土所的白世伟等[3]开发研制了3DSIS(3Dimensional strata information system)系统可以建立较为完整的模型;钟登华等[4]基于NURBS(non-uniform rational b-splines)算法研发的岩体结构三维可视化软件,使得特定形状的地质模型的建立变得精确。但实际情况中地质体和溶洞形状不规则,应用上述建模方法建模过程极其复杂、工作量大、花费时间长[5-7],极大地拖延了施工方案的制定,同时工程模型的准确度不够精确,也无法以三维视角直观地展示溶洞与桩基的位置关系,对于岩溶区桩基础施工的指导不够明确,对于施工单位的帮助有限。

针对上述不足,本文依托广州市白云区槎头车辆段项目,基于计算机辅助三维交互式应用(computer aided three-dimensional interactive application,CATIA)软件完成该项目场地下溶洞数字化建模研究和桩基础数字化建模,所建模型满足查明溶洞的洞体形态、溶洞与桩基础的位置关系、顶板及覆盖层厚度和溶洞体积大小等条件,验证了溶洞–桩基模型方法在施工中的可靠性,为类似工程施工的桩基础施工提供了参考。

1. CATIA建模

1.1 CATIA软件

CATIA由法国达索飞机公司开发的高档CAD/CAM/CAE 软件,经过近40年的发展,因其拥有几乎能完美覆盖所有产品的设计和制造领域的集成方案,再加之其拥有的独特的混合建模技术,现已广泛应用于各个行业。

未来三维建模技术的发展趋势是集成化、并行化、可视化和智能化,而CATIA软件正是具备上述特征的典型代表,它具有独特关联性设计、参数话设计和骨架设计,其三维协同设计软件已成为众多工程项目三维协同设计的重要软件平台,为二维设计向三维设计的转变和开展多专业间的协同设计提供了丰富的功能和解决方案。CATIA软件平台三维构建能力十分强大,可以通过建模设计产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程[8]。

1.2 CATIA建模优点

目前我国市面上充斥着各类的建模软件,大部分软件都是根据前期的勘察资料进行溶洞的三维建模,对于施工的前期阶段性工作,此类软件是足以胜任的,但这类软件往往会存在一个严重的问题:当后期勘察数据有更新,与初步勘察数据不一致的时候,若是要继续导入最新的更新点信息,此类软件大多会出现模型无法自动更新,需要重头重新开始建立模型。对于不断提供修正信息的工程全过程而言,带来了极大的困扰。

CATIA软件具有全周期的管理功能,可对工程的全部周期进行管理,对于工程中提供的更新信息,可直接对前期建模修改点进行更新修改操作,其余不变部分会自动匹配最新信息,重新构建整个模型,十分便捷于管理整个项目周期[9]。

在实际工程情况中,地质体和溶洞形状一般呈现不规则形态,通过各种勘察方法探测出来的一般也呈现为不规则的二维平面图,前期的数据往往存在不够精确的问题,后期需要进行进一步地更正和修改。对于施工单位而言,其他软件建模过于繁琐,后期不便于模型的更正和修改,更无法直接观察地下溶洞与桩基础的相关位置关系。鉴于CATIA强大的曲面建模和功能特点,可以通过导入二维信息生成更加合理的三维模型,适用于建立具有复杂空间形态的三维模型,本文选用CATIA软件进行建模和研究。

2. 工程实例

2.1 实例概况

广州市白云区槎头车辆段位于线路北端,地处地铁12、13号线换乘站槎头站西北角,靠近珠江西航道。场地长约1400 m,宽约200~380 m,面积约0.3 km2。场地现状为空地、石井水泥厂和嘉 华南方水泥厂等。槎头车辆段为地面车辆段,场区航 拍见图1。该项目属于岩溶强烈发育区,A区单个溶洞洞高大于5 m的溶洞总计30个,其中5~10 m 溶洞详勘孔23个,大于10 m的溶洞详勘孔7个。

2.2 工程特点

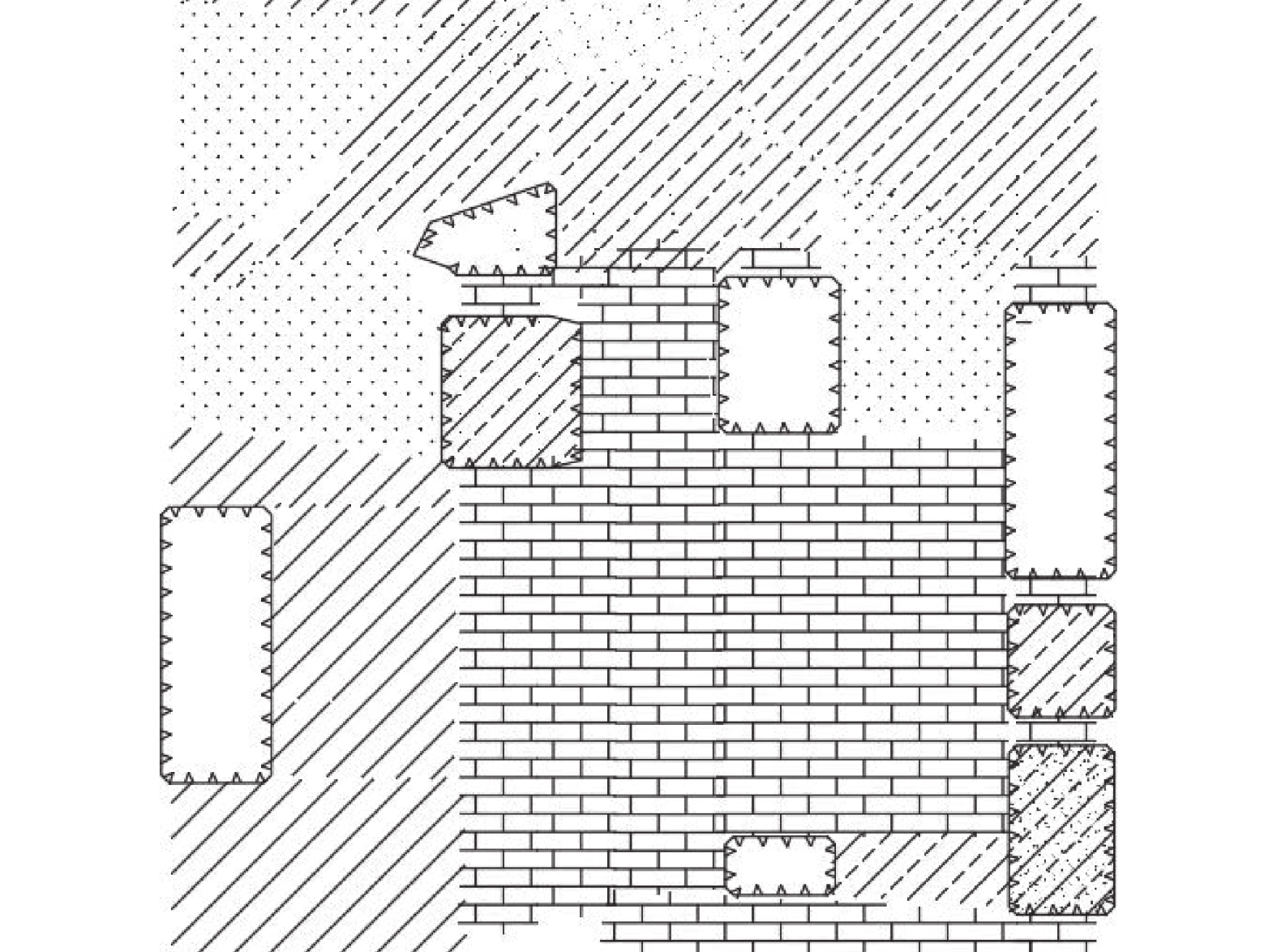

A区某桩基地下地质情况如图2所示。由图2 可知该场区地下溶洞较多、地质情况较为复杂。

总的而言,该工程具有以下特点:

1)“大”,该工程是广州市地铁12号线和13号线的换乘站,工程场地长1400 m,最宽处约380 m,施工面积0.3 km2,施工体量大。

2)“深”,该工程溶洞及桩基础的伸入长度都较深,桩基础最长伸入长度达40.71 m,且存在最高至24.1 m、最低至8.8 m高的溶洞。

3)“难”,因工程具备上述特点,施工难度极大,另外工程场地周围为居民楼,一旦出现意外,影响较大。这些都为施工带来了较大的困扰。

针对上述问题,工程在施工前通过CATIA软件[10-12]将勘测出来的二维数据转换成为直观的三维建模,相对精确确定溶洞与桩基础的位置关系,为制定准确的施工方案提供有力的支持。

3. 物探布置及结果

3.1 物探布置

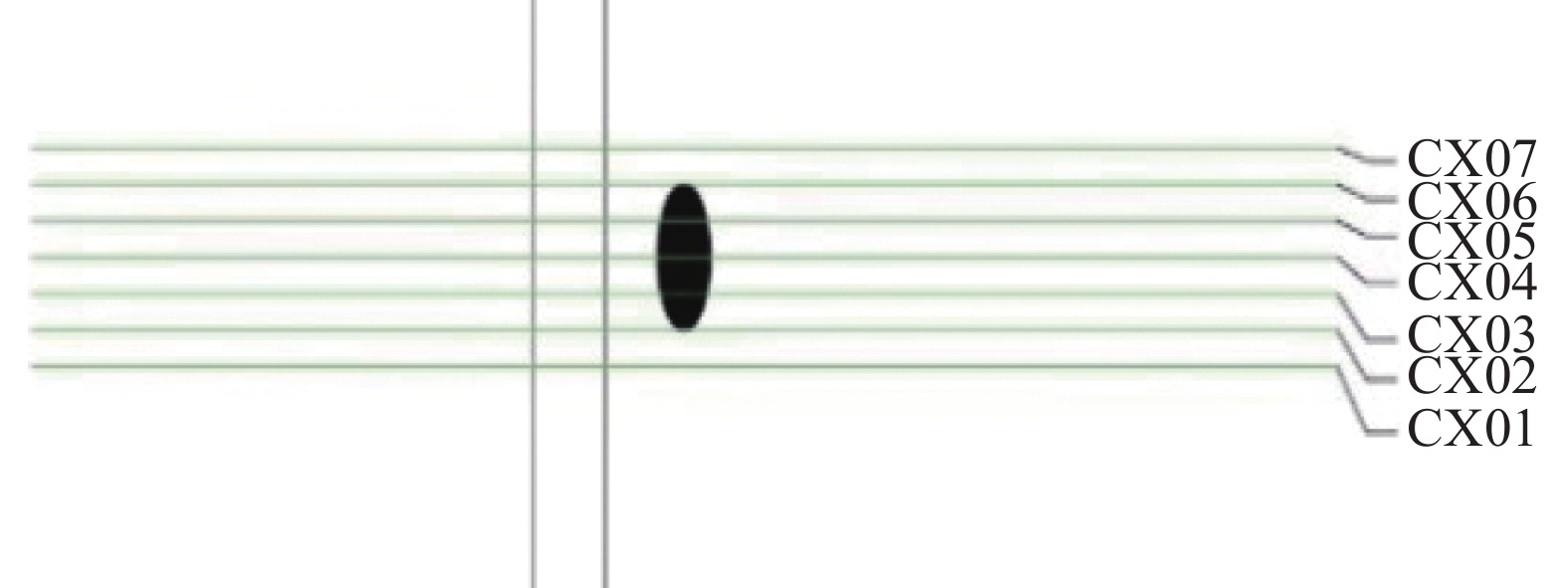

根据前期收集到的超前钻探和检查孔资料等信息,通过分析区地层分布、岩溶发育及地下水发育特征和采用室内物探正演分析确定了物探采用高密度电法[13-14]进行勘察,采用三极法进行数据采集。鉴于场地溶洞分布的复杂性和场地现场施工器械的进场情况,为保证剖面分辨率,确定极间距为1~5 m。最终在测区内共布置了46条测线;完成三极装置测线46条,2号溶洞分布场所周围一共布置7条测线,测线的具体布置如图3所示。

3.2 物探结果

前期详勘揭露JG118溶洞为串珠型溶洞,溶洞埋深13.4 m,洞高19.5 m。进行高密度电法精细化物探,相邻测线间距2 m,电极间距取1 m,测线长度110 m。溶洞距离主机约50 m。物探结果CX01~CX07示意见图4。从图4中可以得到:图4(a)~图4(f)中基岩面以下存在明显的椭圆形、圆形低或不规则形状的低阻异常特征,规模较大,但发育程度强烈,根据该部分的电阻率推测该部分异常是由溶蚀裂隙、溶洞等引起。报告显示测线CX01~CX05所测得的图形中,均有较为明显的轮廓线出现,推测该部分地区溶洞发育丰富,为该大型溶洞的主要分布区域;CX06~CX07测线所得到的电阻率剖面图中,基岩面以下不存在明显的椭圆形或者圆形不规则的低阻异常特征,推测此时已达到该溶洞分布的边缘,意味着此溶洞的分布边界已基本探测完毕,对于溶洞在水平位置的分布和影响范围已初步界定,但此时对于溶洞在竖直方向与桩基础的空间位置分布仍不清楚,需后续进一步建模分析。

4. 岩桩基础数字化模型建立

4.1 模型建立的原则

在溶洞模型建立的过程中,建模技术和放样方法是必须考虑到的,CATIA中也有着多种的建模方式,陈俊生等[15]对于CATIA软件的放样方式进行了充足的对比,研究了不同放样技术对于模型建立影响。因此,本工程对于空间形状较为规则的物探溶洞截面选用多截面放样,对于不规则形状的物探溶洞截面采取指定引导线进行放样。

4.2 模型的建立

将勘测得到的二维数据转换成CATIA中三维模型的具体处理过程总体上分为五大步骤,每一步骤又分为若干步骤,详情见图5。

4.3 溶洞模型分析

溶洞模型在建立的过程,按照上述模型建立原则进行建模,在完成所有溶洞模型的建立后和相关信息的补充后,利用CATIA的体积测量功能,可以测得各个溶洞模型体积的数据,统计信息见表1。

表 1 溶洞体积一览表溶洞编号 体积/m3 溶洞1 441.383 溶洞2 3757.474 溶洞3 1811.527 溶洞4 3410.200 溶洞5 3921.421 溶洞6 2220.422 溶洞7 2853.572 总计 21269.571 由表1数据可知,该场地中的地下潜伏溶洞的总体积约为21270

$ {\mathrm{m}}^{3} $ ,可见场地下的溶洞发育较为丰富。岩溶发育丰富地区相关工程施工,必须要充分考虑溶洞的大小和分布规律对建筑物施工的影响,以免造成地面塌陷等事故发生。因此对于槎头车辆段桩基础施工而言,场地地下桩基础与溶洞的空间位置关系对于制定合适的施工方案十分重要。在该场地地下所有的溶洞中,2号溶洞的体积最大,约为3757.5 m3。在施工过程中,应着重关注该溶洞与桩基础的空间位置关系,对于每一种不同的位置关系制定对应的施工方案,以免在施工过程中出现事故。本文以场地下的2号溶洞为例,根据物探的结果和前期钻前探的相关结果,按照上述模型建立的流程,建立整个场地地下溶洞及周围桩基础的三维模型,其中2号溶洞及其周围的桩基础的具体模型见图6。

4.4 溶洞与桩基础空间位置分析

图6的模型图一共由4个视角的4个画面组成,4幅图像共同构成了2号溶洞与周围桩基础的三维关系。从三维视图可以清楚 地观察到,在2号溶洞周围,溶洞与桩基础的空间位置关系一共有3种,分别是桩基础位于溶洞上方、桩基础末端位于溶洞内部、桩基础穿过溶洞,具体模型见图7。

桩基与溶洞不同的空间位置关系意味着要采取不同的施工方法,在此工程实例中,根据溶洞与桩基础总图,溶洞与桩基础的空间位置关系总的统计信息为:桩基直接穿过溶洞的有8根,在桩基末端伸入溶洞内的有8根,在溶洞上方距离溶洞顶板较近的有23根。通过建立的数字化模型配合场地桩基础施工图,定位到溶洞上方的每一根桩基编号,这些信息为工程的后续选择桩基础施工方法以及桩基础施工顺序的选择提供了有力支持。

5. 岩溶地区桩基施工溶洞处理

在岩溶地区,溶洞的存在势必会对桩基的承载力和施工过程的安全造成影响,因此在施工过程中需要对溶洞进行相关的考虑。

在槎头车辆段工程中,由于该地区的地下水文条件和地质条件较为理想,无地下暗河、流沙和泥浆等情况,因此只需考虑溶洞的规模大小和分布特点进行施工处理。根据所建的全局三维模型来看,该工程场地下溶洞顶板厚度均较深,地面塌陷事故的发生不做过多考虑。

该场地地下存在7个大型溶洞,且高度均较高,最小为8.8 m,最大达20.1 m。在这些溶洞上方,有8根桩基础直接穿过溶洞,在此类桩的施工过程中采用双层钢护筒跟进施工,内护筒的高度L=h+2(h为溶洞高度),在内护筒底部和顶部的1 m的范围内回填砂和碎石,中部回填中砂,然后采用高压喷射灌浆法进行灌浆处理填补空隙。对于8根在溶洞内桩基础,对其重新进行承载力设计,延长桩基础至穿越溶洞后,继续采取上述方法进行施工。对于其他23根顶板厚度较小的桩基础,通过所建模型测得,顶板厚度满足安全距离的要求,因此,可不做贯穿溶洞的处理,但在采用桩孔灌注桩施工时需控制钻孔速度,不宜过快,现场施工见图8。

6. 结论

为给工程桩基础施工提供高质量参考,本文利用CATIA软件针对场地溶洞建模及其与周围桩基础的位置关系进行了研究和分析,并对CATIA建模的技术与工程实例的结合进行研究,同时利用该软件的体积测量功能测得溶洞体积的大小。通过上述技术在工程实例中的应用,测得了溶洞体积的大小与物探结果进行对比验证;利用CATIA软件进行建模,观察到溶洞隐伏下周围桩基础与溶洞的空间位置关系。主要研究成果如下:

1)在隐伏溶洞区进行桩基础施工时,应查明溶洞分布与桩基础的空间位置关系,为制定合理地施工方案提供详尽的参考。本文通过surfer软件对物探及钻探数据进行处理,生成溶洞截面图形,并导入CATIA进行建模,探索出高效利用了物探和钻探结果生成溶洞–桩基三维模型的方法,为制定合理地施工方案提供条件。

2)以广州市白云区槎头车辆段为例,通过构建场地溶洞–桩基础模型,观察溶洞与桩基础的空间位置关系,以此制定了合理的桩基础施工方案,保证了场地桩基础施工的安全进行,验证了溶洞–桩基模型方法在施工中的可靠性,为类似工程施工的桩基础施工提供了参考。

-

表 1 溶洞体积一览表

溶洞编号 体积/m3 溶洞1 441.383 溶洞2 3757.474 溶洞3 1811.527 溶洞4 3410.200 溶洞5 3921.421 溶洞6 2220.422 溶洞7 2853.572 总计 21269.571 -

[1] 于淼, 任传斌, 李芳凝, 等. 溶洞地质体三维建模与注浆量定量分析[J]. 地质论评, 2021, 67(S1): 7−10. doi: 10.16509/j.georeview.2021.s1.004 [2] 张庆浩. 基于三维激光扫描的复杂溶洞三维建模与安全分析[D]. 厦门: 厦门大学, 2017. [3] 白世伟, 贺怀建, 王纯祥. 三维地层信息系统和岩土工程信息化[J]. 中华科技大学学报(城市科学版), 2002(1): 23−26. [4] 钟登华, 李明超, 杨建敏. 复杂工程岩体结构三维可视化构造及其应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2005(4): 575−580. doi: 10.3321/j.issn:1000-6915.2005.04.006 [5] 李祖能. 基于Voxler平台地震波CT岩溶探测三维建模研究[J]. 土工基础, 2018, 32(1): 88−92. [6] 宋梓栋. 太平隧道穿越大型溶洞处治方案设计[J]. 土工基础, 2020, 34(6): 667−670. [7] 黄仁杰, 余再富, 李元松, 等. 太平隧道大型溶洞的三维地质建模方法研究[J]. 路基工程, 2020(1): 170−173. [8] 马小秋. 建筑制图中CATIA软件的应用[J]. 山东工业技术, 2015(22): 137. [9] 陈鑫, 杨晖, 郑瓛. 基于CATIA的地质BIM模型研发及应用[J]. 城市道桥与防洪, 2021(10): 225-229. [10] 郑淞午. 基于CATIA的水利水电工程三维地质建模技术研究[D]. 长沙: 中南大学, 2014. [11] 程寿国. 基于CATIA软件的三维建模方法研究[J]. 内燃机与配件, 2020(21): 98−99. doi: 10.3969/j.issn.1674-957X.2020.21.045 [12] 秦海洋, 汤永净, 陈智远. 基于CATIA的BIM技术在隧道设计中的应用[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2021, 40(7): 82−87. [13] 黄祥祥. 高密度电阻率法探测装置的优化选择与分析[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2021. [14] 李唐. 高密度电法在岩溶勘查中的应用[J]. 冶金管理, 2021(11): 105−106. [15] 陈俊生, 吴冰鑫, 刘叔灼. 基于CATIA的溶洞及裂隙带数字化建模技术研究[J]. 地下空间与工程学报, 2021, 17(1): 158−164.

下载:

下载: