随着人工智能的发展,以自动导引运输车(automated guided vehicle, AGV)为代表的移动机器人产品在生产和生活领域应用获得了前所未有的发展[1-3]。Mecanum轮由于其多自由度的特点,被广泛应用于有全向移动需求的各类型移动机器人底盘上。

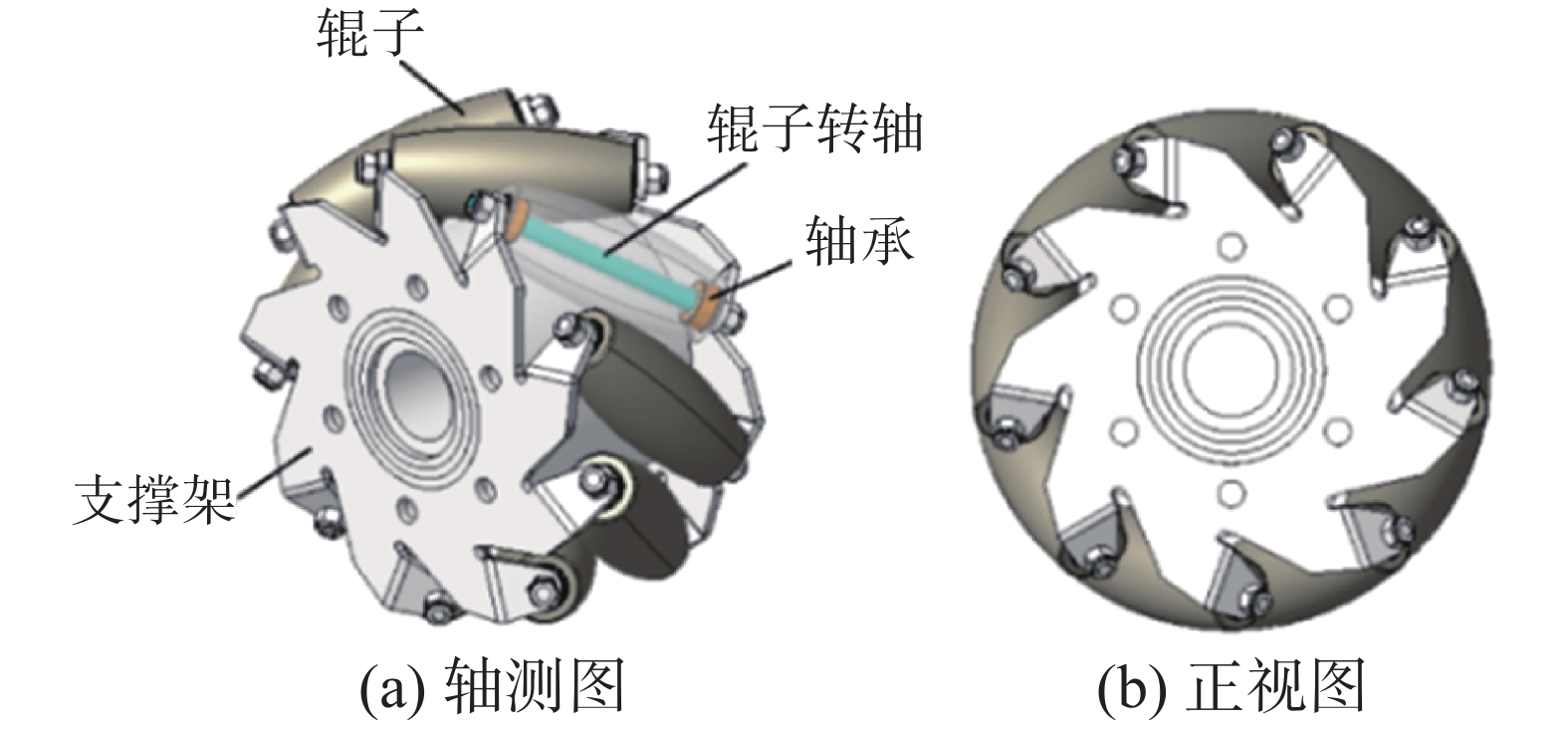

Mecanum轮是1973年由瑞士人Bengt Ilon设计的,由一个轮毂支撑架和若干沿一定角度排布安装在轮毂周围自由运动的辊子组成,辊子的外表面形状是曲面,轮毂周围的辊子的轮体的包络线形成一个完整的圆。

特殊的结构使Mecanum轮具有3个自由度,分别为绕轮子轴线转动、绕辊子与地面接触点的转动和沿辊子轴线垂直方向的平动。由于特殊的结构及其动力特性,使得采用Mecanum轮的底盘大多应用于较为平整的路面上,这也在一定程度上限制了该种车轮底盘的应用和推广。通过研究Mecanum轮底盘在复杂路况下的运动特性,可以在一定程度上扩展底盘及整机的应用范围[4-5]。

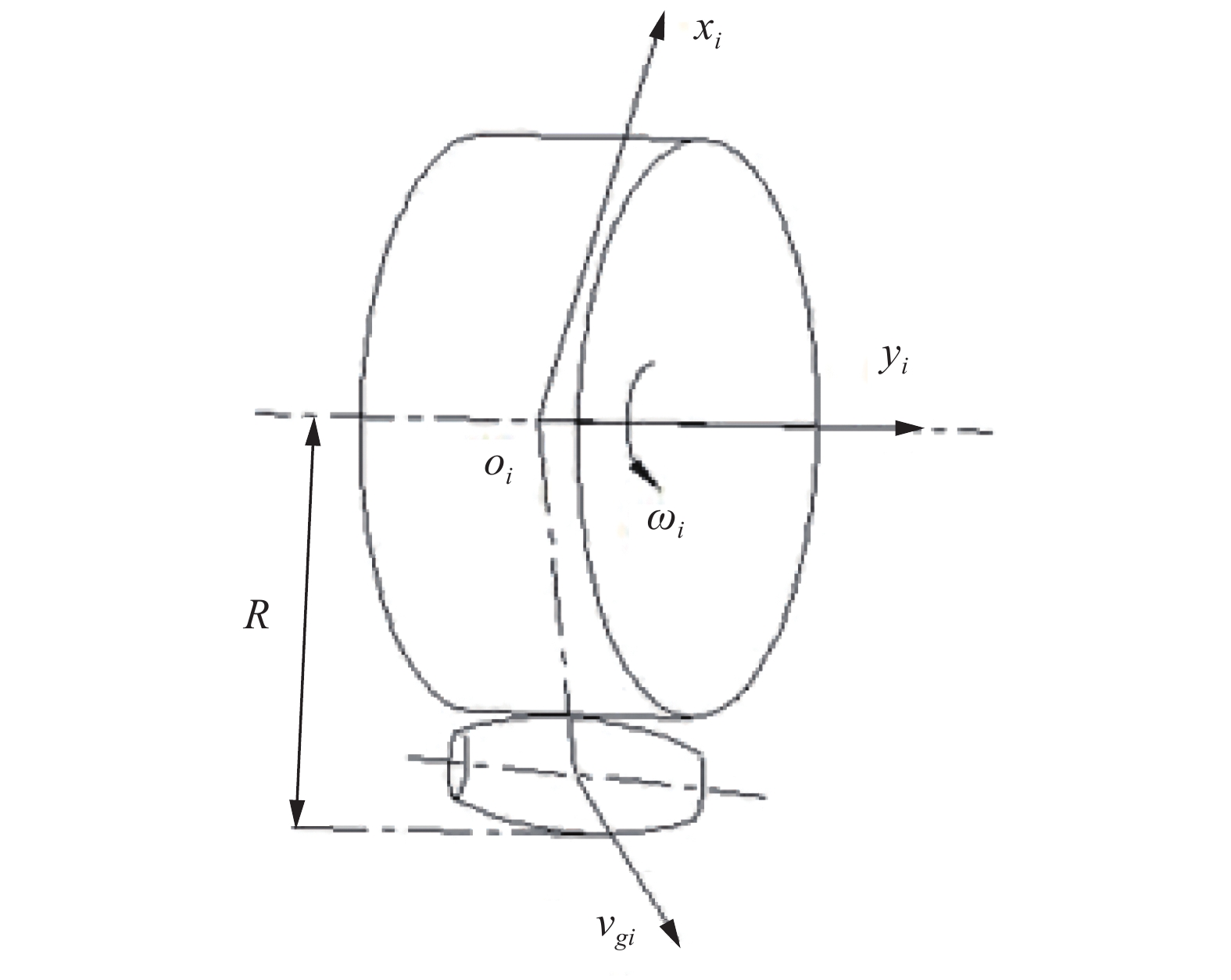

1 Mecanum轮底盘运动学及动力学分析 1.1 Mecanum轮受力情况分析Mecanum轮结构如图1所示,在平面运动时,轮毂外沿辊子的圆柱包络面与地面接触,且在任意时刻至少有一个辊子与地面接触[6-7]。

|

Download:

|

| 图 1 Mecanum轮结构示意 | |

底盘行驶过程中,电机的输出扭矩

| $ T = i \cdot \eta \cdot {T_d} $ |

式中:

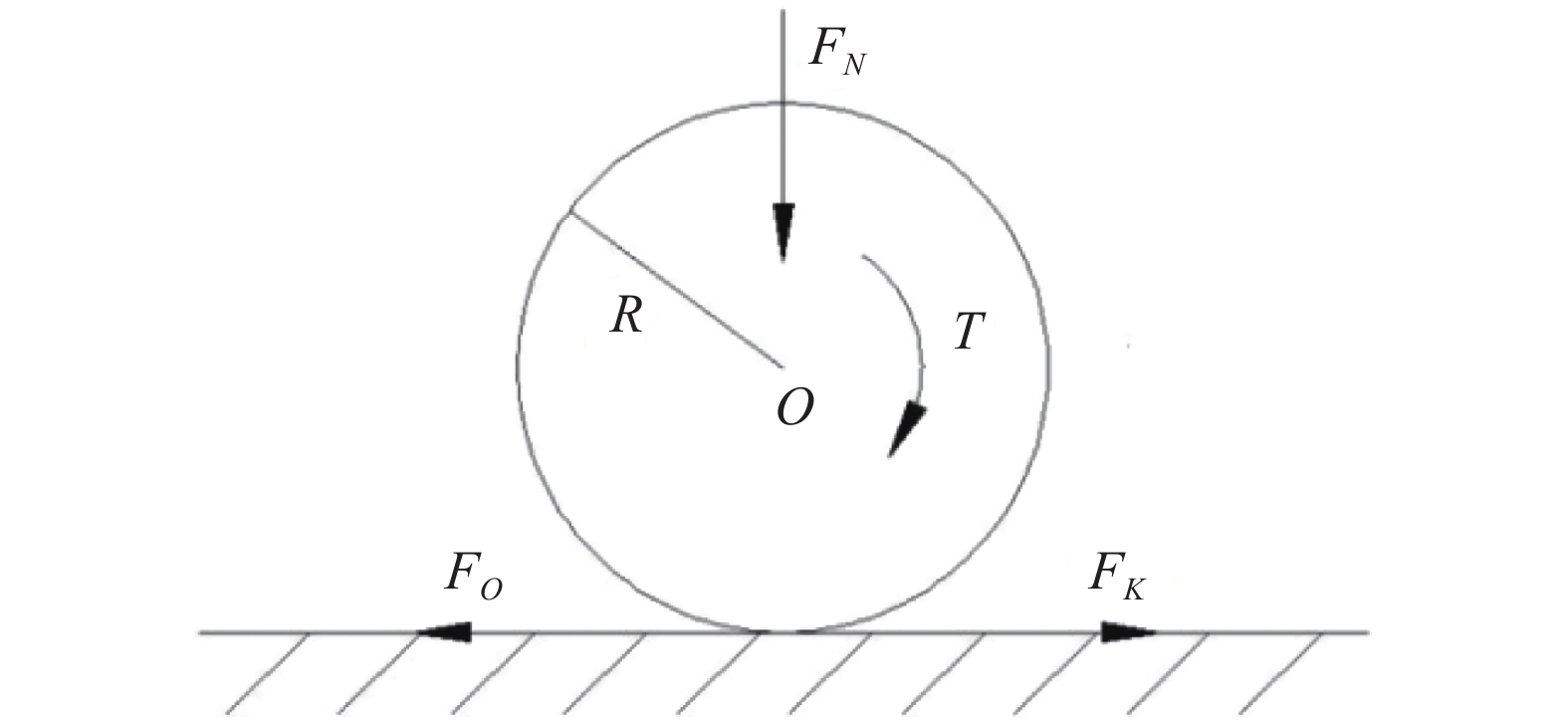

图2为驱动轮滚动过程受力示意图。

|

Download:

|

| 图 2 驱动轮滚动过程受力示意 | |

如图2所示,驱动轮部位正压力为

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {{F_k} = {F_o} = \frac{T}{R}} \\ & {{F_\varphi } = \varphi \times {F_N}} \\ & {F_k} \leqslant {F_\varphi } \end{aligned}} \right. $ |

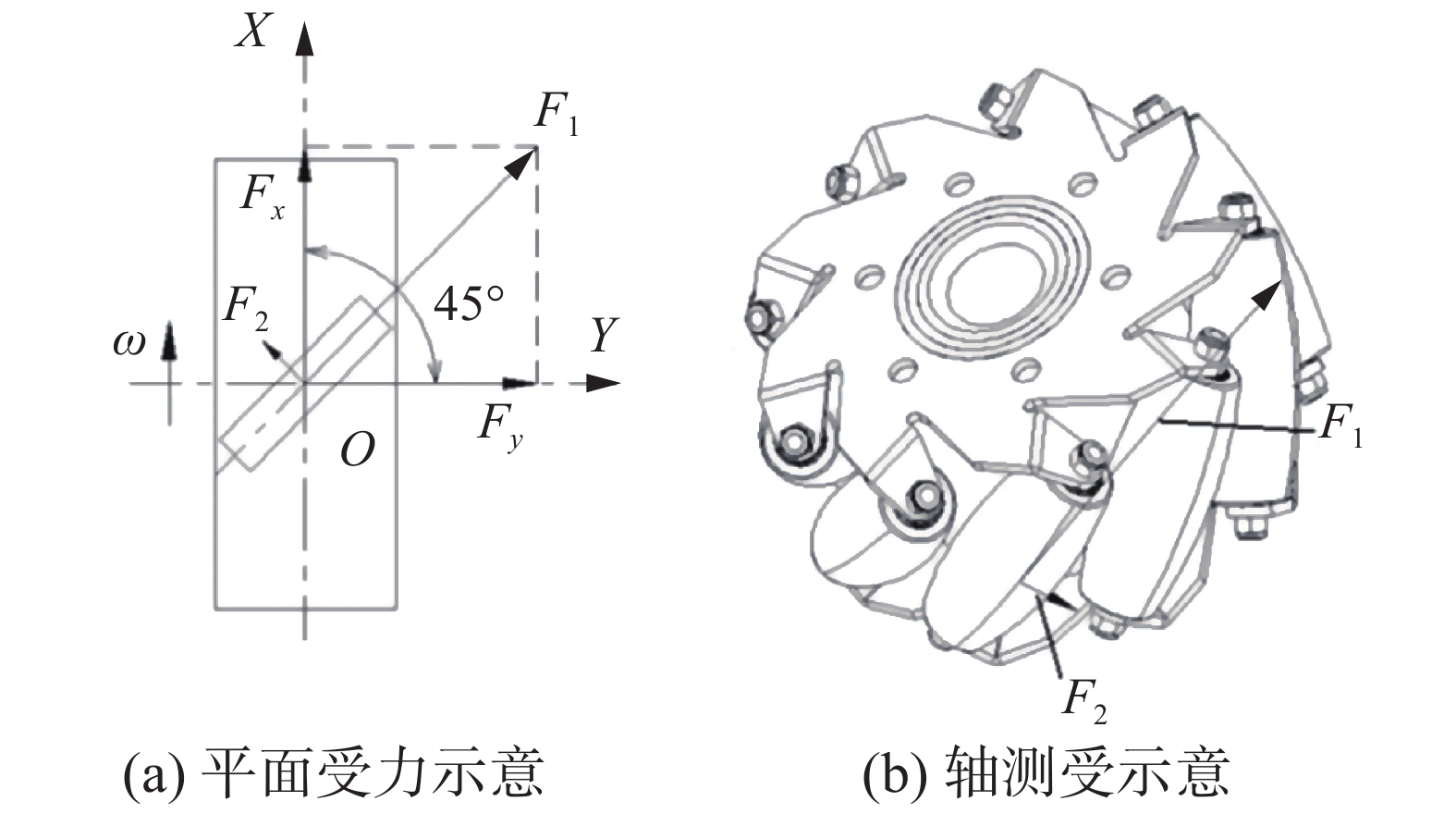

图3为Mecanum轮辊子受力示意图。

|

Download:

|

| 图 3 Mecanum轮辊子受力示意 | |

如图3所示,斜线方向为底部辊子与地面接触时的方向,辊子的倾斜角度一般为45°。牵引力

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {{F_1} = {\mu _1} \times {F_N}} \\ & {{F_2} = {\mu _2} \times {F_N}} \end{aligned}} \right. $ |

式中:

由于辊子外侧采用具有弹性且摩擦系数较大的聚氨酯、橡胶等材料制成,而辊子转轴两侧安装有滚动顺畅的轴承,因此Mecanum轮辊子的静摩擦力

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {F_x} = {F_y} = \frac{T}{R} = \frac{{i \cdot \eta \cdot {T_d}}}{R}\\ & {{F_k} = \sqrt 2 \cdot {F_x} = \sqrt 2 \cdot \frac{{i \cdot \eta \cdot {T_d}}}{R}} \end{aligned}} \right. $ |

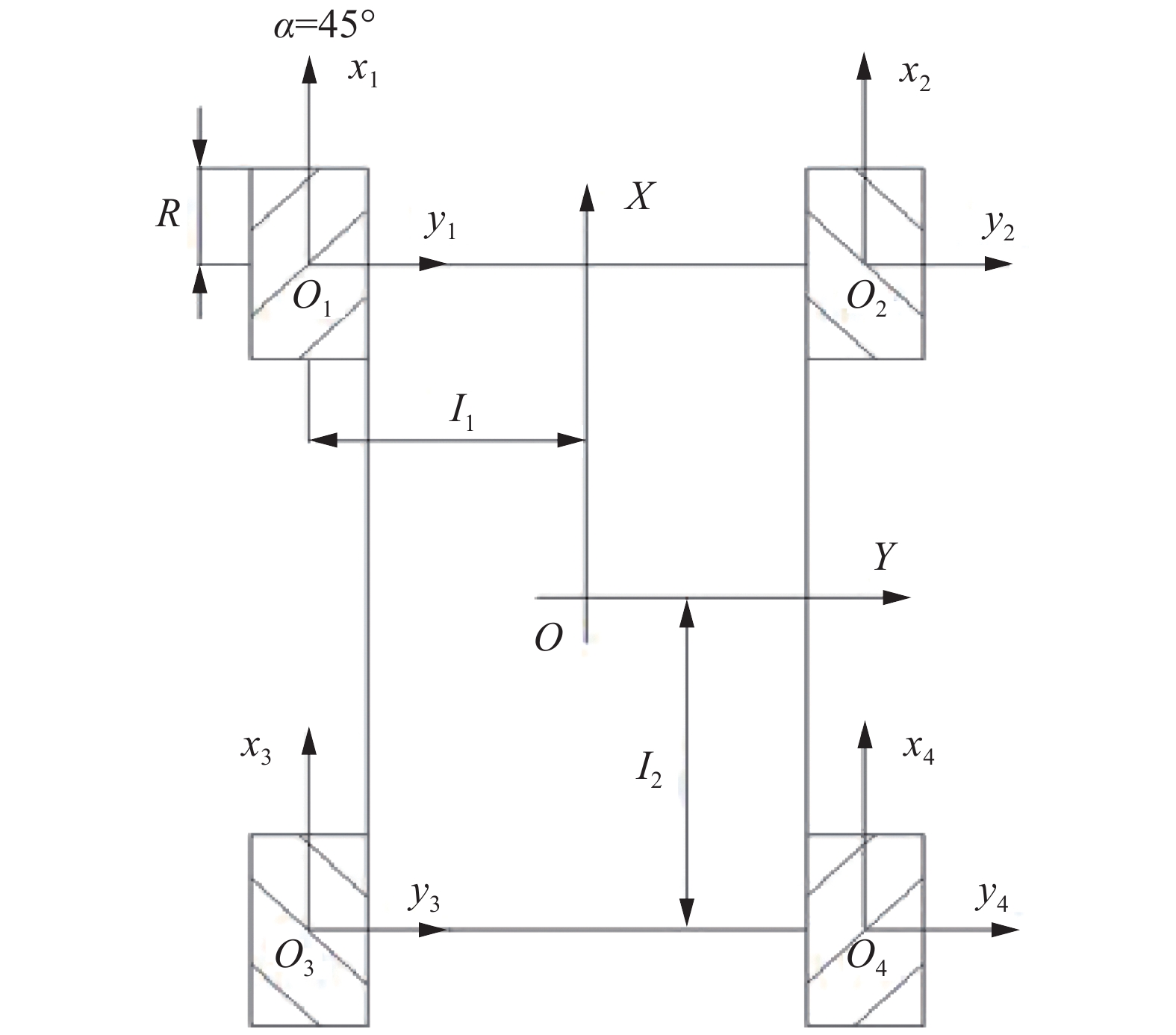

四轮Mecanum轮底盘是目前工业应用中最为常见的结构形式,四轮布置位置及方向在很大程度上会影响底盘整体的运动特性,综合多种运动特性分析,较为常用的一种结构布局如图4所示[10]。

|

Download:

|

| 图 4 四轮Mecanum底盘广义坐标系示意 | |

建立底盘广义坐标系

|

Download:

|

| 图 5 单轮局部坐标系示意 | |

将第1个Mecanum轮在局部坐标系和整车广义坐标系中分别进行运动参数分析,其运动学方程分别如下:

在局部坐标系

| $ {v_{o_1}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} R&{\cos \alpha } \\ 0&{\sin \alpha } \end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\omega _1}} \\ {{v_{g_1}}} \end{array}} \right] $ | (1) |

在广义坐标系

| $ {v_{o_1}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&0&{{I_1}} \\ 0&1&{ - {I_2}} \end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{v_x}} \\ {{v_y}} \\ {{\omega _o}} \end{array}} \right] $ | (2) |

式(1)和式(2)联立求得:

| $ \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} R&{\cos \alpha } \\ 0&{\sin \alpha } \end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\omega _1}} \\ {{v_{g_1}}} \end{array}} \right] = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&0&{{I_1}} \\ 0&1&{ - {I_2}} \end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{v_x}} \\ {{v_y}} \\ {{\omega _o}} \end{array}} \right] $ |

对4个车轮进行相同的分析,则得到整车的逆运动学方程:

| $ \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\omega _1}} \\ {{\omega _2}} \\ {{\omega _3}} \\ {{\omega _4}} \end{array}} \right] = \frac{1}{R} \times \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&1&{ - {I_1} - {I_2}} \\ 1&{ - 1}&{{I_1} + {I_2}} \\ 1&{ - 1}&{ - {I_1} - {I_2}} \\ 1&1&{{I_1} + {I_2}} \end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{v_x}} \\ {{v_y}} \\ {{\omega _o}} \end{array}} \right] $ |

对于运动协调平稳的底盘,4个车轮转速的线性关系为

| $ {\omega _1} + {\omega _2} = {\omega _3} + {\omega _4} $ | (3) |

如式(3)不成立,则表明出现了底盘运动打滑现象,影响平台的正常运行。

根据底盘运动学方程可看出,通过分别控制4个车轮的转速,车轮旋转过程中辊子与地面接触,由此产生沿辊子自身轴线方向的摩擦力,4个车轮的摩擦力作为驱动力,通过不同组合实现底盘的各种运动模式。典型运动模式下车轮受力情况如图6。分别将4个车轮的驱动力在底盘质心上进行合成,即可得到底盘整体的驱动合力

|

Download:

|

| 图 6 底盘运动控制模式 | |

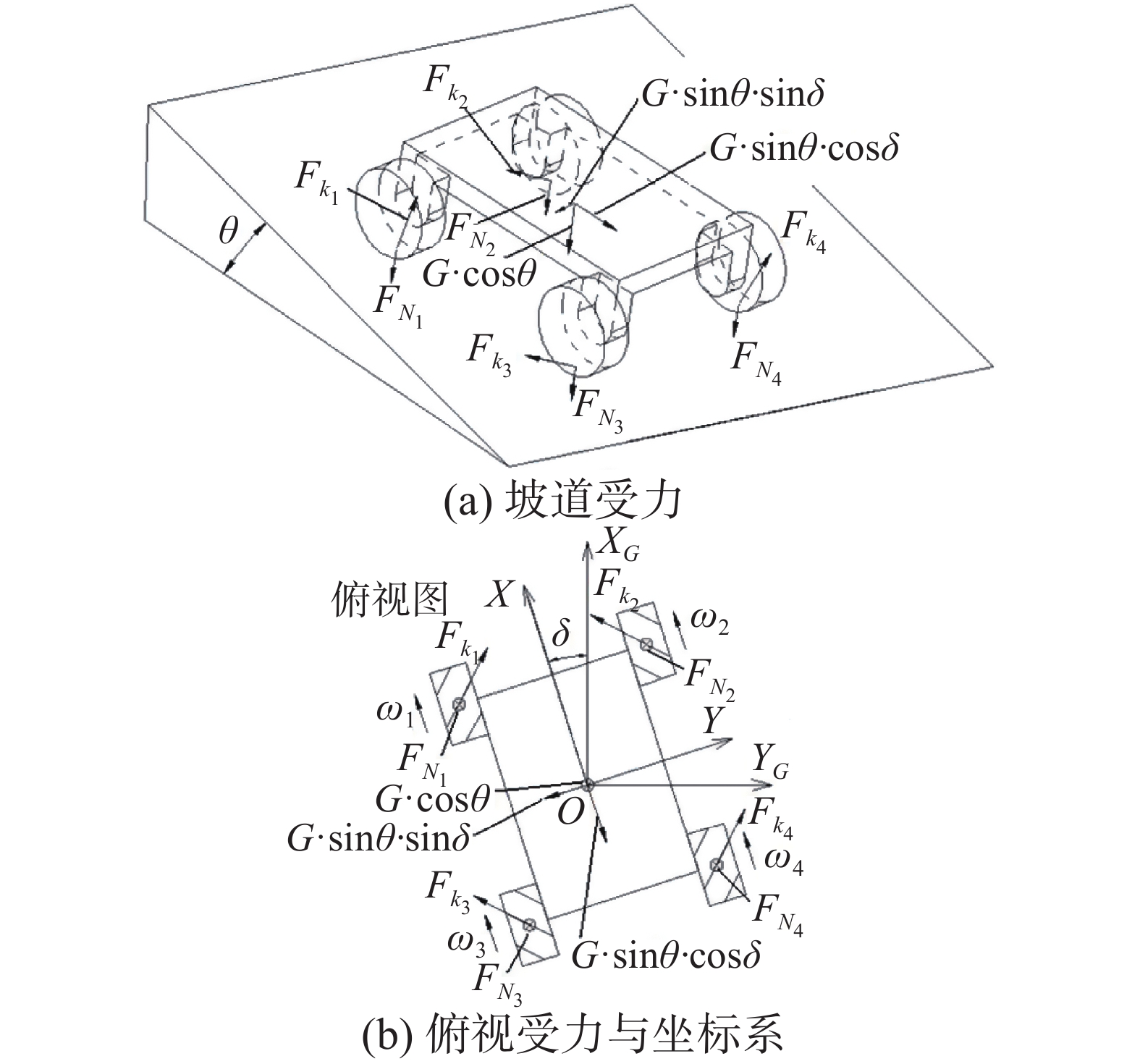

车辆在坡道上行驶过程中,驱动轮产生驱动合力

坡道阻力

|

Download:

|

| 图 7 斜向坡道底盘受力分解示意 | |

设底盘承受沿纵向轴线向下的纵向坡道阻力为

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {{F_{t_x}} = G \cdot \sin \theta \cdot \cos \delta } \\ & {{F_{t_y}} = G \cdot \sin \theta \cdot \sin \delta } \end{aligned}} \right. $ |

由于底盘运动过程的牵引力是以摩擦力表现出来的,如果摩擦力(牵引力)小于下滑分量就会出现打滑现象。综合以上分析,底盘满足坡道上稳定行驶的工作条件为[12]

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {\sum\nolimits_{i = 1}^4 {\left( {\frac{{{T_i}}}{R}} \right)} \times \sin \alpha \geqslant G \cdot \sin \theta \cdot \cos \delta } \\ & {\frac{{{T_1} + {T_4} - {T_2} - {T_3}}}{R} \cdot \cos \alpha = G \cdot \sin \theta \cdot \sin \delta } \\ & {\frac{{{T_1} + {T_2}}}{R} \cdot \sqrt{{I_1^2 + I_2^2}} = \frac{{{T_3} + {T_4}}}{R} \cdot \sqrt{{I_1^2 + I_2^2}}} \\ & \sqrt 2 \frac{{{T_i}}}{R} \leqslant \varphi \cdot {F_{N_i}} \\ & \sum\nolimits_{i = 1}^4 {{F_{N_i}}} = G \times \sin \theta \end{aligned}} \right. $ |

式中

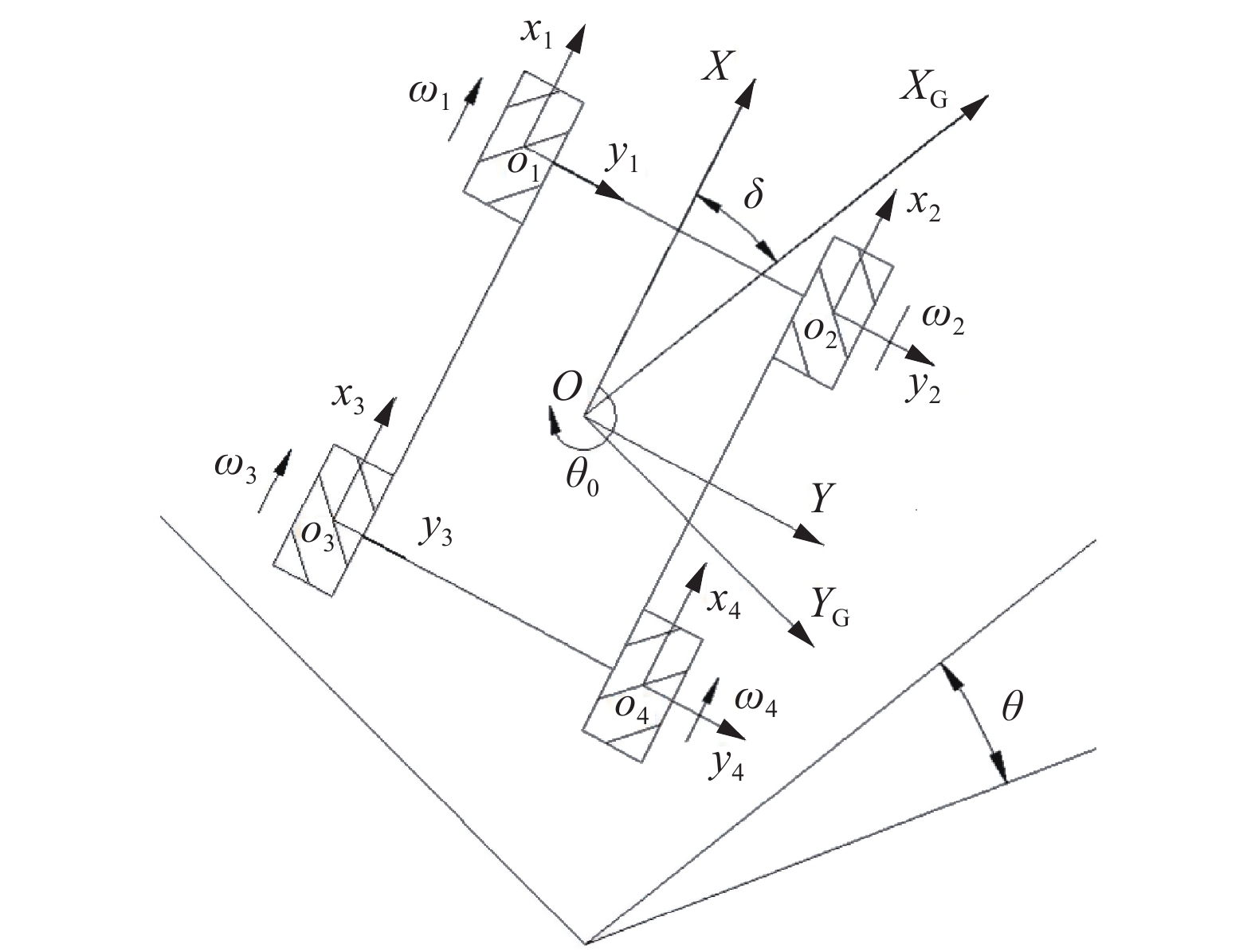

图8为底盘坡道行驶过程中坐标转换示意图,采用运动学转化方法,在广义坐标系下,定义底盘沿

|

Download:

|

| 图 8 底盘坐标转换运动简图 | |

由Mecanum轮底盘约束方程可知,底盘整体速度

| $ \left\{ \begin{aligned} & {\left(m+2\frac{{J}_{\omega }+{J}_{m}}{{R}^{2}}\right)\ddot{{S}_{X}}=-mg\;{\mathrm{sin}}^{2}\;\theta\;\mathrm{cos}\;\delta +\frac{{T}_{1}-{T}_{2}-{T}_{3}+{T}_{4}}{R}} \\ & {\left(m+2\frac{{J}_{\omega }+{J}_{m}}{{R}^{2}}\right)\ddot{{S}_{Y}}=-mg\;{\mathrm{sin}}^{2}\;\theta \;\mathrm{sin}\;\delta +\frac{{T}_{1}-{T}_{2}-{T}_{3}+{T}_{4}}{R}} \\ & {\left(J-\frac{4{({I}_{1}+{I}_{2})}^{2}({J}_{\omega }+{J}_{m})}{{R}^{2}}\right)\ddot{{\theta }_{O}}=\frac{{I}_{1}+{I}_{2}}{R}(-{T}_{1}+{T}_{2}-{T}_{3}+{T}_{4})} \end{aligned} \right. $ |

式中:

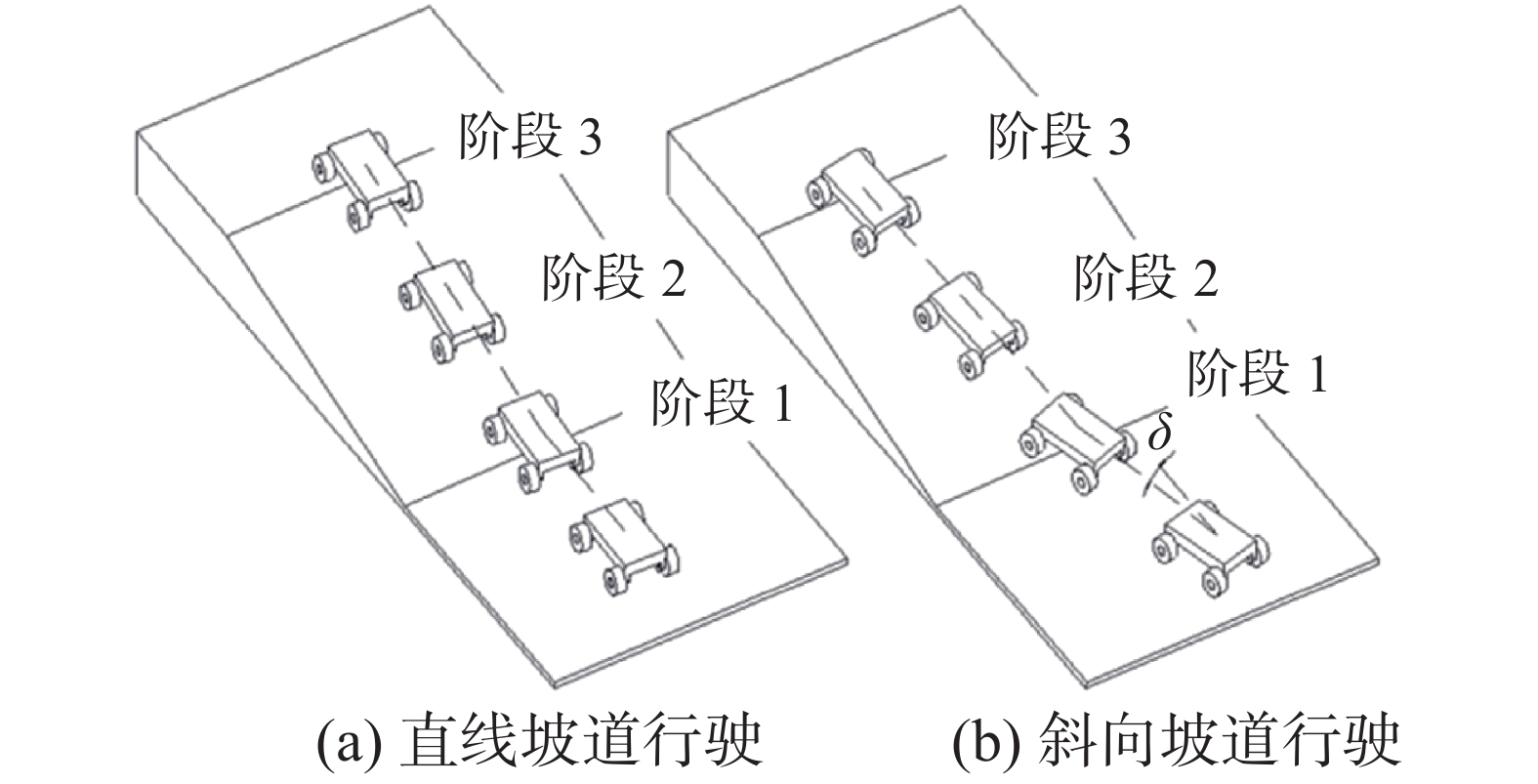

图9(a)为直线坡道行驶示意图,图9(b)为斜向坡道行驶示意图。在底盘上坡过程中,可分为3个阶段:阶段1为驶入阶段,该阶段4个车轮先后从平面驶上坡道;阶段2为全坡道阶段,该阶段4个车轮与坡道完全接触;阶段3为驶离阶段,该阶段4个车轮先后从驶离坡道。

|

Download:

|

| 图 9 底盘上坡行驶3个阶段示意 | |

直线坡道行驶较为简单,与水平路面直线行驶相似,只要驱动合力

斜向坡道行驶较为复杂,在驶入阶段,由于偏向角

Mecanum轮底盘的运动状态会受到整体结构、悬挂刚度、坡道坡度、偏移角度等诸多因素的影响,会随过程实时变化,因此无法通过简单的理论计算和分析获取准确的运行状态。本文通过对Mecanum轮底盘斜向坡道的理论分析和运动仿真分析,提出底盘设计的优化方案,从而减小爬坡过程中底盘的横向偏移量,提高运动稳定性和对窄坡道的通过性。

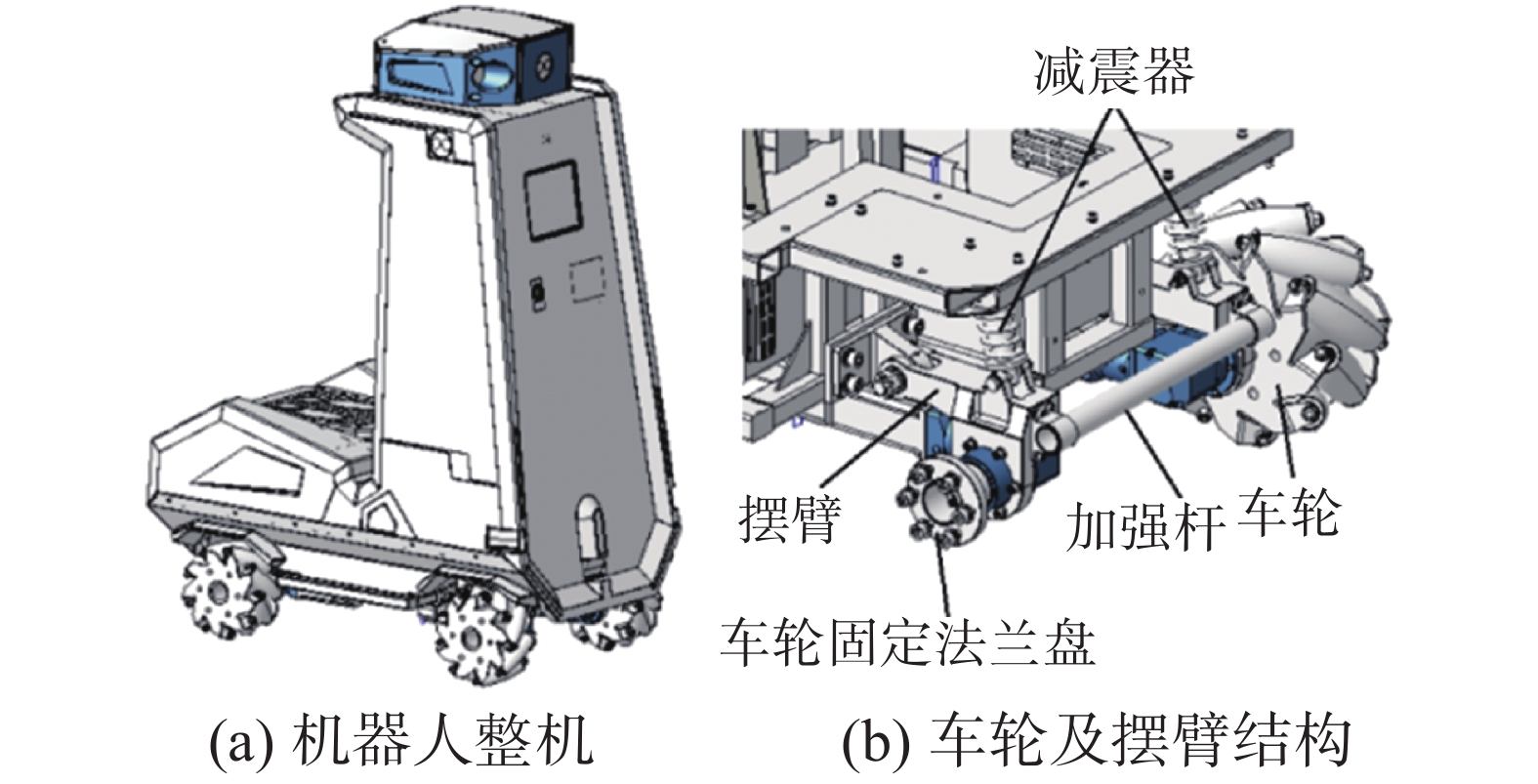

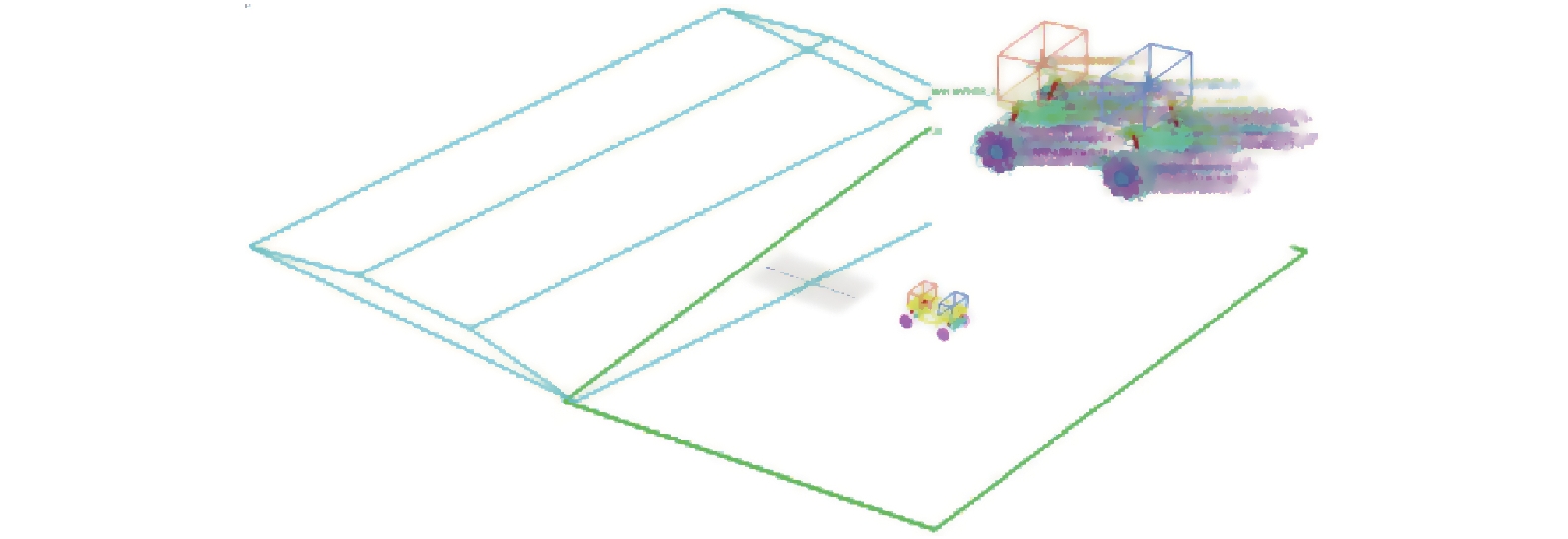

2 运动仿真分析 2.1 仿真模型及系统搭建某型机器人及底盘结构示意图如图10所示,机器人采用四轮式Mecanum轮底盘,前后轮采用图示的单摆臂式悬挂减震系统。在Adams中对机器人整机进行运动学分析,仿真模型如图11所示,由车架、Mecanum轮、摆臂、减震器及配重等组成,定义机器人的总重为100 kg,轮距530 mm;轴距600 mm;轮半径100 mm。仿真模型对车架及悬挂部分进行了一定的简化,将配重分为前、后两块,用于模拟质心位置不同时对运动的影响;添加辊子绕自身轴的旋转副和Mecanum轮绕轮毂的旋转副;用Impact函数模拟辊子与地面的碰撞,采用Coulomb准则模拟辊子与地面的摩擦;在摆臂式悬挂端设置4组弹簧阻尼器,通过设置刚度系数模拟不同的弹簧减震器。

|

Download:

|

| 图 10 某型机器人及底盘结构示意 | |

|

Download:

|

| 图 11 运动学仿真模型 | |

建立4种坡道仿真路面,分别为直线行驶上坡、斜向行驶上坡、直线行驶下坡和斜向行驶下坡。由于篇幅所限,本文仅结合相对复杂的斜向行驶上坡工况的仿真结果及其影响因素进行分析和论证。

2.2 减震弹簧刚度的影响分析根据前文分析,斜向坡道行驶过程中车轮发生瞬时离地时会产生横向滑移,结合车体结构特点,悬挂减震的刚度系数会对离地幅度及离地时间产生影响,会直接影响运动过程的偏移量。

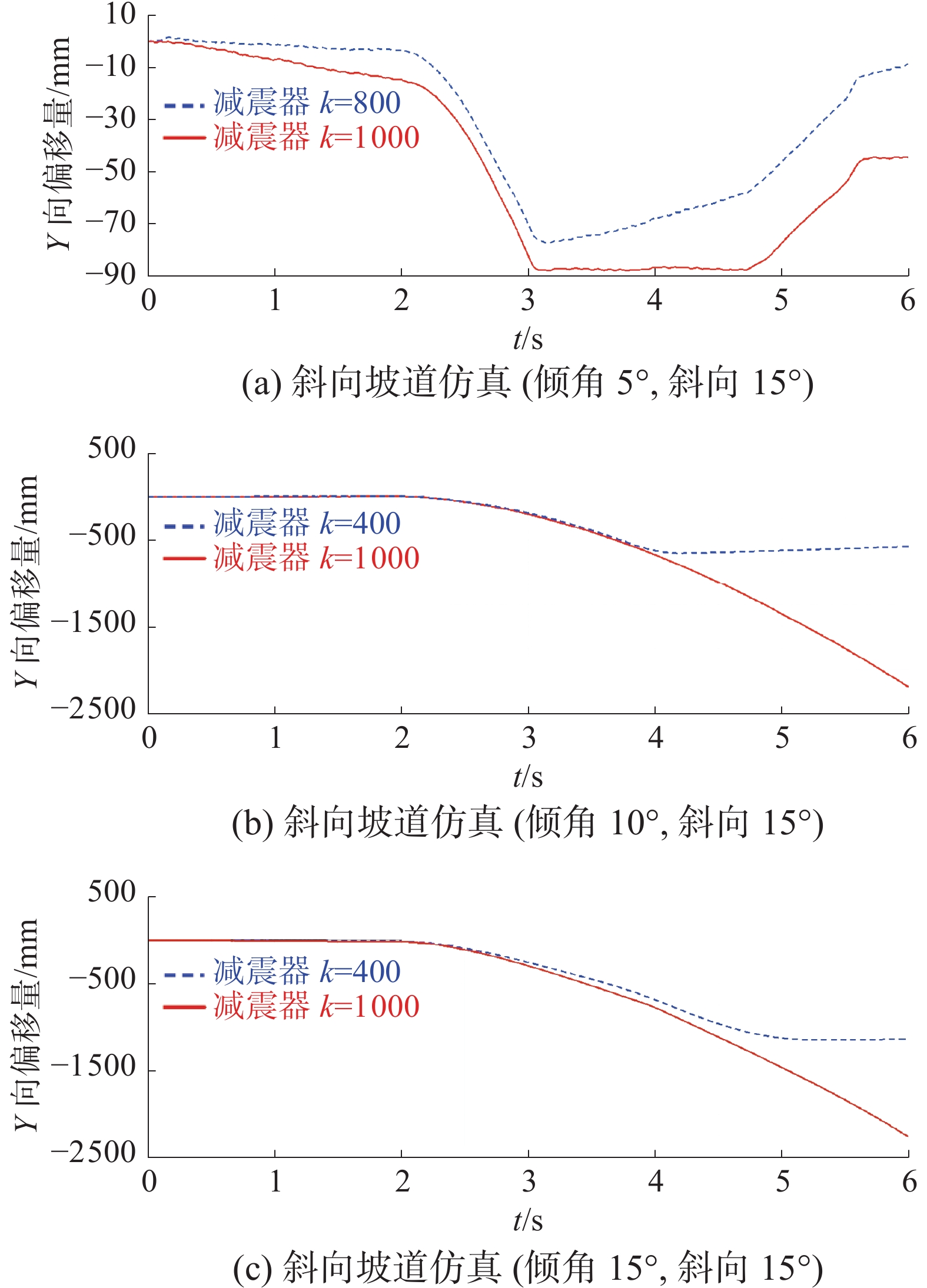

仿真工况为未加载配重质心居中的状态,坡道倾角为5°、10°和15°,底盘采用直线运动控制模式,4个车轮的转速均为460 °/s,驶入坡道时的偏向角为10°,仿真时间6 s。

图12为弹簧刚度系数k=800 N/mm时底盘在10°倾角坡道上的运动情况,从图中可以看出与1.5节中的分析一致,底盘在驶入及驶离坡道过程中个别车轮会出现瞬时离地现象,产生沿Y方向的横向驱动力及由于驱动力不平衡产生的车体扭转,由此造成在这2个阶段发生明显的横向滑移。在全坡道行驶阶段,由于4车车轮与地面接触良好,运行状态较为稳定,未发现明显的偏移。

|

Download:

|

| 图 12 斜向坡道行驶轨迹示意(k=800 N/mm) | |

图13为设置不同减震刚度后,底盘在3种倾角坡道上的偏移量曲线。

|

Download:

|

| 图 13 不同刚度系数横向偏移量曲线 | |

通过表1可以看出,当刚度参数相同时,随着坡道倾角的加大偏移量会随之增大。在倾角5°的坡道上,偏移量呈现随刚度线性变化的趋势,但在10°和15°坡道上却不存在该规律,偏移量较小的反而是刚度较大的两种状体。因此在较大倾角坡道上需要注意选择1个合适的刚度系数才有利于减小最大偏移量。

|

|

表 1 不同刚度系数横向偏移量数据表 |

根据前文的分析,增加驱动轮部位的正压力可以有效提高车轮的附着力

以2.2中3种坡道最大偏移状态为基线,保证整体重量不变,通过调整前、后配重的方式将质心位置前移、后移80 mm。图14为弹簧刚度系数为k=1000 N/mm,质心向后调整80 mm的底盘在10 °倾角坡道上的运动情况。

|

Download:

|

| 图 14 斜向坡道行驶轨迹示意(质心靠后状态) | |

图15为底盘在3种倾角坡道上的偏移量曲线。

|

Download:

|

| 图 15 不同质心位置横向偏移量曲线 | |

从表2中数据可以看出:质心前移后,在5°及10°倾角坡道上,均能减小一定的横向偏移,但在15°坡道时却出现较为严重的侧滑而无法完成爬坡动作。与之不同的是质心后移状态的底盘,侧向偏移量明显减低。因此对于本文分析中所采用的“O型布局”麦克纳姆轮底盘,质心后移更有利于提高坡道行驶过程中的运动稳定性,提升底盘的爬坡能力。

|

|

表 2 不同质心位置横向偏移量数据表 |

根据前文的分析,当偏向角增大时横向坡道阻力

|

Download:

|

| 图 16 15°偏向角横向偏移量曲线 | |

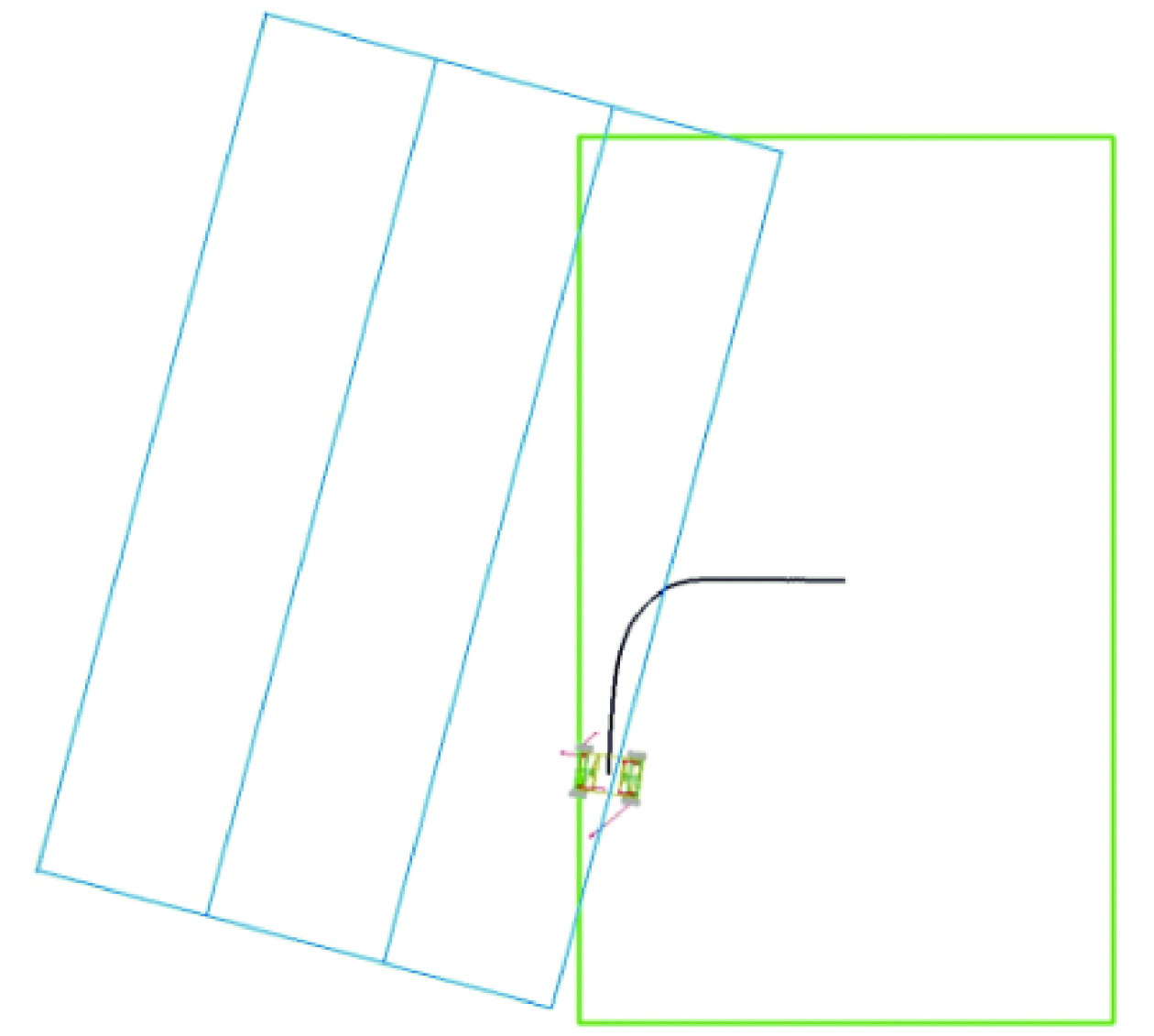

从表3中数据可以看出:偏向角增大后,横向偏移量也会随之增大,其中在2种工况下出现较为严重的侧滑,如图17所示,底盘无法爬坡。因此增大偏向角及选择不合适的减震器会影响底盘的爬坡能力。

|

|

表 3 不同偏向角横向偏移量数据表 |

|

Download:

|

| 图 17 斜向坡道行驶轨迹示意(严重横向侧滑状态) | |

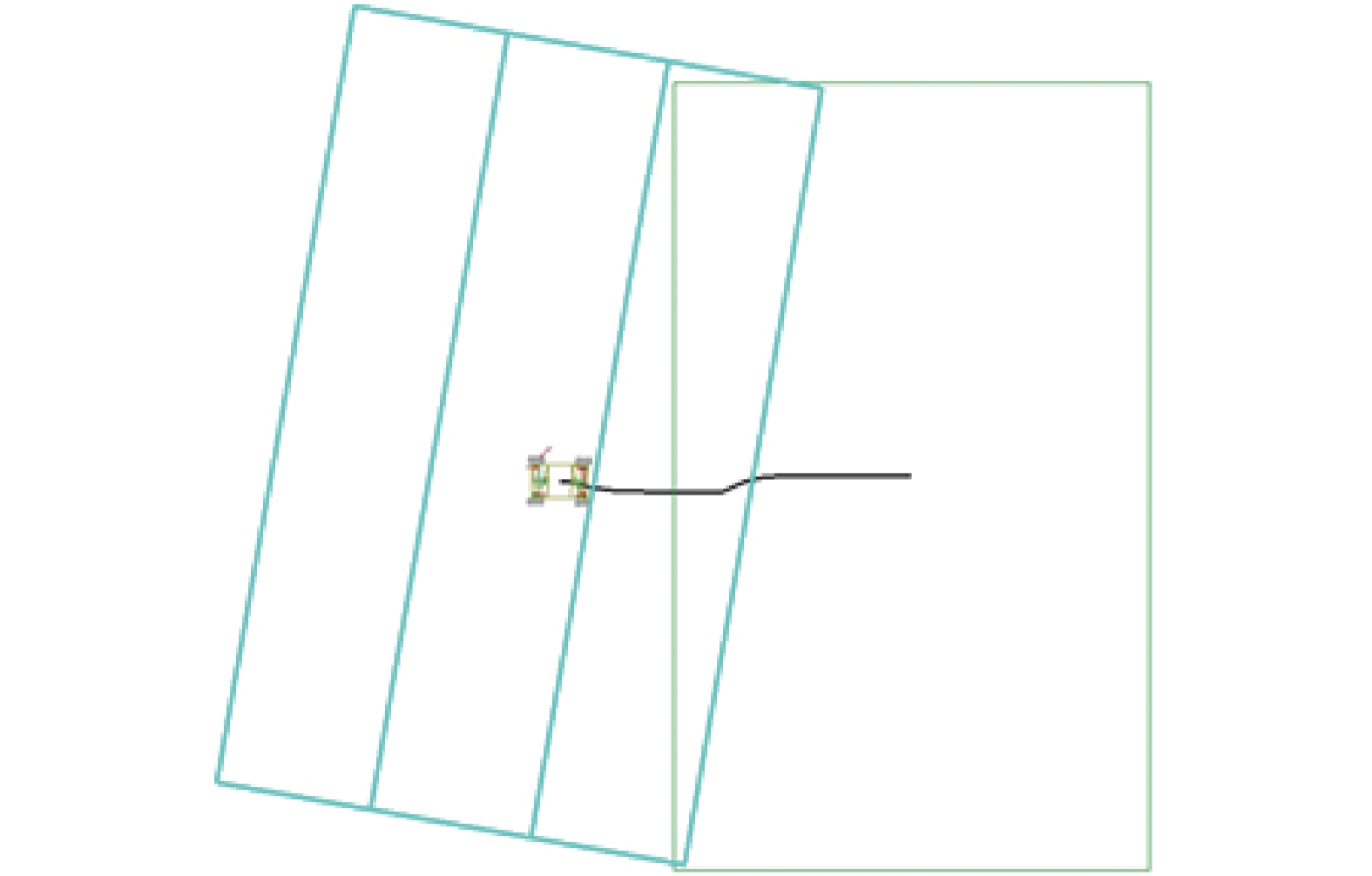

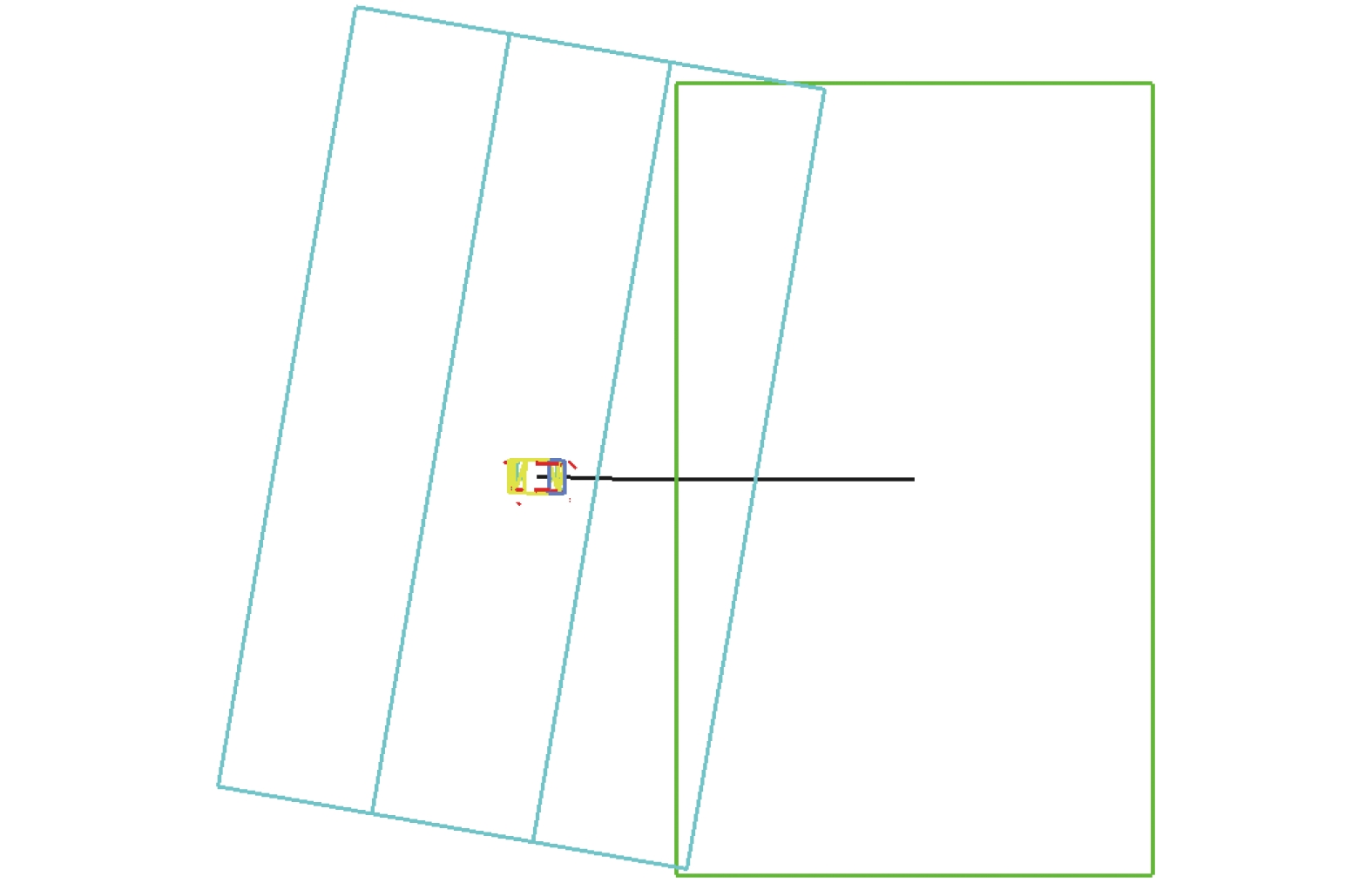

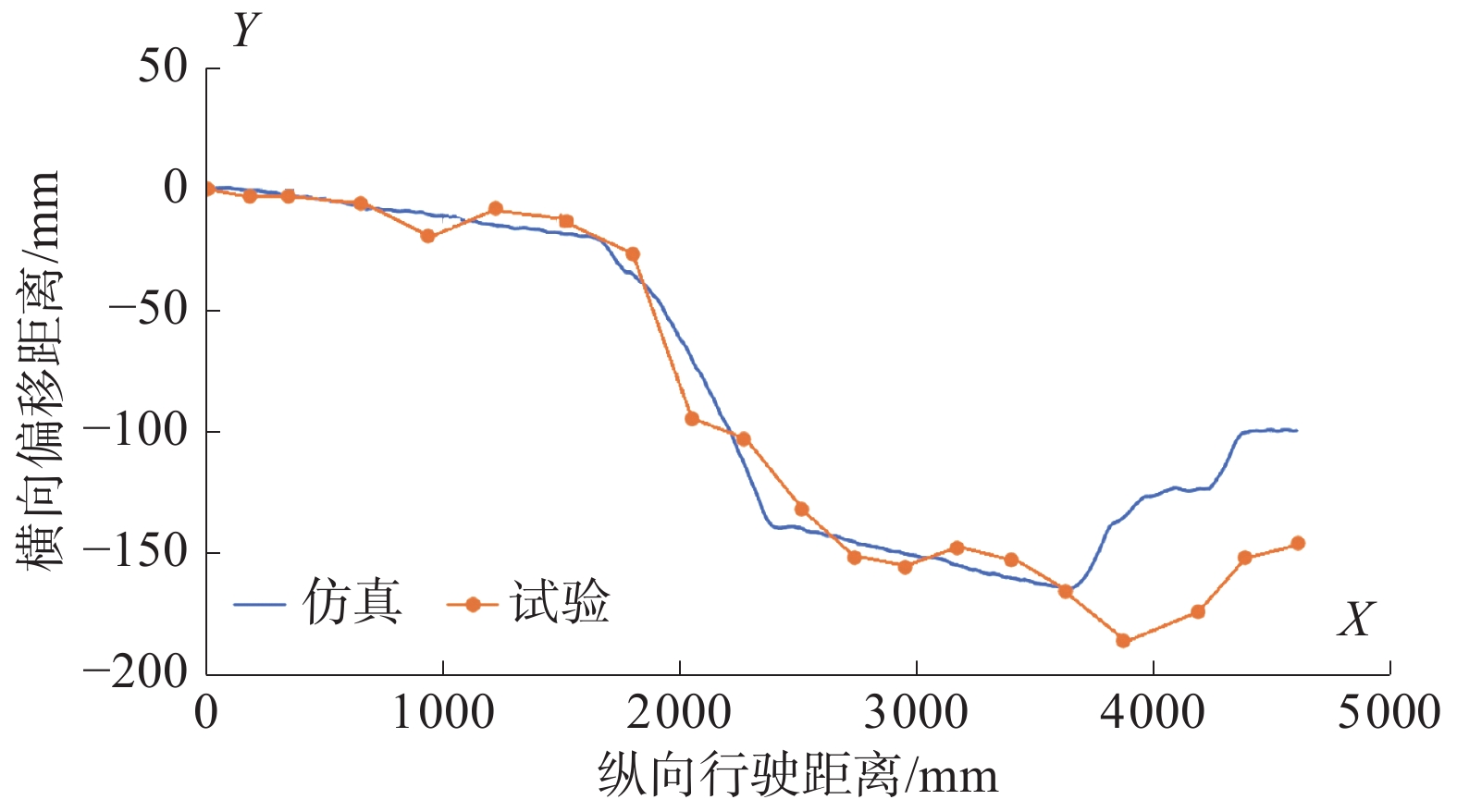

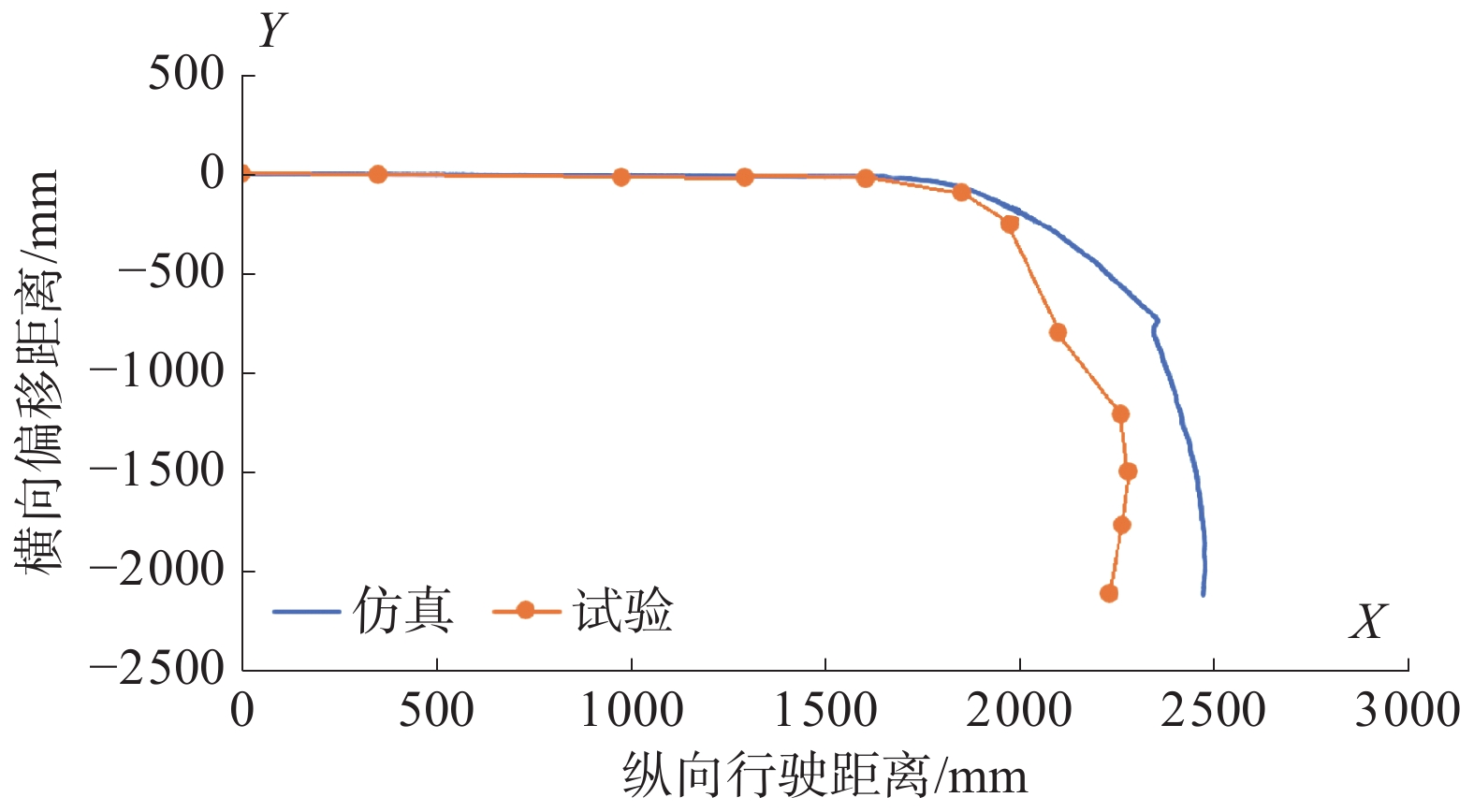

采用某型机器人实物进行了实际路况下的斜向坡道行驶测试,坡道角度约10°,分别进行偏向角为10°和45°两种情况进行试验,提取机器人差分GPS轨迹数据,并与前文仿真数据进行比对。图18、19为10°偏向角机器人样机试验图和采集的位置曲线图,样机爬坡过程中运行较为平稳,未出现明显的滑移,实物试验位置曲线与仿真分析的曲线基本吻合;图20、21为45°偏向角机器人样机试验图和采集的位置曲线图,样机在驶入坡道阶段发生了较为明显的侧向滑移,未能完成爬坡动作,与仿真分析的结果基本一致。由于条件所限现场坡道并非标准角度坡道,在坡度、偏向角、地面平整度等方面与仿真的标准坡道存在一定差异,但通过试验中实物的运行轨迹及变化规律可以看出,实物试验和仿真分析的情况相吻合,验证了前文理论分析的正确性。

|

Download:

|

| 图 18 10°偏向角坡道行驶试验 | |

|

Download:

|

| 图 19 10°偏向角坡道行驶位置曲线对比 | |

|

Download:

|

| 图 20 45°偏向角坡道行驶试验 | |

|

Download:

|

| 图 21 45 °偏向角坡道行驶位置曲线对比 | |

通过仿真分析和实物试验测试可以看出,Mecanum轮底盘在斜向坡道行驶中,尤其是大偏向角状态下确实存在滑移现象。在一定偏向角范围内,通过优化减震悬挂、调整质心位置等方式,能够使其较为平稳地进行斜向坡道行驶。后续进一步结合运动控制算法优化,例如通过加装IMU检测底盘方位状态并实时调整运动控制模式对运动偏移的趋势进行修正,相信将进一步提升Mecanum轮底盘对复杂路况下的适应能力。

| [1] |

仇宇文, 温浩凯, 利圣佳, 等. 基于Mecanum轮的全方位运动平台的构建与分析[J]. 机械工程与自动化, 2017(5): 25-27. DOI:10.3969/j.issn.1672-6413.2017.05.009 ( 0) 0)

|

| [2] |

邢雯丽, 朱建江. 基于ADAMS的Mecanum八轮全向移动平台运动学分析与仿真[J]. 制造业自动化, 2015, 37(8): 102-105,113. DOI:10.3969/j.issn.1009-0134.2015.08.031 ( 0) 0)

|

| [3] |

张广丰. 球面麦克纳姆轮小车设计与控制[D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.

( 0) 0)

|

| [4] |

CAMPION G, BASTIN G, DANDREA-NOVEL B. Structural properties and classification of kinematic and dynamic models of wheeled mobile robots[J]. IEEE transactions on robotics and automation, 1996, 12(1): 47-62. DOI:10.1109/70.481750 ( 0) 0)

|

| [5] |

唐炜, 刘勇, 胡海秀, 等. 全向移动平台运动学分析及其自适应控制器设计[J]. 机械科学与技术, 2017, 36(6): 883-889. ( 0) 0)

|

| [6] |

郑仁辉. 麦克纳姆轮全向机器人移动平台的设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2017.

( 0) 0)

|

| [7] |

CHU B, SUNG Y W. Mechanical and electrical design about a mecanum wheeled omni-directional mobile robot[C]//2013 10th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI). Jeju, Korea (South), 2013: 667−668.

( 0) 0)

|

| [8] |

许鹏, 郑再象, 陆秋懿, 等. 基于Mecanum四轮全向移动平台运动特性仿真与研究[J]. 农业装备与车辆工程, 2018, 56(7): 64-66. DOI:10.3969/j.issn.1673-3142.2018.07.015 ( 0) 0)

|

| [9] |

綦可. 基于Mecanum轮全方位运载平台的关键技术研究[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2017.

( 0) 0)

|

| [10] |

严序聪. 多Mecanum轮轮组协同运动理论研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2017.

( 0) 0)

|

| [11] |

黄政. 用于仓储物流的全向移动AGV研制[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.

( 0) 0)

|

| [12] |

何超. 基于麦克纳姆轮的全向自行式移动平台研发[D]. 西安: 西安理工大学, 2018.

( 0) 0)

|

| [13] |

TSAI C C, TAI Fengchun, LEE Y R. Motion controller design and embedded realization for Mecanum wheeled omnidirectional robots[C]//2011 9th World Congress on Intelligent Control and Automation. Taipei, China, 2011: 546−551.

( 0) 0)

|

2021, Vol. 48

2021, Vol. 48