公交优先策略是解决城市交通拥堵的关键方法,由公交引导城市发展的TOD模式能带来广泛的连锁效应,且环保效应显著,一辆公交车能耗仅相当于4~5辆私家车,同运力可节能60%~80%,减少污染物排放65%,将公交出行率提高一倍,能降低PM2.5指标15%左右。公交投资回报率很高,但目前城市公交仍普遍存在以下问题:1) 潮汐公交运营路径复杂多样、规划困难[1];2) 客流量统计过度依赖人工估测或视频监控,客流数据精度较低[2];3) 公交线路规划大多依赖经验制定[3];4) 缺乏配套公交基础设施;5) 实时动态交通信息缺乏,拥堵及低峰时段控制措施存在滞后性,难以完成实时调度优化[4-5]。欧美国家在城市公交的智能化规划、实时性调度及相关配置上已经有成熟的方案[6-8],国内由于基础设施起步较晚,理论方面有一定研究,但实际方案还需不断改进[9-10]。

针对城市交通特点,设计了多时段公交调度优化模型,充分利用候车站及公交车摄像机、IC刷卡器及GPS、3D车辆识别等多种途径对实时交通数据进行精确采集,并通过“互联网+公交”大数据技术挖掘网络公交信息,由时效数据融合进行公交调度,该模型通过基于Extendsim及元胞自动机的仿真,结果表明文中方法能够有效改善城市公交运行效率。

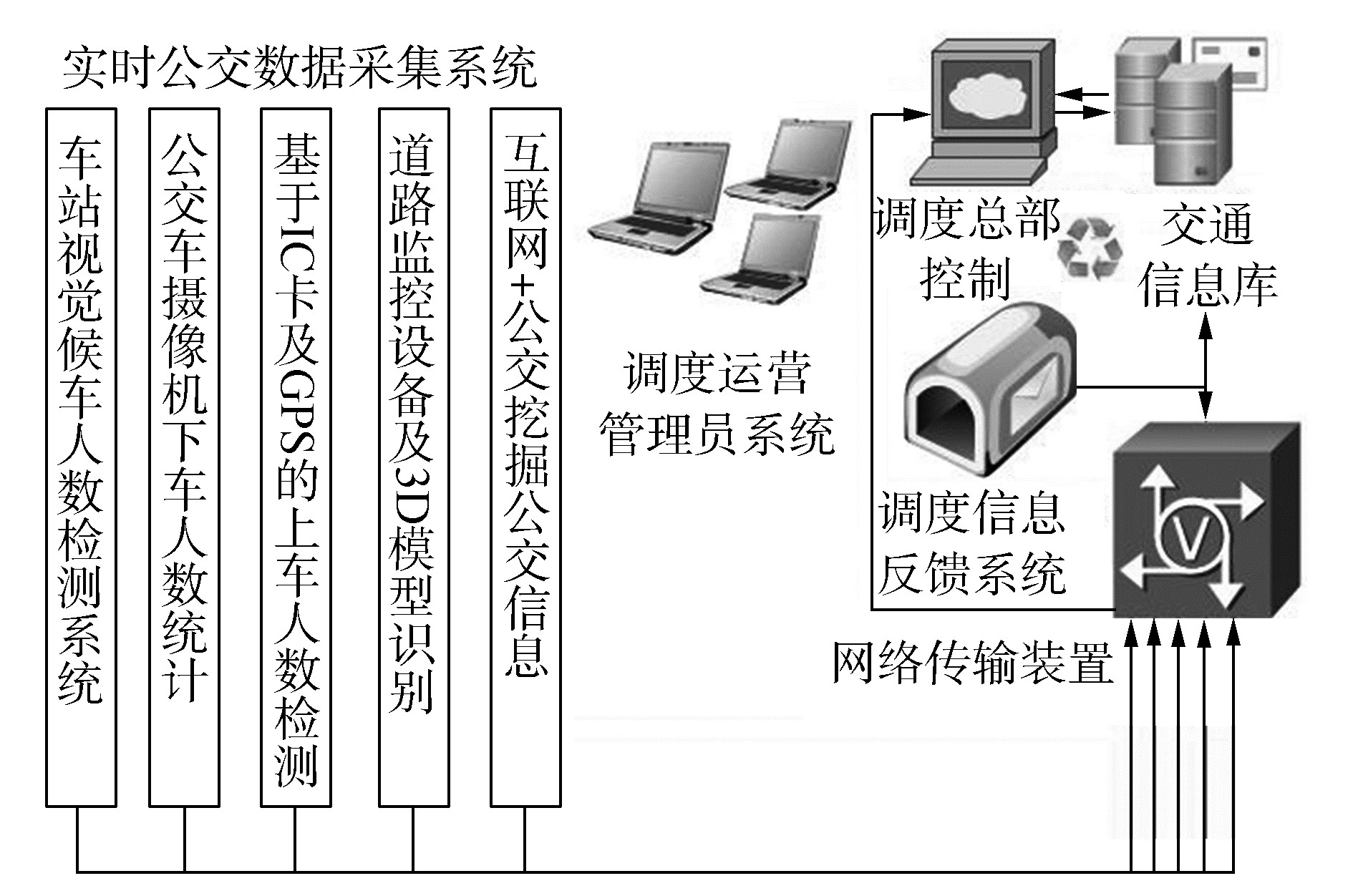

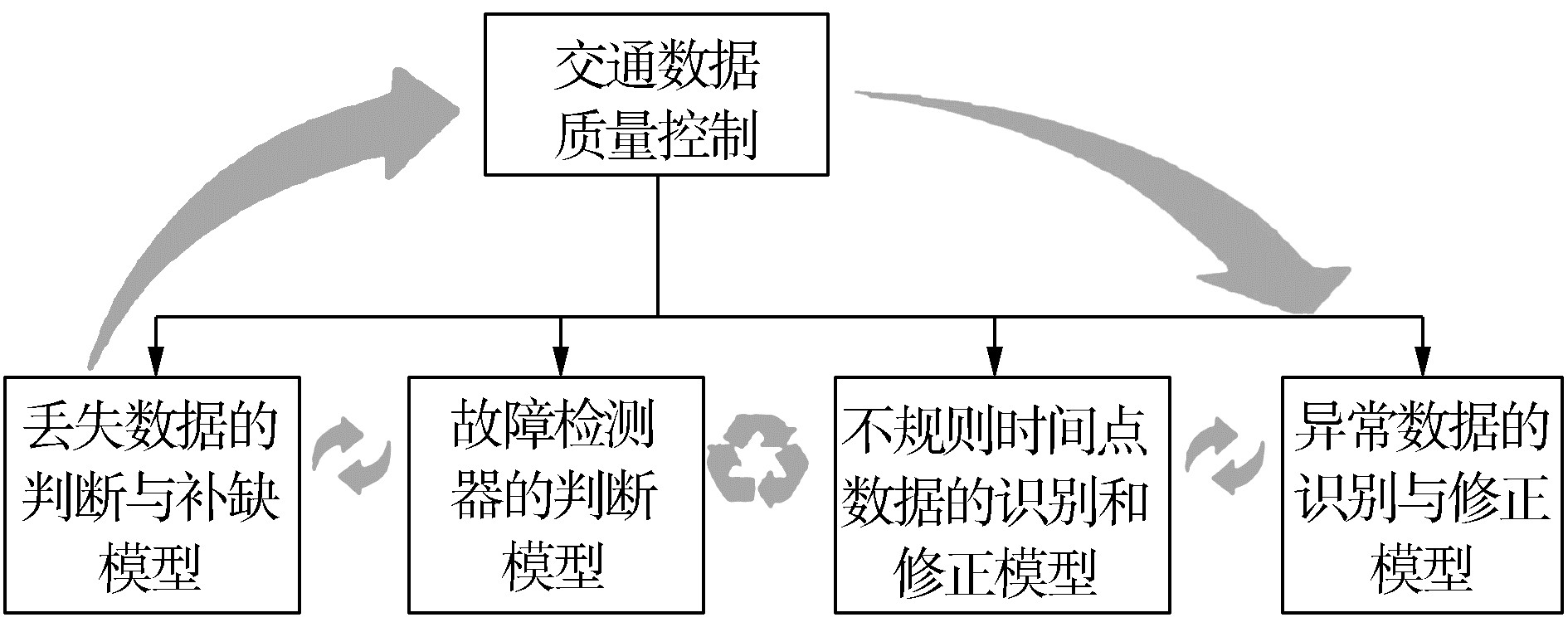

1 系统总体设计文中设计的系统包含3部分:城市公交实时数据的多传感器采集、网络传输及多时段调度策略。其总体设计原理如图 1所示。

|

| 图 1 多时段公交调度模型的总体设计 |

综合考虑公交车站光照条件、背景、待识别目标及候车人群空间分布特性的复杂性与多样性等因素,使用拍摄角度为自上而下的焦距可调的半球型全景摄像机,结合FFMPEG软件解码器、H.264编码图像采集卡和基于OpenCV的图像接口构成候车人数检测系统[11]。由自适应阈值的背景差分法过滤车站原始背景量。经过图像处理与修正后,利用连通性聚类将车站的候车人群目标提取出来,最后把聚类结果分为单人个体与多人人群两种情况分别进行识别与统计,通过主成分分析算法进行人数的快速检测。文中又采用了一种基于Mean Shift分割技术配合基于彩色直方图匹配人头区域肤色发色特性的静态图像辅助处理算法,算法检测效果如图 2所示,在不同的场景下重复多次实验,结果表明该算法能够快速、高精度地识别并统计视野范围内的候车人数,平均检测速度为15~20帧/s,对于大小为900像素×1200像素的单帧图像的检测时间为195~667 ms,平均检测时间为535.75 ms,标准差为200.31 ms。在光照稳定的情况下,人数检测的准确率保持在84%以上,各指标均满足实际使用需求。

|

| 图 2 人数检测算法 |

公交IC卡系统使乘车付费方式更简便,也可应用于客流数据统计。当乘客上车刷卡后, 系统就会生成一个关于乘客信息的记录, 包括刷卡时间、车次和金额等,由GPS协同记录地点,进行数据融合处理得到客流数据。由于仅有部分城市公交车采取上下车均刷卡策略, 且多数乘客为投币式,因此公交客流数据仅通过IC卡乘客计数方式是无法获取的[12]。所以考虑视觉检测与投币识别系统采集混合使用的方式,实时上车乘客数检测,通过车载视觉检测系统统计下车人数,进而获取实时载客量信息。表 1是2016年3月针对哈尔滨14路公交线路部分站点的多次统计数据的平均值,该组数据可应用于后面的公交调度模型中。此路段IC卡使用率为43.6%,其中“视觉”表示摄像机视觉检测的下客量。

| 人数统计 | 红河小区 | 大新鞋城 | 国税局站 | 太平桥站 | 南通大街 | 工程大学 | 医大一院 | 秋林公司 | 建设街站 | 哈尔滨站 |

| IC卡 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| 投币 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |

| 视觉 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |

| 载客量 | 1 | 18 | 15 | 14 | 12 | 20 | 25 | 29 | 32 | 31 |

| 候车数 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 |

2.3 公交车内置摄像机下车人数统计

针对公交车上乘客相互遮挡及光照变化显著等问题,采用一种基于头肩部边缘特征和局部不变特征的人体检测算法[13]。首先对待检测图像进行自适应阈值背景差分,实现乘客目标分割;用样本的梯度方向直方图 (histogram of oriented gradient, HOG) 特征,训练支持向量机 (support vector machine, SVM) 基础分类器,结合自适应增强 (adaptive boosting, AdaBoost) 算法提炼出最终的强分类器,对前景图像进行扫描实现乘客目标检测; 最后提取目标区域和当前搜索区域的快速鲁棒性特征 (speeded up robust features, SURF) 通过特征点匹配实现乘客检测。为应对视野的光照变化,采用自适应阈值法,预先对背景图像进行滤波及二值化处理,实验结果对比如图 3、4所示,在乘客相互遮挡及光照变化明显的情况下,该算法仍具有高于73%的检测率和跟踪率,可用于客流计数。

|

| 图 3 原始SURF算法 |

|

| 图 4 改进后SURF算法 |

道路交通监控系统主要包括交通信号控制系统、视频监控系统和交警管理系统等。主要问题包括:1) 多种路段、多种车辆行驶方式的检测问题;2) 复杂背景中的车辆检测,行人、非机动车等使交通场景混乱且复杂的干扰问题。

采用基于3D模型的车辆识别方法[14],首先,进行边缘匹配度检验,通过SURF算法进行车辆特征提取并与识别匹配,并由Mean Shift方法进行跟踪计数,检测路段中公交车及其他各种类型车辆的数量,结合公交车内置的GPS系统,进行道路中的交通信息监控,为智能大交通体系提供实时保障。图 5为D.Koller等人实现的车辆模型,该模型由12个参数表示,由不同的参数值区别不同类型的车辆。为简化计算,将车辆模型简化为立方体,其3条棱长分别为a、b和c,图像与实际比例为k,由公交车设计规则可得a≥12 000 k, b≥2 550 k,c≥3 250 k,体积为V=abc.为消除实际中车辆重叠的误差,取V=(1±0.25)abc。

|

| 图 5 精简3D车辆模型图 |

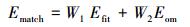

利用边缘匹配度检验,因理想模型与实际形状有一定相差,故需要定义匹配误差函数:

|

(1) |

其中:Efit为特征值对应误差,取值范围为[0, 1],特征越相似值越接近于0;Eom为特征丢失误差,W1、W2为系数。由理论推导可以得Eom计算公式为

|

(2) |

其中:δ为系数;p为丢失比例。若测量中3D模型匹配体积介于[A-Ematch, A+Ematc]的范围的即为公交车辆。同理,可对道路中不同车辆进行统计。

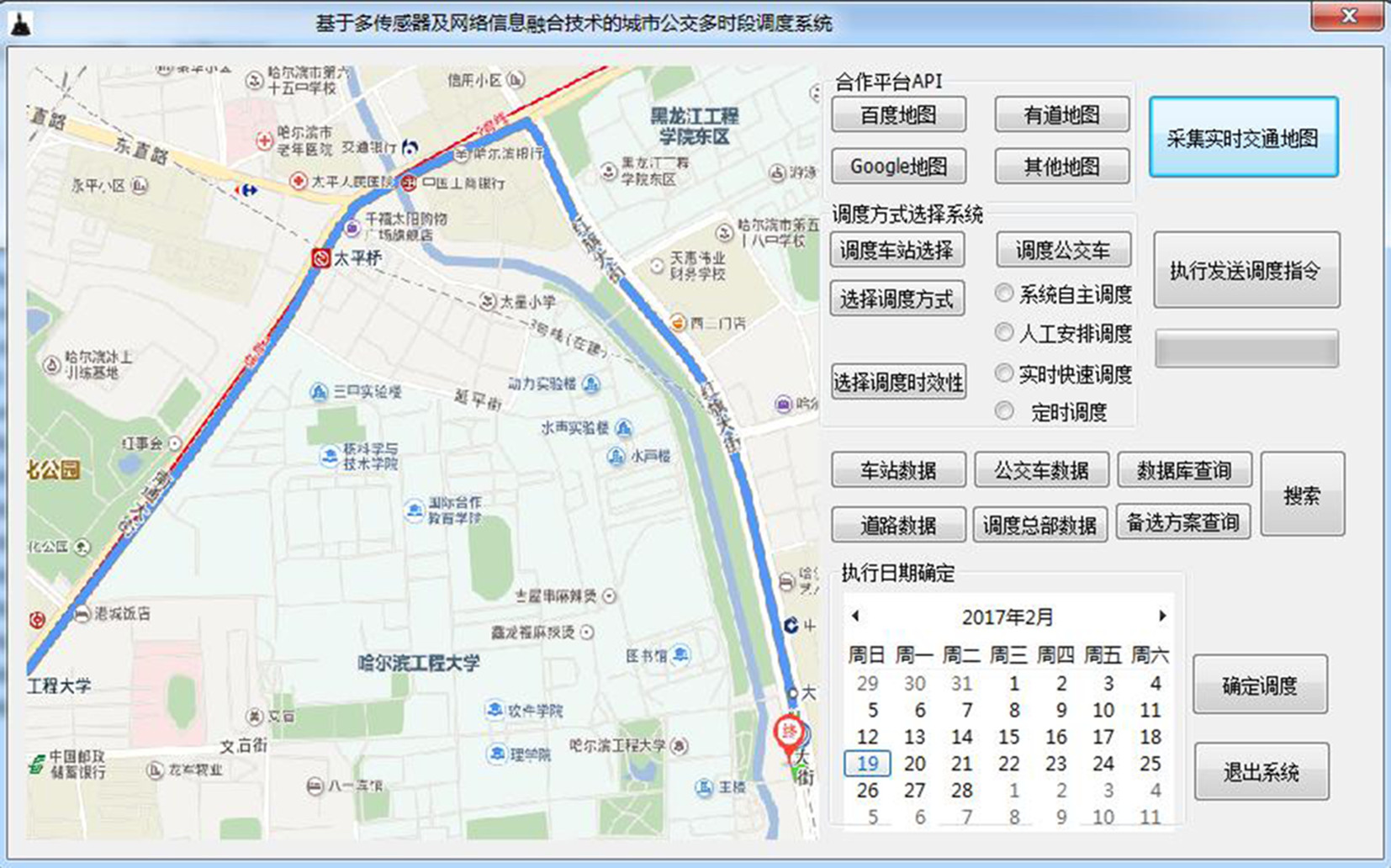

2.5 “互联网+公交”大数据挖掘公交信息随着互联网的兴起及智能移动设备大规模普及,移动互联网用户迅速增多,各种新兴的交通出行软件如嘀嘀打车、智能巴士等也与日俱增。城市公交行业与互联网接轨密切,“滴滴巴士”依托“滴滴出行”的大数据技术平台,提升公交服务已经覆盖全国470多个城市,有2亿多注册用户,每天服务超1 000万人次,此类软件的推广,使得采集具备时效性的交通大数据得以实现。图 6为实时公交站点候车密度分布图,依据此API开发便捷、可靠的公交调度软件,如图 7所示。软件由VS2010开发,工控机配置为:CPU为IntelG2020(2.9 GHz)、内存为4 GB、硬盘为64 GB固态盘,系统为Windows XP)。

|

| 图 6 苍穹大数据智能出行平台 |

|

| 图 7 公交调度系统软件 |

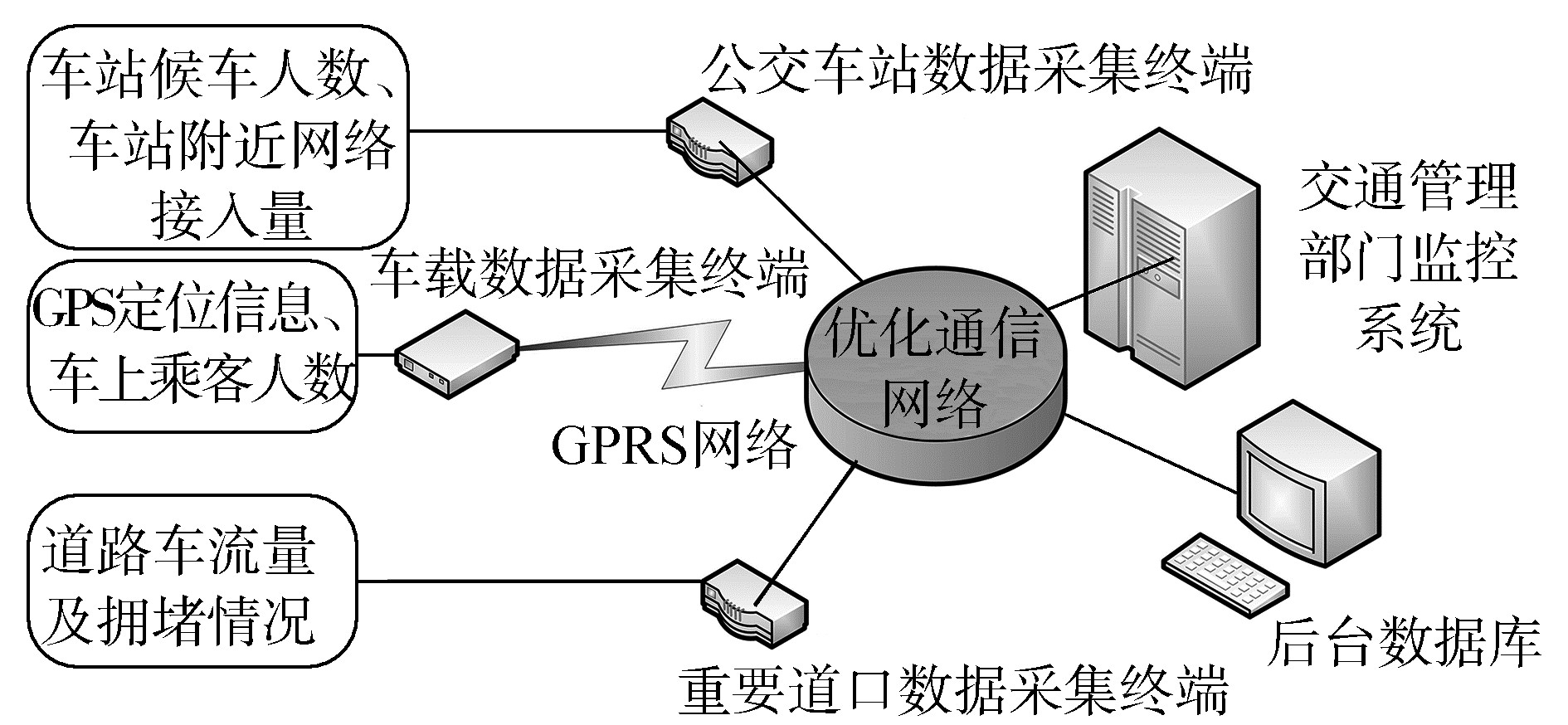

文中所使用的实时数据自动采集技术主要分为两大类:固定型采集技术和移动型采集技术。根据交通检测器工作的地点和数据采集方式进行划分, 将采集数据分类传输至后台,分类方案见表 1,交通信息通信网络原理如图 8所示。

|

| 图 8 公交调度系统软件 |

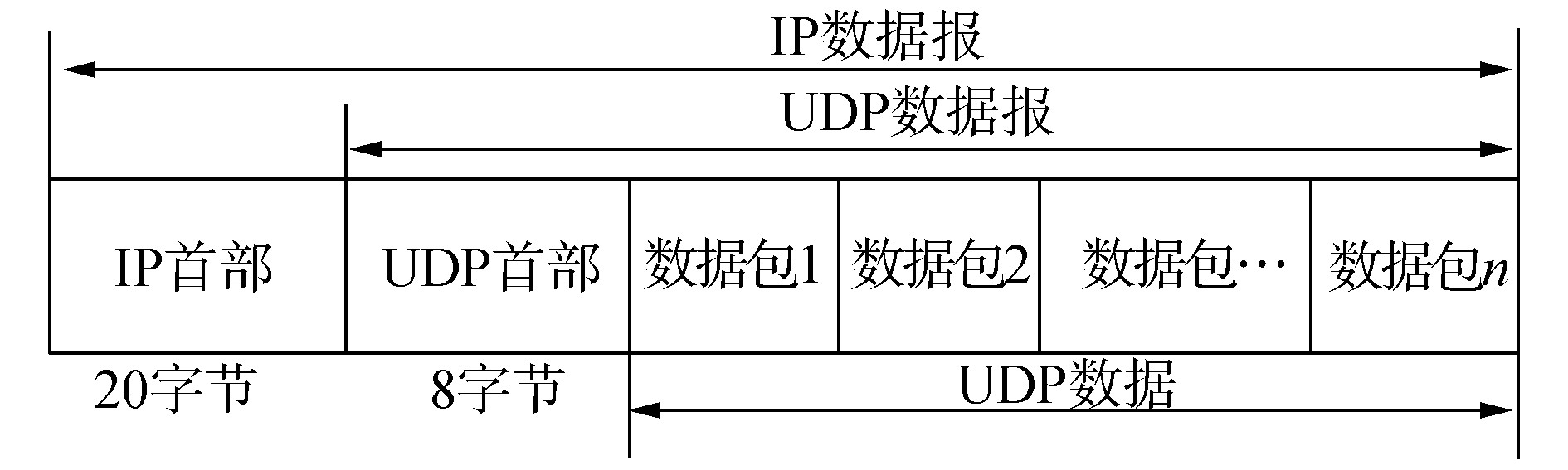

采用TCP协议簇下的UDP协议,根据数据的属性将数据打包为数据包1、数据包2、…、数据包n,每个数据包的长度为8个字节,格式为“实体名+属性1+数据1+属性2+数据2+…”,整个UDP数据长度不超过32个字节,加上UDP首部和IP首部之后通过网络发送给后台。数据报发送协议如图 9所示。

|

| 图 9 UDP数据报封装 |

在交通信息采集过程中, 由于现场检测器工作误差或传输设备故障等原因,道路交通流数据中必然包含若干类质量问题,若直接采用包含质量问题的数据进行实时的公交线路调度,必将给城市道路带来拥堵隐患。在较为成熟的ITS信息采集[8]和处理的过程中都有专门的道路交通流数据质量控制的模型和算法,来提高数据的精确程度。本方案所采用的数据质量控制框架与模型如图 10所示。

|

| 图 10 数据质量控制框架与模型图 |

城市公交系统优化主要为线路、站点、运营调度及公交乘客信息系统等优化,公交线路优化为核心。城市公交优化遵守的原则有:1) 以满足市民出行需求为主,线路走向尽量与城市客流走向保持一致,分布均匀,尽可能消除公交空白区;2) 考虑各功能层次公交线路间的层次性和衔接性,协调各层次公交线路间的客流集散能力;3) 尽可能减少既有线路调整幅度,尊重居民历年来形成的乘车出行习惯。对公交车进行发车时间实时调控,针对运力不足的线路,增加正班车、加班车与夜班车,也可开通全程车、区间车、快车、定班车和跨线车等,改变发车密度等对公交车发车合理调度。

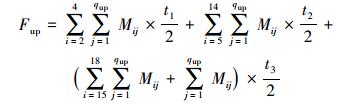

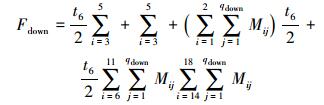

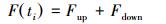

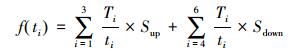

4.1 基于实时公交信息的多时段调度优化模型假设一天城市交通分为高、中和低峰期3个时间段,设上行方向,这3个时间段的时长度分别为T1、T2和T3,发车间隔分别用t1、t2和t3表示;下行方向这3个时间段的时长度分别为T4、T5和T6,发车间隔分别用t4、t5和t6表示。建立公交调度模型,设某一公交路线运营时间为5:00~23:00,途经20站,则总目标函数:

|

(3) |

约束条件:

|

(4) |

|

(5) |

式中:Sij(tj) 为在第i个单位时间内,以ti为发车时间间隔,抵达第j站前的候车乘客数;Nij为第i小时时间内在j车站下车的乘客人数;qm为公交车的最大载客量。假设Sup为公交线路上行方向上各站间距的总和,Sdown为公交线路下行方向上各站间距的总和,根据调度模型,其计算公式如下:

|

(6) |

|

(7) |

式中:Mij为第i小时时间内到达j车站的乘客总人数;qup为线路上行方向的车站数;qdown为线路下行方向的车数。假设F(ti) 为乘客总等待时间,则

|

(8) |

假设f(ti) 为乘客总等待时间,则计算公式为

|

(9) |

结合公交公司实际情况,考虑成本因素,对于公交车的最短的发车时间加以限制, 假设规定公交车的最佳发车间隔为ti=10 min,则公交车辆的总出行公里数及发车间隔约束如下:

|

(10) |

将式 (8)、(9) 代入式 (3) 中计算,可针对各个公交站点和路线计算出多时段最佳的发车间隔,结合实时数据,以最佳时间间隔为准则进行高效实时的调度,改善城市公交的运营质量。

4.2 公交发车计划的仿真实现运用Extendsim仿真软件模拟公交车运营过程,将公交车的动态行为发生不确定性现象由泊松分布近似,通过调度模型来仿真较为合理的公交发车策略,基于表 1数据,仿真结果如图 11所示。

|

| 图 11 时间调度仿真结果数据曲线图 |

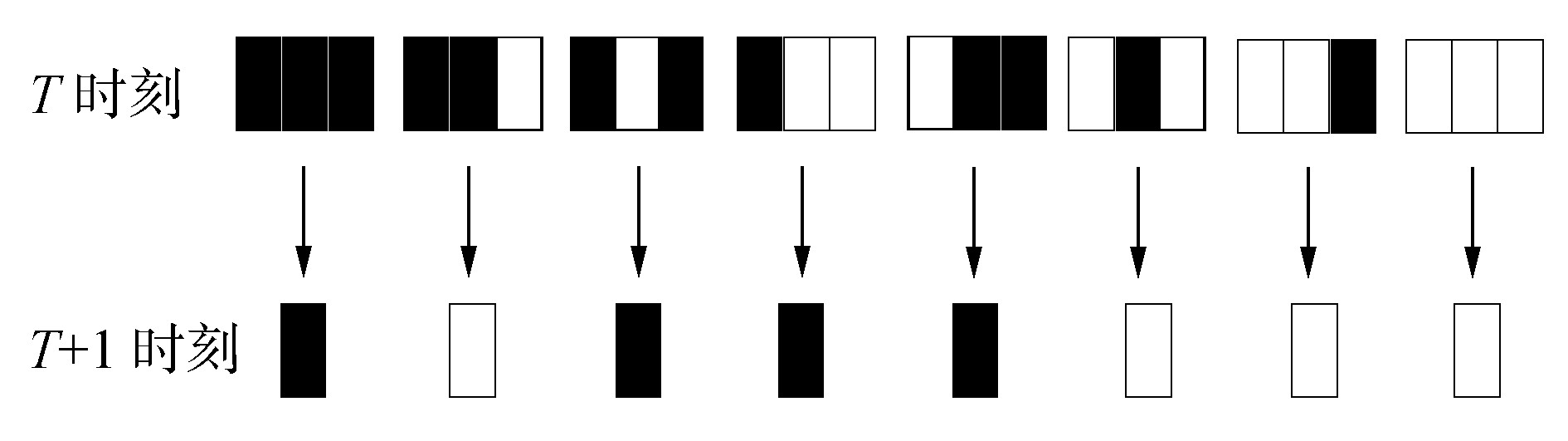

在元胞自动机中,某一时刻的1个元胞的状态仅与前一时刻该元胞的状态以及相邻元胞的状态有关。与交通流的特性有着极其相似之处,因此考虑用元胞自动机建立交通流的模拟仿真模型,如图 12所示。把道路看作元胞系列,元胞状态表示道路上某个位置状态,每个元胞只有两种状态:0代表此元胞上无公交车,1代表有一辆公交车占据该位置[15],且任何时刻,1个车辆元胞在可行驶区域只占1个位置。改进后的S. Wolfram的元胞自动机演变规则如图 12所示。

|

| 图 12 元胞自动机工作原理图 |

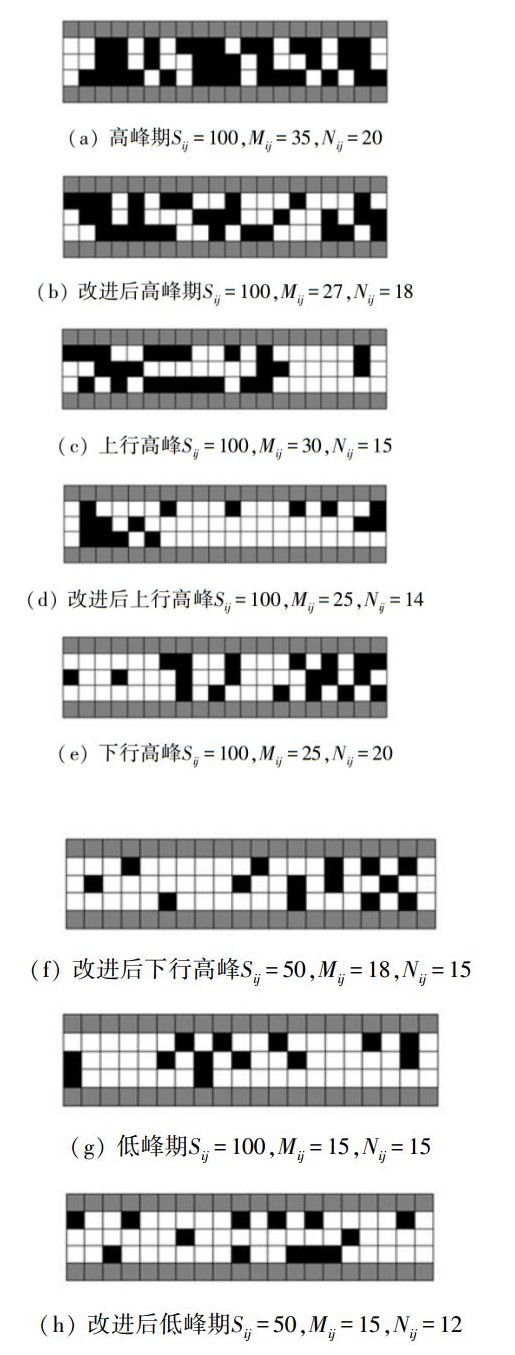

车流方向为自左向右 (文中默认车流方向均为自左向右)。考虑一个典型工作日上行及下行方向的上、下行高峰期时段、平峰期时段和低峰期时段4个时段进行仿真。如图 13所示,调度效果改进对比结果分4种状态来表征不同车流拥堵情况下的调度效果。

|

| 图 13 仿真实验特征时刻点交通情况对比 |

仿真结果表明,上行高峰时期,公交车载客量较大,上车人多,下车人少,假如发车间隔较小,则进入仿真模型的公交车辆较多;随着时间推移,高峰期和低峰期进入系统和离开系统的公交车数量处于平衡状态,而公交载客数量和上下车人数不同,高峰期发车间隔较大;下行高峰期情况与上行高峰期类似,但离开系统的公交车数量较多。从图 13中可以直观地看出发车间隔随公交载客压力的变化关系,压力越大,发车间隔越小。所以对于实时变化的交通,需要根据道路状况、乘客密度分布、交通拥堵系数的多时段变化,进行相应的调度,让车辆拥堵率最低、候车时间最短。

5 结束语文中设计了独特的实时交通信息采集系统,能结合多传感器及网络信息融合技术对于实时公交信息迅速挖掘,针对目前城市交通配置现状,设计了完整的采集、传输和调度模型及算法,并进行了调研及仿真,文中系统稳定可靠,可广泛应用于各大城市公交系统,节省人力资源,改善交通拥堵,实时交通信息监测交通状况,有利于处理交通突发事件,保障交通安全。但该模型对公交硬件配置要求较高,需要进一步研究更经济、实用的采集方法及设备。

| [1] | 于滨, 崔瑶, 蔡婉君, 等. 基于运行时间预测的枢纽内多线路协调调度研究[J]. 运筹与管理, 2015, 24(4): 246-253 DOI:10.12005/orms.2015.0146 |

| [2] | 冯树民, 申翔浩. 公交线路资源配置与高峰客流协调评价研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(4): 129-133 |

| [3] | 别一鸣, 程绍武, 黄晓雷. 基于综合评价指标的公交线路时间控制点优选方法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16(2): 170-175 |

| [4] | AN Shi, ZHANG Xinming. Real-time hybrid in-station bus dispatching strategy based on mixed integer programming[J]. Information, 2016, 7(3): 43 DOI:10.3390/info7030043 |

| [5] | LI Jian. The bus dispatching optimal control system based on real-time data acquisition[J]. Applied mechanics and materials, 2012, 195-196: 1008-1016 DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.195-196 |

| [6] | 王莹莹. 基于实时客流数据的公交车辆调度优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2015. |

| [7] | WANG Xianghua, CHEN Tefang. Modeling and implementation of intelligent bus dispatch system based on MAS[J]. Computer engineering & science, 2014, 36(5): 986-990 |

| [8] | ZHU Xuewu, MENG Xianfen, ZHANG Mengmeng. Optimizing departure interval for bus dispatching system based on comprehensive objective model[C]//Proceedings of the 14th Cota International Conference of Transportation Professionals. Changsha, 2014: 1259-1268. |

| [9] | BERREBI S J, WATKINS K E, LAVAL J A. A real-time bus dispatching policy to minimize passenger wait on a high frequency route[J]. Transportation research part B: methodological, 2015, 81: 377-389 DOI:10.1016/j.trb.2015.05.012 |

| [10] | 魏明, 陈学武, 孙博. 多模式区域公交协调调度模型和算法[J]. 公路交通科技, 2015, 32(4): 136-142 |

| [11] | 张宇洋. 基于计算机视觉检测技术的候梯人数检测系统[D]. 上海: 上海交通大学, 2013. |

| [12] | 胡继华, 邓俊, 黄泽. 结合出行链的公交IC卡乘客下车站点判断概率模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(2): 62-67 |

| [13] | YAHIAOUI T, KHOUDOUR L, MEURIE C. Real-time passenger counting in buses using dense stereovision[J]. Journal of electronic imaging, 2010, 19(3): 031202 DOI:10.1117/1.3455989 |

| [14] | 周世咏. 3D GIS在重点车辆监控平台中的应用[J]. 物流技术与应用, 2013, 18(2): 101-104 |

| [15] | XIANG Zhengtao, BAO Juan, LIYujin, et al. Traffic flow simulation based on cellular automaton model considering driving mode[C]//Proceedings of the Fifth International Conference on Computational and Information Sciences. Shiyan, 2013: 1142-1145. |