2. 重庆市万州食品药品检验所, 重庆 404000;

3. 中国科学院天津工业生物技术研究所, 天津 300308

2. Wanzhao District Food and Drug Control Institute, Chongqing 404000, China;

3. Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences, Tianjin 300308, China

苦竹Pleioblastus amarus Keng f.在我国资源非常丰富,分布广泛,主要集中在长江流域以南[1],其药用历史悠久[2],多个部位均可入药,其主要用药部位为叶、笋、根,均有本草记载。其中苦竹叶更是传统的中药、苗药,常用于治疗口疮、目毒、烦热等[3]。

现代研究表明,药用植物的功效与其所含元素的种类、含量具一定联系[4-7],如补血药的作用与其铁含量较高有关,补充硒元素可以起到降血糖、抗癌的作用。与此同时,元素含量的变化可能会直接影响药材有效成分的积累,以至于影响药材的活性[8-9],如甘草药材中甘草酸含量与镁元素含量有显著正相关,与钾、铁元素含量呈显著负相关[10];青蒿有效成分青蒿素的含量与Cu、Fe等元素含量以及铜锌含量比值具有相关性[11]。此外,重金属元素Cd、Hg、Pb等是药材安全性评价的必要指标,2015年版《中华人民共和国药典》对金银花、水蛭、枸杞、人参、甘草等中药材的重金属和有害元素均进行了限定。因此,研究药用植物中元素的规律,对药用物质基础研究、资源利用以及质量控制方面意义重大。

本文在前期研究基础上,对苦竹5个部位的元素含量进行测定,并对其分布规律进行分析,以期为苦竹药用物质基础研究、药用资源的综合利用以及质量评价提供依据。

1 仪器与试药 1.1 仪器ICAP-Q电感耦合等离子质谱仪(赛默飞世尔科技公司);Optima 8000型电感耦合等离子体发射光谱仪(Perkin Elmer公司);SDL A-B-1101型纯水机(圣德利有限公司);QUINTIX224-1CN电子分析天平(赛多利斯公司);MARS6微波消解仪(美国CEM公司)。

1.2 试剂Cr、Mn、Cu、As、Se、Cd、Hg、Pb、Ca、Mg、P、Zn、K标准溶液(均购于国家有色金属及电子材料分析测试中心,批号分别为GSB04-1723-2004、GSB04-1735-2004、GSB04-1725-2004、GSB04-1714-2004、GSB04-1751-2004、GSB04-1721-2004、GSB04-1729-2004、GSB04-1742-2004、GSB04-1720-2004、GSB04-1735-2004、GSB04-1741-2004、GSB04-1761-2004、GSB04-1733-2004,浓度为1 000 μg·mL-1);硝酸(国药集团有限公司,批号为10014508),氢氟酸(德国默克股份有限公司,批号为B1225038538),均为优级纯;水为超纯水。

1.3 样品苦竹采自四川省峨眉山市麻子坝,经成都中医药大学卢先明教授鉴定为禾本科苦竹Pleioblastus amarus Keng f.。采集后清洗、阴干,分离不同部位,打粉,过4号筛,于干燥器中保存备用。

2 方法 2.1 样品处理分别称取苦竹笋(S1)、壳(S2)、叶(S3)、枝(S4)、根(S5)5个部位的粉末0.3 g,精密称定,置于聚四氟乙烯消解罐中,加入硝酸6 mL,放置过夜,加入氢氟酸2 mL,拧紧消解罐,放入微波消解仪中,按一定的程序(程序1:15 min内由室温升温至120 ℃,保持5 min,功率1 600 W;程序2:5 min内由室温升温至160 ℃,保持5 min,功率1 600 W;程序3:8 min内由室温升温至190 ℃,保持25 min,功率1 600 W)进行消解。消解进行完毕后,待消解罐气压降低,温度冷却至室温,打开内盖,摇匀后倒出消解液,转移至50 mL量瓶中,用水定容,过滤即得供试品溶液,待测。

2.2 仪器工作参数 2.2.1 ICP-MS法功率1.55 kW,模拟电压-1.775 kV,进样泵转速40 r·min-1,冷却气体积流量14 L·min-1,雾化气体积流量1.07 mL·min-1,采样深度5 mm,连续采样次数3次,跳峰采集模式。

2.2.2 ICP-OES法功率1.3 kW,蠕动泵流量150 mL·min-1,等离子体气体流量15 L·min-1,辅助气流量0.2 L·min-1,雾化气体积流量0.55 L·min-1,观测距离15 mm。

2.3 标准曲线的绘制 2.3.1 ICP-OES法取Zn标准溶液2.5 mL配制成质量浓度为50 μg·mL-1的标准储备液。以K、Ca、Mg、P标准溶液作为标准储备液。再分别取各标准储备液0.25、1、2.5、4、5 mL,用水定容至50 mL,将K、Ca、Mg、P用水稀释成质量浓度为5、20、50、80、100 μg·mL-1的系列标准溶液,将Zn稀释制成质量浓度为0.25、1.0、2.5、4.0、5.0 μg·mL-1的系列标准工作溶液。

2.3.2 ICP-MS法取Hg标准溶液配制成质量浓度为10 μg·mL-1的标准储备液。取Cr、As、Se、Cd、Pb标准溶液各0.1 mL,Mn、Cu标准溶液各1 mL和10 μg·mL-1的Hg标准储备液1 mL,用水定容至100 mL,配制成混合标准储备液。分别取混合标准储备液0.05、0.25、0.5、1.5、2.5 mL,用水定容至50 mL,即得Cr、As、Se、Cd、Pb为1、5、10、30、50 ng·mL-1,Mn、Cu质量浓度为10、50、100、300、500 ng·mL-1,Hg为0.1、0.5、1、3、5 ng·mL-1的系列混合标准工作溶液。以元素质量浓度为横坐标X,信号强度为纵坐标Y,绘制各元素的标准曲线,见表 1。

|

|

表 1 13种元素的回归方程 Tab.1 Regression equations of 13 elements |

苦竹5个部位的供试品溶液依次注入电感耦合等离子体质谱仪、发射光谱仪,按“2.2”项下ICP-MS和ICP-OES测定条件及标准曲线测定并计算13种元素的含量。

2.5 精密度试验取苦竹样品(S1~S5)各6份,按照“2.1”项下方法,制备相应供试品溶液,按照“2.2”项条件测定、计算各样品中各种元素的含量,RSD为1.0%~5.8%,符合试验要求。

2.6 重复性试验取苦竹样品(S1~S5)各6份,按照“2.1”项下方法,制备相应供试品溶液,按照“2.2”项条件测定、计算各样品中各种元素的含量,各部位中Cu、Mn、Cu、As、Se、Cd、Hg、Pb、Zn、Ca、Mg、P、K平均含量分别为S1:0.103 8、35.651 4、13.401 5、0.034 9、0.171 1、0.112 8、0.003 5、0.202 0、71.562 3 mg·kg-1,0.709 7、1.829 3、5.946 3、40.556 7 g·kg-1;S2:1.961 2、55.283 7、13.261 5、0.238 4、0.229 9、0.099 1、0.008 3、0.852 1、54.726 2 mg·kg-1,0.870 2、1.105 9、2.495 5、19.804 0 g·kg-1;S3:3.707 7、100.206 6、6.389 8、0.110 0、0.143 4、0.148 1、0.018 9、1.352 8、20.821 3 mg·kg-1,3.588 5、2.041 4、1.968 4、9.387 0 g·kg-1;S4:0.703 9、36.734 5、18.118 8、0.132 1、0.080 7、0.312 2、0.015 7、1.528 7、42.400 5 mg·kg-1,0.823 3、0.872 7、0.865 8、2.502 0 g·kg-1;S5:0.043 5、56.974 4、13.214 7、0.025 7、0.324 4、0.162 9、0.010 8、0.203 4、84.718 7 mg·kg-1,1.090 3、1.682 5、7.882 4、36.376 1 g·kg-1。RSD为0.69%~5.7%,符合试验要求。

2.7 加样回收率取苦竹S1样品约0.3 g 6份,加入“2.3.1”项下各元素标准储备液2.5 mL和“2.3.2”项下混合标准储备液0.5 mL,按“2.1”项下方法处理样品,制备供试品溶液,按照“2.2”项条件测定各样品中各元素的含量,计算各元素加样回收率分别为90.5%、113.4%、96.6%、114.4%、90.9%、108.2%、98.6%、114.7%、102.6%、105.0%、112.6%、102.0%、103.4%,RSD分别为5.2%、4.7%、3.1%、2.9%、5.8%、6.0%、5.5%、1.3%、3.4%、1.2%、4.0%、3.0%、5.4%,符合试验要求。

2.8 数据分析以苦竹不同部位的13种元素含量组成数据矩阵,采用SPSS 20.0软件对数据进行单因素方差分析、聚类分析和主成分分析。

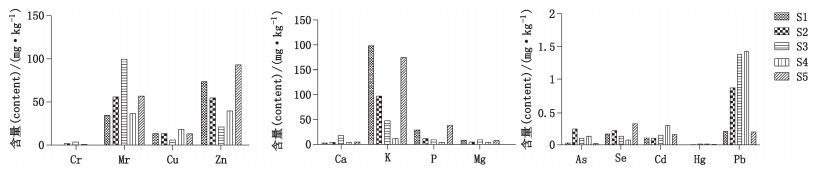

3 结果分析由含量测定结果可知K在S1中含量最高,As在S2中含量最高,Ca、Mn、Cr、Mg、Hg元素在S3中的含量最高,Cu、Cd、Pb重金属元素在S4中含量最高,Zn、Se、P元素在S5中含量最高。见表 2、图 1。

|

|

表 2 苦竹不同部位13种元素含量(mg·kg-1) Tab.2 Contents of 13 elements in different parts of Pleioblastus amarus |

|

图 1 不同部位元素含量 Fig.1 The element content in different parts |

对苦竹不同部位13种元素含量进行单因素方差分析,结果显示苦竹5个部位Cr、Cu、As、Se、Cd、Pb、Hg、Mn、Mg、Zn、P、Ca、K元素含量具有显著性差异(P < 0.05)。见表 3。

|

|

表 3 单因素方差分析结果 Tab.3 The results of single factors analysis of variance |

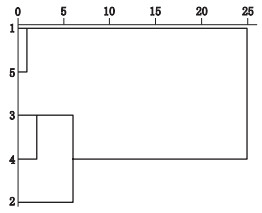

以苦竹不同部位为变量,13种元素含量为因变量,对其进行系统聚类分析,13种元素将苦竹的5个部位分为2类,笋、根为第1类,壳、叶、枝为第2类。见图 2。

|

图 2 苦竹不同部位元素聚类图 Fig.2 Hierarchical clustering of element of different parts in Pleioblastus amarus |

对苦竹不同部位13种元素含量进行主成分分析,提取方法为主成分法,旋转法采用具有Kaiser标准化的正交旋转法,结果见表 4,由表可知,总共提取了3个主成分,提取的3个主成分代表了总体信息的93.823%,损失了6.177%的信息,可以作为代表苦竹不同部位13种元素的信息的主成分。第一主成分的特征值为6.719,解释了51.682%的信息,其中Zn、P、K、Pb有较高的载荷值,说明Zn、P、K、Pb等元素对第一主成分有较高的贡献率;第二主成分的特征值为4.099,解释了31.534%的信息,Cu、Mg元素有较高的载荷值,表明Cu、Mg元素与第二主成分有较高的相关性;第三主成分的特征值为1.379,解释了10.607%的信息,其中As元素有较高的相关性。因此Zn、P、K、Pb、Cu、Mg、As是苦竹不同部位的特征性元素。主成分分析结果矩阵见表 5。

|

|

表 4 提取主成分的方差贡献率 Tab.4 Characteristic roots and contribution rate of principle components |

|

|

表 5 主成份分析结果矩阵 Tab.5 Principal component analysis results matrix |

无机元素与植物生长过程中的多种代谢活动、光合作用、蛋白质合成、生长素代谢[12-14]等密切相关,植物的这些生理需要和特点决定其在不同生长部位对不同元素的积累存在差异,而这些差异又反过来在药效和安全性2个方面影响着其药用价值。在中药材中Fe、Se、Ca、Mg、Zn等元素具有重要的药理活性,因此对于植物的入药部位而言,能够富集这些有益元素是药材品质优异的体现。而对于铅、汞、镉等重金属元素和有害元素而言,富集则会导致其在药材中超出限量标准的要求,从而影响药材的安全性。

单因素方差分析结果表明同种元素在苦竹不同部位中的含量存在明显差异,这说明苦竹不同部位对元素具有选择性吸收的特点。苦竹叶富含Ca、Mn、Cr、Mg等元素,有研究表明Ca、Mn、Cr、Mg元素分别在抗炎和降血糖方面起到重要作用[15-18],这与苦竹叶被广泛的应用于炎症和高血糖等疾病相对应。苦竹枝对重金属有较强的富集性,可利用作为生产中常丢弃的枝,对药用部位重金属进行转移吸收,提高苦竹药用安全性。故Ca、Mn、Cr、Mg等元素的含量可能是评价苦竹药效的潜在指标。Cu、Cd、Pb、Hg等重金属元素含量可作为苦竹质量安全性检验项目,控制药材质量。

聚类分析结果显示苦竹5个部位中13种元素的含量次序总体表现一致,苦竹各部位对元素的吸收、代谢、储存方式有一定的相似度,所以从元素角度分析,与入药部位叶、笋、根近似,废弃物苦竹枝和笋壳可能具有药用的潜质,这有利于提高苦竹资源利用度。

本研究着眼于苦竹不同部位元素的分布情况,可为苦竹物质基础研究及质量评价提供依据,有利于苦竹资源的综合利用。然而苦竹的药用是否与其元素的含量及分布存在确定的联系,尚需进一步探讨。

| [1] |

任艳, 党艺航, 张志丹, 等. 苗药苦竹叶本草考证[J]. 中药材, 2016, 39(6): 1430. REN Y, DANG YH, ZHANG ZD, et al. Textual research of Pleioblastus amarus[J]. J Chin Med Mater, 2016, 39(6): 1430. |

| [2] |

陶弘景. 名医别录[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1986: 126. TAO HJ. Mingyi Bielu[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1986: 126. |

| [3] |

陶弘景, 尚志钧, 尚元胜. 本草经集注[M]. 上海: 群联出版社, 1955: 66. TAO HJ, SHANG ZJ, SHAGN YS. Collective Notes to the Canon of Materia Medica[M]. Shanghai: Qunlian Publishing House, 1955: 66. |

| [4] |

王健, 贾仁勇. 中药的现代功效与无机元素关系的研究[J]. 微量元素与健康研究, 1996, 13(4): 29. WANG J, JIA RY. Study on the relationship between modern efficacy and inorganic elements of traditional Chinese medicine[J]. Stud Trace Elem Health, 1996, 13(4): 29. |

| [5] |

谢开智.浅谈影响中药微量元素含量与药效因素关系[C]//中药中微量元素与人体健康学术交流研讨会论文集, 2009 XIE KZ. An overview of effect on the content of trace elements and its pharmacological factors of traditional Chinese medicine[C]//Symposium on the Exchange of Trace Elements and Human Health in Chinese Medicine, 2009 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=7254040 |

| [6] |

龚跃新, 张恨海. 中药的性味与微量元素的关系探讨[J]. 辽宁中医杂志, 1990(9): 50. HONG YX, ZHANG HH. Relationship between nature, flavour and trace elements of traditional Chinese medicine[J]. Liaoning J Tradit Chin Med, 1990(9): 50. |

| [7] |

陈惠坚. 微量元素与中药功效[J]. 中国医院药学杂志, 1991, 11(6): 268. CHEN H J. Trace elements and traditional Chinese medicine efficacy[J]. Chin J Hosp Pharm, 1991, 11(6): 268. |

| [8] |

高宏. 菊花中微量元素对其抗炎作用的影响[J]. 中医药管理杂志, 2006, 14(1): 24. GAO H. The effect of trace elements in Chrysanthemum on its antiinflammatory effect[J]. J Tradit Chin Med Manag, 2006, 14(1): 24. DOI:10.3969/j.issn.1007-9203.2006.01.012 |

| [9] |

刘威, 王金玲, 胡军华, 等. 白芍药材中微量元素与有效成分含量相关性分析及灰色关联度评价[J]. 中华中医药杂志, 2015, 30(5): 1400. LIU W, WANG JL, HU JH, et al. Study on the relationship between trace elements and active ingredients in Radix Paeoniae Alba and evaluation of grey indidence degree[J]. Chin J Tradit Chin Med Pharm, 2015, 30(5): 1400. |

| [10] |

刘长利, 尹艳, 张淑华, 等. 中药甘草中微量元素与有效成分相关性研究[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(17): 3335. LIU CL, YIN Y, ZHANG SH, et al. Study on correlation between trace elements and active ingredient in Glycyrrhizae Radix et Rhizoma[J]. China J Chin Mater Med, 2014, 39(17): 3335. |

| [11] |

周蓓, 武暄, 蒋勇, 等. 重庆产青蒿药材中微量元素与有效成分含量评价及其相关性分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2013, 35(10): 159. ZHOU B, WU X, JIANG Y, et al. Contents of nutrient elements and active ingredients in the medicinal material Artemisia annua[J]. J Southwest Univ, 2013, 35(10): 159. |

| [12] |

晁代印, 冷冰. 植物养分高效与重金属污染[J]. 植物生理学报, 2017(8): 1337. CHAO DY, LENG B. Nutrient use efficiency of plants and heavy metal pollution[J]. J Plant Physiol, 2017(8): 1337. |

| [13] |

攸学松.铁对番茄幼苗生长的影响及其柠檬酸转运基因SlFRD3的克隆与分析[D].沈阳: 沈阳农业大学, 2017 YOU XS. Effects of Iron on Tomato Seedling Growth and Cloning and Analysis of Citrate Transporter Gene SlFRD3[D]. Shenyang: Shenyang Agriculture University, 2017 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10157-1017122922.htm |

| [14] |

赵占周. 锌与葡萄生长[J]. 西北园艺(果树), 2018(1): 39. ZHAO ZZ. Zinc and grape growth[J]. Northwest Horticult, 2018(1): 39. |

| [15] |

罗素琴, 刘乐乐, 周炎勋, 等. 蒙药三子汤散剂中微量元素的含量与其抗炎作用的探讨[J]. 广东微量元素科学, 2001, 8(3): 39. LUO SQ, LIU LL, ZHOU YX, et al. Study on the contents of trace elements in Mongolian medicine Sanzi decoction and its antiinflammatory effect[J]. Guangdong Trace Elem Sci, 2001, 8(3): 39. DOI:10.3969/j.issn.1006-446X.2001.03.010 |

| [16] |

Rajendra PA, Nageswara R AS. Trace elemental analysis of some anti-diabetic medicinal plants using particle induced X-ray emission[PIXE][J]. Mater Today:Proceedings, 2016, 3(10): 3930. DOI:10.1016/j.matpr.2016.11.051 |

| [17] |

蔡旭玲, 张冠群. 两种降血糖药的元素含量测定及其临床意义[J]. 广东微量元素科学, 2000, 7(4): 42. CAI XL, ZHANG GQ. Determination of two hypoglycemic drugs and their clinical significance[J]. Guangdong Trace Elem Sci, 2000, 7(4): 42. DOI:10.3969/j.issn.1006-446X.2000.04.009 |

| [18] |

BHANOT S, THOMPSON KH, MCNEILL JH. Essential trace elements of potential importance in nutritional management of diabetes mellitus[J]. Nutr Res, 1994, 14(4): 593. DOI:10.1016/S0271-5317(05)80223-4 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39