近年来,胶东地区已累计查明金资源量近5000t(Yu et al., 2018a),逐渐成为全球瞩目的金矿集中区。胶东这种大规模、短时限、高强度的成矿事件,引起国内外科学家的重视,并对其开展了广泛而深入的地质科研工作,主要涉及金矿成矿区域构造背景、岩浆演化机制、成矿流体、成矿作用、成矿机制、成矿时代等方面(Groves et al., 1998; Kerrich et al., 2000; 蒋少涌等,2009;Goldfarb et al., 2013; Yang et al., 2016a, b; Yu et al., 2018a, b)。

2011年以来,在胶东的三山岛、焦家和招平等重要金矿带深部找矿连续实现重大突破,新增资源量近3000t(Yu et al., 2018a)。三山岛、焦家和玲珑-大尹格庄金矿田均成为资源储量超千吨的世界级金矿田,招远-莱州矿集区已成为世界第三大金矿区(累计查明资源储量达4000t以上)(于学峰等, 2016, 2018;Yu et al., 2018a)。随着金矿勘查的深入,宋明春等(2010)提出了“第二矿化富集带”的观点,指出两个富集带之间被弱矿化带或无矿间隔分隔,第一矿化富集带一般位于地表至垂深-350~-500m,第二矿化富集带位于垂深-450~-900m以下,两矿化富集带的垂直距离为150~550m。令人振奋的是,近年来在焦家断裂带深部近2200m发现了以黄铁绢英岩化、钾化花岗岩为特征的矿化带(纱岭矿区2200m深钻控制),尽管其单个矿体规模不大,但矿化蚀变却较强且规模大,构造复杂、赋矿空间发育,矿体小而多。纵然实际情况可能会比理论模式复杂得多,但是无论如何,焦家金矿带深部的金矿资源找矿潜力巨大是毋庸置疑的。但问题随之而来:焦家断裂带的深部是否还存在更深的第三甚至第四富集带?它们的蚀变矿化特征与浅部富集带是否一致?主控矿断裂在垂向上的性质变化如何?这些问题使得在焦家断裂带进行超深部(-2000~-3000m)探矿及相应科研工作的重要性日益显现出来。为查清三山岛金矿带的深部含矿特征,山东黄金集团公司曾于2013年在三山岛西岭矿区施工完成了深度达到4006.17m的超深钻孔,在3600m左右见到了三山岛金矿化蚀变带,但没有发现金矿体。

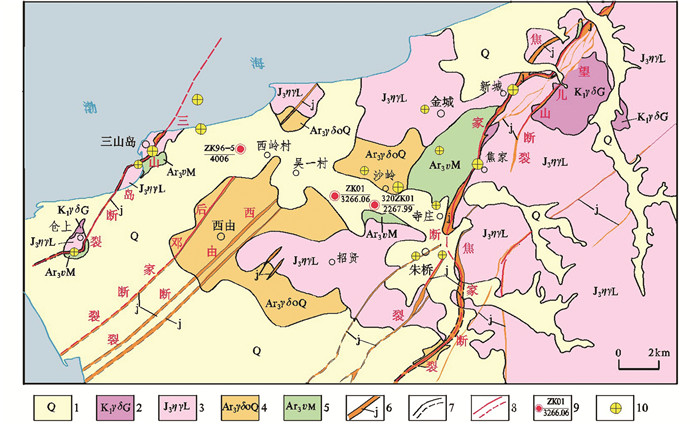

为进一步探索研究焦家金矿带深部地质特征及资源潜力,本团队在莱州市吴一村地区焦家断裂带深部实施了深度达3266.06m的ZK01科研钻探(图 1),成功控制了焦家断裂带深部的金矿体。该钻孔是目前焦家金矿带第一深钻,被业内誉为“中国岩金第一见矿深钻”,它揭示了焦家金矿带深部金的矿化特征,并发现了新的金矿层,取得了焦家金矿带深部第一手资料,实现了我国金矿深部勘查的重大突破,对于胶东金矿深部地质特征、成矿作用、成矿规律、资源潜力研究及推动国家深部资源勘查开发重大专项的实施具有重要意义。

|

图 1 焦家金矿带区域地质简图 1-第四系;2-白垩纪郭家岭序列花岗闪长岩;3-侏罗纪玲珑序列黑云二长花岗岩;4-新太古代栖霞序列英云闪长质片麻岩;5-新太古代马连庄序列变辉长岩;6-蚀变带;7-实测及推测地质界线;8-实测及推测断裂;9-深钻位置及编号;10-金矿床 Fig. 1 The regional geological map of Jiaojia gold metallogenic belt 1-Quaternary; 2-Cretaceous granodiorite of Guojialing sequence; 3-Jurassic biotite monzonitic granite of Linglong sequence; 4-Neoarchean tonalitic gneiss of Qixia sequence; 5-Neoarchean metagabbro of Malianzhuang sequence; 6-alteration zone; 7-measured and predicted geological boundaries; 8-measured and presumed fault; 9-deep drill position and number; 10-gold deposits |

本文对该深钻所揭示的焦家金矿带3000m深部矿化地质特征和地质意义予以介绍和讨论。

1 地质概况胶东半岛位于华北克拉通东南缘和太平洋板块西缘,西侧为郯庐断裂带,东南侧为大别-苏鲁超高压变质带,是一个主要由前寒武纪基底岩石组成、中生代构造-岩浆作用发育的区域(图 1)。区内地层以胶东岩群为主,呈包体状残留于新太古代栖霞序列TTG中,是区内最古老的地层,大致呈东西向展布,主要岩石类型为斜长角闪岩、斜长片麻岩、黑云变粒岩等,为一套角闪岩相和角闪麻粒岩相区域变质岩。区内岩浆侵入活动强烈而频繁,中生代的侵入岩主要由160~150Ma的中生代玲珑序列原地重熔型钙碱性的黑云二长花岗岩(范宏瑞等,2005; 邓军等,2006; Deng et al., 2014, 2015)和132~126Ma的中生代郭家岭序列壳幔混合高钾钙碱性的似斑状花岗闪长岩类组成(杨立强等,2014),同时也发育有煌斑岩、闪长玢岩、辉绿玢岩等基性脉岩。研究区内控矿构造主要为三山岛断裂与焦家断裂,地表和浅部均沿玲珑序列花岗岩和太古宙基底接触带呈NNE-NE向发育。目前普遍认为区内金矿床的形成与中生代构造-岩浆热液活动或碰撞造山作用有密切的联系(翟明国等,2004;毛景文等,2005;Yang et al., 2014,2015a)。在中生代洋壳俯冲或者陆-陆碰撞造山过程的挤压向伸展转变,岩石圈大规模减薄的背景下(陈衍景等,2004;蒋少涌等,2009),于晚中生代130~110Ma(陈衍景等,2004;Yu et al., 2018a)发生大规模成矿作用。

焦家断裂为胶西北金成矿最密集的构造带,自南向北大致分为三段,分别为寺庄段、马塘-新城段、新城-高家庄子段,长约60km左右,走向30°~50°之间,倾角为30°~50°,局部可达80°,最宽处可达1000m。以主裂面为界,构造岩基本对称分带。焦家金矿带浅部的金矿体主要赋存于主裂面下盘蚀变程度较高的蚀变岩中,主要赋存于区域规模大并呈缓倾斜的韧、脆性叠加断裂带中,矿体以浸染状或细脉浸染状矿化为特征。由于强烈的热液蚀变和后期的脆性变形叠加,许多断裂早期韧性变形的组构已被破坏,仅见有糜棱岩角砾。近年来在焦家断裂的中南段连续发现了寺庄深部、焦家深部、朱郭李家、南吕-欣木、纱岭、前陈等大型-超大型金矿床,仅近3年焦家金矿带就新增金资源储量约800t,目前已累计查明金资源储量近1400t。其中莱州纱岭金矿控制主矿体长度达1920m,最大斜深2180m,赋存标高-940~-2020m,查明金资源量为389t,平均品位3.41×10-6;低品位金资源量61t,平均品位1.44×10-6,矿体平均厚度6.8m(于学峰等,2016)。该成矿带浅部主矿体往往与深部矿体连为一体,表现为走向、倾向的尖灭再现,其金矿床产出环境和成矿动力学背景在全球金矿中独具特色,巨量金的来源和富集机制是引人瞩目的关键科学问题。

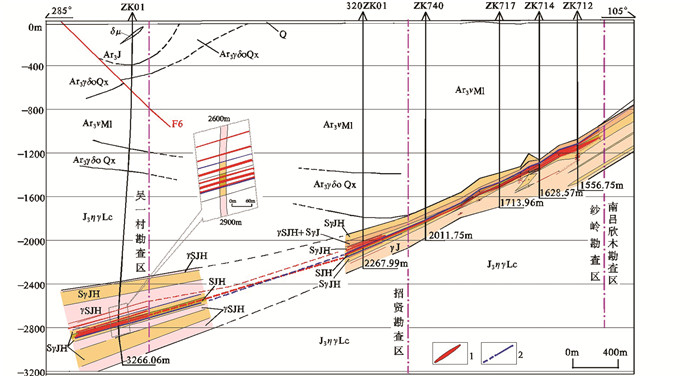

2 焦家金矿带深部地质特征ZK01深钻揭示焦家断裂带从浅部到深部倾角逐步变缓,从垂深2000m的25°左右逐步转变为2850m的20°左右,是一上陡下缓的铲式断裂,断裂带厚度由浅部的500m左右增大至800多米。深部矿化蚀变情况较为复杂,由断裂带边部向中心部位,破碎蚀变程度由单向变强,变为强弱反复,分带由简单变复杂,由对称变为非对称(图 2)。从上到下主要的地质体为第四系、新太古代栖霞序列新庄单元英云闪长质片麻岩和马连庄序列栾家寨单元斜长角闪岩、燕山晚期玲珑序列崔召单元黑云二长花岗岩、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩、碎裂状二长花岗岩(主要矿体分布层位)、断层泥和构造角砾岩、黄铁绢英岩化碎裂状黑云二长花岗岩、二长花岗岩。

|

图 2 深钻揭示的焦家断裂蚀变带剖面图 Ar3J-胶东岩群斜长角闪岩、黑云二长变粒岩、黑云角闪变粒岩;Ar3γδoQx-栖霞序列新庄单元英云闪长质片麻岩;Ar3νMl-马连庄序列栾家寨单元变辉长岩(斜长角闪岩);J3ηγLc-玲珑序列崔召单元黑云二长花岗岩;γJ-绢英岩化花岗岩;γJH-黄铁绢英岩化花岗岩;γSJH-黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩;SγJ-绢英岩化花岗质碎裂岩;SγJH-黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩;SJH-黄铁绢英岩化碎裂岩.1-金矿体;2-主断裂面(断层泥) Fig. 2 The section of Jiaojia altered fault belt revealed by deep drilling Ar3J-Jiaodong Group amphibolite, biotite monzogranulite, biotite amphibole granulitite; Ar3γδoQx-Qixia series Xinzhuang unit tonalitic gneiss; Ar3νMl-Malianzhuang series metagabbro (amphibolite); J3ηγLc-Linglong series Cuizhao unit biotite monzonitic granite; γJ-sericite granite; γJH-beresitization granite; γSJH-beresitization broken granite; SγJ-sericite granitic cataclasite; SγJH-beresitization granitic cataclasite; SJH-beresitization cataclasite. 1-gold ore body; 2-fault gouge |

断裂带深部构造岩由韧性变形为主的糜棱岩和以脆性变形为主的碎裂岩组成,韧性变形在断裂早期形成,常被矿化蚀变掩盖,其成因和发生时间与前寒武纪基底岩石中的韧性变形作用有很大差异。脆性变形特征表现为花岗岩的多次碎裂岩化作用,形成碎裂状花岗岩或花岗质碎裂岩,这与焦家断裂带浅部的构造特征相吻合,研究表明浅部断裂多期活动特征比较明显,一般认为成矿前断裂经受了左行压扭性活动,形成糜棱岩;成矿期断裂活动属右行张扭或右行张剪性质(苗来成等,1997;李厚民等,2002;李俊建等,2005),为成矿流体运移、沉淀提供了有利空间;成矿后断裂以压性为主兼扭性(宋明春等, 2010, 2014;Yu et al., 2018b)。

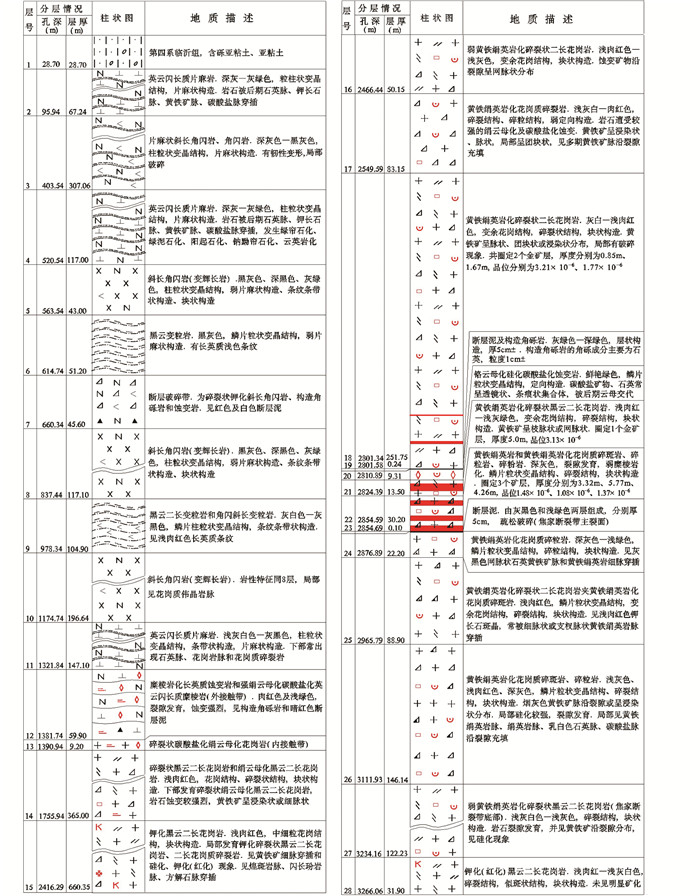

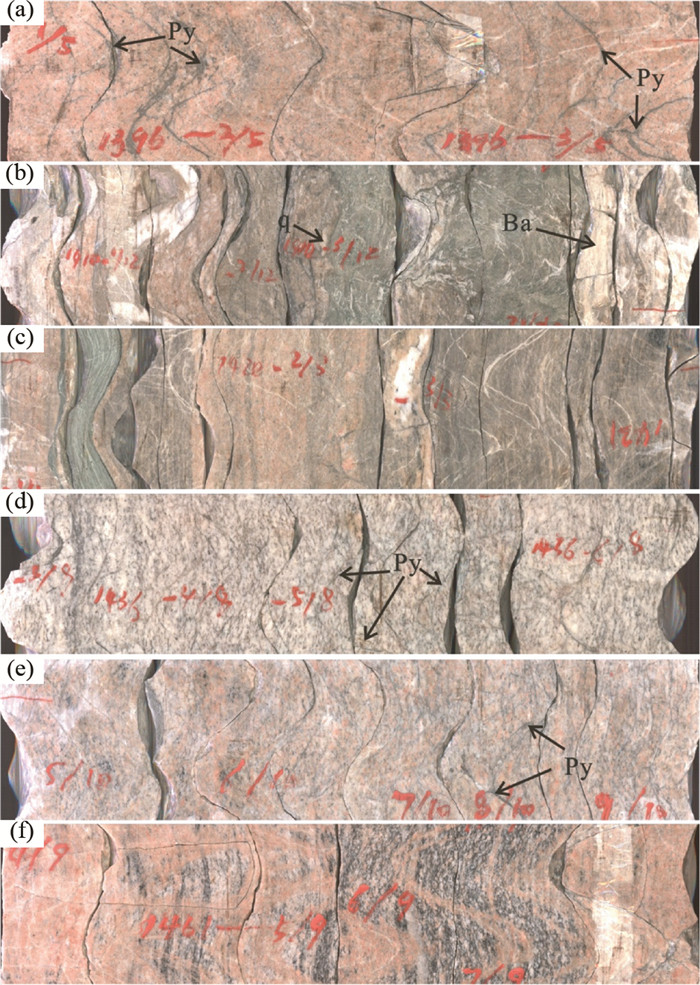

ZK01深钻从上到下揭露的主要岩层特征列于图 3,部分典型岩心扫描照片列于图 4。重点层描述如下:

|

图 3 深钻(ZK01)钻孔柱状图 Fig. 3 Drill hole column of ZK01 |

|

图 4 ZK01钻孔岩心扫描照片 (a)黄铁绢英岩化碎裂状二长花岗岩,黄铁矿细脉(宽2~10mm)发育,金赋存于黄铁矿细脉中,为Ⅰ-2矿体所在部位(孔深2778.59m);(b)铬绢云母化硅化碳酸盐化蚀变岩,鲜艳绿色,鳞片粒状变晶结构,见其被石英细脉、重晶石脉穿插(孔深2802.77m);(c)黄铁绢英岩化碎粒岩和黄铁绢英岩化花岗质碎斑岩(孔深2826.36m);(d)黄铁绢英岩化花岗质碎粒岩, 不规则黄铁矿细脉发育(孔深2863.52m);(e)黄铁绢英岩化碎裂状黑云二长花岗岩,不规则黄铁矿细脉发育(孔深2911.40m);(f)黄铁矿化碎裂状黑云二长花岗岩,“红化”沿花岗岩裂隙发育,为后期产物(孔深2928.83m).照片为岩心扫描仪成像,岩心表面展开图,照片高度为岩心周长(188.40mm). Py-黄铁绢英岩脉;q-石英脉;Ba-重晶石脉 Fig. 4 The core scanning photographs of ZK01 (a) beresitization broken monzonitic granite, with pyrite veinlets(wide 2~10mm)well developed, and gold stored in pyrite veinlet (located in No.Ⅰ-2 ore body at the drill depth of 2778.59m); (b) fuchsite silication carbonization alterated rocks, bright green, lepido granoblastic texture, interspersed by quartz veinlets and barite veinlets (2802.77m); (c) beresitization fine-granulated catactasite and beresitization porphyroclasitic rocks(2826.36m); (d) beresitization fine-granulated catactasite, irregular pyrite veinlets develop at 2863.52m; (e) beresitization broken biotite monzonitic granite, irregular pyrite veinlets develop (2911.40m); (f) pyritization broken biotite granite, 'reddening' develops along the granite fissures and is a late stage product (2928.83m). The images are from core scanner, the expanded images of core surface, the height of the image is the circumference of the core (188.40mm). Py-beresite veinlet; q-quartz veinlet; Ba-barite veinlet |

(1) 28.70~1321.84m为栖霞序列新庄单元英云闪长质片麻岩和马连庄序列栾家寨单元斜长角闪岩(变辉长岩)。新庄单元英云闪长质片麻岩呈深灰-灰绿色,柱粒状变晶结构,片麻状构造,其中常见胶东岩群斜长角闪岩、角闪岩包体。栾家寨单元斜长角闪岩(变辉长岩)中常见胶东岩群黑云变粒岩,黑云二长变粒岩和角闪斜长变粒岩包体,偶见英云闪长质片麻岩侵入,岩石呈黑灰色-深黑色-灰绿色,柱粒状变晶结构,弱片麻状构造、条纹条带状构造、块状构造,局部见石榴石斑晶和少量绿帘石、碳酸盐矿物、黄铁矿。

(2) 2416.29~2466.44m处见一小型断裂带,可能是焦家断裂带上部分支,主要为弱黄铁绢英岩化碎裂状二长花岗岩,呈浅肉红色-浅灰色,变余花岗结构,碎裂结构,蚀变矿物有绢云母、碳酸盐矿物、黄铁矿。黄铁矿呈浸染状或沿裂隙呈细脉状、网脉状、团块状,部分黄铁矿细脉被后期的石英碳酸盐脉切穿,个别样品在脉状黄铁矿的裂隙中见到银金矿。

(3) 2549.59~2801.34m处为黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩和碎裂状二长花岗岩。岩石呈浅灰白-浅肉红色,发生破碎呈碎裂结构,变余花岗结构,块状构造。蚀变矿物有黄铁矿、绢云母、石英、碳酸盐矿物、黄铜矿、方铅矿、磁黄铁矿及金矿物。黄铁矿呈脉状、团块状、斑点状或浸染状分布,呈他形-半自形粒状,粒度一般0.05~0.5mm,局部有破碎现象。方铅矿呈他形微粒状包含于黄铁矿中,黄铜矿分布于石英粒间。本层发育2个金矿体,矿石类型为碎裂状二长花岗岩型,厚度分别为0.85m、1.67m,平均品位分别为3.21×10-6、1.77×10-6。

(4) 2801.34~2801.58m处发现第一层断层泥,为岩石呈灰绿色-深绿色,层状构造,厚5cm左右。构造角砾成分主要为石英,粒度1cm左右。

(5) 2801.58~2810.89m处为铬云母化硅化碳酸盐化蚀变岩。岩石呈灰绿色,局部为翠绿色,颜色特征明显,鳞片粒状变晶结构,块状构造。主要由碳酸盐矿物、石英、绢云母、白云母组成。在焦家金矿带中浅部钻孔中也见此类岩石,但厚度较小,一般10~40cm,无金矿化现象。

(6) 2810.89~2824.39m处为黄铁绢英岩化碎裂状黑云二长花岗岩。岩石呈浅肉红色-浅灰绿色,变余花岗结构,碎裂结构,蚀变矿物有绢云母、黄铁矿及碳酸盐矿物,黄铁矿富集,多呈网脉状。发现1个金矿体,厚度5.00m,平均品位3.13×10-6,最高品位13.65×10-6。

(7) 2824.39~2854.59m处为黄铁绢英岩和黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩。岩石呈灰黑色,不规则裂隙发育,略显定向构造和糜棱岩化现象。鳞片粒状变晶结构,碎裂结构,块状构造,蚀变矿物主要为绢云母、石英、黄铁矿等。见长石、石英的重结晶亚颗粒化及长石双晶纹的错动、扭折现象。见浸染状细粒黄铁矿和不规则黄铁矿细脉及石英细脉、碳酸盐脉。显示早期韧性变形形成的糜棱结构常被后期脆性断裂及黄铁绢英岩化掩盖。此层是蚀变矿化最强部位,发现3个金矿体,矿石类型为黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型和黄铁绢英岩化碎裂岩型,厚度分别为3.32m、5.77m、4.26m,平均品位分别为1.48×10-6、1.08×10-6、1.37×10-6。

以上是传统意义上的焦家断裂破碎带上盘。

(8) 2854.59~2854.69m处见第二层断层泥,是主断裂面。黑色-浅绿色,深黑色断层泥和浅绿色断层泥分别厚5cm,片理结构,轴心角75°,与断裂带产状吻合。此层断层泥薄而稳定,几乎在焦家金矿带浅部所有的钻孔中都能看到其踪迹。

(9) 2876.89~3266.06m主要为黄铁绢英岩化碎裂状二长花岗岩夹黄铁绢英岩化花岗质碎斑岩、黄铁绢英岩化花岗质碎斑岩、弱黄铁绢英岩化碎裂状黑云二长花岗岩等,几乎不再有矿化。

3 焦家金矿带深部金矿体及矿石特征 3.1 样品采集及测试为了解矿石中主要有用组分的含量和主要矿物化学组成,对深钻岩心进行了系统采样。矿石组分含量基本分析样品采用1/4岩心切割法采集,单样长度一般为1.00m,按不同矿石类型和蚀变矿化强度分段采取;组合分析样用于确定矿石中除Au以外其他有益有害组分含量,利用基本分析副样按样品长度比例进行组合,有效保证了样品的代表性。电子探针样品和原位硫同位素样品在不同矿体的岩心中拣块采取。

样品的分析测试工作在国土资源部济南矿产资源监督检测中心完成。矿石金品位分析和组合分析采用火焰原子吸收分光光度计法,执行《金银矿石分析规程》(DZG 93-09),仪器型号:PE-400,标样:GBW 07807b~07809;GBW 07289~07300,测试条件:温度23℃,湿度40%。分析误差满足《地质矿产实验室测试质量管理规范》(DZ/T 0130.3—2006)中贵金属样品化学成分相对偏差允许限要求:

|

式中:YG-贵金属矿物重复分析某组分的相对偏差允许限(%); XG-贵金属矿物重复分析试样中某组分某次测定的质量分数(10-6); C-贵金属矿物重复分析相对偏差允许限系数(查表)。

电子探针分析采用日本电子公司产JXA8230型电子探针仪,标准样为加拿大Astimex系列金属和矿物标样,波谱分析,测试条件:加速电压20kV,电流2×10-8A,束斑直径1μm。实验室温度22℃、湿度30%。相对误差0.01%。原位微区硫化物硫同位素测试采用激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)完成。激光剥蚀系统为Resolution S155,MC-ICP-MS为Neptune Plus。

3.2 深部矿体特征ZK01深钻在2416.29~3234.16m控制焦家断裂带,在2700.89~2854.59m发现金矿体6个(表 1),赋存标高-2692.52~-2846.22m,总视厚度25.2m,真厚度20.87m,平均品位1.85×10-6,最高品位13.65×10-6,矿体呈似层状和透镜状,产状272°∠20°。其中Ⅰ-1、Ⅰ-3为工业矿体,工业矿体厚5.85m,平均品位3.14×10-6,矿石自然类型为黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩型。另外在焦家断裂带深部圈定了7层矿化体,总视厚度11.00m,矿化类型主要为黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型和黄铁绢英岩化碎裂岩型。

|

|

表 1 焦家金矿带深部矿体特征一览表 Table 1 A list of ore bodies in deep of the Jiaojia gold metallogenic belt |

为研究矿石中除Au以外的伴生有益有害组分含量,对深部矿石进行了组合分析,组合分析样品按钻孔中不同矿体不同矿石类型,按基本分析样品长度比例,利用基本分析副样进行组合,共采集7件组合分析样品。矿石基本分析和组合分析结果(表 2)表明:矿石中有益组分以金为主,伴生组分以银、硫为主,可以综合回收利用,其他组分含量低,与中浅部矿体矿石类似。

|

|

表 2 焦家金矿带深部矿石组合分析结果 Table 2 The combination analysis results of ore in deep of the Jiaojia gold metallogenic belt |

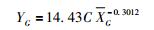

焦家金矿带深部矿石类型与中浅部相似,可分为三种,表现为不同的赋存岩石和结构构造特征。

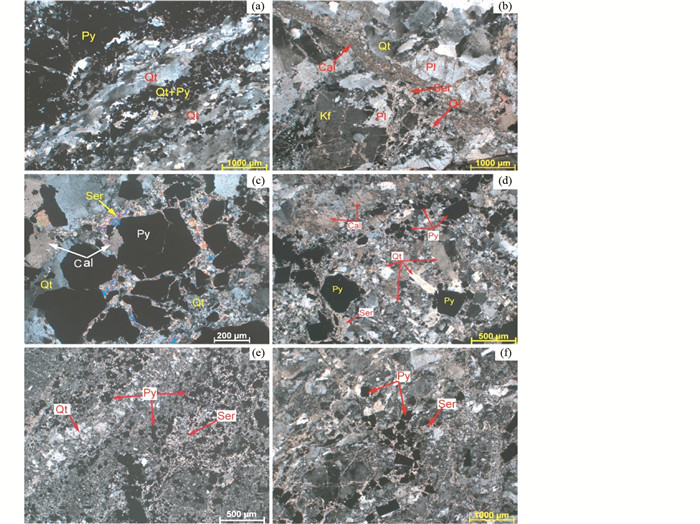

(1) 黄铁绢英岩化碎裂岩(碎斑岩、碎粒岩、碎粉岩)型(图 5a, b)。矿石呈灰绿色-灰黑色,其赋存岩石为黄铁绢英岩、黄铁绢英岩化碎斑岩、碎粒岩、碎粉岩等,主要产于破碎蚀变带中心,随着破碎程度升高,蚀变矿化增强,颜色变深。矿石结构以他形-半自形粒状结构为主(图 5e, f)。金属矿物以黄铁矿为主,少量黄铜矿、方铅矿、闪锌矿,脉石矿物主要为长石、石英、绢云母。黄铁矿呈细粒浸染状或与石英、绢云母一起呈细脉、网脉充填于岩石裂隙中,构成细脉浸染状构造,局部形成稠密浸染状构造。

|

图 5 焦家金矿带深部矿石特征 (a)黄铁绢英岩化碎裂岩型矿石;(b)黄铁绢英岩化碎裂岩型矿石;(c)黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型矿石;(d)黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩型矿石;(e)黄铁矿呈半自形粒状结构,其颗粒间分布有石英、黄铜矿、方铅矿及金矿物;(f)黄铁矿和黄铜矿分别呈半自形粒状及他形粒状结构,浸染状分布;(g)早期形成的黄铁矿遭受应力作用发生破碎形成碎斑结构,裂隙中常充填金矿物;(h)黄铜矿、方铅矿及金矿物沿黄铁矿裂隙及晶隙分布,形成填隙结构. (a-d)为岩心切面; (e-h)为反射光下显微照片. Py-黄铁矿;Ccp-黄铜矿;Gn-方铅矿;Au-金矿物;Qt-石英;Cal-方解石;Ser-绢云母 Fig. 5 The feature of ore in the deep of the Jiaojia gold metallogenic belt (a) beresitization cataclastic rock ore; (b) beresitization cataclastic rock ore; (c) beresitization granite cataclastic rock ore; (d) beresitization broken granite ore; (e) pyrite occurs as semi-idiomorphic granular structure, quartz, chalcopyrite, galena and gold are distributed among pyrite particles; (f) pyrite and chalcopyrite are semi-idiomorphic granules and allotriomorphic granules respectively, occur as dissemination; (g) the early pyrite was broken under stress and forms into porphyroclastic texture, gold minerals are filled in its fissures; (h) the chalcopyrite, galena and gold mineral are distributed along the fissures and crystal fissures of pyrite to form the interstitial texture. (a-d): core section; (e-h): photomicrographs of reflected light. Py-pyrite; Ccp-chalcopyrite; Gn-galena; Au-gold minerals; Qt-quartz; Cal-calcite; Ser-sericite |

(2) 黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型(图 5c)。矿石呈灰色、灰白色-淡肉红色,其赋存岩石为花岗质碎裂岩。黄铁绢英岩化蚀变不均匀,较弱,常残留花岗岩的外貌。黄铁矿石英细脉或黄铁绢英岩质细脉、枝杈脉充填于岩石裂隙中构成脉状构造。矿石品位变化较大。

(3) 黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩型。矿石呈淡肉红色-灰白色,其赋存岩石为碎裂状二长花岗岩,二长花岗岩特征清楚,早期的钾化现象明显,具变余花岗结构(图 5d)。矿石结构主要为压碎结构及填隙结构(图 5g, h)。金属矿物以黄铁矿为主,偶见黄铜矿,脉石矿物以长石、石英为主,少量绢云母、绿泥石等。黄铁矿石英脉或黄铁绢英岩脉较发育, 充填于花岗岩的裂隙中,构成细脉、枝杈脉、网脉状构造。矿石品位变化较大,黄铁矿脉发育的部位金品位高。

3.3.3 矿石矿物组成深部矿石中所见矿物可分为三类:(1)原岩残留矿物:主要是斜长石、钾长石、石英、黑云母;(2)蚀变非金属矿物:包括绢云母、微粒石英、钾长石、碳酸盐矿物、绿泥石、高岭石等;(3)金属矿物:黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、自然金、银金矿、局部见碲铋矿、辉碲铋矿及自然铋等。其中黄铁矿是主要载金矿物,其次为黄铜矿和方铅矿。

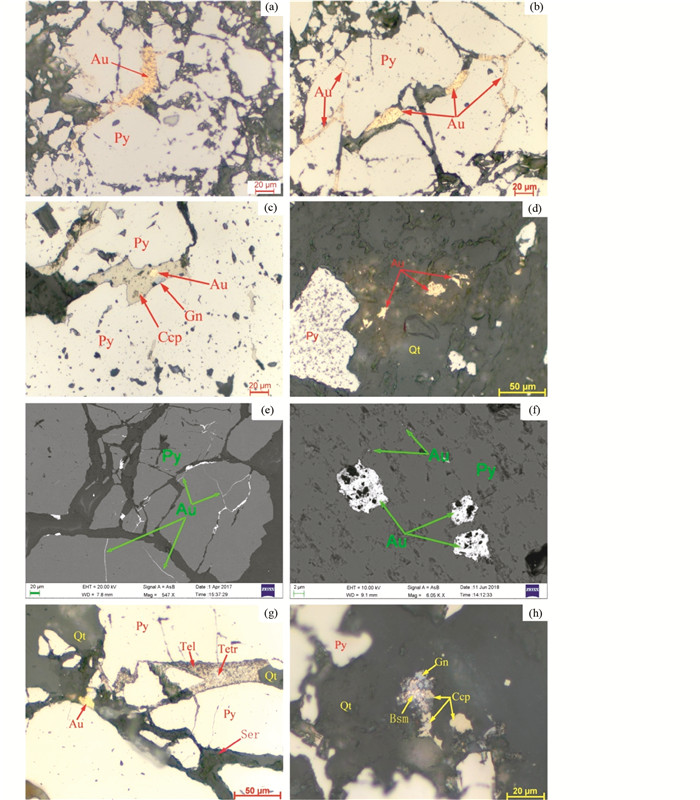

对20件含金样品的光片进行了显微镜和扫描电镜下的观察和测试,结果表明,自然金和银金矿局部聚集,金矿物形态以角粒状为主,片状、麦粒状、长角粒状、针状、线状次之,枝杈状、圆粒状、哑铃状少量;金矿物的赋存状态以晶隙金为主(64.46%),裂隙金次之(29.52%),包体金少量(6.02%),金矿物主要分布于黄铁矿裂隙及晶隙中,或与黄铜矿、方铅矿连生分布于黄铁矿晶隙及裂隙中,少量分布于石英粒间(图 6a-d)。金矿物粒度多数1~70μm,以微粒金(47.59%)和细粒金(43.67%)为主,另有少量中粒金(6.02%)和粗粒金(2.71%),扫描电镜下可见宽度小于1μm的线状金及粒度小于0.02μm的次显微金(图 6e, f)。

|

图 6 焦家金矿带深部金矿物分布特征显微照片 (a)银金矿呈片状及枝杈状分布于黄铁矿裂隙及晶隙中;(b)银金矿呈长角粒状、片状及线状分布于黄铁矿裂隙及晶隙中;(c)银金矿包含于黄铜矿中,黄铜矿与方铅矿一起分布于黄铁矿裂隙中;(d)银金矿呈角粒状分布石英粒间;(e)黄铁矿裂隙中宽度小于1μm的线状金;(f)黄铁矿中的角粒状晶隙金和次显微金;(g)碲铋矿和辉碲铋矿连晶与自然金、石英、绢云母分布于黄铁矿裂隙中;(h)自然铋与方铅矿、黄铜矿共生于石英中. (a-d)及(g、h)为反射光下显微照相;(e、f)为背散射电子像. Au-自然金或银金矿;Bsm-自然铋;Tel-碲铋矿;Tetr-辉碲铋矿 Fig. 6 Microscopic photographs of distribution characteristics of gold mineral in deep of the Jiaojia gold metallogenic belt (a)gold is distributed in fissure and interface of pyrite granular; (b)gold is distributed in the fissures of pyrite in the shape of long angle granular, flake and line; (c)gold is included in the chalcopyrite. The chalcopyrite and galena are distributed in the crack of pyrite; (d)gold is distributed in gaps of quartz; (e)SEM image of fine granular gold that is distributed in the fissures of pyrite in the shape of line; (f)SEM image of keratinous gold and submicroscopic gold in pyrite; (g) syntectic crystals of telluric bismuth and tetradymite are distributed in the fissure of pyrite with natural gold, quartz and sericite; (h) natural bismuth, galena and chalcopyrite are distributed in quartz. (a-d) and (g, h): photomicrographs under reflected light; (e, f): SEM backscatter electron images. Au-gold or electrum; Bsm-natural bismuth; Tel-telluric bismuth; Tetr-tetradymite |

碲铋矿与辉碲铋矿呈不混溶连晶,并与金、石英、绢云母共生,充填于早期的黄铁矿裂隙中(图 6g),有的包含于方铅矿、黄铁矿中,或与黄铜矿连生。自然铋较少见,多呈蠕虫状与方铅矿交生并与黄铜矿连生(图 6h),主要分布在黄铁绢英岩化碎裂岩中,形成于成矿晚期的多金属硫化物阶段,与金的成矿关系较密切。

对主要矿石类型中的金矿物进行了电子探针分析(表 3),焦家金矿带深部矿石中多数金矿物金含量>80%,少数≦80%,以自然金为主,其次为银金矿,并含少量或微量Fe、Bi、Zn、Cu、S、As、Sb、Te元素,金成色771~909,与浅部矿床相比,深部金矿物成色普遍较高。

|

|

表 3 焦家金矿带深部金矿物电子探针分析结果(wt%) Table 3 The EPMA analysis results of gold minerals of ore (wt%) in deep of the Jiaojia gold metallogenic belt |

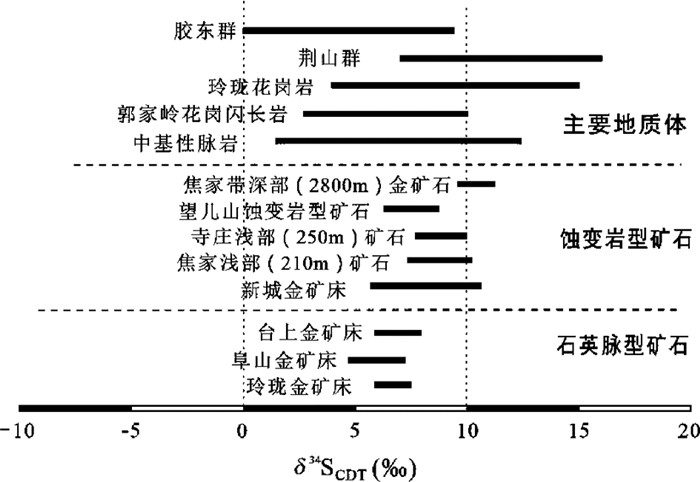

由于金的运移、沉淀与H2S关系密切,而H2S中的S最终以金属硫化物的形式存在于金矿床中,所以通过硫化物的硫同位素研究,可以有效地示踪金矿中金元素的来源。前人研究硫同位素时多采集较浅部位的主成矿期黄铁矿样品,无法获得对硫同位素纵深变化的认识,导致无法认识到整个成矿过程硫同位素的演化规律及其意义。本次工作通过对深部矿体黄铁矿原位硫同位素测定分析,发现δ34S值总体变化为9.41‰~10.67‰,平均值为10.26‰(表 4)。比焦家浅部(8.6‰~10.4‰,平均值为9.52‰)和寺庄浅部(7.5‰~9.6‰,平均值为8.59‰)矿石中黄铁矿的δ34S值略偏高,这暗示成矿过程中,深部水岩相互作用较浅部逐步深入,围岩中的硫越来越多的加入成矿流体中,成矿流体中硫同位素组成与围岩达到平衡。

|

|

表 4 焦家金矿带典型矿体矿石中黄铁矿原位微区硫同位素组成(‰) Table 4 In-situ sulfur isotope compositions of pyrites in typical gold-ore in the Jiaojia gold metallogenic belt by La-MC-ICP-MS (‰) |

前人研究表明,焦家金矿带浅部的蚀变分带一般以黄铁绢英岩为中心,向两侧为黄铁绢英岩化碎粒岩、黄铁绢英岩化花岗质碎斑岩、绢英岩化碎裂状花岗岩,各蚀变带间为渐变过渡关系,且断裂带在演化过程中形成了有序的断裂带结构,分带性明显,由断裂中心向两侧依次发育了主断裂面和断层泥、挤压片理带、构造透镜体带、密集节理带和稀疏节理带(邓军等,1996),上下盘分带基本对称。本次研究发现,焦家金矿带深部蚀变分带特征与浅部差异较大,依据岩石矿化蚀变程度、类型及破碎程度,焦家金矿带深部(2416.29~3234.16m),视厚度817.87m,大致分为12个岩性层。以黑色断层泥为界,上盘分为7层,下盘4层(表 5),各层之间呈渐变过渡关系和交替反复,上下盘分带对称性较差。沿主断裂面往两边岩石破碎程度和黄铁矿化、黄铁绢英岩化、硅化等蚀变程度逐渐减弱;由密集细脉状和稠密浸染状黄铁绢英岩化到沿裂隙稀疏分布的细脉、枝脉状黄铁绢英岩化再到稀疏浸染状黄铁矿化;花岗岩颜色由灰白色、黑灰色逐渐变为浅肉红色,岩石类型由黄铁绢英岩、二长花岗质碎裂岩、花岗质碎斑岩逐渐变为碎裂状二长花岗岩,岩石结构由碎斑、碎粒、碎粉结构逐渐过渡到变余花岗结构(图 7)。

|

|

表 5 焦家断裂深部蚀变分带 Table 5 The altered zoning of the Jiaojia fault belt revealed by deep drilling |

|

图 7 蚀变类型显微照片 (a)黄铁矿化和硅化,石英塑变拉长,亚颗粒化,石英黄铁矿脉沿裂隙分布;(b)显示3个阶段的蚀变,依次是钾化,斜长石被钾长石交代呈残留体,网脉状黄铁绢英岩化,晚期的碳酸盐脉穿切黄铁绢英岩脉;(c)黄铁绢英岩化,黄铁矿形成较早,破碎后被晚期含金黄铁绢英岩脉和碳酸盐脉充填;(d)黄铁绢英岩化,黄铁矿形成较早,同时见柱状石英,晚期又发生碳酸盐化;(e)黄铁绢英岩化碎裂岩型矿石(碎粒岩),发育多期蚀变,早期黄铁绢英岩化,晚期石英碳酸盐化;(f)黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型矿石,黄铁绢英岩细脉沿岩石裂隙穿插.照片全部为正交偏光下显微照相. Cal-碳酸盐矿物;Kf-钾长石;Pl-斜长石 Fig. 7 Micrographs of alteration type (a) pyritization and silicification, quartz is plastically deformed, elongated and subgrained, quartz pyrite vein is distributed along the fissure; (b) three stages of alteration.in turn, plagioclase is presented by potassium feldspar as a residual body, net vein of beresitization, late carbonate veins cut through the beresitization veins; (c) beresitization, the pyrite formed early, crushed, and were filled with late gold-bearing beresitization veins and carbonate veins; (d) beresitization, pyrite was formed early, and columnar quartz was seen at the same time, carbonation occurred later; (e) beresitization cataclastic rock ore(fine-granulated catactasite), multistage alteration with beresitization developed early, and quartz carbonation later; (f) beresitization granitic cataclstic rock ore, the beresitization veins is interspersed along the fissure of the rock. All the microphotographs are taken under orthogonal polarization.Cal-carbonate minerals; Kf-potassium feldspar; Pl-plagioclase |

深钻揭露的蚀变类型主要有以下几种:(1)钾化蚀变:在断裂蚀变带内发育,呈浅肉红色,脉状、团块状,主要表现为分布不均匀的钾长石交代花岗岩中的斜长石,黑云母被绢云母交代呈假象。常见斜长石被钾长石交代呈孤岛状残留体(图 7b)。(2)硅化蚀变:蚀变岩石呈灰白色,以脉状、网脉状、团块状出现,早期的硅化石英受后期应力作用发生变形,并发育波状消光及带状消光现象(图 7a),晚期的硅化石英多数呈粒状或半自形柱状,自形程度高。(3)黄铁矿化蚀变:黄铁矿呈细脉、网脉及浸染状沿花岗岩的裂隙充填(图 7a)。(4)绢英岩化蚀变:呈灰白色-浅灰色-灰绿色,花岗岩受热液作用转变为绢云母和石英,绢云母呈细小鳞片状,常沿长石解理发育,石英呈他形粒状或半自形柱状。绢云母、石英多是长石蚀变产物,同时也有热液石英,原岩中的黑云母和角闪石常分解消失。(5)黄铁绢英岩化蚀变:是成矿期的主要蚀变类型,主要由富含H2O、S、SiO2、NaCl等的热液与花岗岩相互作用形成,靠近蚀变带中心部位强度较高,与金矿有密切的成生和时空关系。一般呈黑灰色-浅绿色,主要矿物组合为黄铁矿、绢云母、石英。黄铁矿常呈浸染状、细脉-网脉或呈团块状。绢云母呈显微鳞片状,石英呈他形粒状或柱状(图 7b-f)。(6)绿泥石化蚀变:呈深灰绿色,为角闪石、黑云母等暗色矿物蚀变而成,常呈其假象,局部呈细脉状产出,为中低温热液成因。黑云母的绿泥石化过程中同时生成石英。(7)碳酸盐化蚀变:是热液活动和成矿晚期的主要蚀变类型,呈细脉、网脉状,主要由方解石和铁白云石组成,并常与石英一起分布,有时含重晶石,具多期活动特征(图 7b-d)。

4.2 不同深度矿体地质特征对比地质学和岩相学研究表明,焦家金矿带矿体地质特征从浅到深相似之处主要为:金矿(化)层均赋存于构造蚀变带中,主矿体沿焦家断裂主裂面分布;矿体主要赋存于黄铁绢英岩化碎裂岩带中,局部延入黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩带内,赋矿围岩裂隙越发育,充填的黄铁矿细脉越密,宽度越大,矿化越好;矿体呈似层状、大脉状或透镜状产出,产状大多与主裂面一致;矿体多具分枝复合、膨胀收缩等特点,多属厚度稳定或较稳定型矿体,属有用组分分布均匀或较均匀型矿体,厚度和品位具有正相关性;金属硫化物多呈浸染状、细脉状、网脉状或细脉浸染状分布。与中浅部类似,深钻中矿石的主要载金矿物为黄铁矿,金的富集与蚀变强度有关,一般情况下蚀变越强,矿化越好。

矿体地质特征从浅到深不同之处为:浅部矿体位于主裂面(断层泥)之下,而深部矿体主要位于主裂面(断层泥)以上;由浅到深矿体倾角变小;矿体规模和厚度趋于增大,在标高-900~-2030m达最大,再向深部减小并趋于稳定,矿石金品位趋于降低(表 6)。

|

|

表 6 焦家金矿带不同深度矿体地质特征及金矿物特征对比表 Table 6 Comparison of geological features of ore bodies and gold minerals at different depths in the Jiaojia gold metallogenic belt |

对比不同深度金矿体中金矿物特征可知:由浅部到深部金矿物的种类由银金矿为主变为以自然金为主;金成色增高,指示成矿温度增高,并含有碲铋矿、辉碲铋矿及自然铋等矿物,这表明深部成矿温度较高,可能有幔源物质参与了成矿;粒度趋于减小,但变化不明显,均以细粒、微粒为主;金矿物形态无明显变化,均以角粒状为主;金矿物的赋存状态由浅部到深部由晶隙金和裂隙金为主变为以晶隙金为主,少量裂隙金。

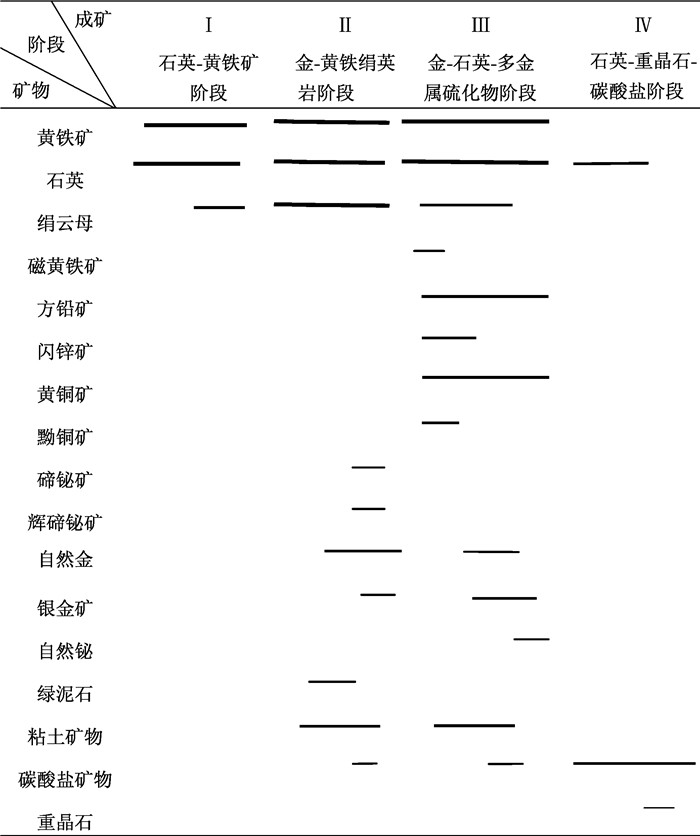

4.3 成矿阶段划分根据脉体穿插关系、矿物组合和热液蚀变特征,焦家金矿带深部金矿化过程初步划分为四个阶段(表 7):(1)石英-黄铁矿阶段,主要矿物组合为石英、黄铁矿,少量绢云母;(2)金-黄铁绢英岩化阶段,主要矿物组合为黄铁矿、绢云母、石英、自然金,出现碲铋矿物;(3)金-石英-多金属硫化物阶段,主要矿物组合为黄铁矿、绢云母、石英、方铅矿、黄铜矿、银金矿,有的样品中出现自然铋;(4)石英-重晶石-碳酸盐矿物阶段,以石英和碳酸盐矿物为主,局部出现重晶石。成矿阶段与中浅部类似(姜晓辉等,2011),深部蚀变范围更大,黄铁绢英岩化更强,石英和绢云母粒度更细,互相嵌布更为紧密,这可能是深部成矿热液Si含量较低,K含量较高,结晶速度快的原因。实际上金-黄铁绢英岩化阶段也存在多期活动,并表现为多重成矿阶段的叠加和复合,这种现象在成矿带中浅部也有表现(Yang et al., 2016a)。

|

|

表 7 焦家金矿带深部金矿成矿阶段及矿物生成顺序表 Table 7 The mineralization stage and mineralization sequence of deep gold deposits in depth of Jiaojia gold metallogenic belt |

以往地质勘查揭示,焦家金矿带的主矿体主要赋存于焦家主断裂下盘附近的黄铁绢英岩带、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩带2个矿化蚀变带中,宋明春等(2010)经同位素测试得出焦家断裂断层泥的同位素年龄为131.05~123.53Ma,并认为断裂主断面发育的断层泥,是良好的不透水层,构成了成矿流体的圈闭层,使成矿物质在圈闭层之下聚集,因此金矿体主要分布于焦家断裂下盘。张潮(2015)应用粉晶X射线衍射法对其成分进行了详细研究,其组成主要包括石英、长石等花岗岩残留矿物,伊利石、蒙脱石、高岭石、绿泥石等热液蚀变矿物和白云石、方解石、黄铁矿、石英等热液带入矿物。焦家金矿带深部有两处断层泥发育,主要为成矿后的断层活动形成,成矿期的主裂面可能已被矿化作用掩盖。本次研究发现,焦家金矿带的深部矿体与浅部不同,深部矿体主要位于主裂面断层泥上方,而在浅部(-1556m标高以浅)焦家金矿带矿体的典型特征是位于主断裂面下方,这说明以往认为成矿流体受断层泥的阻挡作用而主要在断裂面下方富集成矿的认识是有局限性的。由此可见,在成矿过程中断层泥应该不是控制矿体就位的关键因素。

5.2 玲珑序列花岗岩与围岩接触带和金矿体赋存空间关系焦家金矿带浅部的金矿体常赋存于燕山晚期玲珑序列花岗岩和新太古代栖霞序列TTG或马连庄序列变辉长岩(斜长角闪岩)的接触带附近,而深部矿体全部赋存于燕山晚期玲珑序列花岗岩内部的控矿断裂蚀变带内,因此该接触带并非金成矿必然的有利部位,接触交代作用过程及同期热液活动与金矿形成无关,深部金矿找矿不应以其为参照目标。

5.3 成矿物质来源前文所述,焦家金矿带深部矿体黄铁矿原位硫同位素(δ34S值9.41‰~10.67‰,平均10.26‰)比焦家金矿带浅部(8.6‰~10.4‰,平均值为9.52‰)和寺庄浅部(7.5‰~9.6‰,平均值为8.59‰)矿石中黄铁矿的δ34S值略偏高,这暗示成矿过程中,深部水岩相互作用较浅部逐步深入,围岩中的硫越来越多地加入成矿流体中,成矿流体中硫同位素组成与围岩达到平衡。根据统计数据显示,焦家金矿矿带的硫同位素组成与胶东岩群、荆山群绿岩地体,胶东中基性脉岩,玲珑花岗岩、栾家河花岗岩、郭家岭花岗岩等的δ34S平均值相接近,不能排除这些岩类独自或共同提供硫同位素来源的可能性(图 8)。毛景文等(2005)认为,胶东中生代各类岩石单元的δ34S值基本类似,可能反映出在地质历史过程中,随着壳幔相互作用的不断进行,硫同位素已经基本上达到均一化,

|

图 8 典型金矿床与相关地质体硫同位素组成对比 部分数据来源:杨立强等,2014;Yang et al., 2016a;Wen et al., 2015 Fig. 8 Sulfur isotope composition comparison of typical gold deposits and related geological bodies |

在胶东中生代金矿大规模形成时,成矿流体来自一个统一的流体库——壳幔相互作用过程的流体系统。杨立强等(2014)认为成矿流体为壳-幔混合来源,以壳源变质流体为主,成矿物质总体来源于中生代活化再造的前寒武纪变质基底岩石,并混入了少量浅部地壳和地幔组分。综合以上信息,本文认为焦家金矿的硫同位素以围岩S或壳源S为主,幔源S很可能也做出了贡献,结合区域大型金矿的分布和各类岩石及矿石同位素特征,本文认为可能是中下地壳胶北地体中大量太古代变基性岩石,在中生代大规模的重熔作用下,为成矿作用提供了主要的金矿物质。

结合前人开展的其他同位素研究,矿石中铅同位素显示矿石铅与各时代地质体铅具有较大范围的重叠,均显示下地壳铅特征(杨立强等,2014;Yang et al., 2016a, b);碳同位素研究表明矿石碳(δ13C组成为-5.9‰~-6.6‰),位于典型的岩浆碳(-5‰~-8‰)范围内,暗示金矿与深源流体有关(范宏瑞等,2005);胶西北金矿床的氢氧同位素研究表明,其成矿流体主要为岩浆水,可能有少量大气降水的参与(范宏瑞等,2005; Fan et al., 2010);根据近年来对胶东金矿的Sr-Nd放射性同位素以及H、O、C、S、N等稳定同位素的综合研究,越来越多的学者认为地幔流体以及壳幔相互作用在胶东金矿形成中起了重要作用(翟明国等,2001;杨进辉等,2003;毛景文等,2005)。翟明国等(2001)认为燕山期地幔大幅度上涌造成岩石圈结构的扰动和调整,造成大规模陆壳重熔活化和岩浆活动,壳幔交换和混合,形成新的岩浆-流体-成矿系统,而基底变质岩系提供了金矿的物质来源而成矿。综合起来,胶西北金矿的成矿流体显示多来源性,成矿物质总体来源于中生代活化再造的前寒武纪变质基底,也有深源流体与地壳围岩强烈交换的特征,同时也显示地表水的参与。

5.4 矿质的运移、成矿与断裂活动前人对断裂带中矿质的运移及成矿作用进行了大量的研究,提出了不同的观点。Cline et al.(1992)认为热液金矿床中沸腾作用引起流体流动-硅质运输-矿质沉淀;Sibson(1994)和Robert et al.(1995)认为“断裂阀-地震泵吸-周期性破裂-闭合”而成矿;杨巍然和张文淮(1996)、解习农和李思田(1996)认为断裂带活动为流体循环、水岩相互作用提供了必要条件。Loucks and Mavrogenes(1999)认为金矿体主要产于韧性剪切带中脆-韧性转换部位,在此部位由于压力降低导致金发生沉淀。郭涛等(2008)认为焦家金矿构造作用对流体的运移起主导作用,通过压缩、扩容、破裂等方式改变固体介质的渗透性能,从而影响流体的运移速率、方向和方式。

另据研究,热液体系中金的存在形式主要取决于温度、压力、pH值,Cl-浓度、H2S逸度,在温度高于400℃体系中,Au主要以AuCl-的形式存在,在较低温度下以Au(HS)2-形式存在。温度、压力、氧逸度降低及酸碱度等物理化学条件的变化导致Au络合物分解和Au沉淀成矿(Gammons and Williams-Jones, 1997; 朱永峰和安芳,2010;Yang et al., 2015a, b),而这些条件的变化由流体混合、沸腾、不混溶、围岩蚀变等引起(Buchholz et al., 2007; Fan et al., 2010)。

本次研究通过对深钻岩心的宏观和微观观察,同样表明焦家带深部成矿过程受断裂构造活动的严格控制,构造碎裂岩和黄铁绢英岩化广泛发育,表明断裂带为含金热液运移提供了通道和成矿空间。断裂活动动力条件的演化和改变,导致了围岩变形、破碎、构造碎裂岩及热液活动和矿体的形成。

分析认为焦家断裂活动可分为以下几个阶段:

第一阶段为成矿前的韧性剪切阶段,表现为围岩发生塑性形变,形成糜棱岩、初糜棱岩和糜棱岩化岩石,构造岩中长石、石英韧性变形的广泛发育。其为缓慢而持续的压力增强,温度升高和能量聚集过程,同时热液产生、聚集,成矿物质向热液中转移。

第二阶段为脆性压扭或张扭阶段,主要是物理变形过程,压力作用速度加快,温度降低,在短时间内超过岩石抗剪切强度,应力释放,表现为破碎、错动和研磨,产生碎裂、碎斑、碎粒、碎粉等细颗粒物质,其粒度细而且疏松,渗透性好,有利于后期流体活动,前期的韧性变形现象被破坏和掩盖。

第三阶段是热液上侵和成矿过程,主要是化学反应过程,热液沿断裂运移,与断裂带中的细碎物质发生水岩反应,同时构造减压及物理化学条件变化,引起流体沸腾、不混溶等,促使Au沉淀。粒度细,固液相接触的比表面积大,温度、压力等物理化学条件迅速变化,有利于岩石蚀变作用的发生和Au成矿。随后,破碎颗粒被压实、胶结、“愈合”,原岩成分、结构仅在局部残留。常观察到显微尺度下多期黄铁绢英岩细脉的相互穿插,表明成矿作用为多期热液活动的叠加。

第四阶段,温度、压力进一步降低,表现为脆性张扭、拉张、破碎,产生多个方向的节理,表明应力强度、方向多次改变,长期活动,对矿体有一定破坏作用,但无大的错动,矿体得以较好保存。

5.5 深部金矿资源量预测近年来,在胶东三山岛北部海域、西岭、纱岭等矿区的找矿新突破显示山东仍具有良好的找矿前景和广阔的深部找矿空间。据研究推断全省2000m以下至3000m区间内金矿资源2000t左右(于学峰等,2015),本次3000m深钻在焦家金矿带深部2850m左右发现厚度20.87m的金矿体,不仅是对以往预测成果的直接验证,也为向更深部的找矿预测提供了依据。以ZK01深钻的见矿情况为基础,结合邻区少量2000m深度以下钻孔见矿情况,进一步预测推断ZK01所在的吴一村预测区(1016567m2)垂深2150~4000m区段预测资源量约900t,进而推测胶东地区2000~4000m区间内金矿资源量4000t左右。

6 结论(1) 焦家金矿带已成为我国金资源储量最大的金矿带,仍具有较好的深部找矿潜力。ZK01深钻实现了焦家金矿带深部探测重大突破,成功控制了焦家金矿带的3000m深度的蚀变矿化特征,在2416.29~3234.16m成功控制焦家金矿带,蚀变带厚度达817.87m。新发现金矿体6层,累计见矿厚度20.87m,平均品位1.85×10-6,最高品位13.65×10-6。

(2) 该深钻有效验证了胶东金矿3000m深部的资源潜力,为“中国岩金第一见矿深钻”。据研究预测,深钻控制的吴一村预测区2000~4000m区间推断金矿资源约900t,整个胶东地区2000~4000m区间推断金矿资源量4000t左右。

(3) 焦家断裂带从浅部到深部倾角逐步变缓,焦家金矿带深部从破碎特征、蚀变矿化特征、构造岩类型等方面与浅部及中深部存在差异,具有分带性。一般从外向内分为碎裂状花岗岩、弱黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩、黄铁绢英岩化碎裂岩、断层泥等带;深钻孔揭示的焦家金矿带深部黄铁绢英岩仅局部出现在破碎蚀变最强部位,不连续,常呈条带状、透镜状出现;深部矿体主要位于主断裂面(断层泥)的上部,打破以往研究认为断层泥在成矿过程中起隔挡成矿热液的作用、矿体位于其下部的局限认识;断裂具明显的多期活动特征,并对金矿形成起重要控制作用。这些新认识对于正确构建找矿模型、确定深部找矿有利部位、成矿预测以及资源潜力评价等方面具重要意义。

(4) 根据岩相/矿相学研究,成矿阶段可划分为Ⅰ石英-黄铁矿阶段、Ⅱ金-黄铁绢英岩化阶段、Ⅲ金-石英-多金属硫化物阶段、Ⅳ石英-重晶石-碳酸盐矿物阶段。深部矿体黄铁矿原位硫同位素测定及综合研究表明,胶西北金矿的成矿流体显示多来源性,成矿物质总体来源于中生代活化再造的前寒武纪变质基底,也有深源流体与地壳围岩强烈交换的特征,同时也显示地表水的参与。应该是燕山期地幔大幅度上涌,岩石圈迅速减薄,造成大规模陆壳重熔活化和岩浆活动,形成新的岩浆-流体-成矿系统。

致谢 感谢烟台市国土资源局、山东省地质调查院、山东省第三地质矿产勘查院等单位有关地质同行在项目实施及成文过程给予的帮助和支持!在研究过程中得到中国科学院地质与地球物理研究所范宏瑞研究员、中国地质大学(北京)杨立强教授等的指导和帮助;二位审稿专家对本文提出了宝贵意见;在此一并致谢!

Buchholz P, Oberthür T and Lüders V and Wilkinson J. 2007. Multistage Au-As-Sb mineralization and crustal-scale fluid evolution in the Kwekwe District, Midlands Greenstone belt, Zimbabwe:A combined geochemical, mineralogical, stable isotope, and fluid inclusion study. Economic Geology, 102(3): 347-378 |

Chen YJ, Pirajno F and Lai Y and Li C. 2004. Metallogenic time and tectonic setting of the Jiaodong gold Province, eastern China. Acta Petrologica Sinica, 20(4): 907-922 (in Chinese with English abstract) |

Cline JS and Bodnar RJ and Rimstidt JD. 1992. Numerical simulation of fluid flow and silica transport and deposition in boiling hydrothermal solutions:Application to epithermal gold deposits. Journal of Geophysical Research, 97(B6): 9085-9103 |

Deng J, Xu SL, Fang Y and Zhou XQ and Wan L. 1996. Tectonic System and Metallogenic Dynamics in Northwestern Jiaodong. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)

|

Deng J, Yang LQ, Ge LS, Wang QF, Zhang J, Gao BF and Zhou YH and Jiang SQ. 2006. Study on the structural system of Jiaodong mining concentration area. Progress in Natural Science, 16(5): 513-518 (in Chinese) |

Deng J, Liu XF, Wa ng and QF and Pan RG. 2014. Origin of the Jiaodong-type Xinli gold deposit, Jiaodong Peninsula, China:Constraints from fluid inclusion and C-D-O-S-Sr isotope compositions. Ore Geology Reviews, 65: 674-686 |

Deng J, Wang CM, Bagas L and Carranza EJM and Lu YJ. 2015. Cretaceous-Cenozoic tectonic history of the Jiaojia Fault and gold mineralization in the Jiaodong Peninsula, China:Constraints from zircon U-Pb:Illite K-Ar and apatite fission track thermochronometry. Mineralium Deposita, 50(8): 987-1006 |

Fan HR, Hu FF, Yang JH and Shen K and Zhai MG. 2005. Fluid evolution and large-scale gold metallogeny during Mesozoic tectonic transition in the eastern Shandong Province. Acta Petrologica Sinica, 21(5): 1317-1328 (in Chinese with English abstract) |

Fan HR, Hu FF and Yang KF and Zhai MG. 2010. Gold ore-forming fluids and metallogeny in the Jiaodong Peninsula, eastern China. Smart Science for Exploration and Mining, 1-2: 219-221 |

Gammons CH and Williams-Jones AE. 1997. Chemical mobility of gold in the porphyry-epithermal environment. Economic Geology, 92(1): 45-59 |

Goldfarb RJ, Santosh M and Deng J and Yang LQ. 2013. The giant Jiaodong gold deposits, China:Orogenic gold in a unique tectonic setting or a unique gold deposit type?. Geological Society of America Abstracts with Programs, 45(7): 298 |

Groves DI, Goldfarb RJ, Gebre-Mariam M and Hagemann SG and Robert F. 1998. Orogenic gold deposits:A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. Ore Geology Reviews, 13(1-5): 7-27 |

Guo T, Deng J and Lü GX and Sun ZF. 2008. The channel way, style and driving mechanism of ore fluid migration in the Jiaojia gold deposit. Acta Geoscientica Sinica, 29(1): 81-88 (in Chinese with English abstract) |

Jiang SY, Dai BZ, Jiang YH and Zhao HX and Hou ML. 2009. Jiaodong and Xiaoqinling:Two orogenic gold provinces formed in different tectonic settings. Acta Petrologica Sinica, 25(11): 2727-2738 (in Chinese with English abstract) |

Jiang XH, Fan HR, Hu FF, Yang KF, Lan TG and Zheng XL and Jin NX. 2011. Comparative studies on fluid inclusion in different depths and ore genesis of the Sanshandao gold deposit, Jiaodong Peninsula. Acta Petrologica Sinica, 27(5): 1327-1340 (in Chinese with English abstract) |

Kerrich R, Goldfarb R, Groves D and Steven G and Jia YF. 2000. The characteristics, origins, and geodynamic settings of supergiant gold metallogenic provinces. Science in China (Series D), 43(Suppl.): 1-68 |

Li HM and Shen YC and Liu TB. 2002. Genetic relationship between Jiaojia-type and Linglong-type gold deposits in northwestern Jiaodong district, Shandong Province. Mineral Deposits, 21(Suppl.): 621-614 (in Chinese) |

Li JJ, Luo ZK, Liu XY and Xu WD and Luo H. 2005. Geodynamic setting for formation of large-superlarge gold deposits and Mesozoic granites in Jiaodong area. Mineral Deposits, 24(4): 361-372 (in Chinese with English abstract) |

Loucks RR and Mavrogenes JA. 1999. Gold solubility in supercritical hydrothermal brines measured in synthetic fluid inclusions. Science, 284(5423): 2159-2163 |

Mao JW, Li HM, Wang YT and Zhang CQ and Wang RT. 2005. The relationship between mantle-derived fluid and gold ore-formation in the eastern Shandong Peninsula:Evidences from D-O-C-S isotopes. Acta geologica Sinica, 79(6): 839-857 (in Chinese with English abstract) |

Miao LC, Luo ZK and Guan K and Huang JZ. 1997. The evolution of the ore-controlling faults in the Zhaoye gold belt, eastern Shandong Province. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 12(1): 26-35 (in Chinese with English abstract) |

Robert F and Boullier AM and Firdaous K. 1995. Gold-quartz veins in metamorphic terranes and their bearing on the role of fluids in faulting. Journal of Geophysical Research, 100(7): 12861-12879 |

Sibson RH. 1994. Crustal stress, faulting and fluid flow. In: Parnell J (ed.). Geofluids: Origin, Migration and Evolution of Fluids in Sedimentary Basins. Geological Society, London, Special Publications, 78(1): 69-84

|

Song GZ, Yan CM, Cao J, Guo ZF, Bao ZY, Liu GD, Li S and Fan JM and Liu CJ. 2017. Breakthrough and significance of exploration at depth more than 1000m in Jiaojia metallogenic belt, Jiaodong:A case of Shaling mining area. Gold Science and Technology, 25(3): 19-27 (in Chinese with English abstract) |

Song MC, Cui SX, Zhou ML, Jiang HL, Yuan WH and Wei XF and Lü GX. 2010. The deep oversize gold deposit in the Jiaojia field, Shandong Province and its enlightenment for the Jiaojia-type gold deposits. Acta Geologica Sinica, 84(9): 1349-1358 (in Chinese with English abstract) |

Song MC, Song YX, Cui SX, Jiang HL and Yuan WH and Wang HJ. 2011. Characteristic comparison between shallow and deep-seated gold ore bodies in Jiaojia superlarge gold deposit, northwestern Shandong Peninsula. Mineral Deposits, 30(5): 923-932 (in Chinese with English abstract) |

Song MC, Li SZ, Yi PH, Cui SX, Xu JX, Lü GX, Song YX, Jiang HL, Zhou ML, Zhang PJ, Huang TL and Liu CC and Liu DH. 2014. Classification and metallogenic theory of the Jiaojia-style gold deposit in Jiaodong Peninsula, China. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 44(1): 87-104 (in Chinese with English abstract) |

Wen BJ, Fan HR, Santosh M, Hu FF and Pirajno F and Yang KF. 2015. Genesis of two different types of gold mineralization in the Linglong gold field, China:Constrains from geology, fluid inclusions and stable isotope. Ore Geology Reviews, 65: 643-658 |

Xie XN and Li ST. 1996. Fluid flow and dynamic model in fault zones. Earth Science Frontiers, 3(3-4): 145-151 (in Chinese with English abstract) |

Yang JH, Zhu MF and Liu W and Zhai MG. 2003. Geochemistry and petrogenesis of Guojialing granodiorites from the northwestern Jiaodong Peninsula, eastern China. Acta Petrologica Sinica, 19(4): 692-700 (in Chinese with English abstract) |

Yang LQ, Deng J, Wang ZL, Zhang L, Guo LN and Song MC and Zheng XL. 2014. Mesozoic gold metallogenic system of the Jiaodong gold province, eastern China. Acta Petrologica Sinica, 30(9): 2447-2467 (in Chinese with English abstract) |

Yang LQ, Deng J, Qiu KF, Ji XZ, Santosh M, Song KR, Song YH, Geng JZ and Zhang C and Hua B. 2015a. Magma mixing and crust-mantle interaction in the Triassic monzogranites of Bikou Terrane, central China:Constraints from petrology, geochemistry, and zircon U-Pb-Hf isotopic systematics. Journal of Asian Earth Sciences, 98: 320-341 |

Yang LQ, Ji XZ, Santosh M, Li N and Zhang ZC and Yu JY. 2015b. Detrital zircon U-Pb ages, Hf isotope, and geochemistry of Devonian chert from the Mianlue Suture:Implications for tectonic evolution of the Qinling orogen. Journal of Asian Earth Sciences, 113: 589-609 |

Yang LQ, Deng J, Guo RP, Guo LN, Wang ZL and Chen BH and Wang XD. 2016a. World-class Xincheng gold deposit:An example from the giant Jiaodong gold province. Geoscience Frontiers, 7(3): 419-430 |

Yang LQ, Deng J, Wang ZL, Zhang L, Goldfarb RJ, Yuan WM and Weinberg RF and Zhang RZ. 2016b. Thermochronologic constraints on evolution of the Linglong metamorphic core complex and implications for gold mineralization:A case study from the Xiadian gold deposit, Jiaodong Peninsula, eastern China. Ore Geology Reviews, 72: 165-178 |

Yang WR and Zhang WH. 1996. Tectonic fluids:A new research domain. Earth Science Frontiers, 3(3-4): 124-130 (in Chinese with English abstract) |

Yang ZL and Zhang X and Jiang HL. 2007. Geological characteristics of Sizhuang gold deposit in Laizhou City of Shandong Province. Shandong Land and Resources, 23(5): 6-10 (in Chinese with English abstract) |

Yu XF and Zhang TZ and Wang H. 2015. Shandong Deposit Mineralization Series. Beijing: Geological Publishing House, 1-644 (in Chinese)

|

Yu XF, Song MC, Li DP and Tian JX and Wang LM. 2016. Breakthroughs and prospect of gold deposits in Shandong Province. Acta Geologica Sinica, 90(10): 2847-2862 (in Chinese with English abstract) |

Yu XF, Li DP, Tian JX, Shan W, Li HK, Yang DP, Zhang SK and Luo WQ and Xiong YX. 2018. Progress of deep exploration and theoretical innovation of metallogenic of gold deposits in Shandong Province. Shandong Land and Resources, 34(5): 1-13 (in Chinese with English abstract) |

Yu XF, Shan W, Xiong YX, Geng K, Sun YQ, Chi NJ, Guo BK, Li DP, Li HK and Song YX and Yang DP. 2018a. Deep structural framework and genetic analysis of gold concentration areas in the northwestern Jiaodong Peninsula, China:A new understanding based on high-resolution reflective seismic survey. Acta Geologica Sinica, 92(5): 1823-1840 |

Yu XF, Li DP, Tian JX, Shan W, Li ZS and Wei PF. 2018b. Gold metallogenisis and progress of deep exploration in Shandong Province. In: 2018 International Symposium on Granulite Facies Metamorphism and Early Plate Tectonics. 75-76

|

Zhai MG and Yang JH and Liu WJ. 2001. Large clusters of gold deposits and large-scale metallogenesis in the Jiaodong Peninsula, eastern China. Science in China (Series D), 44(8): 758-768 |

Zhai MG, Fan HR and Yang JH and Miao LC. 2004. Large-scale cluster of gold deposits in East Shandong:An orogenic metallogenesis. Earth Science Frontiers, 11(1): 85-98 (in Chinese with English abstract) |

Zhang C. 2015. Ore-controlling model of structures in fault zone, Jiaojia gold orefield, Shandong Province, China. Ph. D. Dissertation. Beijing: China University of Geosciences, 32-69 (in Chinese with English summary)

|

Zhu DC, Zhang W, Wang YP, Tian JX, Liu HD and Hou JH and Gao HL. 2018. Characteristics of ore bodies and prospecting potential of Zhaoxian gold deposit in Laizhou City of Shandong Province. Shandong Land and Resources, 34(9): 14-19 (in Chinese with English abstract) |

Zhu YF and An F. 2010. Geochemistry of hydrothermal mineralization:Taking gold deposit as an example. Earth Science Frontiers, 17(2): 45-52 (in Chinese with English abstract) |

陈衍景, Pirajno F, 赖勇, 李超. 2004. 胶东矿集区大规模成矿时间和构造环境. 岩石学报, 20(4): 907-922. |

邓军, 徐守礼, 方云, 周显强, 万丽. 1996. 胶东西北部构造体系及金成矿动力学. 北京: 地质出版社, 1-98.

|

邓军, 杨立强, 葛良胜, 王庆飞, 张静, 高帮飞, 周应华, 江少卿. 2006. 胶东矿集区形成的构造体制研究进展. 自然科学进展, 16(5): 513-518. DOI:10.3321/j.issn:1002-008X.2006.05.001 |

范宏瑞, 胡芳芳, 杨进辉, 沈昆, 翟明国. 2005. 胶东中生代构造体制转折过程中流体演化和金的大规模成矿. 岩石学报, 21(5): 1317-1328. |

郭涛, 邓军, 吕古贤, 孙之夫. 2008. 焦家金矿床成矿流体运移的通道、方式及驱动机制. 地球学报, 29(1): 81-88. DOI:10.3321/j.issn:1006-3021.2008.01.010 |

姜晓辉, 范宏瑞, 胡芳芳, 杨奎锋, 蓝廷广, 郑小礼, 金念宪. 2011. 胶东三山岛金矿中深部成矿流体对比及矿床成因. 岩石学报, 27(5): 1327-1340. |

蒋少涌, 戴宝章, 姜耀辉, 赵海香, 侯明兰. 2009. 胶东和小秦岭:两类不同构造环境中的造山型金矿省. 岩石学报, 25(11): 2727-2738. |

解习农, 李思田. 1996. 断裂带流体作用及动力学模型. 地学前缘, 3(3-4): 145-151. |

李厚民, 沈远超, 刘铁兵. 2002. 胶东西北部焦家式与玲珑式金矿的成因联系. 矿床地质, 21(增): 621-624. |

李俊建, 罗镇宽, 刘晓阳, 徐卫东, 骆辉. 2005. 胶东中生代花岗岩及大型-超大型金矿床形成的地球动力学环境. 矿床地质, 24(4): 361-372. DOI:10.3969/j.issn.0258-7106.2005.04.002 |

毛景文, 李厚民, 王义天, 张长青, 王瑞廷. 2005. 地幔流体参与胶东金矿成矿作用的氢氧碳硫同位素证据. 地质学报, 79(6): 839-857. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2005.06.013 |

苗来成, 罗镇宽, 关康, 黄佳展. 1997. 胶东招掖金矿带控矿断裂演化规律. 地质找矿论丛, 12(1): 26-35. |

宋国政, 闫春明, 曹佳, 郭志峰, 鲍中义, 刘国栋, 李山, 范家盟, 刘彩杰. 2017. 胶东焦家成矿带超千米深部金矿勘查突破及意义——以纱岭矿区为例. 黄金科学技术, 25(3): 19-27. |

宋明春, 崔书学, 周明岭, 姜洪利, 袁文花, 魏绪峰, 吕古贤. 2010. 山东省焦家矿区深部超大型金矿床及其对"焦家式"金矿的启示. 地质学报, 84(9): 1349-1358. |

宋明春, 宋英昕, 崔书学, 姜洪利, 袁文花, 王化江. 2011. 胶东焦家特大型金矿床深、浅部矿体特征对比. 矿床地质, 30(5): 923-932. DOI:10.3969/j.issn.0258-7106.2011.05.013 |

宋明春, 李三忠, 伊丕厚, 崔书学, 徐军祥, 吕古贤, 宋英昕, 姜洪利, 周明岭, 张丕建, 黄太岭, 刘长春, 刘殿浩. 2014. 中国胶东焦家式金矿类型及其成矿理论. 吉林大学学报(地球科学版), 44(1): 87-104. |

杨进辉, 朱美妃, 刘伟, 翟明国. 2003. 胶东地区郭家岭花岗闪长岩的地球化学特征及成因. 岩石学报, 19(4): 692-700. |

杨立强, 邓军, 王中亮, 张良, 郭林楠, 宋明春, 郑小礼. 2014. 胶东中生代金成矿系统. 岩石学报, 30(9): 2447-2467. |

杨巍然, 张文淮. 1996. 构造流体——一个新的研究领域. 地学前缘, 3(3-4): 124-130. |

杨之利, 张旭, 姜洪利. 2007. 山东省莱州市寺庄金矿床地质特征. 山东国土资源, 23(5): 6-10. DOI:10.3969/j.issn.1672-6979.2007.05.002 |

于学峰, 张天祯, 王虹. 2015. 山东矿床成矿系列. 北京: 地质出版社, 1-644.

|

于学峰, 宋明春, 李大鹏, 田京祥, 王来明. 2016. 山东金矿找矿突破进展与前景. 地质学报, 90(10): 2847-2862. DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2016.10.021 |

于学峰, 李大鹏, 田京祥, 单伟, 李洪奎, 杨德平, 张尚坤, 罗文强, 熊玉新. 2018. 山东金矿深部勘查进展与成矿理论创新. 山东国土资源, 34(5): 1-13. DOI:10.3969/j.issn.1672-6979.2018.05.001 |

翟明国, 杨进辉, 刘文军. 2001. 胶东大型黄金矿集区及大规模成矿作用. 中国科学(D辑), 31(7): 545-552. |

翟明国, 范宏瑞, 杨进辉, 苗来成. 2004. 非造山带型金矿——胶东型金矿的陆内成矿作用. 地学前缘, 11(1): 85-98. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2004.01.005 |

张潮. 2015.焦家金矿田断裂带构造控矿模式.博士学位论文.北京: 中国地质大学, 32-69

|

朱永峰, 安芳. 2010. 热液成矿作用地球化学——以金矿为例. 地学前缘, 17(2): 45-52. |

祝德成, 张文, 王英鹏, 田京祥, 刘汉栋, 侯建华, 高华丽. 2018. 山东省莱州市招贤金矿区矿体特征与找矿前景. 山东国土资源, 34(9): 14-19. |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35