2. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083

2. Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina, Beijing 100083, China

我国盆地众多,类型多样,各种非常规油气资源丰富,特别是低勘探程度盆地区域,尚存在巨大的非常规油气资源。非常规油气勘探尚处于起步阶段,多类型的油气资源有待探索和发现(Zhu et al., 2012)。泥页岩层系是指“泥页岩及其所夹的薄层及其他岩石的组合”,如大套暗色泥页岩中夹的薄层泥质粉砂岩、砂岩及泥灰岩、石灰岩等。泥页岩油气是非常规油气中的一种,指暗色泥页岩层系中滞留的油气(康玉柱, 2012)。泥页岩属于泥岩和页岩之间的过渡岩石类型,可见发育不完善的页理,一般是浅湖到深湖沉积的产物(Zhu et al., 2013)。常见的泥页岩类型有泥质泥页岩、碳质泥页岩、硅质泥页岩、钙质泥页岩等。当泥页岩中混入一定量的砂质成分时,会形成砂质泥页岩。富有机质泥页岩是形成泥页岩油气的主要岩石类型(Zhu et al., 2004)。泥页岩储层具有极低的基质孔隙度和渗透率,需要大规模压裂才能形成工业产能。除自身天然裂缝外,开发过程中还应考虑储层是否易于改造(蒋裕强等, 2010)。研究发现,脆性指数是遴选高品质泥页岩储层的重要参数(付永强等, 2011; 李庆辉等, 2012)。国外学者和石油公司都非常重视泥页岩储层力学特性的评价,但尚未见到系统的研究成果,涉及储层脆性的研究鲜见报道。

随着松辽盆地中浅层石油勘探进程的不断推进,为确保大庆油田4000万吨持续稳产,实现储采平衡,非常规泥页岩油藏已经成为比较现实的勘探突破目标。大庆古龙凹陷烃源岩厚度大,有机质丰度高,成熟度高,以Ⅰ型干酪根为主,其中青一段暗色泥岩平均厚度60m,TOC平均2.13%,R0>0.9%。泥页岩储层主要分为薄层泥质粉砂、介形虫层和泥岩裂缝三种类型。储集空间以孔隙和裂缝为主(黄振凯等, 2013)。非常规储层自然条件下很难产出油气,需要进行大规模的压裂改造,储层岩石力学和脆性评价就显得尤为重要。为了搞清泥页岩的岩石力学特征,笔者利用岩石力学三轴测试系统,对青山口组泥页岩进行不同加载条件下的力学行为研究。同时分析泥页岩试样的脆性特征,在已有脆性评价方法基础上,提出基于泥页岩弹性特征和矿物组成的脆性综合评价方法-弹性参数与矿物成分组合法(EP & MC Method)。

1 泥页岩的岩石力学特性试验 1.1 试验设备、样品准备及实验方案为达到研究目的,设计了岩心孔渗、应力应变、声波测量和X衍射等实验。应力应变实验采用美国TerraTek全伺服三轴岩石力学测试系统,严格按照国际岩石力学学会的推荐方法(Rock characterization testing and monitoring-ISRM suggested method),对砂岩试样进行岩样加工、不同条件下的应力应变测试以及数据处理等。三轴岩石力学测试系统加载框架最大承载能力为270吨,测试所用轴向位移和径向位移传感器均满足应变灵敏度5E-6mm/mm,精度0.2%和耐温200℃的性能指标。通过对标准岩样,即直径1英寸、长度2英寸且两端面平行的标准圆柱体试样进行围压(模拟地层的水平应力,加载速率0.035MPa/sec)、孔隙压力(模拟油藏压力,加载速率0.0069MPa/sec)以及轴向压力(模拟上覆层压力,加载速率1E-5mm/mm/sec)的加载,最终获得岩样变形至破坏的应力-应变曲线,计算可以得到抗压强度、杨氏模量、泊松比、体积压缩系数、颗粒压缩系数以及孔隙弹性系数等岩石力学物性参数。岩心来自大庆油田齐家-古龙地区青山口组,取样深度1940~2540m,10MPa围压下气体孔隙度1%~16%,气体渗透率小于5×10-3μm2,部分小于0.01×10-3μm2。岩石矿物组分以石英、长石和方解石、白云石为主,粘土则以伊利石和绿泥石为主。

1.2 岩石力学实验 1.2.1 泥页岩单轴力学实验选取5块岩样进行单轴力学实验,结果表明,杨氏模量最高为26.53GPa,最低为14.6GPa,平均19.05GPa;泊松比最高为0.26,最低为0.18,平均0.22;抗压强度最高为113MPa,最低为81.2MPa,平均94.04MPa(表 1)。

|

|

表 1 泥页岩单轴力学实验结果表 Table 1 The uniaxial mechanics experiment results of shale |

选取16块岩样进行三轴力学实验,围压和孔压均根据地层条件而定。结果表明,杨氏模量最高为60.52GPa,最低为22.38GPa,平均36.69GPa;泊松比最高为0.36,最低为0.23,平均0.286;抗压强度最高为506.2MPa,最低为183.4MPa,平均303.94MPa(表 2)。

|

|

表 2 泥页岩三轴力学实验结果表 Table 2 The triaxial mechanics experiment results of shale |

测试结果分析表明,泥页岩的力学破坏整体上具有显著的脆性断裂特征,其力学性质表现为受到多种因素的共同影响,这些因素使泥页岩储层具有较强的非均质性,分析认为泥页岩具有以下力学性质。

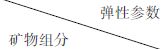

1) 抗压强度随围压增加而增大。低围压时,强度随围压的增加而线性地增大;当围压超过某一值后,变为增长率越来越小的非线性增大;到达40MPa左右,抗压强度基本不再增加(图 1),表明不论围压多大,岩石抗压强度均有一极限值。该组样品为一组平行样,孔、渗条件和密度等性质基本一致。

|

图 1 抗压强度随围压变化图 Fig. 1 Compressive strength versus confining pressure |

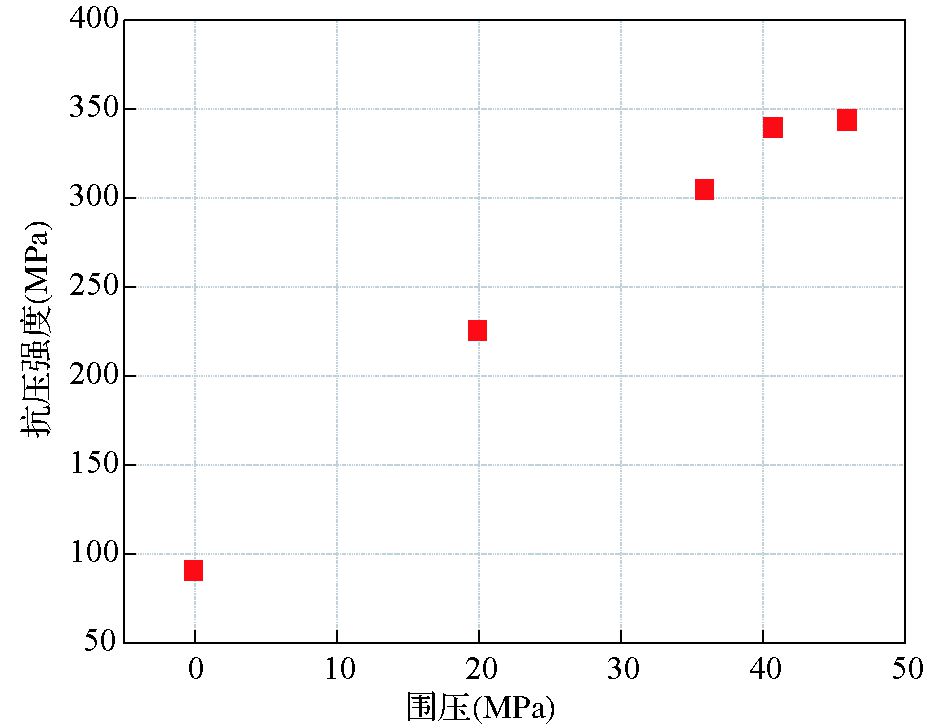

2) 抗压强度随杨氏模量增加而增大,且相关性较好(图 2),表明杨氏模量是表征岩石力学特性的一个重要参数。同时,鉴于抗压强度和杨氏模量如此好的关系,还可以利用杨氏模量求取抗压强度,一定程度上解决了抗压强度求取困难的难题。

|

图 2 抗压强度随杨氏模量变化图 Fig. 2 Compressive strength versus Young modulus |

|

其中C为常数。

根据实验结果,该地区抗压强度与杨氏模量的关系为Sc=7.9×Esta,相关系数达到0.82,基本可以满足生产的需要。

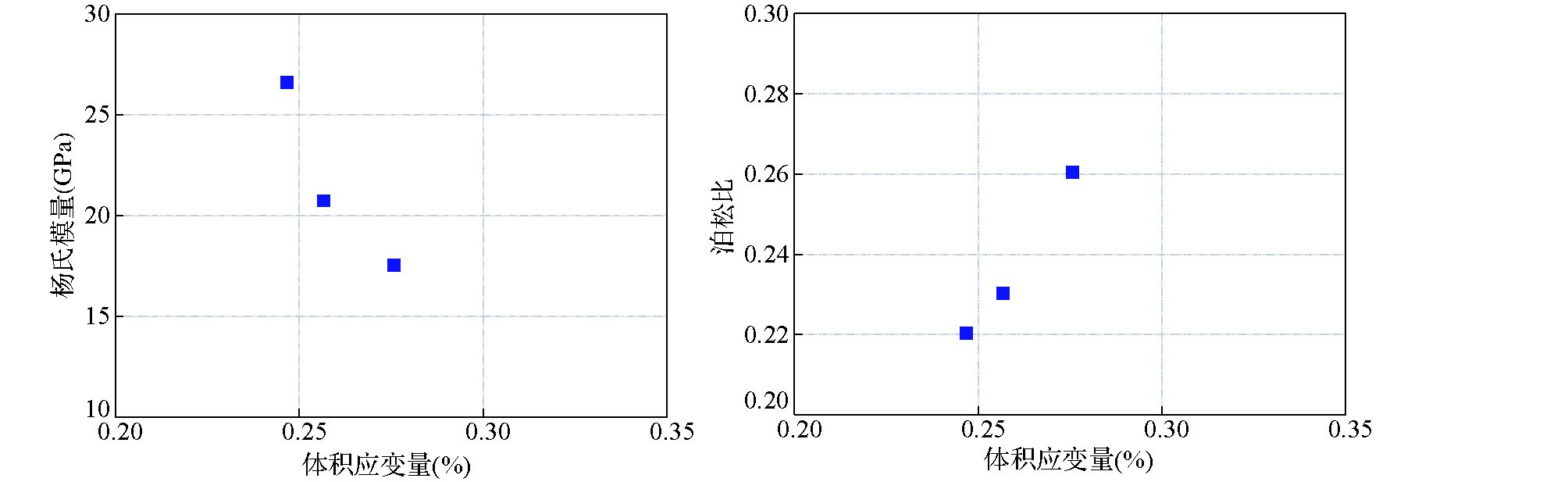

3) 体积应变量随杨氏模量减小而增大,随泊松比增加而增加(图 3)。该处体积应变量为岩石破裂时体积与破裂前体积的变化率,用来表征岩石脆性。该组样品实验均为单轴压缩,目的是为了消除由于围压不同而导致的不同的体积变化。

|

图 3 弹性参数随体积应变量变化图 Fig. 3 Elastic parameters versus volume variation |

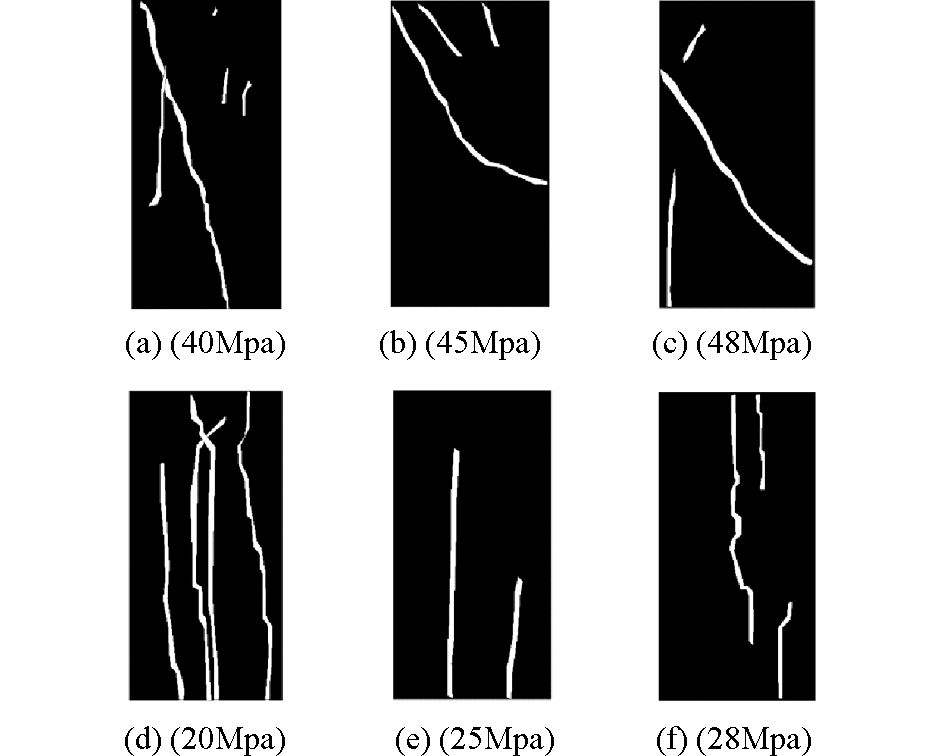

4) 测试围压越高,试样产生的微裂纹数量越少,破坏以剪切式破坏为主;围压越低,岩石的破裂特征越显著,劈裂式破坏成为主导(图 4)。主要原因在于,围压的升高对微裂纹的纵向扩展起到了抑制作用。

|

图 4 不同围压下泥页岩试样典型破坏模式 Fig. 4 Sketches of failure mode for shale samples under different confining pressures |

由于实验设备的先进性和精度问题,本次实验并未单独涉及泥页岩的各向异性问题,参数对比基本选用的是平行样。泥页岩的各向异性非常强,主要与其形成过程中造岩矿物类型、沉积取向性、沉积环境的力学特性和构造历史有关。然而实验中不可避免地体现出力学各向异性的差异,这种力学上表现出的差异影响着泥页岩的钻井、完井工作,例如钻井时可能存在优势钻井方向、最佳钻入角,这些参数将影响泥页岩油气井的井筒完整性,也影响压裂设计方案的优化。

实际上,对于地应力、抗压强度、压裂裂缝高度和孔隙压力等的评价,测井上均有相应地评价方法,这些方法在日常的压裂施工中起到了非常重要的作用,我们所做的是通过实验来确定这些方法所需要的关键参数,比如杨氏模量和泊松比的动静态转换和抗压强度的地区求取方法等。然而对于岩石脆性这个近几年由于页岩气开发而在石油界广泛应用的参数却一直没有一套比较可靠且让人信服的评价方法。接下来将要以本次实验结果为基础,重点讨论岩石脆性测井评价方法,以期更准确地评价岩石脆性。

2 岩石脆性测井评价方法关于岩石脆性的涵义国内外学者有许多说法。有的学者将脆性定义为材料塑性的缺失(Morley, 1944; Hetényi, 1950);Ramsey(1967) 认为岩石内聚力被破坏时,材料即发生脆性破坏;Obert and Duvall(1967) 以铸铁和岩石为研究对象,认为试样达到或稍超过屈服强度即破坏的性质为脆性;地质学及相关学科学者认为材料断裂或破坏前表现出极少或者没有塑性形变的特征为脆性(Howell, 1960)。上述定义出自不同的学科,尚缺乏考虑微观破裂机制和综合力学特性的统一的观点。

统计发现,现有的脆性衡量方法有20多种,Honda and Sanada(1956) 提出以硬度和坚固性差异表征脆性; Hucka and Das(1974) 建议采用试样抗压强度和抗拉强度的差异表示脆性;Bishop(1967) 则认为应从标准试样的应变破坏试验入手,分析应力释放的速度进而表征脆性。这些方法大多针对具体问题提出,适用于不同学科,无统一的说法,尚未建立标准测试方法,同时无法进行连续的计算。

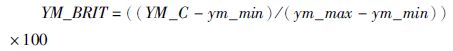

目前有两种比较常用的方法连续计算岩石脆性,一种是弹性参数法(Grieser and Bray, 2007),认为杨氏模量越高,泊松比越低的岩石脆性更强(图 5)。如图所示,绿色数据点表示脆性差,红色数据点表示脆性好,从绿色到红色杨氏模量越来越大,泊松比越来越小,脆性越来越好,其中颜色柱子代表计算出来的岩石脆性。具体计算方法如下:

|

图 5 杨氏模量和泊松比交会图(据Rickman et al., 2008) Fig. 5 A cross plot of Young’s Modulus and Poisson’s Ratio(after Rickman et al., 2008) |

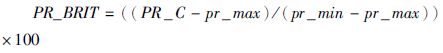

|

|

|

其中,YM_C, PR_C:计算的杨氏模量和泊松比;

ym_max, ym_min:杨氏模量最大、最小值;

pr_max, pr_min:泊松比最大、最小值;

YM_BRIT, PR_BRIT:杨氏模量和泊松比分别计算的脆性;

BRITavg:岩石脆性指数。

然而这种方法有其不足之处,一是杨氏模量最大值和最小值的确定方法不统一,因此不同区块的岩石脆性无法对比;二是杨氏模量和泊松比在脆性评价中的权重不确定,使得脆性的评价存在不确定性;三是连续计算脆性指数时通常用纵横波资料,对于因井眼不规则和气体影响等因素需要进行校正。

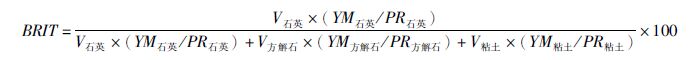

然而,横波资料由于费用问题在油田并不常测,为了能方便地表征岩石脆性,威德福公司发展了另外一种方法连续的脆性评价方法——矿物组分法。泥页岩中常见的有三种矿物,石英、方解石和粘土,其中石英脆性最强,方解石中等,粘土最差,因此可用下式简单表征岩石脆性:

|

其中,V:矿物体积;BRIT:岩石脆性指数。

这种方法简单易操作,但岩石矿物组分多种多样,仅靠这三种矿物组分含量来表征显得精确性不够且需要大量岩心分析资料进行刻度。

笔者针对这两种方法存在的不足,根据脆性在地质学等相关学科上的定义(断裂或破坏前表现出极少或者没有塑性形变的特征),以破裂时体积应变量的大小来表征脆性大小,研究脆性与杨氏模量、泊松比和矿物体积之间的关系,提出评价岩石脆性的新方法——弹性参数与矿物成分组合法(EP & MC Method)。

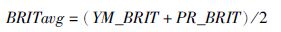

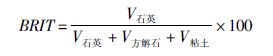

首先,采用数值模拟的方法模拟杨氏模量和泊松比随矿物成分含量变化的规律。研究区岩石矿物分析表明,石英、方解石和伊利石是主要的矿物成分,三种矿物的杨氏模量和泊松比如表 3所示。根据矿物分析的粘土含量,假设伊利石含量为30%,分别利用Voigt(1910) 和Reuss(1929) 模型(Voigt模型和Reuss模型分别代表数值的上下限)模拟岩石杨氏模量和泊松比随不同含量石英和方解石的变化规律(如图 6、图 7)。随石英含量增加,杨氏模量增加,泊松比减小,表明脆性越来越强;随方解石含量增加,杨氏模量减小,泊松比增加,表明脆性越来越弱。因此,岩石的脆性主要由石英含量来体现,但目前依然无法解决杨氏模量和泊松比在脆性评价中的权重问题。

|

|

表 3 矿物弹性参数 Table 3 Mineral elastic parameters |

|

图 6 弹性参数随石英含量变化图 Fig. 6 Elastic parameters versus quartz content |

|

图 7 弹性参数随方解石含量变化图 Fig. 7 Elastic parameters versus calcite content |

其次,根据3块岩心的实验结果,岩石破裂时体积变化量随杨氏模量的增加而减小(图 3),即岩石脆性随杨氏模量的增加而增加,而泊松比与岩石脆性的关系恰好相反(图 8),为了更加突出脆性强的岩石,笔者综合上述两种计算方法,结合实验和数值模拟结果提出计算岩石脆性的新公式:

|

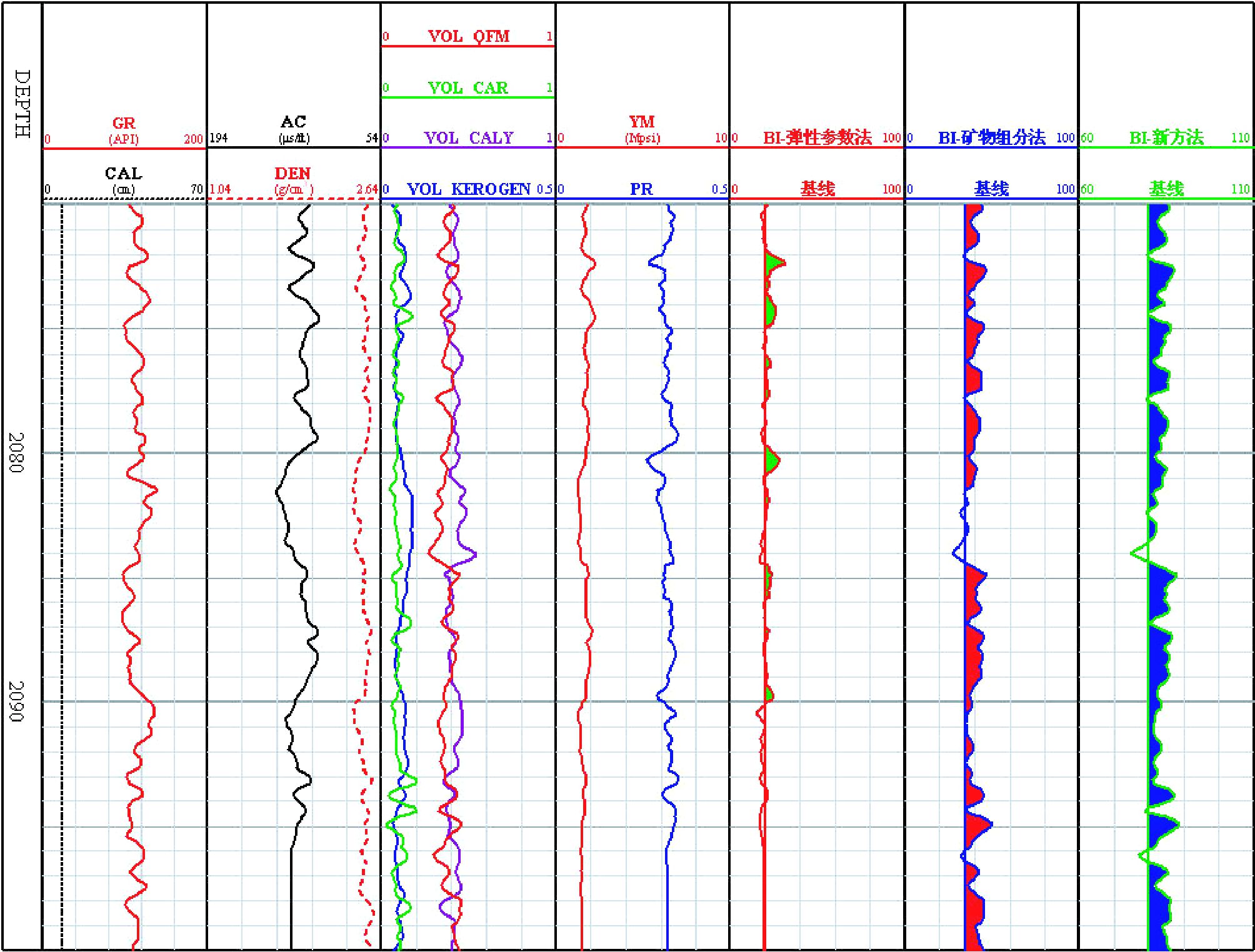

图 8 H井青山口组泥页岩脆性分析结果 Fig. 8 Brittleness analysis results of Qingshankou shale from well H |

|

对某泥页岩油井的测井数据进行处理,得到矿物组成、基本岩石力学参数,并利用上述脆性评价方法,计算青山口组泥页岩的脆性指数,优选目的层段。

根据前人研究成果(蒋裕强等, 2010; 付永强等, 2011; 李庆辉等, 2012),脆性越高,越倾向于形成裂缝网络,泥页岩产能也越高;脆性越差,岩石的塑性特征越明显,破坏时吸收的能量越多,岩石易形成简单形态的裂缝,在一定程度上降低了压裂改造的效果。脆性对泥页岩层段压裂效果的影响在实践中也得到裂缝示踪和微地震监测的证实(付永强等, 2011),脆性层段水力裂缝穿透和扩展充分,遇天然裂缝后分叉更多,转向角度更大,改造效果较塑性层段更加显著(李庆辉等, 2012)。

图 8为该井试油层段中一段,试油结论为低产油层,处理成果如图所示。干酪根含量5%~10%,石英和泥质含量均在30%左右,方解石含量小于10%。从石英含量来看,该段脆性不是太好,但还是有一定的脆性;从脆性指数处理结果来看,矿物组分法和新方法要比弹性参数法计算结果符合实际,矿物组分法和新方法处理结果非常类似,新方法处理的脆性整体要比矿物组分法大,这部分差别能否对压裂施工造成影响,还需要进一步的验证。可以确定的是H井在该地区周围的产油量是相对比较高的,虽然由于储层物性的原因,产量依然比较低。

4 结论(1) 泥页岩的力学特性与取心深度、加载条件和取心方位等有关。实际评价其力学性质时,建议针对具体地区具体层位进行研究,模拟地下真实力学环境,才能得到准确的结果。

(2) 通过数值模拟和实验测量,综合弹性参数和矿物组分两种方法提出了一种新的脆性评价方法,并实现了单井脆性评价,效果较前两种方法好。公式主要针对研究区含钙硅质泥页岩且矿物组分较稳定的地区,对于其它不同矿物成分的岩石需先进行模拟再应用于生产中。

(3) 储层的力学特性对泥页岩的开发影响重大,钻井压裂时需要根据岩石的力学特性进行设计和施工。然而岩石内不但存在着孔隙、裂隙,组成岩石的矿物也是多种多样,且胶结物和胶结程度亦不同,借助于弹性理论计算出来的物理量与实验或者实验数据计算的结果总会有着一定的误差。深入了解其破坏机理和力学特性是勘探开发必要的技术支撑,在今后研究中应给予足够重视。

| [] | Bishop AW. 1967. Progressive failure with special reference to the mechanism causing it. Oslo: Proceedings of the Geotechnical Conference: 142–150. |

| [] | Fu YQ, Ma FM, Zeng LX, et al. 2011. Key techniques of experimental evaluation in the fracturing treatment for shale gas reservoirs. Natural Gas Industry, 31(4): 51–54. |

| [] | Grieser B, Bray J. 2007. Identification of production potential in unconventional reservoirs. SPE, 06623: 1–6. |

| [] | Hetényi M. 1950. Handbook of Experimental Stress Analysis. New York: John Wiley: 23-25. |

| [] | Honda H, Sanada Y. 1956. Hardness of coal. Fuel, 35: 451. |

| [] | Howell J V. 1960. Glossary of Geology and Related Sciences. Washington D.C: American Geological Institute: 99–102. |

| [] | Huang ZK, Chen JP, Xue HT, et al. 2013. Microstructural characteristics of the Cretaceous Qingshankou Formation shale, Songliao Basin. Petroleum Exploration and Development, 40(1): 58–65. |

| [] | Hucka V, Das B. 1974. Brittleness determination of rocks by different methods. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 11(10): 389–392. DOI:10.1016/0148-9062(74)91109-7 |

| [] | Jiang YQ, Dong DZ, Qi L, et al. 2010. Basic features and evaluation of shale gas reservoirs. Natural Gas Industry, 30(10): 7–12. |

| [] | Kang YZ. 2012. Characteristics and exploration prospect of unconventional shale gas reservoirs in China. Natural Gas Industry, 32(4): 1–5. |

| [] | Li QH, Chen M, Fred PW, et al. 2012. Influences of engineering factors on shale gas productivity: A case study from the Haynesville shale gas reservoir in North America. Natural Gas Industry, 32(4): 54–59. |

| [] | Morley A. 1944. Strength of Materials. London: Longman Green: 71-72. |

| [] | Obert L, Duvall WI. 1967. Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock. New York: John Wiley: 78-82. |

| [] | Ramsay JG. 1967. Folding and Fracturing of Rocks. London: McGraw-Hill: 44-47. |

| [] | Reuss A. 1929. Berechnung der flieβgrenze von mischkristallen auf grund der plastizität sbedingung für einkristalle. ZAMM-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 9(1): 49–58. DOI:10.1002/(ISSN)1521-4001 |

| [] | Rickman R, Mullen M, Petre E, et al. 2008. A practical use of shale petrophysics for stimulation design optimization: All shale plays are not clones of the Barnett Shale. SPE, 115258: 1–11. |

| [] | Voight W. 1910. Lehrbuch der Kristallphysik. Leipzig: Teubner-Verlag. |

| [] | Zhu GY, Jin Q, Zhang SC, Dai JX, Zhang LY, Li J. 2004. Distribution characteristics of effective source rocks and their control on hydrocarbon accumulation: A case study from the Dongying sag, eastern China. Acta Geologica Sinica, 78(6): 1275–1288. DOI:10.1111/acgs.2004.78.issue-6 |

| [] | Zhu GY, Gu LJ, Su J, Dai JX, Ding WL, Zhang JC, Song LC. 2012. Sedimentary association of alternated mudstones and tight sandstones in China’s oil and gas bearing basins and its natural gas accumulation. Journal of Asian Earth Sciences, 50: 88–104. DOI:10.1016/j.jseaes.2012.01.008 |

| [] | Zhu GY, Wang ZJ, Su J. 2013. Geochemical characteristics of high-quality hydrocarbon source rocks in the Nanpu sag of the Bohai Bay Basin, China. Oil Shale, 30(2): 117–135. DOI:10.3176/oil.2013.2.03 |

| [] | 付永强, 马发明, 曾立新, 等. 2011. 页岩气藏储层压裂实验评价关键技术. 天然气工业, 31(4): 51–54. |

| [] | 黄振凯, 陈建平, 薛海涛, 等. 2013. 松辽盆地白垩系青山口组泥页岩孔隙结构特征. 石油勘探与开发, 40(1): 58–65. |

| [] | 蒋裕强, 董大忠, 漆麟, 等. 2010. 页岩气储层的基本特征及其评价. 天然气工业, 30(10): 7–12. |

| [] | 康玉柱. 2012. 中国非常规泥页岩油气藏特征及勘探前景展望. 天然气工业, 32(4): 1–5. |

| [] | 李庆辉, 陈勉, FredPW, 等. 2012. 工程因素对页岩气产量的影响: 以北美Haynesville页岩气藏为例. 天然气工业, 32(4): 54–59. |

2013, Vol. 29

2013, Vol. 29