2. 中国石油塔里木油田公司, 库尔勒 841000;

3. 中国石油勘探开发研究院, 北京 100083

2. Tarim Oil-field Company, PetroChina, Korla 841000, China;

3. Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina, Beijing 100083, China

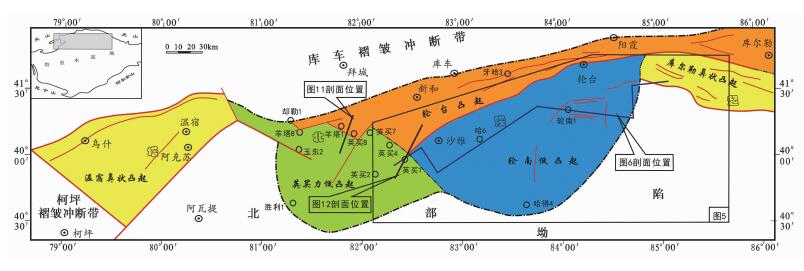

塔里木盆地位于中国西北部, 四周为天山、昆仑山和阿尔金山所环绕, 是我国陆上最大的沉积盆地, 也是我国重要的油气产区。伴随着油气勘探工作的深入, 人们不断深化对塔里木盆地的地质认识。通常将塔里木盆地划分为三隆四坳, 自北向南分别是:库车坳陷、塔北隆起、北部凹陷、中央隆起、西南坳陷、塔南隆起、东南凹陷 (图 1)(贾承造, 1997;李曰俊等, 1999, 2000, 2003, 2008a, b;王步清等, 2009;安海亭等, 2009)。

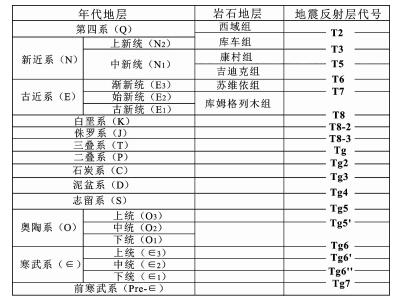

|

图 1 目前常用的塔里木盆地构造单元划分 (据李曰俊等, 1999, 2003改绘) Fig. 1 The division of tectonic units of Tarim Basin in use (modified after Li et al., 1999, 2003) |

塔北隆起是位于塔里木盆地北部的一个一级正向构造单元, 主体为第四系所覆盖, 地质研究必须借助于地球物理和钻井资料。

塔北隆起的形成演化经历了长期复杂的地质过程, 形成了复杂多变的地质构造。正确认识塔北隆起的地质构造特征是塔里木地质研究不可或缺的重要组成部分。同时, 塔北隆起是塔里木盆地油气最富集的一级构造单元之一。目前塔里木盆地所发现的石油储量大部分集中在塔北隆起。塔里木石油会战建立的第一个油气勘探开发基地--轮南-塔河油田储量规模超过十亿吨, 是塔里木盆地已发现最大的油田。塔北隆起重要的地质研究意义, 尤其是其在塔里木油气勘探开发中无以替代的地位, 吸引着众多地质学家和石油地质学家的目光 (贾承造等, 1992;张光亚等, 1994;汤良杰等, 1999;汤良杰和金之钧2000;李曰俊等, 2000, 2001;周凤英等, 2001;孙龙德等, 2002, 2007;孙龙德和李曰俊, 2004;周新源等, 2002;何发岐, 2002;林忠民, 2002;徐杰等, 2002;刘静江等, 2004;罗春兰等, 2006;杨海军等, 2007;潘文庆等, 2008;安海亭等, 2009;Hsu et al., 1994;Yao and Hsu, 1994)。

关于塔北隆起的构造属性, 从塔里木盆地隆-坳格局的角度, 它是一个残余古隆起或改造古隆起 (韩剑发等, 2006;邬光辉等, 2009);从山-盆系统角度, 它是叠加在古生代古隆起基础上的中生代库车周缘前陆盆地的前隆, 现今深埋于北塔里木陆内前陆盆地的前渊之下 (李曰俊等, 2000, 2001, 2009;孙龙德等, 2002;杨海军等, 2010);也有地质学家认为它是一个残余岛弧 (Hsu et al., 1994;Yao and Hsu, 1994)。塔北隆起是塔里木盆地早期地震勘探发现的大型的基底隆起之一, 在塔里木盆地构造单元划分中, 它是盆地一个一级正向构造单元 (贾承造, 1997)。早期的塔北隆起包括库尔勒 (鼻状) 凸起、轮台凸起、草湖凹陷、轮南低凸起、哈拉哈塘凹陷和南喀-英买力低凸起6个次级构造单元, 不包括西段的温宿 (鼻状) 凸起 (图 2)(贾承造, 1997;孙龙德和李曰俊, 2004)。1999年, 笔者等从事“塔里木盆地第十三区块石油地质综合研究”过程中, 划分出温宿 (鼻状) 凸起, 并将其归属塔北隆起, 作为塔北隆起的一个次级构造单元 (图 3)(李曰俊等, 2000)。这一方案为塔里木石油界所接受, 并沿用至今。

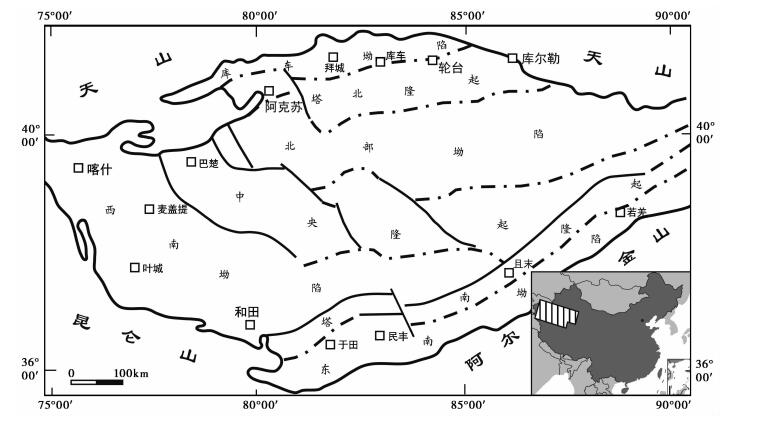

|

图 2 1999年前的塔北隆起构造单元划分 (据贾承造, 1997;孙龙德和李曰俊, 2004修改) Fig. 2 The tectonic division of Tabei Rise before 1999 (modified after Jia, 1997; Sun and Li, 2004) |

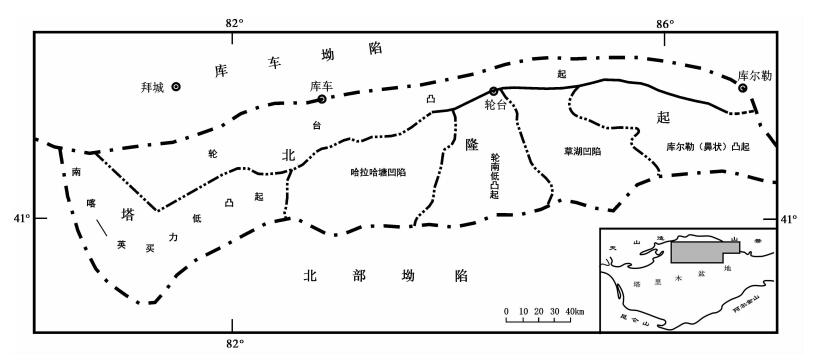

|

图 3 目前常用的塔北隆起构造单元划分 (据李曰俊等, 2000;孙龙德和李曰俊, 2004修改) Fig. 3 The tectonic division of Tabei Rise in use (modified after Li et al., 2000; Sun and Li, 2004) |

以往的塔北隆起构造单元划分方案存在以下几个值得商榷的地方:(1) 从含油气盆地构造单元划分原则和划分体系的角度, 原塔北隆起中的哈拉哈塘凹陷和草湖凹陷就是值得商榷的。通常, “凹陷”是“坳陷”的次级构造单元, 通常不是隆起的次级构造单元;只有在特殊情况下 (如出现“隆中凹”, 而且这一“隆中凹”远达不到“坳陷”的规模, 不宜称为“坳陷”的情况下), 才会在“隆起”中划分出“凹陷”。原构造单元划分 (图 1、图 2、图 3) 中, “哈拉哈塘凹陷”和“草湖凹陷”向北部坳陷逐渐过渡, 自然延伸, 中间没有任何构造界限分隔;它们即使是“凹陷”, 也该作为北部坳陷的组成部分, 而不该划归塔北隆起。(2) 以往的塔北隆起构造单元划分方案, 将一个完整的大型鼻状背斜构造人为分割, 分别归属轮南低凸起、哈拉哈塘凹陷和草湖凹陷, 塔里木河以南部分则被划归北部坳陷的满加尔凹陷。这一划分方案没有客观反映该地区的构造格局, 容易误导人们对该地区构造格局的理解;(3) 塔北隆起南界缺乏明确的定义, 主体部分采用塔里木河为界, 不符合构造单元边界确定原则;(4) 轮台凸起/英买力低凸起、轮南低凸起/哈拉哈塘凹陷、轮南低凸起/草湖凹陷等次级构造单元间的分界缺乏明确定义, 存在较多人为因素。

盆地构造格局是控制油气运聚成藏的关键因素, 盆地构造单元的划分是我们对盆地地质构造研究和认识的一个综合反映。正确、合理的构造单元划分, 有利于正确认识油气的形成和分布规律。针对塔北隆起原构造单元划分中存在的诸多值得商榷之处, 我们根据近年来对塔北地区地质构造的研究成果, 对塔北隆起次级构造单元的划分进行了探讨, 提出了塔北隆起的构造单元划分的新方案, 以期更客观、合理地反映塔北隆起的构造格局, 有利于指导该地区的油气勘探开发。

2 含油气盆地构造单元划分的原则构造单元划分是含油气盆地基础石油地质研究的重要内容。一个正确合理的构造单元划分, 是正确认识油气成藏规律和油气勘探战略合理部署的重要基础。进行构造单元划分时, 首先必须明确构造单元划分的原则。

在大地构造研究中, 构造单元划分有不同的尺度, 按研究范围的大小可以有全球的板块划分、区域大地构造单元划分和盆地构造单元划分。盆地构造单元划分是石油地质界所关注的, 许多石油地质学家对此进行了探讨 (贾承造, 1997;李曰俊等, 2000;张国良等, 2001;杨海波等, 2004;潘正中等, 2007;王步清等, 2009);中国石油天然气总公司还专门为此制定了行业标准 (中国石油天然气总公司, 1995 ①)。顾名思义, 构造单元划分的依据是构造因素;同一构造单元在形成演化和构造属性上应当具有一定的成因联系。严格说, 非地质构造因素不能用于构造单元划分。

①中国石油天然气总公司.1995.中华人民共和国石油天然气行业标准《含油气盆地构造单元划分》

含油气盆地构造单元划分的主要依据包括:(1) 基底的相对起伏状态;(2) 基底性质;(3) 地层和沉积建造;(4) 构造变形特征;(5) 岩浆作用和 (6) 成因机制和形成演化过程。虽然勘探界对于构造单元划分的原则有不同的认识, 但是, 构造单元划分的命名系统 (隆起/坳陷、凸起/凹陷、断隆/断陷) 就已经清楚地告诉我们, “基底的相对起伏状态”是含油气盆地构造单元划分的首要依据。这里需要进一步说明的是, “基底”有“板块基底”和“盆地基底”2种不同的含义。(1) 板块基底:板块最终形成之前的所有岩石都属于板块基底的组成部分, 如塔里木板块, 南华纪之前 (约800Ma前), 在罗迪尼亚超大陆增生的过程中, 南、北塔里木地块拼接到一起, 形成了统一的塔里木板块, 此后沉积了板块的第一套沉积盖层--南华系, 所以, 南华纪以前的所有岩石都是塔里木板块的基底。(2) 盆地基底:沉积盆地形成前的所有岩石都属于盆地的基底。如库车前陆盆地。中天山地块与塔里木古陆在二叠纪末-三叠纪碰撞造山过程中 (李曰俊等, 2001, 2009, 2010), 在南天山山前形成库车周缘前陆盆地, 因而, 前中生代的所有岩石都属于库车周缘前陆盆地基底的组成部分。在含油气盆地构造单元划分中, 以板块基底相对起伏状态为主, 辅之以盆地基底的相对起伏状态、构造属性、地层、沉积建造、构造变形、岩浆作用和形成演化历史, 划分一、二级构造单元 (隆起/坳陷、凸起/凹陷);在划分出一、二级构造单元的基础上, 根据地层、沉积建造、构造变形特征、岩浆作用等方面的因素, 划分三、四级构造单元 (构造区带、构造)。一、二级构造单元 (隆起/坳陷、凸起/凹陷) 是含油气盆地构造单元划分的基本单位, 三、四级构造单元 (构造区带、构造) 是辅助单位。

对于挤压型沉积盆地, 盆地边缘往往发育褶皱冲断带。这是一种特殊类型的构造单元, 既不同于隆起, 也不同于坳陷, 应当与隆起、坳陷并列为盆地的一级构造单元, 其划分依据是构造变形, 与基地起伏状态没有直接关系。表 1是本文的含油气盆地构造单元划分体系。

|

|

表 1 含油气盆地构造单元划分体系 Table 1 The division system of tectonic units in oil and gas basin |

含油气盆地构造单元的边界可以是较大规模的断裂构造带、重要的地层尖灭线或特定地层界面的某一等高线。断裂是最具体、最直观的构造边界, 当它与基底起伏状态一致或基本一致, 能够反映地质构造特征的变化和差异时, 断裂构造带可以说是构造单元边界的首选;但是, 选定一个具体的构造单元边界线的时候, 应该尽可能反映出基底的起伏状态, 也就是说, 当断裂、地层尖灭线等界线与基底的起伏状态不可调和的时候, 应该放弃此界线, 服从基底的起伏状态。

3 塔北隆起构造单元重新划分在以往的塔里木盆地构造单元划分方案 (贾承造, 1997;李曰俊等, 2000;孙龙德和李曰俊, 2004) 中, 塔北隆起的主体及其次级构造单元划分是一致的 (图 2、图 3)。以往的塔北隆起构造单元划分方案中存在一系列值得商榷的地方 (见前言), 为此, 我们在多年研究的基础上, 提出了如图 4所示的塔北隆起构造单元划分的新方案。相对于以往的构造单元划分方案, 该方案变动体现在以下几个方面:(1) 塔北隆起大致以中奥陶统顶面海拔-6500m等高线为南界, 而不是以塔里木河为界;北界不变。(2) 取消哈拉哈塘凹陷和草湖凹陷两个二级构造单元, 大致以中奥陶统顶面海拔-6500m等高线为界, 高于-6500m等高线部分归属轮南低凸起, 低于-6500m等高线部分归属北部坳陷。(3) 明确了轮台凸起与英买力低凸起的界限, 以新发现的羊塔1-英买8断裂带和英买4-英买1背斜构造带为界, 划分轮台凸起和英买力低凸起。(4) 以轮台-沙雅断裂作为轮南低凸起与轮台凸起的分界。(5) 重新定义了塔北隆起及其各次级构造单元。另外, 建议将“南喀-英买力低凸起”的命名简化为“英买力低凸起”, 以便于应用。塔北隆起东、西两端的两个鼻状凸起以及塔北隆起的北部边界都沿用前人的方案。

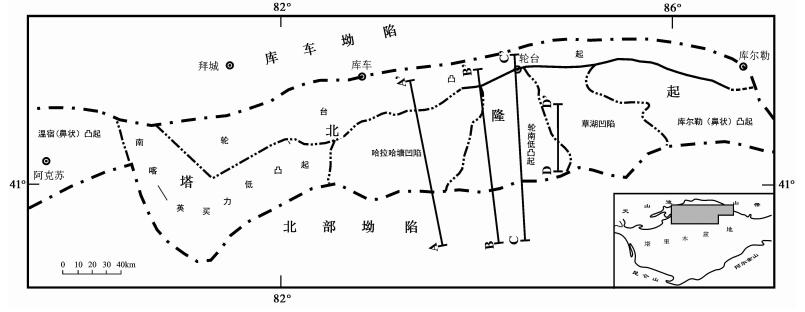

|

图 4 新的塔北隆起构造单元划分方案 Fig. 4 New tectonic division of Tabei Rise |

塔北隆起的南界是塔里木盆地构造单元划分中存在的最大的问题之一。究其原因, 主要是缺乏明显的构造界限。自塔北隆起向北部坳陷, 各构造层均逐渐延伸, 没有任何清晰、易于识别的构造线可以作为划分两者的分界, 所以, 前人取塔里木河作为两者的分界;还有一种说法是, 以往的塔里木盆地构造单元划分方案取沿塔里木河方向延伸的隐伏基底深大断裂为界, 划分塔北隆起和北部坳陷。无论基于哪种考虑, 以往构造单元划分中的塔北隆起/北部坳陷界限 (即塔北隆起的南界) 都是不合适的, 不符合含油气盆地构造单元划分原则。

首先, 以塔里木河为界划分塔北隆起和北部坳陷, 是不合适的。

河流是一条自然地理界线, 不是构造界线, 不宜作为构造单元划分的边界。实际上, 以往取塔里木河作为划分塔北隆起/北部坳陷的界线, 是一种无奈之举, 是一种没有办法的办法, 原因就是其间为渐变过渡关系, 没有明显的构造分界。即使该河流与地下的构造带吻合, 那也应以该构造带来划分构造单元, 而不是河流。

其次, 以沿塔里木河方向延伸的“隐伏基底深大断裂”为界划分塔北隆起和北部坳陷, 也是不合适的。

这条“隐伏基底深大断裂”是前人通过非地震地球物理手段圈定出来的, 不仅地表无法观察, 甚至在地震勘探中也找不到其踪迹, 即使沿塔里木河流域确实存在隐伏基底断裂, 也不宜作为含油气盆地构造单元划分的边界。这是因为, (1) 含油气盆地构造单元划分强调的是与油气有关的构造, 也就是说, 强调对勘探目的层 (沉积盖层) 有影响的构造;对于发育于结晶基底的断裂, 起码是通过控制结晶基底的起伏影响沉积盖层, 才有含油气盆地构造单元划分的价值;而沿塔里木河方向发育的基底隐伏断裂, 对沉积盖层没有任何影响, 不宜作为含油气盆地构造单元划分的依据。(2) 含油气盆地构造单元划分还强调油气勘探开发中的实用性和可操作性, 而塔里木河隐伏基底断裂在地震资料上没有任何反应, 在塔里木油气勘探开发中没有可操作性和实用性。从这个角度, 也不宜作为塔里木盆地构造单元划分的依据。

显然, 塔北隆起的南界在塔里木盆地构造单元划分中一直是一个悬而未决的问题, 亟待从地质构造的角度提供一个合理的解决方案。问题的症结在于, 自塔北隆起向北部坳陷逐渐过渡, 其间没有显而易见的构造界线/构造带可以作为划分两者的边界。根据前文所述的含油气盆地构造单元划分原则, 这种情况下, 关键目的层的特定构造线 (等高线) 或重要目的层的尖灭线都是划分两者边界的可以考虑选择, 剩下的问题是谁更能客观反映研究区关键构造层的起伏状态。

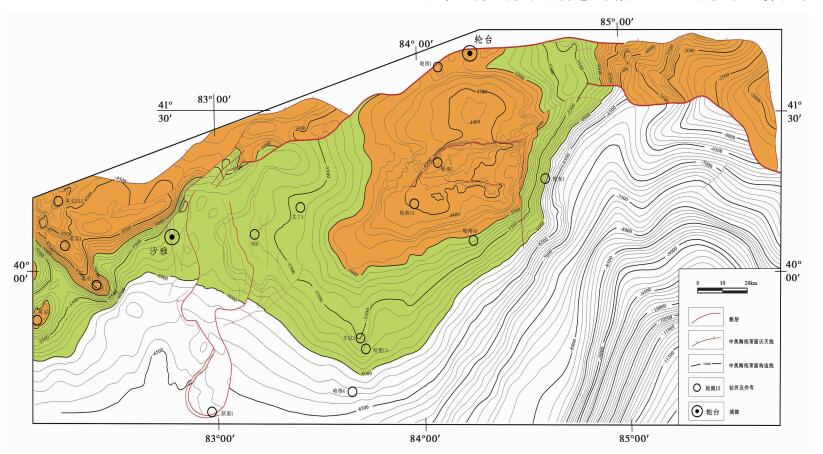

图 5是塔北隆起南部中奥陶统顶面的构造图, 它清楚地显示了塔北隆起南部关键构造层 (下古生界) 的起伏状态。所有重要目的层的尖灭线都不能很好地反映塔北隆起南缘的实际构造状态, 关键地层界面的特定等高线 (构造线) 就成为最现实的选择。奥陶系是塔北隆起 (南部) 最重要的油气勘探目的层之一, 中奥陶统顶面 (相当于地震反射层Tg5’)(表 2) 是地震上较易识别的一个反射界面, 该界面的起伏状态基本反映了塔北隆起 (南部) 下古生界的起伏状态, 选取该界面某一合适的等高线 (构造线) 作为塔北隆起的南界是一个较佳选择。虽然-6000m等高线较清晰、完整地反映了塔北隆起 (特别是轮南大型鼻状背斜) 南缘的实际构造状态, 但是, 在不违背含油气盆地构造单元划分原则的前提下, 为了更好服务于油气勘探开发, 利于轮南复式油气聚集区 (孙龙德和李曰俊, 2004) 的研究和勘探开发, 我们建议将哈得逊油田划归轮南低凸起, 所以, 本文大致以中奥陶统顶面-6500m等高线 (构造线) 作为塔北隆起的南界 (图 4、图 5)。

|

|

表 2 塔里木盆地北部的地震反射层及其与年代地层和岩石地层的关系 Table 2 Seismic reflection surfaces and their relation to chronostratigraphic and lithostratigraphic system in northern Tarim Basin |

|

图 5 轮南低凸起及邻区中奥陶统顶面构造图 位置见图 4 Fig. 5 The tectonic map of the top surface of Mid-Ordovisian of Lunnan Lower Uplift and its adjacent region Location of the section is shown in Fig. 4 |

地震资料解释显示, 原“哈拉哈塘凹陷”的主体和“草湖凹陷”北部构成轮南大型鼻状基底背斜的两翼, 是轮南低凸起的组成部分。根据地震资料解释成果形成的轮南低凸起及邻区中奥陶统顶面构造图, 清楚地显示出这一大型鼻状背斜的形态 (图 5)。穿越该大型鼻状背斜的地震剖面, 更直观地显示了该大型鼻状背斜的轮廓。

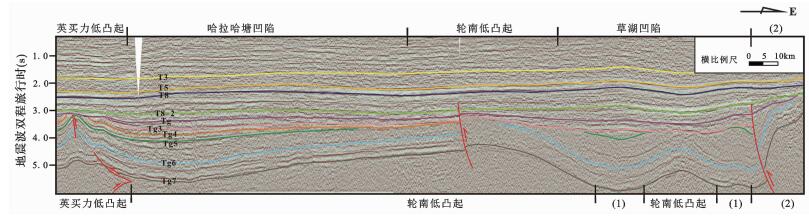

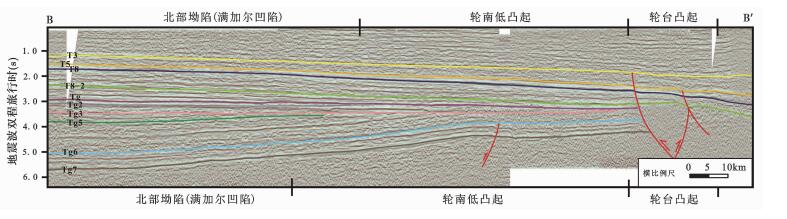

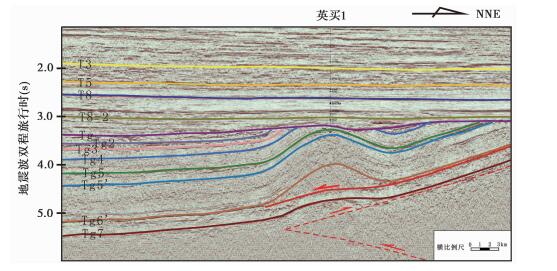

图 6是塔北隆起南部的一条区域性地震剖面。平面上, 该剖面为一条折线, 总体呈近东西向延伸。自西向东, 自英买力低凸起东部, 穿越原哈拉哈塘凹陷、轮南低凸起和草湖凹陷, 进入库尔勒鼻状凸起。因剖面呈折线延伸, 在剖面东部形成了地层起伏的假象, 两处进入北部坳陷位置, 基底和下古生界埋深特别深。不过, 该地震剖面主体清楚地显示出, 轮南低凸起是一个大型基底背斜构造;原轮南低凸起西部-原哈拉哈塘凹陷东部是该大型基底背斜的核部, 原哈拉哈塘凹陷西部、原轮南低凸起东部-原草湖凹陷西北部构成该大型基底背斜的两翼。该剖面由西向东延伸, 穿越原轮南低凸起之后即进入原草湖凹陷的南部, 基底埋深急剧加大, 显示原草湖凹陷南部属于负向构造单元, 应归属北部坳陷。

|

图 6 过轮南低凸起的近东西向区域地震剖面 图上方是原构造单元划分, 下方是新构造单元划分.(1) 北部坳陷;(2) 库尔勒鼻状凸起;剖面位置见图 4 Fig. 6 A nearly E-W diredted regional seismic section crossing the Lunnan Lower Uplift Above is the original tectonic division and below is the new tectonic division. (1) the North Depression, (2) Korla nose-shape Uplift. Location of the section is shown in Fig. 4 |

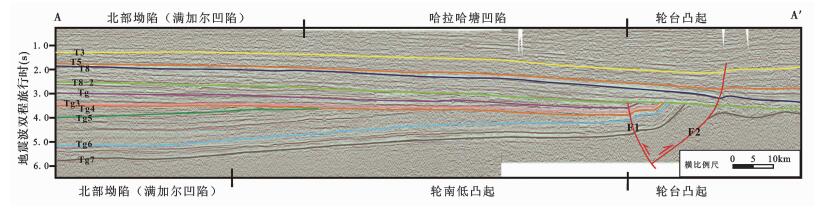

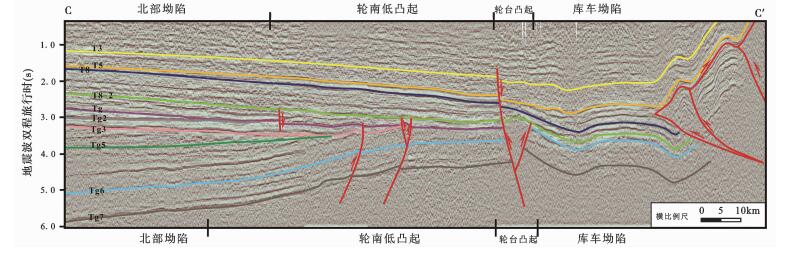

南北向的地震剖面显示, 哈拉哈塘凹陷与轮南低凸起具有相似的剖面结构特征 (图 7、图 8、图 9), 特别是前寒武系基底和下古生界同步起伏且埋深基本相当。所以, 哈拉哈塘凹陷是轮南大型鼻状背斜的一部分, 属于正向构造单元, 不宜称之为“凹陷”。本文将哈拉哈塘凹陷作为轮南低凸起的一部分归属轮南低凸起, 是合理的。

|

图 7 过原哈拉哈塘凹陷的A-A’地震剖面 图上方为原构造单元划分, 下方为新构造单元划分.剖面位置见图 3 Fig. 7 A-A' seismic section crossing the former Halahatang Depression Above is the original tectonic division and below is the new tectonic division. Location shown in Fig. 3 |

|

图 8 过原轮南低凸起西部的B-B’地震剖面 图上方为原构造单元划分, 下方为新构造单元划分.剖面位置见图 3 Fig. 8 B-B' seismic section crossing the western part of the former Lunnan Lower Uplift Above is the original tectonic division and below is the new tectonic division. Location shown in Fig. 3 |

|

图 9 过轮南低凸起的C-C’地震剖面 剖面上方是原构造单元划分, 剖面下方是新的构造单元划分.剖面位置见图 3 Fig. 9 C-C' seismic section crossing the Lunnan Lower Uplift. Above is the original tectonic division and below is the new tectonic division. Location of the section is shown in Fig. 3 |

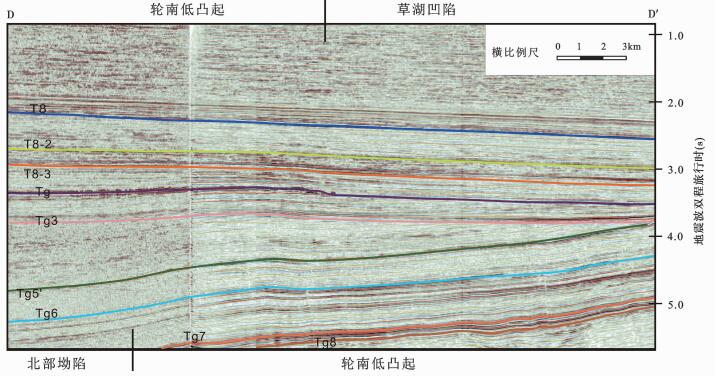

由轮南低凸起的东南部向北进入草湖凹陷中-北部, 基底和下古生界不仅没有明显降低, 而是由轮南低凸起向草湖凹陷逐步升高 (图 10)。相邻的两个构造单元, 正向构造单元“凸起”的基底和关键构造层比负向构造单元“凹陷”低, 不合理, 不符合构造单元划分的基本原则。结合东西向地震剖面 (图 6) 和中奥陶统顶面构造图 (图 5) 分析, 草湖凹陷的中-北部是轮南大型鼻状背斜的东翼, 应该归属轮南低凸起;同时, 原轮南低凸起东南角中奥陶统顶面海拔低于-6500m部分, 应从轮南低凸起划出, 划归北部坳陷。

|

图 10 D-D’三维地震剖面 剖面上方是原构造单元划分, 剖面下方是新的构造单元划分.剖面位置见图 3 Fig. 10 D-D' 3D seismic section Above is the original tectonic division and below is the new tectonic division. Location of the section is shown in Fig. 3 |

以往的塔北隆起构造单元划分中 (图 2、图 3;贾承造等, 1992;贾承造, 1997;孙龙德和李曰俊, 2004), 因为轮台凸起与英买力低凸起之间缺乏可作为构造单元分界的明确的构造界线, 就人为地切出来一条折线作为两者的分界。这条界线的定义不够明确, 有一定的不确定性, 需要尽快给出一个明确的定义 (划定两者分界的明确无误的原则和确切位置), 最好能找到一条适合作为两者分界的明确的构造界线。

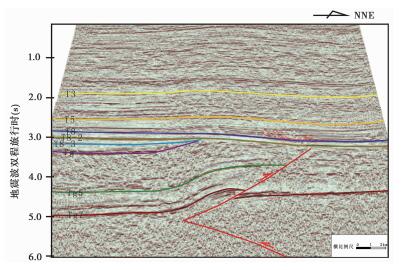

羊塔1-英买8断裂是我们新发现的一条断裂构造带 (图 4、图 11)。这是一条基底卷入型楔状冲断带, 由向SW方向冲断的主冲断层及其派生的向NE方向冲断的反冲断层组成。走向NW-SE, 东南延伸至马纳岩浆杂岩, 进入马纳杂岩后不清楚;西北延伸至羊塔克断裂带, 并被羊塔克断裂带错断。这是一条醒目的构造边界, 此构造带两侧的前震旦系和古生界各反射层存在明显的落差, 即, 从南西向北东, 在羊塔1-英买8断裂带处陡然升高;而且, 构造带两侧的地质构造特征也存在明显的差异, 显然, 这是一条很理想的构造单元划分的边界, 可以作为轮台凸起和英买力低凸起之间的分界。

|

图 11 过羊塔1-英买8断裂的地震剖面 剖面位置见图 4 Fig. 11 The seismic section crossing the Yangta 1-Yingmai 8 Fault Location of the section is shown in Fig. 4 |

马纳杂岩东南侧有一条现成的构造带可以作为轮台凸起和英买力低凸起之间的分界, 即英买4-英买1背斜构造带 (深部可能隐伏一基底楔状冲断构造)(图 5、图 12)。这是一个向东南方向倾伏的长轴状背斜, 长轴方向NW-SE, 是由沿寒武系膏盐层滑脱而形成的一个滑脱背斜。英买4-英买1背斜是一条很明显的构造线, 中寒武统以上的古生界沿此构造线发生陡然的落差 (图 5), 适合作为构造单元的边界。我们建议将其作为轮台凸起与英买力低凸起之间的分界, 具体分界线位置建议置于背斜东北侧向斜的鞍部, 将英买4-英买1背斜完整地划归英买力低凸起;这样符合英买力低凸起沿中寒武统滑脱褶皱的构造变形特征, 该界线的东北侧 (轮台凸起) 基本不发育沿中寒武统的滑脱褶皱。

|

图 12 过英买4-英买1背斜的地震剖面 剖面位置见图 4 Fig. 12 The seismic section crossing the Yingmai 4-Yingmai 1 anticline Location of the section is shown in Fig. 4 |

所以, 我们建议以羊塔1-英买8断裂和英买4-英买1背斜作为轮台凸起和英买力低凸起的分界。

4 塔北隆起及其次级构造单元的定义塔北隆起是一个古生代-中生代的大型叠合古隆起, 雏形形成于古生代中期, 于古生代末-三叠纪定型为库车周缘前陆盆地的前隆。该古隆起持续演化至侏罗纪末-白垩纪早期, 现今深埋于新近系-第四系之下, 处于晚新生代北塔里木陆内前陆盆地前渊带范围内。

前人曾称塔北隆起为残余古隆起或改造古隆起 (韩剑发等, 2006;邬光辉等, 2009)。从区域地震剖面上 (图 6、图 9) 可以看到, 塔北隆起虽然深埋于新近系-第四系之下, 但是其大型古隆起形态保存完好, 说明其在晚新生代只是整体沉降, 没有遭受明显的变形改造。为了更准确地反应其目前的客观地质构造状态, 本文称之为“深埋古隆起”。

按本文划分方案, 塔北隆起可以进一步划分为5个次级构造单元, 分别是:库尔勒鼻状凸起、轮台凸起、轮南低凸起、英买力低凸起和温宿鼻状凸起。其中, 轮南低凸起是本文重新划分和讨论的核心, 轮台凸起和英买力低凸起也做了适当调整, 东端的库尔勒鼻状凸起和西端的温宿鼻状凸起没有任何变化。

轮南低凸起位于塔北隆起的南部, 是一个大型古生代鼻状基底背斜, 鼻状背斜的最高部位位于轮南断裂带北侧, 向西南方向倾伏。轮南低凸起北以轮台-沙雅断裂与轮台凸起-英买力低凸起相隔;南与北部坳陷呈渐变过渡关系, 本文取中奥陶统顶面海拔-6500m等高线作为两者大致的分界。

轮南低凸起是塔北前石炭纪古隆起的一部分, 也是该古隆起目前保存最好的部分。前石炭纪塔北古隆起包括轮南低凸起和轮台凸起, 向东、西方向延伸, 还包括库尔勒和温宿鼻状凸起的大部分。该古隆起形成于加里东晚期, 动力来源可能是昆仑加里东碰撞造山作用。不整合于寒武系-中奥陶统碳酸盐岩建造之上的上奥陶统-泥盆系碳酸盐岩/碎屑岩互层-碎屑岩, 具有明显的生长地层特征, 代表了该古隆起的形成演化过程。石炭系东河砂岩与下伏地层之间的不整合, 是轮南低凸起最显著的不整合。至此, 结束了塔北前石炭纪古隆起的形成演化过程, 同时也是轮南低凸起基本定型的时间。

海西末期-印支初期, 南天山碰撞造山过程中 (李曰俊等, 2000, 2001, 2009, 2010;Xiao et al., 2009), 塔北隆起定型为库车周缘前陆盆地的前缘隆起, 在此过程中, 作为该前缘隆起的一部分, 轮南低凸起遭受一定程度的改造, 最明显的是轮台-沙雅断裂、轮南断裂 (即通常所说的轮南断垒)、桑塔木断裂 (即通常所说的桑塔木断垒) 和轮西断裂等断裂构造带的形成。其中, 轮台-沙雅断裂的形成, 造成了轮南低凸起和轮台凸起的差异演化, 限定了轮南低凸起的北部边界。海西末期-印支初期是轮南低凸起的定型期, 此后构造活动较弱, 仅发育一些对于构造格局没有明显影响的中-新生代小型正断层。

轮台凸起是塔北隆起最北部的一个次级构造单元, 南以轮台-沙雅断裂与轮南低凸起和库尔勒鼻状凸起相邻;北界为库车褶皱冲断带的前锋断层, 即秋里塔格构造带的南缘;西南以羊塔1-英买8断裂带和英买4-英买1背斜构造带与英买力低凸起相接。

轮台凸起与轮南低凸起古生代的构造演化是一体的, 共同构成了塔北前石炭纪古隆起的主体;直到海西末期-印支期轮台-沙雅断裂形成后, 两者才明显分开, 开始差异演化。轮台凸起是塔北前石炭纪古隆起遭受强烈改造的部分。在海西末期-印支期塔北前缘隆起定型的过程中, 轮台凸起是其中隆升幅度最大的一个次级构造单元, 构成库车周缘前陆盆地前缘隆起的最高部位, 古生代地层遭受强烈的风化剥蚀, 形成巨大的地层间断, 中-新生代地层往往直接不整合在寒武-奥陶系碳酸盐岩乃至前寒武系变质岩之上。海西末期-印支期基本定型后, 轮台凸起遭受的改造作用也比轮南低凸起强, 特别是白垩纪-新近纪发生构造负反转, 形成一系列较大规模的张扭性正断层。正是由于海西末期-印支期及其以后, 轮台凸起发生的较强的构造作用, 导致了轮台凸起和轮南低凸起在统一的前石炭纪古隆起基础上的差异构造演化, 特别是轮台-沙雅断裂直接构成了两者之间的天然分界。构造演化的差异性也使两者分别形成不同的油气系统。

英买力低凸起, 北东以羊塔1-英买8断裂和英买4-英买1背斜及其自然延伸线为界与轮台凸起和轮南低凸起相邻;西北部, 与库车褶皱冲断带的分界是秋里塔格构造带前缘;西隔喀拉玉尔滚 (浅部) 断裂, 与温宿鼻状凸起相接;南部边界是喀拉玉尔滚 (深部) 断裂和中奥陶统顶面海拔约-6500m等高线的包络线。它是塔北晚海西-印支期前缘隆起的组成部分;在塔北前石炭纪古隆起形成演化过程中, 英买力低凸起的主体缺乏大规模隆升的证据, 可能处于古隆起的坡脚部位, 甚至部分处于古隆起的外围, 没有发生明显的构造抬升, 没有明显的地层风化剥蚀。现今地层剖面上, 古生界中上部地层的大量缺失是晚海西-印支期风化剥蚀作用的结果。因此, 英买力低凸起是晚海西-印支期的古隆起, 是库车周缘前陆盆地前缘隆起的一部分。当时, 英买力低凸起属于轮台凸起的西南倾没端, 隆升幅度低于轮台凸起, 因羊塔1-英买8冲构造带的基底卷入型楔状盲作用和英买4-英买1背斜的滑脱褶皱作用, 使构造带北东侧的轮台凸起相对于英买力低凸起陡然抬升, 从而将两者分割为一个“凸起”和一个“低凸起”。

英买力低凸起发育强烈的岩浆活动、复杂的断裂构造和盐构造。

这里是塔里木盆地岩浆岩最发育的地区之一, 侵入岩和喷发岩都非常发育。喷发岩主要见于残余的二叠系地层中, 为中-酸性和基性火山岩, 往往厚度巨大, 可达上千米 (如英买16井钻揭二叠系中-酸性火山岩1012.5m, 未穿)。侵入岩主要为花岗岩类, 也有一些中-基性侵入体, 侵入于古生代地层中, 为中生界不整合上覆, 其中规模最大的是马纳岩体。

英买力地区存在2个重要的区域性主滑脱层/面:一个是中寒武统的膏盐层, 另一个是古近系底部的膏盐层。这两个主滑脱面的膏盐岩的塑性流动、变形, 形成盐构造;沿两个主滑脱面的顺层滑脱作用形成滑脱构造变形。盐构造和滑脱构造, 是从不同的角度观察、研究盐相关构造。沿中寒武统膏盐层的顺层滑脱作用, 形成了英买1-英买4背斜、英买2背斜等滑脱褶皱。沿古近系底部膏盐层的顺层滑脱作用, 形成了南喀、中喀、北喀、却勒等构造;另外, 在羊塔克构造带等地区形成宽缓的低幅度背斜构造。以中寒武统膏盐层为主滑脱面的滑脱构造主要形成于二叠纪末-三叠纪, 在晚新生代遭受一定程度的改造作用;以古近系底部膏盐层为主滑脱面的滑脱构造形成于晚新生代。

英买力地区的断裂构造, 目前可以清楚地识别出来的主要有三期:二叠纪与岩浆作用有关的断裂、二叠纪末-三叠纪的滑脱-冲断构造和晚新生代的滑脱冲断构造。此外, 研究区还发育燕山期-喜山期较小规模的正断层。二叠纪之前的构造变形, 因二叠纪强烈的岩浆作用及相关断裂的破坏, 已经非常难识别。强烈的岩浆作用及其相关断裂致使英买力地区的古生界构造层极大地复杂化, 造成了油气勘探和研究的难度。

库尔勒鼻状凸起和温宿鼻状凸起分别位于塔北隆起的东西两端, 向南天山方向抬升, 向塔里木盆地方向倾没。构造高部位大面积缺失古生代-中生代地层, 晚新生代地层往往直接不整合于前寒武纪变质岩之上。它们均发生过前石炭纪、中生代和晚新生代三次大规模的构造隆升, 第四纪才最终定型。晚新生代的大规模的隆升和强烈的构造变形, 是它们与塔北隆起其它构造单元的明显不同之处。对于这两个鼻状凸起的定义和范围, 本文未做任何变动。

5 讨论和结论(1) 建议取消哈拉哈塘凹陷和草湖凹陷, 重新定义轮南低凸起。地震勘探资料清楚地显示出, 塔北隆起南部是一个基底卷入型大型鼻状背斜, 前石炭纪的地层均卷入了背斜构造变形。原轮南低凸起、哈拉哈塘凹陷主体和草湖凹陷北部都是该大型鼻状背斜的组成部分, 原构造单元划分方案不能反映塔北隆起南部的构造格局, 甚至容易误导大家对该地区地质构造的认识。为此, 本文将轮南低凸起重新定义为塔北隆起南部的这一大型下古生界背斜构造, 包括原轮南低凸起、哈拉哈塘凹陷主体和草湖凹陷北部;建议取消哈拉哈塘凹陷和草湖凹陷两个二级构造单元, 将原草湖凹陷南部划归北部坳陷的满加尔凹陷。

(2) 大致以中奥陶统顶面海拔-6500m等高线作为塔北隆起的南界。塔北隆起与北部坳陷是逐渐过渡的, 其间没有明显的分界。以往以塔里木河作为塔北隆起南界, 不能反映塔北隆起的构造状态, 地震上无法明确识别, 不是一条合适的构造单元划分的边界。中奥陶统顶面海拔-6500m等高线较好地反映了塔北隆起南部的构造状态, 特别是轮南低凸起下古生界背斜轮廓, 也较好地反映了轮南复式油气聚集区的范围, 所以, 本文建议以此划分塔北隆起和北部坳陷。

(3) 以羊塔1-英买8断裂和英买4-英买1背斜划分英买力低凸起和轮台凸起。由于轮台凸起与英买力低凸起之间缺乏明显的构造分界, 以往的构造单元划分用一条折线作为两者的分界 (贾承造等, 1992;贾承造, 1997;孙龙德和李曰俊, 2004)。这条界线带有明显的人为因素, 是一个没有办法的解决办法。新发现的羊塔1-英买8断裂和英买4-英买1背斜组合成一条较清晰的NW-SE向的构造界线:(a) 此界线两侧古生界的各反射层存在明显的落差, NE侧相对于SW侧陡然升高, 从而构成了一条较明显的构造界线;(b) 塔北隆起范围内的中寒武统和古近系底部膏盐层主要见于该构造线SW侧, NE侧基本不发育, 从而导致盐构造和以它们为主滑脱面的滑脱构造主要发育于该线SW侧;(c) 该线SW侧主体部分缺乏确凿的证据证明前石炭纪古隆起的存在。综合上述原因, 我们建议取羊塔1-英买8断裂和英买4-英买1背斜作为英买力低凸起和轮台凸起之间的分界, 同时, 考虑到盐构造是英买力低凸起的一个重要地质特征, 将英买4-英买1背斜归属英买力低凸起, 将英买力低凸起与轮台凸起之间的分界置于背斜NE侧的向斜枢纽部位。

(4) 塔北隆起是库车周缘前陆盆地的前缘隆起。该前缘隆起是在前石炭纪古隆起的基础上, 于二叠纪末-三叠纪南天山碰撞造山作用过程中形成并基本定型的。塔北隆起可以进一步划分为库尔勒鼻状凸起、轮台凸起、轮南低凸起、英买力低凸起和温宿鼻状凸起五个次级构造单元。轮南低凸起和轮台凸起构成塔北前石炭纪古隆起的主体, 该古隆起向东西延伸, 包括库尔勒鼻状凸起和温宿鼻状凸起的大部分。其中, 轮南低凸起是塔北前石炭纪古隆起保存最好的部分, 后期改造较弱, 目前表现为一个下古生界大型鼻状背斜;轮台凸起是塔北前石炭纪古隆起遭受后期改造较强的部分, 受轮台-沙雅断裂和牙哈断裂控制, 呈断凸特征;轮台-沙雅断裂的形成, 将轮台凸起和轮南低凸起划分为两个独立的次级构造单元。英买力低凸起是二叠纪末-三叠纪形成的古隆起, 是库车周缘前陆盆地前缘隆起的一部分, 它以强烈的岩浆活动、复杂的断裂构造和盐构造为特征。库尔勒鼻状凸起和温宿鼻状凸起向南天山抬升, 向塔里木盆地倾伏, 在前石炭纪和中生代两期古隆起的基础上, 晚新生代再次大规模冲断、隆升, 并最终定型。晚新生代的冲断-隆升是其与塔北隆起其它构造单元最大的差异。

(5) 塔北隆起主体是一个深埋古隆起。塔北隆起的定义是二叠纪末-三叠纪库车周缘前陆盆地的前缘隆起。该前缘隆起 (塔北隆起) 的主体, 在晚新生代整体沉降, 成为晚新生代北塔里木陆内前陆盆地前渊带的组成部分。对于这一深埋于新生界之下的古隆起, 前人曾称之为残余古隆起或改造古隆起 (韩剑发等, 2006;邬光辉等, 2009)。鉴于其在晚新生代只是整体沉降, 大型古隆起形态保存完好, 没有遭受明显的变形改造。为了更准确地反应其目前的客观地质构造状态, 我们建议称之为“深埋古隆起”。

致谢 衷心感谢中国石油塔里木油田给我们研究塔北地区地震资料的机会。与王道轩教授、蔡振中博士、高宏亮博士、王步清博士、孟庆龙博士等的讨论得到了许多有益的启发;匿名审稿专家提出了宝贵的修改意见;在此, 一并致以由衷的感谢。| [] | An HT, Li HY, Wang JZ, Du XF. 2009. Tectonic evolution and its controlling on oil and gas accumulation in the Northern Tarim Basin. Geotectonica et Metallogenia, 33(1): 142–147. |

| [] | Han JF, Wang ZM, Pan WQ, Zhao MJ, Gu QY, Qin SF. 2006. Petroleum controlling theory of Lunnan paleohigh and its buried hill pool exploration technology, Tarim Basin. Petroleum Exploration and Development, 33(4): 448–453. |

| [] | He FQ. 2002. Karst weathering crust oil-gas field on carbonate unconformity: An example from the Tahe oilfield in the Ordovician reservoir in the Tarim Basin. Geological Review, 48(4): 391–397. |

| [] | Hsu KJ, YongYY, Jie H, Hsu P, Li LL, Qing CW. 1994. Origin of Chinese Tianshan by arc-arc collision. Eclogae Geol. Hell, 85(3): 1–61. |

| [] | Jia CZ, Yao HJ, Wei GQ and Li LC. 1992. Tectonic evolution and character of structural units of Tarim Basin. In: Tong XG and Liang DG (eds.). Symposium of the Oil and Gas exploration in Tarim Basin. Urumqi: Xinjiang Technology and Medical Publishing House, 207-225(in Chinese) |

| [] | Jia CZ. 1997. Tectonic Characteristics and Petroleum, Tarim Basin, China. Beijing: Petroleum Industry Press: 365-371. |

| [] | Li YJ, Jia CZ, Hu SL, Huang ZB, Zeng Q, Tan ZJ. 1999. The 40Ar-39Ar isotopic age of Wajilitag gabbros in Tarim basin and its geological significance. Acta Petrologica Sinica, 15(4): 594–599. |

| [] | Li YJ, Song WJ, Mai GR, Zhou LX, Hu JF, Shang XL. 2001. Kuqa, northern Tarim foreland basins and the doubling between them and South Tianshan orogen. Xinjiang Petroleum Geology, 22(5): 376–381. |

| [] | Li YJ, Wang ZM, Zhou LX, Cheng H, Yang F and Huang ZB. 2000. Tectonic elements of Wushi area, Northwest Tarim Basin and the doubling between Tianshan and Tarim. In: Wang FT (ed.). Collection of the Papers Presented at the 3rd Tianshan Symposium on Geology and Mineral Resources. Urumqi: Xinjiang People Publishing House, 27-30(in Chinese) |

| [] | Li YJ, Sun LD, Hu SL, Song WJ, Wang GL, Zheng DM, Tan ZJ. 2003. 40Ar-39Ar geochronology of the granite and diorite revealed at the bottom of Tacan 1, the deepest well in China. Acta Petrologica Sinica, 19(3): 530–536. |

| [] | Li YJ, Wu GY, Meng QL, Shi J, Feng XJ, Zheng M. 2008a. Active modes and mechanism of the Paleozoic faulting in western Tarim. Chinese Journal of Geology, 43(4): 727–745. |

| [] | Li YJ, Wu GY, Meng QL, Yang HJ, Han JF, Li XS, Dong LS. 2008b. Fault systems in central area of the Tarim Basin: Geometry, kinematics and dynamic settings. Chinese Journal of Geology, 43(1): 82–118. |

| [] | Li YJ, Yang HJ, Zhao Y, Luo JC, Zheng DM, Liu YL. 2009. Tectonic framework and evolution of South Tianshan, NW China. Geotectonica et Metallogenia, 33(1): 94–104. |

| [] | Li YJ, Zhang H'A, Qian YX, Zhang QR, Zhao Y, Liu YL. 2010. The collision time of South Tianshan orogen, NW China. Chinese Journal of Geology, 45(1): 57–65. |

| [] | Lin ZM. 2002. Formation condition of large-scale oil-gas pool in Ordovician carbonate rock in the Tahe Oil Field, Tarim Basin. Geological Review, 48(4): 372–376. |

| [] | Liu JJ, Liu HR, Tan L, Zhang CL. 2004. Reservoir characteristics and distributions of the Ordovician buried hill reservoir in Lunnan, Tarim Basin. Chinese Journal of Geology, 39(4): 532–542. |

| [] | Luo CL, Zhai XX, Pu RH, He FQ, Zhao HT, Yu RL, Zhou JJ. 2006. Horizon, petrology and lithofacies of the volcanic rocks in the Tahe oilfield, northern Tarim Basin. Chinese Journal of Geology, 41(3): 378–391. |

| [] | Pan WQ, Zhao MJ, Zhang BM, Han JF, Liu SB, Qin SF. 2008. Ordovician buried hill oilfield in western Lunnan area: An example of heavy oilfield formation for hydrocarbon charging and degrading in Hercynian period. Chinese Journal of Geology, 43(2): 321–332. |

| [] | Pan ZZ, Guo QY, Wang BQ, Li MH, Pu ZS, Han LJ. 2007. A discussion on division of tectonic units of southeastern Tarim Basin. Xinjiang Petroleum Geology, 28(6): 781–783. |

| [] | Song LD, Li YJ, Song WJ, Tian ZJ, Wang GL, Wu GH. 2002. Tectonics and oil-gas distribution in the north Tarim basin, NW China. Chinese Journal of Geology, 37(Suppl.): 1–13. |

| [] | Sun LD, Li YJ. 2004. The Lunnan Lower Uplift: A multiple oil-gas accumulation play in the Tarim Basin, NW China. Chinese Journal of Geology, 39(2): 296–304. |

| [] | Sun LD, Li YJ, Jiang TW, Yang HJ. 2007. The Central Tarim Lower Uplift: A composite hydrocarbon accumulation play in the Tarim Basin, NW China. Chinese Journal of Geology, 42(3): 602–620. |

| [] | Tang LJ, Jin ZJ, Zhang YW, Lu KZ. 1999. Negative inversion structures and geological significance of Northern Uplift, The Tarim Basin, northwestern China. Geoscience, 13(1): 93–98. |

| [] | Tang LJ, Jin ZJ. 2000. Negative inversion process and hydrocarbon accumulation of Yaha Fault Belt in Northern Uplift, Tarim Basin. Acta Sedimentologica Sinica, 18(2): 302–309. |

| [] | Wang BQ, Huang ZB, Ma PL, Pan ZZ, Wang LL. 2009. Establishment of division standard, evidence and principle of structural units in Tarim Basin. Geotectonica et Metallogenia, 33(1): 86–93. |

| [] | Wu GH, Li QM, Xiao ZY, Li HH, Zhang LP, Zhang XJ. 2009. The characteristics of palaeo-uplifts in Tarim Basin and its exploration directions for oil and gas. Geotectonica et Metallogenia, 33(1): 124–130. |

| [] | Xiao WJ, Windley BF, Huang BC, Han CM, Yuan C, Chen HL, Sun M, Sun S, Li JL. 2009. End-Permian to Mid-Triassic termination of the accretionary processes of the southern Altaids: Implications for the geodynamic evolution, Phanerozoic continental growth, and metallogeny of Central Asia. International Journal of Earth Sciences, 98: 1189–1217. DOI:10.1007/s00531-008-0407-z |

| [] | Xu J, Li T, Chen GG, Sun JB. 2002. Structural features of the buried hill in Lunnan area of Tarim Basin. Acta Petrolei Sinica, 23(5): 14–18. |

| [] | Yao Y, Hsu KJ. 1994. Origin of the Kunlun Mountains by arc-arc and arc-continental collisions. Island Arc(3): 75–89. |

| [] | Yang HB, Chen L, Kong YH. 2004. A novel classification of structural units in Junggar Basin. Xinjiang Petroleum Geology, 25(6): 686–688. |

| [] | Yang HJ, Hao F, Han JF, Cai ZX, Gu QY. 2007. Fault systems and multiple oil-gas accumulation play of the Lunnan Lower Uplift, Tarim Basin. Chinese Journal of Geology, 42(4): 795–811. |

| [] | Yang HJ, Li YJ, Shi J, Xiao AC, Huang SY, Wu GY, Wang HS, Wang X, Zhao Y, Liu YL. 2010. Tectonic characteristics of the Late Cenozoic South Tianshan fold-thrust belts. Quaternary Sciences, 30(5): 1030–1043. |

| [] | Zhang GL, Wang DY, Li Y. 2001. The significance to strict division of sub-tectonic unit in Bohai Basin. Offshore Oil(4): 37–43. |

| [] | Zhang GY, Chen FJ, Wang XW. 1994. Deformation style and its distribution in North Tarim Basin, northwestern China. Earth Science, 19(6): 755–768. |

| [] | Zhou FY, Zhang SC, Sun YS. 2001. Study on direction, phases and pathways of petroleum migration in the Lunnan area, Tarim Basin. Geological Review, 47(3): 329–335. |

| [] | Zhou XY, Li YJ, Wang ZM, Li YP, Luo JC, Zhang B. 2002. A preliminary study on tectonic setting of the lower Silurian in NW Tarim. Chinese Journal of Geology, 37(Suppl.): 57–63. |

| [] | 安海亭, 李海银, 王建忠, 都小芳. 2009. 塔北地区构造和演化特征及其对油气成藏的控制. 大地构造与成矿学, 33(1): 142–147. |

| [] | 韩剑发, 王招明, 潘文庆, 赵孟军, 顾乔元, 秦胜飞. 2006. 轮南古隆起控油理论及其潜山准层状油气藏勘探. 石油勘探与开发, 33(4): 448–453. |

| [] | 何发岐. 2002. 碳酸盐岩地层中不整合-岩溶风化壳油气田--以塔里木盆地塔河油田为例. 地质评论, 48(4): 391–397. |

| [] | 贾承造, 姚慧君, 魏国齐, 李良辰. 1992.塔里木盆地板块构造演化和主要构造单元地质构造特征.见:童晓光, 梁狄刚主编.塔里木盆地油气勘探论文集.乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社, 207-225 |

| [] | 贾承造. 1997. 中国塔里木盆地构造特征与油气. 北京: 石油工业出版社: 365-371. |

| [] | 李曰俊, 贾承造, 胡世玲, 黄智斌, 曾强, 谭泽金. 1999. 塔里木盆地瓦基里塔格辉长岩39Ar/40Ar年龄及其意义. 岩石学报, 15(4): 594–599. |

| [] | 李曰俊, 宋文杰, 买光荣, 周黎霞, 胡剑风, 尚新路. 2001. 库车前陆盆地、北塔里木前陆盆地及其与南天山造山带的耦合关系. 新疆石油地质, 22(5): 376–381. |

| [] | 李曰俊, 王招明, 周黎霞, 程华, 杨帆, 黄智斌. 2000.塔里木盆地西北部乌什地区构造单元划分和盆山耦合关系.见:王福同主编.第三届天山地质矿产资源学术讨论会论文集.乌鲁木齐:新疆人民出版社, 27-30 |

| [] | 李曰俊, 孙龙德, 胡世玲, 王国林, 郑多明, 谭泽金. 2003. 塔参1井花岗闪长岩和闪长岩的40Ar-39Ar年龄. 岩石学报, 19(3): 530–536. |

| [] | 李曰俊, 吴根耀, 孟庆龙, 师俊, 冯晓军, 郑民. 2008a. 塔里木西部地区古生代断裂活动的方式和机制. 地质科学, 43(4): 727–745. |

| [] | 李曰俊, 吴根耀, 孟庆龙, 杨海军, 韩剑发, 李新生, 董立胜. 2008b. 塔里木盆地中央地区的断裂系统:几何学、运动学和动力学背景. 地质科学, 43(1): 82–118. |

| [] | 李曰俊, 杨海军, 赵岩, 罗俊成, 郑多明, 刘亚雷. 2009. 南天山区域大地构造与演化. 大地构造与成矿学, 33(1): 94–104. |

| [] | 李曰俊, 张洪安, 钱一雄, 张启锐, 赵岩, 刘亚雷. 2010. 关于南天山碰撞造山时代的讨论. 地质科学, 45(1): 57–65. |

| [] | 林忠民. 2002. 塔里木盆地塔河油田奥陶系大型油气藏形成条件. 地质评论, 48(4): 372–376. |

| [] | 刘静江, 刘慧荣, 谭林, 张春莲. 2004. 塔里木盆地轮南奥陶系古潜山油气藏与分布. 地质科学, 39(4): 532–542. |

| [] | 罗春兰, 翟晓先, 蒲仁海, 何发歧, 赵会涛, 于任连, 周家驹. 2006. 塔河油田火山岩的层位归属、火山岩岩石学和岩相学特征. 地质科学, 41(3): 378–391. |

| [] | 潘文庆, 赵孟军, 张宝民, 韩剑法, 柳少波, 秦胜飞. 2008. 塔里木盆地轮西地区奥陶系潜山油藏:一个海西期充注并降解的稠油有藏成藏实例分析. 地质科学, 43(2): 321–332. |

| [] | 潘正中, 郭群英, 王步清, 李明和, 蒲振山, 韩利军. 2007. 塔东南地区构造单元划分新方案. 新疆石油地质, 28(6): 781–783. |

| [] | 孙龙德, 李曰俊, 宋文杰, 田作基, 王国林, 邬光辉. 2002. 塔里木盆地北部构造与油气分布规律. 地质科学 (增刊): 1–13. |

| [] | 孙龙德, 李曰俊. 2004. 塔里木盆地轮南低凸起--一个复式油气聚集区. 地质科学, 39(2): 296–304. |

| [] | 孙龙德, 李曰俊, 江同文, 杨海军. 2007. 塔里木盆地塔中低凸起--一个典型的复式油气聚集区. 地质科学, 42(3): 602–620. |

| [] | 汤良杰, 金之钧, 张一伟, 陆克政. 1999. 塔里木盆地北部隆起负反转构造及其地质意义. 现代地质, 13(1): 93–98. |

| [] | 汤良杰, 金之钧. 2000. 塔里木盆地北部隆起牙哈断裂带负反转过程与油气聚集. 沉积学报, 18(2): 302–309. |

| [] | 王步清, 黄智斌, 马培领, 潘正中, 王乐立. 2009. 塔里木盆地构造单元划分标准、依据和原则的建立. 大地构造与成矿学, 33(1): 86–93. |

| [] | 邬光辉, 李启明, 肖中尧, 李洪辉, 张立平, 张现军. 2009. 塔里木盆地古隆起演化特征与油气勘探. 大地构造与成矿学, 33(1): 124–130. |

| [] | 徐杰, 李涛, 陈国光, 孙建宝. 2002. 塔里木盆地轮南潜山构造特征. 石油学报, 23(5): 14–18. |

| [] | 杨海波, 陈磊, 孔玉华. 2004. 准噶尔盆地构造单元划分新方案. 新疆石油地质, 25(6): 686–688. |

| [] | 杨海军, 郝芳, 韩剑发, 蔡忠贤, 顾乔元. 2007. 塔里木盆地轮南低凸起断裂系统与复式油气聚集. 地质科学, 42(4): 795–811. |

| [] | 杨海军, 李曰俊, 师骏, 肖安成, 黄少英, 吴根耀, 王怀盛, 王霞, 赵岩, 刘亚雷. 2010. 南天山晚新生代褶皱冲断带. 第四纪研究, 30(5): 1030–1043. |

| [] | 张光亚, 陈发景, 汪新文. 1994. 塔北地区变形样式及其分布规律. 地球科学, 19(6): 755–768. |

| [] | 张国良, 王德英, 李颖. 2001. 严格划分盆地内二级正向构造单元的地质意义--以渤海海域为例. 海洋石油(4): 37–43. |

| [] | 周凤英, 张水昌, 孙玉善. 2001. 塔里木盆地轮南地区油气运移的路径、期次及方向研究. 地质评论, 47(3): 329–335. |

| [] | 周新源, 李曰俊, 王招明, 李宇平, 罗俊成, 张博. 2002. 塔里木盆地西北缘下志留统沉积构造背景初探. 地质科学37(增刊): 57–63. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28