| 特殊露天矿开采技术的创新与实践 |

为减少武山铜矿北矿带Ⅰ#铜矿体地下开采对其上部铁帽型金矿体造成的损失,尽快回收黄金资源,1987年,原中国有色金属工业总公司将吴家金矿铁帽回收黄金列为“七五”期间增产黄金的建设项目,并投资770万元,同年底,北京矿冶研究总院提交“露天开采-制粒堆浸”设计。该矿是在地下先行崩落法开采,已造成上部铁帽塌陷和岩移的特殊条件下,开始露天开采。矿山针对不同开采时期特点,因地制宜,合理配备采剥设备,调整采矿设计,进行采矿技术创新与安全生产管理创新,在13年的开采实践中获得较好的效果,取得同一矿体坑采与露采并举从“采铜保金”到“采金保铜”的成功经验。

1 矿体赋存条件吴家金矿区坐落在江西省九江市西33km,北临赤湖及长江。铁帽金矿体露头位于武山山坡,其下部Ⅰ#铜硫矿体直接顶板岩石极不稳固,顶盘为灰岩溶洞裂隙含水层,疏干容易引起地面塌陷,水文地质条件复杂,底盘砂岩比上盘稳固。由于武山铜矿用分层崩落法开采多年,地下水不断疏干,水文工程地质条件发生了变化。金矿体露头和底盘岩层间形成了一条错动带使局部区段形成碎裂结构岩体,铁帽全线(勘探线39#~100#)塌陷2~3m。同一矿体露采与坑采并举已暴露出较多的工程地质问题。为“采铜保金”,1987年武山铜矿采矿方法由崩落法改为充填法。

金矿体赋存于五通组含砾石英砂岩与黄龙组大理岩之接触部位,受假整合面及层间断裂带控制,呈似层状、板状产出,是矽卡岩型铜硫矿床上部经长期氧化淋蚀作用形成的铁帽型金矿体。其规模不大,发育较为完全,产状基本稳定,连续性较好。矿体赋存上限标高+50~+150m,下限标高0~-180m,走向长2 700m,倾向南东,倾角60~75°。+50m以上金矿体的顶盘为第四系松软岩组,稳固性较差,底盘为弱风化含砾石英砂岩体,裂隙发育,属中等稳固岩体。矿区地层中存在溶洞和被疏干引起的不均衡塌陷区,顶盘移动角26°,底盘移动角62°,岩层倾角60°。矿区内断层按走向分为北东东、北西西两组。北东东组断层主要追踪黄龙阶上、下段不整合面发育而成,严格控制着矿体的形态、产状及规模,是良好的导砂通道与容矿场所。成矿后继续有微弱构造活动,对矿体完整性破坏不大; 北西西组断层是在褶皱水平纵向伸长过程中形成的横断层,对工业矿体有错断作用,但位移不大[1],露采范围有两条横断层横穿矿体。

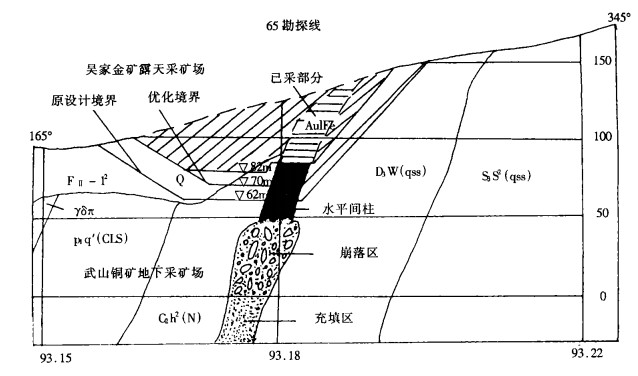

2 露天开采设计初步设计选择矿石质量和露采作业条件相对较好的30#~80#勘探线、+50m以上的矿段作为首采矿段。方案选择公路运输,双组沟开拓,采矿工作线沿走向布置,工作线长度500m,自顶盘向底盘推进。设计台阶高度8m。剥离采用1台CLQ-80A凿岩台车穿孔,深孔爆破; 2台ZL -30A前装机铲装; 7台EQ -340东风汽车运输; 1台红旗100AT排土机排土。采矿为4台YH -24凿岩机浅眼爆破。生产能力为100t/d,三班连续工作制。设计圈入矿石量60.8万t,金金属量3.1t,采出矿品位4.7g/t,综合回收率68%,年产黄金95kg。+110m标高以上为山坡露天, +110m标高以下为凹陷露天,最终采深+62m标高(见图 1),最终境界呈长条形山坡凹陷。优化设计后的最终采深+72m,与武山铜矿地下采场之间水平矿柱从12m增加到22m [2]。

|

| 图 1 优化开采剖面 |

3 采矿技术的创新与实践

从建矿至今可划分为初期、中期和晚期三个历史阶段,目前正处于晚期。在不同的开采时期有不同的配套设备和采矿方法与实际相适应。初期按设计建成投产后暴露出诸多矛盾; 中期针对性地调整设计,不断进行采矿技术的创新与实践; 晚期对采矿技术再创新。现经实践初步证明是行之有效的。

3.1 矿山开采初期1988年5月该矿破土动工建设,同年底矿区道路建设及双组沟开拓到位。1989年3月开始基建剥离,同年8月40#~60#勘探线形成备采矿量,9月采矿场按设计形成了全线机械化模式投入试生产阶段,10月1日“制粒”生产线亦按设计建成投料试生产。采矿与“制粒”生产线中的矛盾随之暴露:一是地质情况变化大,原矿品位大幅度降低,实际地质品位仅2.76g/ t,矿体变薄,厚度为0.5~8m,平均3.5m;二是全线机械化开采损失率与贫化率均高达10%以上; 三是全线机械化开采与“制粒”成本高,1990年吨矿综合成本达84.5元; 四是设备故障多,生产事故多。由此,导致越生产越亏损,发工资靠贷款,陷入了“试产”就是“破产”的低谷。

3.2 矿山开采中期为扭转初期生产经营的被动局面,以应付低品位矿石生产,于1991年1月对开采方法及相关工艺进行了大刀阔斧的调整与改造:

一是将全线机械化开采改为以4台YT -27钻穿孔爆破,人工铲装配22台神牛-2.5t农用翻斗拖拉机运输计件承包作业。

二是根据矿山工程地质、地形地貌、不同区段内矿体赋存特点、储量分布、品位变化等相关因素调整采矿设计,进行分段分区不均衡分采分运分别处理。其主要措施是调整工作线,将采矿场划分为三个采区,即30#~47.5#线为西采区,47.5#~60#线为中采区,60#~80#线为东采区(见图 2)。采矿场有两条横断层分布在47.5#及80#线。西采区矿体较厚,品位较高,矿石性质好,可选性好,但30#~32.5#线底盘裂隙发育。中采区矿体较薄,夹层多,但底盘较稳固。东采区矿体较厚,但泥质矿、铁矿石较多,75#~80#线底盘裂隙发育。针对上述实际情况,原剥离台阶高度8m不变,将采矿台阶改为4m × 2组合小台阶,使作业面由原设计的3个增加到6个。

|

| 图 2 开采平面示意图 |

三是改“制粒堆浸”为直接堆浸,边试验,边扩充直接堆浸、叠加堆浸(处理表外矿石)以及池浸生产能力[3]。

调整采矿设计后,当年的生产能力就上升到150t/d,为设计的1.5倍,损失率降至3%,贫化率降至5%,吨矿综合成本降至43.26元,实现了扭亏为盈。直到1994年是该矿中期前段稳定发展的黄金时期,每年有盈利。

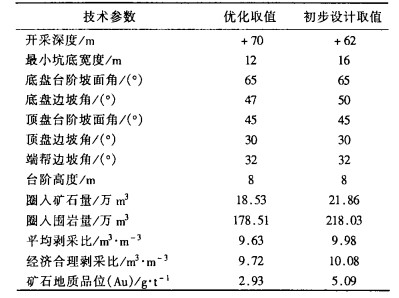

中期后段为1995年以后,企业内部与外部条件发生了根本性的变化。从外部条件看,随着我国市场经济的发展,原材料价格上涨,企业税费负担加重,优惠政策逐步取消,等等; 从内部条件看,采矿场由山坡露天转入凹陷露天,采剥比加大,开采技术条件越来越困难,安全、排水、运输及边坡稳定性维护等问题日益突出,特别是露天矿凹陷采矿坑地表水的合理排放将直接影响武山铜矿地下开采系统的安全。因此,迫切须要进行优化开采研究,实现“采金保铜”。优化开采设计技术参数见表 1 [4]。

| 表 1 优化开采与原设计技术参数对照 |

|

| 点击放大 |

1995年依地形地质条件,在45#线上盘开拓出2%坡度及12m底宽的Ⅱ号出入堑沟,2000年在33#线,2001年在60#线又开拓了Ⅰ号和Ⅲ号两条出入堑沟。这三条堑沟担负着分区安全出口、自流排水、采剥运输通道“三功能”综合作用(见图 2)。

随着凹陷采矿坑的推进,为提高开拓、剥离效率,1995~1999年改用1台ZL -30A前装机配5台东风翻斗装运,继续实行采剥工程承包。2000年又改用1台PC- 200挖掘机配8台东风翻斗直接开挖,不爆破,既提高效率,又减少对边坡岩体的爆破振动效应。为减少采场工作线全面均衡下降对顶、底盘边坡的影响,采取采区与区内不均衡下降措施,中采区与西采区西部、东采区东部下降速度慢,始终滞后2~3年,使其起着临时保安矿柱的作用。

3.3 矿山开采晚期目前,设计的首采矿段已进入晚期开采。西采区Ⅰ号堑沟开拓已达+70m,采矿至+82m标高; 中采区剥离至+86m,采矿至+90m标高; 东采区Ⅲ号堑沟开拓至+76m,剥离至+82m,采矿至+86m。为增加边坡的稳定性,在实行分采区与区内不均衡下降的同时,又在东采区实行沿矿体走向垂直分条采矿,在+76m标高以上按走向长50m与25m分条相间回采,其中25m分条作为区内边坡的临时矿柱滞后快速回来; +76m标高以下露天坑底层的分条回采与内排充填相结合,可节约成本,又最大限度回收资源。

4 边坡稳定与安全生产露天采矿场边坡稳定与否是关系安全生产的大问题。矿山投产以来一直把边坡问题列为安全生产的头等大事来抓,逐步摸索总结出以下一系列技术与管理措施,有效地维护了边坡的稳定性,使矿山保持了长达13年无重伤以上和12年无万元以上直接经济损失事故的佳绩:

(1) 建立和完善了一系列露天采矿场安全生产管理制度,包括边坡管理制度,适时开展边坡监测与边坡日检工作,较好地指导了边坡变化的预测、预报。

(2) 在实践中系统观察分析边坡垮塌规律。至2002年6月底止共出现边坡垮塌26次,其中22次发生在雨雪天、晚上及爆破之后,垮塌又集中在构造带及裂隙发育部位。该矿针对性地采取不均衡下降、适时更新采剥设备、雨雪天与晚上不作业以及危险源挂牌和专人看护的办法避开险情。

(3) 确保安全技措投入。近年来,每年用于边坡观测、整修、清理、清扫与防排水等方面的资金达30余万元。

(4) 强化全员教育与全员、全过程现场管理。该矿在长期的实践中探索、总结出安全生产及“ 331”管理模式[5],把以人为中心的安全教育与管理寓于“331”管理模式之中; 把党和国家的安全生产方针以及现代安全管理科学原理同企业安全生产实际相结合; 突出通过检查发现事故隐患,从速整改; 突出通过教育提高全员防患技能。

(5) 长期实行减震爆破措施,规定一次性爆破药量为100kg以下。目前剥离、开拓不爆破,采矿一次用药限48kg以下。

(6)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号堑沟的开拓,不仅有效地防止了露天坑地表水对地下采矿安全的威胁,对边坡稳定性也非常有利,同时在出现边坡垮塌险情时,为人员与设备撤离现场提供了便捷的通道,据测定,作业人员从Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ出入堑沟撤至安全地带只需10~60S。

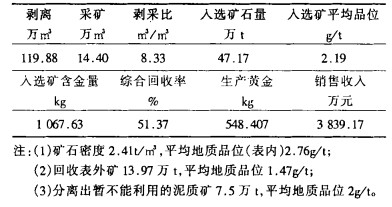

5 历年来主要技术经济指标截至2002年6月底,吴家金矿累计生产黄金548.407kg,销售收入3 839.17万元,取得较好的经济效益与社会效益(详见表 2)。

| 表 2 吴家金矿历年主要技术经济指标 |

|

| 点击放大 |

6 结语

矿山在13年的开采实践中,不断创新采矿技术,特别是凹陷采矿坑开拓“三功能”堑沟,使原本封闭的采矿圈不封闭,较好地发挥了安全、排水、运输综合作用,在采矿方法上因地制宜地采取不均衡开采等措施,从而有效地维护了边坡的稳定性,为复杂条件下露采与坑采并举提供了有益的借鉴。

| [1] |

江西省矿产储量委员会. 江西省瑞昌县吴家金矿区勘探地质报告决议书[R]. 南昌: 江西省矿产储量委员会,1989.

|

| [2] |

北京矿冶研究总院. 吴家金矿提金试验厂初步设计书[R]. 北京: 北京矿冶研究总院,1987.

|

| [3] |

戴小通. 吴家金矿堆浸浸出率的因素分析[J].

江西有色金属, 2000(4): 8–11.

|

| [4] |

戴小通. 中小型露天矿的优化开采[J].

世界采矿快报, 2000(6): 183–186.

|

| [5] |

戴小通. 安全生产及"331"管理模式的应用[J].

江西有色金属, 2001(3): 11–13.

|

2003, Vol. 17

2003, Vol. 17