文章信息

- 赵梦莹, 陈彬, 占鑫怡, 游芳宁, 林宏政, 孙云

- ZHAO Mengying, CHEN Bin, ZHAN Xinyi, YOU Fangning, LIN Hongzheng, SUN Yun

- 新式茶饮茶基底应用现状研究进展

- Research progress on application status of new tea base

- 亚热带农业研究, 2022, 18(4): 279-286

- Subtropical Agriculture Research, 2022, 18(4): 279-286.

- DOI: 10.13321/j.cnki.subtrop.agric.res.2022.04.011

-

文章历史

- 收稿日期: 2022-08-09

2. 福建福安红茶科技小院, 福建 福安 355015

2. Fujian Fu'an Black Tea Science and Technology Academy, Fu'an, Fujian 355015, China

随茶叶产量的不断提高,其原料市场出现供大于求的现象[1],而新式茶饮的兴起使茶基底成为茶叶市场的重要组成部分[2]。据统计,2020年我国茶叶贸易中茶叶、即饮茶和现制茶饮的占比依次为43.1%、29.2%和27.7%[3]。自2015年起,新式茶饮由奶茶、果汁调配茶逐渐衍生出奶盖茶、冰沙、气泡茶等多样的产品形式[4]。早期茶饮所用茶基底多为茶包、碎末茶,随着市场的发展,茶基底逐渐转变为品质更高的花茶、红茶、绿茶、乌龙茶和调香茶等[5]。茶基底是新式茶饮滋味与风味形成的基础,与传统名优茶兼顾外形、滋味和香气品质的要求不同,新式茶饮茶基底更追求滋味丰富、香气馥郁。研究新式茶饮茶基底的应用现状可有效解决茶叶原料滞销问题。因此,本研究以新式茶饮茶基底应用现状为切入点,分析了当前存在的问题,并根据市场需求提出今后的发展方向和相关建议,以期促进新式茶饮行业的健康发展。

1 新式茶饮茶基底的发展历程新式茶饮兴起于20世纪末,以茶粉和植脂末为主要原材料,产品主要为冲泡式奶茶[4]。植脂末的主要成分为氢化植物油[6],其含有的反式脂肪酸会对人体心脑血管造成危害[7]。2000年起,我国茶产业步入快速发展阶段,随着消费水平的提升,消费者开始追求更优质、更健康的茶饮。同时,受原叶茶消费增长和速溶茶饮料发展的影响,新式茶饮产品结构逐步发展为原叶茶、乳制品、蔗糖和辅料等组合[8],且主要以街边店铺的形式存在,代表品牌有CoCo、快乐柠檬等。此时期的茶基底多为茶末、碎茶等品质较差的茶叶原料,生产过程和产品材料未成标准化。而后滋味浓且涩的阿萨姆和锡兰等CTC类红茶被应用于现制茶饮[9],搭配乳制品可有效中和其强涩的滋味特点。随着市场的发展,新式茶饮茶基底从茶末升级到原叶茶,茶基底品质在新式茶饮中的重要性逐渐提高。2015年起,新式茶饮品牌层出不穷,种类更加丰富,增加了水果茶、奶盖茶、冷泡茶、气泡茶和鸡尾茶(用茶汤与酒类调配,佐以水果、香料)等[10]。茶基底是这时期茶饮的风味主体,其中滋味浓厚的茶基底适合制作奶茶类产品,而滋味醇爽、风味独特的则被用于制作水果茶或清饮茶。

2 新式茶饮茶基底应用现状分析花茶是新式茶饮中较常用的茶基底[11]。笔者调查了当前市场新式茶饮代表品牌及其主要产品的茶基底发现,茶饮品牌奈雪的茶的“茉莉初雪”即茉莉花茶,其“霸气橙子”“霸气草莓”等水果茶产品多以“茉莉初雪”作为茶基底;喜茶的“绿妍”也是茉莉花茶,其经典水果茶“芝芝桃桃”“多肉葡萄”等均以“绿妍”作为茶基底。具有花果香味的调味茶也是市场应用较多的茶基底,蜜桃味乌龙茶、葡萄味乌龙茶、荔枝味红茶等常作为特色茶基底被用于茶饮制作[12],如霸王茶姬的“玫珑瓜香铁观音”采用具有玫珑瓜风味的乌龙茶作为茶基底。

除花茶外,红茶、乌龙茶等也常被作为新式茶饮茶基底。滋味浓强的红碎茶及香气馥郁、滋味醇厚的工夫红茶常作为红茶茶基底原料[13]。工夫红茶口感多样,可以制作奶茶[14]及各种调饮茶[15],逐渐被广泛应用。乌龙茶茶基底包括闽南乌龙铁观音、奇兰、闽北乌龙等,福建本土品牌壶见将产品与福建省特色茶叶相结合,研发出以茶基底为特色的多款产品,如“壶见观音(乌龙茶)奶茶”“正山小种(红茶)奶茶”“白芽奇兰(乌龙茶)奶茶”。近年来,凤凰单丛作为茶基底广泛应用于茶饮市场,如鸭屎香香型独特,具有花果香和杏仁香的香气特点[16],多用于柠檬茶的制作。奈雪的茶还将鸭屎香应用于水蜜桃、芭乐等水果茶的制作。

抹茶是天然超细微茶粉[17],在食品加工和工业饮料中应用广泛,也是茶饮的常驻元素之一。抹茶香气独特、营养丰富,既可用作茶饮的风味主体,也可作为视觉装饰[18]。茶饮品牌喜茶结合当下热点,以宋代点茶为灵感,研发出以抹茶作为主体风味和顶部装饰的“梦华茶喜·点茶”,是抹茶应用于新式茶饮的代表产品。

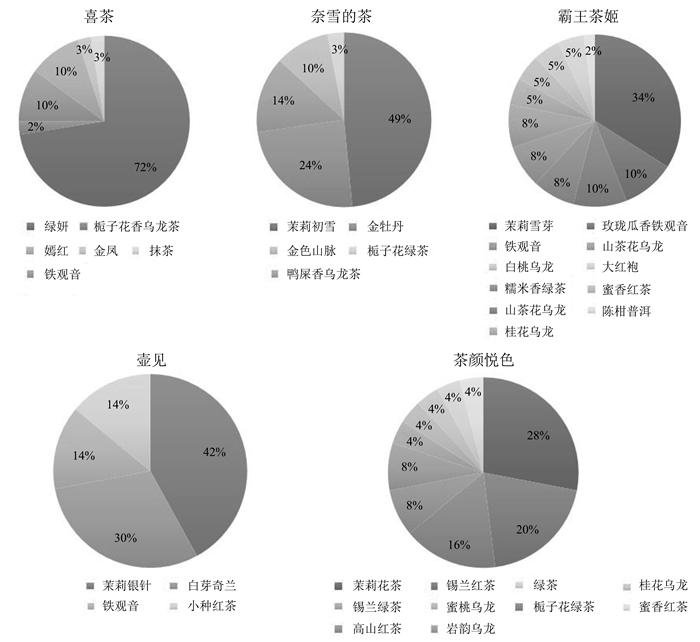

3 新式茶饮茶基底存在的问题 3.1 产品单一新式茶饮一般根据时令鲜果或季节变化更新产品种类[19]。茶基底作为新式茶饮品质及口感的基础,多采用滋味醇厚、甘爽,内质丰富的原叶茶经不同浓度浸提后进行茶饮产品制作。谭嘉雯等[20]认为,新式茶饮行业门槛低且信息相对透明化,使得产品出现同质化现象。各品牌产品茶基底单一,常以同一种茶基底搭配不同风格的配料,形成不同茶饮产品,虽提高了茶叶利用率,却降低了茶饮特色。图 1为新式茶饮代表品牌产品茶基底占比情况。喜茶有6种茶基底,而“绿妍”(茉莉花茶)在各产品中的使用率高达72%;奈雪的茶共有5种茶基底,但“茉莉初雪”(茉莉花茶)使用率达49%。奈雪的茶和喜茶作为头部品牌,其所用茶基底种类不多,通常一茶多用,且占比差异明显。霸王茶姬与茶颜悦色茶基底种类较丰富,且具有鲜明的香气特征,但茉莉花茶仍是应用比例最大的茶基底。壶见应用4种福建特色茶叶作为茶基底,其中茉莉花茶应用率最高,其次为具有滋味醇和、香气馥郁的‘白芽奇兰’。总体上看,越来越多的茶饮品牌将香型多样的乌龙茶作为茶基底,新式茶饮茶基底仍有较大的创新空间。

|

图 1 新式茶饮品牌产品茶基底类型与占比 Figure 1 Proportion and type of new tea bases used by brand products |

新式茶饮采用天然材质,通过现调现制的方式生产,使得产品人力成本高、标准化程度低[10]。李兰英等[21]认为,茶叶标准化是茶产业健康可持续发展的基础,而实现新式茶饮的高质量发展必须适应茶叶标准化生产的要求。茉莉花茶是新式茶饮常见的茶基底,但当前市场上的茉莉花茶多以中低档为主[22],品质参差不齐。我国茉莉花茶主产区普遍生产规模小,加工工艺复杂,且多以人工加工为主,未实现智能化加工[23]。新式茶饮茶基底为达到标准口感,通常将3~4种原料茶按照一定比例拼配,但在批量包装时常出现拼配比例不标准的情况。贮藏温湿度及运输方式把控不严也会影响茶基底品质[24-25]。

3.3 质量安全待加强茶基底是影响新式茶饮品质的重要因素之一,茶叶质量安全对于新式茶饮行业来说尤为重要。农药使用不当可能导致茶树农药残留和重金属超标;因工业发展造成的土壤污染也会通过食物链进入人体,对人类的健康造成危害[26];管理水平不合理也是影响茶叶品质的重要因素之一[27]。茶叶加工过程也存在质量安全风险,如花果味调味茶因花期短暂、成本限制等原因,多以香精代替鲜花窨制,需要加入外源性香料以达到茶叶香气的要求[28]。而《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》[29]对茶叶中添加香精量及辅料量未有明确规定。香精调香茶常加入蜜饯果干,但因储存不当或水分控制不严格导致蜜饯果干细菌繁殖或引入飞虫等,严重影响茶饮品质[30]。茶叶在包装、运输、储存和消费等环节上也存在质量风险因素,如因储存不当导致微生物、重金属、非茶类异物以及粉尘等污染,对人体造成损害[31]。

4 新式茶饮茶基底的发展趋势 4.1 多茶类加工与拼配创新新式茶饮的主要消费群体为具有猎奇消费心态的“95后”[32]。在同质化现象严重的市场现状下,茶基底的加工及拼配创新是打造产品差异化的主要手段之一。随人均消费能力的提升,消费者对健康饮料的需求逐渐提高[33]。黄文雅等[34]基于南昌市新式茶饮消费行为分析发现,超半数顾客偏向少糖或不加糖,说明大部分消费者更倾向于健康的茶饮。近年来,以纯茶为主要销售形式的“新中式”茶馆逐渐走入大众视野,一定程度上满足消费者对健康生活的需求[35],这也验证了纯茶等低糖或无糖产品具有一定的市场竞争力。无糖茶、清饮茶的品质主要取决于茶基底。因此,研发具有风味特色的茶基底是今后茶饮的主要创新方向。

4.1.1 茶叶加工笔者通过市场调研发现,新式茶饮茶基底更追求滋味和香气突出,与传统茶类相比,具有花果香型或高香型的茶基底更受消费者欢迎[36]。选择高香型品种进行花果香型茶叶加工,可实现茶基底创新且满足产品多样化的需求。刘阳等[37]研究表明,采用复式萎凋,用乌龙茶品种‘瑞香’‘紫玫瑰’和‘梅占’可开发不同香型的白茶。王飞权等[38]研究发现,采用‘肉桂’‘瑞香’制作秋季白茶的氨基酸总量高于‘福鼎大毫’。陈林等[39]在相同条件下采用5个乌龙茶品种和3个白茶品种制作白茶发现,乌龙茶品种制作白茶富含醇类、醛类、酮类及酯类等多种花香成分。张磊等[40]研究发现,‘金观音’制作白茶有兰花香气,制作乌龙茶有类似兰花和栀子花香气,制作红茶具有明显的水蜜桃香。陈树发[41]将‘白芽奇兰’按工夫红茶制法进行加工,经感官审评表明,滋味浓强鲜,汤色叶底红亮。白茶、黑茶及黄茶在新式茶饮中鲜少应用,茶基底的加工创新还具有很大潜力。

4.1.2 茶叶拼配茶多酚、生物碱、氨基酸、可溶性糖和有机酸等水溶性成分影响茶汤滋味,而这些水溶性成分间不同的含量及比例、阈值和呈味特性使茶汤呈现不同的滋味风格及特点[42-44]。拼配是丰富茶基底品类多样性的主要手段之一,既可保持茶叶品质的稳定性,还能提升口感[45],降低茶叶滞销和库存风险,达到效益最大化[46]。谢剑威等[47]以白茶为原料,用铁观音作拼配茶可增加兰花香和糯米香;用工夫红茶作拼配茶可增加焦糖香和甜香。通过茶类间或花草材料与茶类进行拼配创新,既丰富茶基底品质,又满足产品多样化的需求。张永瑞等[48]研究表明,红茶与槐花比值为1∶1时拼配茶口感最佳,绿茶与槐花比值为3∶2时口感最佳。刘书琴[49]研究发现,柳叶蜡梅与肉桂茶比值为3∶2时,茶基底香气纯正、滋味醇厚。运用茶叶拼配可形成品质优异、滋味独特的茶基底,对实现茶基底创新及产品差异化具有重要意义。

供应商根据茶饮品牌标准样品进行茶叶拼配,并通过视觉、嗅觉和味觉等对拼配茶叶进行综合评价,但感官评价具有主观性,容易受外界干扰[50]。宋彦等[51]基于近红外光谱技术,提出精度较高的眉茶拼配比例预测方法,构建计算拼配比例的机器学习模型。高光谱图像技术在茶类识别、茶园管理、等级划分以及茶叶品质检测等方面应用广泛。李姝寰[52]研究表明,将高光谱图像系统转变为多光谱成像系统可以降低茶叶拼配成本,并减少数据处理时间。新式茶饮茶基底拼配更加侧重滋味与品质,拼配中还要考虑库存和产地等多项因子。谢文生等[53]提出茶叶拼配方案优化的线性规划数学模型,该模型考虑了拼配原料茶含水率变化、不同年份原料茶使用比例、库存最小剩余等问题,并给出了带复合约束条件的优化解法。因此,在新式茶饮茶基底拼配中可应用线性规划、近红外光谱等技术,以降低人为误差,提高拼配效率和经济效益。

4.2 提升茶基底茶叶原料质量目前,大部分新式茶饮品牌与茶叶供应商合作进行茶基底的定制与采购,未参与茶叶种植及加工工序的监督。供应商通常使用不同等级茶叶拼配或增加外源香来提升茶基底的滋味香气。随着科技的发展和消费者对茶叶品质要求的提升,茶叶标准化种植和智能化加工已成为必然趋势。在保证茶叶种植环境及品质安全的同时[54],以提升茶叶滋味、香气品质为主要种植目的。姜铭北等[55]研究表明,行间秸秆覆盖与绿肥种植均可提高茶叶水浸出物、叶绿素、游离氨基酸和咖啡碱含量,降低酚氨比,提高茶叶品质和产量。王建华等[56]研究表明,使用有机肥替代部分化肥可提高茶叶产量,增加叶绿素和茶多酚含量。以茶叶规范化生产为手段, 从安全、无公害、绿色食品以及有机等高质量产品入手,逐步形成标准化产品示范基地[57]。同时,茶叶产地的合理管理和绿色种植也有利于提高产品质量[58],提升新式茶饮品质。部分品牌实现自有茶园或与茶叶基地合作,从茶叶种植加工到拼配包装全程控制品质,在保证产品口味稳定的同时实现茶基底的唯一性,以提升核心竞争力。为保证新式茶饮茶基底的品质及行业的可持续发展,应建立茶叶加工质量标准[59],并开发与普及茶叶加工的机械化[60]、智能化[61]、清洁化[62]和规模化[63]。同时加强茶叶从业人员的素质培养[64]和安全意识,提升茶叶生产加工技术。

茶叶是初级农产品,受生长条件、加工方式等因素影响,其品质很难达到标准化[65]。部分在特定季节生产的茶叶,如茉莉花茶生产时间为每年的6—8月,需要根据市场需求量进行生产和贮藏,而茶叶品质会随贮藏时间及环境发生变化[66-67],高温会加快茶叶氧化速度[68]。汤梦玲等[69]研究发现,茶叶中的Vc会随着贮藏时间的延长而氧化减少。王登良[70]研究表明,茶多酚含量下降到25%时,茶叶将严重变质。赵玥琪等[71]研究表明,储存温度为5 ℃时,茶叶中的儿茶素、表没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素含量最高,即5 ℃为茶叶储存的最适温度。库存包装材料也是影响茶叶品质的因素之一。黄应权等[72]认为,综合保鲜效果和能耗成本两方面, 以CPP镀铝/PE材料、4 ℃贮藏龙井茶保鲜效果最佳。因此,建立原料贮藏条件标准并进行监督,有利于保持新式茶饮茶基底的品质稳定。

4.3 推进茶叶深加工发展新式茶饮从茶叶拼配到产品制作都依靠人工操作,常因人为误差导致口感差异。探究茶汤萃取工艺制作浓缩液,使茶基底形成工业化产品,精简工艺流程,降低产品加工能耗,可以在节省人工操作的同时,加快产品制作标准化进程。周兆丰[73]研究表明,浸提温度70 ℃、浸提时间2 h、茶水比1∶16的浸提工艺下,乌龙茶浓缩液理化指标与现有工艺基本接近,但香气和滋味均有所提升。杨军[74]利用酶解技术改善绿茶浓缩液品质,得到最佳酶处理条件为:酶添加量0.25%、提取温度50 ℃、提取时间160 min, 茶多酚提取率可达95.52%。茶叶中具有很多功能性成分[75],开发茶叶浓缩液作为茶基底还可提升产品的独特性,打造更具卖点的茶饮产品,满足新式茶饮多元化、差异化和特色化的发展趋势。

5 小结新式茶饮行业发展迅速,品牌间的竞争力也日趋激烈,产品持续创新已成为行业常态。茶基底作为新式茶饮主要原料之一,决定了其品质和创新基点。因此,对特色鲜明茶基底的加工创新与品质控制成了重中之重。当前,新式茶饮茶基底面临茶叶产品单一、产品标准化程度低、质量安全待加强等问题。扩大茶叶标准化种植,推进加工机械化、智能化、清洁化,制定茶叶流通标准是提升茶叶品质的关键,也是新式茶饮更安全、健康、可持续发展的保障。

| [1] | 陈静, 周莉. 茶叶科技创新与茶产业可持续发展[J]. 福建茶叶, 2022, 44(5): 15–17. |

| [2] | 蒋敏. 新式茶饮行业发展现状与未来展望[J]. 农业考古, 2021(2): 221–227. |

| [3] | 孙双双. 中国新式茶饮潜力巨大2030年市场规模近2000亿元[J]. 中国食品工业, 2022(3): 100–103. |

| [4] | 王飞, 孙云, 蔡烈伟. 新式茶饮产业演变进程与发展特点[J]. 安徽农学通报, 2022, 28(4): 114–116. |

| [5] | 李亚辉. 浅谈新式茶饮产业的行业现状与未来发展趋势[J]. 福建茶叶, 2020, 42(10): 62–63. |

| [6] | 王芸芳, 徐振波, 王兴国, 等. 植脂末冲调稳定性的研究[J]. 中国油脂, 2014, 39(7): 21–26. |

| [7] | 严靖, 孙沁梅, 冯琴. 反式脂肪酸对血脂代谢异常相关疾病的危害及机制[J]. 医学综述, 2021, 27(11): 2119–2123. |

| [8] | 罗龙新. 新式茶饮产品及其茶叶原料的创新与启示[J]. 中国茶叶, 2021, 43(9): 12–16. |

| [9] | 李静, 彭永华, 陈悦水, 等. 三类茶饮料原料特点及感官审评[J]. 农产品加工(学刊), 2014(3): 56–59. |

| [10] | 尹军峰. 新式茶饮业现状与发展趋势[J]. 中国茶叶, 2021, 43(8): 1–6. |

| [11] | 刘仲华. 茉莉花茶产业概况与创新发展[J]. 中国茶叶, 2021, 43(3): 1–5. |

| [12] | 刘洋, 龚淑英. 中国调味茶的现状、问题与发展趋势[J]. 茶叶, 2021, 47(1): 1–4. |

| [13] | 曾小燕, 蔡烈伟. 新式茶饮的茶基底创新[J]. 中国茶叶加工, 2021(4): 70–73. |

| [14] | 郑颖, 吴梅婷. 红茶在我国食品加工中的应用研究现状及建议[J]. 现代农业科技, 2021(4): 206–209. |

| [15] | 谢丰镐, 叶倩, 杨鸿春. 茶叶调饮推动饮茶之风[J]. 茶博览, 2016(12): 80. |

| [16] | 杨环, 周春娟, 石恩宇. 基于科学实验与感官审评的鸭屎香凤凰单丛香型品质鉴定[J]. 韩山师范学院学报, 2018, 39(3): 42–46. |

| [17] | 李翔, 许彦. 抹茶制品开发研究进展[J]. 饮料工业, 2013, 16(6): 13–15. |

| [18] | 蔡烈伟, 陈开梅. 混合茶及抹茶系列新式茶饮产品设计与制作[J]. 中国茶叶, 2021, 43(12): 11–15. |

| [19] | 曾繁莹. 茶饮经济带动小众水果跨地域破圈[J]. 中国食品工业, 2021(13): 110–112. |

| [20] | 谭嘉雯, 白福臣. 我国新式茶饮行业发展问题及对策研究[J]. 全国流通经济, 2020(15): 8–10. |

| [21] | 李兰英, 张翔, 尧渝, 等. 新式茶饮产业现状调查与发展对策[J]. 四川农业科技, 2022(10): 67–70. |

| [22] | 刘芳. 横县茉莉花茶产业发展现状及对策研究[J]. 广西农学报, 2019, 34(5): 37–39. |

| [23] | 李先玉. 高品质茉莉花茶加工技术及品质影响关键因素的研究现状[J]. 福建轻纺, 2019(3): 30–34. |

| [24] | 张秒高, 张平湖. 低温在茶叶加工和贮藏过程中对品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(18): 7957–7958. |

| [25] | 陈妮. 茶叶冷链物流及其发展对策分析[J]. 福建茶叶, 2022, 44(3): 52–54. |

| [26] | 籍瑞芬, 李廷轩, 张锡洲. 茶园土壤污染及其防治[J]. 土壤通报, 2005, 36(6): 965–968. |

| [27] | 杜登银. 基于茶叶种植现状与栽培管理技术措施的研究[J]. 种子科技, 2022, 40(11): 37–39. |

| [28] | 张倩倩, 金勇, 黄皓, 等. 调味茶发展现状及品质研究进展[J]. 中国茶叶, 2022, 44(2): 24–29. |

| [29] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准食品添加剂使用标准: GB 2760-2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015. |

| [30] | 汪飞. 食用香精香料的制备及其安全控制[J]. 食品安全导刊, 2021(18): 36–37. |

| [31] | 蒲美琴, 王海利. 茶叶在流通领域中存在的食品质量安全风险研究[J]. 食品安全导刊, 2022(11): 58–60. |

| [32] | 刘威, 温暖. 从"快乐水"到"社交货币"——Z世代新式茶饮消费的社会学分析[J]. 中国青年研究, 2022(6): 92–100. |

| [33] | 宿志红. 减糖、健康成茶饮消费新需求[N]. 中国市场监管报, 2021-09-30(7). |

| [34] | 黄文雅, 杨思敏, 程越, 等. 浅析南昌市新式茶饮业发展现状及对策[J]. 文学少年, 2021(9): 381–382. |

| [35] | 范宏欢, 罗家稷. 奶茶男女打卡新中式茶馆[J]. 食品界, 2022(8): 67–69. |

| [36] | 石颖. 咖啡与茶叶在年轻消费市场中的融合发展: 以瑞幸为例[J]. 福建茶叶, 2020, 42(07): 47–48. |

| [37] | 刘阳, 李光彩, 熊中彩, 等. 不同茶树品种试制白茶品质初探[J]. 蚕桑茶叶通讯, 2021(3): 21–24. |

| [38] | 王飞权, 冯花, 葛捷琳, 等. 不同茶树品种新工艺秋季白茶品质比较分析[J]. 茶叶通讯, 2019, 46(4): 441–447. |

| [39] | 陈林, 张应根, 项丽慧, 等. '茗科1号'等5个福建乌龙茶品种的白茶适制性鉴定[J]. 茶叶学报, 2019, 60(2): 64–68. |

| [40] | 张磊, 杨如兴, 陈芝芝, 等. 茗科1号品种加工不同茶类的香气成分分析[C]//第十五届中国科协年会第20分会场: 科技创新与茶产业发展论坛论文集. 贵阳: 中国科学技术协会学会学术部, 2013: 173-180. |

| [41] | 陈树发. 平和白芽奇兰红茶制作技术[J]. 东南园艺, 2014, 2(3): 54–56. |

| [42] | 宛晓春. 茶叶生物化学[M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2003. |

| [43] | KANEKO S, KUMAZAWA K, MASUDA H, et al. Molecular and sensory studies on the umami taste of Japanese green tea[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(7): 2688–2694. |

| [44] | LIANG Y R, YE Q, JIN J, et al. Chemical and instrumental assessment of green tea sensory preference[J]. International Journal of Food Properties, 2008, 11(2): 258–272. |

| [45] | 颜振义. 我国四种茶叶拼配加工技术研究概述[J]. 福建茶叶, 2022, 44(7): 17–19. |

| [46] | 丁俊之. 茶叶拼配加工与品牌营销的新思路[J]. 广东茶业, 2010(5): 6–8. |

| [47] | 谢剑威, 刘乾刚. 以白茶为主要原料的多茶类拼配试验初报[J]. 福建茶叶, 2019, 41(3): 8–10. |

| [48] | 张永瑞, 孙志钦. 槐花茶叶拼配技术初步研究[J]. 陕西农业科学, 2021, 67(1): 39–41. |

| [49] | 刘书琴. 柳叶蜡梅拼配茶及速溶粉加工工艺研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2017. |

| [50] | 刘奇, 欧阳建, 刘昌伟, 等. 茶叶品质评价技术研究进展[J]. 茶叶科学, 2022, 42(3): 316–330. |

| [51] | 宋彦, 汪小中, 赵磊, 等. 基于近红外光谱技术的眉茶拼配比例预测方法[J]. 农业工程学报, 2022, 38(2): 307–315. |

| [52] | 李姝寰. 基于NIR和HSI技术的祁门工夫红茶数字化拼配研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2018. |

| [53] | 谢文生, 王光明, 琚春华. 线性规划在茶叶拼配中的应用[J]. 计算技术与自动化, 1995(3): 61–64. |

| [54] | 陈宗懋. 茶叶质量安全和茶产业的绿色发展[J]. 科技导报, 2021, 39(19): 1. |

| [55] | 姜铭北, 俞巧钢, 孙万春, 等. 秸秆覆盖和绿肥种植对茶叶品质与产量的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(4): 682–684. |

| [56] | 王建华, 马军伟, 俞巧钢, 等. 有机肥部分替代化肥对茶叶产量与品质的影响[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(4): 689–691. |

| [57] | 雷亮. 茶叶标准化种植基地的建设及管理路径探索[J]. 种子科技, 2022, 40(1): 127–129. |

| [58] | 李强, 易志刚, 罗泉达, 等. "双碳"下我国茶园碳汇特征及增汇途径研究进展[J]. 亚热带农业研究, 2022, 18(3): 203–210. |

| [59] | 翟羽. 中国茶叶产业的国际竞争力探析[J]. 福建茶叶, 2015, 37(6): 46–47. |

| [60] | 李德权. 茶叶加工机械标准化建设的现状和对策[J]. 农业装备技术, 2007, 33(6): 13–15. |

| [61] | 魏子淳, 林冬纯, 于学领, 等. 乌龙茶智能化做青技术研究进展[J]. 亚热带农业研究, 2021, 17(1): 34–39. |

| [62] | 田洪武, 张雯婧, 何孝延. 宁德市茶叶加工清洁化改造探讨[J]. 中国茶叶, 2019, 41(11): 54–57. |

| [63] | 王刻铭. 中国茶叶产业国际竞争力提升路径研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2020. |

| [64] | 郝志龙, 孙云, 袁弟顺, 等. 倡导高效、安全、清洁生产方式, 实现茶叶加工标准化[J]. 亚热带农业研究, 2005, 1(1): 69–72. |

| [65] | 梁远发, 刘声传, 贾田, 等. 影响茶叶自然品质的制约因素及对策[J]. 山地农业生物学报, 2011, 30(4): 366–370. |

| [66] | 张宇佳. 不同方式存储茶叶的对比研究[J]. 家电科技, 2018(1): 28–29. |

| [67] | 蔡知凌, 危赛明, 周琦, 等. 茉莉花茶保质期与保存期研究[J]. 福建茶叶, 2007(2): 19–22. |

| [68] | 郭淼, 王桂桢. 茶叶加工过程中速冷处理对茶叶品质和保鲜效果的影响[J]. 福建茶叶, 2016, 38(6): 14–15. |

| [69] | 汤梦玲, 海米梨, 易雪峰, 等. 茶叶茶多酚及维生素C含量与储存时间相关性分析[J]. 大理学院学报, 2014, 13(2): 58–60. |

| [70] | 王登良. 绿茶贮藏过程中茶多酚含量的变化与感官品质的关系[J]. 茶叶科学, 1998(1): 61–64. |

| [71] | 赵玥琪, 郝婧玮, 王颖. HPLC法评价储存温度对茶叶中3种儿茶素含量的影响[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(9): 232–236. |

| [72] | 黄应权, 黄志平, 蓝靓, 等. 储藏温度和包装材料对龙井茶保鲜效果的影响[J]. 中国茶叶, 2019, 41(8): 30–33. |

| [73] | 周兆丰. 乌龙茶浓缩液原料烘焙与浸提工艺技术的研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2016. |

| [74] | 杨军. 酶解技术改善绿茶浓缩液品质的研究[D]. 厦门: 集美大学, 2018. |

| [75] | 姚晓兰. 茶叶深加工产品开发[J]. 食品安全导刊, 2021(15): 175–176. |

2022,Vol. 18

2022,Vol. 18