文章信息

- 陈正浩, 唐缙涵, 徐建国, 赖钟俊, 陈斌, 梁光红

- CHEN Zhenghao, TANG Jinhan, XU Jianguo, LAI Zhongjun, CHEN Bin, LIANG Guanghong

- 戴云山自然保护区罗浮栲的蛀干天牛种类及为害特征

- Species composition and damage characteristics of longicorn beetles in Castanopsis faberi forest of Daiyunshan National Nature Reserve

- 亚热带农业研究, 2022, 18(1): 64-70

- Subtropical Agriculture Research, 2022, 18(1): 64-70.

- DOI: 10.13321/j.cnki.subtrop.agric.res.2022.01.011

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-11-03

2. 戴云山国家级自然保护区管理局, 福建 泉州 362500

2. Daiyunshan National Nature Reserve Administration, Quanzhou, Fujian 362500, China

戴云山国家级自然保护区地处亚热带季风气候区,植被覆盖率高达94.1%[1],为众多生物提供了绝佳的栖息环境,是福建省一座天然的绿色宝库。罗浮栲[Castanopsis faberi (Hance, 1884)]是戴云山自然保护区的优势树种[2],构成独特的森林景观,对该保护区的自然生态具有重要意义[2-3]。近年来,该保护区内罗浮栲陆续出现枯死现象,受害罗浮栲轻者侧枝衰弱黄化,重者倒伏、风折,甚至整株枯死,且发生程度日益加剧[4-6]。前人对该保护区内罗浮栲枯死木进行调查,发现了红腹柄天牛(Aphrodisium faldermannii rufiventris) 和后刺拟棘天牛(Neacanista retrospinosa)2种蛀干害虫。其中,对红腹柄天牛的研究较多,包括生物学特性[4]与防治方法[5]、造成受害罗浮栲植株可溶性糖[7]和黄酮[8]含量的变化以及与寄主树种的关系[9]等;另外,已筛选出可用于防治后刺拟棘天牛的绿僵菌菌株[6]。

近年来,笔者初步调查发现戴云山自然保护区罗浮栲林中仍有较为严重的枯死现象存在,并在枯死木中发现了不同大小及特征的天牛羽化孔和蛀道,林间亦可捕获到其他种类的天牛害虫。由于纯林相较于混交林更有利于害虫的繁殖和扩散[10],该保护区内罗浮栲近纯林可能面临害虫的爆发。为此,本研究对戴云山国家级自然保护区内罗浮栲群落展开调查,重点调查蛀干害虫的种类、数量、为害特征和生物学特性,以期为罗浮栲天牛类蛀干害虫的防治提供依据。

1 材料与方法 1.1 调查地概况福建省德化县戴云山自然保护区(118°05′22″~118°20′15″E,25°38′07″~25°43′40″N)海拔1 100~1 300 m,年均气温15.6~18.5 ℃,年平均降水量1 700~2 000 mm,年均相对湿度在80%以上,年均雾日达220 d[2]。2019年3月至2021年10月,本研究对该保护区内罗浮栲群落进行调查,调查区域海拔1 220~1 275 m,面积约53.3 hm2。

1.2 调查及取样方法 1.2.1 林分被害特征调查使用无人机(Dji Mavic Air 2)对调查区域进行图像采集,以便初步掌握调查区域的受害程度;同时使用望远镜(FORESTER 8×42)和单反相机(Canon EOS 77D)对目标树进行观察和拍摄。控制无人机在待观察的目标树正上方(5~10 m)悬停并拍摄,获取精确定位及图像,初步确认树种及树冠受害程度。

1.2.2 单株被害特征调查伐倒典型的受害罗浮栲植株,使用游标卡尺(0.1 mm)测量不同天牛羽化孔直径。挑选蛀孔明显或附有新鲜木屑或散布虫粪的部位,将主干和侧枝截取为约40 cm的段木,并在横向、纵向和切向再次劈开,观察并记录天牛幼虫危害状。重点观察蛀道形状和位置,测量蛀道直径,拍摄相关照片。

1.2.3 成虫采集与观察在林间不定期地观察和寻找罗浮栲主干、侧枝上的羽化孔,捕获停留在主干、侧枝及小枝上的成虫,置于体积分数为75%酒精内保存带回,制成干制标本。

在林间设置6个不锈钢金属网笼(长×宽×高:120 cm×120 cm×180 cm)。分别随机选取5株枯死树和半枯死树,将主干、侧枝和小枝截为约80 cm的树段,交叉叠放于金属网笼内。每隔15 d观察并收集笼内羽化的天牛成虫,记录种类、数量,置于75%酒精内保存带回,制成干制标本。

1.2.4 成虫形态差异比较观察所采集天牛的体型、体色、触角、前胸背板和足等部位的形态特征,并对一些关键部位拍摄照片进行比较。使用相机搭配微距镜头(Laowa 100 mm Macro 2×)及体视立体摄影显微镜(Leica M205 C)拍照,用LAS V4.10、Zerene Stacker V17(33)和Image J V1.8.0软件处理照片。

2 结果与分析 2.1 罗浮栲林分受害特征调查区域内共发现罗浮栲枯死木234株、枯黄木293株,区域受害面积约18%。黄化或枯死植株呈现典型的零星分布状态,具有明显的随机性,符合天牛类害虫的危害习性(图 1D,示部分区域)。罗浮栲植株受害初期表现为少数侧枝叶色逐渐黄化、枝叶变疏(图 1A),此后叶色进一步加深,直到叶片全部脱落;同时,附近转黄侧枝逐步增多、加重,直到整株黄化(图 1B),约6个月后小枝、侧枝开始腐烂、风折,林间出现明显天窗(图 1C)。在无人机影像中,可区分出健康、枯黄和枯死的树木(图 1E、1F、1G),为后续踏查提供了便利。

伐倒受害植株后,发现主干零散分布羽化孔,羽化孔外部干净或留有少量粉状蛀屑;同一植株存在不同孔径的羽化孔(图 2A)。进一步剖查发现, 主干的树皮上存有刻槽,剥开树皮可见对应(图 2B)但不同大小的(图 2C)侵入孔。树干及枝条中可见特征不同的幼虫(图 2D),也可见蛀食韧皮部所形成的不规则扁平蛀道(图 2E)。纵向劈开后,主干和侧枝均可见纵向不规则的条形蛀道,侧枝可见其蛀至髓心(图 2F);个别主干可见环绕的横向蛀孔(图 2G),但仅蛀入边材,未见其蛀入心材。另外,可见形状与大小不同的蛹室(图 2H)。横向劈开后可见纵向(图 2I1)、旋切(图 2I2)的蛀道。由上可见,受害林分符合多种天牛复合为害特征。因此,推测存在多种蛀干天牛害虫,且多种天牛可能为害同一株树,这与后续观察结果相吻合。

|

A.羽化孔;B.产卵器形成的刻槽及对应的侵入孔;C.侵入孔;D.幼虫;E.不规则的扁平蛀道;F.蛀至髓心的纵向蛀道;G.横向蛀道;H.蛹室;I.纵向与旋切状的蛀道。 图 2 戴云山自然保护区罗浮栲单株受害特征 Figure 2 Characteristics of damaged Castanopsis faberi trunk in Daiyunshan National Nature Reserve |

2019—2021年,在所调查罗浮栲林分中通过林间采集和设置收虫网笼共采集到4种天牛。经鉴定,分别为后刺拟棘天牛[N.retrospinosa (Tippmann, 1955)]、紫缘长绿天牛[Chloridolum lameeri (Pic, 1900)]、红腹柄天牛[A.faldermannii rufiventris (Gressit, 1940)]和皱绿柄天牛[A.gibbicolle (White, 1853)]。从种群组成来看,后刺拟棘天牛的种群数量最大,共采集374头;紫缘长绿天牛次之,共采集41头;红腹柄天牛35头;皱绿柄天牛数量最少,共采集12头。4种天牛在形态学上存在显著差异,可明确区分。

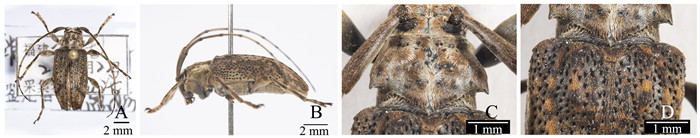

2.3.1 后刺拟棘天牛属天牛科(Cerambycidae)沟胫天牛亚科(Lamiinae)长角天牛族(Acanthocinini)拟棘天牛属(Neacanista)。分布于中国福建(武夷山、泉州、龙岩)、广西(来宾)和老挝川圹[11-13]。寄主为壳斗科锥属植物。成虫体小型,土色或深棕色;触角柄节达前胸后缘(图 3A、3B);前胸背板被白色、桔色绒毛,具黑刻点,前胸侧刺突位于两侧中部,尖刺向后呈鱼鳍状(图 3C);小盾片不明显(图 3D);鞘翅具大量黑色刻点,每片鞘翅各有4条橘黄色纵线;鞘翅内端角凸出,外端角具尖刺;股节棕色,胫节、跗节黑色;腹面灰色(图 3B)。

|

A.背面观;B.侧面观;C.前胸背板;D.小盾片及鞘翅前部。 图 3 后刺拟棘天牛的形态特征 Figure 3 Morphological characteristics of N.retrospinosa |

本调查中,该天牛虫口密度最大,共采集374头,占比81.1%,但危害程度较2015年有所减弱[6]。每年4月—11月可见成虫;成虫个体大小差异不明显,羽化孔近圆形,直径为4.7~5.6 mm。幼虫蛀食韧皮部形成不规则扁平蛀道,蛀食木质部形成较短的条状不规则蛀道,并可与其他天牛幼虫共同蛀食边材。

2.3.2 紫缘长绿天牛属天牛科(Cerambycidae)天牛亚科(Cerambycinae)绿天牛族(Callichromini)长绿天牛属(Chloridolum)。分布较广,国内在华中、华南和西南地区均有分布,已报道的详细分布地区有所差异,寄主以壳斗科植物为主[13-16]。成虫具较强访花习性[17]。成虫体小至中型,狭长;触角略长于体长,柄节端部膨大,表面密布刻点(图 4A、4B);前胸背板长大于宽,前后缘具横波纹,前胸中区红铜色,两侧金属蓝色,两侧刺突较小(图 4C);小盾片较小,三角形,具刻纹(图 4D);鞘翅绿偏蓝色或黄色,两侧有淡红青铜色宽阔条纹;鞘翅薄,末端圆;足紫蓝色;腹面蓝绿色,被灰白色绒毛(图 4B)。

|

A.背面观;B.侧面观;C.前胸背板;D.小盾片及鞘翅前部。 图 4 紫缘长绿天牛的形态特征 Figure 4 Morphological characteristics of Chloridolum lameeri |

本调查中,该天牛虫口密度较少,共采集41头,占比8.8%。每年5月—7月可见成虫,多同期羽化,狭小空间中有互相咬食现象;成虫个体大小略有差异,羽化孔近圆形,直径为3.1~4.2 mm。低龄幼虫于较细侧枝上多见,并逐步蛀向主干。可于主干部位横向蛀食,旋切木质部,导致水分供应阻断,树木上半部枯黄;但未见有与其他天牛共同蛀食的特性。

2.3.3 红腹柄天牛属天牛科(Cerambycidae)天牛亚科(Cerambycinae)绿天牛族(Callichromini)柄天牛属(Aphrodisium)。分布于中国福建、四川、广西和云南等地,寄主以壳斗科、蕈树科植物为主[4-5, 9, 18]。成虫体大型,略扁;触角柄节顶端外角有齿状突起,第4节略短于第3节,第5节以后各节渐宽(图 5A、5B);前胸背板近六边形,两侧刺突较锐,正中具一横脊;背板颜色或有所变化,四周琥珀色,中央或有金蓝色,具釉瓷光泽(图 5C);小盾片三角形,表面略下陷,中央有纵沟,具细刻点(图 5D);鞘翅金蓝色,除中缝及外侧缘黄褐色外,中央纵贯1条蓝黑色纵条,向翅端渐狭;鞘翅末端狭圆,密被细皱纹;股节、胫节藏蓝,具光泽,跗节黄褐色;腹面黄色(图 5B)。

|

A.背面观;B.侧面观;C.前胸背板;D.小盾片及鞘翅前部。 图 5 红腹柄天牛的形态特征 Figure 5 Morphological characteristics of A.faldermannii rufiventris |

本调查中,该天牛密度较少,共采集35头,占比7.5%,危害程度较20年前显著减弱[4-5]。每年4月—9月可见成虫;成虫个体大小差异明显,雌虫体型显著大于雄虫;羽化孔扁圆形,宽端6.9~11.2 mm。低龄幼虫于韧皮部蛀食,高龄由韧皮部倾斜蛀入木质部,于木质部向下或向上纵向蛀食,形成不规则条形蛀道;于侧枝可蛀入髓心,于主干不蛀入心材;可与其他天牛共同蛀食,但多存在于主干下部。

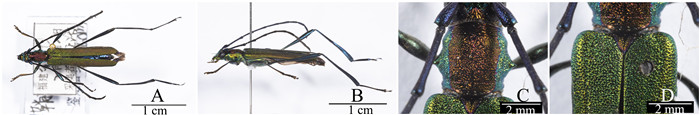

2.3.4 皱绿柄天牛属天牛科(Cerambycidae)天牛亚科(Cerambycinae)绿天牛族(Callichromini)柄天牛属(Aphrodisium),与红腹柄天牛为同属近缘种。该种分布较广,寄主以壳斗科植物为主[19-22]。成虫体中至大型,整体呈深绿色;雄虫触角长于身体(图 6A、6B),雌虫触角与体长相等或略短;前胸背板暗金绿色,具横脊纹,前、后缘被浓毛,具横沟;前胸背板两侧刺突较钝,背面中部具2对环状皱纹(图 6C);小盾片三角形,表面平滑,中央下凹,具细刻点(图 6D);鞘翅深绿色,略带金色,隐见1~3条纵脊线;前足股节膨大明显且呈暗红色,其余蓝黑色;腹面灰绿色或蓝绿色,被银灰色绒毛(图 6B)。

|

A.背面观;B.侧面观;C.前胸背板;D.小盾片及鞘翅前部。 图 6 皱绿柄天牛的形态特征 Figure 6 Morphological characteristics of A.gibbicolle |

调查中,该天牛捕获数量较少,共采集12头,占比2.6%,但单株为害严重。每年5月—6月可见成虫,成虫个体大小差异不明显,羽化孔扁圆形,宽端7.3~8.2 mm。幼虫的为害特点与红腹柄天牛大致相似,但高龄幼虫旋切木质部进行蛀食;幼虫未见有与其他天牛共同蛀食的特性。

3 讨论与结论本调查发现,戴云山自然保护区内罗浮栲林分存在4种蛀干天牛,分别为后刺拟棘天牛、紫缘长绿天牛、红腹柄天牛和皱绿柄天牛。后刺拟棘天牛的种群数量最大,占比最高,是优势种群;其他天牛种群数量较小,占比较低。4种天牛在外部形态特征上存在明显差异。其中,后刺拟棘天牛体型最小、土灰色,其余3种体色艳丽并具金属光泽,易于辨认;紫缘长绿天牛体型较小、身体狭长,与其他3种也存在较大差异;红腹柄天牛与皱绿柄天牛体型相近,但红腹柄天牛前胸背板带有鲜亮的橙红色,皱绿柄天牛为深绿色;红腹柄天牛的跗节为黄色,皱绿柄天牛的跗节为蓝黑色,可轻易辨认。在为害特征上,红腹柄天牛与皱绿柄天牛成虫的羽化孔为较大的椭圆形,红腹柄天牛雌虫羽化孔相对更大,宽端可达11.2 mm;二者幼虫可于木质部留下较长、较粗的纵向条状蛀道,且皱绿柄天牛的高龄幼虫存在旋切木质部现象,可发现横向蛀孔。后刺拟棘天牛与紫缘长绿天牛的成虫羽化孔近圆形,较小,均在4~5 mm左右;二者幼虫体型上,紫缘长绿天牛更为细长;紫缘长绿天牛高龄幼虫可于木质部旋切蛀食,后刺拟棘天牛低龄幼虫常于韧皮部形成不规则扁平蛀道。

本调查还发现,戴云山自然保护区罗浮栲林分的受害情况较之前有所变化。经过多年防治,红腹柄天牛种群数量及危害程度相较本世纪初显著下降[4-5, 7-9],防治效果显著。紫缘长绿天牛和皱绿柄天牛是该保护区新发现的为害罗浮栲蛀干害虫,目前种群数量较小,但蛀食的危害性较大,建议进一步观察。据前人记载,后刺拟棘天牛仅在福建武夷山和龙岩两地有分布[11],但随后在德化地区发现并呈爆发态势[6, 12]。本调查表明,近几年后刺拟棘天牛种群数量呈下降趋势,但考虑其可与红腹柄天牛共同为害罗浮栲,也应视为后续重点观测的对象。

鉴于上述天牛主要为害罗浮栲且常发于重点生态区内,不建议持续采用化学防治手段。混交林的树种组成及比例对天牛种群数量的变化有显著影响[23], 建议进行一定程度的林分改造,此外可采用花绒寄甲(Dastarcus helophoroides)、肿腿蜂(Sclerodermus harmandi)、白僵菌(Beauveria bassiana)和绿僵菌(Metarhizium anisopliae)等生物防治措施,也可将天牛性信息素成分的相关研究应用到天牛诱杀、捕杀上,逐渐降低害虫种群数量,重建新的生态平衡。

| [1] | 徐建国, 林开淼, 陈兴稳, 等. 戴云山生态主题研学的实践探索[J]. 福建林业, 2020(5): 18–20. DOI: 10.3969/j.issn.1003-4382.2020.05.008 |

| [2] | 付达靓, 刘金福, 黄志森, 等. 戴云山国家级自然保护区罗浮栲群落特征[J]. 福建林学院学报, 2009, 29(2): 131–134. DOI: 10.3969/j.issn.1001-389X.2009.02.007 |

| [3] | 林珊, 刘金福, 付达靓, 等. 戴云山罗浮栲林群落主要树种空间分布格局[J]. 福建林学院学报, 2010, 30(1): 15–18. DOI: 10.3969/j.issn.1001-389X.2010.01.004 |

| [4] | 黄志森. 红腹柄天牛的生物学特性[J]. 华东昆虫学报, 2005, 14(2): 128–131. |

| [5] | 王晓艳. 红腹柄天牛综合防治的研究——生物学、生态学研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2005. |

| [6] | 福建省林业科学研究院. 一株对老挝拟棘天牛具有致病力的绿僵菌菌株及其应用: 201510559073.9[P]. 2015-12-02. |

| [7] | 王玉连. 红腹柄天牛危害对罗浮栲可溶性糖含量的影响[J]. 福建林业科技, 2012, 39(2): 40–43. DOI: 10.3969/j.issn.1002-7351.2012.02.09 |

| [8] | 陈思孟. 罗浮栲受红腹柄天牛为害后黄酮含量变化[J]. 华东昆虫学报, 2008, 17(4): 293–296. |

| [9] | 王晓艳. 红腹柄天牛危害与寄主树种的关系[J]. 福建林业科技, 2013, 40(3): 31–34. DOI: 10.3969/j.issn.1002-7351.2013.03.07 |

| [10] | 李慧杰, 马茜, 王珂, 等. 混交林与纯林害虫物种的多样性分析[J]. 河南林业科技, 2011, 31(4): 8–10. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2630.2011.04.004 |

| [11] | HUANG G Q, LIU B, GOUVERNEUR X. Note on the genus Neacanista Gressitt, 1940(Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini)[J]. Zootaxa, 2015, 3981(4): 553–564. DOI: 10.11646/zootaxa.3981.4.6 |

| [12] | HUANG G Q, LIN M Y. Second note on the genus Neacanista Gressitt, 1940(Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini)[J]. Zootaxa, 2018, 4524(3): 397–400. DOI: 10.11646/zootaxa.4524.3.8 |

| [13] | GRESSITT J L. The longicorn beetles of Hainan Island (Coleoptera, Cerambycidae)[J]. The Philippine Journal of Science, 1940, 72(1/2): 1–239. |

| [14] | 嵇保中, 刘曙雯, 张凯. 昆虫学基础与常见种类识别[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 235. |

| [15] | 林美英. 常见天牛野外识别手册[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015: 64. |

| [16] | 付利娟. 中国绿天牛族昆虫分类与区系研究[D]. 重庆: 西南大学, 2006. |

| [17] | 邹海伦. 湖北省大老岭自然保护区访花天牛多样性研究[D]. 荆州: 长江大学, 2017. |

| [18] | 华立中, 奈良一, 塞缪尔森GA, 等. 中国天牛(1406种)彩色图鉴[M]. 广州: 中山大学出版社, 2009: 27. |

| [19] | 张琼岛, 嵇保中, 徐天, 等. 柄天牛属研究进展[J]. 林业科学, 2010, 46(11): 144–151. |

| [20] | 涂克林, 李贵玉, 薛振南, 等. 皱绿柄天牛生物学特性的研究[J]. 广西林业科学, 2006, 35(2): 61–65. |

| [21] | 杨星科. 秦岭昆虫志[M]. 西安: 世界图书出版西安有限公司, 2018: 116. |

| [22] | 陈世骧, 谢蕴贞, 邓国藩. 中国经济昆虫志: 第1册[M]. 北京: 科学出版社, 1959: 52. |

| [22] | 陈世勇. 树种组成对松墨天牛成虫种群动态的影响[J]. 亚热带农业研究, 2017, 13(3): 183–186. |

2022,Vol. 18

2022,Vol. 18