文章信息

- 邱梦媛, 胡亚林, 林春穆, 林立, 范剑明, 邹双全

- QIU Mengyuan, HU Yalin, LIN Chunmu, LIN Li, FAN Jianming, ZOU Shuangquan

- 圆齿野鸦椿不同部位类黄酮与总三萜含量的比较及采收

- Comparison and collection of flavonoids and total triterpenoids in different parts of Euscaphis konishii Hayata

- 亚热带农业研究, 2019, 15(3): 179-183

- Subtropical Agriculture Research, 2019, 15(3): 179-183.

- DOI: 10.13321/j.cnki.subtrop.agric.res.2019.03.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-05-05

2. 自然生物资源保育利用福建省高校工程研究中心, 福建 福州 350002;

3. 邵武蒋石省级自然保护区管理处, 福建 邵武 354011;

4. 梅州市林业科学研究所, 广东 梅州 514011

2. Fujian University Engineering Research Center for Conservation and Utilization of Natural Biological Resources, Fuzhou, Fujian 350002, China;

3. Management Department of Jiangshi Provincial Nature Reserve, Shaowu, Fujian 354011, China;

4. Forestry Research Institute of Meizhou, Meizhou, Guangdong 514011, China

圆齿野鸦椿(Euscaphis konishii Hayata)为省沽油科(Staphyleaceae)野鸦椿属(Euscaphis Sieb. et Zucc.)常绿小乔木[1],是我国传统中药材。常用其果皮治疗肝炎、胃炎、类风湿性关节炎等,是畲药“鸡眼睛”和苗药“血脉通胶囊”的药源植物[2-4]。目前有关圆齿野鸦椿的研究大多集中在分类学描述[5]、种质资源采集[6]、播种繁殖技术[7-8]与活性成分的分离[9-10]等。对圆齿野鸦椿的开发主要偏向于观赏价值的利用,而对其药用价值的开发较少[11-15]。黄维等[4]研究表明,圆齿野鸦椿具有抗炎和抗过敏作用。邹小兴等[16]发现,圆齿野鸦椿枝条及叶片中含有类黄酮及三萜类成分。类黄酮和三萜类化合物是许多药用植物的重要活性成分。类黄酮在抗心律失常、抗病毒、抗氧化、抗炎镇痛等方面有一定作用[17-20];三萜类化合物具有止咳祛痰、调节机体代谢、增强免疫、抗炎、抗肿瘤、抗癌等作用[21-23]。

本研究通过测定圆齿野鸦椿不同部位类黄酮及总三萜含量,以筛选最佳药用部位,并测定最佳药用部位类黄酮及总三萜含量的动态变化,以期确定适宜的采收期,为圆齿野鸦椿类黄酮、总三萜药用开发提供依据。

1 材料与方法 1.1 供试材料 1.1.1 材料来源圆齿野鸦椿样品采自福建省清流县益晟园林苗木基地。该基地海拔332 m,年均气温18.7 ℃,年均降水量1 756.1 mL,年均日照时数1 789.1 h,无霜期达256 d。选择10株长势良好、无病虫害且正常开花结果的8年生圆齿野鸦椿,分别从每株树冠下中上部不同方位采集当年生枝条、果皮、嫩叶及种子,并从每株根部的一级侧根不同方位采集根,放入干冰运回实验室,保存于-82 ℃冰箱备用。其中,叶片采样时间为2017年3月中旬(展叶期)至12月,其他部位采样时间为2017年7月。

1.1.2 主要仪器与试剂(1) 仪器。UV-9600紫外分光光度计(北京北分瑞利分析仪器公司),BS-210S电子天平(北京赛多利斯仪器系统有限公司),101-0A数显式电热恒温干燥箱(上海阳兴实验仪器有限公司),KQ250DE数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。(2)试剂。芦丁对照品、无水乙醇、NaNO2、Al(NO3)3、NaOH、HClO4、齐墩果酸、香草醛与冰醋酸,均为分析纯。

1.2 供试方法 1.2.1 标准曲线的制备(1) 类黄酮。将芦丁对照品置于干燥箱内,在105 ℃下干燥直至恒重状态。精密称取10 mg于100 mL小烧杯中,加入适量体积分数为70%乙醇溶液,进行水浴加热至溶解。完全溶解后冷却至常温,将溶液转移到100 mL容量瓶中,并用70%乙醇溶液定容,摇匀。精密吸取芦丁对照品溶液0、1、2、3、4、5 mL,分别置于6个25 mL容量瓶中,首先加入0.05 g·mL-1 NaNO2溶液1 mL,摇匀后静置6 min;再加入0.1 g·mL-1 Al(NO3)3溶液1 mL,摇匀后静置6 min;最后加入0.05 g·mL-1 NaOH溶液10 mL,用乙醇定容,摇匀后静置15 min。以不加芦丁标准液为参照,在510 nm处测定其吸光度。以吸光度对浓度进行线性回归,得回归方程:y=2.685 3x-0.019 4(R2=0.994 3),表明芦丁浓度与吸光度有良好的线性关系。

(2) 总三萜。分别吸取0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8 mL齐墩果酸标准溶液于试管中,在80 ℃下水浴挥干;分别加入0.3 mL香草醛—冰醋酸溶液、1 mL高氯酸,摇匀,60 ℃下水浴20 min;流水将其冷却至室温后,加入10 mL冰醋酸进行稀释,摇匀。在波长550 nm处测定其吸光度。以吸光度对浓度进行线性回归,得回归方程:y=0.238 7x+0.002 2(R2=0.997 4),表明齐墩果酸浓度与吸光度有良好的线性关系。

1.2.2 不同部位类黄酮、总三萜含量的测定将圆齿野鸦椿叶片、根、果皮、种子、枝条置于干燥箱60 ℃下烘干至恒重,过40目筛粉碎成粗粉备用。(1)类黄酮。分别称取1 g叶片、根、果皮、种子以及枝条粗粉,放置于50 mL离心管中,首先用5 mL石油醚脱脂,再加入30 mL 70%乙醇溶液,摇匀,静置24 h。于200 W超声波下提取30 min。提取液于10 000 r·min-1下离心,过滤,滤液定容至100 mL。按照1.2.1中方法测定各溶液的吸光值,并根据标准曲线计算类黄酮含量[24]。测定结果以叶片类黄酮含量最高,用其进行后续试验。(2)总三萜。分别称取0.1 g叶片、根、果皮、种子以及枝条粗粉,置于具塞试管中,加10 mL无水乙醇提取48 h后离心除去沉淀。吸取0.2 mL上清液于试管中,80 ℃下水浴。按照1.2.1中方法测定各溶液吸光值,并根据标准曲线计算总三萜的含量[25]。测定结果以叶片总三萜含量最高,用其进行后续试验。

1.2.3 不同月份类黄酮、总三萜含量的测定分别称取3—12月圆齿野鸦椿叶片1、0.1 g,按照1.2.2中方法测定类黄酮与总三萜含量。

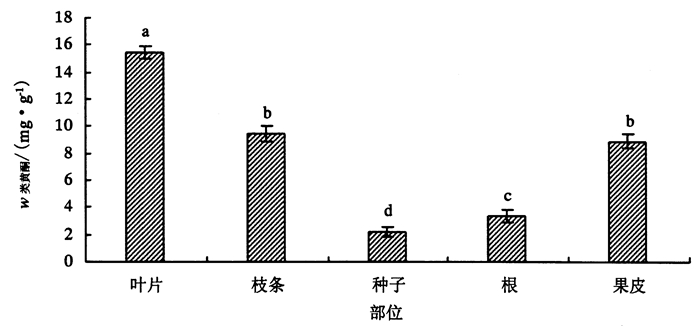

2 结果与分析 2.1 不同部位类黄酮、总三萜含量比较 2.1.1 类黄酮从图 1可见,圆齿野鸦椿不同部位的类黄酮含量存在显著差异。叶片、枝条、种子、根、果皮的类黄酮含量分别为15.47、9.49、2.18、3.35、8.92 mg·g-1。其中,以叶片含量最高,种子含量最低,两者相差7倍之多;枝条与果皮的类黄酮含量差异不显著;总体来看,类黄酮含量依次为:叶片>枝条>果皮>根>种子。

|

图 1 圆齿野鸦椿不同部位的类黄酮含量 Figure 1 The content of flavonoids in different parts of E.konishii |

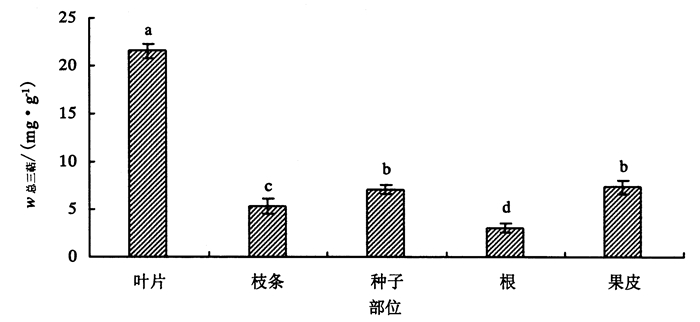

从图 2可见,圆齿野鸦椿不同部位的总三萜含量存在显著差异。叶片、枝条、种子、根、果皮的总三萜含量分别为21.54、5.39、7.07、3.08、7.41 mg·g-1。其中,以叶片含量最高,根含量最低,两者相差近7倍;种子与果皮的总三萜含量较接近,两者差异不显著。总体来看,总三萜含量依次为:叶片>果皮>种子>枝条>根。

|

图 2 圆齿野鸦椿不同部位的总三萜含量 Figure 2 The content of triterpenoids in different parts of E.konishii |

综上表明,圆齿野鸦椿地上部分的类黄酮、总三萜含量比地下部分高,其中以叶片含量最高。叶片类黄酮含量甚至高于灵芝[26-27]、人参[28-29]等名贵中药材,总三萜含量接近三七[30]、石斛[31]等名贵中药材。

2.2 不同月份类黄酮、总三萜含量比较圆齿野鸦椿是福建乡土树种,萌芽力较强,新老叶片更换在每年4月,叶片生物量大。因此,合理利用叶片提取类黄酮及三萜化合物是提高栽培效益的新选择。为进一步确定叶片适宜采收期,对3—12月叶片类黄酮及总三萜含量进行测定。

2.2.1 类黄酮从表 1可知,不同月份叶片类黄酮含量存在差异。随着月份的增加,类黄酮含量总体呈上升趋势,5—12月无显著差异。其中,11月含量最高,为17.68 mg·g-1,3月最低,为9.28 mg·g-1。3—11月,类黄酮含量增长了8.4 mg·g-1。

| 月份 | ||

| 3月 | 9.28±1.28c | 11.72±2.10e |

| 4月 | 13.10±1.13b | 18.21±2.21d |

| 5月 | 14.78±1.08ab | 20.87±2.23cd |

| 6月 | 15.82±0.91a | 23.66±1.87c |

| 7月 | 16.22±1.04a | 25.08±2.22c |

| 8月 | 16.07±1.36a | 28.94±2.46b |

| 9月 | 16.35±1.00a | 33.26±1.78a |

| 10月 | 16.83±1.16a | 35.81±2.40a |

| 11月 | 17.68±1.16a | 37.73±2.04a |

| 12月 | 17.25±1.02a | 34.50±2.66a |

| 1)同列数值后附不同小写字母者表示差异达0.05显著水平。 | ||

从表 1可知,不同月份叶片总三萜含量存在差异。随着月份的增加,总三萜含量总体呈上升趋势,9—12月无显著差异。其中,11月含量最高,为37.73 mg·g-1,3月最低,为11.72 mg·g-1。3—11月,总三萜含量增长了26.01 mg·g-1。

综上表明,不同月份圆齿野鸦椿叶片类黄酮、总三萜含量存在差异,其中以11月类黄酮含量(17.68 mg·g-1)、总三萜含量(37.73 mg·g-1)最高。因此,在确定以叶片为药用部位的前提下,建议将采收期定在10—12月。

3 小结本研究表明,圆齿野鸦椿叶片、枝条、种子、根及果皮类黄酮与总三萜含量以叶片含量最高。类黄酮含量依次为:叶片>枝条>果皮>根>种子;总三萜含量依次为:叶片>果皮>种子>枝条>根。目前圆齿野鸦椿常用的药用部位为果实,叶片利用较少,因此可以将叶片作为开发类黄酮、三萜类化合物的新选择。对叶片3—12月类黄酮与总三萜含量测定表明,11月类黄酮及总三萜含量最高。陈新强等[32]对野鸦椿不同部位类黄酮含量进行了比较,其类黄酮含量高于本文,这可能与选择的野鸦椿品种有关。同时不同的立地条件等因素也对该化合物含量造成影响。

本研究仅采用紫外分光光度计法对圆齿野鸦椿类黄酮、总三萜进行测定与分析,存在一定误差,同时生长年限、种源及立地条件等均可能导致圆齿野鸦椿活性成分存在较大差异。因此,今后可进一步考虑生长年限、种源及立地条件等因素产生的影响。

| [1] | 邹双全. 圆齿野鸦椿研究[M]. 北京: 科学出版社, 2018. |

| [2] | 宋纬文, 刘桂康. 三明畲族民间医药的特点[J]. 福建中医药, 2002, 33(1): 38–39. DOI: 10.3969/j.issn.1000-338X.2002.01.037 |

| [3] | 黄维, 邹小兴, 丁卉, 等. 圆齿野鸦椿醇提物抗肝癌作用研究[J]. 中国现代中药, 2018, 20(2): 179–183. |

| [4] | 黄维, 丁卉, 冯翯, 等. 圆齿野鸦椿醇提物抗炎、镇痛作用的研究[J]. 中医药导报, 2018, 24(12): 28–31. |

| [5] | 方文培. 中国植物志[M]. 北京: 科学出版社, 1981: 23-24. |

| [6] | 刘文啟. 野鸦椿鉴别研究[J]. 中国中药杂志, 2007, 32(3): 261–263. DOI: 10.3321/j.issn:1001-5302.2007.03.024 |

| [7] | 孙维红, 袁雪艳, 吴玲娇, 等. 圆齿野鸦椿开花动态特征与繁育系统[J]. 植物生理学报, 2017, 53(12): 2215–2221. |

| [8] | 赖慧灵, 季艳林, 楼杨, 等. 野鸦椿属植物繁育方法和药用成分研究进展[J]. 生物技术进展, 2016, 6(1): 6–9. DOI: 10.3969/j.issn.2095-2341.2016.01.02 |

| [9] | 梁文贤, 倪林, 邹小兴, 等. 野鸦椿属植物化学成分和药理活性研究进展[J]. 中草药, 2018, 49(5): 1220–1226. |

| [10] | 黄云, 向德标, 胡乔民, 等. 福建野鸦椿籽中的酚酸类化学成分[J]. 中草药, 2014, 45(18): 2611–2613. DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2014.18.007 |

| [11] | 覃嘉佳, 龙云英. 圆齿野鸦椿扦插繁殖技术[J]. 林业科技开发, 2007, 21(3): 71–73. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8101.2007.03.024 |

| [12] | 支丽燕, 吴田兵, 龙云英, 等. 干旱胁迫下圆齿野鸦椿苗期叶片的生理特性[J]. 福建林学院学报, 2008, 28(2): 190–192. DOI: 10.3969/j.issn.1001-389X.2008.02.020 |

| [13] | 何碧珠, 何官榕, 邹双全. 圆齿野鸦椿叶片的植株再生及快速繁殖[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2010, 39(3): 257–262. |

| [14] | 李玉平, 邹双全, 何碧珠. 圆齿野鸦椿种子外植体的快繁体系[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2010, 39(5): 480–483. |

| [15] | 梁文英. 圆齿野鸦椿播种育苗技术[J]. 福建林学院学报, 2010, 30(1): 73–76. DOI: 10.3969/j.issn.1001-389X.2010.01.015 |

| [16] | 邹小兴, 刘宇, 邹双全. 圆齿野鸦椿叶及枝化学成分初步研究[J]. 中国野生植物资源, 2016, 35(1): 70–72. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9690.2016.01.020 |

| [17] | 何晓山, 代蓉, 陈秀红, 等. 滇黄芩总黄酮急性毒性及抗实验性心律失常作用的研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010, 16(10): 150–152. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9903.2010.10.050 |

| [18] | 张玉清, 王帅, 景娇, 等. 5种中药总黄酮成分体外抗病毒作用观察[J]. 南京农业大学学报, 2012, 35(4): 105–109. |

| [19] | 史娟, 张泽浩, 李江, 等. 陕西茵陈黄酮提取及抗氧化性能研究[J]. 中国油脂, 2018, 43(9): 30–34, 39. DOI: 10.3969/j.issn.1003-7969.2018.09.006 |

| [20] | 黄婧, 马健雄. 汉桃叶总黄酮的提取及其镇痛抗炎活性研究[J]. 中国药业, 2014, 23(22): 33–34. |

| [21] | 鞠建华, 周亮, 林耕, 等. 枇杷叶中三萜酸类成分及其抗炎、镇咳活性研究[J]. 中国药学杂志, 2003, 38(10): 752–757. DOI: 10.3321/j.issn:1001-2494.2003.10.016 |

| [22] | 仲兆金, 刘浚. 茯苓有效成分三萜的研究进展[J]. 中成药, 2001, 23(1): 58–62. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1528.2001.01.024 |

| [23] | 郭文杰, 许旭东, 魏建和, 等. 桔梗中三萜皂苷类化学成分研究进展[J]. 中国药学杂志, 2008, 43(11): 801–804. DOI: 10.3321/j.issn:1001-2494.2008.11.001 |

| [24] | 禚同友. 超声波法提取凤尾竹叶黄酮工艺研究[J]. 食品研究与开发, 2015, 36(19): 59–61. DOI: 10.3969/j.issn.1005-6521.2015.19.016 |

| [25] | 徐学锋, 程水明, 张庆, 等. 茯苓皮中总三萜超声波辅助提取工艺优化[J]. 湖北农业科学, 2013, 52(16): 3939–3942. DOI: 10.3969/j.issn.0439-8114.2013.16.047 |

| [26] | 伍鸿强, 王娟娟, 庄玮婧, 等. 响应面法优化灵芝黄酮酶辅助提取工艺及抗氧化活性研究[J]. 福建农业学报, 2017, 32(1): 87–92. |

| [27] | 王昌涛, 孙啸涛, 周雪. 响应面分析法优化雪灵芝黄酮提取工艺[J]. 食品科学, 2013, 34(14): 91–95. DOI: 10.7506/spkx1002-6630-201314018 |

| [28] | 刘晓珍, 汤艳姬, 陈斯钊, 等. 土人参黄酮类化合物的提取及其抗氧化性[J]. 贵州农业科学, 2012, 40(11): 192–195, 199. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3601.2012.11.056 |

| [29] | 张儒, 张变玲, 赵勇, 等. 人参根中黄酮类化合物提取及其抗氧化性研究[J]. 中成药, 2012, 34(10): 1896–1900. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1528.2012.10.013 |

| [30] | 叶芝红, 赵艳, 朱艳萍, 等. 响应面法优化微波辅助提取平卧菊三七三萜的工艺研究[J]. 食品工业科技, 2016, 37(2): 291–295. |

| [31] | 陈乃东, 王成, 陈乃富, 等. 响应面法优化霍山石斛三萜皂苷提取工艺研究[J]. 皖西学院学报, 2019, 35(2): 11–15. |

| [32] | 陈新强, 林立, 黄浩, 等. 野鸦椿不同部位总黄酮含量比较分析[J]. 湖南林业科技, 2019, 46(1): 52–56. |

2019,Vol. 15

2019,Vol. 15