2. 江苏大学 教师教育学院, 江苏 镇江 212013

学科评估是诊断检视大学学科建设绩效、践行高等教育治理现代化的关键引领。作为教育评估延伸到高等教育领域的一个特殊范畴,学科评估的手段、技术、方法日益更新与完善,然而技术层面的更新并不代表政策价值与政策目标的实现,还需一个强有力政策执行过程将政策价值转化为具体的政策目标与行动。

“工欲善其事,必先利其器”,如果说“事”代表学科评估的政策价值,那么“器”即是政策执行的工具。20世纪80年代以来政策工具日益兴起,并逐渐发展成为政策研究领域的焦点。政策工具蕴藏在政策文本中,是政策价值的具体表述与政策决策的执行技术。作为高等教育质量保障的机制与工具,学科评估是一种具有实践特性与场域特性的伦理诉求体系。学科评估政策作为实现政策目标的方法、途径与技术以及保证高等教育高质量发展的治理手段,其供给方式直接决定着学科建设的发展旨向与价值诉求。纵观当前学科评估政策研究,学界侧重于对政策发展历程的梳理、域外政策的介绍以及政策执行问题的发掘,鲜有将系列评估政策作为“过程性事件”的本体探讨。为更好地呈现学科评估政策发展轨迹与途径,本研究基于政策工具视角,梳理1985年以来的系列政策文本,计量分析评估政策的工具偏好、选择特点、类型结构、内容要素等,揭示政策工具背后的决策规律与价值取向,以期为优化评估政策体系、推进高等教育高质量发展提供新思路。

一、研究设计 (一) 政策文本选择政策文本是政策制定者的价值取向表达、事实问题陈述、解决问题措施等政策要素的载体。[1]为了保障研究的权威性和可靠性,文本选择遵循如下原则:相关性原则,以“学科评估”“重点学科评选”“教育评价”“教育评估”等为关键词,以国务院、教育部、中国学位与研究生教育学会、北大法宝等网站为搜索平台,选取中共中央、国务院及各部委下发的体现政府推动学科评估、促进学科建设的政策文本;规范性原则,选取法律、规划、通知、决定、意见等体现政府政策的文件;时序性原则,关于学科评估的政策文本搜集时段为1985至2023年。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布,拉开了全国范围内大规模教育评估活动的帷幕。依据上述标准查询相关门户网站,并基于文献研究追溯补充遗漏数据,最终获取52份学科评估政策文本,作为研究的有效数据样本(见表 1)。

| 表 1 1985年以来的学科评估政策颁布情况 |

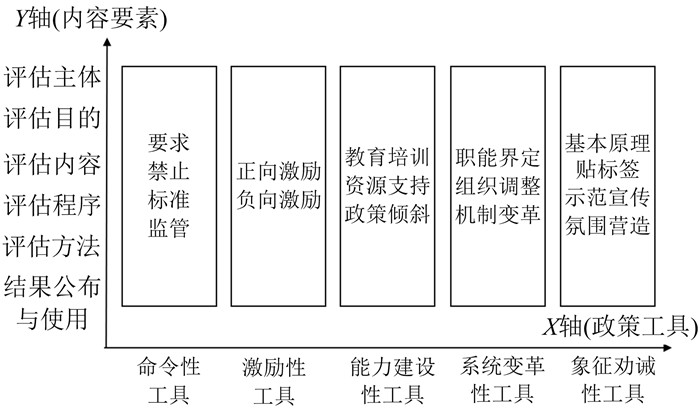

政策文本分析是一项复杂的工作,既要考虑到政策目标、政策工具等,也要考虑到政策内容要素。基于此,本研究结合政策工具理论,构建“政策工具(X轴)-内容要素(Y轴)”二维分析框架(见图 1),通过两者的有效结合系统评价国家层面出台的学科评估政策。

|

图 1 学科评估政策工具二维分析框架图 |

1.X轴:政策工具维度

目前政策工具研究中主要存在两种取向的分类模式:一种是基于行动者假设的分类方式,诸如英格拉姆与施耐德以及麦克唐纳尔与埃莫尔所提出的“五分法”;另外一种则是根据政府介入公共物品与服务程度的高低,将政策工具看作一个连续性谱系,如罗斯韦尔以及豪利特所提出的“三分法”。本研究选用了行动者假设的分类方式。其中,英格拉姆与施耐德的政策工具“试图使人们去做他们以其他方式一直没有做的事情”[2],麦克唐纳尔与埃莫尔的政策工具旨在“如何考虑选择一个适当的方案以解决问题”[3]。鉴于学科评估意在“以评促建、以评促管、以评促改、以评促升”,研究选用麦克唐纳尔与埃莫尔的政策工具分类方式,参照林小英[4]等对政策子工具的界定与划分方式,将五类政策工具细分为十六种政策子工具,详见图 1。

2.Y轴:内容要素维度

政策工具维度可以描绘学科评估政策的一般性特征,但难以对相关政策进行针对性剖析。为进一步分析学科评估政策的特征与内在规律,根据学科评估成效的监测要点以及1985年以来评估政策文本的具体内容,结合包水梅[5]关于评估政策内容要素的划分,研究将学科评估的政策内容要素设计为评估主体、评估目的、评估内容、评估程序、评估方法、结果公布与使用六个方面。其中,评估主体关注评估活动由谁来行使的问题;评估目的关注评估活动是否符合国家战略、区域需求、高教发展及国际趋势;评估内容侧重学科评估的观测要点与指标体系;评估程序关注参评点的自愿申请、信息采集、信息核查等程序方面的问题;评估方法关注量化数据与事实佐证的具体评价方式;结果公布与使用则关注结果使用目标群体的应用指导和规定的设计等。

(三) 文本内容编码编码统计是政策工具分析的基础与关键。基于二维框架,采用内容分析法,认真研读每一项政策文本,以“条”为最小编码单位,对学科评估政策文本进行具体编码。同一条款中涉及多种政策工具的,反复斟酌后将其归类到更为相关的工具类型中。编码具体规范如下:①X轴:命令性工具为a,激励性工具为b,能力建设性工具为c,系统变革性工具为d,象征劝诫性工具为e。政策子工具类型则以阿拉伯数字进行编码,具体顺序根据二维框架图中政策子工具自上而下确定。②Y轴:评估主体为A,评估目的为B,评估内容为C,评估程序为D,评估方法为E,结果公布与使用为F。③编码格式:使用“政策文本序号-政策条款-政策内容要素-政策工具-政策子工具”的方式进行编码,如“9-1-B-a-1”表示政策内容单元来自第9份学科评估政策文本中的第1条政策条款,使用的政策工具类型为命令性工具,子工具类型为“要求”,对应的政策内容要素为评估目的。根据统计结果,最终共获取974个政策编码单元。

(四) 信效度检验内容分析法的信度主要涉及内容信度与判断者间的信度。内容信度即类目信度,本研究中政策工具维度类目受麦克唐纳尔与埃莫尔的工具分类思想启发,其分类得到学界认可与广泛应用。内容要素类目依据包水梅关于评估内容要素的分类。判断者间的信度主要基于不同判断者对于类目编码一致性的百分比。从编码单元中随机抽取10%进行信效度检验,经测学科评估政策工具与内容要素的类目信度系数为1,判断者间政策工具维与内容要素维一致性系数保持在0.84以上,均符合信度要求。在效度检验中,效度分值区间设定为[0, 5],以专家赋分法对类目及政策分析框架进行效度检验,根据结果,专家效度打分中类目效度均值为4.65,框架效度均值为4.33,表明目前所选用的测量工具可有效反映评估政策的真实含义。

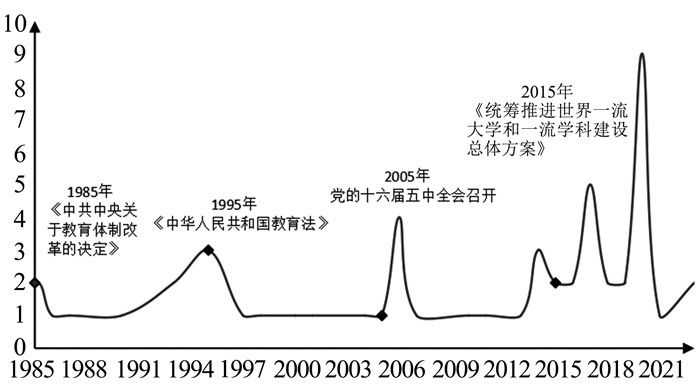

二、历史考察教育政策作为一种行政资源,其数量变化在一定程度上反映了政府意志的方向和主导教育改革与发展力度的大小。[6]以影响学科评估的焦点事件、政策文本数量的突然变化以及标志性评估政策的出台为时间节点,结合我国学科建设政策以及学科评估实践的历史脉络,将学科评估政策的发展历程划分为四个阶段(见图 2),为全面、立体透视我国学科评估政策脉络提供“特写镜头”。

|

图 2 学科评估政策累计数量变化图 |

第一阶段(1985—1994年),业务起步,政策初创。为使教育事业的发展紧密适应经济体制改革的要求,1985年中共中央颁布的《关于教育体制改革的决定》明确提出要对高等学校的办学水平进行评估,并对成绩卓著的学校给予重点支持,这标志着中国高等教育评估的正式开始。同年6月,高等工程教育评估专题研讨会在黑龙江省镜泊湖召开,与会代表就评估目的、作用、理论和方法进行探讨,工程教育评估进入政府工作议程,并于11月13日启动试点评估,探索建立适合中国国情的工程教育评估制度。1987年原国家教委颁布的《关于评选高等学校重点学科的暂行规定》指出,评选要“突出高校的科研优势与人才培养优势”,并以此为标准启动第一轮重点学科评选,108所高校的416个学科点入选。1990年我国第一个关于高等教育评估的行政法规性专门文件《普通高等学校教育评估暂行规定》颁布,明确“合格评估、办学水平评估、选优评估”三种形式,拉开了评估工作规范化开展的帷幕。本阶段学科评估作为服务经济建设发展以及提升高等教育质量的举措受到重视并进入政策议程,国家在探索学科评估政策奠基性过程中开创性地进行理工类学科评估与重点学科评估实践,具有“业务起步、政策初创”的特征。

第二阶段(1995—2004年),适度探索,政策拓展。1995年3月18日通过的《中华人民共和国教育法》首次以法律形式确定政府在教育评估中的地位。同年9月,国务院学位委员会发布通知决定在数学、化学、力学等五个较为成熟的一级学科进行选优评估工作并作为博士学位授予权审核的依据,82个博士学位授权单位的259个博士点自愿参评。此次评估秉持“遴选优秀,择优支持”的理念,在性质上是纯粹的选优评估,并首次解决了将一级学科作为评估整体的共性与特性问题。[7]1998年8月审议通过的《中华人民共和国高等教育法》第44条明确规定教育行政机关的教育评估权,行政主导型高教评估获得了法律支持,推动了中国高教事业的“依法治教”进程。随着1999年高等教育规模的常规扩张,高等教育质量问题日益凸显,“重点学科评选”“一级学科水平评估”等评估实践渐次展开。本阶段我国学科评估政策“法”的依据日益增强,其稳定性、权威性及执行力得到强化,以“适度探索”为基本原则,以“依法评估”为行动遵循,水平评估、选优评估协同发展,以确保学科评估顺应社会经济发展及参与国际高等教育竞争的需要。

第三阶段(2005—2014年),全面发展,政策成熟。随着2005年10月党的十六届五中全会、2006年1月全国科学技术大会的召开,我国正式进入创新型国家建设的新时期,反映在高教领域即是高教改革如何发挥在这一发展战略中的作用。无论是“985优势学科创新平台”建设、“2011计划”实施抑或研究生教育综合改革,“创新”成为此阶段中国高等教育改革的基本遵循与行动指南。2006年10月教育部颁布的《关于加强国家重点学科建设的意见》致力于从创新型国家高层次人才与智力支撑的角度明确重点学科建设的重要性,并将重点学科的考核与认定作为加强建设的重要手段。2010年,中共中央、国务院颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》作为21世纪第一份中长期规划纲要,提出了人才培养体制、质量评价体制、教育管理体制等体制改革创新的具体要求。2013年《教育部国家发展改革委财政部关于深化研究生教育改革的意见》、2014年《国务院学位委员会教育部关于印发〈学位授权点合格评估办法〉的通知》等文件从国家创新体系建设高度相继确定合格评估、专项合格评估的时间界限与基准控制。可以说,本阶段学科评估事业进入全面发展阶段,政策供给较上一阶段明显活跃。立足于创新型国家建设的战略高度,水平评估、合格评估、选优评估等不同类型的评估政策叠加实践,构筑起了全面发展的评估政策体系。

第四阶段(2015年至今),内涵发展,政策深化。基于全面深化改革的重大战略部署及“211工程”“985工程”“优势学科创新平台”等政策反馈,2015年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的印发揭开了“中国特色、世界一流”学科评估的帷幕。总体方案颁布后,《学位与研究生教育发展“十三五”规划》《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》等相继出台,中国高等教育进入了内涵式发展新阶段,高等教育一方面要“以中国特色为基础”,另一方面要“追随国际质量认证”,据此构建具有中国特色的学科评估体系。2020年,中共中央、国务院颁发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出,学科评估改革中要强化“人才培养中心地位”。《国务院学位委员会教育部关于开展2023年学位授权点专项核验工作的通知》则明确规定重点关注“是否坚持落实立德树人根本任务,建立健全三全育人体制机制”。结合第五轮学科评估的具体践行,本阶段评估事业以“提升人才培养质量”为逻辑起点,以“综合改革”为核心任务,政策供给持续加大,政策工具不断完善,政策体系呈现出“内涵发展、深化改革”的特征。

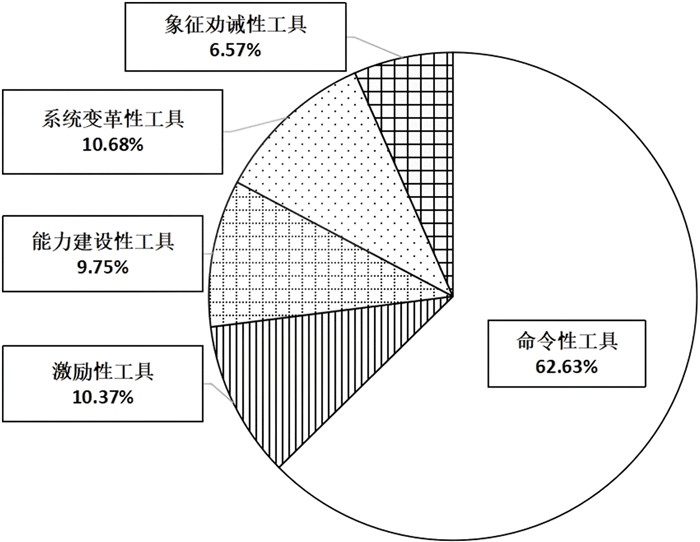

三、量化分析 (一) X轴:政策工具维度分析政策工具的使用频次可在一定程度上折射出政府的态度偏好与某一阶段的发展重点。[8]学科评估各类政策工具占比见图 3,五类政策工具均已涉及:命令性工具占比最大,使用范围最广;系统变革性工具与激励性工具使用频率基本持平;能力建设与象征劝诫性工具运用较少。这说明目前国家主要依据政府权威来推进学科评估工作的开展。

|

图 3 学科评估政策工具频次比例图 |

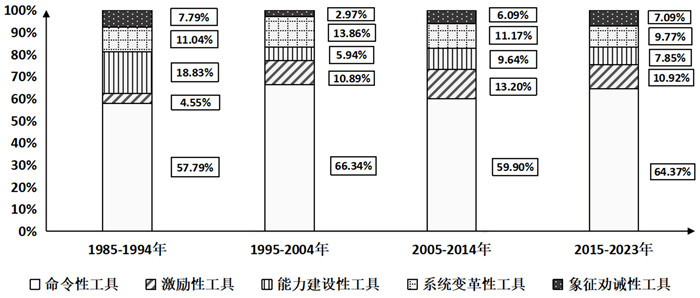

结合时间维度,各类工具运用情况见图 4:①命令性工具占比维持高位,要求子工具自第二阶段起占据绝对优势;标准子工具在政策初创期、内涵式发展期出现高峰:监管子工具使用呈下降趋势,政策成熟期降至最低;禁止子工具使用频次最低。说明教育行政部门倾向于运用要求、标准、监管等强制效果明显、行政成本较低的命令性工具来推进评估工作落实。②激励性工具占比自1995年后即维持在10%以上,负向激励频次明显高于正向激励。说明为缓解命令性工具的权威性与强制性造成的“抵触逆反心理”,政策制定者倾向于通过短期内的负向激励激发政策目标对象的外部动机。③能力建设性工具占比自1995年后即维持在5%~10%,第三阶段曾出现62.3%的增幅,这与政策成熟期教育主管部门对相关主体业务能力的重视有关。资源支持子工具占比呈下降趋势,其他两类子工具可忽略不计。说明政策制定者在初创期主要通过“信息、技能或其他类型的资源”来促进评估政策的有效执行,随着评估工作的常态化及业务流程的熟练化,国家逐渐降低了对于信息、技能等资源的供给。④系统变革性工具在第二阶段曾出现短暂高峰,之后呈下降趋势。职能界定子工具除第一阶段外,其他阶段占比始终维持在7%和9%之间。说明评估政策制定中,国家主要通过对相关机构的职能规定推进工作开展,而机制变革、组织调整由于涉及权威在个体与机构之间的转移,变革成本高昂且极易受到各方阻力,因此使用频率较低。⑤象征劝诫性工具除第一阶段外,其他三个阶段中占比均处于末位。说明在政策初创期,教育主管部门倾向于通过此工具为未来的政策修订提供空间。随着行政主导型教育评估法律地位的确立,国家逐渐降低此类工具的使用频率。“基本原理”聚焦于评估政策如何与特定团体的价值信念相一致,在政策文本中得到了大频次应用,而关于贴标签、示范宣传等子工具则呈散点状分布,其占比可忽略不计。

|

图 4 不同阶段评估政策工具运用比例分布 |

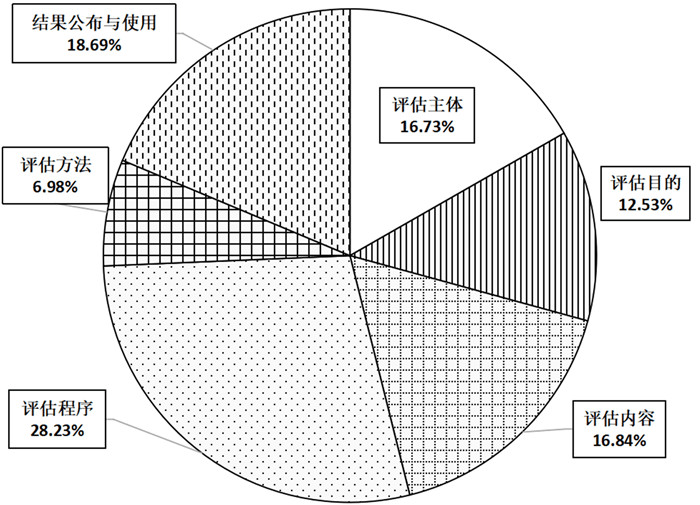

在内容要素维度上,我国学科评估政策文本重点聚焦于评估程序(28.23%),结果公布与使用(18.69%)居关注度第二位(见图 5)。评估主体涉及实际参与评估活动的人与组织,评估内容是评估活动的重中之重,其维度结构及权重比例直接关乎评估主体对于学科全面、客观的判断。政策工具中对于评估主体(16.73%)、评估内容(16.84%)的关注基本持平,但其占比明显低于评估程序。评估目的是对评估价值取向、主旨观照的生动阐释,是学科建设的循证机制。鉴于评估目的概括性、抽象性以及相对稳定性,目前所占比重(12.53%)偏小。评估方法(6.98%)直接关系到对量化数据与事实佐证的评价,是完成具体任务的方法指引,目前其占比仍然过小。

|

图 5 学科评估政策内容要素频次比例图 |

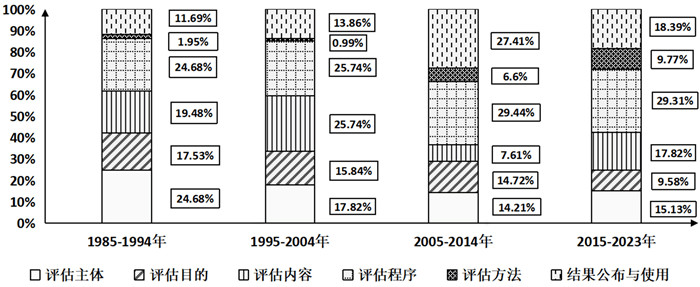

结合时间维度分析:①评估程序占比保持在24%以上且长期为学科评估的第一关注要素,这与学科评估活动重视信息采集、核查公示、反馈复核等具体评估过程有关。②结果公布与使用占比在前三阶段呈增长态势,第四阶段占比有所下降但仍居于第二要素,说明政策文本对于结果使用目标群体的应用指导、规定设计方面的关注。③评估主体在第三阶段以20.26%的速率下降,第四阶段虽有小幅增长但占比不足16%。结合发文数量及具体编码可知,系由第四阶段合格评估、水平评估、专项评估的“通知”类文本增加所致。④评估目的占比呈下降趋势。究其原因是阶段性国家战略部署及高教事业发展需要,评估目的规定具有相对稳定性特征。⑤评估内容占比经过第三阶段的断崖式下跌之后,在第四阶段以134%的增速急剧上升,因进入内涵式发展期后,教育主管部门对于评估内容的观测要点与指标体系进行大幅度调整,在思政教育成效评价、社会服务贡献与特色评价、跨学科成果评价等方面均进行了相应改革。⑥评估方法长期处于末位,但其占比先降后升,第四阶段更是以48%的增幅上升。说明进入内涵式发展期后,大量“通知”“意见”类文本增加,为切实保障评估的科学性与实效性,政策文本对于评估方法的关注度增多。但从具体编码条数、占比来看,当前政策在评估方法的灵活设计及综合运用上仍具有极大改进空间(见图 6)。

|

图 6 不同阶段评估政策内容要素比例分布 |

将横向的政策工具类型与纵向的内容要素维度交叉分析,生成“政策工具-内容要素”的互动关系频数统计表(见表 2),清楚揭示1985年以来各内容要素的政策工具使用情况。

| 表 2 “政策工具-内容要素”二维互动关系频数统计表 |

由表 2可知:①评估主体中政策工具的组合性最好,五种类型的政策工具均得到使用,其中命令性工具使用频次最高。在子工具使用上,国家主要通过“要求”“监管”类工具进行规制。②评估目的中政策工具的组合性良好,能力建设性、命令性工具使用频次占据前两位,激励性工具的使用频次最低。③评估内容中一、二级工具均出现严重失衡。命令性工具使用频次最高,占比达81.21%。二级子工具类型中“标准”“要求”占比最高,“负向激励”“教育培训”“政策倾斜”“组织调整”等均未使用。④评估程序中政策工具组合较好,象征劝诫性工具使用频次最低,这与评估程序业务属性有极大关联。⑤评估方法中工具组合情况最差,工具类型以命令性工具为主,国家主要通过权威手段对评估方法进行规定。⑥结果公布与使用中以命令性、激励性工具为主。结合文本内容,国家主要通过“合法性权威”“正负向激励”对评估结果加以公示并对不合格参评点进行惩戒处置,针对评估结果的具体应用设计内容欠缺,“评”“用”“改”未形成有机统一体。

四、研究结论 (一) 政策工具使用多元,但存在命令性工具过溢、能力建设与象征劝诫性工具缺失的问题结合具体编码,我国学科评估政策工具选择呈现多元化特征,但仍存在结构不均衡、组织协调度不足问题。命令性工具的过度使用反映出我国学科评估政策的政府主导、高位推动特征。“要求”“标准”“监管”类命令性政策子工具固然有着政策目标传导力强、投入资源较少、节省政策运行成本、提高执行效率的优势,但命令性工具的过度使用极易造成政策受众的盲从与慌乱,政策对象及目标群体有选择性地执行政策,进而造成政策失真。能力建设性工具中过于关注“资源支持”而忽视“教育培训”“政策倾斜”的使用,反映了评估政策期冀通过信息、技术、智能等方面的资源支持以产生长效的结果,而教育培训、政策倾斜之类的有效环境型支持举措却处于缺失状态。此外,象征劝诫性工具的整体使用频次不足会导致利益相关者对于学科评估政策的价值认知受阻,进而影响学科评估政策的推行效果。

(二) 政策内容要素覆盖全面,各要素间关注度存在明显差异,评估目的、评估方法关注度较低整体来看,学科评估政策的内容要素覆盖较为全面,不同要素间的关注度存在明显差异。评估程序关注度最高,评估目的、评估方法关注频次较少。结合文本内容,从1987年重点学科评选“基于国家四化建设对培养高级专门人才和科学技术的需求”[9],到1995年一级学科选优评估“作为一级学科博士学位授权审核依据”,到2005年定期评估“作为有效监督学位授权点的学科建设和研究生培养工作”,再到2015年之后致力于“统筹推进世界一流大学和一流学科建设”,评估的目的性论述更多是基于阶段性国家发展战略及高等教育发展需要作出相应规定的,对于“选优评估”“水平评估”“专项评估”等缺乏具体考虑。“评估方法”中虽相继提出“实地考察”“专家评审”“问卷调查”等,但缺乏针对性设计。对于具有柔性意蕴的“学科文化”“学科生态”等缺乏实操性评价,对于国际声誉度调查、公共数据“审计”工作等也缺乏方法论规定,这些无疑会影响评估政策的有效推行,弱化评估政策促提升、促转变的根本目的,阻滞学科评估的执行效力。

(三) 政策工具与内容要素二维交叉呈现阶段性差异,其适配性有待进一步提高政策工具与内容要素的适配性是影响政策执行效力的重要因素。[10]尽管依据内容要素配置政策工具的逻辑初步形成,但两者间契合度与适配性仍有较大提升空间,尤其在评估目的、评估程序、评估方法上。政策初创阶段对于评估主体、评估程序等要素予以较高关注,且命令性工具的使用频次较高。在评估方法、结果公布与使用中系统变革性、象征劝诫性工具严重不足。政策拓展阶段过于关注评估程序、评估内容,评估方法关注度明显不足。工具选用以命令性工具为主,能力建设性工具、象征劝诫性工具严重不足。政策成熟阶段集中于对评估程序、结果公布与使用的规定,评估方法、评估内容关注度略显不足。评估目的中激励性、系统变革性、象征劝诫性工具使用严重不足。结果公布与使用环节系统变革性工具明显缺失。2015年至今,政策文本过度关注评估程序、结果公布与使用、评估内容,工具类型仍以命令性工具为主,象征劝诫性、能力建设性工具严重不足。总而言之,学科评估政策二维交叉呈阶段性差距,横向政策工具维度与纵向内容要素维度的匹配合理性不足,将导致评估政策效应产生某种偏移,对我国学科评估的深入推进形成制约。

五、政策建议 (一) 优化政策工具使用结构,促进政策工具组合的均衡性与合理性作为学科治理的重要手段,学科评估政策体系须践行治理逻辑,将技术层面与核心价值有机结合,优化政策工具的使用结构。首先,明确不同类型政策工具的特性,充分发挥各类政策工具的优势。标准、监管、禁止等命令性政策工具固然有着规范性、权威性优势,但其过度使用极易导致评估体系僵化。在运用命令性政策工具的基础上,也应考虑到执行能力提升、宣传教育引导等辅助性政策工具的运用。其次,围绕政策目标选择适合的政策工具。学科评估政策目标类型不仅涉及短期范围内的诊断性与认证性,同时也涉及长期时限的导向性;不仅涉及“中国特色的一流学科建设”实质性目标,同时也涉及价值观念转变等象征性目标。在政策工具选择中,要将工具性、技术性与政策性结合起来进行考量,综合考虑学科建设的现实场域、规律特性、运行成本效益等,根据具体情境合理配置各类政策工具。最后,考虑权责主体的特性及行为期望选择适合的政策工具。针对评估主体能力的长期提升,适当增加政策倾斜、教育培训等能力建设性工具比重;针对评估主体的价值观念引导,适当增加氛围营造、示范宣传等象征劝诫性工具比重,灵活发挥各类政策工具的衔接机制与协调作用以提升评估政策的综合效能。

(二) 合理分配政策注意力,在评估方法、评估目的等内容要素上予以适当倾斜针对政策供给中对于评估程序要素过度关注而对评估方法、评估目的要素关注较少的现象,需深化政策内容供给的全面性与科学性,做好评估政策的顶层设计。首先,适当增加对评估方法内容要素的政策供给,将基于客观数据的定量方法与基于价值判断的定性方法有机结合起来。诸如科研成果评价中客观数据与结构性证据链的融合评价、不同学科分类评价中“代表作”与“典型案例”的有机结合等。其次,明确对“评估目的”的规定,纠正评估异化导向问题。评估目的是评估政策的核心,是评估方案设计的依据及政策执行的归宿。针对选优评估、水平评估、专项评估等不同类型的评估形式,针对性设计评估目的,强化“评估目的”的内容供给,彰显“以评促建、以评促改、评建结合、重在建设”等政策本真。总之,学科评估政策是围绕评估目的所制定的系列政策文本,政策内容要素的完整、严密、系统是各利益相关者理解、认可、接受评估政策的前提与基础。要注意合理分配政策注意力,协同推进各类政策工具及子工具类型在内容要素上全面覆盖与均衡配置,从而提升政策的整体性与精细化供给,切实保障评估执行的实效性。

(三) 提升政策工具与内容要素的适配性,增强学科评估政策的执行效力基于评估政策文本中政策工具与内容要素适配性不足问题,应结合内容要素的具体特性,构建合理的“政策工具-内容要素”配置原则。具体来讲,针对评估目的,在作出普适性规定的基础上,应以劝诫性工具为主,激励性工具为辅;针对评估主体、评估方法,应以命令性工具为主,同时辅之以象征劝诫性工具与激励性工具;针对结果公布与使用,以命令性工具为主,能力建设、象征劝诫性工具为辅的组合更适合其发展特性等。再者,观照我国学科评估政策的关系嵌入性与制度嵌入性,从宏观制度环境及具体关系网络出发,探索政策工具与内容要素的适配性。从行动者间权力分配的角度来看,我国的学科评估政策网络属于从属型政策网络,针对强连接性的政策社群宜采用命令性、系统变革性工具,而对于弱连接性的议题网络则宜采用激励性、能力建设性、象征劝诫性工具等。政策工具与内容要素之间的配置不仅要考虑政策网络内关系互动,同时也要考虑政治、经济、社会等制度环境,唯有将客观世界的动态发展与学科评估的现实需要有机结合起来,构建起顺应时代需求的配置原则,方能提升我国学科评估政策的科学化与规范性,促进学科评估工作的高效率、高质量运行。

| [1] |

裴雷, 孙建军, 周兆韬. 政策文本计算: 一种新的政策文本解读方式[J]. 图书情报, 2016(6): 47-55. |

| [2] |

Schneider A, Ingram H. Behavioral Assumptions of Policy Tools[J]. The Journal of Politics, 1990, 52(2): 513. |

| [3] |

吕武. 我国当前学前教育政策工具选择偏向及其影响: 基于《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020)》以来的主要政策文本的分析[J]. 教育科学, 2016, 32(1): 77-81. |

| [4] |

林小英, 侯华伟. 教育政策工具的概念类型: 对北京市民办高等教育政策文本的初步分析[J]. 教育理论与实践, 2010(9): 15-19. |

| [5] |

包水梅, 韩冰玉. 政策工具视角下学科评估制度30年回顾与反思[J]. 高等工程教育研究, 2022(3): 117-123. |

| [6] |

谢维和, 陈超. 中国教育改革发展的政策走向分析: 20世纪80年代中期以来中国教育政策数量变化研究[J]. 清华大学教育研究, 2006(3): 1-8. |

| [7] |

赵瑜, 王战军, 周学军. 一级学科选优评估及其分析[J]. 高等教育研究, 1997(6): 30-36. |

| [8] |

李科利, 梁丽芝. 我国高等教育政策文本定量分析[J]. 中国高教研究, 2015(8): 50-56. |

| [9] |

包水梅. 我国学科评估制度的演变: 基于制度变迁理论的分析[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2019(1): 87-95. |

| [10] |

包水梅, 陈嘉诚. 政策工具视角下我国"双一流"建设高校教学评价政策偏好研究[J]. 高校教育管理, 2022(5): 40-51. |

2. School of Teacher Education, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu, China

2025

2025