研究生教育作为高层次创新型人才的供给侧,其就业人口集聚对于加快形成新质生产力、着力推动区域经济高质量发展具有重要意义。2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上提出,要全方位培养、引进、用好人才,加快建设世界重要人才中心和创新高地。2024年9月,中共中央、国务院发布的《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出,推动经济社会发展与就业促进协调联动,提升区域协调发展就业承载力,加快形成一批服务融通、政策贯通、渠道畅通的就业集聚区和增长极。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》提出,实施就业优先战略,把高校毕业生就业作为重中之重。可见,主动适应区域经济社会发展需求,积极构建与区域可持续发展相匹配的就业分布格局既是研究生教育高质量发展的重要目标,也是服务国家区域发展战略、助推经济增长新动力培育的重要途径。

已有相关文献聚焦于“人力资本集聚”与“研究生就业”两大主题。其中,关于人力资本集聚的研究主要揭示了其理论本质、在我国的空间分布特征及其多维积极影响。集聚的积极效应可溯源至人力资本的优势,人才是导致区域生产力和发展水平差异形成的重要因素[1]。当今知识社会,吸引高技能人才日渐成为区域繁荣与发展的关键,就业的区域集聚现象在全球范围内普遍存在[2]。我国研究生人力资本集中分布于“京津”“江浙沪”两个核心聚集区[3]。人力资本集聚有利于促进区域技术创新能力提升[4]、专利创新成果产出数量增加[5]。高水平人力资本集聚还能进一步推动城市生产率提高,催生就业增长[6],尤其对非正规就业存在显著正向影响[7]。另外,相关研究还分析了我国研究生就业的地区选择与集聚特征等。其一,研究生倾向于选择在培养单位所在地就业。硕士生就业地区与高校所在地比例分布较为一致[8];地域偏好排序依次为培养单位所在区域、北上广等一线城市、东部其他地区、中西部地区[9]。其二,研究生就业呈现集聚特征,倾向于流动至东部沿海地区或一线城市。“双一流”高校博士生就业具有明显的属地特性,主要集聚在东部地区,同时以就学地为中心,其就业人口规模向外不断减少[10];也有部分博士生选择在户籍所在地就业[11]。研究生教育相对经济规模领先的地区,研究生就业选择流出本地,相反则选择在本地就业[12];中部地区承担着向西部和东部输送博士生人才的功能,东部地区是就业净流入地,西部地区能够吸引本地培养的博士生在本地就业[13]。

现有研究生就业空间分布的相关研究,较多将研究主题聚焦于就业去向与人才流动,较少关注研究生就业人口集聚及其动态演化。而从现实情况来看,研究生学历就业人口作为高端人力资源,是推动区域经济发展的关键因素之一,其集聚有利于区域经济社会的高质量发展。鉴于此,本研究针对研究生就业人口集聚,探讨资源空间分布非均衡的现实状态,利用矢量数据符号法、自然断点分级、空间自相关分析、聚类异常值分析等方法,剖析我国研究生就业人口空间分布状态及其时空演进趋势,进而构建适应区域发展战略需求的研究生教育空间布局,促进研究生教育与经济发展相协调,使“研究生人才红利”持续发挥效应。

二、研究设计 (一) 理论基础发挥集聚优势,是就业提质增效的有力“推手”。集聚一词起源于经济学领域,19世纪末英国经济学家阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall)认为其特指“企业在特定地理区域的聚集”[14]。引申而来,研究生就业人口集聚则指“研究生学历就业人口在特定地理区域内的聚集”。

本研究的理论基础为经济地理学及人力资本外溢性理论。首先,经济地理学研究经济活动的区位、空间组织及其演进过程与关系,揭示了资源集聚所带来的规模效应、密度效应以及结构效应[15]。研究生就业人口集聚是促进区域高学历就业人口规模增长的有效手段,有利于优化区域人口整体素质结构,充分体现资源集聚的结构效应优势。考察省域研究生就业人口分布的规模态势,可有效反映其对区域高水平人力资本数量累计的贡献,体现规模效应。20世纪90年代末,经济学研究在规模效应基础上引入密度效应来更精确体现城市聚集表征[16]。本研究在对研究生就业人口规模态势的测算基础上,进一步统计省域研究生就业人口密度,以期更全面反映集聚程度。就业人口集聚在促进地区内部发展的同时,可通过其正外部性促进区域经济协调发展,即导致资源外溢[17]。其次,人力资本外溢性理论解释研究生就业何以产生外溢效应[18]。外溢性的优势主要表现为推动区域间需求匹配、资源共享、经验学习等机制的完善[19]。省域研究生就业人口分布的空间关联性是检验集聚外溢性的关键指标。

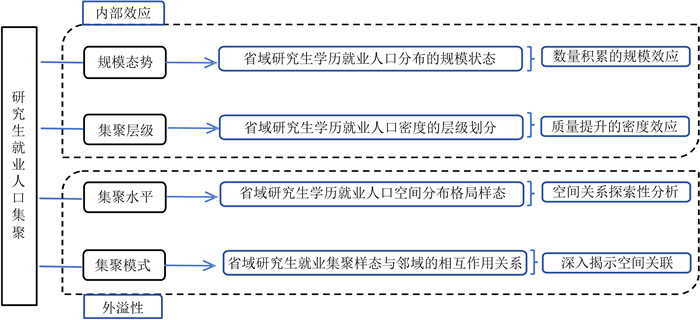

(二) 分析框架研究生就业人口集聚可从内部效应和外溢性双重视角考察(图 1)。内部效应主要指规模态势和集聚层级两个方面。规模态势指研究生就业在各区域分布的绝对人口数量。集聚层级则通过区位熵指数对区域研究生就业人口密度进行测算,在此基础上,采用自然断点法进行层级划分,反映研究生就业人口集聚对区域人力资本质量提升的促进作用。外溢性测量指标则指研究生人口就业相关主体、资源等在一定区域范围内汇聚而表现出的集中性空间分布结构。不同区域集聚的水平与模式不同,对集聚效应产生的影响也不同。集聚水平拟通过探索性空间数据分析法(Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA)呈现各省域研究生就业人口分布的空间关联性。集聚模式则进一步揭示本省域研究生就业人口集聚水平与邻域的相互联系与作用。因此,本研究从规模态势、集聚层级、集聚水平、集聚模式四个方面透视研究生就业人口集聚问题。本研究使用的我国31个省级行政区(省、自治区、直辖市)2000—2020年面板数据,来源于2001—2020年《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》,2000年数据取自各区域统计年鉴。

|

图 1 研究生就业人口集聚分析框架图 |

本研究构造了面板数据集,使用空间统计方法,从规模态势、集聚层级、集聚水平、集聚模式四方面剖析我国研究生就业人口集聚态势与动态演进。

(一) 研究生就业人口规模态势综合分析显示,我国研究生就业人口规模具有“东密西疏”态势,样本期内这种非均衡性持续存在。从区域来看,我国研究生就业人口主要集中在北京、山东、江苏、上海、浙江、广东等6个东部地区;中部地区仅湖北有较高规模;东北地区仅辽宁规模尚可;西部地区四川、陕西规模相对突显,其他省域规模普遍较低。样本期内东部地区研究生就业人口省均规模为20.74万人、其他地区省均规模为6.28万人,东部地区为其他区域的3.3倍。纵向看,样本期内我国研究生就业人口高规模分布始终集聚在东部地区,其规模占全国总规模的比例保持在60%左右,“东密西疏”态势存在空间惯性。研究生就业人口规模态势与高等教育发展的历史有紧密联系。东部地区历来经济相对发达、交通便利,吸引研究生学历人口源源不断流入,造成研究生就业在东部地区集聚的非均衡格局。

本研究利用点密度矢量符号法分析2000年、2010年、2020年三个时点的研究生就业人口规模空间分布差异,明晰了规模态势的动态演进路径。结果表明:第一,东部地区明显呈带状集聚且随时间推移呈现扩张趋势;中部地区呈零星分散分布;西部地区呈稀疏分布。具体来看,北京、上海、广东是研究生就业人口规模核心区,2000年分别为1.13万人、0.66万人、0.27万人;2010年分别增长至72.43万人、20.23万人、16.79万人;2020年为119.89万人、82.44万人、63.35万人,平均增速分别为39.28%、52.52%、55.67%,研究生就业人口规模与增速始终位于全国第一梯队。第二,我国研究生就业人口集聚带状格局愈发明显,北京、山东、江苏、上海、浙江的就业人口规模较高,相较邻域有巨大的规模优势;湖北、湖南、广东的就业人口规模集聚优势逐渐显现。第三,北京为集聚极点,带动了河北、天津就业人口集聚,形成了京津冀研究生就业集聚圈;上海为极点,带动浙江、江苏就业人口增长,构成了长三角研究生就业集聚圈。

(二) 研究生就业人口集聚层级集聚层级反映研究生就业人口集聚水平的分级、分类情况,使用ArcGIS自然断点法进行分析。该方法利用样本间存在的自然断点,削弱了极端值影响,适合非均匀分布数据[20]。本研究将依据研究生就业人口区位熵指标,将集聚层级划分为五级,分别为核心区、增长区、潜力区、平庸区、边缘区(表 1)。

| 表 1 研究生就业人口集聚层级划分情况(2000—2020年) |

第一级为核心区。核心区资源充裕且集中,研究生就业人口密度是全国平均水平10倍以上。核心区具备强大虹吸力,吸引了大规模高层次人才涌入,可视为就业人口集聚的中心或高地。样本期内北京始终处于该层级,2015年上海短暂进入,2020年又退出。北京是高校集中地,研究生教育集聚效应明显。同时,高水平的经济基础与特殊的政治地位使北京在留住研究生人才就业方面具有天然的优势。

第二级为增长区。增长区研究生就业人口密度在4和7之间,是研究生就业人口的第二大“向往地”。除2015年仅有天津以外,上海在其他年份均属此分级。可见,上海、天津研究生教育发展支撑条件优越、资源禀赋丰厚、就业环境氛围良好,研究生人才资源充裕,整体劳动力人口素质水平高。

第三级为潜力区。该层级区域研究生就业人口密度为1~2,集聚水平略高于全国平均水平,有一定的潜力成为研究生就业人口的集聚高地。其中,辽宁、江苏等长期位于该层级。广东早期属于该层级,但由于其研究生教育水平相对落后于经济发展,2010年之后广东集聚层级下滑至平庸区。

第四级为平庸区。该层级研究生就业人口密度略低于1,在全国范围内缺乏竞争优势,集聚能力弱。较多中西部地区、东北地区省域和少数东部省域属于该层级。其中,黑龙江、海南、福建等基本处于该层级,有时也短暂滑落于边缘区,该层级省域培养研究生实力偏弱、人才竞争力低,研究生就业较多流向邻近高层级省域。

第五级为边缘区。较多西部地区省域处于边缘区,研究生就业人口集聚水平在0.5左右,就业人口密度极低,属于就业选择的边缘区。如贵州、西藏始终处于该层级,研究生人才极度匮乏。该层级省域的首要任务是积极动员区域研究生在本地就业,增强本地研究生人才培养黏性。另外,政府应运用调节性资源提升该区域研究生教育质量,进而促进本地区研究生培养与经济协调发展。

综上,我国研究生就业人口集聚高地与洼地并存,不均衡现象突出且动态演进效果不显著。边缘区的省域研究生就业人口规模较低,与核心区相比,其高素质、高技能、高创新力的就业人口规模有待提升。

(三) 研究生就业人口集聚水平本研究使用Stata16.0测算我国研究生就业人口及区位熵的全局莫兰指数,通过探索性空间数据分析判断其分布格局样态、空间关联模型,以此反映我国研究生就业人口集聚水平。从全局莫兰指数测算结果可知,我国研究生就业人口分布存在正向空间相关性,集聚分布现象具有统计意义。

为进一步探索局部空间研究生就业人口集聚水平,采用局部莫兰指数及其各项取值正负符号进行分析。我国50%以上省域局部莫兰指数为正,分布在第一、第三象限,在全局上表现为空间正关联性。近40%省域分布在第二象限,说明本省研究生就业人口规模低,而邻近省域规模较高,本区域受到邻近区域“虹吸效应”的影响严重,归因于其研究生培养能力偏低或者吸引研究生人口留在本地就业的“拉力”较弱。例如,河北、河南、吉林、山西、内蒙古、青海、宁夏、重庆、安徽、江西、云南等区域。其中,河北隶属于东部地区,虽有1所“双一流”建设高校但位于天津市,其研究生教育资源与北京、天津相比处于“洼地”状态,高层次人才培养能力尚需提升,另其经济发展、基础设施、创新创业等软硬件均不具备比较优势,故研究生就业选择向北京、天津流动。黑龙江、

湖南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、新疆等近30%省域位于第三象限,表现为本区域与邻域研究生就业人口规模均较低,构成了低值集聚中心。上述区域研究生教育资源匮乏,创新氛围薄弱,缺少吸引高学历人才流入的竞争力,形成了连片的研究生人才匮乏区。

分析全局莫兰指数动态演进趋势可知,2000年至2020年,研究生就业人口空间集聚水平提升,其空间关联性逐渐加强。具体而言,全局莫兰指数正值拟合后先下降后上升,即空间正关联性先渐弱后又逐步增强,转折点为2010年,这与我国研究生培养机制改革密切相关。2006年教育部推出了以完善科学研究为主导的导师负责制和以资助制为核心的研究生培养机制改革试点[21]。2007年,14所高校进入试点范围,2009年,试点范围扩大至所有中央所属培养机构,国家也鼓励地方进行试点改革[22]。2007年第一批试点改革高校的研究生于2010年就业,政策效应显现。试点改革单位所在区域空间相关性增强,2010年研究生学历人口进入就业市场,提升了集聚的空间关联性。

本研究使用时空跃迁测度法[23]分析局部莫兰指数,进一步厘清省域集聚水平动态演进。表 2显示动态演进情形分为四类,HH、LL分别代表本域与邻域同为研究生就业人口的高集聚水平区域、低集聚水平区域;同理,LH、HL分别代表本域与邻域为低—高或高—低集聚水平。一类(Ⅰ)为本域变动而邻域不变;二类(Ⅱ)为本域不变而邻域变动;三类(Ⅲ)为本域与邻域同时变动;四类(Ⅳ)为本域与邻域均不变动。

| 表 2 各省域时空跃迁类型划分 |

如表 3所示,我国近67%省域研究生就业人口集聚跃迁属于第四类型(Ⅳ),区域研究生就业人口集聚的时空演进并不活跃,仅有32%的省域存在跃迁现象。其中,最活跃的省域是河南,样本期内存在三种跃迁类型。究其原因,河南地处我国中部地区,既与东部地区的山东、河北,又与中部地区的安徽、湖北、山西,还与西部地区的陕西相邻,本域与邻域研究生就业人口集聚水平比较复杂,其相互作用导致河南动态变迁复杂且活跃。

| 表 3 各省域研究生就业人口集聚的时空跃迁分析 |

综上,我国研究生就业人口集聚具有正向空间关联性,且非均衡性明显。但时序上具有稳定性,高层次人才流动性低。由此,我国研究生就业人口受跃迁低频性与非均衡性产生的路径依赖影响,容易造成两极分化,不利于研究生教育与经济社会的协调发展。

(四) 研究生就业人口集聚模式局部莫兰指数初步反映各省域研究生就业人口集聚状态。本研究在此基础上进行聚类和异常值统计,将通过检验的区域进一步归类,得出我国研究生就业人口集聚模式,分析省域与其领域的相互作用关系。

我国研究生就业人口存在着“高—高、低—低、低—高、高—低”四种集聚模式。第一种“高—高”集聚模式省域主要分布于东部地区,本域和邻域均是研究生就业人口集聚高地。例如,最典型的是山东,作为人口大省,为研究生教育发展提供了丰富的生源,具有优越的地理区位与经济社会发展态势,生源地就业成为该区域研究生的首选。另外,山东在“人才大战”中具备较强竞争力,吸引了大批研究生学历人口涌入,其邻域江苏等省份研究生就业人口规模也高于全国平均水平,因此山东成为显著的研究生就业人口高—高集聚区域。第二种“低—高”集聚模式是指本域研究生就业人口规模低,而邻域研究生就业人口规模高。该类型省域是受高值邻域“虹吸效应”影响显著的空心省域,主要有北京周边的内蒙古、河北;山东、江苏、上海周边的河南、安徽等。第三种是“低—低”集聚模式省域,主要分布在西部地区,包括新疆、西藏、甘肃等,该模式本域与邻域研究生就业人口规模均较低,是典型的研究生就业洼地。第四种“高—低”集聚模式仅有西部地区的四川,其研究生就业人口规模水平高,而邻域为就业人口规模相对较低的西藏、甘肃、贵州、云南等省域。四川是西部连片“低—低”模式空间集聚地区的“一枝独秀”,对周边区域的研究生学历人才产生较强的“虹吸效应”,汇聚了较多就业人口的四川似在洼地内的“孤岛”。

样本期内研究生就业人口集聚模式的动态演进首先表现为“高—高”集聚模式与“以点带面”的演进趋势。2005年为山东,2010年扩展至山东、江苏,2015年后省域范围进一步扩大,以山东为“点”演进为包含江苏、上海、浙江等在内的“高—高”集聚“面”。其次,“低—高”集聚模式相邻于“高—高”集聚省域分布,该模式省域缺乏内生发展动力及相应配套措施,难以承受高值邻域“扩散效应”影响。更为关键的是,高值邻域集聚水平提升以该模式集聚水平下降为代价,该模式呈现空心化趋势。第三,“低—低”集聚模式省域连片出现在西部地区。样本期内,新疆、西藏始终处于该模式。2005年青海、2010年甘肃和宁夏相继划归该模式,2020年全部退出。该模式省域研究生教育基础极度薄弱,发展路径依赖明显,区域内部研究生培养规模小而且难以引进其他区域人才。因此,该模式研究生就业人口规模小;东部“高—高”集聚区域的“扩散效应”较难辐射至西部地区,各种复杂条件的相互作用,加速了“低—低”集聚模式的产生,甚至使其长期存在。第四,样本期内“高—低”集聚模式的唯一省域为四川,源于其在研究生教育领域长期发展所形成的优势。

四、结论与建议 (一) 结论本研究使用2000—2020年我国31个省域的面板数据,实证考察了研究生学历就业人口在规模态势、集聚层级、集聚水平、集聚模式等四个维度的特征,并分析了样本期内的动态演进路径。

第一,我国研究生就业人口分布规模态势与区域经济社会发展水平相适应的人口分布态势相契合。经济发达地区显示出强大的就业人口虹吸力。随着时间推移,东部地区带状集聚格局愈发明显。东西部研究生就业人口规模差距剧增。

第二,我国研究生就业人口集聚分为核心区、增长区、潜力区、平庸区、边缘区五大层级。北京、上海研究生就业人口密度高,是研究生就业人口集聚中心及增长极;西部地区较多省域长期位于平庸区和边缘区,是我国研究生就业人口匮乏的“外围区”。

第三,我国研究生就业人口集聚水平存在正向空间相关性,且整体空间关联性逐渐加强、集聚水平提升。同时,近三分之二省域随时间推移没有改变局部空间关联性水平,集聚水平演进并不活跃。

第四,我国研究生就业人口显著存在“高—高”“低—低”“低—高”“高—低”四类集聚模式,总体上集聚高地与洼地、“空心”与“孤岛”并存,非均衡格局在样本期内持续存在。研究生就业人口集聚两极分化明显,马太效应愈演愈烈。

综上,我国研究生就业人口呈现显著的空间非均衡格局,其核心特征为“中心极化”与“边缘弱化”,并具备强正向空间相关性与显著的路径依赖特征,该空间分异根植于区域经济发展水平的结构性差异,不仅体现为就业规模、密度的空间失衡,更折射出高层次人力资本与区域发展需求的空间结构性错配。经济发达地区凭借薪酬优势、基础设施完备及创新创业机遇的系统性赋能,形成强效人才虹吸机制,推动“核心区”持续极化。为有效破解空间失衡问题,我国亟需探索并重塑人才流动的可持续生态。

(二) 建议第一,深化“人才链—产业链—创新链”需求耦合与协同联动,驱动研究生学历就业人口规模提升与空间优化。经济地理学强调关注劳动力的技术组织与社会组织[24]。作为高技术劳动力的研究生毕业生倾向于就近产业集群或创新高地集聚,形成“人才链—产业链—创新链”正反馈循环。一方面,依托本地研究生资源与产业基础,提升研究生培养规模、质量并增强其培养方向与区域需求的适配性,升级优势产业、布局未来产业,增强产业能级与人才吸引力,从而提升本域研究生就业人口的留存率与集聚度。另一方面,各省域应紧密结合国家战略需求,增强研究生教育与社会需求的匹配度,着力建设与战略需求、未来产业发展相契合的特色学科与前沿学科,增强教育供给与社会需求的结构性匹配度,为国家定向输送高素质战略人才,引导研究生就业人口向战略区域和关键领域有序流动与合理集聚,实现其高质量充分就业与区域及国家经济发展的同频共振。

第二,充分发挥集聚核心区资源优势,改善人才结构。一方面,打破区域壁垒,通过开展协同创新等形式,推动发展模式由就业集聚核心区优先发展逐步转向引领周围区域协同发展。另一方面,就业集聚区形成了不断吸引更广范围优秀人才的强引力场,具备创造更高价值的潜力,促进更大区域内人才分布逐渐呈现从“单极”向“多极”演进的趋势。如《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出“发挥上海龙头带动作用,苏浙皖各扬所长,加强跨区域协调互动”,长三角地区是以上海市为代表的就业集聚核心区,逐步建立起统一开放的人力资源市场,呈现出合理有序、能进能出的高层次人才结构动态发展特征。在人才互认、准入标准逐步统一的影响下,江苏、浙江、上海、安徽四省市近五年科研人才区域内流动超150万人次,有效促进了更大区域的协同发展与人才结构的优化[25]。另外,《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出“完善人才激励机制,健全人才双向流动机制。”各省域应面向重点行业与战略新兴领域,积极打破户籍身份、人事关系等制约,推动高质量人才流动配置。

第三,积极发挥研究生就业集聚的溢出效应,优化区域资源配置。东部地区研究生教育需充分发挥“涓滴效应”,将研究生人才集聚效应切实转化为经济优势。同时,鉴于“人力资本的差异对地区发展具有至为重要的解释力”[26],亟需发挥研究生就业集聚核心区的溢出效应,扩大辐射半径,有效整合冗余资源溢出,促进周边区域发展。中部省域研究生就业人口集聚具有正向溢出效应,其研究生就业流动活跃,与周围区域的知识互动、信息交流和人才流动更为密切,既能承受东部“虹吸效应”抵减其对西部地区的影响,又是西部地区免受或少受“虹吸效应”的缓冲带与保护带。西部和东北地区研究生教育应结合地区人力资源开发政策与规划,同时合理运用教育帮扶资源,将政策扶持效果转变为地区特色优势。逐步建立可持续发展机制,促进地区研究生规模扩张与质量快速提高,形成研究生就业人口与经济高质量发展良性互动局面。

第四,通过政策引导研究生就业人口流动,缓解就业集聚格局的非均衡性。发挥政府宏观调控作用,加强引导,鼓励研究生向中西部地区流动。其一,打造“强化区域协作、扩容基层项目、激励企业招聘”的组合政策,着力引导研究生毕业生等青年群体就业流动。例如,2022年5月,国务院办公厅发布的《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》指出,对到中西部地区、艰苦边远地区、老工业基地县以下基层单位就业的高校毕业生,按规定给予学费补偿和国家助学贷款代偿、高定工资等政策,对其中招聘为事业单位正式工作人员的,可按规定提前转正定级。其二,中西部省域加强引才举措。建立公开透明引才体制机制,加强研究生人才工作和生活保障,提高高层次人才黏性。其三,东部地区应按需引才、留才,遵循“引导产业向中西部和东北地区有序梯度转移,推动就业机会向中西部和东北地区扩散”,避免同质性就业人口供大于求而产生资源浪费,促使超需求部分研究生选择在其他区域就业,进而提升研究生就业区域流动性。

| [1] |

Abel J R, Dey I, Gabe T M. Productivity and the Density of Human Capital[J]. Journal of Regional Science, 2012, 52(4): 562-586. DOI:10.1111/j.1467-9787.2011.00742.x |

| [2] |

Azpitarte F. Recent Trends in the Spatial Distribution of Human Capital: Are Skill Levels Converging across Regions in England and Wales?[J]. Population, Space and Place, 2023, 29(3): e2644. DOI:10.1002/psp.2644 |

| [3] |

高晓清, 杨洋. 我国研究生人力资本集聚的地区差异及分布动态演进[J]. 学位与研究生教育, 2022(7): 70-79. |

| [4] |

刘伟. 人力资本集聚对区域技术创新能力的影响效应研究[J]. 西北人口, 2022, 43(4): 82-91. |

| [5] |

黄金玲. 人力资本空间集聚与城市创新[J]. 教育经济评论, 2021, 6(3): 63-89. |

| [6] |

刘诗濛, 王逸飞. 人力资本集聚如何促进城市就业增长: 基于生产率和生活质量视角的机制分解[J]. 经济科学, 2023(5): 219-240. |

| [7] |

赵志强, 李·安德鲁. 我国研究生人力资本集聚能否影响非正规就业?——空间溢出效应和门槛特征分析[J]. 高校教育管理, 2024, 18(3): 110-124. |

| [8] |

刘京鲁, 岳昌君, 杨海燕. 我国硕士研究生就业结果及起薪的影响因素研究: 基于2019年全国高校抽样调查数据的实证分析[J]. 教育学术月刊, 2020, 340(11): 64-72. |

| [9] |

杨院, 王荧婷. 我国硕士研究生毕业去向及趋势研究: 基于教育部直属高校2014—2018年数据的分析[J]. 研究生教育研究, 2020, 59(5): 58-65, 73. DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2020.05.09 |

| [10] |

徐志平, 沈红. 我国"双一流"大学博士毕业生就业特征分析[J]. 现代教育管理, 2019, 348(3): 106-111. |

| [11] |

罗洪川, 向体燕, 高玉建, 等. 我国博士毕业生去向及就业特征分析: 基于2015—2020年博士毕业生数据的分析[J]. 学位与研究生教育, 2022, 350(1): 53-62. |

| [12] |

李永刚. 中国博士毕业生的就业选择与流动趋向研究: 以教育部直属高校为例[J]. 中国高教研究, 2019, 313(9): 87-93. |

| [13] |

赵文学. 研究生就业空间流动与我国研究生教育区域布局[J]. 高教探索, 2023(1): 67-73. |

| [14] |

阿弗里德·马歇尔. 经济学原理. 廉运杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2007: 69.

|

| [15] |

苏红键, 魏后凯, 邓明. 城市集聚经济的多维性及其实证检验[J]. 财贸经济, 2014(5): 115-126. |

| [16] |

Ciccone A, Hall R E. Productivity and the Density of Economic Activity[J]. American Economic Review, 1996, 86(1): 54-70. |

| [17] |

马浚锋, 李雨蕙. "大城大事": 城市群空间集聚与区域高等教育溢出效应——来自我国"两横三纵"城市群的经验证据[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024, 42(6): 61-74. |

| [18] |

易定红, 陈翔. 人力资本外部性的理论发展及其启示[J]. 中国劳动, 2018(1): 76-84. |

| [19] |

Duranton G, Puga D. Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies[J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, 4: 2063-2117. |

| [20] |

李乃强, 徐贵阳. 基于自然间断点分级法的土地利用数据网格化分析[J]. 测绘通报, 2020, 517(4): 106-110, 156. |

| [21] |

教育部. 研究生培养机制改革试点工作顺利. (2007-05-30). http://www.gov.cn/govweb/ztzl/jygz/content_631148.htm.

|

| [22] |

王战军, 周文辉, 李明磊, 等. 中国研究生教育70年[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2019: 116.

|

| [23] |

Rey S J. Spatial Empirics for Economic Growth and Convergence[J]. Geographical Analysis, 2010, 33(3): 195-214. |

| [24] |

克拉克 G.L., 费尔德曼 M.P., 格特勒 M.S.. 牛津经济地理学手册[M]. 北京: 商务印书馆, 2010: 83-96, 461-480.

|

| [25] |

安徽省人民政府. 从数字看长三角区域协同创新提速. (2023-04-13). https://www.ah.gov.cn/zwyw/ztzl/zstjzsjythfz/ythzc/564226601.html.

|

| [26] |

Gennaioli N, La Porta R, Lopez-de-Silanes F, et al. Human Capital and Regional Development[J]. The Quarterly Journalof Economics, 2013, 128(1): 105-164. |

2025

2025