2. 江南大学 教育学院, 江苏 无锡 214122

随着新一轮科技革命和产业变革浪潮的迅猛发展,人类社会所面临的问题与挑战日益趋向复杂化和不确定性。在此背景下,传统教育模式中单一学科知识学习所呈现的独立化、纵深化特点难以满足当下社会发展对复合型人才的需求。跨学科知识在问题解决过程中的作用日益显著,众多国家将拔尖创新人才跨学科培养上升至国家战略层面,相继推出了一系列重要政策以促进人才培养机制改革。美国国家科学院、国家工程院和医学研究院等早在21世纪初就联合成立了促进跨学科研究委员会并在其研究报告《促进跨学科研究》中指出跨学科教育成为高等教育改革的生长点,认为“联邦和各州的所有资助机构都要进行相应改革以促进交叉学科研究和拔尖创新人才培养”。[1]2023年8月,联合国大会通过的《2024-2033年科学促进可持续发展国际十年》决议则进一步指出:“人们必须提高对跨学科知识重要性的认识,采取更具包容性和跨学科的方法来解决问题”[2]。

事实上,作为拔尖创新人才培养的重要突破口,跨学科已成为世界顶尖高校改革与发展的关注焦点。但在实践过程中仍面临着学科间“跨而不广”“跨而不深”“跨而不融”等诸多障碍。相比之下,美国高校拔尖创新人才的跨学科培养实践起步较早,且在持续探索过程中形成了独具特色的培养模式。从历史演进看,美国跨学科人才培养萌芽于第一次世界大战期间[3],斯坦福大学则在20世纪30年代开启了拔尖创新人才培养的跨学科机制改革,尤其是在博士研究生拔尖创新人才跨学科培养创新方面,更是取得了令人瞩目的成果。社会科学、人文科学与跨学科教育政策研究(Social Science, Humanities and Interdisciplinary Policy Studies in Education,简称SHIPS)项目作为斯坦福大学的一个跨学科博士培养项目,致力于培养具有跨学科能力的创新型人才,对全球跨学科教育实践改革有重要启示意义。鉴于此,本文以SHIPS项目为具体案例,深度考察其拔尖创新人才培养的实施路径及理论逻辑,重点总结其培养举措所突出的跨学科特征,以期为我国拔尖创新人才培养的跨学科机制改革创新提供参考建议。

二、研究设计与实施 (一) 案例选择当前新技术兴起和经济模式转变正在重塑世界经济结构,以跨学科方式培养拥有多领域能力的拔尖创新人才成为各国未来教育的发展趋势。我国高校也正在积极探索拔尖创新人才的跨学科培养路径。斯坦福大学作为一所世界顶尖的研究型大学,在跨学科协同育人方面积累了很多成功经验,成为全球跨学科人才培养的典范,尤其是教育学领域跨学科育人成果更是在世界范围内享有盛誉。因此,选择斯坦福大学教育博士研究生培养项目SHIPS作为案例进行研究,具有典型性和代表性。

早在1985年,斯坦福大学就设立了跨学科研究与政策中心(Center for Interdisciplinary Research and Policy Analysis),以此促进不同学科交叉合作,推动知识创新和复杂问题的解决。根据《美国新闻和世界报道》(U.S.News & World Report)的2023年世界大学排名,斯坦福位居第三名[4]。在《美国新闻和世界报道》的2024年全美最好的教育学院排名中,斯坦福大学教育学院位列第三[5]。而斯坦福大学教育学更是以其跨学科研究和成就在全球范围内备受瞩目,从英国教育组织(Quacquarelli Symonds QS)发布的2024年世界高校学科排名看,斯坦福大学教育学科世界排名第三,仅次于伦敦大学学院和哈佛大学[6]。

SHIPS项目作为斯坦福大学最具影响力的跨学科项目,形成了通过学科和问题两条路径培养跨学科拔尖创新人才的成熟经验。SHIPS项目是一个强调广博知识与实践问题探究相融合的跨学科培养项目。其学科路径为整合人文学科、社会学科与教育学知识以培养学生跨学科思维、能力等,这种路径被称为“教育中的人文社会科学”(Humanities and Social Sciences in Education,HSS),具体包括人类学、经济学、历史学、语言学、组织研究、哲学和社会学七类学科。问题路径专注对教育政策中特别重要的问题进行研究,被称作“教育的重要问题领域”(Issue Domains in Education,IDE),主要涉及教育政策、高等教育、国际比较教育和教育数据科学四种问题领域,其目的是通过切入问题情景以发展专业知识[7]。

(二) 资料收集与分析为保证研究资料的全面性和研究结论的可靠性,本研究主要利用学术数据库、图书馆资源、在线期刊、案例学校及学院官方网站等多种渠道广泛搜集与斯坦福大学博士研究生拔尖创新人才跨学科培养相关的信息,包括与案例高校拔尖创新人才跨学科培养相关的政府新闻报道和政策文件、学校人才培养方案与管理制度等。在充分掌握斯坦福大学拔尖创新人才跨学科培养有关资料的基础上,为精准聚焦研究问题,剔除无效和无关信息,进一步筛选整理出与SHIPS项目紧密相关的资料,从而为深入分析其拔尖创新人才培养的跨学科特征提供坚实的资料支持。

在完成资料收集的基础上,本研究主要运用总结归纳法梳理SHIPS项目实施的具体育人方式,着重探究分析该项目所采取的措施如何凸显跨学科特征。具体来说,基于SHIPS项目育人方式信息的汇总整理,对比其他高校措施,结合国内外现有研究成果,按照跨学科理念引领、跨学科知识整合、跨学科课程供给与跨学科资源整合四个维度对研究结果进行跨学科特征分类,同时深入挖掘育人措施选择背后的逻辑依据,旨在全面理解拔尖创新人才跨学科培养实践的深层次动因与理论支撑,以期为现阶段我国高校拔尖创新人才跨学科培养机制创新提供有意义的借鉴与启示。

三、结果分析 (一) SHIPS项目牵引的跨学科创新整合1.“跨学科+问题”双向驱动:拔尖创新人才培养的跨学科理念引领

正如朱丽·汤普森·克莱恩(Julie Thompson Klein)所言:“跨学科学习是学习者围绕主体创造性地整合多学科知识的过程。”[8]在SHIPS项目中,学科与问题的“双向奔赴”使得传统教育中的知识学习与问题解决由“相互割裂”走向“彼此融合”,由“静态停滞”走向“动态发展”,学生的知识结构与思维模式在这种交互中实现从基础到高阶的转换。

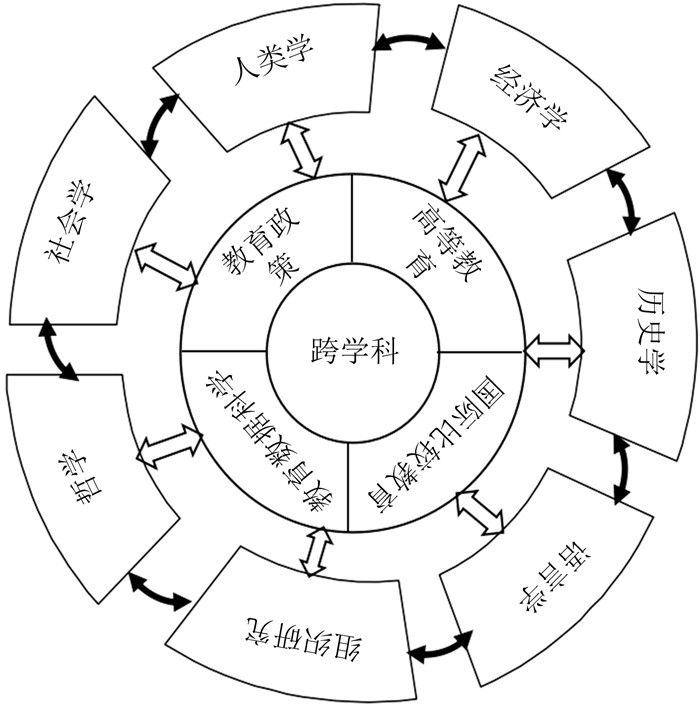

一方面,该项目以学生成长的完整性与动态性为出发点,致力于培养具有解决多元复杂问题的复合型跨学科人才。斯坦福大学成立之初,便将培养有用之人作为教育宗旨,充分发展学生专业知识技能以及深化其修养,使之成为一个完整的人[9]。SHIPS项目充分贯彻这一宗旨,体现出了鲜明的问题导向。围绕复杂问题解决,其跨学科培养主要分为内外两层(见图 1)。其中,内层为教育问题领域层,是推动项目开展的内在动力;外层为基础学科层,作为项目实施的外部保障,强调不同学科知识间的渗透。两层之间相互作用、彼此依赖,即内层问题的持续变化影响外层知识融合的方式,而外层知识的动态演变构成内层问题解决的基础。正如卡尔·波普尔(Karl Popper)所指出的那样:“科学与科学知识的生长发展始终以问题为起点,问题深化的过程便是激发更深层次新问题的过程。”[10]问题层是知识体系建立的起始点,借助问题发展学生对学科知识的深刻理解与全面认知,从而在激发其批判性思维、创造性解决问题以及跨学科知识整合能力的过程中使其成为具有全面素质的主体。而学科层则是识别问题本质并进行系统化分析的理论依据,整合知识帮助学生开辟解决复杂问题的多元路径。

|

图 1 斯坦福大学SHIPS项目的跨学科理念特征 |

另一方面,凸显学生学习的情境性和参与性,以教育问题作为核心牵引力,强化不同学科知识的深度融合。约翰·西利·布朗(John Seely Brown)等提出知识并非独立于具体情境之外的抽象实体,而是于互动的情境中构建而成的[11]。SHIPS项目的学习不是简单线性串联与重复叠加学科知识,而是强调把知识学习镶嵌于问题情境中,二者相互交叉缠绕,从而形成一个学科与问题彼此互哺的循环体。换言之,它将多种学科知识的获取理解、内化迁移与操作运用三个不同阶段设计在某一特定的教育问题场景中。通过这种方式,知识在实际问题解决过程中实现历时性发展,而实际问题在知识交叉融合过程中得到共时性解决。基于建构主义理论的问题式学习,以学生为中心引入生活问题创设真实环境,发展学生解决问题的能力已成为高校培养学生批判性思维的重要方式[12]。从深层次看,SHIPS项目把问题融入知识的教育方式颠覆了序列化的传统教育顺序,即知识学习在先,解决实际问题在后,转而将知识与问题置于同一时空内,达成二者的“彼此借力、相互促进”,从而强化学生分析性认知能力。

2.“母学科+跨学科”矩阵组合:拔尖创新人才培养的跨学科知识整合

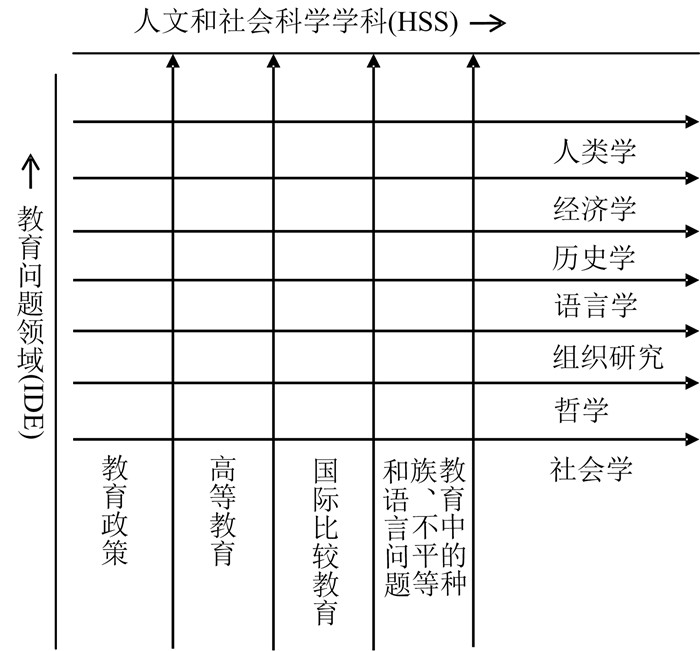

从知识整合的具体方式来看,为凸显不同学科间、学科与实际问题间的相互作用与关系,该项目以纵横交错的矩阵式组合重塑传统知识组织方式和学习策略。矩阵模型的横向包括人类学、经济学、历史学、语言学、组织研究、哲学和社会学七类人文和社会科学学科(HSS),纵向则是包含教育政策、高等教育、国际比较教育和教育中的种族、不平等和语言问题四类教育领域(IDE)广受关注的问题(见图 2)[7]。斯坦福大学教务处长安·艾文(Ann Arvin)曾指出:“学科交叉点是新思想涌现和创新性研究产生的发源地,现如今跨越边界的能力对于成功越来越重要。”[13]SHIPS项目以教育领域的某一问题为“小切口”,融合“母学科”以外的子学科知识,学科与问题二者纵横交叉、相辅相成,具体表现为纵向问题线贯穿多类型学科知识,横向学科线渗透不同教育问题。在此基础上,纵横线条交叉所形成的节点既是某一问题的解决视角,也是某一知识的迁移运用。

|

图 2 SHIPS项目跨学科知识整合的矩阵模型 |

从知识整合的深层特征来看,该项目基于多元深厚的学科知识实现教育问题的多维度解决,同时借助复杂普遍的教育问题加强学科知识的多向度联系。一方面,整合多学科知识是通过深度学习解决真实问题的具体措施。知识整合过程即是多种学科知识相互作用的过程,目的是让学生拥有看待事物的多元视角。学科知识构成人才培养和复杂问题解决的基础,任何人才培养理念与方式最终都需要回归知识的学习。另一方面,基于问题情境符合知识生产和发展的逻辑要求。最初的知识是人们在长期生产实践过程中通过观察和体验总结而成的普遍经验与规律,知识本身就源自现实情境问题。SHIPS项目利用“母学科+跨学科”的知识整合方法,以某一领域的现实问题解决为出发点,进而在分布于不同学科的异质性知识之间重建联系,这看似是知识历经一个“融合—分化—再融合”的原点回归过程,实则是知识在动态循环中完成了从扩展到优化的演变。

3.“厚基础+强思维”互补嵌入:拔尖创新人才培养的跨学科课程供给

课程作为教育系统的核心,是高校实现人才培养的基础性载体,尤其是以学科为基础的课程设计在教育实践中长期占据主导地位。然而,简·莫里森(Jan Morrison)指出,将知识按学科进行划分虽有益于知识传授、科学研究以及自然奥秘的探索,却难以反映我们生活世界的真实性和趣味性[14]。这意味着高度分化的学科课程实际上限制了学生适应能力和创造能力的发展。相较之下,SHIPS项目嵌合式的课程体系发挥不同学科间的协同效应,代表了高等教育领域课程组织方式的跨学科变革。在课程类型上,这种变革具体表现为专业课程纵向深入与跨专业选修课程横向扩展相结合。

一方面,项目在跨学科融合基础上构建多样化课程类型,以专业基础课、核心课与选修课三种类别延伸跨学科教育广度。首先,专业基础课重视以知识为基础开展教育问题的跨学科开放性研讨,同时凸显以方法为重点鼓励学术论文的跨学科原创性研究。因其互动性打破了壁垒分明的学科藩篱,让学生由个体独立学习转向共同体间的跨学科知识共享。其次,专业核心课强调以教育为底色,学生可根据个性化需求进行跨学科自主选课,此类课程涵盖了社会学、心理学、计算机科学等学科知识,跨学院、跨学科建立起由“一”到“多”的“教育学+X”课程模式,这一课程模式兼顾了打牢学生专业根基与满足个性化学习需求的双重目标。最后,专业选修课注重以问题为牵引,拓宽教育实践的跨学科前瞻性视角,它以高质量人才培养为根本遵循,聚焦前沿问题,着力建立一个面向未来的知识体系。如教育经济学方向的课程覆盖社会学、人类学、工程经济系统、运筹学等多门学科,目标是培养学生运用经济学工具的能力,为其未来在大学、研究机构和政府任职夯实基础[15]。

另一方面,该项目基于严格的学院要求和个体化学术需求,联合多部门提供丰富的跨学科课程。SHIPS项目要求学生在本学院之外获得与学位课程相关的博士学位辅修课程,即通过辅修跨专业选修课代替获得校内其他系科的硕士学位。在跨专业选修课内容上,学校提供心理学、社会学、人类学、管理学、经济学等多门学科课程。在跨专业选修方面,学生可以通过部门辅修和个人设计的分布式辅修两种方式选课。部门辅修指的是斯坦福大学人文科学学院目前所提供的博士辅修项目;个人设计的分布式辅修则是当部门辅修课程无法满足学生兴趣时,学生可以与导师和顾问协商单独设计匹配个人要求的分布式辅修[16]。在跨专业选修课要求上,博士学位辅修科目最少要达到20学分,且所选课程需达到200-Level或者更高水平[16]。该项目制度性约束和个性化发展相结合的课程选择方式兼具“限制”与“自由”特点,这不仅保证了跨学科教育的规范化,还充分尊重了每位学生的个性需求。跨学科课程设置的灵活伸缩性使得学生能够从跨学科角度对现实问题进行深度研究,这也正是美国博士生教育的显著特征[17]。

4.“内协同+外联动”资源聚集:拔尖创新人才培养的跨学科系统支持

拔尖创新人才的跨学科培养不但要打破传统的学院壁垒、校际隔阂、校企分离与校社断裂的界限,更需挖掘这些主体间潜在的内在联系。鉴于跨学科对大学教学和研究所产生的重大影响,大学的教学科研应置于动态变化的社会问题中。SHIPS项目遵循教育的内在生成性规律,背靠多种平台支持以促成校内外资源聚集,最后通过政校企社协同实现教育主体的“共栖共生”、教育内容的“共融共合”。

一方面,立足校内院系之间的紧密联系,项目以协同合作方式提供广泛灵活的跨学科实践活动。SHIPS项目将完成本学院之外的博士辅修课程或取得学院外的硕士学位作为顺利毕业的必备条件,多数博士生选择完成自己所学领域之外的课程以获得校内其他系科的硕士学位,而非选择博士辅修课程。基于此,斯坦福大学教育学院、商学院、法学院等学院之间联合提供双学位课程,如教育学硕士与工商管理硕士(MBA)或法学硕士的双学位课程[16]。换言之,斯坦福大学院系之间通过“联合行动”为学生提供了两种在跨学科知识学习基础上取得学位的途径:其一是跨学科博士辅修课程学习;其二是跨学科硕士课程学习(并要求获得相应学位)。学院进一步赋予这两种途径以制度化、规范化标准,并将其作为学生顺利毕业的硬性条件。以校内不同院系课程的共享流动打通硕士与博士两个教育阶段,且专业知识涵盖多样化学科类型,以充分满足学生个性化学习需要。

另一方面,项目打破学校“围墙”的禁锢,联合校内外多方主体,专注于人才培养过程中学生与外界的联系。SHIPS项目在人才培养过程中注重不同领域的新想法与交流,其具体实现方式是以跨学科研究项目为“机体”,以跨学科研究组织和研究中心为“两翼”,通过双翼共振实现机体运作发展。例如,“斯坦福—红衫K-12”研究合作组织,该组织是由斯坦福大学与9个当地学区共同建立而成,自2016年启动以来协同开发了20个研究项目,其从业者和研究人员旨在以共同合作方式开展跨学科研究[18]。再如斯坦福慈善与公民社会中心,学者和从业者在这里发表跨学科和跨部门的研究和想法,提出全球问题的跨部门解决方案[19]。跨学科研究组织和研究中心集人力与物力于一体并贯穿跨学科研究始末,是跨学科思想交流的“策源地”、跨学科资源聚集的“核心区”,也是跨学科研究成果产出的“制造商”,而研究项目则赋予了教学的跨学科内容。

(二) 基于SHIPS项目的跨学科培养成效1.培养成效

作为斯坦福大学最具代表性的跨学科拔尖创新人才培养改革举措,SHIPS项目自实施以来受到了全世界的广泛关注。其联合校内外院系与组织在理论方法教学、学科前沿探索、项目实践落实等诸多方面形成了规范的制度化跨学科育人体系,取得了显著的成效,突出表现在两方面:

(1) 以跨学科方式增强了博士研究生培养的延展性与联动性,给博士研究生提供了更多的学术发展可能。从内部看,该项目注重以课程学习、实践研究培训与个性化指导等方式,支持学生个人的差异化发展;从外部看,该项目利用学校资源将知识学习置于跨院系、跨国别、跨文化的框架中,由此实现学生在理论基础、问题解决能力等方面的实质性增长。在学习期间,SHIPS项目博士研究生需要接受大量相关领域的训练,并且要求达到相当于相应的硕士学位或博士辅修课程水平。这意味着该项目虽冠以博士项目之名却也有跨学科硕士之实,从而使得学生在适合自身发展空间中不断扩展其能力的覆盖半径,如此不仅能激发学生对个人兴趣的追求与专注,而且能够“集百家之长”以成就个人之发展。

(2) 以复杂问题解决能力塑造为核心,提升了博士研究生面对现实及未来市场的竞争力与吸引力。事实上,SHIPS项目的毕业生受到了广泛的市场认可。从就业情况看,绝大多数博士毕业生倾向于在高等教育领域从事教学和学术研究工作,在波士顿大学教育学院、纽约大学教育学院以及哈佛大学教育研究生院等知名学府担任行政人员、大学教师以及政策制定者等角色。此外,部分毕业生在公共和私人机构中寻找与教育、政策研究相关的工作,苹果、谷歌、美洲开发银行等机构成为毕业生发展职业生涯的重要场域[7],博士毕业生跨界就业正是SHIPS项目跨学科育人成效的彰显,既突出了该项目博士毕业生在教育及以外领域产生的深远影响力和职业发展潜能,也代表着该项目的跨学科价值意蕴与实践取向能够增强学生未来就业的适应性。

2.问题反思

首先是高质量的跨学科师资供需矛盾。跨学科研究生培养质量的高低取决于所涉及学科的教师队伍构成、知识整合方式以及如何协作沟通、同向促进研究生跨学科素养等多种因素。该项目在教师队伍建设方面表现出高度跨学科特质,其成员不仅局限于教育学领域,还涵盖人类学、经济学和心理学等多门学科领域。此外,教师在类别上也具有多样化特点,包括正式教职员工、荣誉教授以及与项目保持密切联系的附属成员等。这种异质性的教师队伍配置在一定程度上为日常教学和科研活动开展扫清了学科障碍。然而,SHIPS项目跨学科教师的多元属性未能随之化解跨学科教师融合问题,其根源在于跨学科教师数量的激增使得相应的人事归属与评聘制度改革面临新挑战。

其次是高质量的跨学科育人评价难题。作为博士研究生拔尖创新人才培养的重要突破口,跨学科协同育人的理念已经深入人心,得到了斯坦福大学校内外的高度认可,但如何评价跨学科的育人成效却始终是困扰实践的重要难题。与传统单一性院系归属相比,跨学科教师和学生隶属关系与教学科研范围所具有的高度流动性增加了教师聘用与学生考核评价的难度。只有建立明确合理、动态调整的跨学科博士研究生院系归属与教师评聘制度体系,才能够摆脱跨学科院系归属与评价权重的争议,从而充分调动教师从事教学与科研活动的热情、激发学生跨学科探索的能动性和创造性。

最后是常规培养之外的学生高压学习困扰。SHIPS项目对于“跨学科”知识的外在高标准与学生内在的单一学科背景冲突加剧了学生学业压力。该项目博士生基本学制为4~5年,其中前两年以课程学习为主,后两年以毕业论文写作为重。课程选修最低学分为135学分,且学生需在其他专业或学院选修至少20学分的跨学科课程或辅修硕士学位,毕业论文更是要求在跨学科领域展现创新[16]。课程学习与论文写作要求均指向学生对跨学科知识的掌握和应用。然而,博士生在此前多根植于单一学科训练,故而他们在新旧知识、交替和融合的过程中往往会陷入混乱,这无疑使得学生难以顺利达到毕业要求。因此,在长学制、严标准与单一学科背景共同作用下,如若学生未能及时缓解由此造成的压力,则会出现被迫中途辍学的现象。

四、启示与建议 (一) 始终贯穿“学科为基、问题导向”的跨学科复合育人理念,有效激发博士研究生拔尖创新人才培养的跨学科驱动力SHIPS项目人才培养的核心理念是基于真实问题情境,灵活运用多学科知识与方法培养学生的跨学科思维,它将教育领域前沿问题贯穿于知识获取过程,并以问题解决为核心引擎推动拔尖创新人才培养机制创新。针对我国创新领域发展受到拔尖人才数量和质量掣肘的现状,高校应当始终秉承并贯彻以学科为基础、以问题为导向的育人理念,确保顶层设计和基层实施的联动配合,从而培育具有创新思维和能力的拔尖创新人才。然而,我国人才选拔培养长期囿于“唯分数论”窠臼,未能建立长期有效的拔尖创新人才培养机制,因此要强化基础学科人才的跨领域协同创新能力,亟需依托现实问题,充分结合知识本源与问题情景,在培养过程中提升学生知识内化效率与产出质量。

以问题为牵引强化基础学科对于拔尖创新人才培养的支撑作用,既是对传统人才培养机制的革新,也是对当前人才需求的积极回应。一方面,教育行政部门需要将基础学科建设置于战略高度,重视基础研究的统筹规划和战略性布局,以政策和物质支持推动基础学科教育的发展,从而提升高校拔尖创新人才自主培养能力。另一方面,教育系统内部的教研活动应统一并长期贯彻“以学科为基础,以问题为导向”的理念。只有在人才培养全过程中持续推进基础知识与实际问题的深度融合,才能促进学生跨学科知识的综合运用能力提升。这意味着高校理应营造以问题为中心、多学科文化共同生长的教育环境,包括定期举办跨学科讲座与研讨会、开展跨国界的教育项目等,在此过程中激发学生对真实问题的思考,增进学生对基础学科知识的理解。

(二) 强化“横向扩展、纵向深入”的跨学科课程群网络,推动以创新需求为中心的博士研究生拔尖创新人才培养内容供给不断改进课程内容与结构,打造一批充分体现跨学科性的高质量课程是让人才培养模式由“知识为主”转向“能力为先”的先决条件。相较于跨学科课程,基于知识内在逻辑有序建构的学科课程体现了知识体系的结构化特征,但人为的知识归类也削弱了学生对于知识整体性的关注。而跨学科课程本质上是跨越界限建立学科间的联系,最终形成知识“统一体”,帮助学生理解世界、发展批判精神,促进学生个人品格的完善。SHIPS项目高度跨学科性、创新性与个性化的课程体系为其开展拔尖创新人才跨学科培养提供了资源保障。事实上,我国跨学科课程囿于等级森严的学科界限,内容与教学设计创新不足,未能达到真正意义上的跨学科知识融合贯通。对此,高校倘若不能打破教学中对分科课程的路径依赖,跨学科课程探索的步伐不可避免会遭受阻碍。

为寻求不同学科间的交叉点以形成灵活动态的知识网格,高校需要搭建横向不断扩展、纵向持续深入的多维立体化跨学科课程体系。一方面,应在宏观层面明确复合型拔尖创新人才培养是跨学科课程内容设置的逻辑起点和首要导向。相关主体可借助项目合作方式挖掘不同院校教师的育人潜力,争取实现不同领域人力、物力资源的共享互补,合力打造高质量跨学科课程。另一方面,需在微观层面高效落实具体举措,包括整合课程资源、完善课程考核评估标准以及创新主辅修管理模式等。高校要深化跨学科课程评价改革,创设精准科学、公平透明的评价体系,从而改变学生跨学科课程学习的空洞化、形式化现状。同时,要在科学界定主辅修关系的基础上实施灵活的课程学习制度,鼓励学生依据个人兴趣与职业规划自主安排辅修课程。

(三) 着力突破“院系为界、学段壁垒”的跨学科组织限制,加速畅通博士研究生拔尖创新人才培养的跨学科合作通道SHIPS项目通过建立跨学科项目、研究中心以及联合授予学位等多种方式引领博士研究生创新培养。突破学校组织和管理体制中“画地为牢”的限制是跨学科拔尖创新人才培养的关键。尽管近年来我国建立了“高大衔接”、本硕连读、硕博贯通等学段衔接机制,但“大中小”育人阶段脱节和育人主体缺乏协同等问题仍未得到根本性解决。因此,厘清人才培养不同阶段各主体之间的相互关系,摒弃传统分段式拔尖创新人才培养模式,形成不同学段贯通、院系合作体系才能将拔尖创新人才培养落到实处。

从跨学科师资队伍建设看,一方面,政府要出台和完善教师聘任政策性文件,针对教师聘任标准要逐步走向多元化,如既可聘任专职的跨学科教师,也可延聘其他院系老师或返聘已退休的教师作为兼职跨学科教师。另一方面,学校理应基于院系协调机制改革传统的教师院系归属制度,赋予教师参与不同院系合作项目的自主权,允许教师灵活参与其他院系的项目组和课题组并担任相关职务,以此打破以学科分类为标准而形成的院系界限,从而依托院系合作平台实现校内资源整合与共享。

从跨学科人才培养过程看,要将严格要求与自由选择并重,加大不同类型、学段学校之间的合作力度,鼓励采取多维度综合性的人才选拔方式,打通拔尖创新人才涌现渠道和提高拔尖创新人才识别精准度。同时要建立不同学段之间的协作,以完善学段贯通培养机制。详细来说,尊重教育与人才成长规律,将人才培养的连贯性、整体性与学生个性相结合,构建一个涵盖基础教育和高等教育的长周期培养体系,需立足本科阶段人才培养,向前与基础教育联系,向后与高等教育衔接,最后延展至终身教育。

(四) 全面建设“政校企社、协同共育”的跨学科培养生态,创新博士研究生拔尖创新人才培养的跨学科资源支持系统拔尖创新人才培养并非一项依靠高校独自完成的阶段性任务,而是一场需要教育与科技、产业等相关领域协同合作的持久战。SHIPS项目向我们展示了斯坦福大学博士研究生培养并不限定于已设置的学位项目,而是更多鼓励学生利用项目之外的其他学术机会,包括参与院系、高校以及企业联合开设的跨学科培训项目等。然而,现阶段我国在政校企社合作培养拔尖创新人才的过程中仍存在多方主体协作意识不足,利益分配与权责界限不明晰、长效合作机制缺失等难题。完善人才从培养到使用全过程的合理流动机制,形成政校企社协同共育的跨学科培养生态以加强产学研深度融合,这不仅是基于跨学科拔尖创新人才联合培养的内在要求,也是构建系统化人才培养体系的必然选择。

为了避免不同主体利益分配不均而带来效率低下的风险,政府部门应明确政校企社各自的利益分配原则和权责界定,加快建立有效的激励和约束机制,提高合作过程的透明度与决策效率,由此为高校教学、企业发展和社会进步保驾护航。高校应在不断扩展现有教学职能的基础上体现人才培养主阵地的作用,挖掘高校之外的异质性资源,从而实现可持续发展。同时,高校需主动加强与当地产业之间的联系,为学生学习研究搭建实训平台和实践基地。最后,企业不能受困于教育侧单向驱动的“惯性怪圈”,要超越传统育人模式,与高校共同制定人才培养方案。在企业的配合下,根据社会市场对于不同人才的需要,高校要适当调整专业招生和学科布局,以此提高人才培养成果与市场需求的适切度,确保高校人才培养与企业长期规划、市场经济发展同步。

| [1] |

Committee on Facilitating Interdisciplinary Research. Facilitating Interdisciplinary Research[M]. Washington D.C: The National Academies Press, 2004: 114-136.

|

| [2] |

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033[EB/OL]. (2023-08-25)[2024-11-07]. https://www.unesco.org/en/articles/international-decade-sciences-sustainable-development-2024-2033.

|

| [3] |

National Academy of Science. Facilitating Interdisciplinary Research[M]. Washington D.C: The National Academies Press, 2005: 1.

|

| [4] |

Best Universities in the World-US News. 2022-2023 Best Global Universities Rankings 2023[EB/OL]. [2024-05-06]. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings/2023.

|

| [5] |

Top Education and Educational Research Schools in the World-US News Education. Best Global Universities for Education and Educational Research/2024[EB/OL]. [2024-12-20]. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/education-educational-research/2024.

|

| [6] |

QS World University Rankings for Education and Training. QS World University Rankings by Subject 2024: Education & Training 2024[EB/OL]. [2024-12-20]. https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/education-training/2024.

|

| [7] |

Stanford Graduate School of Education. Social Sciences, Humanities, and Interdisciplinary Policy Studies in Education (SHIPS)[EB/OL]. (2024-02-13)[2024-05-13]. https://ed.stanford.edu/academics/doctoral/ships.

|

| [8] |

Klein J T. Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice[M]. Detroit: Wayne State University Press, 1990: 138-163.

|

| [9] |

Stanford University. History of Stanford[EB/OL]. (2024-01-19)[2024-11-09]. https://www.stanford.edu/home/stanford/history.

|

| [10] |

卡尔·波普尔. 猜测与反驳: 科学知识的增长[M]. 傅季重, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005: 318.

|

| [11] |

Brown J S, Collins A, Duguid P. Situated Cognition and the Culture of Learning[J]. Educational Researcher, 1989, 18(1): 32-42. DOI:10.3102/0013189X018001032 |

| [12] |

Spencer J A, Jordan R K. Learner Centred Approaches in Medical Education[J]. British Medical Journal, 1999, 318(7193): 1280-1283. |

| [13] |

Stanford University. 5 Question: Ann Arvin on Stanford's History of Collaboration[EB/OL]. (2014-04-07)[2024-09-26]. https://neuroscience.stanford.edu/news/5-questions-ann-arvin-stanfords-history-collaboration.

|

| [14] |

Morrison J, Raymond V. STEM as a Curriculum[J]. Education Week, 2009(23): 28-31. |

| [15] |

Stanford Graduate School of Education. Social Sciences, Humanities, and Interdisciplinary Policy Studies in Education (SHIPS)[EB/OL]. (2024-01-24)[2024-05-13]. https://ed.stanford.edu/academics/doctoral-handbook/courses/ships#economics.

|

| [16] |

Stanford Graduate School of Education. Degree Requirements[EB/OL]. (2025-07-22). https://ed.stanford.edu/academics/doctoral-handbook/requirements.

|

| [17] |

Boden D, Borrgeo M, Newswander L K. Student Socialization in Interdiscilinary Doctoral Education[J]. Higher Education, 2011(62): 741-755. |

| [18] |

Stanford University. California Education Partners[EB/OL]. (2024-02-11)[2024-09-26]. https://www.caedpartners.org/rpp/stanford-sequoia-k-12-research-collaborative/.

|

| [19] |

Stanford Graduate School of Education. Stanford PACS Scholars[EB/OL]. (2024-01-22)[2024-06-23]. https://pacscenter.stanford.edu.

|

2. School of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China

2025

2025