2. 上海市教育委员会, 上海 200003

博士生教育深刻影响着高端人才供给与国家综合实力提升,而博士生能否有效转化其智力资本、实现知识的实际应用,在很大程度上取决于他们的就业状况。不少博士生将学术机构视为就业时的首选项,但是随着学术市场逐渐饱和,寻求多元化的就业路径已经成为博士生必须面对的现实选择[1]。

近年来,我国博士毕业生整体的就业去向呈现出多元化特征,而且在不同领域就业的比例差距较大。根据教育部统计,2023年的博士毕业生中约40%去往高校与科研机构,仅有20%左右前往企业就业[2]。博士研究生是提升我国科研实力的生力军,推动其就业路径多元化对于我国整体科研实力的提升有着战略性意义。一方面,高新技术企业日益成为我国科技创新的新兴力量,它们对学术劳动力有着较大需求。就业路径多元化可以让博士生的专业知识与研究专长融入这些非学术领域,有效促进科技创新与产业升级,推动新质生产力发展,为优化经济结构提供智力支持;另一方面,多元化就业也符合我国提升有组织的人才自主培养能力的需求,为构建一个更加灵活、高效的人才培养体系提供了有力支撑。为了推动我国博士生就业路径多元化,政府、高校与企业都积极参与其中,但是尚未形成系统化的行动框架,在具体推进的过程中也面临着不同的问题,包括:博士生就业能力与非学术领域雇主需求之间存在一定程度的错位、高校缺乏博士生就业能力培养与评估机制、政策层面对于鼓励和支持博士生到非传统领域就业的激励措施还不够充分等[3]89[4]。可见,博士生就业路径多元化是一个复杂的社会性问题,它的实现离不开政府、博士培养单位与企业等组织的多方协同联动。

长期以来,OECD高度关注博士生就业的相关议题,其于2023年9月出版的《促进博士和博士后研究人员的多样化职业路径》(Promoting diverse career pathways for doctoral and postdoctoral researchers)对博士生就业路径多元化这一现象进行了全面解析,构建了一个综合性、涉及多方行动主体的行动框架,整合了挪威、芬兰等OECD国家在促进博士生就业路径多元化方面的代表性政策实践。据此,本研究将重点关注推动博士生就业路径多元化的行动框架,剖析报告中专门提及的OECD国家代表性的有效举措,以期为我国应对博士生就业问题提供借鉴。

一、博士生就业路径多元化的成因博士生群体所面临的就业环境日益复杂,就业路径多元化不再仅仅是他们面对就业压力时的无奈选择,更是就业市场的客观发展趋势[5]10,造成这一趋势的原因是多样的,主要包括以下四个方面。

(一) 博士生规模与学术职位存量的供需失调以智力资源为首要依托的知识经济促使全球各国增加对高等教育与科研的投资,博士毕业生的数量也因此显著增长,并逐渐达到饱和状态。中国的学术劳动力市场在2010年出现拐点,因高校教师岗位增加而产生的博士生学术就业红利也随之淡化[3]88,博士生规模的扩大将会使供需失调问题持续存在。

造成失调现象的另一个原因是劳动力市场的长寿化。在很多知识密集型的行业中,越来越多的工作者选择延迟退休,这无疑延长了学术职业的在职时间与工作周期。博士毕业生不仅在数量上远超退休的学术工作人员,其入职学术领域的速度也低于在职人员的退出速度,对于需要进入学术领域的博士毕业生而言,现有的职位空缺数量将进一步缩减。此外,由于传统的博士生培养模式更加注重专业知识与科研能力,因此无法满足用人单位对博士毕业生的质量要求[6],博士生在分流向不同领域就业时面临着巨大阻碍,这就使得博士生供给与学术职位需求之间的失衡现象更加严重。

(二) 高新技术产业对高质量学术劳动力的需求不断提升随着知识经济的迅速发展,社会对人力资本的需求越来越强烈,尤其是在人工智能、生物医学、可再生能源与环境科学等领域,凝结在博士生身上的专业知识与学术能力成为宝贵的重要资源[7]。近年来,大量高新科技企业和初创公司逐渐成为推动科技进步的重要力量,它们与大学一样都是国家科研创新的生力军。这一趋势为具有深厚专业知识和技能的博士生提供了大量的就业机会,其专业能力和创新思维被广泛认为是推动企业科技进步和产品创新的关键资源。

除了非学术组织所提供的就业机遇之外,造成博士生前往非学术领域就业的另一个现实因素就是薪酬。根据伦敦政治经济学院的调查,英国大学教师的薪资与类似层级的职业相比明显较低,这就使得那些非学术领域的职业更加具有吸引力[8]。对于许多博士生而言,虽然学术职业道路可能更符合其个人兴趣和学术追求,但非学术领域的更高薪酬和可能的职业发展机会也具有极大的吸引力。这导致越来越多的博士生选择进入工业界、商业界以及其他非传统学术领域,寻求更广阔的职业发展空间和更优厚的经济回报。

(三) 学术领域职业发展掣肘增多当前,学术领域的发展与竞争压力不断增加,这些压力来自两个方面:科研活动的复杂性与科研评价的绩效导向。在过去几十年中,科学研究的范式经历了重大的转变,曾经以单一学科为核心的研究模式逐渐向跨学科与知识整合的方向转变。尽管这种跨学科的合作有助于科创发展,但也提升了科研活动的复杂性,对初入职的博士生提出了更高的要求。他们面临着更大的学术负担和职业不稳定性,尤其是对于专注特定领域研究的人员,他们不得不面临学科调整带来的压力,致使其职业发展路径也变得模糊[9]。

科研评价的绩效导向对博士生职业发展的影响更为深远,具体体现在科研资金分配以及科研评估标准两个方面。如今,科研资金更加倾向于应用研究和能够产生即时性社会影响的项目,这就使得研究重点快速变化。长期致力于特定基础研究领域的学者面临更大的职业风险。科研资金分配的倾向性也说明了科研评估标准的变化取向,立竿见影的创新以及直接的经济效应显然是评判科研成功与否最重要的准绳。这种评估与考核模式体现出显著的“急功近利”色彩,“重数量轻质量”的异化现象背离了学术研究的初衷,也消磨了初入职博士生潜心研究的心志[10]。为了在竞争中脱颖而出并成功晋升,刚刚踏入学术领域的博士毕业生们不得不以忽视知识积累和成果的延续性为代价,将更多的精力投入短期成果和可量化的绩效指标,长此以往他们的工作满意度会有所降低[11]。可以说,科研的复杂性与科研评价的绩效导向不仅仅会影响当下高校的青年教师,也会对博士生产生影响,他们有可能受限于绩效的压力而选择离开学术领域。

(四) 政府的政策性支持与战略引导在推动博士生就业路径多元化的过程中,政府始终扮演着关键角色。为了减小博士生在就业时所面临的压力,政府往往会围绕着博士生培养模式改革、博士生就业引导等方面制定相应政策,以政策为媒介发挥引导与宏观调控的作用,支持博士生走出“象牙塔”,寻找多样的就业路径。英国国家科研与创新署(UK Research and Innovation,UKRI)推出博士培训伙伴基金(Doctoral training partnership,DTP),建立专项基金资助高校开展与博士生能力提升有关的研究,鼓励高校寻求创新性举措以提升博士生的各项能力[12]。与英国类似,澳大利亚政府出台“大学科研商业化计划”与“国家产业博士计划”,在政府的主导下将博士生培养为适应多元化就业市场的复合型人才[13]。

二、推动博士生就业路径多元化的行动框架博士生就业路径多元化已经成为一个全球性的趋势,适应这一趋势不仅需要博士生群体主动调适,更离不开高校与非学术组织的支持。因此,为了实现博士生就业路径多元化,必须构建一个宏观性的行动框架,让不同类型的行动者各尽其职、协同互动。OECD在报告中所构建的行动框架在这一方面提供了参考与指导。

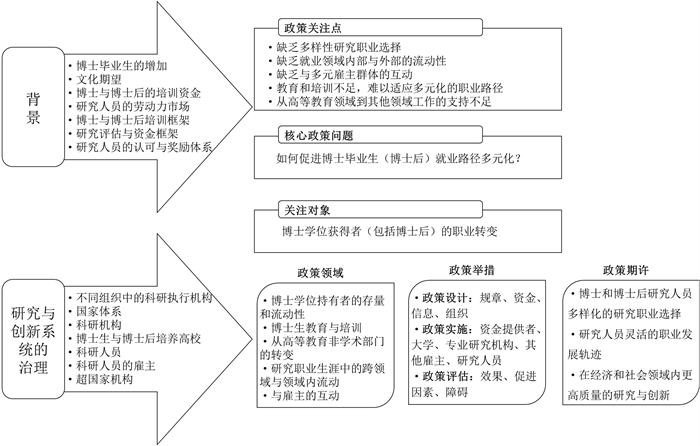

(一) OECD提出的多维度行动框架将长期的工作经验与学术界既有研究结合之后,OECD对“如何推动博士生就业路径多元化”这一问题进行了解构,从宏观层面构建了完整的行动框架,具体如图 1所示。

|

图 1 OECD推动博士生就业路径多元化行动框架图[5]25 |

从图中可以发现,这个多维度的行动框架所包含的内容巨细无遗,涉及实现博士生就业路径多元化的背景、研究与创新治理系统等内容。背景与治理结构是实现博士生就业路径多元化需要考虑的首要问题。OECD提出,每一个国家的文化、社会观念以及博士生教育的普及程度都不尽相同,而这些因素共同塑造着社会对学术职业的认知与发展预期。厘清研究与创新治理体系能够帮助我们识别并协调多方利益相关者之间的关系,更好地应对政策保障与资源分配等问题。在政策关注点方面,OECD提出应重点关注“三缺乏,两不足”。“三缺乏”是指博士生是否缺乏多样性的研究职业选择、就业领域内部与外部是否缺乏流动性以及博士生是否缺乏与多元雇主群体的互动;“两不足”则要求关注是否存在博士生就业能力培养不足,难以适应多元化职业路径以及从高等教育领域到其他领域工作支持的不足。

研创治理体系是开展政策行动的基础,“三缺乏”与“两不足”指明了当前博士生就业路径多元化所面临的主要阻碍,这两个要点是具体政策行动的重要参考。行动框架表明,具体的政策行动包含三个环节:政策领域、政策举措与政策期许。其中,政策领域是定位器,明确了政策实施的方向和重点;政策举措是主抓手,保障了政策措施的有效落地和执行;政策期许是导向标,指引了政策预期达到的最终目标和愿景。在这三个环节之中,政策领域与政策期许共同保障了政策举措的规范实施。

日本政府为拓展博士生非学术职业路径而采取的举措很好地诠释了上述三个环节。从2011年开始,日本出台“博士课程教育引领计划”,以政策主导博士生培养改革。该计划主要关注的政策领域在于为博士生构筑真实产业情境,将国家产业发展的需求与学术界科创成果对接,同时调整并完善以往的博士生评估体系。政策期许则是培养跨领域的创新型、综合型博士人才,促进高质量学术劳动力在本土的良性循环。为了确保这一目的的达成,日本最大的官办科学资助机构“日本学术振兴会”按照文部科学省的设想将这一计划付诸实践,7年内累计拨款1016亿日元,同时协调行政单位、博士培养单位与企业等多个利益相关方[14],在物质与人力资源方面给予充分保障。为了彰显政策评估的公正性,该计划还提出了由第三方实行事中事后评估以保障政策行动的效果。在这一套完整的政策举措流程中,京都大学、庆应大学与九州大学因地制宜改革博士生培养体制,培养了其多元能力,拓宽了就业面。

值得注意的是,虽然OECD提出的行动框架内容全面、信息丰富,但是依然可以对其中的内容进行进一步的整合与补充以提升其可操作性。一方面,政策领域与政策关注点中的相关内容有所重合,可以进行归整;另一方面,政策举措更多地集中于政策制定过程,而非具体的政策发力点,这可能导致执行者在实际操作中难以抓住核心要点,从而造成资源浪费和效率低下。

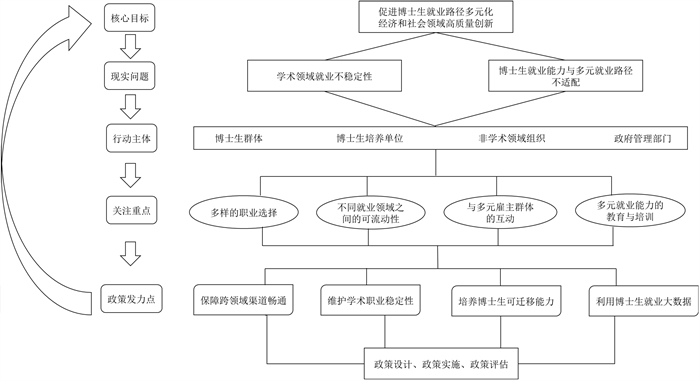

(二) 整合后的OECD行动框架客观来说,推动博士生就业路径多元化的主要内容已经散落在框架的不同维度之中,为了使这些重要内容的脉络更加清晰,可以对其进一步归整与梳理。首先,核心政策问题与政策期许中共同体现出行动框架想要达成的两个核心目标:促进博士生就业路径多元化与经济和社会领域的高质量创新。其次,研创治理体系中提到的所有具体的行动者可以被归为四类:博士生群体、博士生培养单位、非学术领域组织与政府管理部门。最后,政策领域以及政策关注点中的“三缺乏”与“两不足”分别点出了实现博士毕业生就业路径多元化所需要关注的重点与最关键的问题,即:学术领域就业不稳定以及博士生就业能力与多元就业路径不适配。

如前文所述,OECD的政策举措更多的是阐明了政策流程,较少涉及具体的政策发力点,而整合之后的关键问题为政策举措的发力点的选择提供了重要参考:如何提升博士生的综合竞争力。已有研究认为,让博士毕业生在劳动力市场更具竞争力的是可迁移能力(Transferable skills)[15-16]。所谓可迁移能力,是一种在特定情境下习得且可以同样应用于其他情境的能力,这种能力可以让与科研相关的技能得到应用与拓展[17]8。欧洲博士生和初级研究人员理事会提出博士生培养期间及之后需要掌握包括教学与监督、职业发展与科研在内的9大类、66项可迁移能力的可转移能力[18]。随着科技的迅速发展和行业的不断演进,博士生越来越被视为未来工业革命的领导者,然而,许多现行的博士培养计划仍然过分侧重于传统的学术研究技能。既有的博士研究生培养多以学术科研能力为导向,没有为博士生跨领域流动提供充足的支持,造成就业能力与非学术领域组织需求之间存在着明显的不适配问题,进而限制了博士生的职业选择[19-20]。因此,博士生教育质量提升的关键突破口之一就是如何培养与评价博士生的可迁移能力。

除了这两个关键问题之外,博士生职业发展大数据缺失也是在制定政策时需要面对的实际问题。数据的缺乏不仅限制了政策制定者对博士生职业轨迹的深入了解,也阻碍了对教育质量和职业发展机会的全面评估,进而导致博士生培养的调整与市场的变化和需求之间始终存在着时间差。

结合框架中的现实问题与学术界的既有研究,可以确定政策发力点的四个具体内容:保障跨领域渠道畅通、维护学术职业稳定性、培养博士生可迁移能力以及利用博士生就业大数据。将整合后的要素进行组合就可以构建出一个更加简洁且具有实践指导意义的行动框架,如图 2所示。

|

图 2 整合之后更具有实践指导意义的行动框架 |

整合后的行动框架是对原始框架的延续与补充,其中核心目标、现实问题、行动主体与关注重点的相关内容已得到明确,关键在于识别并实施有效的行动举措,以精准应对这些政策发力点。按照新构建的行动框架对OECD在报告中专门提及的挪威、芬兰等国家的代表性措施进行分析,本研究发现了一些值得借鉴的内容。

(一) 以政策规划为抓手,保障跨领域流动渠道与学术职业稳定性实现博士生就业路径多元化,畅通跨领域流通的路径是重点所在。在OECD国家中,挪威的做法具有一定的代表性。近期,挪威教育与研究部(Norwegian Ministry of Education and Research)颁布了一份关于青年科研人员职业发展的战略规划,该规划延续了挪威研究理事会(Research Council of Norway)此前《招聘政策(2016-2020)》的理念,强调专业知识对社会经济发展的重要性,并提出以博士的跨领域流动来实现专业知识的作用。这份战略规划明确强调政府机构在畅通博士生跨领域流动渠道中所起到的统筹与规范作用,提出由教育与研究部和研究理事会牵头,持续推进工业博士培养计划(Industrial PhD scheme)与公共部门博士培养计划(Public sector PhD scheme),进一步促进跨领域研究与合作,加强科学研究与行业实际需求之间的对接[21]。

工业博士培养计划最早于2008年提出,旨在资助企业员工攻读博士学位并开展实用导向的研发工作,支持企业的产品研发与服务工作,挪威贸易、工业与渔业部门都参与到这一培养计划中。截至2020年,已有540个工业博士计划获批。公共部门博士培养计划与之类似,包括政府机构、公共服务机构以及其他非营利的公共机构与博士授予单位展开合作,让参与该类人才培养计划的博士生获得公共部门特定的专业能力,并有机会与相关领域的学术研究机构开展长期合作。截至2020年,约有180个计划获批[21]7。鉴于博士生就业路径多元化的客观趋势,非学术领域机构与学术组织合作搭建跨领域流通平台已经成为实现博士生平滑流动的主要依托。

除了畅通跨领域流动的路径之外,部分OECD国家也通过政策规划提升学术职业的稳定性。德国在《学术期限合同法》(Academic Fixed-Term Contract Act)中明确要求科研用人单位根据研究者的资质明晰定期合同的最长期限①,以便那些没有获得无期限雇佣(Permanent employment)资格的群体可以及时转向其他领域就业。法国的《索瓦德法》(Sauvadet Law)同样做出了多番努力,推动在公立科研机构中持续开展科研工作的研究人员从定期合同变更为无期限雇佣[5]36。

(二) 以可迁移能力为突破口,提升博士研究生培养质量就业路径多元化的实现除了要保障跨领域流动通道的畅通外,还需要不断提升博士生培养质量,让博士生拥有的能力与用人单位的需求相匹配,进而获得更广泛的认可。既有研究表明,专业知识技能、性格特质与可迁移的通用能力是构成现代大学生就业能力的三大要素[22],而传统的博士生培养更多的是将重心聚焦于学生的科研能力提升。因此,OECD国家近期不断尝试将可迁移能力融入博士培养环节,进而持续提升博士研究生培养质量。

在各国的实践中,芬兰的坦佩雷大学在培养博士生可迁移能力方面所做出的努力被欧盟委员会(European Commission)列为优秀实践案例[17]38。整体来看,坦佩雷大学在培养博士生可迁移能力方面,以学校博士生院(Doctoral School)为中枢协调各院系的博士培养项目,整合多方资源,提供丰富的活动平台。对内,博士生院以系统化的课程设置、个性化的学习计划、透明的信息与开放的资源等策略保障研究生必要的科研能力;对外则以工业创新博士生院(Doctoral School of Industry Innovations,DSII)为桥梁连接学术界与工业界,让博士生在实践中进一步丰富与拓展可迁移能力。这些内外交织的举措形成了一个完整的网络,不仅遵循了传统博士生培养路径,也兼顾博士生可迁移能力的全面发展。

坦佩雷大学认为,培养可迁移能力的前提是满足合格博士生的标准,因为科研相关的能力本身也属于可迁移能力的范畴。确保博士生的培养质量,是可迁移能力培养的重要组成部分。为此,坦佩雷大学博士生院开设了一系列系统化的课程,这些课程涵盖研究方法、学术伦理、跨学科合作和国际团队工作等核心技能,可帮助博士生发展必要的研究技能和职业技能,使其在学术和职业发展中具备竞争力[23]。除了课程,博士生院还组织了多样化的培训活动和研讨会,支持博士生的学术研究和职业适应能力。这些活动包括工作坊、研讨会和方法节,提供跨学科的教育和研究技能培训。尤其值得一提的是,在个性化学习计划方面,博士生院与各博士项目紧密合作,为每位博士生量身定制学习计划。为了保障学习计划的科学性,这些计划往往由博士生与导师共同制定,根据个人职业目标和研究兴趣提供持续支持和评估,确保博士生在学术和职业发展中不断进步。

对内,坦佩雷大学博士生院在可迁移能力的培养与学术能力的提升之间达成了统一;对外,它则以DSII模式强化学术界与产业界的合作关系。在DSII的牵线搭桥下,博士生开展面向行业需求与商业现实的研究,真正锻炼将理论应用于实践的能力。对博士生而言,在实践中验证和完善其学术研究,提升解决实际问题的能力在不同领域都有广泛的适用性,是最重要的可迁移能力之一。同样,在实际工作的过程中,博士生的项目管理、团队合作和沟通能力也能得到进一步提升。博士生的研究工作由其学术导师和企业带教共同监督,确保其研究课题既具有学术深度,又满足实际应用需求。例如,在当前正在进行的项目中,有三名博士生接受了华为公司的资助,开展提升移动设备的计算能力和应用场景的研究,包括融合多传感器数据改进摄影摄像,利用高效的脉冲神经网络解决计算机视觉等[24]。

(三) 以就业大数据为依托,灵活应对博士生就业问题随着数字时代的到来,大数据的作用逐渐凸显,在推动博士就业路径多元化的过程中,博士就业大数据同样起着不可替代的作用。它不仅能够揭示不同行业的就业要求,为博士生提供深刻的市场洞察,也能为博士培养单位及时调整与优化博士生培养与评价体系提供支撑。OECD专门对加拿大多伦多大学如何利用博士就业大数据进行了解析。

通过构建并不断完善博士就业信息搜集与反馈系统,多伦多大学持续积累了大量博士生的就业数据与访谈内容。这些数据为后续的深入分析提供了坚实的基础,使得学校能够精准地描绘并理解不同学科领域间的职业轨迹差异。比如在毕业时间方面,多伦多大学发现人文社会科学领域的博士生通常需要更长时间来取得博士学位,而自然科学领域的学生则是在博士后工作上投入更多时间[5]40。

就业大数据在多伦多大学的政策制定中扮演了关键角色。通过对就业大数据的细致解读,多伦多大学更加深入地了解博士毕业生的具体职业去向,有针对性地加强与各行各业的雇主合作关系,从而为学生创造更多实践机会和提供更全面的就业支持。更为重要的是,在大量数据的加持下,学校更加有针对性地调整其培养与评估体系,将可迁移能力等就业能力与既有的培养和评估体系进行整合,确保学生和博士后研究人员能够获得与市场需求相匹配的技能和知识,进而提高他们的就业竞争力。

四、借鉴与启示博士研究生作为我国高质量学术劳动力的重要来源,对于推动新质生产力发展、实现科技创新的重大突破起着关键作用。近年来我国陆续出台的《中国制造2025》和《新一代人工智能发展规划》都鼓励博士生等高层次人才参与到高新技术产业创新创业活动中,充分利用其智力资源促进产业发展。这些政策的落实都与博士生就业路径多元化的实现密切相关。利用整合后的新行动框架对部分OECD国家的代表性举措进行分析后可以发现,能够推动博士生就业路径多元化的关键行动举措在于:畅通博士跨领域流动渠道、培养博士生可迁移能力以及利用好博士就业大数据。借鉴这些OECD国家的实践经验,可以从以下三个方面采取相应举措推动我国博士生就业路径多元化。

(一) 利用税收杠杆与本土化博士生能力框架,畅通博士跨领域流动渠道为了应对博士生在跨领域流动方面受到的诸多限制,如:外部支持不足、博士生的既有技能和经验与就业市场的需求不匹配等[25-26],政府的统筹规划必不可缺。

作为政策规划的制定者,政府能够为研究人员的跨领域职业发展提供实质性帮助,包括协调高校与非学术组织之间的关系、构建国家级跨领域人才培养计划等。除了这种大规模的人才培养计划之外,政府还可以利用税收杠杆强化博士学位持有者在非学术领域部门就业的吸引力,比如通过税收减免激励企业招聘博士研究人员。

作为权威的协调者,政府可以尝试牵头制定博士学位持有者能力认证框架,进一步加强学术界与工业界、公共部门之间的连接。法国近期将博士学位纳入了国家职业技能目录,明确提出博士学位获得者与一些特定的可迁移技能相关联[5]36,这一整合标志着博士学位在更广泛的职业领域中的价值得到了认可,为不同领域的雇主提供了一个共同的雇用参考点。当前,实现博士就业路径多元化的阻碍之一就是对博士生能力的认定存在模糊性,政府可以发挥自身的统筹与规范作用,召集利益相关者共同商定博士学位获得者的相关能力,构建博士能力框架并对其形成原则性共识。

作为价值观念的引领者,政府可以通过媒体和教育机构宣导博士教育的现代价值,明晰博士就业路径多元化已经是一个全球性趋势的客观事实。除了利用政府网站、社交媒体和公共广播等线上平台发布关于博士毕业生在各行各业取得成就的案例之外,还可以举办线下研讨会、工作坊和讲座,邀请成功的跨领域博士毕业生分享他们的经验和见解,以此激发博士生对非学术职业路径的兴趣,鼓励博士生寻找更广阔的职业发展空间。

(二) 筑牢博士生培养质量基础,汇聚多方优势打造可迁移技能实训环境对坦佩雷大学培养博士生可迁移能力的措施进行剖析可以发现,在开展博士生可迁移能力培养行动之前需要正确处理好博士生教育与可迁移能力培养之间的相互关系。可迁移能力的培养与提升需要以满足博士生基本培养标准为前提,这不仅仅是因为部分与科研相关的能力也属于可迁移能力的范畴,更是为了避免本末倒置,确保博士生在学术研究的核心能力得到巩固的同时,也能具备适应多元化职业需求的能力。因此,作为人才培养的第一实践方,高校更加需要求新求变,不断反思既有培养模式,持续探索新的博士生培养路径,强化博士生的可迁移能力。一方面,高校可以与非学术领域的雇主进行更紧密的互动,包括:招聘会、企业参观等活动,为博士生提供与行业专家直接对话的机会,使其更好地理解行业动态与非学术领域的职业发展路径。另一方面,通过深入调查与研究了解不同行业对博士学位持有者的具体能力要求,高校可以有的放矢地对现有博士培养框架与评估体系进行调整,确保学生能够满足非学术领域职业的基本要求。

此外,高校应当遵循有组织的人才自主培养的要求,组建专门性机构与非学术领域组织合力开发有针对性的可迁移技能培训项目,这些项目应涵盖当前最为常见的可迁移能力,包括:数字通信能力、项目管理能力、团队协作能力以及创新和创业能力等[27]。通过参与这些合作项目,博士生可以真正实现理论与实践结合,在真实情境中锤炼其研究技能,并学习如何在实际工作环境中应用这些技能。

(三) 善用大数据与区块链技术优化博士就业追踪调查体系,深入推进博士教育综合评价改革就业大数据对制定就业政策所起到的作用是毋庸置疑的,欧洲大学协会在2019年发布的报告指出,欧洲国家尚未建立对其博士学位持有者人口进行全面、定期的调查,尽管有越来越多的高校开始收集关于本校博士毕业生职业路径的数据,但至少有一半的大学没有进行持续性跟踪[28]。与欧洲国家相比,我国已经有了大规模的持续性博士生就业情况调查,包括教育部的统计数据与北京大学中国博士教育研究中心开展的研究生培养质量反馈调查等[29]。但是,当前的博士就业调查在方法论、数据共享以及长期追踪方面还有待进一步发展。为了进一步提升调查质量,建议使用自然语言处理与大数据技术处理海量就业数据。比如,分析博士毕业生的就业路径、行业分布、薪资水平等数据,帮助高校和政策制定者更好地了解博士就业市场的动态,预测未来的就业趋势,并制定更有针对性的政策和措施[30]。在数据共享方面,可以采用区块链技术建立一个去中心化的数据共享平台。区块链技术通过分布式账本记录每一条数据的来源和变更情况,确保数据的透明性和不可篡改性,从而提升数据共享的安全性和可信度[31]。各高校和研究机构可以通过该平台共享博士就业数据,实现数据的互通互联,避免数据孤岛现象。

作为博士生教育评价体系优化的实证性基础,就业大数据不仅反映出博士生在非学术领域就业时可能面临的挑战,更能清晰地揭示非学术就业市场对博士生具体可迁移能力的需求。可迁移能力固然重要,但是盲目修改既有培养体系向可迁移能力培养偏移也并非明智之举。当前,关于可迁移能力涉及的具体内容众说纷纭,深入分析博士就业大数据能够锚定可迁移能力中的关键技能内容。将这些关键的可迁移技能融入现有的博士生教育评价体系,可以在实现多元化与综合性的同时兼顾针对性,真正发挥教育评价对人才培养的引领作用。

注释:

① 定期合同(Fixed-Term Contract)是指规定了有效期限,且从事非长期特定项目时签订的合同,期限一到一般就不再续约,因此没有解聘与否的说法。它与无期限雇佣合同最大的区别在于后者未约定雇佣期限,但各方可随时以正当理由提出终止。

| [1] |

樊秀娣, 沈晶晶. 从单一到多元: 博士生职业发展多样化的现实需求及教育支持策略研究[J]. 高校教育管理, 2024, 18(1): 81-91. |

| [2] |

中华人民共和国教育部. 教育部: 2023年超五分之一的博士应届毕业生到企业就业[EB/OL]. (2023-12-19)[2024-08-04]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55658/mtbd/202312/t20231219_1095323.html.

|

| [3] |

徐岚, 魏庆义. 非学术部门就业对博士生的质量需求: 胜任力分类理论视角下基于招聘信息内容的分析[J]. 高校教育管理, 2023, 17(4): 87-101. |

| [4] |

刘泽文, 罗英姿, 叶淼. 多元主体视角下博士生教育: 质量评价与路径选择[J]. 研究生教育研究, 2022(3): 90-97. |

| [5] |

OECD. Promoting Diverse Career Pathways for Doctoral and Postdoctoral Researchers[EB/OL]. (2023-09-01)[2024-02-03]. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dc21227a-en.pdf?expires=1707207093&id=id&accname=guest&checksum=E8E202A7A3A3743EBFE2D5B25D980DD9.

|

| [6] |

罗英姿, 顾剑秀. 我国博士生培养与劳动力市场需求的冲突与调适: 基于博士生就业期望的调查研究[J]. 学位与研究生教育, 2015(10): 53-58. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2015.10.012 |

| [7] |

何菲, 朱志勇. 以学术为业还是以市场为业: 博士生职业选择的变化、原因及启示[J]. 研究生教育研究, 2019(3): 3-8. DOI:10.3969/j.issn.2095-1663.2019.03.002 |

| [8] |

Walker J, Vignoles A, Collins M. Higher Education Academic Salaries in the UK[J]. Oxford Economic Papers, 2010, 62(1): 12-35. DOI:10.1093/oep/gpp004 |

| [9] |

Hayter C S, Parker M A. Factors That Influence the Transition of University Postdocs to Non-Academic Scientific Careers: An Exploratory Study[J]. Research Policy, 2019, 48(3): 556-570. DOI:10.1016/j.respol.2018.09.009 |

| [10] |

樊秀娣, 阮文洁. 全球早期学者职业发展困境、原因及对策研究[J]. 比较教育研究, 2022, 44(10): 39-47. |

| [11] |

Dorenkamp I, Weiß E E. What Makes Them Leave? A Path Model of Postdocs' Intentions to Leave Academia[J]. Higher Education, 2018, 75: 747-767. DOI:10.1007/s10734-017-0164-7 |

| [12] |

UK Research and Innovation. Doctoral Training Partnership(DTP)[EB/OL]. (2023-07-27)[2024-02-03]. https://www.ukri.org/what-we-do/developing-people-and-skills/mrc/doctoral-training-partnership-dtp/.

|

| [13] |

田杰, 袁明珠. 学术与实践双域联通: 澳大利亚产业博士培养的策略与启示[J]. 外国教育研究, 2023, 50(10): 100-114. |

| [14] |

陈晓清, 邹冬云, 陈谦, 等. 日本"博士课程教育引领计划"的创新举措及实施成效[J]. 学位与研究生教育, 2019(3): 65-70. |

| [15] |

Olesen K B, Christensen M K, O'Neill L D. What do We Mean by "Transferable Skills"? A Literature Review of How the Concept is Conceptualized in Undergraduate Health Sciences Education[J]. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 2021, 11(3): 616-634. DOI:10.1108/HESWBL-01-2020-0012 |

| [16] |

Succi C, Canovi M. Soft Skills to Enhance Graduate Employability: Comparing Students and Employers' Perceptions[J]. Studies in Higher Education, 2020, 45(9): 1834-1847. DOI:10.1080/03075079.2019.1585420 |

| [17] |

European Commission. Good Practice Recommendations for Integration of Transferable Skills Training in PhD Programs[EB/OL]. (2020-06-30)[2024-02-03]. https://docenhance.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/D1.1-Good-practice-recommendations-for-integration-of-transferable-skills-training-in-PhD-programmes-1.pdf.

|

| [18] |

Weber C T, Borit M, Canolle F, et al. Identifying and Documenting Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers Employability and Competitiveness[M]. Brussels: European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, 2018.

|

| [19] |

Forrester N. How Lab Leaders Can Support Students' Non-academic Career Plans[J]. Nature, 2022, 601(7894): 655-657. DOI:10.1038/d41586-022-00162-y |

| [20] |

Ganapati S, Ritchie T S. Professional Development and Career-preparedness Experiences of STEM Ph. D. Students: Gaps and Avenues for Improvement[J]. PLoS ONE, 2021, 16(12): e0260328.

|

| [21] |

Norwegian Ministry of Education and Research. Strategy for the Recruitment and Career Development of Young Researchers[EB/OL]. (2021-05-05)[2024-02-03]. https://www.regjeringen.no/contentassets/f14b4981c2f549489941bc607cf9bc5f/strategy-for-the-recruitment-and-career-development-of-young-researchers.pdf.

|

| [22] |

史秋衡, 任可欣. 我国大学生就业能力内涵及其影响因素探析: 基于应用型高校与研究型高校的对比[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(8): 1-12. |

| [23] |

Tampere University. Study Information and Courses[EB/OL]. [2024-08-01]. https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot?year=2024.

|

| [24] |

Doctoral School of Industry Innovations. Portfolio of DSII Cases[EB/OL]. [2024-08-01]. https://www.dsii.fi/all-cases.

|

| [25] |

卿石松. 人文社科博士毕业生就业能力供需匹配分析[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(12): 85-98. |

| [26] |

Hua S C. Leaving Academia: Why do Doctoral Graduates Take Up Non-academic Jobs and to What Extent are They Prepared?[J]. Studies in Graduate and Postdoctoral Education, 2021, 12(3): 338-352. DOI:10.1108/SGPE-08-2020-0057 |

| [27] |

European Commission. What Comes after a PhD? Findings from the DocEnhance Survey of Doctorate Holders on Their Employment Situation, Skills Match, and the Value of the Doctorate[EB/OL]. (2020-06-30)[2024-02-03]. https://docenhance.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/DocEnhance-D1.2_Report-on-career-tracking-of-PhD-graduates.pdf.

|

| [28] |

European University Association Council for Doctoral Education. Doctoral Education in Europe Today: Approaches and Institutional Structures[EB/OL]. (2019-01-17)[2024-02-03]. https://eua.eu/downloads/publications/online%20eua%20cde%20survey%2016.01.2019.pdf.

|

| [29] |

许丹东, 沈文钦, 陈洪捷. 博士就业去向与择业心态: 基于两次全国调查的对比分析[J]. 中国高教研究, 2022(7): 69-75. |

| [30] |

Alammary A, Alhazmi S, Almasri M, et al. Blockchain-Based Applications in Education: A Systematic Review[J]. Applied Sciences, 2019, 9(12): 2400. DOI:10.3390/app9122400 |

| [31] |

Mezhoudi N, Alghamdi R, Aljunaid R, et al. Employability Prediction: A Survey of Current Approaches, Research Challenges and Applications[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2023, 14: 1489-1505. DOI:10.1007/s12652-021-03276-9 |

2. Shanghai Municipal Education Commission, Shanghai 200003, China

2025

2025