教学活动是高校开展人才培养工作的核心环节,“促进学生、教师之间的良性互动,促进课程学习中的教学互动”[1]是提高研究生培养质量的重要途径。然而,研究生课堂上的消极沉默现象反映教学互动不足。究其原因,一是缺乏对研究生课堂教学互动本质的揭示,二是尚未摆脱“重教轻学”的知识本位观的束缚。研究生培养过程长期以来存在“科研与教学、学习之间时间冲突和内容脱节的问题”[2],未能真正形成“科研—教学—学习连结体(Research-teaching-study nexus)”[3],以致研究生课堂教学本科化,教师缺乏对研究生学术探究和知识建构过程的关注,学生未能深识作为知识探究合作者的角色定位。本研究着力于揭示研究生课堂教学互动的本质,并基于互动仪式的完成机理,提出建构研究生课堂有效教学互动的策略。

一、研究生课堂教学互动的本质《社会学词典》将互动解释为“人与人之间的心理交互作用或行为的相互影响,是一个人的行为引起另一个人的行为或改变其价值观的任何过程。”[4]教学互动是一种特殊的人际互动,是在教学过程中发生在双方的一切交互作用和影响。研究生课堂教学互动建立在师生作为研究共同体这一角色共识的基础上,其本质是通过创造性对话逐步建构并创新知识的过程。

(一) 研究生课堂教学互动需互动者达成研究共同体角色共识在研究生教育阶段,科研与教学互为一体地作用于教与学的活动。众所周知,产生于德国高校的研讨班(Seminar)是融合科研与教学的重要教学组织形式,它从教授和学生非正式的集会演进而来,以论辩、对话代替讲演,科学研究作为互动的重要内容将教授和学生的兴趣联合了起来。20世纪美国研究生教育特色化发展独树一帜,强调“把课程学习和科研活动相结合,是提高研究生教育质量的有效途径”[5],“研究生比本科生更有能力与教师展开科研相关的互动”[6],从某种意义上说“研究生更像同事”[6]。哈佛大学的课堂教学广泛采用“研讨会”“嘉宾演讲”“视频会议”“学习小组”等多种形式,重视对研究生的性格养成以及责任意识、合作精神、社会交往能力的培养[7]。荷兰大学沿袭了德国古典大学教育观,教师教学多以对话、讨论和辩论等互动行为来培养研究生的科研技巧、学术兴趣与批判性思维[8],彰显低权力距离(low power distance)课堂文化[9],注重强化学生的学术兴趣和自信心。芬兰的新手教师入职培训范式已经从注重“知识的传播”转变为“强调共同体的构建”,[10]着力于帮助导师重塑自我角色,“从权威的高级专家变成了对话中的伙伴,并成为积极的、重要的反思者和合作者”[11]。建构角色是互动的基础[12],研究生与教师通过教学活动形成角色认知,提升角色认同,反过来角色建构作用于教学活动,增进教与学的互动。

很多研究生只认识到作为知识占有者的角色要求,“普遍失去了主动求索的意识,经常被动地等待知识的输入,然后通过记忆与理解来消化这些知识”[13]。研究生主动参与课堂教学实践各个环节,理应成为“积极的共同研究者”[14]。研究生致力于学术探究,既是过程也是目的。“做研究”是研究生特有的学习方式,在“做研究”中,研究生完成知识积累与更新,提升知识发现与知识创造的能力。当教师和研究生达成研究共同体的角色共识时,研究生课堂就是一个微型的问题探究场所,授课教师通过专题教学,引导研究生跟踪前沿理论、把握研究方向、探寻研究问题、掌握研究方法、开展专深研究,不同的知识课堂为研究生打造学术探究高地夯实基石。研究共同体角色重塑下的课堂师生关系,经由生成性教与学的交互情境,激活研究生的探究欲与知识发现力,也驱动教师进行教学反思与创新,由此实现教学相长以及教学与科研相统一。

(二) 研究生课堂教学互动是以教学符号交互进行知识建构的机制研究生课堂教学的核心要义在于激励研究生在合作探究、问题解决、批判性思考等一系列课堂教学互动中主动建构知识、创造性解决问题和发展高阶思维,但知识建构与高阶思维发展的过程具有高度的复杂性和系统性,无法直接感知与衡量,需要借助相应的符号系统来间接实现。符号是用来表达、传送、解释意义的,任何意义必须靠符号传达。社会生活与个人生活中充斥着符号交互活动,研究生课堂教学过程就是教师与研究生之间通过特定的符号展开互动的过程。教师将抽象的专业知识转变为语言、文本或者模型等具有一定教学意义且有一定外在表现形式的教学事物,即教学符号。教师与研究生是符号传达的主体,教学内容是符号互动的基础载体,教学形式、方法则是实现教学互动的基本手段,利用教学符号与研究生展开交流,从而完成知识的传递与建构。不同的符号系统包含不同的符号元素,采用不同的编码方式。教师与研究生互为编码者与解码者,只有共处于同一符号系统时,双方才能对教学符号所表达的意义产生共识。基于此共识,符号承载的知识经解读后与既有经验交融,最终完成知识的建构过程。

研究生作为学习主体,其获取知识的过程也是主动参与知识建构的过程。美国教学设计领域著名专家乔纳森(David H. Jonassen)指出,知识的建构可分为三个阶段:导引阶段、高级阶段、专家阶段,在不同的阶段适宜采用不同的学习方式。[15]在导引阶段,研究生往往缺乏关于特定技能或领域的直接可迁移知识。因此,他们此时的知识获取过程更贴合传统学习理论的框架和路径。比如,通过练习与强化、顿悟与理解获得知识;在高级阶段,研究生通过解决复杂的、开放性的问题而获得高级知识,即有关如何应用知识的知识;进入专家阶段,研究生拥有具有内部凝聚性的、丰富的相互联系的知识结构,从而达到灵活应用知识、建构新知识、广泛迁移知识的目的。研究生教育阶段的知识建构正处于由高级阶段向专家阶段转变的过渡时期,知识建构发生在师生之间符号交互的过程中,是一个“将知识输入头脑,形成认知表征并将短时记忆转化为长时记忆,然后在头脑中进行回忆、选择、使用相关知识和方法,最后有逻辑地组织知识,获取答案”[16]的动态过程。

(三) 研究生课堂教学互动是促进互动者双向发展的创造性对话“对话”(dialogue)既是一种交往形式,也是一种思维方式,“通过对话,个人经历了一系列的概念组合、扩展和重构,从而建立新的知识,澄清概念、反思并从中获得更深层次的理解。”[17]对于强调引导学生探究知识生产路径与方法的研究生教学,对话是研究生学习和认识过程中不可或缺的组成部分[18]。在研究生课堂教学语境中,参与对话的师生主体以身心俱在的方式共同“栖居”于教学生态空间,共处其间的教师不再是知识传授者,研究生不只是听众,他们共同探究、共同理解、共同发展。

研究生课堂教学互动是研究共同体通过对话将多个主体的认知行动联结起来,并引导其对知识客体的共同反思。知识是以语言为中介进行传递的,而分析、评价、反思等元认知方面的知识是潜藏于对话空间的隐性知识。这些隐性知识要充分显现并被研究生掌握,就需要教师引导研究生运用语言工具参与某种特定形式的交谈和共同工作,引导研究生开放思维、参与讨论,提升研究生运用对话交流作为思维工具的意识,进而推动研究生更加有效地参与社会交往,使其愿意通过与他人合作的方式探寻究竟、提出问题、寻求理解,最终具有较强的论证和推理能力,创造性地应对不确定的未来社会所带来的挑战。高质量的研究生课堂对话需通过问题的设计开辟渠道,引导研究生自主解决问题,从而促进思维的发展,充分激发研究生的批判性思维和思考能力,“引导思维朝向纵深发展,知识建构链条也会较长。”[19]巴西著名教育家保罗·弗莱雷认为对话是在爱、谦逊、信任和批判的基础上进行的,情感体验能够生成和维护对话。师生通过对话深层次理解与分析他人语言,促进其感知认知与表达认知相结合,获得自然性的情绪体验,并在反复的情绪体验中发展社会情感。这种互动不仅包含情感上的期待,还依赖于深度的参与和认知的平衡,这些都是促使研究生进行深度学习的必要条件,也是教师获得职业幸福感的重要来源。

二、研究生课堂教学互动要素及其作用关系研究生课堂教学互动是一个复杂的系统,是各要素有机关联、建构性生成的互动仪式。该仪式需要互动主体在彼此倾听、接纳的基础上,通过不同观点的碰撞、多向度的对话和沟通明确彼此关注的焦点,进而相互感知情绪或分享情感体验。

(一) 研究生课堂教学互动的关键性要素教学互动兼顾教学属性与互动属性。教学要素分析是教学研究的基点,关于教学的基本构成有经典的三要素说、四要素说、五要素说和七要素说。这些研究因分析视角不同而各有偏重。但事实上,各种不同的要素说在实体性的构成要素上表现出相当的一致性,“基于教学存在诸实体成分的本体论意义,教师、学生、教材和手段是作为任何教学活动及其过程所必需的承载全部教学性质的基本要素,各自具有不可替代的本体论地位和作用。”[20]社会学视角下的人际互动包含三个构成要素:“首先要有两个或两个以上的互动主体;其次互动主体之间必须发生某种形式的接触;再次参与互动的各主体有意识地考虑到行动‘符号’所代表的‘意义’”[21]。教学作为一种特殊的人际互动,其关键性要素也包含主体、行为和行为所代表的意义。教学互动的有效性受主体、内容和行为三要素的制约。以过程哲学的整合视角审视影响研究生教学互动的要素,将超越视教师、学生、内容、行为等为单质因子的要素分析思维,转而关注构成教学互动的各要素之间具有内在联系的、持续的创造过程。基于过程和关系视角,研究生课堂教学互动是一种动态生成的有机整体,研究共同体角色共识的探索与形成是师生互动不断生成的根本动因。德国社会学家裴迪南·滕尼斯提出的“共同体”是具有强归属感、认同感的社会团体,强调人与人之间的紧密关系和共同的精神意识。教师和研究生共同投注于科学研究,是探寻真理的研究共同体。

互动内容是教学知识信息的载体,它们不仅是单纯的预设知识,更是师生共同扩展与生成的经验集合,是动态生长的知识源泉。“动态是常态,生成是关键”[22],一方面,教师要从满足研究生需要的角度出发,深入挖掘互动内容的潜在价值,如关注互动内容的探究性、前沿性和趣味性价值、情感陶冶价值,促进研究生认知、行为和情感的全面发展。另一方面,教师要善于激活和捕捉生成性的教学资源。教师凭借教学机智和敏锐的情境洞察力,精准捕捉教学过程中的互动元素,超越预设教案进行动态教学,并根据课堂情境的实时变化,灵活地调整互动计划,即时重组互动内容,生成教学意义。

教学意义动态生成的基础是有效的教学互动,而教学互动的有效性取决于师生能否从行为交互提升至思维交互。思维活动是教学互动的核心,有效互动行为的目的“不是为了获取正确答案,而是为了深入挖掘问题的实质”[23]。言语行为与非言语行为深刻影响着师生双方对认知符号、非认知符号等互动内容的接收与反馈。“问与答”虽然是最主要的互动行为,但并不是所有的提问与回答都产生实质性互动,只有通过自主对话、探究合作等互动行为才能培养研究生解决复杂问题、批判、创新等高阶思维能力。有效互动强调学习的进阶性,在新旧知识间建立持久的意义联系,进而发展研究生的高阶思维能力,激发其深度情感体验。

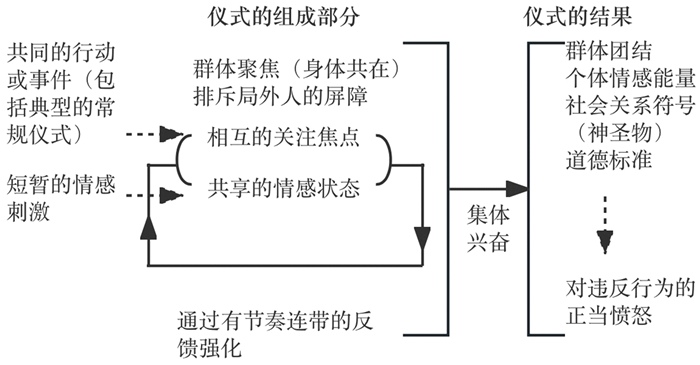

(二) 关键性要素间相互作用完成互动仪式教学互动是学生作为认知主体通过教学符号交互引发自我深层次认知活动的过程。基于结构主义哲学强调的“关系重于关系项”[20]原则,教学互动中各要素之间的关系比要素自身更重要,对要素关系的深入分析和理解是把握教学互动的关键。互动主体、互动内容和互动行为三要素在教学情境中不断相互作用而形成互动结构,这种结构在时间和空间上不断延伸形成巨大的链状结构,“课堂教学本质上就是一个互动仪式链”[24]。教学互动作为课堂教学动态生成的关键动因,也必然要体现通过多种要素组合形成不同的互动强度,并产生情境营造、符号传递和个体情感认同等仪式结果。当互动主体通过越来越多的互动行为不断接触、合作,传递不同的教学符号,互动仪式得到扩展,链条结构变得更为宏观,互动仪式链也由此形成(如图 1)。

|

图 1 互动仪式[25] |

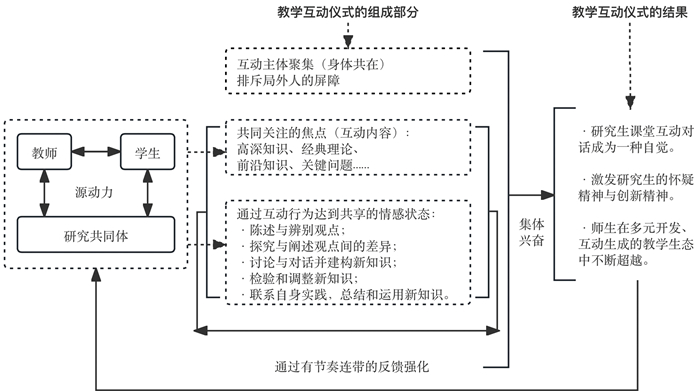

互动仪式的完成是有效教学互动的基础和关键。研究生课堂教学互动是互动主体(教师与研究生)在教学情境中,以教学互动内容为共同关注的焦点,师生通过一系列互动行为实现对互动内容的认同和内化,通过有节奏连带的反馈强化,达到师生“集体兴奋”继而发起下一轮互动行为的目的。在研究生课堂教学互动仪式中,师生共同参与是互动的基础,研究共同体角色共识的形成源于师生情感共享的能量聚集。教学互动仪式的组成部分包括互动主体聚集(身体共在)、排斥局外人的屏障、共同关注的焦点和通过互动行为达到共享的情感状态。其中最为关键的是共同关注的焦点和共享的情感状态。研究生课堂教学共同关注的焦点是高深知识、经典理论、前沿知识和关键问题,这促使(科学)研究和(教育)学习相结合,突出研究生课堂教学与其他课堂教学(中小学教育、职业教育、本科教育等)的主要区别[26]。当师生越来越密切关注其共同的行为,如陈述与辨别观点、探究与阐述观点间的差异、讨论与对话并建构新知识、检验和调整新知识、联系自身实践总结和运用新知识等,则互动主体的情感与关注点相互连带,最终产生共享的情感或认知体验。概言之,研究生课堂教学互动是由师生通过有节奏连带的互动行为传递互动内容,产生集体兴奋后,生成互动仪式的结果(如图 2)。其中,从仪式启动到仪式结果,共同关注的焦点和共享的情感状态这两个核心对教学互动仪式的良性运作有着重要影响。

|

图 2 研究生课堂教学互动仪式链模型 |

当然,不是所有的仪式都是成功的,正如不是所有的师生互动都是有效的一样。“如果互动主体确实体验到共同的情感,而且他们清楚地理解对方的意识,从而继续加强其相互参与的感觉时,程式化的形式才能产生社会成功的仪式。”[25]尽管目前研究生课堂教学互动形式多样,但缺乏情感交流和思想对话,深层次的教学互动并未真正发生,教学更多地陷入“为了对话而对话”的僵化境地。成功的互动仪式必然促成研究生课堂对话从自主走向自觉。对话是师生“一起共同去探讨未知的世界”[27],在这一过程中,教师与研究生须善于审视自我,搁置己见,从自我中心走向他者立场,从向我性走向为他性,进而激发理性精神与创新精神,在求同存异、多元开放、互动生成的教学生态中实现自我的超越突破。

三、建构研究生课堂教学有效互动的策略研究生课堂教学是在教学情境中教师与研究生展开的互动仪式。仪式的有效性依赖于不同情境中个体间产生的互动行为,并在关键的互动仪式过程中生成共同的关注焦点,最后通过互动行为产生高度的情感共鸣。通过“情境定义”创设互动环境,凭借“元过程启发”奠定互动基础,依托“解释性讨论”遴选互动内容和激活对话搭建“脚手架”,是保证研究生课堂教学互动有效性的关键,也是促进研究生认知-情感-能力全面发展的基本途径。

(一) 创设互动环境:通过“情境定义”促进研究生对学习注入积极情感体验人际互动的过程总是在特定的情境下完成的,人们需要对特定情境中特定的行为、内容、符号等作出一定的解释,这种解释会影响互动的方式、内容,进而影响互动的程度和效果。为了组织互动者的行为,必须进行情境定义(definition of the situation)。[28]对情境的定义不同,所引起的反应也不同。研究生课堂情境定义可看作是教师与研究生对自我、他人和所有教学符号的一种主观的解释过程,它介于课堂客观环境与师生主观的行为反应之间,反映了师生在各自的情境定义中探索其行为的可能性,对课堂师生互动的有效性发挥重要影响。其中情感需要是在情境中产生的,而能被情感感知到的环境才能称之为情境。[29]具体到研究生课堂,研究生的情感、认知、行为作为一个整体是在和情境的交互作用中发生的,当师生对课堂情境定义取得一致时,师生互动就会激活研究生原初情感中蕴藏的潜在积极性,驱动研究生注入个体真实情感,并帮助研究生在解决情境问题中产生情感共鸣与自我认同,增强其积极的情感体验。教师在与研究生进行情境定义时,首要的是激活研究生的已有经验,找寻契合其生活逻辑和学科知识的研究方向与前沿话题,激发研究生的问题探究兴趣。其次注重社会情感学习内容的开发,教师将社会情感学习的内容融合在课堂教学中,加强对研究生的人文关怀与情感关怀,在多学科、跨学科的教学情境下,促进研究生情感与认知同步发展。教师还可借助具有一定感染力的经典作品、影音资料等素材创设教学情境,结合经典文献资料来丰富教学内容,调节课堂氛围,增强研究生的情感体验。最终,研究生在进行情境定义的过程中实现个体内在自我意识的感知与觉醒,成为学习的“探究者”。

(二) 奠定互动基础:凭借“元过程启发”提升研究生的认知层次在国家不断加强研究生课程建设、深化课程教学改革的背景下,教师逐渐改变传统的授课方式,转向以启发式、探究式、研讨式等体现师生互动特征的教学方式。尽管研究生课堂教学互动逐渐加强,但互动行为的启发性还体现不足。研究生课堂互动方式虽然多样却不够适宜和有效,仍以教师主导的“知识传递”和学生汇报为主,教师较少给予充分的反馈与评价。作为认知主体,研究生获得知识同样遵循一般意义上的经由记忆、理解、应用、分析、评价和创造等由低至高六个层次的思维过程[30],解决问题是高阶思维形成的关键[31],元认知能力是影响研究生学术创新能力的首要因素[32],甚至直接影响研究生创造性思维的发展[33]。研究生在解决问题时需结合实际情境对知识体系、思维过程和学习策略与方法进行调节、监控、评价与优化,这一过程实则受元认知能力的影响。元认知能力帮助研究生洞察知识本质,建构新的知识体系,并完成知识迁移及其实践转化,批判性、创造性地解决问题。促进元认知能力的发展成为当前研究生课堂教学的主要目标,而这离不开“元过程启发”。

元过程启发(Metaprocesse licitations)引导学生学会反思,并在启发和回应之间建立联系,为学生提供得出答案的规则与程序或依据。元过程启发是研究生对学习过程和学习结果进行批判、论证和再认识的过程,需要研究生明晰学习内容、审视学习过程、批判学习结果以及具备合理论证的能力,让研究生学会甄别、质疑、循证和反思,并进一步将在课堂中习得的批判性思维技能和意识持续迁移到其他领域和真实生活场景。目前研讨式教学和案例教学虽注重启发且应用普遍,但实则名不副实。教师可通过“计划-反思-调节”互动策略来完成对研究生的元过程启发。教师围绕教学目标制定教学计划,首要的是根据研究生学习需求分析,引导研究生制定学习计划。在符号交互过程中,教师通过质疑、评价、反馈等传递信息,促进研究生自我体认其认知加工过程,强化其反思性意识和思维能力。最后教师与研究生共同检验认知行为效果,及时调整并优化认知策略,以确保研究生在掌握方法、实现目标的同时,逐步养成自我监控学习和思维过程的习惯。

(三) 遴选互动内容:依托“解释性讨论”培养研究生的批判反思能力当前我国研究生课堂惯常采用教师讲授与学生口头陈述相结合的教学方式,尽管使用了旨在调动研究生参与互动的课前准备、课堂陈述等环节,但缺少指向理解文本而发起的对话。信息是思维的材料,文本是获取信息的重要载体。从文本中获取信息需要研究生运用批判性思维对文本进行分析、质疑、鉴别和评价。解释性讨论(Interpretive Discussion)是深入探索文本意义的重要途径,“目的是理解文本,无论最终判断它们是对还是错,它来自讨论者在研究文本时提出的真问题,这些问题是由理解文本的欲望所引发的。”[34]研究生与教师关于寻求文本含义而形成的对话就是解释性讨论,师生充当着“寻求者”角色,拥有一种寻求以自己的方式了解文本的心态。

当研究生以为学术研究做必要知识储备的心态理解文本时,大多寻求文本中哪些论点能为自己所用,而常忽略作者的写作动机与论证逻辑。解释性讨论有助于培养研究生真正的问题意识,师生在进行解释性讨论时,首要任务是提出与文本内容直接相关的问题。在确定可讨论、可提出问题的文本后,教师引导研究生在试图解释文本前先思考一系列问题(如作者提出并解决了什么问题、研究还存在哪些不足、“我”如何构思问题的解决方案等),再让研究生针对问题回到文本,去寻找、提取观点和证据,并与已知经验联系起来。其次是师生共同理解文本的含义,讨论并确定师生希望解决的问题,即共同问题,在这一过程中,研究生解释与判断证据的价值,并进行论证、评价和修正。最后师生跳出文本,评估互动主体间的讨论,反思讨论的内容,[34]进而促进师生深入文本的论证过程,探析论点,评价论据,从而在观照自我中提升学术探究能力。

(四) 激活对话行为:搭建“脚手架”发展研究生的创造性思维教育具有对话性,教学应是对话式的,对话是一种创造性活动。[35]对话本身不是目的,而是一种更好地理解知识客体的手段[35],也是研究生实现自主调节和元认知发展的手段[36]。在对话中,研究生不只是知识的接收者,还是知识的创造者,当研究生接收到超出自身能力范围的任务时,教师通过对话行为为研究生提供一系列类似于“脚手架”(scaffolds)的结构化和系统化的帮助与支持。教师可通过提问和讨论来引导研究生深入分析问题,借助举例和解释将复杂、抽象的知识具体化,最后根据研究生的需求状态灵活调整教学行为,师生得以在开放的对话环境中共同探究、生成新知。

相较于在形成新知识的加工过程中起到辅助作用的外部“脚手架”,生成型“脚手架”还要求学习者保持好奇心和求知欲,善于发现新问题,勇于探索事物背后的真相,通过审慎独立的思考进一步提取外部“脚手架”信息,并主动与之形成配合,最终形成建构知识的学习策略。为建立生成型“脚手架”,研究生既要倾听他人,拓展自己的理解和思维,也要倾听自己,更要留心集体关注的问题、共识和正在酝酿的新想法,进而学会“对话式表达”。不同于独白式表达仅将其他人视为听众,对话式表达是每个对话者在充分理解对方的基础上,对于他者的质疑、反驳、回答、补充作出反应、交换见解,形成思维碰撞与观点共鸣。对话不是简单的语言行为,而是饱含着心灵的交往、观点的交锋与思想的启迪的过程,研究生在这一过程中发现问题、解决问题,从而促进知识的创新和能力的发展。

| [1] |

中华人民共和国教育部. 教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见[EB/OL]. (2014-12-05). http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201412/t20141205_182992.html?eqid=cd8c6fd00020673d000000036486bb98.

|

| [2] |

谢鑫, 沈文钦, 陈洪捷. 一流大学博士生课程学习与科研训练的关系研究: 来自C9高校的证据[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2023, 22(4): 79-89. |

| [3] |

伯顿·克拉克. 探究的场所: 现代大学的科研和研究生教育[M]. 王承诸, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 15-17.

|

| [4] |

章人英. 社会学词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1992: 150-151.

|

| [5] |

郭艳利. 国外研究生教育理念比较及启示[J]. 学位与研究生教育, 2011(8): 72-78. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2011.08.016 |

| [6] |

Smeby J C. Knowledge Production and Knowledge Trans-mission. The Interaction between Research and Teaching at Universities[J]. Teaching in Higher Education, 1998, 31(1): 5-20. |

| [7] |

包水梅. 中美高等教育硕士研究生培养制度比较研究: 基于厦门大学与哈佛大学的案例分析[J]. 研究生教育研究, 2013(2): 91-95. DOI:10.3969/j.issn.2095-1663.2013.02.019 |

| [8] |

胡燕娟. 硕士生关键素养培养策略研究: 基于中荷导师访谈的比较分析[J]. 比较教育研究, 2017, 39(10): 52-60. |

| [9] |

Hu Y, Van Veen K, Corda A. Pushing too Little, Praising too Much? Intercultural Misunderstandings between a Chinese Doctoral Student and a Dutch Supervisor[J]. Studying Teacher Education, 2016, 12(1): 70-87. DOI:10.1080/17425964.2015.1111204 |

| [10] |

翟云秋, 程晋宽. 芬兰教师何以优秀?——基于芬兰新手教师同伴小组指导模式的分析[J]. 比较教育研究, 2021(4): 19-25. |

| [11] |

Ambrosetti A, Dekkers J. The Interconnectedness of the Roles of Mentors and Mentees in Pre-service Teacher Education Mentoring Relationships[J]. Australian Journal of Teacher Education, 2010, 35(6): 42-55. |

| [12] |

杨志娟, 塔娜. 角色理论视角下的民族认同与国家认同教育[J]. 民族教育研究, 2012(5): 15-17. DOI:10.15946/j.cnki.1001-7178.2012.05.016 |

| [13] |

王洪才. 论研究生创新能力培养的障碍机制及其治理[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2022(3): 5-12. |

| [14] |

Van Lier L. The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Persoective[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004: 207.

|

| [15] |

David H. Jonassen. Evaluating Constructivistic Learning[J]. Educational Technology, 1991, 31(9): 28-33. |

| [16] |

王永明. 延展认知视域下教学认知边界的探讨与重建[J]. 电化教育研究, 2022(5): 26-32. |

| [17] |

Tsoukas H. A Dialogical Approach to the Creation of New Knowledge in Organizations[J]. Organization Science, 2009, 20(6): 941-957. |

| [18] |

Freire P, Macedo D. A Dialogue: Culture, Language, and Race[J]. Harvard Educational Review, 1995, 65(3): 377-403. |

| [19] |

Wong J, Khalil M, Baars M, et al. Exploring Sequences of Learner Activities in Relation to Self-regulated Learning in Amassive Open Online Course[J]. Computers &Education, 2019, 140(10): 1-14. |

| [20] |

张立昌, 郝文武. 教学哲学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 190, 198.

|

| [21] |

万力勇. 网络百科用户协同创作的互动机制研究: 以百度百科贴吧为例[J]. 情报杂志, 2014, 33(1): 167-172. |

| [22] |

郑金洲. 课堂教学变革的十个要点[J]. 教育理论与实践, 2007(11): 28-33. |

| [23] |

吕星宇. 生成性教学的实践策略[J]. 教育科学, 2008(3): 37-41. |

| [24] |

王结发. 思政课教学中的能动参与者培育: 基于互动仪式链理论的分析[J]. 思想政治课教学, 2023(8): 29-32. |

| [25] |

兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽, 译. 北京: 商务印书馆, 2021: 76-77.

|

| [26] |

谢日安, 戴吾蛟. 场域理论视域下研究生创新能力培养探索: 以中南大学"五场协同"创新实践为例[J]. 学位与研究生教育, 2023(1): 16-23. |

| [27] |

黄志成, 王俊. 弗莱雷的"对话式教学"述评[J]. 全球教育展望, 2001(6): 57-60. |

| [28] |

Tsoudis O. Defining the Criminal Situation: An Affect Control Explanation of Construals[M]. Tucson: The University of Arizona, 1995: 21.

|

| [29] |

张华君. 论杜威情感理论及其教育意蕴[J]. 教育学报, 2022, 18(5): 17-30. DOI:10.14082/j.cnki.1673-1298.2022.05.002 |

| [30] |

吴秀娟, 张浩, 倪厂清. 基于反思的深度学习: 内涵与过程[J]. 电化教育研究, 2014, 35(12): 23-28. |

| [31] |

吴海燕, 马玉芳, 李学书. 基于深度学习的学生高阶思维培养: 可能和路径[J]. 教育理论与实践, 2024(20): 42-47. |

| [32] |

陈洁. 研究生学术创新能力框架研究[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2022(3): 7-11. |

| [33] |

杨洁. 硕士研究生元认知能力对创造性思维的影响研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2017: 66.

|

| [34] |

Haroutunian-Gordon S. Learning to Teach through Discussion: The Art of Turning the Soul[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 2009: 2-3, 5.

|

| [35] |

保罗·弗莱雷. 被压迫者教育学[M]. 顾建新, 等译. 上海: 华东师范大学出版社, 2001: 88-90, 8.

|

| [36] |

Mercer N. Language and the Joint Creation of Knowledge: The Selected Works of Neil Mercer[M]. NewYork: Routledge, 2019: 341.

|

2025

2025