2. 北京大学 教育经济研究所, 北京 100871

直博生是指无需经过硕士阶段学习,本科毕业后直接攻读博士学位的学生。直博生培养模式最初于1991年在清华大学试点开展,主要目的在于吸引和保留优质生源,以保障博士生培养质量[1]。《教育部关于做好2002年招收攻读博士学位研究生工作的通知》首次将“直接攻博”正式列为博士生招录方式之一,符合条件的本科生可以直接申请攻读博士学位。近年来,直博生培养模式日益受到重视,2017年,教育部印发的《学位与研究生教育发展“十三五”规划》指出,要“适度提高本科直博的比例”,2020年《教育部国家发展改革委财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》强调要“扩大直博生招生比例”,2023年《教育部关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》再次强调要“进一步提高直博生比例”。政策引导之下,高校纷纷响应,积极探索行之有效的直博生招生与培养机制,直博生日益成为高校招生的“宠儿”[2]。然而,随着招生规模日益扩大,直博生的心理健康、学业适应、退学等问题浮现[3-5],直博生培养质量问题成为社会关注的焦点[6]。

科研能力增值反映了博士生在学期间开展学术研究、实现知识创新等能力的发展程度,是衡量博士生教育质量的重要指标[7]。学者们广泛探讨了导师指导模式、论文发表经历、课题参与等各类学术训练环境层面因素[8-9]以及学生的学术抱负、学习科研投入等个体层面因素[10]对博士生科研能力增值的影响,为提升博士生教育质量提供了宝贵的理论参考。但该类研究大多将各类培养模式下的博士生混为一谈,忽视了直博生群体的特殊性。直博生入学年龄小,身心发展与普博生存在一定差距,更容易出现个人定位不清、学术生涯认同不高、未来规划模糊等问题[11];加之缺乏硕士阶段的教育经历,低年级直博生在本博跨越的过渡阶段面临着身份转换和学业适应的障碍[2, 5]。直博生与普博生之间的种种差异,提醒我们有必要将研究镜头聚焦直博生群体,针对性考察其科研能力增值的影响因素及作用逻辑。

目前与直博生相关的研究大致可以分为三类:一是基于政策分析视角对直博生这一贯通式培养模式的产生与发展脉络进行梳理[12];二是基于比较的视角,通过与其他招生模式下博士生表现的对比研究,侧重考察直博生这一招录模式的选拔成效[13-14];第三类研究则基于心理学视角,多采用质性研究方法剖析直博生群体中存在的学术适应、学术热情、边缘心理等学业阶段转换过程中的各种问题[2, 5, 15]。然而,这三者均未涉及讨论直博生科研能力增值的影响因素,缺乏基于大样本调查数据的实证研究。鉴于此,本研究尝试基于38所“双一流”高校直博生的调查数据,全面探究其科研能力增值的影响因素及作用机理。考虑到不同学科博士生科研能力发展的影响因素可能存在差异[16],且目前直博生仍主要分布在理工类学科,本研究将研究对象进一步限定在理工科直博生。研究主要尝试回答以下三个问题:第一,理工科直博生科研能力增值的影响因素有哪些?第二,这些因素对直博生科研能力增值的贡献程度如何,在不同学科、性别和学业阶段的直博生中是否存在差异?第三,对于增值程度不同的学生,这些因素对其科研能力发展的增值效应是否存在差异?

二、理论基础与文献梳理院校影响力理论缘起于本科生教育质量问责的需要,认为学生发展受到个体特征和院校整体环境的共同影响,强调个体与环境互动的动态过程[17]。博士生虽处于更高层次的教育阶段,但其科研能力也是在个体与培养环境的不断互动中持续发展的,不少研究验证了院校影响力理论在博士生发展中的解释力。因此,本研究将基于该理论观点,综合对相关文献的梳理,从个体投入和培养环境两个层面探索理工科直博生科研能力增值的影响因素。

动机和行为是解释直博生科研能力增值的重要个体因素。基于认知理论观点[18],学术动机是激发和维持直博生科研行为并导向科研能力增值的重要内部驱动力。对学术科研的热情和向往会让直博生在面对科研压力和困难时表现出更强的韧性,以更积极主动的态度对待科研工作,从而更好地发展自身科研能力。反之,基于非学术动机读博的学生,往往在学习投入和学术能力上表现欠佳[19]。基于学科对比的研究发现,学术志趣对提升理工科博士生科研能力具有更强的积极效应[20]。基于学生参与理论[21],科研时间投入也是促进直博生科研能力增值的重要因素。有学者指出,博士生科研能力的发展无不凝结着在学术科研中花费的时间和精力[22]。尤其对于理工科博士生而言,实验的顺利开展离不开大量的时间投入,正是在不断验证与试错的过程中其科研素养与实践能力得以发展。此外,科研时间投入也是影响博士生学术成果、决定博士生能否如期毕业的重要因素[23]。

科研训练和资助制度环境影响着院校培养环境的构建,从而对直博生科研能力发展产生重要作用。一方面,课程教学、导师指导方式、同辈交流和科研参与等科研训练环境为理工科直博生专业知识积累和学术能力发展提供着重要资源。具体来说,课程教学内容的合理设置是帮助直博生顺利跨越本科到博士生阶段知识鸿沟的重要桥梁,更是直博生高效掌握专业基础知识和领域研究动态的最优途径[24]。而导师是博士生学术发展的引路人,对博士生学术体验和学业表现都有着重要影响[25]。研究发现,实验室定期开组会能显著促进自然学科博士生科研能力的发展,但仍然无法替代导师单独指导在博士生学术训练中的根本性作用[8]。缺位的导师支持会消弭直博生的学术热情[15],对其学业进程和学术能力发展产生消极影响。同样,同辈交流也是博士生汲取知识养分和情感支撑的重要来源,良好的学术氛围有利于促进博士生学术职业认同,从而对学术能力产生积极影响[26]。而对于缺乏硕士阶段科研训练的直博生而言,科研项目参与无疑是通过“做中学”快速转换到博士生状态的重要途径。特别是以实验室为主要研究场域的理工科博士生而言,科研项目参与有助于缄默知识的传递和实践操作能力的训练[7]。

另一方面,资助制度为博士生提供了基本物质保障[27],有利于博士生专注于学习和科研活动。已有研究证实,资助满足程度较高的博士生在科研产出上具有更好的表现[28]。从经济学视角出发,个体教育投资的回报周期长以及未来回报率的不确定性会影响学生的学习行为,而奖学金等资优型资助作为一种货币激励形式,能为学生提供即时的回报和额外的学习动力[29],激励博士生不断提升自己的学术科研能力。而奖学金在设置和分配上的公平性尤为重要。根据亚当斯的公平理论[30],当学生相信在学术科研上的投入与获得奖学金的概率呈正相关时,这种对奖学金分配公平性的感知会强化学生的学习动机,促使其在学术性活动中投入更多的时间和精力,从而促进其科研能力发展。

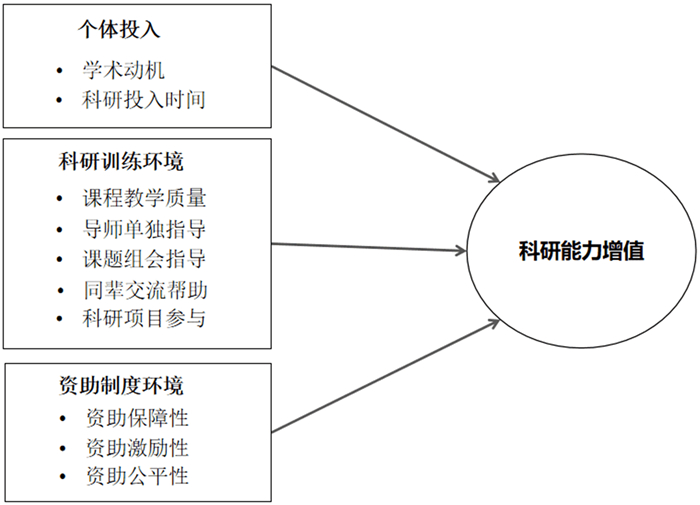

综上,理工科直博生科研能力增值是一个复杂的动态过程,既会受到学术动机和科研投入时间等个体特征的影响,又与课程教学、导师指导、同辈交流、科研参与和资助制度等院校培养环境因素息息相关。在院校影响力理论的指导下,本研究构建了直博生科研能力增值的影响因素模型,如图 1所示。在此基础上,通过对38所“双一流”高校的2528名理工科直博生的调查数据,借助计量分析方法实证检验个体投入与院校培养环境影响理工科直博生科研能力增值的基本逻辑,以期为提高理工科直博生培养质量、促进博士生教育的可持续发展提供借鉴。

|

图 1 直博生科研能力增值的影响因素模型 |

研究所用数据提取自北京大学中国教育财政科学研究所2022年7月开展的全国博士生资助问卷调查,该项调查共回收有效问卷22911份,其中直博生样本3236份。根据研究需要仅保留“双一流”高校就读的理工科直博生样本,根据核心变量的缺失情况进行数据清洗后,最终获得用于分析的样本2528份。分析样本的平均年龄为24.96岁,其中,男生1630人,占比64.48%;一年级样本最多,为724人,占比28.64%,六年级及以上样本为186人,占比7.36%;样本就读高校覆盖北京大学、浙江大学、上海交通大学等38所“双一流”建设高校,具有较好的代表性。

(二) 变量设定 1. 科研能力增值本研究的被解释变量是直博生的科研能力增值。参考李澄锋的做法[9],通过博士生对各项科研能力提升程度的自评评分测量,包含“具有本专业较深厚的理论和知识”“具有独立从事学术研究的能力”等四道题项。本研究以这四个题项的平均分表示直博生科研能力增值,取值范围为1~5,得分越高表示博士生科研能力增值程度越大。本研究中科研能力增值量表的Cronbach’s α系数为0.901,具有较好的信度。

2. 个体投入因素本研究关注的个体投入因素包含动机投入和行为投入两个层面。动机层面主要关注样本是否出于科研兴趣而读博,参考吴永源等[19]的做法,根据对问卷中读博原因的回答将样本划分为学术动机和非学术动机两类,选择“对学术或科研感兴趣”“想从事高校教学或科研工作”等选项的视为学术动机,赋值为1;否则赋值为0。行为层面主要关注直博生科研投入时间,提取问卷中学生自填的一周科研工作小时数(0~168),为便于分析,将原始数据向右平移0.001后取对数处理。

3. 院校培养环境因素本研究关注的培养环境因素包含科研训练环境和制度环境两类。前者主要关注课程教学质量、导师指导方式、同辈交流帮助、科研项目参与等。其中,课程教学质量由“专业课程的内容重视前沿性”“有高质量的研究方法和学术写作课”等五道题项测量,该量表的Cronbach’s α系数为0.885,具有较好的信度。导师指导方式分为导师单独指导、课题组会指导两种形式,为方便数据分析,本研究将导师指导方式处理为两个二分变量:其一为是否导师单独指导;其二为是否课题组会指导。同辈交流帮助由问卷中“您与同门、同学或学术伙伴的交流对您学术研究的帮助”一题测量,取值范围为1~5。科研项目参与则考察博士生是否参与导师科研项目。资助制度环境包含公平、激励、保障三个维度:其中,资助公平性由“各类资助的分配是公平的”“学业奖学金的评选是公平的”等四道题项测量,Cronbach’s α系数为0.918,具有较好的信度;资助激励性通过“各类资助激励我投入科研”等三道题项测量,Cronbach’s α系数为0.961,具有较好的信度;资助保障性则通过“各类资助足以支持我完成学业”测量。

此外,基于已有研究发现[19],在基准回归中对性别和年级变量进行控制。表 1呈现了本研究的变量说明及描述性统计结果。

| 表 1 变量说明及描述性统计 |

使用OLS多元回归模型探究个体投入因素、培养环境因素对直博生科研能力增值的影响效应。由于因变量科研能力增值为连续变量,故采用普通最小二乘法回归模型(OLS) 估计。研究的基本计量模型设定如下:

| $ \begin{aligned} Ad{d_i} &= {\beta _0} + {\beta _1}individua{l_i} + {\beta _2}trainin{g_i} + \\ &{\beta _3}fundin{g_i} + {\beta _4}control{s_i} + {\varepsilon _i} \end{aligned} $ | (1) |

其中,Addi代表个体i的科研能力增值程度得分,individuali为个体投入,trainingi为学术训练环境,fundingi为资助制度环境,controlsi为控制变量,εi是随机扰动项,β0表示截距项。

2. Shapley值分解将样本分为全样本、不同性别子样本和不同学习阶段子样本,以式(1)为基础通过Shapley值分解法,对直博生科研能力增值总体变异的解释率进行相对贡献度分解,估算个体投入和院校培养环境对科研能力增值的相对贡献率,并对比这些因素的影响在不同性别和学习阶段的直博生群体中的异质性表现,从而可以识别出促进直博生科研能力增值的关键因子。

3. 分位数回归模型基于分位数回归估计个体投入、学术训练环境、资助制度环境对不同科研能力增值程度博士生影响的异质性,找到能更大程度促进直博生科研能力增值的重要因素。具体地,将直博生增值的不同程度作为因变量构建分位数回归模型,分别选择10、30、50、70、90五个分位点进行估计,不同分位点的回归系数即处于不同增值程度的直博生受到各种因素影响的效应。具体的模型如下:

| $ \begin{aligned} {Q_\tau }(Ad{d_i}) &= {\beta _{0\tau }} + {\beta _{1\tau }}individua{l_i} + {\beta _{2\tau }}trainin{g_i} + \\ &{\beta _{3\tau }}fundin{g_i} + {\beta _{4\tau }}control{s_i} + {\varepsilon _{i\tau }} \end{aligned} $ | (2) |

其中,式(2)中所有变量的含义与模型(1)相同,下标

τ表示分位数,β0τ、β1τ、β2τ、β3τ、β4τ分别表示对各个变量进行参数估计的第τ个分位点的回归参数。

四、研究结果 (一) 基准回归结果采用OLS模型探索直博生科研能力增值的影响因素,结果如表 2所示,逐步加入个体投入变量和培养环境变量之后,模型解释力度明显提升,从第(1)列1.7%提升到了第(4)列的25.3%。回归结果显示,个体投入、科研训练环境和资助制度环境均对科研能力增值有正向预测效应,但其中的课题组会指导和资助保障性的积极效应未通过显著性检验。此外,性别和年级的影响也通过了显著性检验,表明直博生科研能力增值在男、女生和不同年级学生中存在显著差异,后续分析有必要基于分样本展开。

| 表 2 基准回归结果(N=2528) |

采用Shapley值分解法探究个体投入、院校培养环境对直博生科研能力增值影响的贡献程度。基于前述分析结果,这一阶段的数据分析除了全样本模型外,另设置学科子样本、性别子样本和学业阶段子样本。在对样本进行分组处理中,根据直博生学业进程的特点,基于学生提供的年级信息将样本划分为学业进程的前期、中期和后期三个阶段:前期包括一、二年级,这个阶段主要是学业和科研的适应调整期;中期包括三、四年级,是直博生独立科研能力发展的重要阶段;后期则为五年级及以后,这个阶段以完成学位论文及进行就业准备为主要任务。全样本和各子样本的Shapley值分解结果如表 3所示。

| 表 3 个体投入、培养环境对直博生科研能力增值的Shapley分解 |

整体来看,在个体投入因子上,学术动机的贡献率相对更高,为7.01%;在培养环境因子中,课程教学质量的贡献率最高,达到了29.59%,表明课程教学是提升直博生科研能力的核心因素;资助激励性和资助公平性紧随其后,占比分别为15.15%和22.56%,表明资助制度在提升直博生科研能力中扮演着不可忽视的重要角色;此外,同辈交流帮助在模型中的贡献率也超过了十分之一,说明同辈互动对直博生的发展同样十分重要。

从学科来看,课程教学质量和资助制度环境对理科和工科直博生科研能力的发展均具有重要贡献,而学术动机、同辈交流帮助和导师单独指导的影响效应呈现出较为明显的学科差异。其中,学术动机对直博生的科研能力发展的学科差异性最为明显,表现为学术动机对理科直博生科研能力增值的贡献率为11.16%,约为工科直博生贡献率的两倍。同时,同辈交流帮助对理科直博生能力发展的贡献也明显高于工科直博生。反之,导师单独指导对科研能力发展的贡献率在工科直博生群体中更为突出。

从性别来看,男、女生分样本中,大多数因素对直博生科研能力发展的贡献率与全样本较为一致,仅科研项目参与、导师单独指导和科研投入时间在男、女博士生中的贡献率存在明显差异,表现为科研项目参与对女生科研能力增值的积极效应显著高于男生;导师单独指导和科研投入时间对男生科研能力增值的积极效应显著高于女生。

从学习阶段看,在直博生学业进程的不同阶段,大多数因素对科研能力增值的影响呈现出显著差异。具体表现为:学术动机对直博生科研能力发展的贡献率在其学业进程的前期和后期更大,中期相对较小;资助公平性、资助激励性及同辈交流帮助对直博生科研能力发展的贡献率随学业进程的推进而减弱;课程教学质量的影响则随着学业进程的推进呈现出持续且大幅度的增强。此外,科研投入时间、导师单独指导、课题组会指导和科研项目参与对直博生科研能力发展的影响在其学业进程的不同阶段差异不大。

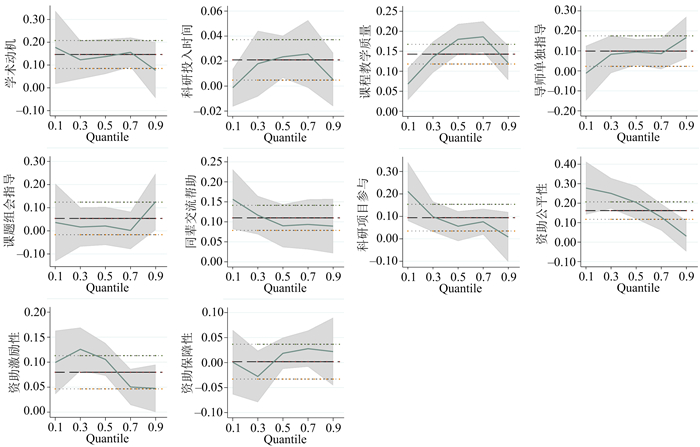

(三) 不同增值程度直博生受到的影响差异基于分位数回归探究个体投入因素和培养环境因素对不同增值程度直博生科研能力发展的异质性影响,结果如图 2所示。可以看到,学术动机对直博生科研能力发展的影响效应存在小幅波动,但整体较为稳定。科研投入时间、课程教学质量和资助激励性对直博生科研能力增值的影响呈现出明显的倒U型趋势。其中,科研投入时间和课程教学质量的曲线表现出明显的右倾特征,其影响效应的峰值出现在70分位点,而资助激励性的曲线表现出明显的向左倾斜的特征,其影响效应的峰值呈现在30分位点。导师单独指导、课题组会指导、激励保障性对直博生科研能力发展的影响呈现出由弱到强的增长趋势,其中,导师单独指导呈现平缓的渐进增长趋势,而课题组会指导的影响效应在90分位点上出现跳跃性提升。同辈交流帮助、科研项目参与、资助公平性对直博生科研能力发展的影响呈现出显著减弱趋势。

|

图 2 分位数回归结果 |

本研究聚焦我国“双一流”高校理工科直博生科研能力发展问题,全面探讨个体投入与院校培养环境对理工科直博生科研能力增值的影响与异质性特征,其边际创新贡献主要包括以下三个方面:其一,基于院校影响力理论,结合我国直博生教育情境,构建了直博生科研能力增值的本土化概念模型,拓展了直博生研究的理论视野。其二,基于大样本调查数据,实证检验了个体投入因素和院校培养环境对理工科直博生科研能力发展的积极影响和贡献程度,为高校直博生培养制度改革提供了科学支撑。其三,借助分样本模型和分位数回归模型,深度揭示了各项因素对不同学科、性别、学习阶段及能力增值程度上的直博生影响的异质性特征,为构建精准化的人才培养计划提供参考。

(一) 结论与讨论 1. 课程教学质量是提升直博生科研能力的核心因素本研究发现,在综合个体投入和院校培养环境因素构建增值效应模型时,课程教学对理工科直博生科研能力增值的贡献率最为突出,且其积极效应在不同学科、性别、学业阶段样本中均效果显著。这与谢鑫等的研究结果存在较大差异,他们认为,课程教学对理工科博士生科研创新能力和自主研究能力的发展没有显著作用[16]。样本构成的不同可能是造成这一结果不同的原因。谢鑫等的研究样本中近九成具有硕士阶段学习经历,而本研究仅考察由本科直接进入博士学习阶段的直博生群体,他们缺乏硕士阶段必要的知识基础和专业技能积累[11],对高质量课程教学的需求更强。进一步的分析也发现,课程教学的积极效应具有累积性特征,表现为随着学业进程的推进,课程教学对直博生科研能力增值的贡献率不断提升,在学业后期占比甚至高达52.04%,同时,分位数回归结果也表明,课程教学对不同增值程度的博士生均有显著的积极效应。可见,课程教学是促进直博生科研能力发展的关键性、长效性因素。

2. 资助制度环境是直博生科研能力发展的基本保障研究发现,资助制度环境(特别是资助公平性和激励性)在直博生科研能力增值中具有重要贡献,是提升理工科直博生科研能力的基本保障。彭安臣和沈红的研究支持了这一结论,他们通过实证数据发现了资助与博士生培养质量的正向关系,指出资助是高质量博士生教育的必要条件,提出应着力构建“绩效+公平”导向的博士生资助体系[31]。而本研究中资助保障性的回归系数在全样本和各子样本中均未通过显著性检验,这可能是由于直博生年龄较小,仍能从家庭中获得较大经济支持而较少需要承担家庭经济压力,因而对资助保障性的需求不太强烈。但资助获得一定程度上代表了所处环境对学生学业表现和科研能力的认可,这让直博生对资助分配的公平性和激励性有更高的敏感度。

3. 同辈交流是直博生科研能力发展的重要助力研究发现,从同辈交流中获得帮助是直博生科研能力发展的另一重要影响因素,其贡献率仅次于课程教学和资助制度。这与张玉丹和李海生的研究相印证,他们发现理工科博士生重要学术同行人数对其科研产出的贡献达到了24.64%[32]。同时,分样本回归发现,同辈交流对理科直博生科研能力增值的影响更为积极。这可能是受到理科和工科研究性质的差异影响。相较于工科生而言,理科生的研究更多涉及基础理论和概念的探索,需要在思想层面有所创新,而同辈之间的交流为灵感的迸发提供了可能。此外,研究还发现,同辈交流互助的积极效应在直博生学业进程早期相对更强。这可能是因为朋辈之间的支持能为学生提供良好的情绪价值,有助于博士生消解读博期间的压力和负面情绪[33],强化博士生学术韧性[34],帮助直博生顺利度过本科—博士衔接阶段。

4. 个体投入是直博生科研能力发展的内在驱动力研究发现,学术动机和科研投入时间均能显著促进直博生科研能力增值,且学术动机的贡献率显著高于科研投入时间,这一结论与黄欢等的研究结果相互验证,具有科研兴趣的博士生在学期间科研能力的提升程度更高[35]。同时,在学科分样本模型中发现,学术动机对理科直博生科研能力发展的积极效应远高于工科直博生,这可能是学科性质的差异导致的。理科通常涉及更为抽象和理论性强的知识领域,如数学、物理、化学等,这些领域的研究更注重理论探究、学术成就和知识的内在价值,往往具有更高的不确定性且研究周期更为漫长,较高的学术动机可以帮助理科直博生在面对研究中的困难时保持积极态度和持续投入,从而更可能在理论研究中取得突破。进一步对学习阶段进行分组检验发现,学术动机的积极效应呈U型趋势,即在读博前期和后期更为突出。这说明,在面临“本科—博士”衔接和“博士—就业”这两个生涯发展的关键窗口期,对学术科研的坚定信念和热爱是支撑直博生直面挑战、不断自我调适、最终实现自身能力提升以顺利渡过转换期的重要内在力量。此外,分位数回归发现,直博生学术动机对其科研能力增值呈现显著且相对稳定的积极效应,而科研投入时间的显著效应在较高增值程度博士生中更强烈,这进一步表明,学术动机是促进直博生科研能力发展的重要内驱力,而必要的科研投入时间是实现更高程度科研能力增值的基础保障。

5. 导师指导是直博生科研突破能力发展瓶颈的关键因素研究发现,导师指导方式和科研项目参与的贡献率对直博生科研能力增值的影响虽然不是特别高,但也呈现出显著的积极效应,是直博生科研训练环境的重要组成部分。其中,在全样本、分学科样本和男性样本中,导师单独指导在促进直博生科研能力增值上的贡献率要大于课题组会指导,且这一现象在直博生学业阶段的早期更明显。这可能与直博生群体的特殊性有关。直博生普遍年龄偏小,在身心发展和知识准备上均与普博生存在一定的差异[5],课题组会等集体性指导方式可能难以很好地照顾到其发展需求,更需要导师一对一地进行针对性指导。意外的是,对于女生而言,导师单独指导对其科研能力增值发展的贡献率要低于课题组会指导和科研项目参与。课题组会和科研项目往往都是集体性科研行为,男、女生社会情感能力的差异可能导致其从集体性科研行为中的获益程度不同,但仍待进一步检验。此外,分位数回归显示,导师指导(包含导师单独指导和课题组会指导)的积极效应呈现出明显的“马太效应”,表明导师指导有利于直博生突破发展瓶颈,实现更高水平的能力增值。

(二) 对策建议基于以上研究结论,建议从激活直博生个体投入以及优化学术训练环境和资助制度环境入手,提升直博生培养质量,具体做到:

第一,以提升课程教学质量为核心、全面优化科研训练环境,多维助力直博生能力发展。首先,高校应充分认识到系统性知识体系对理工科博士生科研能力发展的重要性[36],强化研究生课程教学体系的优化意识,重视课程教学质量的提升,在课程设置上兼顾专业知识与研究方法,在课程内容上注重前沿性和学科交叉性,全面夯实直博生的知识基础。其次,着力创设多元互动的同辈互动平台,构建良好的学术氛围,帮助理工科直博生建立科研的情感共鸣,寻得合拍的学术同行人,以建构直博生科研发展的多维学术网络。此外,因人制宜释放导师指导和科研项目参与的育人能量。如根据直博生学业发展的推进,灵活调整导师指导方式,在其学业早期多通过导师一对一的指导,帮助其迅速调整状态进入科研节奏,而在学业后期则可以转换为组会指导为主的方式,让直博生更多地接触多方观点,在其与同门讨论中适当点拨,发展其独立科研能力;同时,根据男、女生和不同学业阶段直博生能力发展的不同需求,高校应当采取差异化的培养策略,以全面提升直博生的科研能力。

第二,以优化资助体系建设为抓手、着力夯实院校制度保障,强化直博生科研能力增值的必要依托。高校应进一步优化资助体系结构,平衡资助的各项功能,夯实直博生科研能力发展的制度保障。具体做到,各类奖助学金的评审规则必须公开透明,申请流程规范,坚持资助设置的公平性;同时,应杜绝“平均主义”思想,适度引入竞争机制[28],突出资助的激励性;此外,积极拓展资助经费来源,努力提高博士生资助水平,强化博士生资助的保障性。

第三,以学术动机筛选为前提,保障必要的科研时间投入,全面激活直博生学术科研的个体投入程度。一方面,在选拔阶段,既要从多视角多维度评估学生科研能力和科研潜力,也应适当提高学生求学动机在综合评价中的比例,筛选出热爱学术科研工作的准博士生。尤其是在理科准博士生的选拔中,应强调对学生学术动机的考察。另一方面,在直博生培养过程中,也应该持续关注直博生科研兴趣变化情况和科研投入情况,并进行适时适度地督促和提醒,以保障直博生学业发展的个体投入程度。

(三) 研究局限与未来展望本研究聚焦“双一流”高校理工科直博生的科研能力发展,在院校影响力理论的指导下,基于实证分析探讨了个体投入因素和院校培养环境对直博生科研能力增值的影响及其异质性特征,研究结果不仅拓展了院校影响力理论在直博生培养中的指导价值,也丰富了直博生培养领域的理论素材、为提升直博生培养质量提供了科学证据。但研究仍存在一些局限:首先,本研究仅取样自“双一流”高校,研究结论在推广到其他高校时需要谨慎。未来研究可以增加各类新型研究型大学的样本等,对比不同培养单位中理工科直博生科研能力增值的影响因素差异。其次,本研究数据仅考虑了理工科直博生的科研能力发展过程,鉴于人文社科与理工科在专业知识、培养模式上存在较大差异,本研究结论在应用于人文社科直博生时也需要慎重。考虑到人文社科中直博生的比例开始增加,未来研究可以增加人文社科直博生数据,并对比不同学科直博生科研能力发展的影响因素差异。再次,受限于数据,本研究对导师因素的考察仅包含了指导方式影响,并未对导师指导频率、指导质量等更丰富的导师指导维度进行测量,因此研究结论仅表示对导师指导方式的判断。未来研究可进一步增加对导师指导的多维度测量。此外,受截面调查数据限制,本研究并不能得到因果结论,未来研究可以基于具体影响因素(如同辈交流、课程质量、资助激励性等)构建反事实框架,更精确地估计其对理工科直博生科研能力增值的净效应。

| [1] |

白永毅, 杨淑华. 直博生教育质量保障体系的实践与思考[J]. 清华大学教育研究, 1995(1): 87-90. |

| [2] |

欧阳宁, 凌伊, 余秀兰. 惯习滞后: 低年级直博生学业不适的表现及形成机理[J]. 研究生教育研究, 2023(1): 21-28. |

| [3] |

王昕红, 李文慧, 张俊峰, 等. 长学制直博生的学业压力、自我效能与学业坚持[J]. 学位与研究生教育, 2016(10): 56-61. |

| [4] |

王昕红, 张俊峰, 何茂刚. 长学制直博生从选择到退出的实证研究[J]. 高等教育研究, 2016, 37(6): 50-58. DOI:10.3969/j.issn.1008-5149.2016.06.011 |

| [5] |

洪茜, 刘路, Hamish Coates. 本博跨越之间: 低年级直博生边缘心理的成因研究[J]. 研究生教育研究, 2020(6): 13-19. |

| [6] |

党珂, 宛敏, 耿有权, 等. 直博生招生如何实现"量质双升"?——东南大学导生双向互动机制的探索与实践[J]. 学位与研究生教育, 2023(3): 27-34. |

| [7] |

李澄锋, 陈洪捷, 沈文钦. 课题参与对博士生科研能力增值的影响: 基于全国博士毕业生离校调查数据的分析[J]. 中国高教研究, 2019(7): 92-98. |

| [8] |

李澄锋. 实验室定期组会对自然科学领域博士生科研能力增值的影响: 基于"全国博士毕业生调查"数据的分析[J]. 高等教育研究, 2022, 43(9): 63-75. |

| [9] |

李澄锋. 论文发表与博士生科研能力增值的倒U型关系: 基于"全国博士毕业生调查"数据的分析[J]. 高等教育研究, 2021, 42(10): 61-72. |

| [10] |

高瑞. 人文社科博士生科研能力增值影响因素分析[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2021, 34(3): 156-162. |

| [11] |

王昕红, 何茂刚, 张俊峰, 等. 长学制直博生培养的五个问题[J]. 学位与研究生教育, 2014(12): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2014.12.002 |

| [12] |

杨院, 胡鹏扬. 我国贯通式博士生教育政策的演进逻辑与未来选择[J]. 现代教育管理, 2020(10): 94-99. |

| [13] |

闵韡. 理工科博士生招生方式对培养效果的影响: 基于35所研究生院理工科博士生的调查[J]. 研究生教育研究, 2018(2): 36-41. DOI:10.3969/j.issn.2095-1663.2018.02.008 |

| [14] |

马缨, 赵延东. 贯通式培养长期质量更高吗?——对不同培养方式的博士科研表现的比较分析[J]. 研究生教育研究, 2023(4): 38-45. DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2023.04.05 |

| [15] |

洪茜, 郭菲, Hamish Coates. 低年级直博生学术热情缘何消减: 基于扎根理论的分析[J]. 学位与研究生教育, 2022(1): 63-70. |

| [16] |

谢鑫, 陈洪捷, 沈文钦. 学术训练环境对博士生科研能力增值的影响: 基于学科差异的视角[J]. 研究生教育研究, 2023(4): 1-11. DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2023.04.01 |

| [17] |

屈廖健. 美国大学院校影响因素理论模型研究[J]. 比较教育研究, 2015, 37(4): 57-63. |

| [18] |

林崇德. 心理学大辞典[M]. 上海: 上海教育出版社, 2003: 223.

|

| [19] |

吴永源, 周垚, 沈红. 读博动机对博士生非学术职业选择的影响及机制探讨: 基于2019年Nature全球博士生调查的实证研究[J]. 高教探索, 2022(4): 67-74. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2022.04.011 |

| [20] |

许丹东. 博士生的学术经历、学术志趣与科研能力增长的关系[J]. 复旦教育论坛, 2022, 20(2): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2022.02.008 |

| [21] |

Astin A W. Achieving Educational Excellence: A Critical Assessment of Priorities and Practices in Higher Education[M]. San Francisco: Jossey Bass, 1985: 23.

|

| [22] |

Leonard D, Becker R, Coate K. To Prove Myself at the Highest Level: The Benefits of Doctoral Study[J]. Higher Education Research & Development, 2005, 24(2): 135-149. DOI:10.3969/j.issn.1671-9719.2005.02.039 |

| [23] |

李海生. 博士研究生延期完成学业的影响因素分析[J]. 复旦教育论坛, 2019, 17(3): 52-59. DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2019.03.009 |

| [24] |

郭超君. 系统论视角下研究型大学直博生课程衔接优化分析: 基于S大学直博生的访谈[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2016, 18(S2): 156-158. |

| [25] |

Davis D. Students' Perceptions of Supervisory Qualities: What do Students Want? What do They Believe They Receive?[J]. International Journal of Doctoral Studies, 2019, 14: 431-464. DOI:10.28945/4361 |

| [26] |

黄亚婷, 王思遥. 博士生学术职业社会化及其影响因素研究: 基于《自然》全球博士生调查数据的实证分析[J]. 中国高教研究, 2020(9): 21-26. |

| [27] |

Horta H, Cattaneo M, Meoli M. PhD Funding as a Determinant of PhD and Career Research Performance[J]. Studies in Higher Education, 2018, 43(3): 542-570. DOI:10.1080/03075079.2016.1185406 |

| [28] |

徐浩天, 沈文钦. 资助对博士生科研产出与按时毕业的影响: 学科与家庭背景的异质性分析[J]. 重庆高教研究, 2022, 1-16. |

| [29] |

Gneezy U, Meier S, Rey-Biel P. When and Why Incentives (don't) Work to Modify Behavior[J]. Journal of Economic Perspectives, 2011, 25(4): 191-210. DOI:10.1257/jep.25.4.191 |

| [30] |

Adams J S. Inequity in Social Exchange[M]//Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press, 1965, 2: 267-299.

|

| [31] |

彭安臣, 沈红. 博士生资助与博士生培养质量: 基于12所大学问卷调查数据的实证分析[J]. 学位与研究生教育, 2012(7): 53-60. |

| [32] |

张玉丹, 李海生. 博士生科研产出的性别差异研究: 基于个体、他人和制度环境的三维分析[J]. 研究生教育研究, 2023(5): 1-12. DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2023.05.01 |

| [33] |

Cherrstrom C A, Zarestky J, Deer S. "This Group Is Vital": Adult Peers in Community for Support and Learning[J]. Adult Learning, SAGE Publications Inc, 2018, 29(2): 43-52. |

| [34] |

刘璐璐, 刘娟娟, 郭菲, 等. 研究共同体如何涵养博士生学术品格?——基于"双一流"建设高校博士生调查的实证研究[J]. 学位与研究生教育, 2023(10): 54-62. |

| [35] |

黄欢, 李福林, 程哲. "乐知"的博士生培养质量更高吗?——职业倾向的中介效应[J]. 研究生教育研究, 2022(2): 81-90. DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2022.02.12 |

| [36] |

毛景焕. 为思维而教 构建研究生课程教学"金课"[J]. 研究生教育研究, 2019(3): 60-65. |

2. Institute of Economics of Education, Peking University, Beijing 100871, China

2025

2025