2. 北京市石景山区教委, 北京 100043

2022年,教育部发布的《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》提出,要加快变革高校科研范式和组织模式,强化有组织科研,更好服务国家安全和经济社会发展面临的现实问题和紧迫需求。2023年,习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调,要有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。受到国家的大力倡导,有组织科研成为新时期推动科技高水平发展、攻克“卡脖子”技术难题的重要机制,在此背景下,科研团队作为有组织科研的主要形式日益受到多方重视。

事实上,科研团队是绝大多数理工科研究生学术成长的主要载体,团队的氛围、条件、管理和规模对研究新手的知识生产[1]和专业社会化[2]具有重要影响。在哈里特·朱克曼《科学界的精英:美国的诺贝尔奖金获得者》中,可以发现一半以上的诺贝尔奖获得者曾在年长诺贝尔奖获得者的科研团队中攻读研究生或做过博士后、助手,正是得益于科研团队内的共事交流、思维熏陶和精神传承,才涌现出一大批精英科学家[3]。进入大科学时代,有组织科研得到了国家、高校和企业界的青睐与大力支持,科研团队的规模迅速扩大、异质性不断增强,在研究生教育和科学后备人才培养中发挥着日益重要的作用[4]。不过总的来看,研究者们主要关注的是科研团队中的科研生产效率和学者成长问题,至于团队中低年级研究生的发展则并没有得到重视。故此,本文将通过调查研究型大学工科研究生,运用定量研究方法重点分析工科科研团队学术环境对研究生科研能力发展的影响,澄清科研团队学术交流、学术文化、学术管理和学术资源等与研究生成长的内在关系,进而为高质量研究生的培养提供参考。

一、核心概念与研究假设 (一) 核心概念高校科研团队主要是指由导师与其研究生所组成的群体,科研团队学术环境是团队内影响成员开展科研活动的硬环境和软环境的总和。所谓硬环境是指客观的物质环境,如项目资金、设施设备和图书资料等,而软环境主要包括学术制度、学术规范、学术氛围等。研究者吴善超将科研环境分为合作环境、文化环境、制度环境和物质环境四个方面[5]。基于此,本文将科研团队的学术环境分为学术交流、学术文化、学术管理和学术资源四个维度。高校科研团队学术环境是团队内部长期沉积而形成的,是团队成员可感知到的工作环境[6],对成员的科研态度、学术热情以及科研和学习行为有着积极影响。

研究生科研能力是指科研团队成员在科研活动中,运用科学方法探索新知识过程中所体现出的各种素质的总称[7]。即利用掌握的知识与方法,提出新的研究问题,并运用新的观点或想法来解决问题与难题的过程。本文在已有学者构建的科研能力评价指标体系基础上[8],选取与科学研究密切相关的三类能力指标来衡量研究生的科研能力,即知识与方法、创新能力、通用能力。

(二) 研究假设关于科研团队学术环境和成员能力的关系,许多学者基于社会认知理论,认为受团队环境作用,团队成员的心理和认知状态发生积极改变并对产出和绩效产生影响[9-10],基于此,我们认为科研团队学术环境对工科研究生科研能力发展有显著影响。

1. 团队学术交流对研究生科研能力的影响关于团队学术交流和研究生科研能力的关系,有研究表明,科研团队的正式沟通或非正式沟通,能够增强成员的科研自我效能感,达到提高合作效能的作用[11]。苏珊·科恩(Susan G Cohen)等以团队沟通为中介变量,发现团队沟通对团队绩效有显著的正向影响[12]。何建华等以高校知识型团队为研究对象,研究发现沟通频率、反馈程度对团队集体效能感具有积极作用[13]。据此,我们认为在研究型大学工科科研团队中,团队内部密切的沟通交流也会产生类似效果,故而提出以下假设:

H1.密切的团队学术交流对工科研究生科研能力发展有正向影响。

2. 团队学术文化对研究生科研能力的影响关于团队文化和研究生科研能力的关系,李兴国等发现大学生的个体学习与组织学习、创新实践能力都显著地受到组织文化的影响[14]。团队文化作为一种软环境以多种形式作用于研究生,影响着研究生创新能力的发展[10]。既有文献发现团队氛围中的信任感、创新支持感和创新文化不仅对研究生的知识共享行为产生显著的正向影响[15],还会有效推动个体创新行为的产生和扩散[16]。此外,还有研究指出团队文化多样性、异质性对团队创新有着积极预测[17]。基于此,本文提出以下假设:

H2.包容性的团队学术文化对工科研究生科研能力发展有正向影响。

3. 团队学术管理对研究生科研能力的影响关于团队管理对研究生科研能力的影响,已有研究发现团队内部管理权责划分模糊、人员结构不合理以及人力、物力资源分配不均等问题,会阻碍科研工作的顺利开展[18]。刘珊珊发现高校学术团队管理与硕士生创新能力之间存在高度正相关,学术团队管理水平可以预测硕士研究生的创新能力水平[19]。据此我们认为在研究生团队中,规范的内部管理制度对学生的科研能力和行为具有重要影响,因而提出以下假设:

H3.规范的学术管理制度对工科研究生科研能力发展有正向影响。

4. 团队学术资源对研究生科研能力的影响关于学术资源对研究生科研能力的影响,已有大量研究表明充足的科研经费、科研资源、设备仪器等研发资源对研究生培养质量提升十分重要[20],可以说在大科学时代,若没有良好的硬件条件和经费支持,研究成果往往也会大打折扣[21],而先进的设备则有助于研究生进行新领域的研究,支持研究生做出创新性成果[22]。基于此,我们提出如下研究假设:

H4.充分的团队学术资源对工科研究生科研能力发展有正向影响。

5. 科研投入在科研团队学术环境影响研究生科研能力发展中的中介效应科研投入是指研究生在学业和科研活动中所投入的时间和精力,在团队氛围与投入的关系方面,有学者认为组织氛围、组织管理风格、人际关系都会影响员工的工作投入,灵活创新的组织文化有利于员工间进行开放的交流,增加员工的工作投入[23]。而积极地投入往往预示着更高的收益与回报,罗伯特·卡里尼(Robert M.Carini)等研究表明学习投入可以预测大学生学习收获[24],陆根书等也发现,学习投入对大学生能力的发展具有正向影响[25]。在研究生层面,美国著名学者魏德曼等指出,投入是研究生专业社会化的核心要素,研究生在时间和精力上的投入有助于培养其专业承诺和认同,以及专业知识和技能的发展[26]。由此,我们推断在高校科研团队中,团队学术环境会影响研究生的科研投入,而科研投入则直接影响着学生的科研能力,故本研究提出假设5:

H5.科研投入在团队学术环境和工科研究生科研能力之间发挥中介作用。

6. 团队规模对团队学术环境育人功能的发挥具有调节作用针对团队规模和团队成员学术发展的关系,不同研究者们对最佳团队规模持有不同看法,卡曾巴赫(Jon R·Katzenbach)曾将“不大的规模”定义为团队最重要的要素,“人数众多,虽有规模上的好处,但作为一个集体却很难相互配合,对具体可行的事常常不易达成共识”[27]。玛格朱卡(Magjuka)和鲍德温(Baldwin)则认为规模较大的团队可以从更多的视角来探讨和考虑问题,拥有更丰富的人力资源和社会网络关系,可支配更多的人力、物力和财力来支持创新[28]。路易斯(Louis K.S.)等研究发现,科研团队规模与博士生科研发表量呈正相关,但与个体共享知识的意愿呈负相关[2]。林斯利(Lindsley)等认为团队规模对团队创新的影响呈倒U形,只有团队规模适中时才有利于创新[29]。综上可知,目前虽然无法确切判断究竟是团队规模大还是小对研究生科研能力成长有益,但可以推断团队规模的大小对团队学术环境、研究生科研能力有着不同的影响,由此提出以下假设:

H6.团队规模在学术环境对研究生科研能力的影响中具有调节作用。

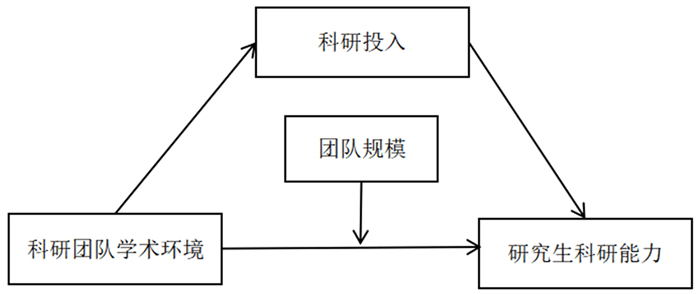

基于以上研究假设中对科研团队学术环境、科研投入、团队规模与研究生科研能力关系的分析,本文构建了如下研究模型,见图 1。

|

图 1 研究假设模型 |

本研究的调查数据主要来源于天津大学、哈尔滨工业大学和大连理工大学等工科为主的研究型大学,问卷共发放1278份,经过筛选,最后回收有效问卷1157份,有效问卷回收率为90.5%,样本信息详见表 1。总体来看,样本分布符合实际情况,具有较好的代表性。

| 表 1 样本信息说明 |

研究在综合已有成熟量表基础上自编调查问卷,共涉及科研团队学术环境、研究生科研能力、研究生科研投入和基本信息等内容,问卷除基本信息外,均采用Likert五点评分法。运用SPSS 22.0对团队学术环境、科研能力、科研投入三个维度的测量问卷进行信度分析,三个量表的Cronbach’s α值均大于0.8的参考标准,说明三个量表均具有较高信度。通过探索性因子分析(EFA)对三个量表进行KMO样本测度与Bartlett球形检验,其结果显示KMO值均大于0.8,Bartlett球形检验的sig值为0,说明三个调查量表的效度较好。

(二) 变量说明自变量。团队学术环境的测量主要包括学术交流(4个题项)、学术文化(6个题项)、学术管理(4个题项)、学术资源(6个题项)四个维度,共20个题项。其中,学术交流包括与导师自由讨论、与团队成员频繁交流等;学术文化包括宽松的团队科研氛围、融洽的团队人际关系等;学术管理制度包括发表制度、奖励制度等;学术资源包括科研经费、设备仪器等。

科研投入的测量。在借鉴《全国研究生学习体验调查问卷》(NSGE)基础上适当调整,量表主要对研究生在校期间的学习投入情况进行调查,了解其在学习活动中所投入的时间与精力。问卷包括:我付出很大的努力、我会主动学习和研究等6个问题。

因变量。科研能力的测量包括知识与方法(4个题项)、创新能力(4个题项)和通用能力(4个题项)。其中,知识与方法包括研究生对于基础知识以及研究方法的掌握程度;创新能力包括研究的原创性、批判性思维等;通用能力包括团队领导与管理能力、沟通合作能力、专业写作与表达能力等。

控制变量。研究根据需要将性别、研究生层次、前置学校类型、导师职称和导师指导制等作为控制变量。其中,前置学校类型包括“双一流”建设高校和其他普通本科高校两类;导师职称包括讲师、副教授和教授三类,由于讲师人数相对较少,在虚拟变量设置时与副教授进行了合并;导师指导制划分为单一导师制、双导师制和导师组集体制三类。

(三) 数据分析研究首先描述性分析研究型大学工科科研团队的学术环境整体表现和细分维度,运用独立样本t检验和单因素方差分析法探究其内在差异;其次采用多元线性回归分析法探究工科科研团队学术环境对研究生科研能力发展的影响,考虑到研究生层次、团队规模的独特性,研究将探究团队学术环境对不同层次研究生科研能力提升的影响以及不同规模的工科科研团队学术环境对研究生科研能力的异质性影响;最后运用中介效应和调节效应分析法,检验科研投入和团队规模对团队学术环境影响研究生科研能力的间接效应。

三、研究发现 (一) 研究型大学工科科研团队学术环境的状况与类型差异根据描述性统计发现,工科科研团队的学术环境整体较为良好,平均得分达到4.007。各维度平均得分从高到低依次为:学术文化(4.255)、学术资源(3.985)、学术管理(3.939)、学术交流(3.847)。对研究生认可程度的进一步分析显示,对科研团队学术环境持认可(包括比较同意和非常同意,下同)的占比从高到低的顺序与平均值次序一致,但是四个维度之间存在鲜明差异,对学术文化、学术资源、学术管理和学术交流的认可比例分别为76.1%、62.6%、57.2%和48.1%。其中,可以明显发现团队学术交流表现较差,只有不到一半的受调查者较为同意团队内部有着高质量的学术交流。

具体而言,不同层次研究生对工科科研团队学术环境的认可程度具有显著性差异,博士研究生所感知到的团队学术交流、学术管理和学术资源显著要高于硕士研究生。而在导师层面,在柔性的团队学术交流和学术文化水平上,不同职称级别导师所指导的科研团队之间并没有显著性差异;但在制度性的学术管理和硬性的学术资源环境上,导师职称为副教授和教授的工科科研团队要显著高于讲师的科研团队(p值均小于0.05)。此外,不同规模的科研团队在学术环境上也有显著差异,在学术交流方面,团队规模在10人及以下的科研团队学术交流较为密切,规模在11~15人的学术交流要显著弱于5人及以下和6~10人的团队;在团队学术文化方面,规模在10人及以下的团队有着更为浓厚的学术文化氛围,5人及以下和6~10人科研团队的学术文化要显著强于11人及以上的中大型科研团队;在团队学术资源方面,同样看到规模在10人及以下的团队对学术资源供给的认可程度显著高于10人以上的团队,换言之,研究生所在团队规模越小,越容易感知和获得较多学术资源,见表 2。总的来看,导师指导学生数过多对学术环境可能会有一定的负向影响,而这也会进一步对研究生的学术成长产生连锁反应。

| 表 2 不同类型工科科研团队学术环境的差异性 |

本研究的核心假设是研究型大学工科科研团队的学术环境会影响研究生的科研能力发展,研究分别围绕科研能力、知识与方法、创新能力和通用能力四个因变量进行了回归分析。从模型检验结果来看,四个模型的R2值依次为0.508、0.453、0.468、0.481,可以较好地解释研究生科研能力发展的变化。对模型进行F检验,p值均为0.000,表明模型构建有意义。此外,针对四个模型进行多重共线性检验,发现模型中的VIF值全部小于5,说明模型不存在共线性问题。另外,D-W值也都在数字2附近,说明模型构建整体较好,不存在自相关性。

从表 3可以看出,工科科研团队学术环境中的学术交流、学术文化、学术管理和学术资源均能够显著影响研究生科研能力发展,假设1、2、3、4均得到了证实。在对研究生综合科研能力的影响变量中,回归系数从高到低依次为学术交流、学术文化、学术资源和学术管理。在三个具体科研能力的模型中,团队学术交流的回归系数绝对值依然是最高的,对研究生专业知识和方法、创新能力和通用能力发展有较强的解释力。不过在往后的排序中,不同模型之间具有一定的差异,在知识与方法和创新能力模型中,排名第二的影响因子是团队学术资源,然后是团队学术文化和团队学术管理。而在通用能力模型中,排名第二的影响变量则变为团队学术文化,其次是团队学术管理和团队学术资源,见表 3。这也表明不同科研能力类型受到团队学术环境影响的方式和程度存在差异。

| 表 3 工科科研团队学术环境对研究生能力发展的影响 |

鉴于硕士和博士研究生的差异、不同科研团队规模内部社会互动模式的差别,我们将研究生层次区分为硕士生、博士生。并根据数据分布特征和实际经验,以5人为区间,将科研团队规模划分为“5人及以下”“6~10人”“11~15人”“16~20人”和“21人及以上”共五种类型。以此为基础,考察科研团队学术环境对不同层次研究生有何种影响以及不同团队规模的工科科研团队中学术环境如何影响研究生科研能力的发展。

表 4为科研团队学术环境对不同层次研究生科研能力发展的影响,结果显示,工科科研团队学术环境变量对硕士生科研能力发展的解释力要高于博士生,二者模型的解释率分别为53.5%、47.1%。对于硕士生而言,科研团队的学术资源对其科研能力发展影响最大,其次为学术文化与学术交流,最后为学术管理。但对于博士生来说,团队科研环境中只有学术交流和学术文化具有显著正向影响,其中,团队学术交流对其科研能力发展有着非常显著且重要的影响,回归系数达到0.366。

| 表 4 科研团队学术环境对不同层次研究生科研能力发展的影响 |

表 5为不同团队科研规模中研究生科研能力发展的多元线性回归分析结果,从中可以看出,在5人及以下的科研团队中,团队学术管理、学术文化对研究生科研能力发展具有重要影响,团队学术交流和学术资源的影响系数相对较小,且不具有显著性。相比之下,在“6~10人”“11~15人”“16~20人”三个中等规模的科研团队中,团队学术交流、学术文化、学术资源等变量显著影响研究生科研能力的发展,特别是团队学术交流的作用不断凸显;其次学术资源在中等规模的科研团队中也具有较为重要的影响;最后学术文化、学术管理在规模为“6~10人”“11~15人”的科研团队中,也对研究生科研能力的发展具有显著影响。而在人数为21人及以上的大型科研团队中,虽然科研团队环境变量均对研究生科研能力的成长具有正向影响,但只有团队学术文化变量具有显著性。

| 表 5 不同规模的科研团队学术环境对研究生科研能力发展的影响 |

综上可以看出,不同层次研究生所感知和需要的团队学术环境支持存在差异,不同规模的科研团队学术环境对研究生科研能力的影响也呈现出不同的特征。简言之,科研团队的硬环境对硕士生科研能力发展的影响较大,科研团队的软环境对博士生科研能力的影响更大。

(三) 科研投入与团队规模对团队学术环境影响研究生科研能力的中介调节作用分析 1. 科研投入对团队学术环境影响研究生科研能力的中介作用分析良好的团队学术环境之所以能对研究生的科研能力产生促进作用,很大程度上有赖于学术环境对研究生个体自身科研投入和实践行为的影响。研究综合利用逐步回归法和Bootstrap检验法,分析科研投入对团队学术环境影响研究生能力发展的中介作用。表 6和表 7呈现了分析结果,从中可以看出,团队学术环境各维度既正向预测研究生科研能力,也正向预测科研投入,团队学术环境对科研能力的发展同时具有直接影响和间接影响,科研投入对团队学术环境和研究生科研能力的中介效用显著,假设H5成立。

| 表 6 科研投入对团队学术环境影响研究生科研能力的中介作用(逐步回归法) |

| 表 7 科研投入对团队学术环境影响研究生科研能力的中介作用(Bootstrap法) |

考虑到不断扩大的科研团队规模对研究生科研交往互动、研究实践的隐性影响,本文运用层级回归分析检验团队规模的调节效应(表 8)。结果显示,调节变量团队规模的一次项交叉项影响系数不显著,二次项交叉项系数也不显著。表明在科研团队的学术环境影响研究生科研能力发展的过程中,团队规模并不起调节作用,假设6并不成立。

| 表 8 层级回归分析 |

本研究通过对1157名研究型大学工科研究生的调查,探究了研究型大学工科科研团队学术环境和研究生科研能力之间的关系,得出如下结论。

第一,工科科研团队学术环境对研究生科研能力发展具有显著的正向影响。整体上,团队软环境(学术文化与学术交流)的作用要大于制度环境(学术管理),更要强于硬环境(学术资源)。具体来看,团队软环境对研究生创新能力、通用能力以及博士生科研能力的影响尤为突出,团队硬环境对研究生掌握知识与方法、硕士生科研能力发展的影响相对较大。第二,科研团队学术环境通过提升研究生科研投入来促进其科研能力发展。良好的团队学术交流氛围、管理制度和科研资源会激发研究生学习与研究的积极性和投入度,进而提升其科研产出质量和研究水平。第三,科研团队规模虽然不具有调节作用,但是不同规模的工科科研团队中,学术环境对研究生科研能力的影响存在明显差异。其中,小型科研团队中,学术文化和学术管理对研究生科研能力的影响最大;中等规模科研团队中,学术交流、学术文化以及学术资源对研究生科研能力具有显著正向影响;但在大型的科研团队中,主要是通过学术文化来对研究生科研能力发挥作用。

(二) 研究建议 1. 积极创设多元化学术交流机会,营造浓厚学术氛围科研团队负责人应高度重视团队学术交流的教育价值,在研究生指导过程中要注重搭建多样化的学术交流平台,开拓学术交流渠道,提高学术交流的密度与质量。一是建立民主平等的导生关系,依托团队开展常态化的组会交流。导师要在团队中营造民主平等、宽松包容的学术文化,引导学生积极参与学术讨论。二是发挥青年教师和高年级研究生的级联指导作用,形成稳定的学术传帮带机制。带领低年级成员开展科研和学习,帮助其尽快掌握专攻方向的学科知识和研究方法,提高研究生科研实践操作能力。三是举办形式丰富的专题学术交流活动,通过设置学术论坛、研究生沙龙、主题讲座和学术专题研讨会等平台,为学生搭建多样化、异质性、高质量的学术交流载体,帮助其开拓知识视野、科研思维,提升科学素养和科研能力。

2. 合理控制科研团队规模,根据规模制定差异化建设策略在高校科研团队建设中,过大或过小的科研团队都难以发挥团队学术环境的育人价值。因此有必要根据科研项目和资源,合理控制团队规模,或是合理拆分过大的科学团队,创造有利于科学创新和人才培养的组织条件和人际关系。此外,研究生导师要根据自身指导科研团队规模的大小,合理制定差异化的团队建设与管理方案。本文研究表明,小规模科研团队的研究生培养侧重直接管理和训导,中等规模科研团队注重成员的交往互动与资源保障,而大型科研团队则依赖价值规训与文化浸润。据此,小型科研团队的导师要利用规模小的特点,注意导生之间的直接交流与研讨;中型科研团队的研究生导师应发挥制度化的交流机制或平台的作用,重视科研经费、设备仪器等学术资源的供给,为研究生学术训练提供有效支撑;大型科研团队的研究生导师则应重视组织文化、价值观的塑造与传承,加强以文化人的教育功能。

3. 规范科研团队管理制度,科学设定底线和高线要求团队管理对规范和激励研究生行为具有重要影响,研究生导师一方面要健全团队管理细则,明确规定研究生职责与权利,合理制定研究生课程学习、科研投入、学术参与和成果发表等基本要求,适度提高学生经费资助,引导学生潜心学术,专注研究;另一方面应根据不同学生的素质、志趣和发展阶段,制定个性化、多元化的评价机制和激励举措,对于具有较高科研潜力和志向的研究生,应适当提高科研课题的挑战性和发表要求,延长评价周期,激发学生开展原创性研究课题。此外,应进一步丰富研究生业绩认定和奖励形式,注重研究生的发展性评价,综合采用物质和荣誉激励手段,引导学生积极参与到难度大的科研项目和课题中,在科研训练过程中提高研究生的科研能力和培养质量。

| [1] |

Anderson B, Cutright M, Anderson S. Academic Involvement in Doctoral Education: Predictive Value of Faculty Mentorship and Intellectual Community on Doctoral Education Outcomes[J]. International Journal of Doctoral Studies, 2013(8): 195-201. |

| [2] |

Louis K S, Holdsworth J M, Anderson M S, et al. Becoming a Scientist: The Effects of Work-Group Size and Organizational Climate[J]. The Journal of Higher Education, 2007, 78(3): 311-336. DOI:10.1080/00221546.2007.11772318 |

| [3] |

罗伯特·卡尼格尔. 师从天才: 一个科学王朝的崛起[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2020: 240-244.

|

| [4] |

Beaver D. Reflections on Scientific Collaboration (and Its Study): Past, Present, and Future[J]. Scientometrics, 2001, 52(3): 365-377. DOI:10.1023/A:1014254214337 |

| [5] |

吴善超. 科研环境对基础研究绩效的影响机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015: 19-20.

|

| [6] |

Amabile T M, Schatzel E A, Moneta G B, et al. Leader Behaviors and the Work Environment for Creativity: Perceived Leader Support[J]. The Leadership Quarterly, 2004(15): 5-32. |

| [7] |

巩亮, 张万红, 程会强, 等. 研究生科研能力的结构与评估[J]. 江苏高教, 2015(4): 84-88. |

| [8] |

李永刚. 成为研究者: 理科博士生素养与能力的形成[D]. 上海: 华东师范大学, 2018: 82.

|

| [9] |

Kopelman R E, Brief A P, Guzzo R A. The Role of Climate and Culture in Productivity[J]. Organizational Climate and Culture, 1990(282): 318. |

| [10] |

李云梅, 李大为, 胡阳. 团队氛围、团队心理安全感对研究生科研能力的影响[J]. 高等工程教育研究, 2014(6): 112-117. |

| [11] |

王战平, 汪玲, 谭春辉, 等. 虚拟学术社区中科研人员合作效能影响因素的实证研究[J]. 情报科学, 2020, 38(5): 11-19. |

| [12] |

Cohen S G, Bailey D E. What Makes Teams Work: Croup Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite[J]. Journal of Management, 1997, 23(3): 239-290. DOI:10.1177/014920639702300303 |

| [13] |

何建华, 姜小暖, 于桂兰. 团队集体效能感与团队绩效: 团队沟通的调节作用[J]. 科技管理研究, 2014, 34(4): 169-173. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2014.04.036 |

| [14] |

李兴国, 顾东晓, 黄锦, 等. 团队型组织文化对大学生创新实践能力的影响机制研究[J]. 实验技术与管理, 2015, 32(1): 26-29. |

| [15] |

张圣亮, 袁佳, 李小东. 团队氛围、心理资本对研究生知识共享行为影响的实证研究[J]. 研究生教育研究, 2015(6): 39-45. |

| [16] |

张惠琴, 宋丽芳, 吴静. 团队创新氛围对新生代知识型员工创新行为的作用机理研究[J]. 中国人力资源开发, 2016(23): 15-22. |

| [17] |

李倩, 龚诗阳, 李超凡. 团队文化多样性对团队创新的影响及作用机制[J]. 心理科学进展, 2019, 27(9): 1521-1539. |

| [18] |

刘云, 王刚波, 白旭. 我国科研创新团队发展状况的调查与评估[J]. 科研管理, 2018, 39(6): 159-168. |

| [19] |

刘珊珊. 高校学术团队管理与硕士研究生创新能力的关系研究[D]. 南京: 南京大学, 2016: 56.

|

| [20] |

郭涵宇, 肖广岭. 中国研究型大学研发资源及相关制度问题研究: 以清华大学为例[J]. 高教探索, 2021(1): 29-36. |

| [21] |

何德忠, 方祯云, 张素荷. 研究生创新能力培养的探索与实践[J]. 中国高教研究, 2004(1): 29-31. |

| [22] |

王瑞飞, 陈劲, 李飞宇. 关于研究生创新素质和能力的调查[J]. 学位与研究生教育, 2001(5): 27-29. |

| [23] |

陈维政, 李金平, 吴继红. 组织气候对员工工作投入及组织承诺的影响作用研究[J]. 管理科学, 2006(6): 18-23. |

| [24] |

Carini R M, Kuh G D, Klein S P. Student Engagement and Student Learning: Testing the Linkages[J]. Research in Higher Education, 2006(47): 1-32. |

| [25] |

陆根书, 刘秀英. 大学生能力发展及其影响因素分析: 基于西安交通大学大学生就读经历的调查[J]. 高等教育研究, 2017, 38(8): 60-68. |

| [26] |

Weidman J C, Twale D J, Stein E L. Socialization of Graduate and Professional Students in Higher Education: a Perilous Passage?[J]. ASHE-ERIC Higher Education Report, 2001, 28(3): 17. |

| [27] |

乔恩·R·卡曾巴赫. 团队的智慧——创建绩优组织[M]. 北京: 经济科学出版社, 1999: 41.

|

| [28] |

Magjuka R J, Baldwin T T. Team-based Employee Involvement Programs: Effects of Design and Administration[J]. Personnel Psychology, 1991, 44(4): 793-812. |

| [29] |

Lindsley D H, Thomas B J B. Efficacy-Performing Spirals: A Multilevel Perspective[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 645-678. |

2. Beijing Shijingshan District Education Commission, Beijing 100043, China

2025

2025