文章信息

- 姜波, 程曼曼, 张友文, 王利江

- 结节病合并肺癌二例报道并文献复习

- 实用肿瘤杂志, 2022, 37(5): 478-481

-

通信作者

- 王利江, E-mail: zql05121117@163.com

-

文章历史

- 收稿日期:2021-05-20

结节病(sarcoidosis)是一种原因不明的多系统非干酪坏死性肉芽肿性病变,可累及肺、淋巴结、肝、眼和皮肤等多个器官,女性多于男性。其诊断主要依据临床表现、影像学、血生化和病理等综合判断,尤其依赖于病理学检查。欧洲、美国和日本等国的大型流行病学研究显示,结节病患者肿瘤发病率高,尤其是乳腺癌和淋巴瘤[1]。因为这部分患者治疗期间规律进行CT或PET-CT评估病情,结节病往往在较早期阶段被发现,此类患者结节病影像学表现和普通结节病类似,主要表现为纵隔和肺门淋巴结肿大,多数无临床症状。

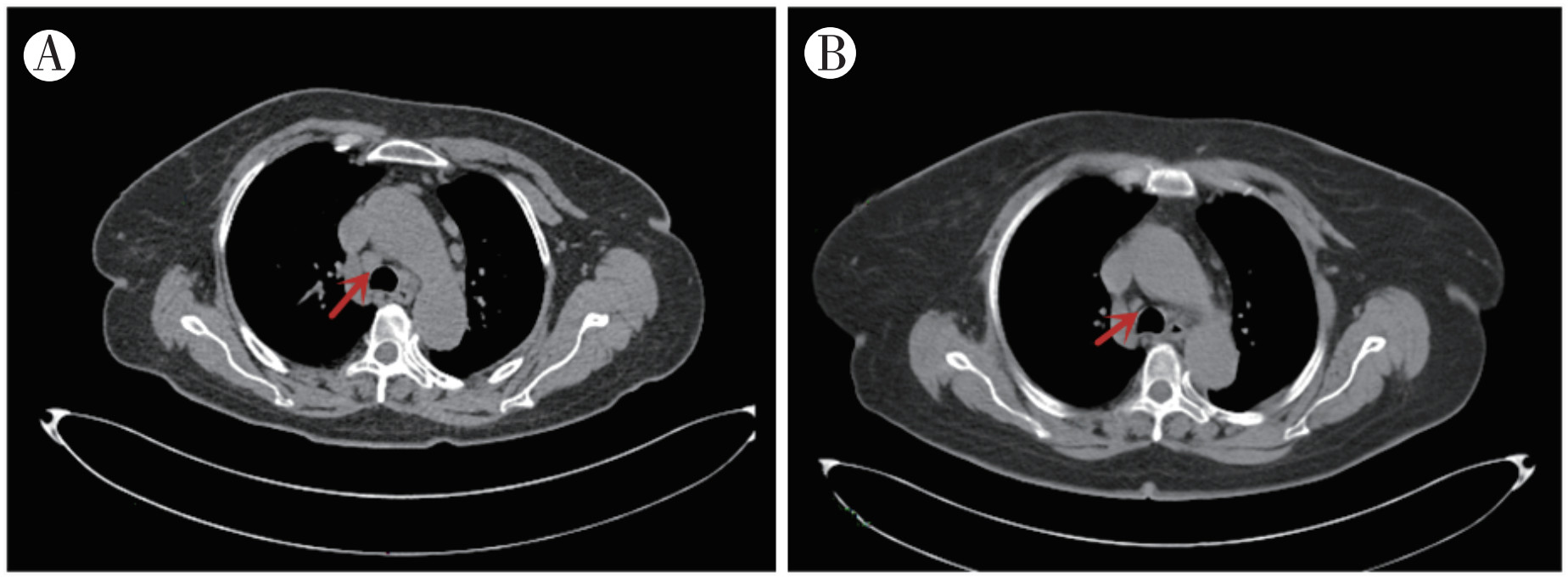

1 病例资料 1.1 病例1患者女性,60岁,因发热20余天于2017年11月5日到山东省立医院呼吸科门诊就诊,行胸部增强CT示双肺多发结节灶,肺门和纵隔多发淋巴结肿大,考虑结节病可能性大。查抗核抗体全谱、proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic antibody(PR3-ANCA)、髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)、抗肾小球基底膜抗体和类风湿因子(rheumatoid factor,RF)均阴性,甲胎蛋白(α-fetoprotein,AFP)、癌胚抗原(carcino-embryonic antigen,CEA)、糖类抗原125(carbohydrate antigen 125,CA125)、CA153、CA199、神经元特异性烯醇化酶和细胞角蛋白19片段均正常范围,建议住院诊治。因该院无床位,患者于2017年11月7日来济宁医学院附属医院呼吸与危重症医学科住院,既往有高血压、糖尿病和脑肿瘤病史,入院查体双肺呼吸音粗,未闻及明显干湿啰音,心律齐,无杂音。入院后复查胸部CT示纵隔淋巴结肿大,较大者约1.3 cm×1.5 cm(图 1A),后行支气管镜检查,各管腔内见脓性分泌物,未见新生物,换超声内镜,探及4R和7组淋巴结肿大,经支气管镜针吸活检(transbronchial needle aspiration,TBNA)。2017年11月13日常规病理检查示,(纵隔淋巴结4R和7组活检)肉芽肿性病变,结节病可能大。特殊染色示,抗酸(-)和过碘酸雪夫染色(periodic acid-Schiff,PAS)(-)。基因检测示,结核杆菌(-),诊断为结节病,于2017年11月17日始口服醋酸泼尼松片35 mg每天1次治疗,连续服用4周,后每周减1片,减量至10 mg后一直以该剂量维持治疗。2018年2月24日复查胸部CT示纵隔淋巴结较前明显减小(图 1B),后于2019年6月初停用醋酸泼尼松片。从2018年2月24日随访至2019年8月2日,约1年半时间,病情稳定。

|

| 注 A:2017年11月8日胸部CT检查示,纵隔淋巴结肿大(箭头示),1.3 cm×1.5 cm; B:2018年2月24日胸部CT检查示,纵隔淋巴结明显减小(箭头示),0.8 cm×0.4 cm 图 1 病例1患者结节病确诊后给予醋酸泼尼松片治疗后纵隔淋巴结动态变化图 |

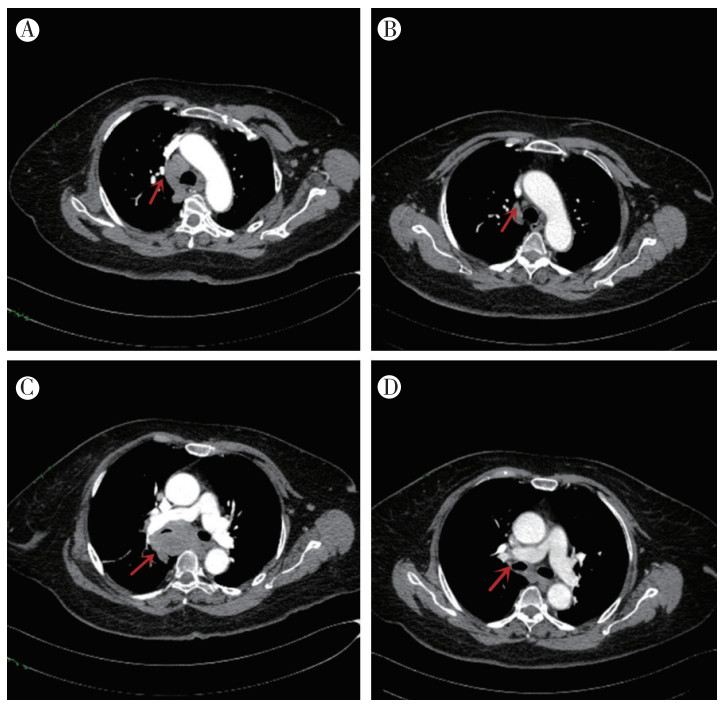

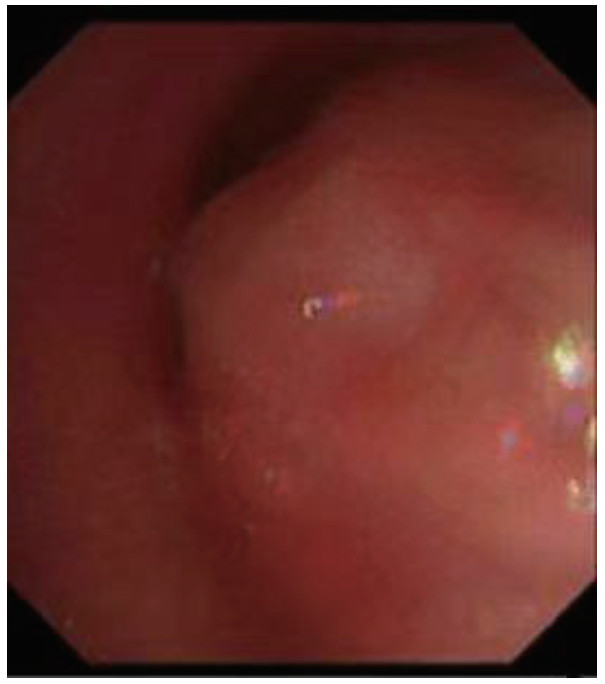

2020年7月21日该患者因咳嗽和憋喘20余天再次收治本院。2020年7月23日行胸部强化CT检查示,纵隔淋巴结明显肿大,大者约1.8 cm×2.3 cm(图 2A),右肺门见不规则状肿块影,大小约为3.6 cm×5.3 cm×7.6 cm(图 2C );再次行支气管镜检查示,右中间段支气管黏膜隆起性改变,管腔狭窄90%,于该处活检(图 3)。当时患者一般情况稍差,PO2 61 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa;吸氧2 L/min),因不能耐受超声内镜,未行纵隔淋巴结活检。2020年7月28日病理检查回示右中间段支气管活检病理示小细胞癌。免疫组织化学检查示,Syn(+),TTF-1(+),p40(-),CD56(+),Cg散在(+),CK(+),LCA(-),Ki-67(+ > 75%),诊断小细胞肺癌并纵隔淋巴结转移。2020年7月29日始给予伊立替康100 mg联合顺铂40 mg第1和8天,21 d为1个周期,共4个周期治疗,至2020年9月6日复查胸部强化CT示,纵隔淋巴结及肺门肿块明显减小(图 2B和2D)。

|

| 注 A:2020年7月23日胸部强化CT检查示,纵隔淋巴结明显肿大(箭头示);B:2020年9月6日胸部强化CT检查示,纵隔淋巴结明显减小(箭头示);C:2020年7月23日胸部强化CT检查示肺门肿块(箭头示);D:2020年9月6日胸部强化CT检查示,肺门肿块明显减小(箭头示) 图 2 病例1患者再次行支气管镜检查确诊为小细胞肺癌后给予规律化疗治疗后纵隔淋巴结和肺门肿块动态变化图 |

|

| 图 3 病例1患者行支气管镜检查示右中间段支气管黏膜呈隆起性改变 |

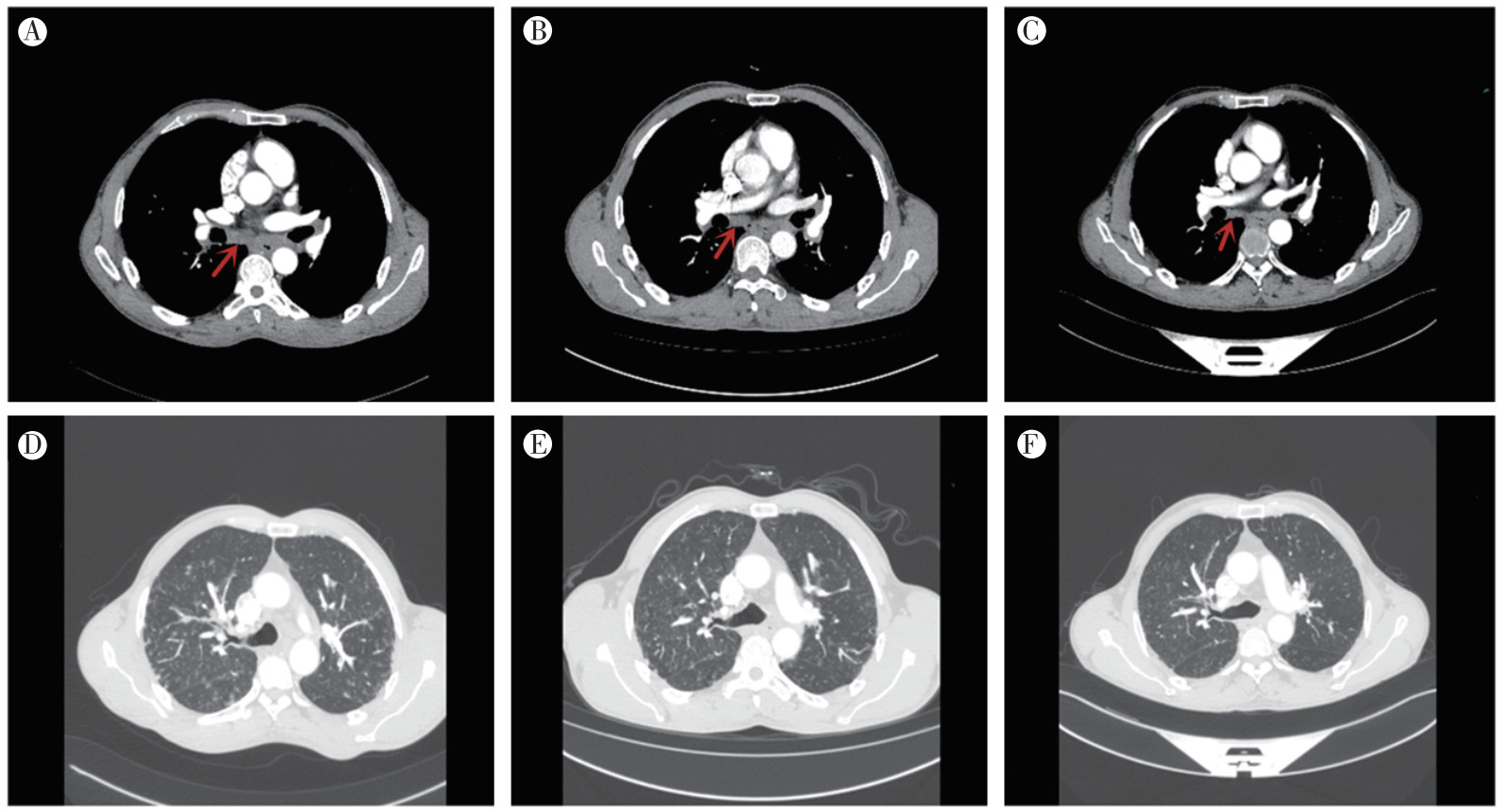

患者男性53岁,因咳嗽半年于2020年8月22日来济宁医学院附属医院呼吸与危重症医学科就诊,行胸部强化CT检查示纵隔内增大淋巴结,较大者约1.7 cm×1.2 cm(图 4A),双侧腋窝多发小淋巴结,双肺多发间质改变并多发结节灶(图 4D),左肺下叶背段支气管管壁增厚并管腔欠通畅,行支气管镜检查,左肺下叶背段黏膜呈浸润性改变,管腔闭塞,于该处活检,换超声内镜,探及隆突下淋巴结肿大,行TBNA。2020年8月28日病理检查回示(左下叶背段支气管活检)鳞癌。免疫组织化学检查示,肿瘤细胞p63(+),CD56、Syn、NSE、CgA、TTF-1和NapsinA(-),Ki-67(+,10%~15%)。(隆突下淋巴结活检)出血及淋巴组织中查见个别肉芽肿结构。结核分枝杆菌聚合酶链反应(polymerase chain reaction for Mycobacterium tuberculosis,TB-PCR)(-)。PET-CT检查示:(1)左肺下叶背段支气管走行区软组织密度影,代谢增高,结合病理结果符合左肺癌影像表现;(2)双肺多发结节并间质性改变,代谢增高,双侧胸膜及叶间裂增厚并代谢增高,双肺门、纵隔内和左侧锁骨区代谢增高淋巴结,以上考虑结节病;(3)肝硬化、脾大和食管下端静脉迂曲扩张;(4)右肾结石;(5)肝胃间隙和腹腔内淋巴结,无代谢增高;(6)前列腺钙化灶;(7)双侧额顶叶皮层下多发斑片状低密度影,无代谢升高。诊断考虑结节病和肺鳞癌。因肺癌诊断明确,且合并肝硬化,血小板减少,外科无手术指征,家属拒绝进一步行颈部淋巴结活检排查转移,出院后于2020年9月4日始一直口服醋酸泼尼松片30 mg,每天1次及氨肽素片1.0 g,每天3次治疗,此间未行化疗。2020年10月7日复查胸部强化CT示,纵隔淋巴结减小(1.4 cm×0.9 cm;图 4B)及结节灶减少(图 4E),颈部淋巴结较前略减小。2020年10月22日复查血小板70×109/L,仍明显低,且合并肝硬化,始给予紫杉醇(240 mg,第1天,21 d为1个周期),单药化疗6个周期,至2021年2月20日胸部强化CT示纵隔淋巴结(1.1 cm×0.6 cm;图 4C)及结节灶(图 4F)均进一步好转。

|

| 注 A:2020年8月22日胸部强化CT检查纵隔窗示,纵隔肿大淋巴结(箭头示),较大者约1.7 cm×1.2 cm;B:2020年10月7日胸部强化CT检查纵隔窗示,纵隔淋巴结减小(箭头示);C:2021年2月20日胸部强化CT检查纵隔窗示,纵隔淋巴结进一步减小(箭头示);D:2020年8月22日胸部强化CT检查肺窗示,双肺多发间质改变并多发结节灶;E:2020年10月7日胸部强化CT检查肺窗示,结节灶减少;F:2021年2月20日胸部强化CT检查肺窗示,结节灶进一步减少 图 4 病例2患者结节病合并肺鳞癌诊断明确后给予激素及化疗治疗后纵隔淋巴结及肺结节灶变化图 |

结节病或结节样肉芽肿合并肺癌研究不多见。目前对其临床认识不足,且其发生机制不明,容易漏诊或误诊。结节病或结节病样肉芽肿和肺癌可先后亦可同时出现,本文报道的病例1患者先出现结节病,给予激素治疗后纵隔淋巴结减小,随访1年半病情稳定,约2年后出现肺门区肿块,且纵隔淋巴结较前明显增大,再次活检,诊断为肺癌伴淋巴结转移,仅给予规律化疗治疗,未再激素治疗,后复查胸部强化CT肺门区肿块及纵隔淋巴结均明显好转,进一步支持肺癌并纵隔淋巴结转移。病例2患者是结节病和肺癌同时出现,因合并血小板低,肝硬化,病初仅给予激素规律治疗,复查胸部强化CT肺内结节灶、纵隔、肺门及颈部淋巴结均好转,后又联合规律化疗治疗,随访5个月,左肺下叶肺癌较前相仿,肺内结节灶及纵隔淋巴结明显好转。结节病或结节样肉芽肿合并存在2种情况:(1)结节病和肺癌为单独的2种疾病同时存在;(2)结节样肉芽肿,即发生于肺门、纵隔淋巴结或肺实质内缺乏全身系统性结节病表现的局部非干酪坏死性肉芽肿,是肺癌的结节病样反应。根据发生顺序不同,又分为3种情形:(1)结节病随访过程中发生肺癌,如病例1;(2)结节病与肺癌同时被发现,如病例2;(3)肺癌治疗后出现结节病或结节样肉芽肿,有报道1例肺癌患者行2个周期紫杉醇联合卡铂化疗后,在肺癌周围正常的肺实质及纵隔淋巴结内均发现结节样肉芽肿改变[2],且最新研究发现[3],结节病和结节样肉芽肿不单是出现在肿瘤的局部引流淋巴结,在支气管肺泡灌洗液、支气管上皮或正常的肺实质中亦可见,说明结节病或结节样肉芽肿不是对肿瘤刺激引起的局部反应,而可能是一种全身系统性反应,这方面还需要大量临床资料去证实。

结节病和肺癌的关系非常复杂,其可能的发生机制如下:(1)结节病自身存在的免疫功能紊乱和慢性炎性反应刺激引起细胞分化异常,导致肿瘤发生[4-7];(2)机体对肿瘤细胞的局部防御反应而形成肉芽肿;(3)肿瘤组织所释放的物质产生的局部免疫反应,从而刺激单核细胞形成上皮样肉芽肿;(4)化疗药物刺激体内一些细胞因子的变化而刺激结节样肉芽肿的形成;(5)环境因素,研究发现,结节病和环境因素有关,而肺癌与环境因素也密切相关,因此环境中可能存在导致2种疾病发生的共同刺激因素[8]。

结节病或结节样肉芽肿的出现与肺癌预后是否相关目前认识不足。在肿瘤的发生和发展过程中,上皮样肉芽肿可见于局部淋巴结或远处转移病灶,一些学者推测可能是机体对肿瘤的一种免疫反应,是预后好的标志,这方面的研究主要见于淋巴瘤及胃癌中,另外一些学者则提出相反的结论,如非小细胞癌,出现结节样反应并不代表预后就好[9]。一些肿瘤如乳腺癌和直肠癌在治疗过程中亦可形成结节样肉芽肿[10-11]。世界卫生组织曾报道至今为止,发现多种药物可引起结节病或结节样反应[12],如依维莫司、吉非替尼、干扰素、甲氨蝶呤和肿瘤坏死因子拮抗剂等,随着免疫治疗的研究和发展,一些免疫治疗药物(如纳武单抗)也可引起结节病或结节样肉芽肿[13-15]。

结节病或结节样肉芽肿合并肿瘤的诊断主要依赖于组织学检查,但有些生物标志物对诊断可能有帮助,尤其是在生殖细胞肿瘤中,血清中甲胎球蛋白、人绒毛膜促性腺激素和乳酸脱氢酶的升高有助于结节病合并肿瘤的诊断[16],但对于其他类型的肿瘤包括肺癌,相关的研究少见。

因结节病或结节样肉芽肿缺乏特异性的生物标志及影像学特点,单纯从影像学上很难鉴别,易被误诊和漏诊。对于结节病治疗后曾一度好转后又复发或治疗效果不明显的患者,应警惕合并肺癌的可能。相反,肺癌的治疗过程中应密切随访是否有结节病的发生,必要时需再次获得病理标本来鉴别结节病样反应或肿瘤复发,以免误诊为肺癌复发影响肺癌及结节病的正确治疗。同样,对于其他部位的恶性肿瘤,在治疗过程中若出现纵隔、肺门和颈部淋巴结肿大,不要轻易认为是肿瘤复发转移,应尽可能行组织检查,排查是否合并结节病或结节样肉芽肿,以免影响治疗。

| [1] |

Brincker H, Wilbek E. The incidence of malignant tumours in patients with respiratory sarcoidosis[J]. Br J Cancer, 1974, 29(3): 247-251. DOI:10.1038/bjc.1974.64 |

| [2] |

Umezu H, Chida M, Inoue T, et al. Sarcoidosis development during induction chemotherapy for lung cancer mimicked progressive disease[J]. Gen Thorac Cardiovasc Surg, 2010, 58(8): 434-437. DOI:10.1007/s11748-009-0549-3 |

| [3] |

ElJammalT, Pavic M, Gerfaud-Valentin M, et al. Sarcoidosis and cancer: A complex relationship[J]. Front Med, 2020, 7: 594118. DOI:10.3389/fmed.2020.594118 |

| [4] |

Tomimaru Y, Higashiyama M, Okami J, et al. Surgical results of lung cancer with sarcoid reaction in regional lymph nodes[J]. Jpn J Clin Oncol, 2007, 37(2): 90-95. DOI:10.1093/jjco/hyl141 |

| [5] |

Steinfort DP, Irving LB. Sarcoidal reactions in regional lymph nodes of patients with non-small cell lung cancer: incidence and implications for minimally invasive staging with endobronchial ultrasound[J]. Lung Cancer, 2009, 66(3): 305-308. DOI:10.1016/j.lungcan.2009.03.001 |

| [6] |

Chida M, Inoue T, Honma K, et al. Sarcoid-like reaction mimics progression of disease after induction chemotherapy for lung cancer[J]. Ann Thorac Surg, 2010, 90(6): 2031-2033. DOI:10.1016/j.athoracsur.2010.06.014 |

| [7] |

Yamasawa H, Ishii Y, Kitamura S. Concurrence of sarcoidosis and lung cancer[J]. Respiration, 2000, 67(1): 90-93. DOI:10.1159/000029470 |

| [8] |

Chen ES, Moller DR. Etiologies of sarcoidosis[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2015, 49(1): 6-18. DOI:10.1007/s12016-015-8481-z |

| [9] |

Sacks EL, Donaldson SS, Gordon J, et al. Epithelioid granulomas associated with Hodgkin's disease: clinical correlations in 55 previously untreated patients[J]. Cancer, 1978, 41(2): 562-567. DOI:10.1002/1097-0142(197802)41:2<562::AID-CNCR2820410224>3.0.CO;2-X |

| [10] |

Dongre A, Dongre T, Deshmukh M, et al. Pulmonary sarcoidosis masquerading as metastatic breast cancer: a case report[J]. Pan Afr Med J, 2021, 38: 245. |

| [11] |

Aedma SK, Chidharla A, Kelting S, et al. Oxaliplatin-associated sarcoid-like reaction masquerading as recurrent colon cancer[J]. BMJ Case Rep, 2020, 13(9): e229548. DOI:10.1136/bcr-2019-229548 |

| [12] |

Cohen Aubart F, Lhote R, Amoura A, et al. Drug-induced sarcoidosis: an overview of the WHO pharmacovigilance database[J]. J Intern Med, 2020, 288(3): 356-362. DOI:10.1111/joim.12991 |

| [13] |

都亚薇, 张宁宁, 陆伟. 肝癌免疫治疗的研究现状及展望[J]. 实用肿瘤杂志, 2021, 36(5): 393-398. |

| [14] |

赵颖馨, 沈虹, 袁瑛. 晚期非小细胞肺癌的免疫治疗再挑战[J]. 实用肿瘤杂志, 2021, 36(3): 202-208. DOI:10.13267/j.cnki.syzlzz.2021.043 |

| [15] |

Lafon M, Blaye C, Kind M, et al. Sarcoidosis-like reaction in metastatic triple negative breast cancer treated by antiPD-L1[J]. Breast J, 2019, 25(5): 971-973. DOI:10.1111/tbj.13386 |

| [16] |

Crouser ED, Maier LA, Wilson KC, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis. an official American Thoracic Society clinical practice guideline[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2020, 201(8): e26-e51. DOI:10.1164/rccm.202002-0251ST |

2022, Vol. 37

2022, Vol. 37