文章信息

- 张威, 王尧, 翁慧芳, 黄品同

- Zhang Wei, Wang Yao, Weng Huifang, Huang Pintong

- 乳腺淋巴瘤16例超声特征分析

- Ultrasonic features of breast lymphoma: An analysis of 16 cases

- 实用肿瘤杂志, 2022, 37(6): 549-555

- Journal of Practical Oncology, 2022, 37(6): 549-555

-

通信作者

- 黄品同,E-mail:huangpintong@zju.edu.cn

-

文章历史

- 收稿日期:2022-02-22

淋巴瘤是原发于淋巴造血系统的恶性肿瘤,可发生于任何淋巴组织。乳腺淋巴瘤是乳腺内发病相对较低的恶性肿瘤,在乳腺恶性肿瘤中占比 < 1%[1],多为非霍奇金淋巴瘤,其中以弥漫性大B细胞淋巴瘤最为常见。乳腺淋巴瘤和乳腺癌虽然都是乳腺上的恶性肿瘤,但两者在治疗上有很大差别。乳腺癌治疗以手术为主,放化疗为辅;乳腺淋巴瘤其治疗方法还未统一,但多采用非霍奇金淋巴瘤的治疗方案[2-3],合理的放化疗能有效提高患者预后,不提倡手术治疗,手术仅限于取材进行病理诊断。超声检查作为浅表器官的首选检查手段,对浅表器官疾病定位及定性诊断起重要作用,但乳腺淋巴瘤发病率低,在影像诊断方面尤其是超声诊断上的认识仍显不足,常被误诊为乳腺癌或乳腺炎。本研究分析16例乳腺淋巴瘤的超声特征,期待提高乳腺淋巴瘤的超声诊断率。

1 资料与方法 1.1 研究对象选取2010年5月至2021年11月于浙江大学医学院附属第二医院经病理明确诊断的有完整超声检查及临床信息资料的乳腺淋巴瘤患者16例为研究对象。16例患者均为女性,年龄29~71岁,(55±15)岁。4例为多发病灶,其中2例各纳入2个病灶。最终16例患者的18个病灶纳入本研究。18个病灶均为单侧乳腺发病,位于左乳14个,位于右乳4个,病灶最大直径为1.1~10 cm,(4.4±2.6)cm。所有临床诊疗信息均来自患者的病历,本研究主要记录乳腺淋巴瘤患者的临床、影像诊断、病理信息、治疗方式、确诊时间和联系电话等。本研究已通过浙江大学医学院附属第二医院人体研究伦理委员会审批。

1.2 随访通过电话和临床电子病历等形式进行随访,末次随访时间为2021年12月31日,随访时间1个月~11年7个月,中位随访时间2年9个月,失访5例。

1.3 超声检查方法采用深圳mindray迈瑞、荷兰飞利浦iU22和法国声科SuperSonic Imagine彩色多普勒超声诊断仪,常规超声使用线阵,病灶较大时联合凸阵探头,超声造影使用mindray迈瑞L11-3U线阵探头,探头频率3~11 MHz,机械指数为0.085。造影剂选用SonoVue(博莱科公司,意大利)。患者仰卧位或侧卧位,充分暴露乳腺及腋窝,多切面扫查,观察并记录病灶的个数、位置、大小、形态、边缘、内部回声、后方回声、血流和弹性等信息。根据2013年美国放射学会乳腺影像报告及数据系统(Breast Imaging Reporting And Data System,BI-RADS)分类标准对病灶进行分类[4]。超声弹性检查,应变弹性成像的五分法评分:1~3分为软~中,4~5分为硬。超声造影时,经肘部静脉注射造影剂声诺维4.8 mL,随后快速注射5 mL 0.9%的生理盐水后,动态观察病灶内造影剂的灌注、消退、走行及分布特征。

所有超声检查均在乳腺粗针穿刺活检或术前获得,超声图像特征均由2名有5年乳腺超声检查经验的医师独自审阅完成,意见不一致时,共同商讨后达成统一。

1.4 统计学分析应用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理。计数资料采用频数(百分比)表示。计量资料符合正态分布,以均数±标准差(x±s)表示。

2 结果 2.1 乳腺淋巴瘤临床特征患者发现病灶到就诊时间为1 d~1年余不等,主诉为无意中发现乳腺肿块,肿块短期内不同程度增大15例,另1例为乳腺结节常规复查发现。6例伴有乳腺疼痛,3例伴有同侧腋下淋巴结肿大,3例伴有颈部淋巴结肿大,1例同时伴有颈部及腋下淋巴结肿大,1例伴有B症状(发热、盗汗和体质量减轻 > 10%)。4例既往有淋巴瘤病史(右乳腺淋巴瘤2例,结内淋巴瘤2例)。11例经超声引导下粗针穿刺标本确诊,5例经区段术后标本确诊,其中3例为穿刺标本未能确诊而行区段术。病理结果,弥漫性大B细胞淋巴瘤15例,其中非生发中心型12例,生发中心型3例,B细胞黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤1例。根据患者的病史、临床表现、影像检查结果、组织病理和免疫组织化学的结果,有10例(11个病灶)为原发性乳腺淋巴瘤(primary breast lymphoma,PBL),6例(7个病灶)为继发性乳腺淋巴瘤(secondary breast lymphoma,SBL)。确诊后治疗以化疗和放疗为主,采取单纯化疗9例,化疗+放疗3例,单纯放疗2例,单乳切除术+化疗+放疗1例,1例确诊后失联,具体治疗不详。化疗主要采用R-CHOP(利妥昔单抗+环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松)方案,常规6个周期。病程2~137个月,10例生存,5例失联,1例转化为急性髓系白血病(acute myeloid leukemia, AML)-M5,于确诊乳腺淋巴瘤44个月后死于化疗感染。

2.2 乳腺淋巴瘤其他影像特征6个病灶行乳腺钼靶检查,乳腺内密度增高肿块4个,边界清2个,边界不清2个,BI-RADS 4a 1个,BI-RADS 4b 2个,BI-RADS 4c 1个;乳腺内局部结构紊乱2个,均为BI-RADS 4b。3个病灶行乳腺MRI检查,1个病灶平扫T1加权像(T1 weighted imaging, T1WI)呈等低信号,T2加权像(T2 weighted imaging,T2WI)呈高信号,弥散加强像(diffusion weighted imaging, DWI)呈明显高信号,表观弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC)呈低信号,边缘尚光整,分界尚清,注射造影剂后动态强化曲线呈Ⅲ型(下降型),BI-RADS 4b;2个病灶T1WI呈高信号,T2WI呈高信号,DWI呈高信号,ADC呈低信号,形态不规则,呈浅分叶,边界欠清,注射造影剂后动态强化曲线呈Ⅲ型,肿块邻近皮肤增厚、强化明显,乳头牵拉凹陷,BI-RADS 4c。9个病灶行全身葡萄糖代谢检查,乳腺内病灶糖代谢均增高,提示恶性肿瘤性病变,仅1个病灶结合淋巴瘤的病史,考虑淋巴瘤。

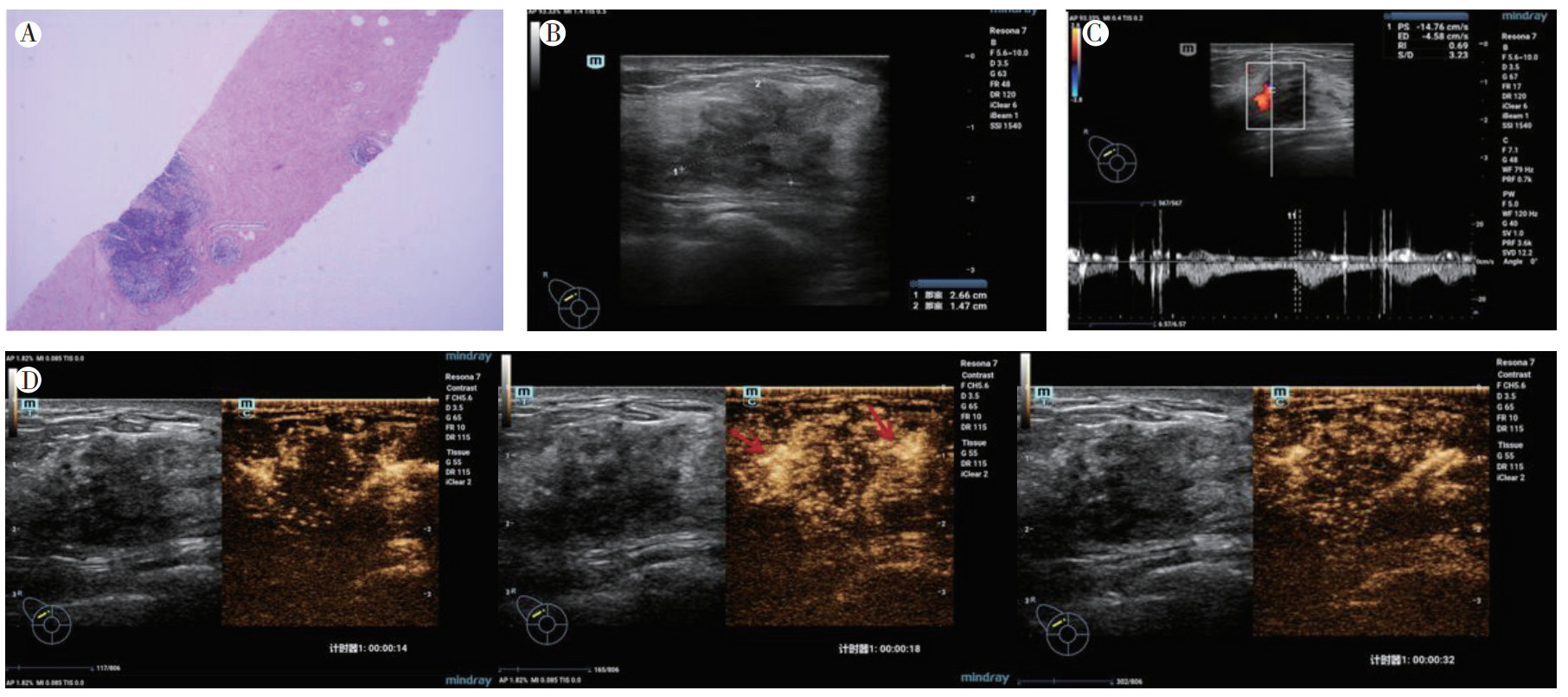

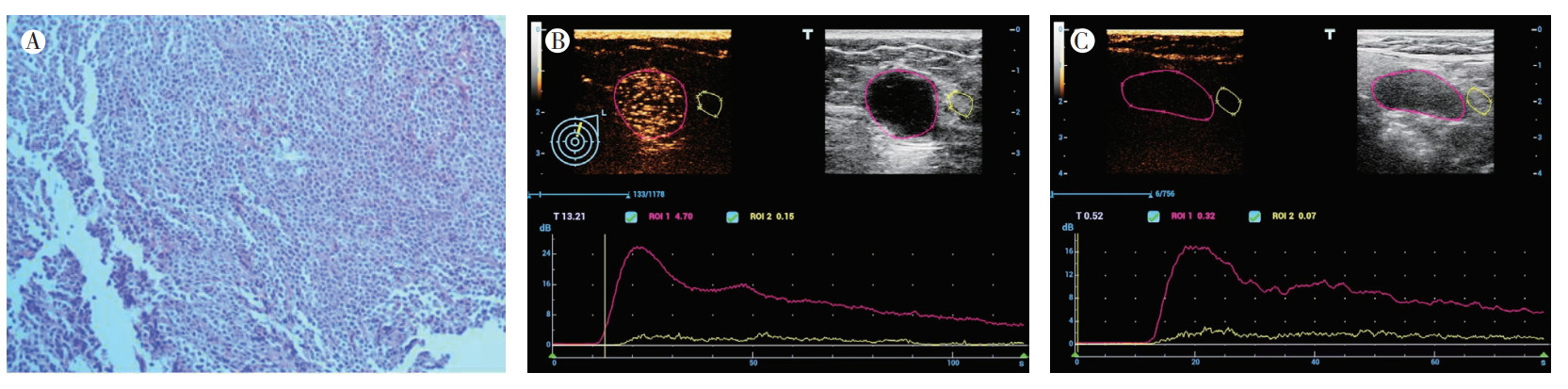

2.3 乳腺淋巴瘤超声特征18个乳腺病灶常规超声特征见表 1。根据常规超声内部回声特点可将图像分为3型:极低回声型3个(16.7%),边缘光整,边界可辨,内呈较均匀的低或极低回声;高低回声相间结构紊乱型9个(50.0%),边缘多不光整,边界可辨或不可辨,范围多较大;低回声或极低回声背景下见条状或网格状高回声型6个(33.3%),边缘光整或不光整,边界多可辨。根据病灶有无明显边界分为肿块型和弥漫型,肿块型14个(77.8%),弥漫型4个(22.2%)。2个病灶位置表浅,紧邻脂肪层,1个病灶周边出现高回声晕,1个病灶前方脂肪层出现增厚和水肿。行应变弹性成像检查6个,2分4个,3分1个,4分1个。行超声造影检查2个,1个超声造影表现为“雪花状弥漫性增强”早期病灶内灌注区呈弥漫点状分布,呈雪花状,随后相互融合呈均匀高增强,增强范围无明显增大,周边可见粗大血管,随后快速消退(图 1)。另1例患者乳腺病灶和颈部淋巴结同时进行超声造影,超声造影表现均为动脉期呈快速高增强,达峰后呈均匀高增强,增强范围无明显扩大,后快速消退,延迟期均呈筛网样改变,两者时间-强度曲线相似,乳腺病灶较颈部淋巴结消退稍快(图 2)。根据BI-RADS分类,BI-RADS 4a类6个,BI-RADS 4b类2个,BI-RADS 4c类4个,BI-RADS 5类6个。超声对乳腺淋巴瘤病灶检出率为100%,超声报告提示乳腺淋巴瘤4个(22.2%),诊断符合率为22.2%(4/18),提示乳腺癌或倾向乳腺癌10个(55.6%),乳腺炎性病灶3个(16.7%),乳腺肿物性质待查、倾向导管上皮不典型增生1个(5.6%)。

| 超声特征 | 病灶个数(%) |

| 部位 | |

| 左侧 | 14(77.8) |

| 右侧 | 4(22.2) |

| 病灶最大直径 | |

| ≤2 cm | 3(16.7) |

| > 2~5 cm | 9(50.0) |

| > 5 cm | 6(33.3) |

| 生长方式 | |

| 平行生长 | 18(100.0) |

| 垂直生长 | 0(0.0) |

| 形态 | |

| 规则 | 3(16.7) |

| 不规则 | 15(83.3) |

| 边缘 | |

| 光整 | 7(38.9) |

| 不光整 | 11(61.1) |

| 毛刺 | |

| 有 | 4(22.2) |

| 无 | 14(77.8) |

| 晕环 | |

| 有 | 1(5.6) |

| 无 | 17(94.4) |

| 内部回声 | |

| 均匀 | 6(33.3) |

| 不均匀 | 12(66.7) |

| 钙化 | |

| 有 | 0(0.0) |

| 无 | 18(100.0) |

| 后方回声 | |

| 增强 | 9(50.0) |

| 不增强 | 9(50.0) |

| 衰减 | 0(0.0) |

| 血流信号 | |

| 有 | 17(94.4) |

| 无 | 1(5.6) |

|

| 注 A:病理镜下增生纤维组织中见灶状淋巴样细胞(HE×40);B:二维超声见高低相间结构紊乱区,形态不规则,边缘不光整,后方回声无改变;C:彩色多普勒血流显像内见一粗大血管,脉冲频谱多普勒测得阻力指数为0.69;D:超声造影病灶呈雪花状弥漫性增强,其内见粗大迂曲增强血管(箭头示) 图 1 67岁女性B细胞黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤患者的病理和常规超声及超声造影检查结果 Fig.1 Findings of pathological test, conventional ultrasonography and contrast-enhanced ultrasonography in a 67-year-old female patient with B-cell mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in the extranodal marginal zone |

|

| 注 A:病理镜下见形态相对单一弥漫浸润的体积较大的肿瘤细胞(HE×100);B:乳腺病灶超声造影的时间-强度曲线呈快上快下型改变,上升支陡峭,下降支较快;C:颈部淋巴结超声造影时间-强度曲线呈快上快下型改变,乳腺病灶较颈部淋巴结消退稍快,两者灌注形态与周围正常组织差别均较大;GCB:生发中心B细胞(germinal center B-cell-like) 图 2 65岁女性左乳和颈部淋巴结GCB型弥漫大B细胞淋巴瘤患者病理及超声造影时间-强度曲线检查结果 Fig.2 Pathological finding and time-intensity curve examination results of contrast-enhanced ultrasonography in a 65-year-old female patient with GCB diffuse large B-cell lymphoma in the left breast and cervical lymph nodes |

乳腺淋巴瘤是一种起源于乳腺内的淋巴结或淋巴网状组织的淋巴造血系统恶性肿瘤[5],包括PBL和SBL。PBL是一种少见的结外淋巴瘤,目前仍沿用Wiseman等[6]于1972年提出的诊断标准:(1)乳腺组织与病灶密切相邻;(2)仅局限于乳腺内或只伴同侧腋窝淋巴结受累(乳腺内病灶大小 > 同侧腋窝淋巴结大小);(3)首次诊断为淋巴瘤;(4)诊断的组织病理学标本需充足。SBL为全身淋巴瘤的一部分,或作为其他器官淋巴瘤的1个复发部位。对乳腺弥漫性大B细胞淋巴瘤原发组和继发组的影像学和组织学特点进行对比分析的研究认为,对于相同组织学类型的乳腺淋巴瘤,原发组和继发组的影像学和组织学形态相当[7]。乳腺淋巴瘤女性多发,男性发病罕见[8],任何年龄均可发病。本组16例均为女性,年龄29~71岁,(55±15)岁,多以无痛性乳腺肿块就诊,肿块可在短期内迅速增大,增大后乳腺可出现局部疼痛类炎性反应表现,肿瘤可阻塞乳腺淋巴管导致淋巴回流受阻,使皮肤水肿和增厚,一般不伴有乳头溢液、乳头凹陷、橘皮征和酒窝征等典型乳腺癌的表现。本组中仅1例因乳腺结节的常规复查就诊,其余均以乳腺肿物为主诉就诊,符合此特征。16例从发现乳腺肿物到就诊从1 d~1年余不等,仅1例发现1年余后就诊,就诊时已伴有肺、肝、骨及骨髓等多处累及,该患者伴有发热、盗汗和体质量减轻等全身症状,其余患者均未伴有全身症状。由于乳腺淋巴瘤发病率低,临床症状不典型,影像特征不特异,以往临床医师常将其误诊为乳腺癌行手术治疗,即使患者术前行穿刺活检,有些也无法通过穿刺标本确诊。本研究中14例行穿刺活检,3例(21.4%)未能确诊,而经区段术标本确诊。3例确诊时间分别为2011年4月、2013年8月和2016年6月。近几年,随着穿刺医师和病理诊断医师对乳腺淋巴瘤认识的提高,穿刺时尽量选取病灶内低回声或极低回声区,穿刺这些区域更有助于获得肿瘤细胞组织[9],2016年12月以来的7例均经穿刺标本确诊,对临床治疗方案的选择起到重要作用。乳腺淋巴瘤最常见的组织病理学类型为弥漫性大B细胞淋巴瘤,其余组织类型均少见,本组弥漫性大B细胞淋巴瘤15例,B细胞黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤1例。乳腺淋巴瘤治疗主要以化疗为主,化疗方案主要采取R-CHOP方案,常规6个周期,化疗后效果较好,1例化疗+局部放疗后乳房肿物仍控制不佳,后行单乳切除术;还有1例确诊乳腺淋巴瘤43个月后转化为AML-M5,化疗1个月后出现骨髓抑制,继发呼吸道感染,并出现酸中毒死亡。总体来说,R-CHOP化疗方案对乳腺淋巴瘤效果较好,能缓解大部分患者病情。

影像诊断方面,乳腺淋巴瘤钼靶多表现为乳腺内密度增高肿块,边界清或不清,可有浅分叶,也可表现为乳腺内结构紊乱。乳腺MRI平扫T1WI呈低或等或高信号,T2WI呈高信号,DWI呈高信号,ADC呈低信号,这与李雪等[10]报道相似。李雪等[10]还提出显著降低的ADC值、贴边血管征、血管穿行征以及延迟强化后的勾边强化等都有助于乳腺淋巴瘤的诊断。全身葡萄糖代谢检查表现为乳腺内糖代谢增高,可提示恶性肿瘤性病变,对于肿瘤累及范围、分期、预后判断及全身情况的评估均有很高价值。

超声是乳腺疾病的首选检查手段。乳腺淋巴瘤在超声上有一定的特征,超声上多表现为单侧乳腺内孤立的肿块。本组中12例为单乳单发,也可以为乳腺内多发的肿块;4例为单乳多发。病灶内部回声复杂多样,主要表现为边界可辨的极低回声型、高低相间结构紊乱型和低回声或极低回声背景下见条状或网格状高回声型。本研究中有2例3个病灶(16.7%,3/18)表现为边界可辨的极低回声型,均后方回声增强,椭圆形或分叶形。后方回声增强可能与乳腺淋巴瘤病理上可见大量较单一的细胞成分和声波穿透病变组织时声衰减少有关。形态上的差异可能与肿瘤细胞浸润位置和程度的不同有关。该类型与结内淋巴瘤超声表现极其相似,肿块内部回声明显减低,有时酷似囊肿。本组边界可辨的极低回声型的2例均有淋巴瘤病史,超声均做出正确诊断。1例为乳腺内多发肿块,均为边界可辨的极低回声,后方回声增强,高度提示乳腺淋巴瘤。另1例为乳腺内单发肿块伴颈部淋巴结肿大,乳腺肿块和颈部淋巴结常规超声和造影后的增强模式和时间-强度曲线均相似,说明二者高度同源,乳腺淋巴瘤来源于乳腺内的淋巴结。本组中有50.0%(9/18)的乳腺淋巴瘤表现为高低相间结构紊乱型,后方回声增强(22.2%, 2/9)或无改变(77.8%,7/9),局限性(55.6%,5/9)或弥漫性(44.4%,4/9)无明显边界,或类似乳腺炎表现,这种表现与其病理基础密切相关[11]。病理上增生纤维组织中见灶状淋巴样细胞,残存乳腺组织呈高回声,肿瘤细胞浸润区呈低回声,肿瘤细胞的浸润程度和范围决定了病灶内部低回声区的分布和多少。此类型超声易误诊为乳腺癌(55.6%,5/9)、乳腺炎(33.3%,3/9)或导管上皮不典型增生(11.1%,1/9)。本组有3例误诊为乳腺炎,其中1例伴有乳腺疼痛且既往有结内淋巴瘤的病史;另1例病灶较大,病灶深方可见极低回声区,彩色多普勒受深度影响,位置较深时不易探及血流信号,操作者误认为病灶深方极低回声为脓肿液化而造成误诊。还有1例外院误断为乳腺炎,抗感染治疗3个月未见明显好转,乳腺肿块逐渐增大来本院就诊,经穿刺确诊为乳腺淋巴瘤。在病理上最易与炎性病变混淆的是黏膜相关淋巴样组织(mucosa associated lymphoid tissue,MALT)淋巴瘤,淋巴滤泡间出现大量单核样B细胞单克隆性增生及见到淋巴上皮病变等提示为MALT淋巴瘤[12-13]。当超声怀疑乳腺炎性反应,抗感染治疗没有效果时,应尽早行超声引导下穿刺活检,以明确病理。本组中有33.3%(6/18)的乳腺淋巴瘤出现低回声或极低回声背景下见条状或网格状高回声型特征,后方回声增强(66.7%,4/6)或无改变(33.3%,2/6),局限性(100%,6/6)。以往报道认为,此类型为乳腺淋巴瘤特征性表现,淋巴瘤内线状或条带样高回声在病理上与淋巴瘤周边的脂肪及纤维组织相对应[11, 14]。本组此类型有5例(6个病灶),其中1例有淋巴瘤病史,结合病史超声做出正确诊断,其他患者超声均误诊为乳腺癌。乳腺淋巴瘤其他超声特点有平行生长,肿块较大(多 > 2 cm),形态多不规则,边缘多不光整,内部回声多不均匀,均无钙化,偶有毛刺,血流信号丰富,弹性软,与以往报道一致[11, 14-15],以上特征也可作为与乳腺癌的鉴别点。虽然过往报道中多提出乳腺癌多有毛刺和微小钙化,乳腺淋巴瘤多没有毛刺和钙化[11, 14-15],本组均没有钙化,但有4个病灶有毛刺,乳腺癌和乳腺淋巴瘤的鉴别仍然很难。

肿瘤的生长和侵袭依赖肿瘤内的新生血管,因此肿瘤的新生血管也成为肿瘤影像学研究的热点之一。超声造影为纯血池显像,是造影剂微泡在组织血管内的分布图像,能够清晰地显示病灶供养血管的形态,走行、分布及整个病灶内部微血管情况,可以检测出直径 < 100 μm的微血管,提高乳腺病灶微血管的检出率,直接反映病灶血管形态学特征及生物学行为[16-18]。本组乳腺淋巴瘤超声造影表现为快速高增强,早期病灶外周呈弥漫分布的亮点样增强(“雪花样”外观)。这些亮点相互融合,形成均匀增强,病灶内可见明显粗大迂曲的增强血管,这些亮点与肿瘤组织内扩张的小动脉有关[19-20]。本组乳腺淋巴瘤超声造影表现为造影剂消退时间早。曹文斌等[21]认为,淋巴瘤内血管内皮生长因子表达较高,血管增生不良形成动静脉吻合,造影剂在肿瘤内停留时间短,从而消退迅速。超声造影后在时间一强度曲线上的形态特征与病灶内血管结构、分布和数量等病理基础密切相关,客观反映了病灶内血流灌注的真实情况。本组1例乳腺内病灶和颈部淋巴结超声造影时间-强度曲线均呈快上快下型改变,说明乳腺内病灶与颈部淋巴结血流灌注情况相似,病理基础相似,两者高度同源。有研究报道,4例继发于乳腺癌的腋窝淋巴结转移超声造影时间-强度曲线均呈快进慢退型改变,以此可用于与乳腺癌转移淋巴结的鉴别[22]。

本组病例较少,年代跨度较长,超声图像的清晰度和操作者的手法和对乳腺疾病的认知程度都会有差异,对乳腺淋巴瘤的超声特点总结也存在局限性,但本组病例基本涵盖了研究报道的乳腺淋巴瘤的超声类型,对乳腺淋巴瘤的超声诊断有一定的帮助,期待更多大样本量对乳腺淋巴瘤的研究。

本研究显示,乳腺淋巴瘤多为乳腺内单发或多发的病灶,单侧发病多于双侧发病,常规超声表现多变,可以表现为边界可辨的极低回声,可以为高低回声相间结构紊乱,也可以为低回声或极低回声背景下见条状或网格状高回声,后方回声多增强,血流信号多丰富,超声造影可为快进高增强、雪花样增强和快速消退等表现。总之,乳腺淋巴瘤有一些特有的超声特征,超声有助于乳腺淋巴瘤的诊断。

| [1] |

Parashar K, Nepal P, Assaker R, et al. Incidentally detected non-Hodgkin's lymphoma of the breast. A case report with review of literature[J]. Radiol Case Rep, 2021, 16(1): 205-209. DOI:10.1016/j.radcr.2020.11.009 |

| [2] |

Raj SD, Shurafa M, Shah Z, et al. Primary and secondary breast lymphoma: clinical, pathologic, and multimodality imaging review[J]. Radiographics, 2019, 39(3): 610-625. DOI:10.1148/rg.2019180097 |

| [3] |

Kewan T, Covut F, Ahmed R, et al. Clinical characteristics and outcomes of primary breast lymphoma: the Cleveland Clinic experience[J]. Cureus, 2020, 12(6): e8611. |

| [4] |

American College of Radiology. ACR BI-RADS atlas: breast imaging reporting and data system[M]. 5th ed. . Reston: American College of Radiology, 2013.

|

| [5] |

邱少东, 丛淑珍. 浅表器官和周围血管超声读片[M]. 北京: 人民军医出版社, 2009.

|

| [6] |

Wiseman C, Liao KT. Primary lymphoma of the breast[J]. Cancer, 1972, 29(6): 1705-1712. DOI:10.1002/1097-0142(197206)29:6<1705::AID-CNCR2820290640>3.0.CO;2-I |

| [7] |

刘梅, 李席如, 李琳琳, 等. 乳腺淋巴瘤的临床病理分析[J]. 诊断病理学杂志, 2017, 24(6): 401-405. DOI:10.3969/j.issn.1007-8096.2017.06.001 |

| [8] |

曾小科, 王学梅, 陈治光. 男性原发性乳腺淋巴瘤超声表现1例[J]. 中国医学影像技术, 2021, 37(9): 1438. |

| [9] |

邓晶, 徐祎, 栗翠英, 等. 乳腺弥漫大B细胞淋巴瘤超声表现及其误诊原因分析[J]. 临床超声医学杂志, 2017, 19(5): 325-328. |

| [10] |

李雪, 孙琨, 柴维敏, 等. 原发性乳腺弥漫大B细胞淋巴瘤的MRI表现并文献复习[J]. 肿瘤影像学, 2021, 30(5): 368-375. |

| [11] |

邓晶, 徐祎, 王亚丽, 等. 乳腺淋巴瘤超声影像与病理分析[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(33): 2655-2658. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.33.012 |

| [12] |

饶笳, 阮淼, 于宝华, 等. 乳腺粗针活检中淋巴造血系统肿瘤的临床病理特征[J]. 中华病理学杂志, 2018, 47(10): 737-742. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2018.10.001 |

| [13] |

马少飞, 林军, 师晓琴, 等. 乳腺淋巴瘤22例临床病理特征分析[J]. 诊断病理学杂志, 2021, 28(5): 327-331. |

| [14] |

谢亚咩, 陈煜东, 朱樱, 等. 乳腺淋巴瘤的多模态超声研究[J]. 中国超声医学杂志, 2021, 37(11): 1223-1226. DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2021.11.007 |

| [15] |

敬基刚, 彭玉兰, 李嘉俊. 乳腺淋巴瘤的超声图像特征[J]. 华西医学, 2008, 23(3): 572-573. |

| [16] |

杜晶, 李凤华, 方华, 等. 超声造影微血管成像评估乳腺肿瘤血管形态及分布特征[J]. 中华超声影像学杂志, 2007(9): 773-776. |

| [17] |

李晶, 陈光弟, 豆晓锋, 等. PET/CT显像与超声成像对乳腺肿瘤良恶性诊断的价值[J]. 实用肿瘤杂志, 2021, 36(6): 502-506. |

| [18] |

冯景, 王洲, 刘芳欣, 等. 声触诊组织成像定量技术联合超声造影对BI-RADS 4类乳腺肿瘤的鉴别诊断价值[J]. 实用肿瘤杂志, 2021, 36(2): 145-148. |

| [19] |

Khanna R, Sharma AD, Khanna S, et al. Usefulness of ultrasonography for the evaluation of cervical lymphadenopathy[J]. World J Surg Oncol, 2011, 9: 29. |

| [20] |

Jin Y, He YS, Zhang MM, et al. Value of contrast-enhanced ultrasonography in the differential diagnosis of enlarged lymph nodes: a meta-analysis of diagnostic accuracy studies[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2015, 16(6): 2361-2368. |

| [21] |

曹文斌, 陈琴, 岳林先, 等. 原发性腮腺淋巴瘤常规超声造影表现及相关文献复习[J]. 中国超声医学杂志, 2019, 35(2): 180-183. |

| [22] |

张家庭, 李泉水, 曹秋平, 等. 乳腺癌腋窝淋巴结转移声像图与声学造影特征分析[J]. 现代医药卫生, 2004, 20(19): 1963. |

2022, Vol. 37

2022, Vol. 37