2. 中国石油大学(华东)海洋油气装备与安全技术研究中心

2. Center for Offshore Equipment and Safety Technology, China University of Petroleum(Huadong)

0 引言

超强台风引起的极端风载荷是海洋平台上部结构以及油气设备损坏的直接原因。美国矿产管理局统计结果表明,2005年飓风Katrina和Rita造成52座平台上部设施严重破坏,2008年飓风Gustav和Ike致使60座平台甲板结构受损,这些破坏直接导致平台停产[1-2]。A.KAREEM等[3]的研究结果表明,台风作用下,侧向风载占导管架所受水平载荷的1/10以上,成为导管架上部组块设计的重要载荷。近年来,为满足深海油气开发需求,导管架平台上部组块向大型化发展。因此在大型平台抗风暴设计时,有必要对其上部组块结构风载荷进行精确计算。

海上固定式平台风载荷计算主要基于API规范中推荐的拖曳力公式[4],但实际上平台上部组块结构复杂,难以用统一的计算公式精确计算,因此,国内外对复杂结构的风载荷精确评估主要通过风洞试验和数值模拟的方式完成。目前,国外学者针对导管架平台、自升式平台、半潜式平台、TLP平台以及钻井船等海洋结构物,采用风洞试验及数值模拟方法展开了大量研究[5-8],包括上部组块结构的均值风载系数、极值风载荷及飓风湍流特性等。S. GOMATHINAYAGAM等[9]总结并回顾了与海洋结构物相关的48个风洞试验,分析了平台上部结构的动态风载效应。国内方面,文献[10]基于风洞试验和数值模拟,讨论了自升式平台上部组块间的遮蔽效应、体型系数及升力效应;文献[11]对半潜式平台的风载进行测试,研究了其上部结构的体型系数;陈维杰等[12]采用CFD技术对某导管架平台所受风载荷进行数值模拟,但其建立的模型过于简化,计算精度不够。目前,国内关于固定式平台上部组块风洞试验研究的文献鲜有报道。

本文以南海某固定式平台为例,借助国内先进风洞实验室,对该平台上部组块进行风洞试验,测定其在全风攻角下的风压分布、各模块的体型系数以及风载荷;并基于CFD技术对其进行数值仿真,将风洞试验结果、数值仿真结果和规范公式计算结果进行对比分析。所得结论可为我国导管架平台结构设计和结构安全评估提供参考。

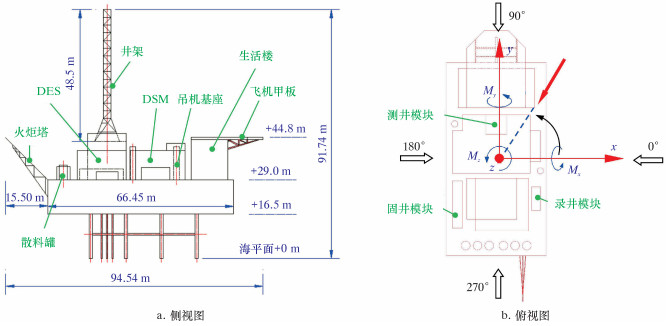

1 平台上部组块风洞试验 1.1 风洞试验模型笔者以南海某固定式平台典型上部组块为试验对象,其甲板总长66.45 m,宽34.00 m,井架顶点距海平面高91.74 m,平台上层甲板布置了油气钻井所需的各个模块,如图 1所示。

|

| 图 1 平台上部组块布置图 Fig.1 The layout of the topside modules of the platform |

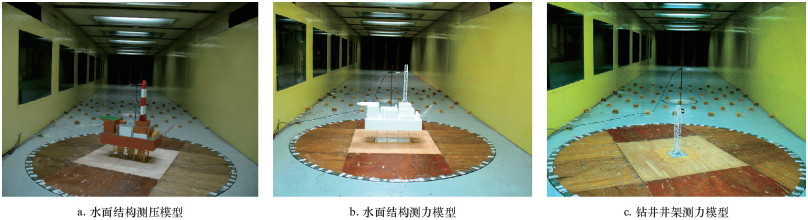

采用模型缩尺比为1:100进行试验,主要包括平台整体测压试验、整体测力试验以及井架测力试验3部分。试验时,每间隔15°进行1组,试验风攻角和坐标系的定义如图 1b所示,试验模型如图 2所示。其中,测压试验上部组块采用刚性压缩平板制作,平台桩腿即隔水导管则采用有机塑料制作;测力试验模型上部组块采用泡沫制作,以满足轻质的试验要求,平台桩腿即隔水导管采用有机玻璃制作,以提供足够的刚度;钻井井架测力模型采用有机塑料制作,用于分析井架的镂空系数。

|

| 图 2 试验坐标系统与试验模型 Fig.2 Test coordinate system and test model |

1.2 试验参数及边界条件

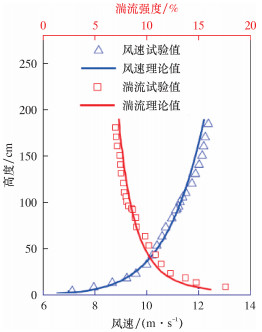

试验时,模型参考高度为79.0 cm;参考风压为1.27 kPa;参考点风速为11 m/s;地面的表面粗糙度取0.2;测压层数和点数分别为13和705个;试验采样频率为500 Hz,采样时间为180 s;大气边界层风速剖面根据标准GB 50009—2012采用指数剖面设定[13],湍流强度采用API规范中推荐的指数函数[4],大气层边界通过风洞入口处的速度衰减和涡流装置进行模拟,并采用二元尖塔、粗糙元阵列以及挡板模拟目标风场。针对试验模型,通过Cobra三维测流仪测量高度范围在0.0~1.8 m内的风速剖面和湍流强度剖面,结果如图 3所示。

|

| 图 3 试验风场剖面图 Fig.3 Sectional view of the test wind field |

由图 3可知,试验风速剖面及湍流强度剖面与目标梯度风剖面比较接近,试验段误差满足小于5%的要求。由此可知,通过旋转基座即可开展平台在全风攻角下的风洞试验。

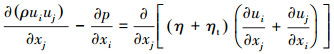

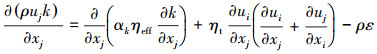

2 导管架平台上部组块风场数值模拟 2.1 CFD数值模拟方法Fluent软件是目前解决钝体绕流问题的主要软件之一,该软件包含了不同形式的湍流计算模型,其中以雷诺时均N-S方程为基础的RNG k-ε湍流模型的控制方程为[12]:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

式中:u为流体速度,m/s;i、j、n=1、2、3,表示沿x、y、z轴方向上的分量;ρ和p分别表示空气密度和压力,单位分别为kg/m3和Pa;k和ε分别为湍动能和湍动能耗散率;η为分子黏度;ηt为湍流黏度,ηt=ρcμk2/ε,cμ为常数;ηeff为有效湍流黏性系数;αk和αε分别为k方程和ε方程的湍流Prandtl数;c1、c2为常数;σε、σk分别表示ε方程和k方程的有效湍流Prandtl倒数;Rε为耗散项。

2.2 上部组块风场模拟首先基于RNG k-ε湍流模型,收敛残差设置为0.001,模拟平台周围的三维流场,得到平台上部组块的表面压力分布;然后将压力数据导入到Tecplot软件中进行后处理,得到其表面压力系数分布,如图 4所示。由图 4可知,平台钻井设备模块(Drilling Equipments Set, DES)、钻井支持模块(Drilling Support Module, DSM)、录井模块、直升机甲板及生活楼等各模块之间的压力系数等值线分布相对紊乱,甲板边角与拐角处的风压系数较内部平面区域要小。这说明平台各模块之间对风场存在干扰,造成了风压分布的不均。

|

| 图 4 风攻角为0°时平台压力系数分布 Fig.4 istribution of platform pressure coefficient when wind attack angle is 0° |

绘制该平台上部组块风场的纵、横截面速度矢量图,如图 5所示。由图 5可知,风速场在纵、横截面远离平台边界处均成自由流动,受平台阻流的影响,在靠近平台边界时开始出现明显分流的现象。由图 5a可知:平台直升机甲板顶部风速明显增大,而DSM位置处的风速明显降低,这是因为直升机甲板完全暴露在风场中,周围无任何遮挡,而DSM受生活楼的遮蔽作用,二者之间的通道风速几乎为降为0;迎风面上,平台下甲板底部风速有所增大,且对平台产生了一定升力;当风场流经平台背风面甲板腿后,其速度有所降低,显然这是密集的隔水套管群对平台风场的遮蔽和干扰效应所致;当流过平台后,风速已降低至很小,且在平台背风面DES及灰罐模块等位置出现漩涡现象。由图 5b可知,受上部组块之间的遮蔽和干扰,稳态风场流经平台时发生明显的变化且流场紊乱,结构设备越集中、形状越复杂,风场流动就越复杂,尤其在平台拐角以及模块之间,呈现分流、冲撞、回旋、绕射以及漩涡等复杂流动现象。显然,这些复杂的流动状态会影响风载荷的大小,而当前规范推荐公式尚未精细考虑结构之间的干扰和遮蔽效应。

|

| 图 5 风攻角为90°时平台上部组块风场切片速度矢量图 Fig.5 Vector diagram of the slice velocity of the wind field on the platform topside modules at a wind attack angle of 90° |

3 试验结果与数值模拟结果对比分析 3.1 平均风压系数对比

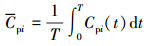

平均风压系数可以对参考风压进行有效转化,从而获得原型结构的风压分布,继而得到平台不同模块的体型系数。测压点处的平均风压系数

|

(5) |

式中:T为采样周期,s;t为时间,s;Cpi(t)为平台模型表面上i测压孔所在位置t时刻风压系数。

分别取试验典型测点D32(甲板位置, 0°迎风面测点)、GC21(生活区, 0°迎风面测点)、K13(井架中部, 0°迎风面测点)和M2(井架顶部, 90°迎风面测点),对风洞试验结果与数值模拟结果进行比较,结果如图 6所示。由图 6可知:各测点的风压系数随风攻角的改变而改变,甲板位置和井架位置风压系数关于风攻角呈对称分布,二者均以垂直于其迎风面的轴为对称轴,说明这两个位置处风压受其他模块影响较小;生活楼位置处风压系数呈非对称分布,说明其风压受直升机甲板及周围模块影响显著。对比同一测点的试验和数值结果可知,风洞试验结果与数值仿真结果在不同风攻角下均比较接近,数值结果略大于试验结果,其主要原因为模型缩尺产生了测试误差。

|

| 图 6 典型测点平均风压系数对比曲线 Fig.6 Comparison curve of average wind pressure coefficient at typical measuring points |

3.2 体型系数对比

目前固定式平台规范中仅给出了几类常规结构的体型系数[4](如圆形柱体体型系数为0.5,梁为1.5等),但未考虑风攻角的影响。为此,本文基于风洞测压试验,对不同风攻角下平台各结构设备模块的体型系数进行分析,并将其结果与数值模拟结果和规范推荐值进行对比,如图 7所示。

|

| 图 7 平台各模块体型系数对比曲线 Fig.7 Comparison curves of body shape coefficients of each module on the platform |

由图 7可知,数值模拟和风洞试验的体型系数计算结果均随风攻角的变化而改变,二者的数值大小及变化趋势较为一致,但均与规范推荐值存在差异。观察具体模块体型系数变化规律及大小,甲板模块体型系数呈现一定对称性,幅值在0.5范围内波动,各风攻角下的结果均明显大于规范值,如图 7a所示。

钻井支持模块、钻井设备模块和生活楼模块的体型系数随风攻角变化幅值变动较大,且其数值既存在大于规范值的情况,亦存在小于规范值的情况,显然这是各模块受周围结构的干扰和遮蔽效应导致不同风攻角下风压分布变化较大所致。由图 7c可知,风攻角为0°~180°时,由于灰罐被完全遮蔽,其体型系数较小,约为0.1,远小于规范值,而180°~360°时,随着灰罐逐渐暴露在迎风面处,其体型系数逐渐增大,但总体数值仍小于规范值,说明各个灰罐之间存在遮蔽和干扰效应。此外,在180°~360°时其体型系数呈非对称变化,说明该风攻角范围内平台其他模块非对称的布置对其起到干扰作用。如图 7f所示,井架模块的体型系数变化趋势与甲板模块相近,这是因为模型试验时井架被简化为实体结构且位于平台最顶部,几乎不受其他结构模块干扰。

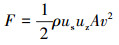

3.3 风载荷对比目前,海洋平台所受风载荷主要基于API规范中推荐的拖曳力公式进行计算[4],计算公式为:

|

(6) |

式中:v为风速,m/s;A为结构迎风面积,m2;F为平台所受风载荷,N;us和uz分别为结构体型系数和高度系数,取值见文献[4]。

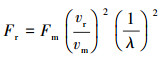

根据风洞试验原理,作用于原型平台结构上的风载荷计算公式为[14]:

|

(7) |

式中:Fr和Fm分别为原型结构所受风载荷和模型测试风载荷,kN;vr和vm分别为原型结构风速和试验模型风速,m/s;λ为缩尺比。

图 8展示了风洞试验法、数值风洞仿真法和规范公式计算得到的平台上部组块在不同风攻角下的风载荷。

|

| 图 8 不同方法得到的平台上部组块风载荷曲线 Fig.8 The wind load curve of the platform topside modules obtained by different methods |

从数值大小上分析,数值模拟与风洞试验结果基本一致,二者均小于规范公式计算结果,这主要是公式无法考虑各结构模块之间的干扰和遮蔽效应所致。从结果的变化趋势上分析,3种方法计算的风载荷大小变化趋势基本一致,公式计算结果较其他两种方法变化梯度较大,这是因为公式未能考虑结构模块体型系数随风攻角的变化。数值模拟结果和风洞试验结果在个别风攻角下变化趋势存在一定差异,其原因一方面是数值模拟采用平台原始尺寸,而试验采用缩尺模型,从而导致不同风攻角下结构差异的影响减弱;另一方面数值模拟时井架简化为实体结构,计算风载荷采用乘以镂空系数来简化,存在一定误差[15]。综上所述,数值方法和风洞试验可以较好地考虑结构模块之间的干扰和遮蔽效应,以及风攻角对结构体型系数的影响,较规范公式而言,在评估平台上部组块所受风载荷时具有更高的精度。

4 结论与建议(1) 通过风洞测压和测力试验,计算得到平台各模块的风压系数、体型系数以及风载荷,与仿真值和规范值对比结果表明:风攻角对风压系数、体型系数以及风载荷影响较大,不同风攻角下平台各个模块风压系数和体型系数不同,其值在0.1~2.2范围内变化,而规范公式无法反映风攻角的影响。

(2) 规范公式计算的风载荷结果偏于保守,在不同风攻角下的平均值比风洞试验和数值仿真结果大30%,这在平台结构设计时起到增强结构冗余度的作用,但针对极端工况下的计算,或是对老龄平台再利用评估时,建议采用数值仿真或风洞试验进行修正,以获得更精确的载荷结果。

(3) 数值仿真与风洞试验在计算平台平均风压分布、结构体型系数以及风载荷时比较接近,随风攻角的变化趋势亦基本相同,且仿真结果较风洞结果对风攻角的变化影响反映更加细致,即数值仿真具有较高的精度和良好的适用性。考虑到风洞试验的高昂成本以及模型缩尺的影响,对大型导管架固定式平台上部组块结构风载荷精细评估时,建议采用数值仿真代替风洞试验。

| [1] |

PUSKAR F J, VERRET S. Assessment of fixed offshore platform performance in Katrina and Rita[R]. MMS Project 578, 2007.

|

| [2] |

KAISER M J, YU Y. The impact of Hurricanes Gustav and Ike on offshore oil and gas production in the Gulf of Mexico[J]. Applied Energy, 2010, 87(1): 284-297. DOI:10.1016/j.apenergy.2009.07.014 |

| [3] |

KAREEM A, KIJEWSKI T, SMITH C E. Analysis and performance of offshore platforms in Hurricanes[J]. Wind & Structures, 1999, 2(1): 1-24. |

| [4] |

ANON. Recommended practice for planning, design and constructing fixed offshore platforms-working stress design: APIRP 2A-WSD[S].[S.l.]: American Petroleum Institute, 2007.

|

| [5] |

LEE T S, LOW H T. Wind effects on offshore platforms: a wind tunnel model study[R]. ISOPE-1-93-281, 1993.

|

| [6] |

DAVENPORT A G, HAMBLY E C. Turbulent wind loading and dynamic response of jackup platforms[R]. OTC 4824-MS, 1984.

|

| [7] |

BOONSTRA H, LEYNSE C. Wind tunnel tests on a model of a semi-submersible platform and comparison of the results with full scale data[R]. OTC 4245-MS, 1982.

|

| [8] |

HUANG E W, PADRON H, SCOVELL D C, et al. Aerodynamic and hydrodynamic model tests of the Enserch Garden Banks floating production facility[R]. OTC 7771-MS, 1995.

|

| [9] |

GOMATHINAYAGAM S, VENDHAN C P, SHANMUGASUNDARAM J. Dynamic effects of wind loads on offshore deck structures-a critical evaluation of provisions and practices[J]. Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 2000, 84(3): 345-367. DOI:10.1016/S0167-6105(99)00113-0 |

| [10] |

LIN Y, HU A K, XIONG F, et al. Discussion on key points of wind load of jack-up unit[J]. China Ocean Engineering, 2014, 28(1): 127-138. DOI:10.1007/s13344-014-0010-y |

| [11] |

朱航, 马哲, 翟钢军, 等. HYSY-981半潜式平台风载荷数值模拟与风洞实验[J]. 船海工程, 2009, 38(5): 149-152. ZHU H, MA Z, ZHAI G J, et al. Numerical simulation and wind tunnel tests of wind loads acting on HYSY-981 Semi-submersible platform[J]. Ship & Ocean Engineering, 2009, 38(5): 149-152. DOI:10.3963/j.issn.1671-7953.2009.05.036 |

| [12] |

陈维杰, 陈国明, 朱本瑞, 等. 强台风下导管架平台风载荷数值仿真分析[J]. 中国海上油气, 2013, 25(3): 73-77. CHEN W J, CHEN G M, ZHU B R, et al. Numerical simulation of wind load on jacket platform under strong typhoon[J]. China Offshore Oil and Gas, 2013, 25(3): 73-77. |

| [13] |

中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑结构荷载规范: GB 50009-2012[S].北京: 中国建筑工业出版社, 2012. Minstry of Housing and Urban Constructino of the People's Republic of China. Load code for the design of buildin structures: GB 5009-2012[S]. Beijing: China Building Industry Press, 2012. |

| [14] |

于昊.非线性载荷作用下自升式平台结构强度评估方法[D].哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012. YU H. Research on structure strength assessment method of self-elevating platforms based on no-linear loads[D].Harbin: Harbin Engineering University, 2012. |

| [15] |

朱本瑞.超强台风下导管架平台倒塌机理与动力灾变模拟研究[D].青岛: 中国石油大学(华东), 2014. ZHU B R. Research on collapse mechanism and dynamic catastrophe simulation for jacket platforms under super typhoon[D]. Qingdao: China University of Petroleum(Huadong), 2014. |