0 引言

天然气井普遍具有高压、高产的特点,气井管柱的完整性是保障安全生产的基础,井下安全阀作为高压气井的一道重要井控安全屏障,在高压气井完井管柱中被普遍采用[1-3]。但是,气井完井管柱中安全阀的通径普遍小于下部生产管柱的通径,这严重制约了作业工具串的尺寸,尤其是在发生井下落物时,直接制约了打捞工具的尺寸,增加了打捞作业难度。

连续管作业具有连续起下、带压作业和安全环保等突出优势,在国内各大油田应用越来越广泛[4-5]。因此,在充分调研国内外连续管应用技术现状的基础上,提出了大变径井筒连续管打捞工艺。目前,国内连续管打捞的专用工具种类较少[6]。付建华等[7]在川渝地区首次成功实施了穿心打捞连续管工艺。邹先雄等[8]对打捞连续管工艺进行了全面阐述,并介绍了现场应用情况。张荣军等[9]开展了连续管烂鱼头打捞工具的研发与应用。韩成才等[10]设计了一种连续管作业用液力释放式打捞器。窦益华等[11]设计研发了打捞连续管的新型双卡瓦可退式打捞工具,并开展了详细的性能分析。艾白布·阿不力米提等[12]提出了连续管打捞工艺并进行了现场应用。但是,针对在大变径井筒内实施连续管打捞工艺的问题,目前尚不能检索到相关研究报告,而这种工程问题在现场却时有发生。鉴于此,笔者结合油田生产需求,研制了一套大变径井筒连续管打捞连续管落鱼的专用工具。该工具在塔里木油田一口天然气开发井内首次应用成功,为今后在类似大变径井筒内实施打捞作业提供了一种新思路。

1 研发思路 1.1 大变径井筒连续管打捞技术难点在带有安全阀的大变径井筒内开展打捞作业具有以下难点:①安全阀内径限制了打捞作业前期射流和打铅印等作业的效果,难以确定鱼顶状况;②安全阀内径小于生产管柱内径,严重制约了打捞工具尺寸,进一步增加了鱼顶引入难度;③一旦捞获落鱼,在起管柱过程中,容易因落鱼变形严重而在安全阀位置发生卡阻或意外丢手事故;④连续管属于柔性管柱,打捞作业过程中易因下压载荷控制不当而使连续管发生损坏、甚至锁死,使井况复杂化[13];⑤连续管无法转动,进一步增加了鱼顶引入难度。

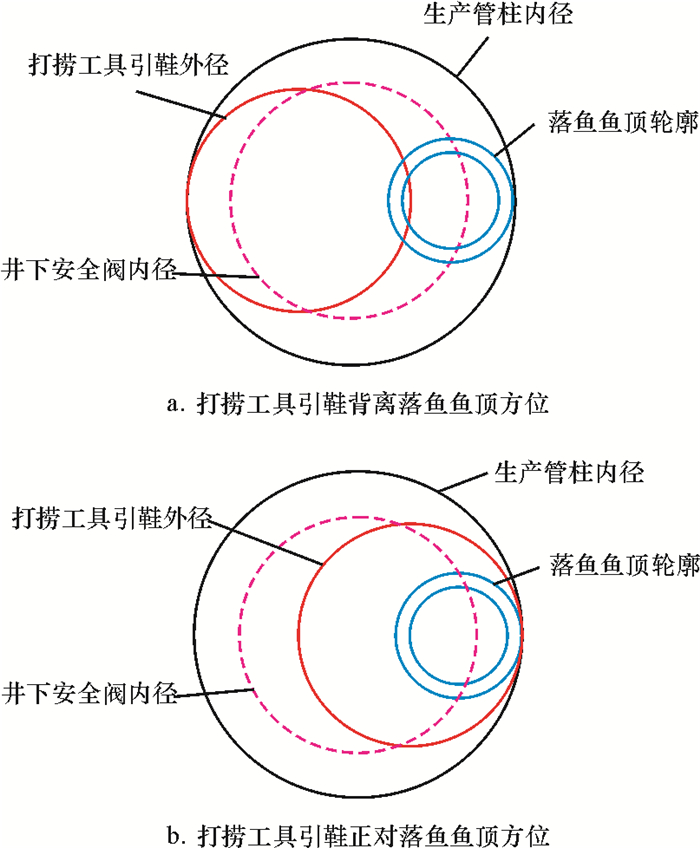

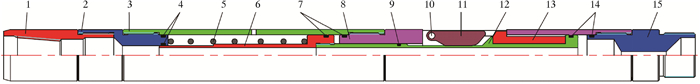

1.2 打捞技术思路在打捞作业过程中,打捞工具底部引鞋方位与实际鱼顶方位存在多种可能的相对位置关系。图 1展示了鱼顶位置与打捞工具引鞋位置的两个极限关系。图 1a表示引鞋方位与鱼顶方位相反,图 1b表示引鞋方位与鱼顶方位一致。打捞作业成功的前提是引鞋方位与鱼顶方位一致,但是连续管入井后无法转动管柱,因此必需保证引鞋方位在打捞管柱内人为可控。

|

| 图 1 引鞋与鱼顶方位的相对关系示意图 Fig.1 Sketch of the positional relationship between the guide shoe and the fish top |

2 技术分析 2.1 打捞工具结构及原理

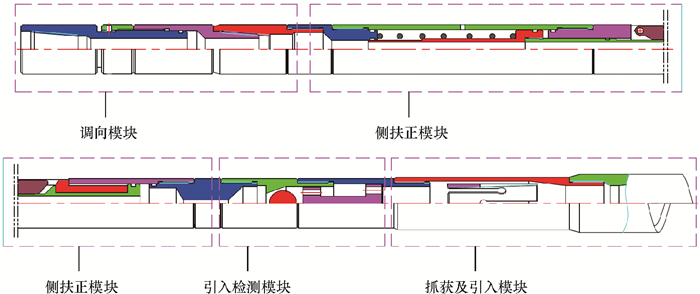

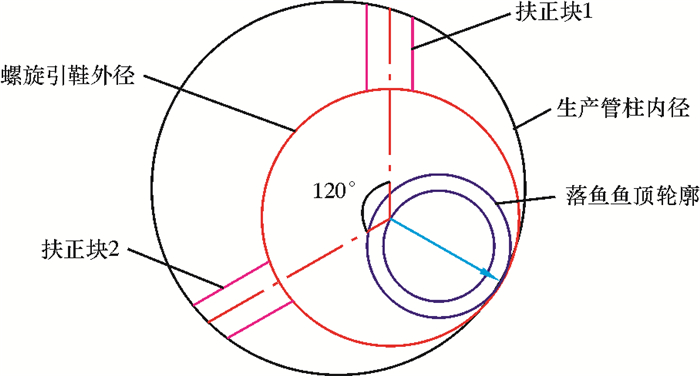

多功能打捞工具整体结构如图 2所示。该工具主体模块从下至上依次为抓获及引入模块、引入检测模块、侧扶正模块和调向模块。

|

| 图 2 打捞工具整体结构示意图 Fig.2 Schematic overall structure of fishing tool |

2.1.1 抓获及引入模块

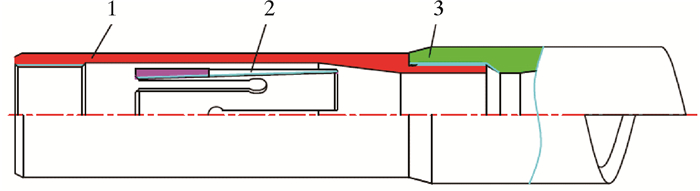

抓获及引入模块结构如图 3所示,主要由卡瓦外筒、打捞卡瓦及螺旋引鞋组成。螺旋引鞋通过特殊的旋向及内倒角设计,可以保证在引鞋方位和鱼顶方位几乎一致的情况下,通过下放管柱对鱼顶施加下压载荷而将鱼顶引入。卡瓦外筒通过下部的斜面设计,可以保证抓获后上提管柱过程中卡瓦进一步收缩,提高卡瓦抓获的可靠性。打捞卡瓦通过双侧开口设计,并在内侧加工有带锥度的公制螺纹,既可以保证鱼顶顺利进入卡瓦,又可以保持一定的弹性,使鱼顶可以顺利穿入并撑开卡瓦,进一步推动引入检测模块工作。

|

| 1—卡瓦外筒;2—打捞卡瓦;3—螺旋引鞋。 图 3 抓获及引入模块结构示意图 Fig.3 Schematic structure of capture & introduction module |

2.1.2 引入检测模块

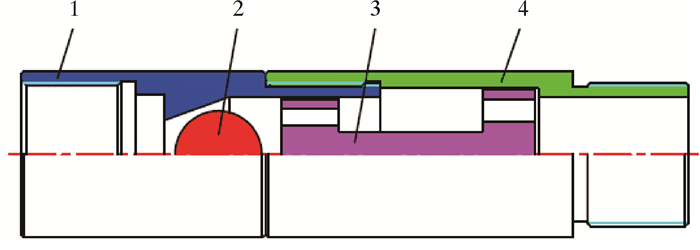

引入检测模块为一组反向机械式单流阀,如图 4所示。引入检测模块主要由坐落接头、钢球、传压杆及外筒组成。鱼顶加压引入后带动卡瓦一起上行,鱼顶推动传压杆上行,传压杆推动钢球关闭正向流动通道。作业现场先将泵车设置限压值,泵车启动后会因为流动通道关闭而发生瞬间超压停止现象,这是在地面判断落鱼成功抓获的信号。

|

| 1—坐落接头;2—钢球;3—传压杆;4—外筒。 图 4 引入检测模块结构示意图 Fig.4 Sketch of introduction detection module |

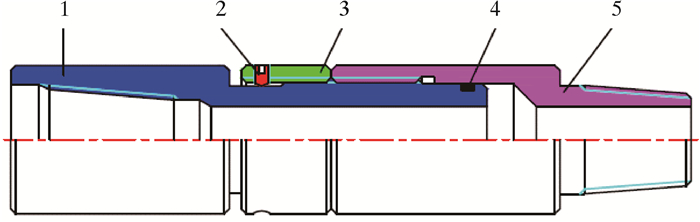

2.1.3 侧扶正模块

侧扶正模块结构如图 5所示,主要由上接头、密封外筒、动力外筒、节流短节和上下心轴等部件组成。在泵注流体通过该模块过程中,流体会在节流短节缩径处节流,相应产生较大的节流压力,该压力同时作用在下心轴下端面环形区域,产生向上的推力。该推力克服弹簧的张力并推动推块上行,带动扶正块张开,通过两组互呈120°的扶正块侧扶正作用,使打捞工具偏向生产管柱一侧,从而实现“侧扶正”功能,其侧扶正工作原理如图 6所示。展示了理想情况下引鞋及鱼顶方位对应关系。

|

| 1—上接头;2—转换头;3—密封外筒;4、7、9、14—密封圈;5—压缩弹簧;6—上心轴;8—动力外筒;10—销子;11—扶正块;12—下心轴;13—推块;15—节流短节。 图 5 侧扶正模块结构示意图 Fig.5 Schematic structure of side centralizing module |

|

| 图 6 侧扶正模块工作原理示意图 Fig.6 Schematic working principle of side centralizing module |

2.1.4 调向模块

调向模块为一组换向接头,结构如图 7所示。通过调整调节压环的位置,可以实现下接头360°自由调节,以此调节下部侧扶正模块的扶正方位。待侧扶正模块调至目标方位后,上紧紧定螺钉,完成整个打捞工具组合的调整。

|

| 1—上接头;2—紧定螺钉;3—调节压环;4—密封圈;5—下接头。 图 7 调向模块结构示意图 Fig.7 Sketch of direction adjustment module |

2.2 主要技术参数

总长1 460 mm,本体外径58 mm,引鞋外径68 mm,启动排量350 L/min,活塞行程50 mm,压缩弹簧中径31 mm,顶部连接扣型1.5 AMMT,工作温度0~120 ℃,耐压35 MPa,液缸外径46 mm,液缸内径17 mm,节流通道直径8 mm,压缩弹簧线径6 mm,最大打捞载荷400 kN。

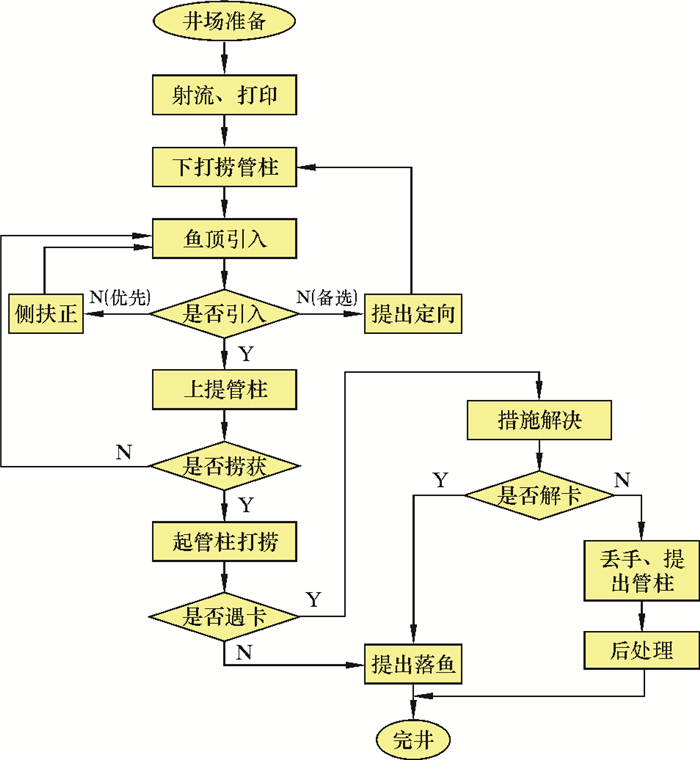

3 关键技术分析 3.1 打捞工艺在大变径井筒内实施连续管打捞连续管落鱼作业,工艺流程如图 8所示。先使用射流工具对井筒进行射流冲洗,为打铅印和后续打捞作业建立通道。打铅印的目的在于进一步明确鱼顶状况,判断鱼顶完整性及在井眼内的分布状况。若第一次下入打捞工具到位后下压引入失败,则起打捞工具至鱼顶上方,按规定排量启泵循环,激活侧扶正模块工作,推动引鞋至另一方位,再次下压引入,若引入成功则上提管柱打捞;若两次均引入失败,则提出打捞管柱,根据工具情况判断鱼顶方位,通过调向模块调节引鞋方位,继续下入直至打捞成功。在捞获上提过程中,若落鱼管柱未遇卡,则直接起出打捞管柱;若落鱼管柱遇卡严重,则尝试上提下放、循环泵注和循环降阻剂等方式解卡,若解卡成功则提出管柱,若解卡失败,则通过打捞工具上方的马达头总成完成丢手,等待后期处理。

|

| 图 8 打捞作业工艺流程图 Fig.8 Technological process of fishing operation |

3.2 打捞卡瓦性能分析

为了确保打捞卡瓦性能的稳定,研究了卡瓦抓获鱼顶过程中的应力分布特点,对卡瓦抓获鱼顶的过程进行了数值模拟分析。

3.2.1 数学模型建立利用ANSYS软件分析打捞卡瓦的抓获性能属于线性静力结构分析范畴,在线性静力结构分析中,所有与时间相关的因素均被忽略,由经典力学理论可知此时物体的动力学通用方程如式(1)所示,这是线性静力结构分析的理论数学模型。在分析过程中,材料需满足弹性材料和小变形理论,不考虑惯性的影响。

|

(1) |

式中:[K]为刚度系数矩阵,{x}为位移矢量;{F}为静力矢量。

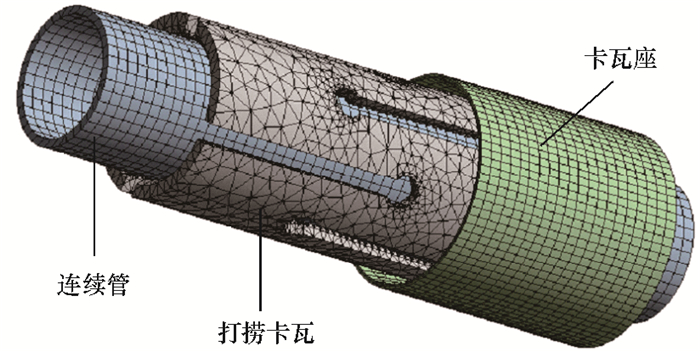

3.2.2 有限元模型建立采用ANSYS对打捞卡瓦抓获过程进行静力学有限元分析。建立包括连续管、打捞卡瓦和卡瓦座的抓获模块三维实体模型,如图 9所示。

|

| 图 9 抓获模块三维实体模型 Fig.9 3D solid model of capture module |

打捞卡瓦材料为60Si2Mn,其力学性能参数如下:屈服强度1 176 MPa,抗拉强度1 274 MPa,弹性模量210 GPa,泊松比0.3。

3.2.3 边界条件及结果分析对卡瓦抓获性能进行模拟的目的是研究其在卡瓦座轴向载荷作用下的应力分布情况,因此,指定约束如下:将连续管和卡瓦给定轴向固定约束,限制其轴向位移,再指定卡瓦座一个固定的轴向载荷,以模拟卡瓦抓获鱼顶后受到卡瓦座的轴向载荷作用。指定卡瓦座轴向载荷为10 kN,模拟抓获后初步上提管柱的工况,此时打捞卡瓦本体的应力云图如图 10所示。从图 10可以看出,打捞卡瓦最大应力分布于卡瓦顶部圆形孔周围,这是由于卡瓦收缩过程该区域变形量较大,卡瓦内侧应力均匀分布,且远小于卡瓦和连续管屈服载荷,不会对连续管落鱼本体造成破坏性影响,符合工况要求。

|

| 图 10 打捞卡瓦应力云图 Fig.10 Stress cloud map of fishing slip |

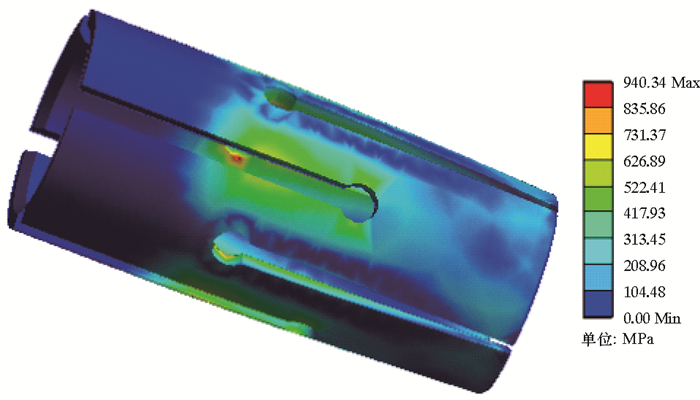

3.3 侧扶正模块性能分析 3.3.1 理论计算

侧扶正模块的工作原理是利用节流压差推动活塞上行,在压缩弹簧的同时推动扶正块伸出。根据ø58 mm侧扶正模块的结构参数,计算不同泵注排量下节流压差及其作用在活塞上的推力,计算结果如图 11所示。根据工具内压缩弹簧的结构力学参数,可得弹簧在活塞最大行程(对应排量345 L/min)下的轴向载荷为9.5 kN。对比曲线中数据可知:在排量为155 L/min时,弹簧启动压缩,扶正块开始伸出;在排量为345 L/min时,可以压缩弹簧至极限位置,此时扶正块全部展开。

|

| 图 11 侧扶正模块工作性能参数曲线 Fig.11 Performance parameter curve of side centralizing module |

3.3.2 地面试验

为了进一步验证侧扶正模块的工作性能,在地面进行了泵注试验。试验结果表明:在泵注排量160 L/min条件下,扶正块可以顺利伸出;当排量达到352 L/min时,扶正块完全伸出,活塞到达极限位置,停泵后,扶正块可自动收回,与理论计算相符,达到预期要求。

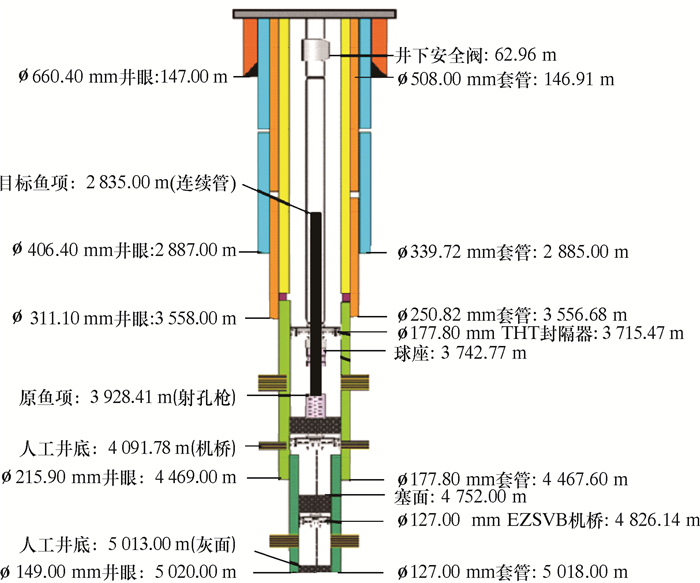

4 现场应用情况 4.1 基本井况目标井位于库车坳陷北部克拉苏构造带,完钻井深5 020 m,生产后期因水淹严重采取气举排液措施,利用ø38.10 mm连续管气举过程中,因连续管滚筒破漏而采取剪切措施,防喷器剪切闸板以下气举管柱落入井内。该井井身结构如图 12所示。

|

| 图 12 目标井井身结构图 Fig.12 Wellbore structure of the target well |

该井完井管柱为ø114.30 mm FOX油管,其内径为99.56 mm。该井安全阀内径仅为72.14 mm,且前期井内掉落有射孔枪工具串,目前原鱼顶深度预计为3 928.41 m。通过分析原鱼顶与连续管落鱼尺寸,判断原鱼顶位置应为新落鱼的鱼尾位置。

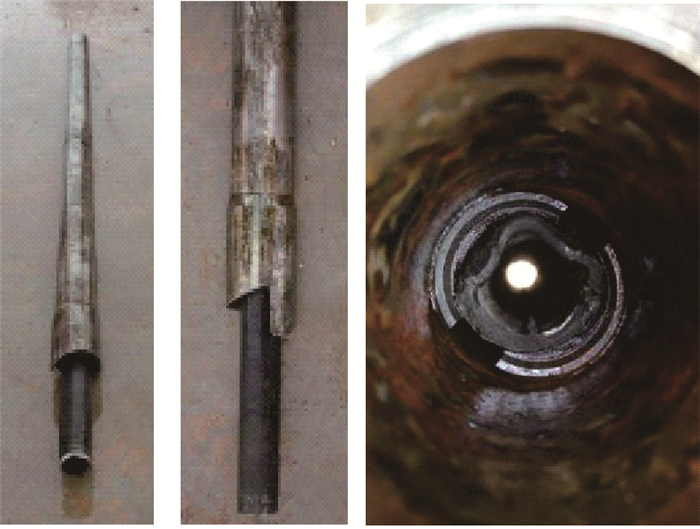

4.2 打捞过程 4.2.1 捞前准备利用ø50.80 mm连续管尾带旋转射流冲洗头对生产管柱进行射流冲洗,冲洗至鱼顶位置,下ø65.00 mm铅印打印鱼顶,起出铅印如图 13所示。通过铅印可以判断鱼顶紧贴生产管柱内壁,其外壁无大变形,内壁不规则缩径,但不影响捞筒外捞作业。

|

| 图 13 铅印印痕及本体偏磨情况 Fig.13 Lead impression and body eccentric wear |

4.2.2 打捞作业

连接打捞工具入井,管柱组合(从上至下)为:ø50.80 mm连续管+ø50.80 mm连接器+ø54.00 mm马达头总成+ø68.00 mm组合打捞工具(本体外径58.00 mm、螺旋引鞋外径68.00 mm)。探到鱼顶后加压25 kN,泵车100 L/min排量循环,无超压显示。随后上提至鱼顶上方2.5 m,开泵循环,排量360 L/min,保持循环的同时下放管柱,加压至25 kN过程中泵压无明显变化,判断引入失败,提出检查。打捞工具起出后照片如图 14所示。从图 14可以看出,引鞋尖端有明显压痕,其余位置无明显痕迹。结合打捞过程及工具情况综合分析认为,侧扶正模块工作情况下引入导致引鞋尖部插入落鱼内部,进而导致入鱼困难。

|

| 图 14 打捞工具起出后照片 Fig.14 Photo of fishing tool after lifted out |

将调向模块顺时针旋转45°,旨在通过引鞋平滑过渡边下压引入,以提高鱼顶引入成功率。再次入井,泵车排量360 L/min,并设置限压值,探到鱼顶后下压20 kN时,泵车超压停泵,判断鱼顶引入成功,上提悬重增大45 kN,确定捞获,提出并捞获落鱼,落鱼长度1 106 m。捞获落鱼照片如图 15所示。

|

| 图 15 捞获落鱼照片 Fig.15 Photo of captured fish |

此外,通过前期打铅印和后续两次打捞作业过程可以看出,铅印本体的偏磨方位与引鞋偏磨方位偏差大于90°,而两次打捞采用相同工具串作业,引鞋偏磨方位近似一致。因此不能直接通过铅印的偏磨及反映出的鱼顶方位来盲目调节打捞工具。

5 结论及建议(1) 大变径井筒连续管打捞连续管落鱼的专用工具通过模块化设计,可实现鱼顶引入、抓获和鱼顶检测等功能,其结构紧凑、现场操作性强、可靠性高。

(2) 结合打捞工具结构特点,提出了针对性的打捞工艺,并通过数值模拟和试验分别验证了打捞卡瓦和侧扶正模块的性能,确保了工具性能的稳定可靠。

(3) 现场应用结果表明,保证螺旋引鞋平滑过渡边对准鱼顶方位,将大幅提高下压引入效率。连续管连接不同的工具作业,工具串大直径段偏磨方位也不同,因此通过连续管打铅印来判断井下鱼顶实际方位的方法并不可取。

(4) 根据安全阀的内径尽可能放大引鞋尺寸,可以增加引入成功率,使引鞋外径小于安全阀内径4 mm便可保证其通过性。

(5) 建议在类似高压井完井过程中,尽量使安全阀通径与油管通径一致或者尽量相近,这样可为后续的管内作业提供便利,进而提高作业效率和效果。

| [1] |

杨向同, 沈新普, 崔小虎, 等. 超深高温高压气井完井含伸缩管测试管柱的应力与变形特征[J]. 天然气工业, 2019, 39(6): 99-106. YANG X T, SHEN X P, CUI X H, et al. Stress and deformation characteristics of completion and testing tubing string with expansion joints for ultra-deep HTHP gas wells[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(6): 99-106. |

| [2] |

李常友, 孙宝全, 董社霞, 等. SC35-120A型井下安全阀的研制[J]. 石油机械, 2005, 33(1): 43-44. LI C Y, SUN B Q, DONG S X, et al. Development of model SC35-120A down-hole safety valve[J]. China Petroleum Machinery, 2005, 33(1): 43-44. |

| [3] |

张绍槐. 井筒完整性的定义、功能、应用及进展[J]. 石油钻采工艺, 2018, 40(1): 1-8, 13. ZHANG S H. Definition, function, application and progress of wellbore integrity[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2018, 40(1): 1-8, 13. |

| [4] |

贺会群. 连续油管技术与装备发展综述[J]. 石油机械, 2006, 34(1): 1-6. HE H Q. Development of coiled tubing technique and equipment[J]. China Petroleum Machinery, 2006, 34(1): 1-6. |

| [5] |

马卫国, 卢雷, 王刚, 等. 基于AMESim的连续管注入头夹持力动态特性研究[J]. 石油机械, 2018, 46(5): 65-70. MA W G, LU L, WANG G, et al. AMESim-based study on dynamic behavior of gripping force of coiled tubing injector head[J]. China Petroleum Machinery, 2018, 46(5): 65-70. |

| [6] |

于东兵, 包文德, 马卫国, 等. 连续油管打捞技术专用工具研究现状及展望[J]. 石油机械, 2007, 35(1): 45-47. YU D B, BAO W D, MA W G, et al. Research status and expectation of special tools for coiled tubing fishing technology[J]. China Petroleum Machinery, 2007, 35(1): 45-47. |

| [7] |

付建华, 王雯靓, 陈国庆, 等. 穿心打捞连续油管技术与应用[J]. 钻采工艺, 2016, 39(5): 17-18. FU J H, WANG W L, CHEN G Q, et al. Application of cut-and-thread fishing for coiled tubing effects of shale formation occurrence on horizontal wellbore failure[J]. Drilling & Production Technology, 2016, 39(5): 17-18. |

| [8] |

邹先雄, 石孝至, 董守涛. 打捞连续油管落鱼工艺技术研究与应用[J]. 钻采工艺, 2018, 41(5): 16-18, 22. ZOU X X, SHI X Z, DONG S T. Study on how to fish coiled tubing and application[J]. Drilling & Production Technology, 2018, 41(5): 16-18, 22. |

| [9] |

张荣军, 苗芷芃, 周传喜, 等. 连续管烂鱼头打捞工具的研发与应用[J]. 石油机械, 2015, 43(3): 92-95. ZHANG R J, MIAO Z P, ZHOU C X, et al. Development and aplication of fishing tools for coiled tubing lost fish[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(3): 92-95. |

| [10] |

韩成才, 苗亮. 连续管作业用液力释放式打捞器设计[J]. 石油机械, 2015, 43(7): 97-100. HAN C C, MIAO L. Design of hydraulic release type fisher for coiled tubing operation[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(7): 97-100. |

| [11] |

窦益华, 刘曼, 郑杰, 等. 新型双卡瓦可退式连续油管打捞工具的设计与有限元分析[J]. 机械制造, 2019, 57(1): 74-76, 80. DOU Y H, LIU M, ZHENG J, et al. Design and finite element analysis of new double-kava retractable fishing tool for continuous reeled tubing[J]. Machinery, 2019, 57(1): 74-76, 80. |

| [12] |

艾白布·阿不力米提, 庞德新, 王一全, 等. 连续油管打捞连续油管关键工具研究与应用[J]. 石油钻探技术, 2019, 47(6): 89-95. AIBAIBU ABULIMIT, PANG D X, WANG Y Q, et al. The research and application of a key tool for coiled tubing fishing with coiled tubing[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2019, 47(6): 89-95. |

| [13] |

赵广慧, 梁政. 连续油管力学性能研究进展[J]. 钻采工艺, 2008, 31(4): 97-101. ZHAO G H, LIANG Z. Research on mechanical property of coiled tubing[J]. Drilling & Production Technology, 2008, 31(4): 97-101. |