2. 长庆油田分公司油气工艺研究院;

3. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室

2. Research Institute of Oil and Gas Technology, PetroChina Changqing Oilfield Company;

3. The National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil and Gas Fields

0 引言

长庆油田98%的油藏采用注水开发[1-4]。2010年以来,长庆油田大力发展精细分层注水技术,使油田产量由3 000万t上升至5 500万t。分注井由1 900口增加至8 500口,年测试工作量近2万井次,涉及到很大的人力和物力。2012年,中石油勘探开发研究院、大庆油田及长庆油田先后探索试验了有缆数字式分层注水技术[5-6],采用井下数字式配水器自动调节流量、测试分层动态数据,通过油管外预置电缆为数字式配水器供电、通信及数据读写。

有缆分层注水技术在长庆油田试验12口井,但在定向井中,井下配水器下井过程电缆保护难度大,无法满足带压作业要求,制约了该技术的应用。鉴于此,长庆油田基于随钻测量、数字控制和自动调节等技术,着力开展无缆数字式分注技术的攻关研究,开发出基于流体波码通信的数字式分层注水技术,应用该技术可实现分层流量的自动调节与注水井状况的远程实时监控。

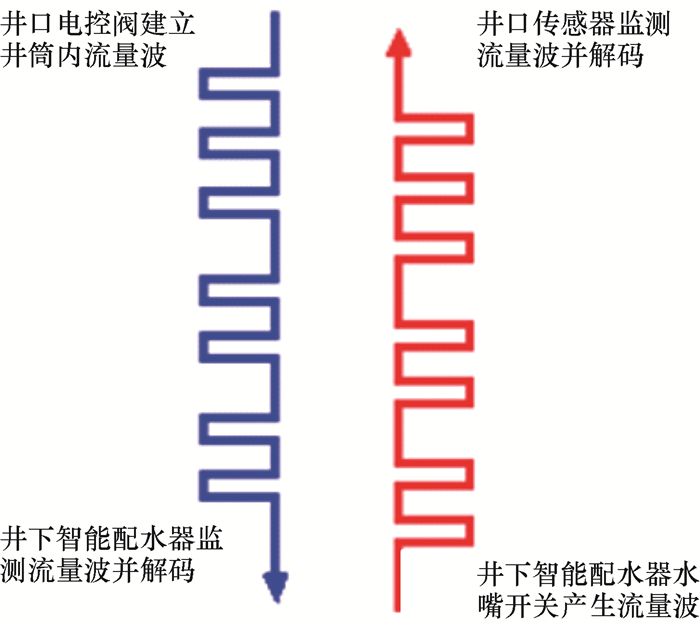

1 波码通信数字式分层注水技术 1.1 波码通信技术基于MWD随钻测量技术[7-10],波码通信技术以井筒内的水为载体,采用流量波的形式传输控制指令及数据,实现地面至井下数据和井下至地面数据的长距离无线传输。双向传输示意图如图 1所示。

|

| 图 1 基于波码通信技术的数据无线双向传输示意图 Fig.1 Schematic diagram of wireless two-way data transmission based on wave code communication |

地面注水阀组设计有电控阀,可按照远程软件发送指令自动控制电控阀开度,规律性地改变注水井油管中的流量,建立井筒内的流量波动,并在井下产生压力波动信号;井下智能配水器集成压力计及可控水嘴,压力计连续检测并存储压力值,配水器的控制器调取压力值并解析波动码,将其转换为控制信号来控制水嘴开度,实现地面至井下的命令传输及地层注水流量的控制。

井下智能配水器的控制器根据井下数据发送指令控制水嘴开度,建立注水井的井筒流量波动,并在井口产生压力波动信号;地面控制系统实时监测井口压力值,将检测到的压力波动信号解码,实现井下分层流量、分层压力和温度等动态数据向地面的有效传输。

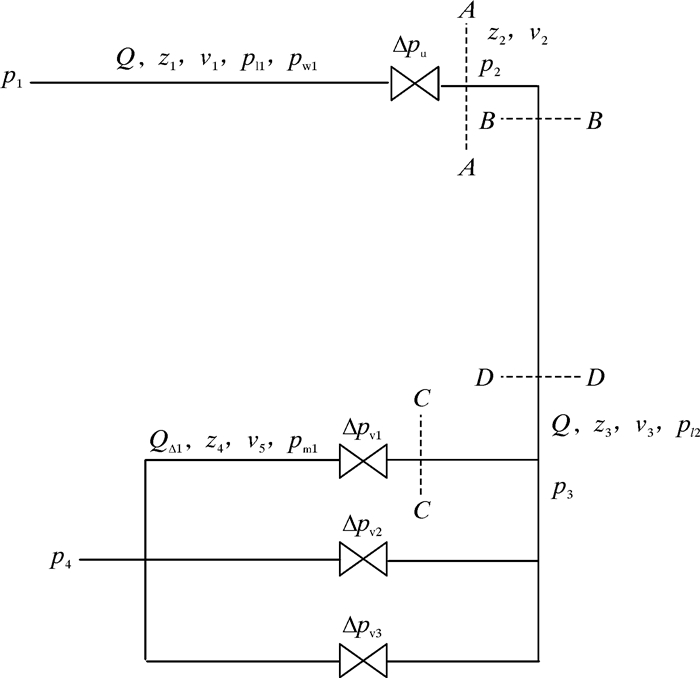

1.2 波码的信息传输数学模型按照现场注水井工况,建立分层注水系统的管路模型,如图 2所示。图 2中,p1为输水管网压力,p4为地层压力,从p1到A-A剖面为地面管路,B-B剖面到D-D剖面为注水管路,p4到C-C剖面为井下配水器管路。依据流体流动的能量守恒定律,建立地面至井下的伯努利方程,得出波码传输的数学模型,进而分析波码信号在注水管柱中的传输特性。

|

| 图 2 分层注水系统管路模型 Fig.2 Pipeline model of the separate water injection system |

1.2.1 地面至井下压力信号的传输特性

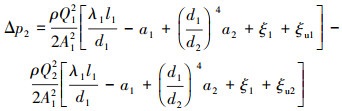

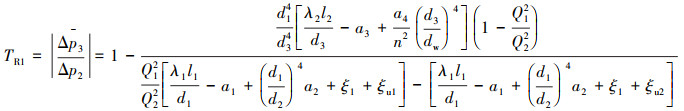

设地面控制阀出口处压力为p2,注水管流量为Q,井下某一配水器水嘴电控阀入口处的压力影响为p3,所有配水器的水嘴电控阀开度均相同,n为配水器的水嘴个数,则各水嘴流量为Q/n;井口电控阀开度从接近全关到全开,流量由Q1增加到Q2。通过建立输水管网至地面控制阀出口(注水管井口)处的伯努利方程,在管路A-A剖面处对流体参数进行数学分析,可以得到注水管井口处的压力变化(信号幅度)数学模型:

|

(1) |

通过建立井口至井下某一配水器水嘴电控阀入口处的伯努利方程,在管路D-D剖面处对流体参数进行数学分析,可以得到该水嘴电控阀入口处的压力变化(信号幅度)数学模型:

|

(2) |

因此,分层注水系统管路压力信号下传的传递函数为:

|

(3) |

式中:p为压力,Pa;p为压力影响,Pa;Q为注水管流量,m3/s;l1为输水管长度,m;d1为输水管内径,m;A1为输水管截面积,m2;λ1为输水管沿程阻力系数;d2为地面控制阀出口处管内径,m;d3为注水管内径,m;A3为注水管截面积,m2;l2为注水管长度,m;λ2为注水管沿程阻力系数;ξ1为地面控制阀前部管路总局部阻力系数;ξu为地面控制阀阻力系数;dw为偏通管内径,m;ρ为水密度,kg/m3;a1、a2、a3均为流体动能修正系数。

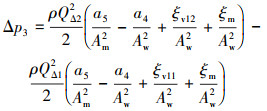

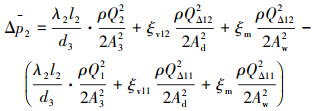

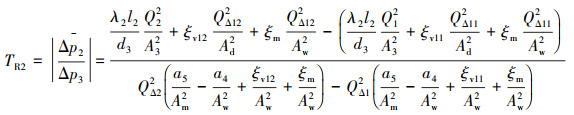

1.2.2 井下至地面压力信号的传输特性设井口的压力影响为p2,井下某一配水器水嘴电控阀入口处压力为p3,当该配水器的水嘴电控阀开度变化时,水嘴流量由QΔ1变为QΔ2,使得注水管流量由Q1变为Q2。

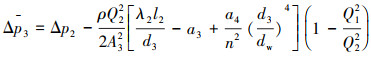

通过建立该配水器水嘴电控阀入口至地层的伯努利方程,在管路C-C剖面处对流体参数进行数学分析,可以得到该水嘴电控阀入口处压力变化(信号幅度)数学模型:

|

(4) |

通过建立注水井井口至地层的伯努利方程,在管路D-D剖面处对流体参数进行数学分析,可以得到井口处压力变化(信号幅度)数学模型:

|

(5) |

因此,压力信号上传的传递函数为:

|

(6) |

式中:QΔ为水嘴流量,m3/s;Aw为偏通管截面积,m2;Am为水嘴截面积,m2;Ad为配水器电控阀内腔截面积,m2;ξv为配水器电控阀阻力系数;ξm为水嘴阻力系数;a4、a5均为流体动能修正系数。

2 数值计算与分析计算条件:输水管长度l1=500 m;内径d1=0.03 m;配水器数目n=3;注水管最大流量Q=25n m3/d;水黏度μ=0.001 Pa·s,密度ρ=1 000kg/m3;地面控制阀出口处管内径d2=0.03 m;地面控制阀前部管路总局部阻力系数ξ1=0.75;地面控制阀为孔板节流式,内腔直径du=0.03 m,截面积Au=πdu2/4=706×10-6 m2;阀孔最大流通截面积A0=140×10-6 m2;阻力系数ξu=

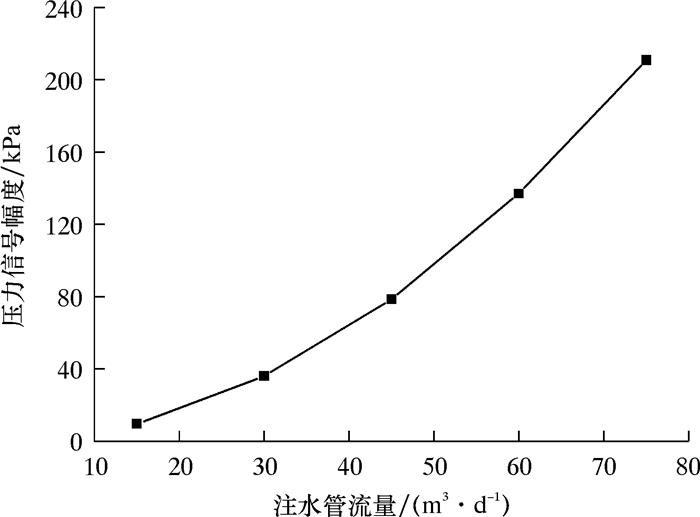

地面控制阀开度从1%增加至100%,随着注水管流量的增加,压力脉冲信号增大,最大流量下信号幅度达到210 kPa,如图 3所示。从图 3可知,流量严重影响地面控制阀产生的压力脉冲信号幅度。

|

| 图 3 流量对地面控制阀产生的压力信号影响 Fig.3 The influence of flow rate on the pressure signal generated by the ground control valve |

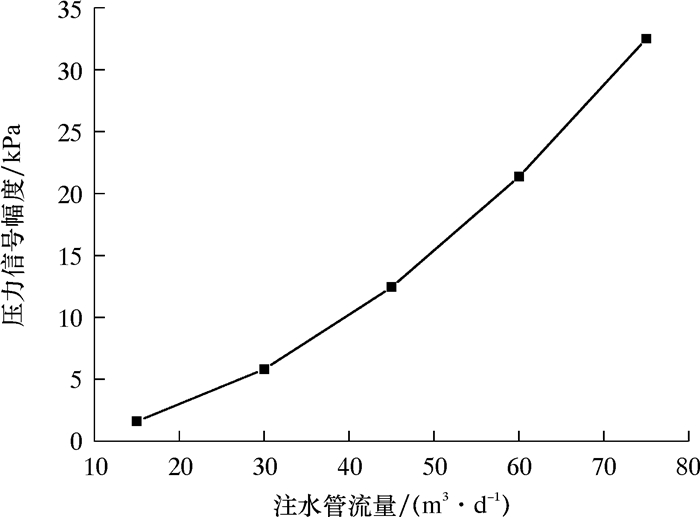

2.2 流量对配水器水嘴产生的压力脉冲信号影响

第1层配水器水嘴开度从50%变化到25%,其余各水嘴电控阀开度均为50%,改变注水管流量时该层配水器水嘴产生的压力脉冲幅度见图 4。从图 4可以看出,注水管流量严重影响配水器水嘴产生的压力脉冲信号幅度,且最大压力脉冲幅度为33 kPa。由于配水器水嘴流量远小于注水管流量,所以在注水管流量相同情况下,水嘴产生的压力信号幅度远小于地面控制阀产生的信号幅度。

|

| 图 4 流量对配水器水嘴产生的压力信号影响 Fig.4 The influence of flow rate on the pressure signal generated by the water nozzle of the distributor |

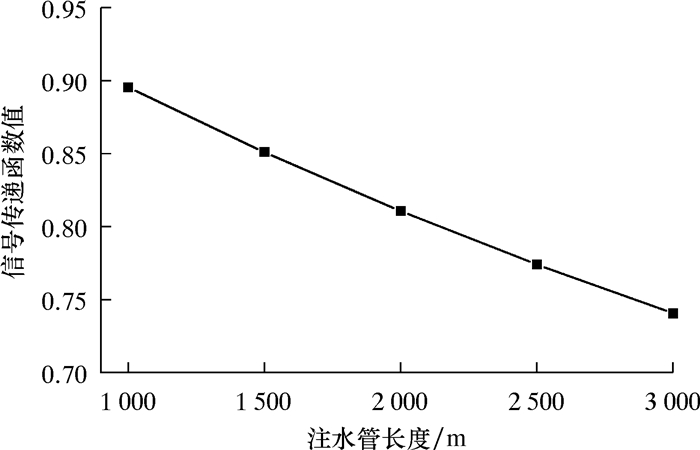

2.3 传输距离对压力信号下传的影响

最大流量下,地面控制阀开度从1%增加至100%,地面控制阀产生的压力信号下传的传递函数值随注水管长度的增加而逐渐减小,如图 5所示。

|

| 图 5 注水管长度对信号下传的传递函数值的影响 Fig.5 The influence of the length of the water line on downgoing signal transmission function |

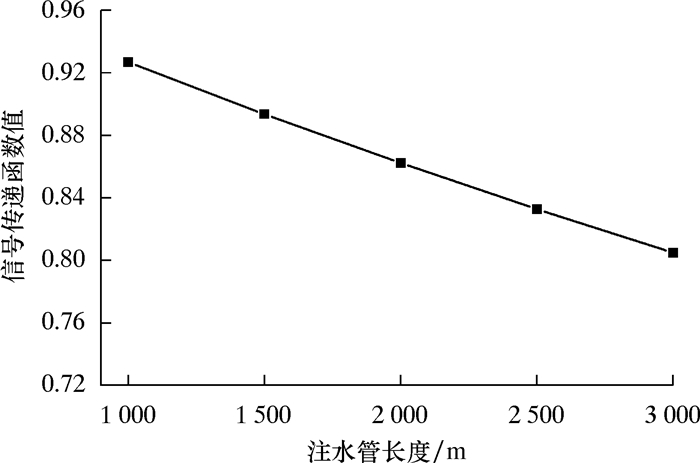

2.4 传输距离对压力信号上传的影响

最大流量下,第1层配水器水嘴开度从50%变化到25%,其余各水嘴电控阀开度均为50%,该层配水器水嘴产生的压力信号上传的传递函数值随注水管长度的增加而逐渐减小,如图 6所示。

|

| 图 6 注水管长度对信号上传的传递函数值的影响 Fig.6 The influence of the length of the water line on upgoing signal transmission function |

由于配水器水嘴产生的压力信号幅度相对较小,所以传输距离对信号上传的影响较大。

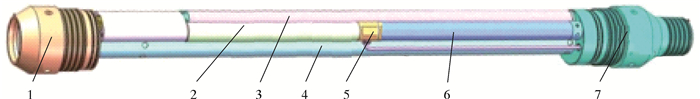

3 数字式配水器数字式配水器集成设计了高精度压力计、可控水嘴、计算与控制模块等关键结构,如图 7所示。其中,井下压力计量程65 MPa,精度0.02%。根据经典节流理论,通过测量水嘴前后压差,结合水嘴开度,计算可得水嘴流量值,将该值与水嘴流量目标值对比,如果二者之间误差小于20%,则不调节水嘴开度,只录取动态数据;若达不到误差要求,则水嘴开度自动调节,直至合格。控制模块中设计了注水流量调节控制模型,该模型具备自修正功能,通过大量测试数据不断修正模型参数,达到提高流量调节精度的目的。

|

| 1—上接头;2—控制及存储模块;3—电池组;4—中心通道;5—压力计;6—一体化水嘴;7—下接头。 图 7 数字式配水器结构图 Fig.7 Structure diagram of the digital water distributor |

该数字式配水器具有如下技术特点。

(1) 远程无线数据传输,免人工作业,大幅降低人员劳动强度及费用。

(2) 通信测试误码率低,室内测试低于1%。

(3) 分层流量自动测试精度2%,满足流量控制要求,实现全天候达标注水。

(4) 满足带压作业要求,现场适应性较强。

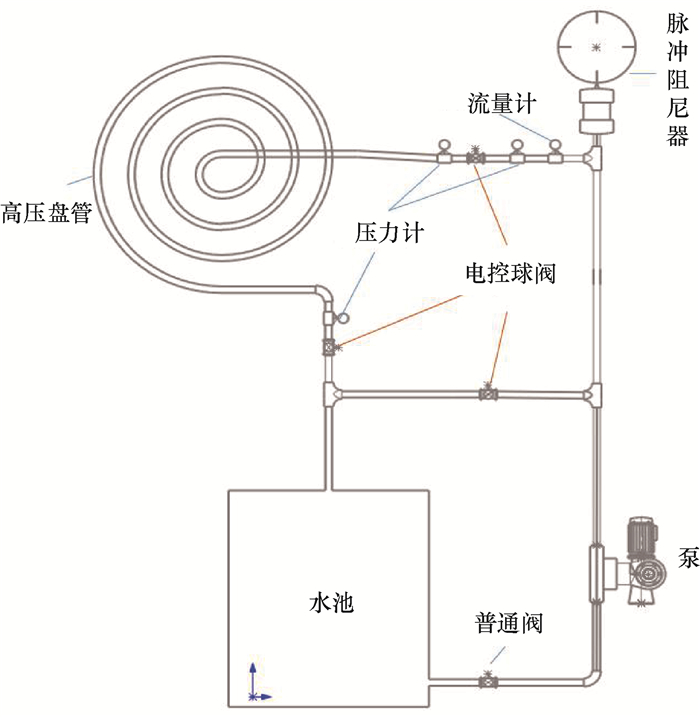

4 室内试验室内试验装置由平流泵、盘管注水管管路以及计算机数据采集与控制系统组成。平流泵后接旁通管路及主管路,旁通管路的电控旁路阀后部排空;主管路安装有地面电控阀、流量计、地面电控阀的阀前及阀后压力计、盘管、井下电控阀、井下电控阀阀前压力计,井下电控阀后部排空。室内试验装置管路布置如图 8所示。

|

| 图 8 室内试验装置管路图 Fig.8 Piping diagram of the indoor test system |

理论分析结果表明,当地面阀与井下阀开度变化时,注水管既不处于恒流也不处于恒压,因此室内试验利用旁通阀的分流作用来模拟注水管流体的流动状态,通过主管路阀门开度的改变来产生地面与井下的压力变化。

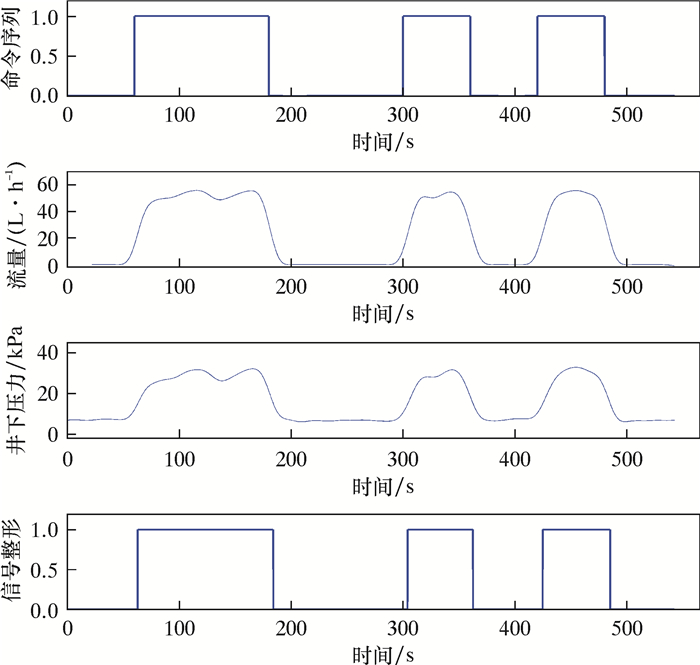

4.1 地面控制阀的控制命令在井下产生的压力响应地面控制命令以编码形式控制地面阀短时间改变开度产生压力脉冲,同时使注水管流量变化而形成流体波码,并通过流量波动将命令以井下压力变化的形式传输至井下配水器。

试验条件及试验过程为:

(1) 命令编码10100110。

(2) 流量60 L/h,旁通阀全开,地面阀开度1%,井下阀开度30%,测量井下阀前压力。

(3) 流量60 L/h,旁通阀全关,地面阀开度100%,井下阀开度30%,测量井下阀前压力。

通过测试得到命令脉冲序列、流量、井下压力、井下压力整形序列随时间的变化曲线,如图 9所示。从图 9可知,井下压力信号随地面压力信号同步变化,井下压力信号整形后与地面命令脉冲序列一致。这说明地面阀开度改变使流量发生变化而形成流体波码,将控制命令传递至井下,与理论分析结果相符。

|

| 图 9 地面控制阀的控制命令在井下产生的压力响应 Fig.9 Pressure responses of the commands from the ground control valve |

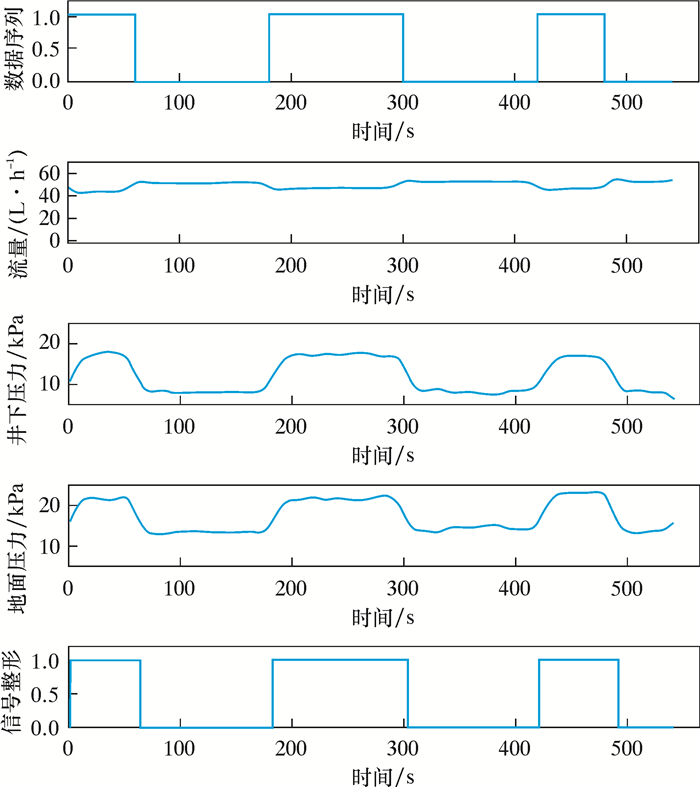

4.2 井下配水器产生的压力脉冲传输至地面的压力响应

井下配水器的控制器根据量化的井下数据短时间改变水嘴开度产生压力脉冲,同时使注水管流量变化而形成流体波码,并通过流量波动将数据以井口压力变化的形式传输至地面。

试验条件及试验过程为:

(1) 数据编码10011001。

(2) 流量60 L/h,旁通阀全关,地面阀开度100%,井下阀开度100%,测量地面阀后及井下阀前压力。

(3) 流量60 L/h,旁通阀开度25%,地面阀开度100%,井下阀开度28%,测量地面阀后及井下阀前压力。

通过测试得到数据脉冲序列、流量、井下压力、地面压力和地面压力整形序列随时间的变化曲线,如图 10所示。从图 10可以看出,井下数据编码或阀控命令使阀开度改变引起流量变化从而产生压力脉冲,地面压力信号随井下压力信号同步变化,地面压力信号整形后与井下数据脉冲序列一致。这说明改变井下电控阀开度使注水管流量变化而形成的流体波码将数据传递至地面,与理论分析结果相符。

|

| 图 10 井下配水器产生的压力脉冲传输至地面的压力响应 Fig.10 Pressure responses of the pressure pulses from the underground water distributor |

5 现场试验与应用

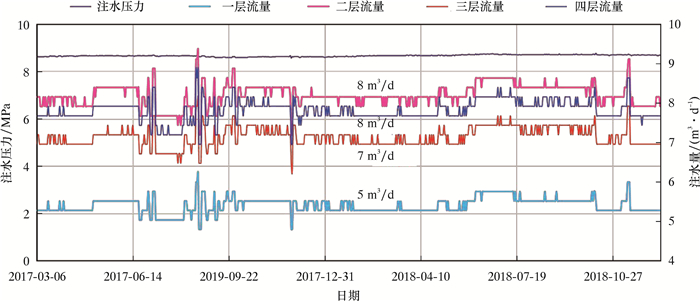

波码通信数字式分注技术已在现场试验与应用430余口井。图 11为注水井的分层监测数据。现场应用结果表明,地面与井下无线通信距离达到2 879 m,命令与数据收发可靠,可以实现注水井各注水层压力与流量变化的有效监测。通过分层流量井下自动测调,注水井分注合格率长期保持在90%以上,提高了分注有效性。依托油田内部网络,实现了注水井井下数据的远程实时监控,其中白153试验区形成了78口注水井对应237口生产井的应用规模;试验区注水井的平均吸水厚度由19.3 m增加至20.4 m,水驱动用程度由65.2%提高至67.7%,自然递减由5.8%下降至2.1%,注水层的含水上升速度稳定,水驱开发效果改善明显。

|

| 图 11 注水井的分层监测数据 Fig.11 Separate layer data monitored in injected wells |

6 结论

(1) 波码通信数字式分层注水技术的核心为基于流体波码的无线通信技术及井下智能配水器。波码通信技术通过短时间改变地面控制阀或井下配水器电控阀的开度,建立井筒内的流量波动,并将流量波动转换为压力信号实现地面与井下的数据传输;井下智能配水器集成高精度压力计、可控水嘴、计算与控制模块等形成一个智能控制系统,实现地面下传命令或数据的接收、水嘴的注水流量计算与控制、井下数据的存储与上传等。

(2) 波码通信数字式分层注水技术已在现场试验与应用430余口井,分层注水合格率长期保持在90%以上,注水层的含水上升速度稳定,水驱开发效果改善明显。研究结果可为分层注水技术的研究与应用提供一定的参考。

| [1] |

PEI X H, YANG Z P, LI B, et al. History and actuality of separate layer oil production technologies in Daqing Oilfield[R]. SPE 100859, 2006.

|

| [2] |

霍爱民. 油藏动态分析与分层注水技术在利8区块的综合应用研究[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2015, 12(14): 71-73. HUO A M. Integrated application of reservoir performance analysis and layered water injection technology in Block Li 8[J]. Journal of Yangtze University (Natural Science Edition), 2015, 12(14): 71-73. |

| [3] |

杨玲智, 巨亚锋, 申晓莉, 等. 数字式分层注水流动特性研究与分析[J]. 石油机械, 2014, 42(10): 52-55. YANG L Z, JU Y F, SHEN X L, et al. Study and analysis of flow characteristics for digital separate zone water flooding[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(10): 52-55. DOI:10.3969/j.issn.1001-4578.2014.10.013 |

| [4] |

杨玲智, 于九政, 王子建, 等. 鄂尔多斯超低渗储层智能注水监控技术[J]. 石油钻采工艺, 2017, 39(6): 756-759. YANG L Z, YU J Z, WANG Z J, et al. An intelligent waterflood monitoring technology used for the ultra-low permeability reservoirs in Ordos[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2017, 39(6): 756-759. |

| [5] |

李东雷. 预置电缆智能分层注聚合物技术的研究与应用[J]. 石油机械, 2016, 44(10): 93-96. LI D L. Intelligent layered polymer injection technology with preset cable[J]. China Petroleum Machinery, 2016, 44(10): 93-96. |

| [6] |

雷创, 马永忠, 安淑凯, 等. 无线智能分注技术在牙刷状油藏上的应用[J]. 石油机械, 2016, 44(8): 54-57. LEI C, MA Y Z, AN S K, et al. Application of wireless intelligent separate layer injection technology in toothbrush-shape reservoir[J]. China Petroleum Machinery, 2016, 44(8): 54-57. |

| [7] |

AI-KHODHORI S M. Smart well technologies implementation in PDO for production & reservoir management & control[R]. SPE 81486, 2003.

|

| [8] |

苏义脑, 窦修荣. 随钻测量、随钻测井与录井工具[J]. 石油钻采工艺, 2005, 27(1): 74-78. SU Y N, DOU X R. Measurement while drilling, logging while drilling and logging instrument[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2005, 27(1): 74-78. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2005.01.024 |

| [9] |

沈跃, 崔诗利, 张令坦, 等. 钻井液连续压力波信号的延迟差动检测及信号重构[J]. 石油学报, 2013, 34(2): 353-358. SHEN Y, CUI S L, ZHANG L T, et al. Delay differential detection and signal reconstruction of continuous pressure wave signals of drilling fluid[J]. Acta Petrolei Sinica, 2013, 34(2): 353-358. DOI:10.3969/j.issn.1001-8719.2013.02.027 |

| [10] |

刘修善, 苏义脑. 钻井液脉冲信号的传输特性分析[J]. 石油钻采工艺, 2000, 22(4): 8-10. LIU X S, SU Y N. Investigation on the transmission behaviors of drilling fluid pulse signal[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2000, 22(4): 8-10. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2000.04.003 |