0 引言

在含蜡原油管道生产运行中,难免会遇到事故或计划停输。随着油气开采进入深海模式,输油管道在深海低温高压环境下,当处于停输状态时,极易生成水合物和蜡结晶,因此深海油气开采的关键问题之一是管道内流体温度的保证,管道保温措施是油气开采进入深海以来不断研究的问题[1-2]。

当前,管道保温主要分为被动保温和主动加热两种方式。被动保温方式是利用保温材料的性能以及管道结构发挥其保温作用,包括干式保温和湿式保温。主动加热方式则是通过输送工艺实现管道保温,通常分为热流体加热和电加热[3-4]。海底管道保温技术虽然已得到发展,但是由于被动保温方式安全可靠性低,主动加热方式成本投入大,其效果均不能满足深海油气长距离输运的流动保障要求。

随着人类社会经济的不断发展及能源的大量消耗,节能环保越来越受到全人类的重视,各国研究开发的趋势已指向提高能源利用率及新能源的开发。相变材料以其强度高,抗静水压力和抗蠕动性良好等特性,在建筑和航天等诸多领域应用广泛,已成为各国能源开发的热点[5-6]。国内对相变材料保温尚处于技术研究阶段,相变材料多用于建筑墙体保温,但对于将相变材料应用于深海管道进行保温的方式并没有相关的技术研究。因此,将相变材料应用于海底管道具有较高的研究价值。M.HADJIEVA等[7]利用有限差分法求解了相变传热模型。A.SHARMA等[8]研究了石蜡等材料的相变过程,探讨了储能/释能循环次数对相变参数的影响,结果发现随着材料相变次数的增多,其潜热逐渐减小。A.SARI等[9]将适量石蜡(甘二烷)按比例掺入膨胀石墨(EG)中,得到了稳定的复合相变材料(PCM),并使用瞬态热丝法对相变材料的熔化时间特性和熔融温度进行了测试,还使用微分扫描量热法(DSC)测试了其潜热容量。M.M.FARID等[10]提出多种PCM的掺入方式,在材料结构性不变的情况下,将PCM直接掺入建筑材料中,制成相变混凝土和相变砂浆等相变建筑材料后再构建相变墙体,以增强墙体的隔热保温功能。C.HASSE等[11]将石蜡填入马蜂窝式墙板中,不但防止了相变材料的泄漏,还提高了相变材料的热导性,实现了墙体储能的效果。

本文运用数值模拟及理论方法进行参数化研究,从热流固耦合的角度出发,保温层材料分别选用了相变材料石蜡、聚丙烯及占比相同的石蜡与聚丙烯的混合材料。在停输工况下通过模拟得出相变材料与聚丙烯保温性能的差异,对比石蜡保温层的保温性能与石蜡和聚丙烯结合保温层的保温性能的强弱,研究了石蜡占比大小对保温性能的影响;将石蜡与聚丙烯组合设计成两种不同布局的保温层结构进行计算分析,优化了保温层结构,为相变材料夹层管道的实际应用奠定了技术基础。

1 相变管道介绍相变材料是指在一定的温度范围内,利用材料本身相态或结构变化,向环境自动吸收或释放潜热,从而达到调控环境温度的一类物质[5, 12-13]。该类材料在相变过程中温度恒定并且储能能力强,相变材料的导热系数低于聚丙烯等保温材料,且在相变过程中化学性质稳定,使相变材料能够循环使用。目前,石蜡是最常用的固-液相变材料。

将相变材料应用在海底输油管道中,其在不同工况下会吸收或释放大量的潜热。在保温层中,相变材料以相变胶囊的形式固定于保温层,相变胶囊简称EPCM,囊芯中有包含相变材料的微小“容器”,它利用相变胶囊中包裹的相变材料在热源附近发生相变进行能量的吸收、储存和释放。胶囊化技术实现了相变材料的永久固态化,避免了固-液相变产生的形变及相变材料的流失,同时通过包裹作用能在一定程度上隔绝相变材料的腐蚀性和毒性[14]。采油树启动时,相变材料夹层管道中相变材料因吸收大量热量由固态转变为液态进行蓄热,转变方向为由内而外慢慢扩散。停输状态时,管道内保温层中相变材料释放热量,产生相变,由液体变为固体,以此来保证管道内的温度,防止水合物的产生,转变方向为由外而内慢慢扩散。

2 理论分析热分析分为稳态传热分析和瞬态传热分析。在进行稳态传热分析时,任一节点的温度都达到稳定状态,主要用来分析稳态的热载荷对系统或部件的影响。瞬态传热过程则表示一个系统的加热或冷却过程,本文主要以瞬态传热分析来计算停输工况下,相变材料夹层管道随时间变化的温度场以及相变情况。

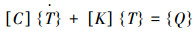

在瞬态传热过程中,系统的温度、热流率、热边界条件及系统内能都随时间明显变化。能量守恒瞬态热分析的能量平衡方程用矩阵形式表示为:

|

(1) |

式中:[C]表示比热容矩阵,需要考虑系统内能的增加;{Q}表示节点热流率向量,包括热生成;[K]表示传导矩阵,包括对流系数、导热系数、辐射率和形状系数;{T}表示节点温度向量;

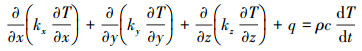

热分析的控制方程为:

|

(2) |

其中:

|

(3) |

式中:vx、vy、vz分别表示3个方向的媒介传导速率;kx、ky、kz分别表示3个方向的热传导率,W/(m·K);ρ为材料密度,kg/m3;c为材料比热容,J/(kg·℃);q为单位体积中内热源的生成热,W/m3。

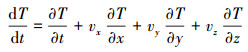

保温层外壁温度计算公式为:

|

(4) |

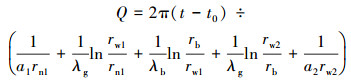

热流量计算公式为:

|

(5) |

式中:Q表示总热量,W/m;t、t0、tw分别表示管内油品温度、海水温度和保温层外壁温度,℃;λ0、λg、λb分别表示海水、钢管层和保温层的导热系数,W/(m·℃);a1表示油流至管内壁的放热系数,W/(m·℃);a2表示外钢管外壁至海水的放热系数,W/(m·℃);rn1、rw1、rb、rw2分别表示内钢管内径、内钢管外径、保温层外径和外钢管外径,m。

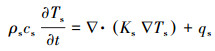

根据所选的表征量不同,相变传热分析可分为两种模型:温度法模型和焓法模型。温度法模型是最常见的计算模型,其中,温度是该模型唯一的因变量,在固相区和液相区都需要分别建立控制方程。焓法模型的因变量为焓和温度,焓法模型不需要分区建立能量守恒方程[15]。对于温度法模型,根据能量守恒,固相的控制微分方程为:

|

(6) |

液相的控制微分方程为:

|

(7) |

式中:ρl、ρs分别表示固态石蜡与液态石蜡的密度,kg/m3;cl、cs分别表示固态石蜡与液态石蜡的比热容,J/(kg·℃);Ts、Tl分别表示固态石蜡与液态石蜡的温度,℃;v为液相流动速度,其由密度变化及可能存在的对流引起,m/s;qs、ql分别表示单位固态石蜡与单位液态石蜡的吸热功率,W/m3。

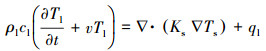

界面能量平衡方程为:

|

(8) |

式中:Δhm为固液转化区相变材料的焓值,J/kg;k为导热系数,W/(m·K);

式(7)中右边式子利用了液相运动而控制微元热对流的速率。解流场解动速度的动量方程是计算温度场T的首要条件,而这一点会给问题的求解带来很大的困难,但是对于许多实际问题而言,通常假定密度变化的影响可以忽略,此时液相只有导热,可以不考虑速度场,即v=0。

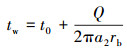

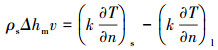

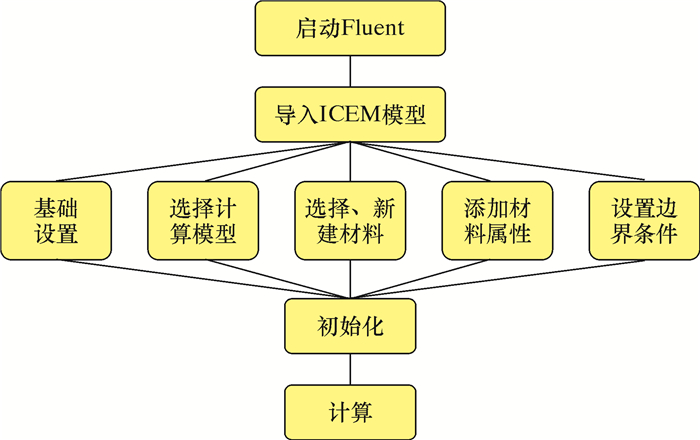

对于焓法模型,最基本的控制方程为积分形式,即:

|

(9) |

式中:h为相变材料的焓值,J/kg;V为固、液两相总体积,m3;A为固、液两相界面面积,m2。

这里材料的密度和相变特性没做任何假设。事实上,上述方程适用于相变发生在一个温度区间内及没有相变的情形。

当固、液两相的比热容分别为常数时,温度与焓的关系可表示为:

|

(10) |

式中:Tt表示相面温度,℃;下标s、l分别表示固态与液态;*表示在饱和状态下的数值。

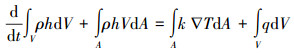

3 数值模拟采用ANSYS-Fluent有限元软件对相变材料夹层管道进行建模计算时,软件模拟过程如图 1所示。

|

| 图 1 有限元软件模拟过程 Fig.1 Finite element software simulation process |

3.1 模型建立

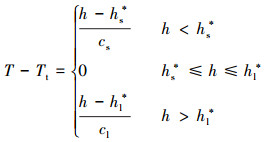

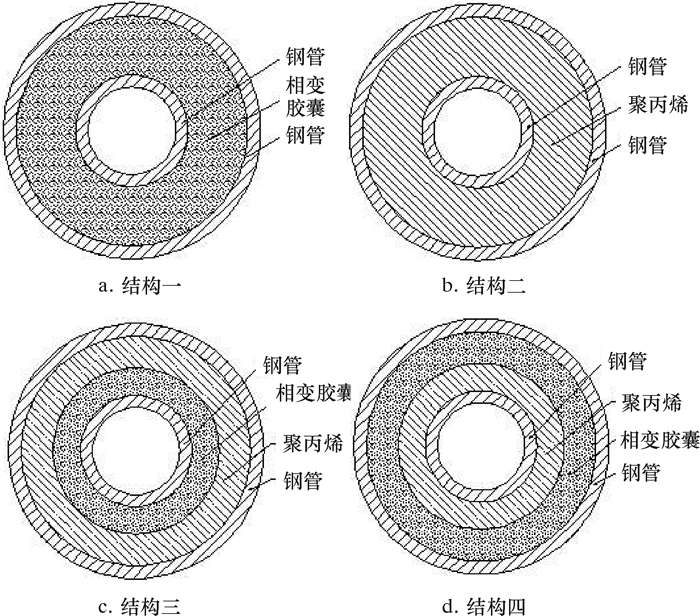

在热油管道内,轴向温度梯度与径向温度梯度相比变化不明显,故在停输阶段管道传热过程中,可以忽略轴向传热过程,从而将复杂的三维非稳态传热问题简化为二维非稳态传热问题。通过ANSYS建模,对不同夹层材料管道的传热情况进行计算分析,选取的4种管道模型如图 2所示。

|

| 图 2 不同结构的管道模型横截面图 Fig.2 Cross section views of pipeline models with different structure |

3.2 模型参数设置

管道尺寸、油液比热容和保温层厚度等参数均以南海某一油田为基础[16]。管线规格为ø323.9 mm×11.1 mm,保温层厚度为40 mm,油液比热容为1 880 J/(kg·℃),油液黏度为0.048 kg/(m·s),外界环境温度为4 ℃,含蜡原油的比热容为2 100 J/(kg·℃)。

3.3 边界条件设置在对相变材料夹层管道进行传热模拟之前,需要进行边界条件设置,最外侧的海水区域接触面和管道各壁面均设置为wall,类型为温度耦合。定义原油入口的初始温度为固定值70 ℃。为了保证管道中原油的充分流动,选择原油出口的边界条件为outflow。

3.4 模型设置为了更好地得出相变材料的保温情况及凝固与融化情况,在利用Fluent模拟管道停输状态时选用2D隐式、瞬态,选择能量方程、标准k-ε模型及solidfication/Melting模型进行数值模拟。假设油液为不可压缩流体,选择压力求解器为求解模型。计算时设置每10 s为1步,每180步保存1次,共计算7 200步,即20 h。选用Fluent已标定残差大小来控制方程的收敛精度,残差比初始残差至少下降了6个数量级,即至少达到10-6。

4 传热分析 4.1 相变材料传热情况分析采用结构一,选取石蜡材料二十烷作为相变材料,对夹层管道保温性能进行模拟。二十烷熔点为36.7 ℃,即在36.7 ℃时,C20H42发生相态转变,当发生相态转变时,每千克二十烷吸收或释放热量246 620 J。经过传热计算,得到以二十烷作为相变材料的夹层管道在停输后1~12 h时的温度分布及相变材料的相变情况。设管道的有效保温温度为35 ℃以上。

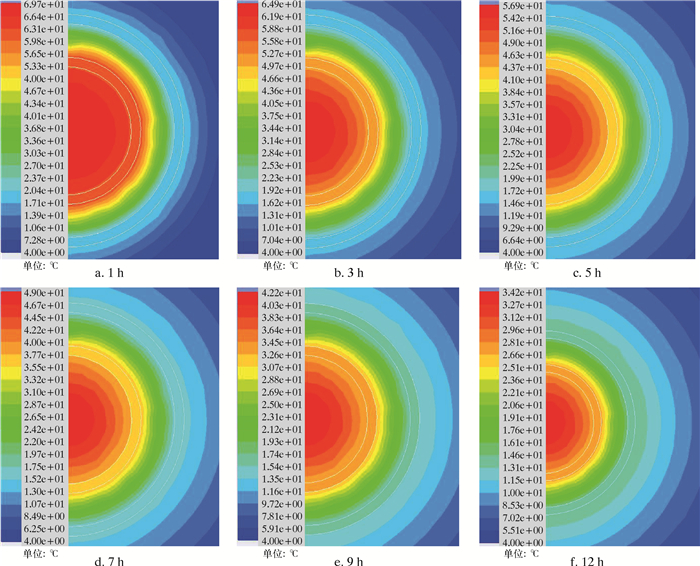

不同停输时间下结构一横截面的温度分布云图如图 3所示。由图 3可知:0、1和3 h时,管道油液中心的温度分别为70.0、69.7及64.9 ℃,温度下降缓慢;5、7 h时,温度分别为56.9、48.9 ℃,温度较0~3 h时下降较快,其有效保温时长约为11.7 h。

|

| 图 3 不同停输时间下结构一横截面温度分布云图 Fig.3 Temperature distribution nephogram at the cross section of pipeline model of structure 1 at different shutdown times |

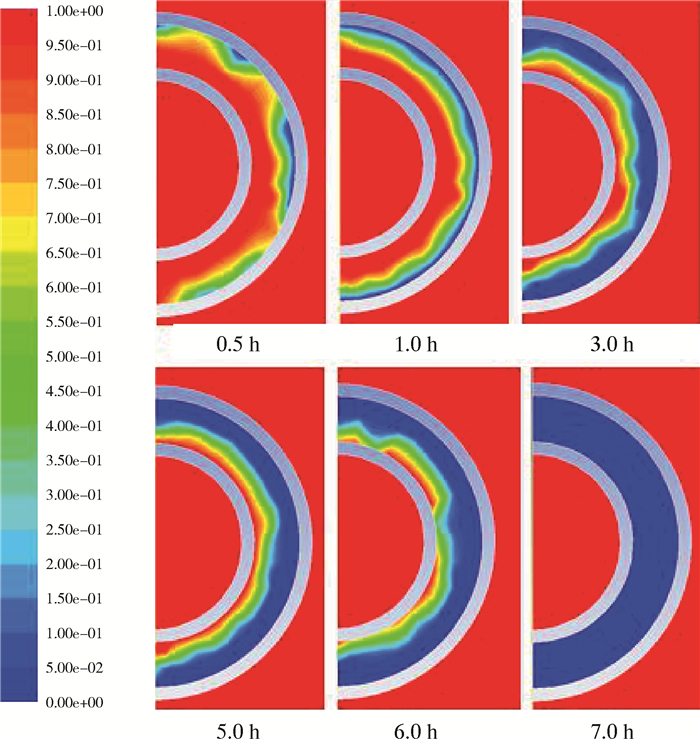

停输后,保温层内的相变材料即开始相变,由于管道外侧的保温层温度首先达到相变温度,故保温层由外而内进行相变,7 h时相变结束,其相变情况随时间的变化如图 4所示。

|

| 图 4 停输后管道内二十烷材料相变情况 Fig.4 Phase change of eicosane inside the pipeline after shutdown |

4.2 聚丙烯材料传热情况分析

经过传热计算,得到结构二(保温材料为聚丙烯)管道在停输后1~12 h时的温度分布情况,如图 5所示。

|

| 图 5 不同停输时间下结构二横截面温度分布云图 Fig.5 Temperature distribution nephogram at the cross section of pipeline model of structure 2 at different shutdown times |

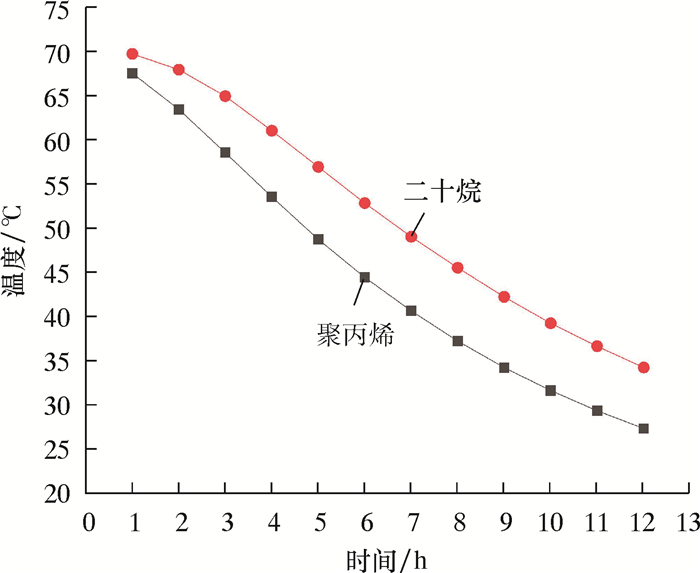

将以二十烷为保温层的夹层管道的温降情况与以聚丙烯为保温层的夹层管道的温降情况进行对比,经过数据整理,结果如表 1所示。根据表 1中数据绘制曲线,结果如图 6所示。

| 停输时间/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 聚丙烯-石蜡温度/℃ | 67.5 | 63.4 | 58.5 | 53.5 | 48.7 | 44.4 | 40.6 | 37.2 | 34.2 | 31.6 | 29.3 | 27.3 |

| 二十烷-石蜡温度/℃ | 69.7 | 67.9 | 64.9 | 61.0 | 56.9 | 52.8 | 49.0 | 45.5 | 42.2 | 39.2 | 36.6 | 34.2 |

|

| 图 6 停输后两种保温层管道温度下降情况对比 Fig.6 Comparison of temperature drop in the insulation layers of two pipelines with different structures after shutdown |

由图 6中数据可以看出:10 h后,以聚丙烯为保温层的管道内,原油的中心温度为31.6 ℃,以二十烷为保温层的管道内,原油的温度为39.2 ℃,可见二十烷的保温性能明显优于聚丙烯;二十烷的有效保温时间约为11.7 h,聚丙烯材料的有效保温时间约为8.5 h。二十烷的有效保温时间约为聚丙烯有效保温时间的1.4倍,故选择二十烷作为深海管道的保温层材料可获得较佳的保温效果。

4.3 相变材料与聚丙烯材料结合的保温层管道传热情况分析聚丙烯较石蜡硬度高、强度大,且有优良的抗弯曲疲劳特性,在实际工程中可考虑采用聚丙烯与石蜡结合的材料作为管道保温层。在停输工况下通过数值模拟,首先对比石蜡保温层的保温性能与石蜡和聚丙烯组合保温层的保温性能的强弱,以得到石蜡占比大小对保温性能的影响;其次将石蜡与聚丙烯组合设计成两种不同布局的保温层结构进行计算分析,以得到保温层的最优结构。

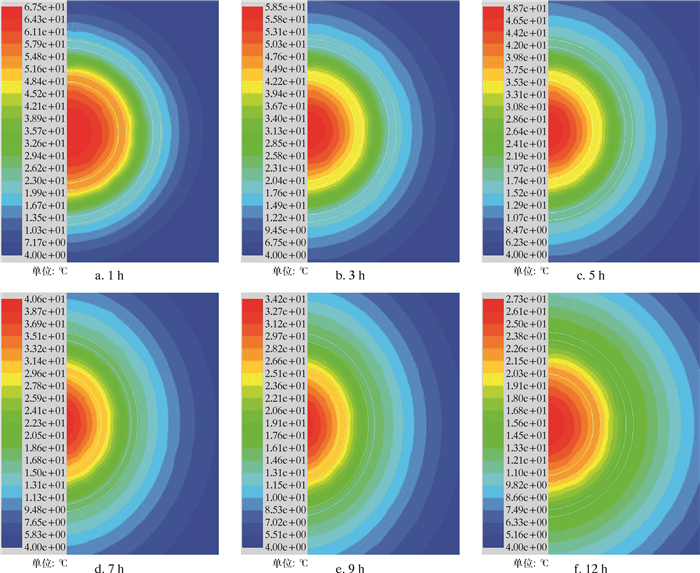

经过Fluent传热计算,得到保温材料为聚丙烯与石蜡组合时,即结构三中的管道在1~10 h时的温度场分布,如图 7所示。结构四中温度场随时间的变化情况如图 8所示。

|

| 图 7 不同停输时间下结构三横截面温度分布云图 Fig.7 Temperature distribution nephogram at the cross section of pipeline model of structure 3 at different shutdown times |

|

| 图 8 不同停输时间下结构四横截面温度分布云图 Fig.8 Temperature distribution nephogram at the cross section of pipeline model of structure 4 at different shutdown times |

由图 7可知:0、1、3 h时,管道油液中心的温度分别为70.0、69.6和64.5 ℃,温度下降缓慢;5、6、7 h时,温度分别为为55.6、51.2和47.1℃,其有效保温时长约10.7 h。

在结构三中,相变保温材料在3 h时开始发生相变并开始放热,7 h时相变结束,相变过程如图 9所示。

|

| 图 9 停输后管道内聚丙烯-石蜡材料相变情况(结构三) Fig.9 Phase change of polypropylene-paraffin waxes inside the pipeline after shutdown(structure 3) |

由图 8可知:0、1、3 h时,管道油液中心的温度分别为70.0、69.6和64.6 ℃,温度下降缓慢;5、6、7 h时,温度分别为55.8、51.4和47.3 ℃,其有效保温时长约10.5 h。

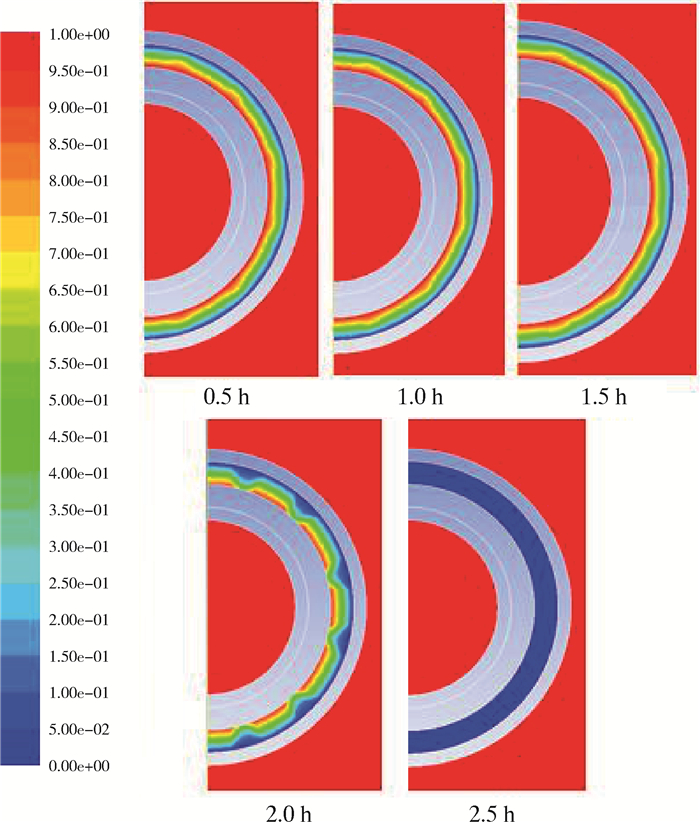

结构四停输后即开始相变,在2.5 h后完全结束相变,整个相变持续时间约为2.5 h,其相变情况如图 10所示。

|

| 图 10 停输后管道内聚丙烯-石蜡材料相变情况(结构四) Fig.10 Phase change of polypropylene-paraffin waxes inside the pipeline after shutdown(structure 4) |

经过软件计算得出3种结构的相变材料夹层管道停输后的温度变化情况及相变情况,对数据进行整理,结果如表 2所示。

| 停输时间/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 结构一温度/℃ | 69.7 | 67.9 | 64.9 | 61.0 | 56.9 | 52.8 | 49.0 | 45.5 | 42.2 | 39.2 | 36.6 | 34.2 |

| 结构三温度/℃ | 69.6 | 67.9 | 64.6 | 60.3 | 55.8 | 51.4 | 47.3 | 43.6 | 40.3 | 37.3 | 34.6 | 32.3 |

| 结构四温度/℃ | 69.6 | 67.9 | 64.5 | 60.2 | 55.6 | 51.2 | 47.1 | 43.3 | 40.0 | 37.0 | 34.3 | 31.8 |

由表 2中数据可以看出:

(1) 当管道保温层中二十烷占比为1时,10 h后油液中心的温度为39.2 ℃,有效保温时间约为11.7 h;当管道保温层中二十烷占比为½时,10 h后结构三的油液中心温度为37.3 ℃,有效保温时间约为10.7 h;管道保温层中石蜡占比越大,保温效果越好。

(2) 当保温层各部分所占比例相同时,在停井10 h后,结构三中心油液的温度为37.3 ℃,有效保温时间约为10.7 h;结构四中心油液的温度为37 ℃,有效保温时间约为10.3 h。由于结构三的相变时间比结构四的相变时间多0.4 h,从而结构三的保温性能更好。因此,当保温层中相变材料占比相同时,相变材料的位置越靠近管道内部,其保温性能越好。

5 结论(1) 从多学科的角度采用数值模拟及理论的方法分析了相变材料夹层管道的保温问题,清晰地剖析了相变材料夹层管道中影响保温效果的关键点和影响因素,计算结果对相变材料保温层的设计有一定的帮助。

(2) 通过对比石蜡与聚丙烯的有效保温时长,得到相变材料-石蜡的有效保温时间约为非相变保温材料-聚丙烯的有效保温时间的1.4倍,由此得出石蜡的保温性能明显优于聚丙烯。

(3) 通过对比石蜡保温层的保温性能与石蜡-聚丙烯组合保温层的保温性能的强弱,得出保温层中石蜡占比越大,保温效果越好。

(4) 建立了相变材料与常用保温材料聚丙烯相结合的夹层结构,通过对比保温层中相变材料占比相同但分布位置不同的保温层的有效保温时间,得到相变材料的位置越靠近管道内部,其相变时间越长,保温性能越好。

| [1] |

高颜儒.电加热管流动性改进方法研究[D].大庆: 东北石油大学, 2014. GAO Y R. The study on improving the mobility of fluid in pipeline by electrical heating[D]. Daqing: Northeast Petroleum University, 2014. |

| [2] |

FERNANDEZ A L, MARTINEZ M, SEGARRA M, et al. Selection of materials with potential in sensible thermal energy storage[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2010, 94(10): 1723. DOI:10.1016/j.solmat.2010.05.035 |

| [3] |

宋光春, 李玉星, 王武昌, 等. 油气管道水合物解堵工艺及存在问题[J]. 油气储运, 2016(8): 823-827. SONG G C, LI Y X, WANG W C, et al. Removal process of hydrate blockages in oil/gas pipelines and existing problems[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2016(8): 823-827. |

| [4] |

陈景颢, 张健, 王凯, 等. 直接电加热过程海底管道热力学特性研究[J]. 油气田地面工程, 2019, 38(4): 6-11. CHEN J H, ZHANG J, WANG K, et al. Research on the thermodynamic property of subsea pipeline during direct electrical heating process[J]. Oil-Gas Field Surface Engineering, 2019, 38(4): 6-11. |

| [5] |

ZHAN S, CHEN S, CHEN L, et al. Preparation and characterization of polyurea microencapsulated phase change material by interfacial polycondensation method[J]. Powder Technology, 2016, 292: 217-222. DOI:10.1016/j.powtec.2016.02.007 |

| [6] |

MIN L, WU Z, KAO H, et al. Experimental investigation of preparation and thermal performances of paraffin/bentonite composite phase change material[J]. Energy Conversion & Management, 2011, 52(11): 3275-3281. |

| [7] |

HADJIEVA M, KANEV S, ARGIROV J. Thermophysical properties of some paraffins applicable to thermal energy storage[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 1992, 27(2): 181-187. |

| [8] |

SHARMA A, SHARMA S D, BUDDHI D. Accelerated thermal cycle test of acetamide, stearic acid and paraffin wax for solar thermal latent heat storage applications[J]. Energy Conversion & Management, 2002, 43(14): 1923-1930. |

| [9] |

SARI A, KARAIPEKLI A. Thermal conductivity and latent heat thermal energy storage characteristics of paraffin/expanded graphite composite as phase change material[J]. Applied Thermal Engineering, 2007, 27(8): 1271-1277. |

| [10] |

FARID M M, KHUDHAIR A M, RAZACK S A K, et al. A review on phase change energy storage: materials and applications[J]. Energy Conversion & Management, 2004, 45(9): 1597-1615. |

| [11] |

HASSE C, GRENET M, BONTEMPS A, et al. Realization, test and modelling of honeycomb wallboards containing a phase change material[J]. Energy & Buildings, 2011, 43(1): 232-238. |

| [12] |

张贺磊, 方贤德, 赵颖杰. 相变储热材料及技术的研究进展[J]. 材料导报, 2014, 28(13): 26-32. ZHANG H L, FANG X D, ZHAO Y J. Progress in phase change materials and technologies[J]. Material Reports, 2014, 28(13): 26-32. |

| [13] |

GIRO-PALOMA J, MARTÍNEZ M, CABEZA L F, et al. Types, methods, techniques, and applications for microencapsulated phase change materials (MPCM): a review[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016, 53: 1059-1075. |

| [14] |

郭静, 张雨燕. 新型复合相变材料研究新进展[J]. 材料导报, 2013, 27(13): 67-70. GUO J, ZHANG Y Y. Recent progress in research of new composite phase change materials[J]. Material Reports, 2013, 27(13): 67-70. DOI:10.3969/j.issn.1005-023X.2013.13.014 |

| [15] |

方云.潜热储能相变砂浆的制备及性能研究[D].杭州: 浙江工业大学, 2015. FANG Y. Research on preparation and properties of latent heat storage mortar[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2015. |

| [16] |

刘海超, 相政乐, 吕喜军, 等. 海底单层保温管线总传热系数分析[J]. 管道技术与设备, 2011(5): 14-16. LIU H C, XIANG Z L, LV X J, et al. Analysis of the overall heat transfer coefficient of subsea single layer insulated pipeline[J]. Pipeline Technique and Equipment, 2011(5): 14-16. DOI:10.3969/j.issn.1004-9614.2011.05.006 |