2. 上海交通大学机械与动力工程学院叶轮机械研究所

2. Institute of Turbomachinery, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University

0 引言

在天然气开采过程中,天然气井的井底压力会随着开采过程的持续而不断降低,同时天然气在气井内的流动速度也会不断下降,因此,天然气藏中的产出水和凝析液会因为天然气流的携带能力不足,或者流动阻力相对过大而逐渐淤积在井筒中。淤积的液体会进一步形成液柱,其形成的静水回压最终会导致气井停产[1],给天然气的开采利用造成极大的经济损失和资源浪费。针对“气井积液”现象,国内外提出了数十种排水措施,以达到清除积液和保障气井生产的目的[2]。这些技术各有优点和适用条件,其中超声速激波雾化排水技术是近几年提出的一种利用天然气自身能量实现气井排液的理想方案。该技术利用拉瓦尔喷管实现对天然气的加速,并且加速后的超声速气体会将凝析液雾化成粒径更小的液滴,当液体直径被降低到某一个临界数值时,液体可被天然气排出[3]。该技术设备结构简单,无需采用任何辅助装置,成本低廉且特别适用于低产气井的积液排除。目前,该技术已在苏里格油气田实现了现场应用,安装后气井稳定生产, 而且产量曲线表明井筒内无积液[4]。

针对超声速激波雾化排水技术,本文利用粒子阴影图像测速技术(particle shadow velocimetry, PSV)对比分析了拉瓦尔喷管和直孔喷管在不同进口压力条件下的雾化性能,利用数字图像处理算法,同步测量液滴粒径和液体速度,验证了拉瓦尔喷管雾化技术的有效性和可行性。

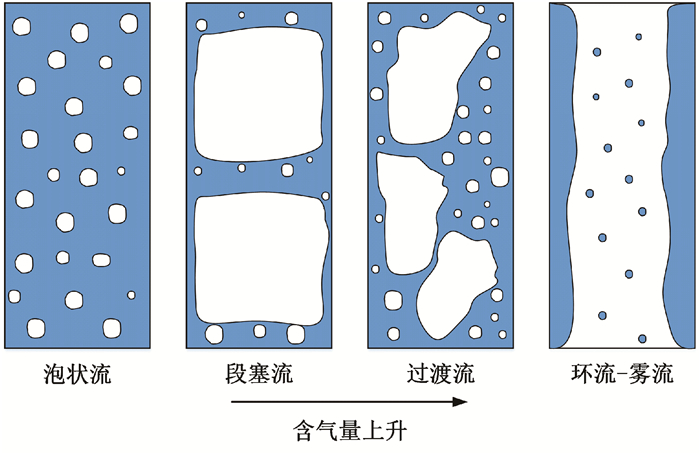

1 技术分析 1.1 超声速雾化原理 1.1.1 天然气井内的多相流及液滴受力分析天然气井筒的多相流动根据气相、液相的流速和流量主要分成4种流型:泡状流、段塞流、段塞流-环流过渡流以及环流-雾流[5],4种流型的气相流量依次升高,如图 1所示。

|

| 图 1 天然气垂直井筒内的4种多相流流型 Fig.1 Four multiphase flow patterns in natural gas vertical wellbore |

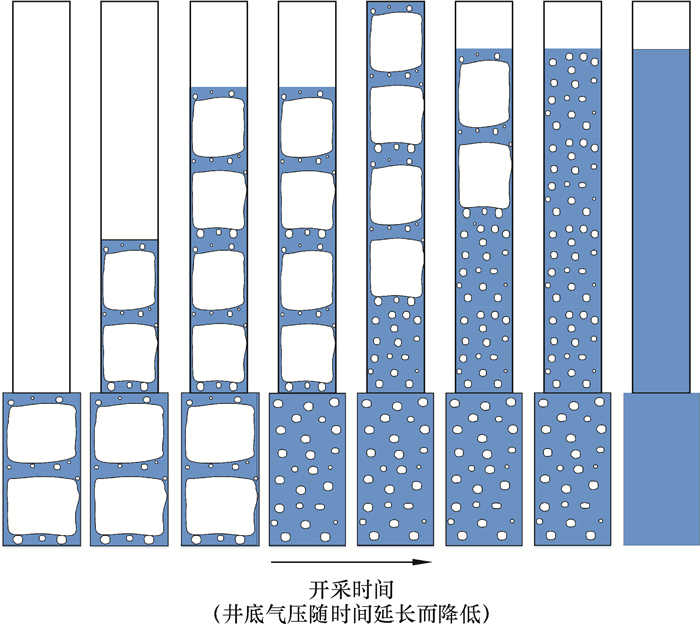

在天然气开采过程中,井筒中会存在4种流型中的一种或几种,而且流型会随着气井底部的来流压力降低和沿井筒高度的升高而变化。流型随开采时间的变化如图 2所示[5]。除了高产气井之外,绝大多数气井底部的流动是泡状流。井底由于液体淤积最为严重,通常是排水技术重点研究的区域,但该区域离地表较远,所以排水难度很大。最佳的解决方案是在井底为雾流状态时就尽量排出液体,防止液体在井底聚集。

|

| 图 2 天然气井筒内的流型随开采时间的变化图 Fig.2 Flow pattern variation in natural gas wellbore with production time |

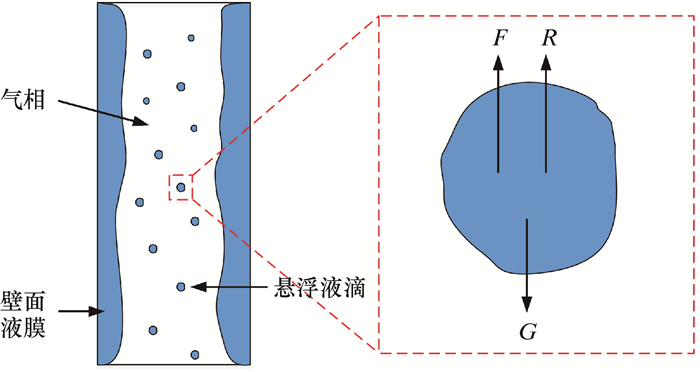

在雾流状态下,液滴的受力状态如图 3所示。单个液滴受到重力G、下坠的气动阻力R以及气体浮升力F的共同作用[3]。

|

| 图 3 雾流状态下的液滴受力分析 Fig.3 Force analysis of the droplet under fog flow |

上述3种力都与液滴粒径大小呈正相关,因此可得激波雾化排水技术的原理,即当液体粒径小于某一临界粒径时,液体所受的浮升力及气动阻力之和大于自身重力,液滴得以随流动气体排出[3]。

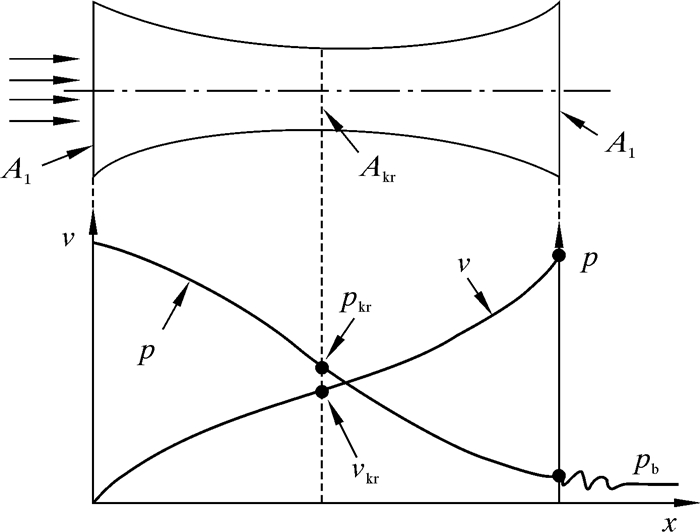

1.1.2 拉瓦尔喷管对液滴的雾化作用拉瓦尔喷管的几何外形及其内部流动如图 4所示。垂直于喷管流动方向的横截面积从进口开始不断收缩直至喉部达到最小值,然后横截面积不断扩张,从而形成一个渐缩-扩张喷管。图 4中A1表示喷管进口和出口横截面积,Akr、pkr、vkr分别表示喉部的横截面积、气体压力和速度,p表示流道内部的气压,pb表示喷管出口的背压,v表示喷管内部连续计算的速度。

|

| 图 4 拉瓦尔喷管结构及其内部流动示意图 Fig.4 Laval nozzle structure and its internal flow |

对于出口截面积与喉部截面积之比一定的喷管,保持上游来流的温度不变,当进口压力与出口压力之比达到一个临界数值时,气体流速在喉部达到当地声速。喉部前面渐缩段是亚声速流动,而喉部后面的扩张段是超声速流动,且达到临界状态后继续升高进出口压比并不会影响喷管内部的流动状态,但出口处的激波会因为压比不同而呈现不同的流动状态。由图 4可以看出,喷管内部气体速度持续增加而压力不断降低,气体不断被膨胀加速。关于拉瓦尔喷管流动的原理参见文献[6]。

基于拉瓦尔喷管内部的流动物理特性,利用该喷管对大粒径液滴进行雾化的基本原理为:一方面,高速气体对液体具有剪切作用,当作用于液滴的气体剪切力高于液体的表面张力时,液体碎裂成更小的液滴;另一方面,由于喷管出口处的压力比较低,而气井底部的温度较高,所以液滴更容易气化,使液体与天然气被混合排出。拉瓦尔喷管结合了这两种作用,使液滴直径小于临界粒径,最终达到雾化和排水的目的。

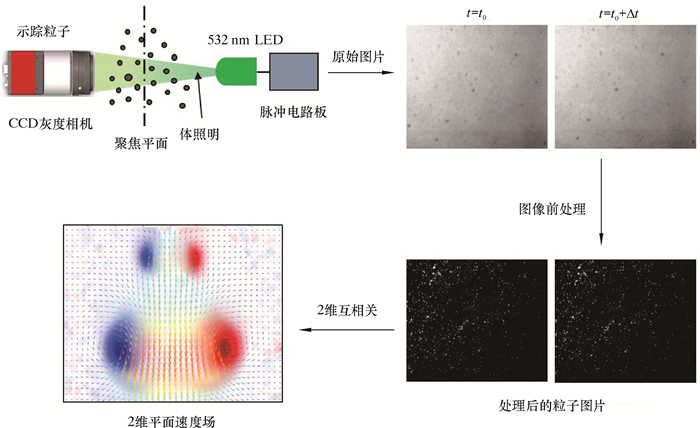

1.2 液滴粒径及速度的同步测量 1.2.1 PSV粒子阴影图像测速技术PSV技术原理如图 5所示。待测流场中布撒了示踪粒子,LED光源照射示踪粒子并点亮整个相机中的CCD感光芯片,示踪粒子材质和待测流场介质的密度差异很大,因透光性不同而在CCD感光芯片上投下阴影。CCD相机采用双曝光模式,记录下示踪粒子在一个极短的时间间隔内的连续两帧图像,再采用互相关系数算法[7]计算出粒子在两帧图像中的位移,根据位移除以曝光时间间隔即可得到相机视野内的速度场[8]。

|

| 图 5 PSV工作原理示意图 Fig.5 Working principle of the PSV |

为了获取粒子阴影在两帧图像上的位移,本文采用基于快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)的互相关系数算法。为了降低测量误差,在互相关计算之前,需要对原始图像进行前处理,包括取反值、背景噪声减除和等比例放大操作,使得互相关计算时的图像矩阵与PSV的粒子图像类似。最终根据得到的速度测量算法,可以获得包含2维矢量的2维平面速度场。

1.2.2 液滴粒径测量算法本文利用经过图像前处理的示踪粒子阴影图像,进一步进行直方图均衡和频率域低通滤波等操作,使液滴图像的轮廓可以被边界提取算子识别。对提取出的不连续的轮廓进行形态学处理,使轮廓连续,然后填充形成完整的液滴阴影图像,最后计算出液滴的直径。计算式为:

|

(1) |

式中:d为液滴直径,μm;S为阴影连通域的面积,μm2。

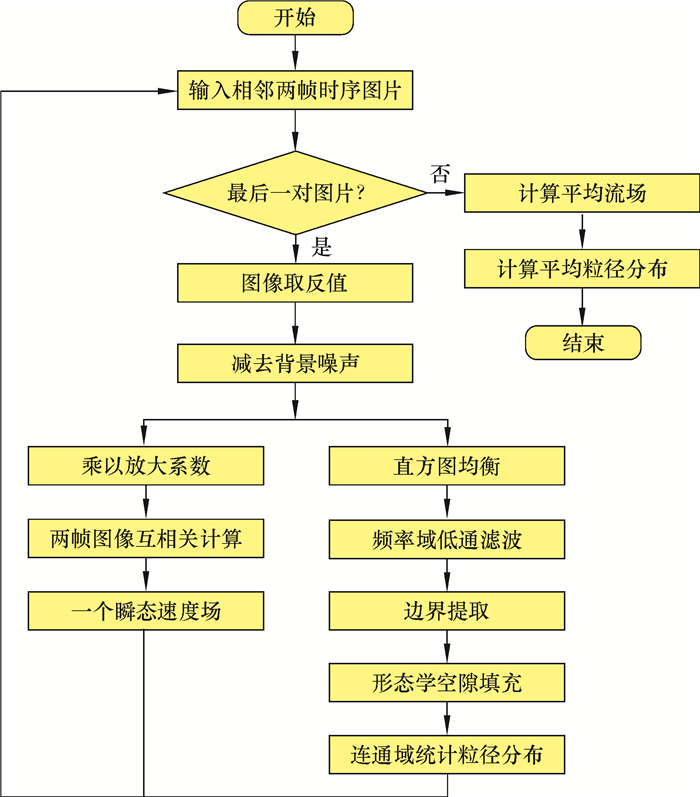

结合互相关系数算法和液滴粒径测量算法,提取出的液滴粒径及液相速度场同步测量算法,其流程如图 6所示。

|

| 图 6 液滴粒径及速度同步测量算法流程图 Fig.6 Flow chart of algorithm for droplet size and velocity synchronization measurement |

同步测量算法主要步骤如下。

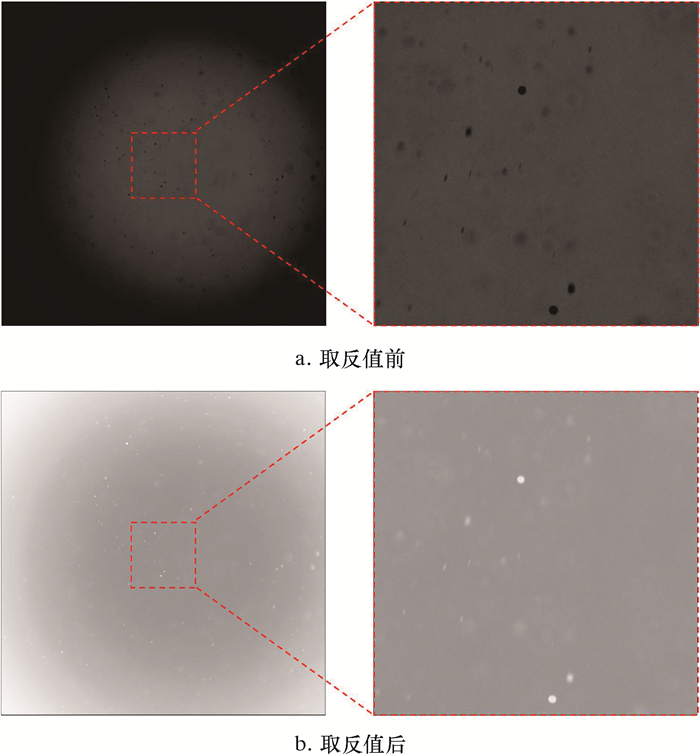

(1) 图像取反值。将原本粒子阴影灰度图中较暗的像素变成高亮部分,而原本亮白的背景图像变成低灰度值的暗色区域,液滴图像取反值处理前、后对比如图 7所示。

|

| 图 7 液滴图像取反值处理前、后对比图 Fig.7 Comparison of the droplet image before and after inversion value processing |

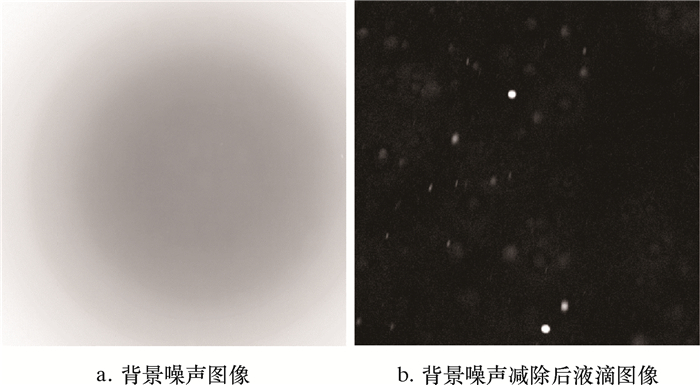

(2) 背景噪声减除。对经过取反值处理后的图像中某个特定坐标的像素,遍历多张(50~150)粒子图像得到该像素位置处的最小灰度值,该最小灰度值一般被视为背景噪声。对图像矩阵中的每个像素坐标重复上述过程,从而形成了背景噪声图像[9]。原图像减去该图像矩阵即可得到去除背景噪声的示踪粒子图像, 其效果如图 8所示。

|

| 图 8 背景噪声减除前、后对比图 Fig.8 Background noise subtraction |

(3) 直方图均衡。原始图像像素的真实数值分布区间偏窄,可通过直方图均衡化拓宽分布区间,增强图像的对比度,从而有利于进一步提取粒子图像的轮廓信息,其效果如图 9所示。

|

| 图 9 直方图均衡处理之后的液滴图像 Fig.9 Droplet image after histogram equalization |

(4) 频率域低通滤波。直方图均衡后,粒子图像中含有很多分散的孤立的高亮像素点,其对应高频背景噪声(相机电子噪声)而非轮廓。为了避免其对边界提取的不良影响,本文利用快速傅里叶变换得到图像的2维傅里叶系数,对傅里叶系数按照其对应的频率从低到高排序,仅保留对应低频分量的前几个傅里叶系数,从而构建出了一个低通滤波器以过滤掉非粒子阴影轮廓的高频噪声,其相应的公式为:

|

(2) |

式中:D(u, v)是傅里叶变换并排序后的系数矩阵中(u, v)索引到(0, 0)索引的几何距离,单位为像素;dthresh是判断阈值,该式表示保留一定范围内的低频分量,dthresh取值为100。

经过上述变换后,得到的图像如图 10所示。

|

| 图 10 低通滤波之后的液滴图像 Fig.10 Droplet image after low pass filtering |

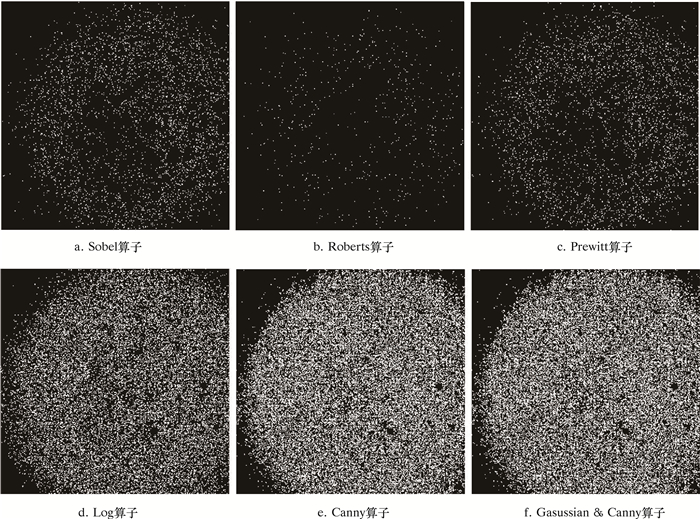

(5) 边界提取。为了提取液滴阴影图像的轮廓信息,进一步通过轮廓获得液滴的阴影面积,本文对比了各种算子得到的边界轮廓图像,其结果如图 11所示。根据定性分析,最终采用了Canny算子,因为该算子与后续处理配合使用的效果最好,并且极大地保留了粒子图像的轮廓信息。

|

| 图 11 多种算子提取的液滴图像轮廓 Fig.11 Outline of the droplet image detected by various operators |

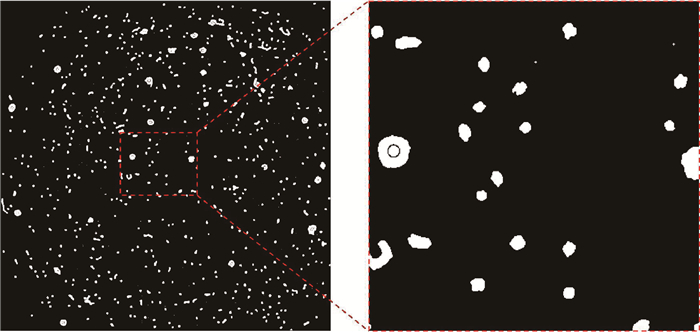

(6) 形态学空隙填充。Canny算子提取出的部分轮廓不连续,需要对提取出的二值轮廓图像进行形态学膨胀操作, 以获得连续的液滴轮廓,并且可以利用洪水填充算法[10]对轮廓进行填充处理,得到单个液滴阴影的完整二值图像,处理结果如图 12所示。

|

| 图 12 液滴阴影二值图像 Fig.12 Droplet shadow binary image |

(7) 连通域粒径统计。在获得了液滴阴影的二值图像后,可通过连通域计数获得某一个液滴对应的像素面积,即对一个被点亮的二值像素(像素值为0或者1,点亮说明像素值为1),假如该像素周围8个像素中某一个像素值也为1,则这两个像素是8领域联通的,符合8领域联通的若干像素相连组成了一个连通域,其包含的像素面积为连通域的像素数目乘以单个像素的面积。统计所有连通域的像素面积,不仅可获得液体的图像面积统计,而且可获得粒径的统计分布数据。

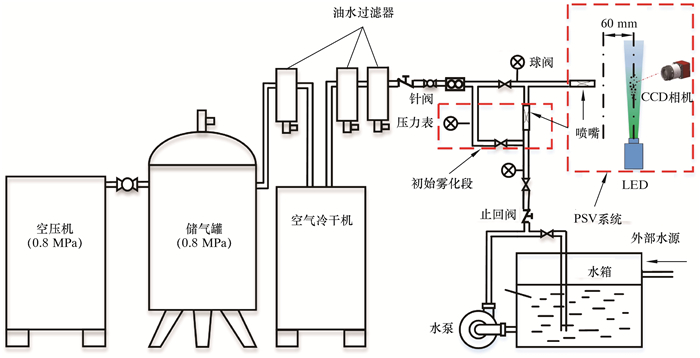

2 试验装置与硬件设备 2.1 气路、水路及雾化管路系统本试验研究中的供水、供气、雾化及PSV测量试验装置示意图如图 13所示。

|

| 图 13 PSV测量试验装置示意图 Fig.13 Schematic diagram of the test device |

其中,用于超声速雾化的空气由博莱特空压机(最大体积流量为5.1 m3/min, 额定气压为0.8 MPa)压缩进入储气罐,气体离开储气罐后流经冷干机(工作气压0.7~1.3 MPa)以去除原有水分,然后进入超声速喷管。气路的空气质量流量约为8.74 kg/h,且能根据油水过滤器后的针阀开度控制气路的来流压力以及体积流量。

待雾化水由一个最大扬程为60 m的水泵(自吸泵功率1 100 W)提供,水压可通过管路上的针阀进行调节,为了避免由于雾化喷嘴的液体流量太小而水泵供水流量太大造成的汽蚀现象,水路中有循环回路,大部分的水从该回路返回蓄水池中。由于水是透明介质,为了使液滴的阴影更加明显并降低透光度,向水中添加了绿色染色剂,从而增加了液滴图像在背景图像中的对比度。

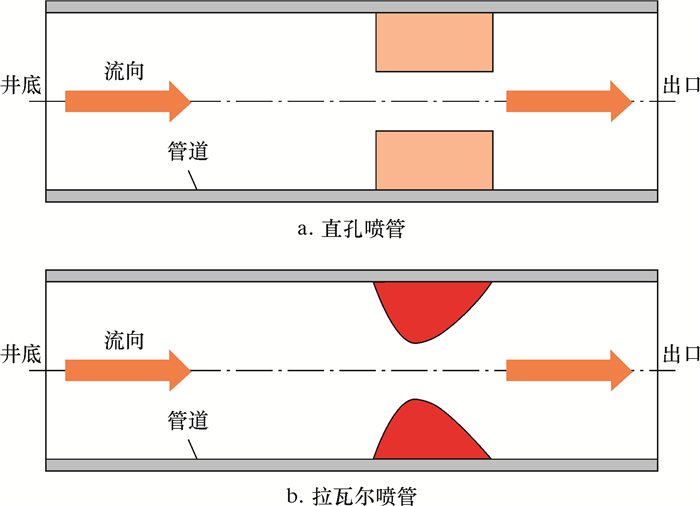

雾化喷管的几何结构如图 14所示。喷管分别采用了拉瓦尔喷管和直孔喷管以对比雾化效果。

|

| 图 14 不同喷管结构示意图 Fig.14 Structural schematic of different nozzles |

喷管出口与喉部截面积之比为16,设计马赫数为4.46。为了模拟实际的气井内部环境,雾化喷嘴之后还有一段直孔管道,以模拟雾化后的实际管内流动,气相与液相在雾化喷嘴前进行混合,以模拟气井内的气含水流动状态。

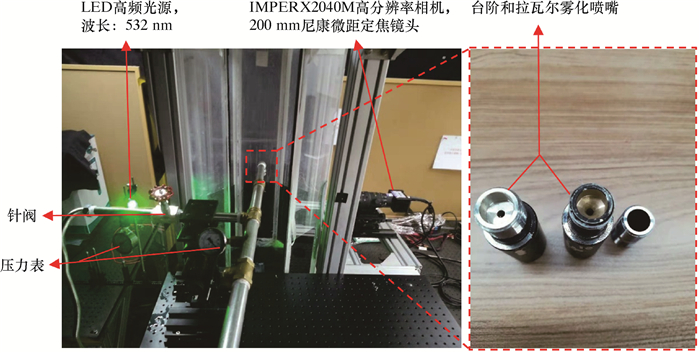

2.2 PSV光学测量系统试验装置采用LED光源,波长为532 nm,额定功率为5 W,可在及其短暂的超额定功率下工作,释放比较高的能量,以满足照明需求而不引起硬件损坏。两帧延时为0.05 ms,确保液滴位移的绝对数值在合适范围之内,且不超过互相关采样窗口尺寸的¼。记录相机采用IMPERX2040M高分辨率相机,其像素分辨率为2 072×2 072,单个像素为边长0.005 5 μm的正方形,相机镜头采用200 mm定焦Nikon镜头,通过拍摄的直尺图像的刻度位置,测得放大率为0.423。相机曝光时间为700 ns以平衡图像亮度和粒子图像拖尾效应。PSV测量系统的实物图如图 15所示。

|

| 图 15 PSV测量系统实物图 Fig.15 PSV measurement system photo |

PSV测量区域为一个尺寸26.94 mm×26.94 mm的正方形区域,其中心位于图 13所示的整体雾化喷管后方60 mm处。

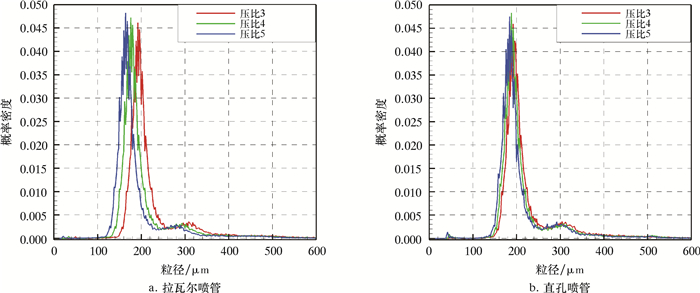

3 试验结果分析为了对比直孔喷管和拉瓦尔喷管的雾化效果,将试验来流气压分别设置为0.3、0.4和0.5 MPa, 雾化喷管的出口压力为0.1 MPa,设置喷嘴的压比(nozzle pressure ration, NPR)分别为3、4和5。互相关系数算法采用两重采样窗口,窗口大小为256×256~128×128像素,设置窗口重叠率为0.5,因此单个矢量的空间分辨率为0.83×0.83 mm。

试验采用3种压比和两种喷嘴,即共总6个工况,分别拍摄了150张液滴图像,每个工况可得到75个瞬态速度场和150个瞬态粒径分布统计,最终得到的不同入口压力条件下的两种雾化喷嘴的平均液滴粒径概率密度分布如图 16所示。从图 16可看出:拉瓦尔雾化喷嘴随着入口压力的增大,雾化后的平均液滴粒径逐渐减小;当压比为3时,概率密度在粒径为194 μm左右达到最大值,而且粒径的概率密度分布的峰值对应的粒径会逐渐向左偏移(即朝粒径变小的方向偏移)。概率密度分布函数曲线在较大粒径处存在一个次高峰,其对应着没有完全雾化的液滴,该次高峰曲线数值分布随压比的升高而更加平缓,表明粒径分布更加均匀。

|

| 图 16 不同喷管中液滴粒径的概率密度分布函数 Fig.16 Probability density distribution function of droplet size in different nozzles |

直孔喷管雾化后的平均粒径要大于拉瓦尔喷管,这表明拉瓦尔喷管具有更好的雾化性能。直孔喷管的液滴粒径概率密度函数分布在240~400 μm处有较小的峰值,表明该类型喷管类似于拉瓦尔喷管,存在没有雾化完全的巨型液滴,随着进口压力的增加,雾化粒径的分布并没有类似拉瓦尔喷嘴出现明显的向左偏移,其机理尚不明确,可能原因在于直孔喷管对气相的加速性能不如拉瓦尔喷管,在直孔喷管中的气相速度最大仅能达到当地声速,而拉瓦尔喷管在气相达到当地声速后可以继续膨胀。

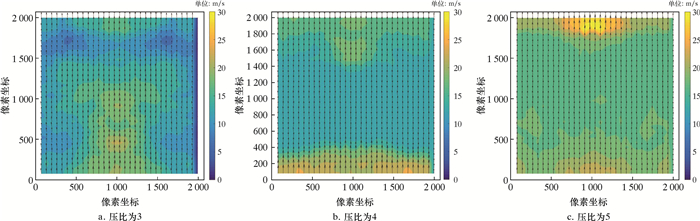

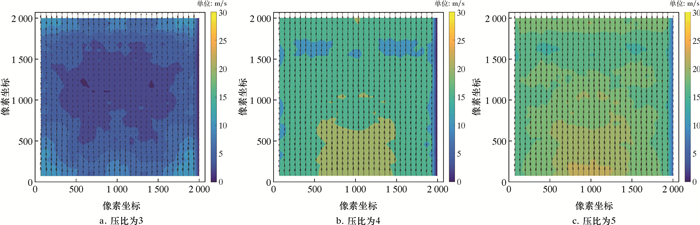

由空气的绝热指数可知,气体达到超声速时的压力与滞止压力之比为0.528 3[6],即在等熵绝热条件下,形成超声速流动的临界压比为2左右。尽管试验中的压比已经超过了临界压比,喷管内的气相速度理论上不再随着压比升高而变化,但两种喷管雾化后的粒径随着进口来流压力的增大都呈现变小的趋势,这一现象可以从液相的平均速度来说明。两种喷管中液相随压比变化的速度场云图分别如图 17和图 18所示。从图 17和图 18可以看出,液相的平均速度随着压比增大而增大,表明液滴具有极大横向剪切力的激波相遇之前,获得了更多的动能,因此液滴具有更强的穿透特性,即液滴会在自身惯性作用下更剧烈地与高速气体碰撞,这促进了液滴的进一步破碎。喷管的流场是轴对称的,因此可以发现速度场是对称结构。

|

| 图 17 拉瓦尔喷管中液相随压比变化的速度场云图 Fig.17 Velocity field of liquid phase changing with NPR in Laval nozzle |

|

| 图 18 直孔喷管中液相随压比变化的速度场云图 Fig.18 Velocity field of liquid phase changing with NPR in straight-hole nozzle |

值得注意的是,由液滴图像测量得到的速度场的速度并没有达到声速以上,速度仅为0~30 m/s,而现场巨大的声波噪声以及仿真计算表明,气相达到了超声速的状态,没有发现被测量的液相速度场由于激波结构而导致剧烈的速度变化。这一现象的合理解释为,由于作为示踪粒子的液态水的密度(1 000 kg/m3)是气相密度(1.29 kg/m3)的800倍左右,且液滴粒径最大为200 μm,所以液滴的质量比常规的气相PIV测量采用的1 μm氧化铝粉末(密度3 500~3 900 kg/m3)要大很多倍,因此示踪粒子自身的重力很大,气体对液滴的作用力相对很小,造成了示踪粒子的迟豫时间过长。迟豫时间的计算式为:

|

(3) |

式中:ρp为液滴密度,kg/m3;μf为气体的动力黏度,Pa·s;τp为迟豫时间,s。

迟豫时间的物理意义是气体将液滴加速到气相速度所需要的时间间隔。对一个粒径为200 μm的液滴,假定温度为298 K时,空气动力黏度μf=17.9×10-6 Pa·s,对应的迟豫时间为2.22 s,远超过气相流经被测区域的时间,造成了被测的液相速度无法反映该处气相的真实速度分布。因此用PSV或者PIV技术测量超声速雾化的气相速度时,不能使用有待雾化的液滴作为示踪粒子,应使用粒径更小、迟豫时间短的其他类型粒子。

4 结论(1) 针对气井内部的超声速雾化排水技术,对比分析了拉瓦尔喷管和直孔喷管的雾化性能。研究结果表明,气相在被喷管加速之后可以促进液滴破碎为小液滴,从而起到雾化作用。

(2) 利用PSV技术,提出了一种可以同步测量粒径和液滴速度的图像处理算法,对比分析不同进口压力下的测量结果,证实了拉瓦尔喷管的雾化性能优于直孔喷管,而且液滴随着来流气相压力的增大获得了更大的动能,在与速度更高的气体碰撞之后,液滴平均粒径进一步减小。

(3) 被雾化的液滴由于粒径相对过大且密度远大于气相,所以测量的速度场无法反应气相流动。为了进一步研究气相速度场,气相中应该添加另一种示踪粒子,使该粒子的跟随性好,而且其粒子图像能与液滴的图像区分开,由此进一步获得气相和液相的流场分布。

| [1] |

焦峥辉, 刘建平, 赵稳. 超音速雾化排水采气研究[J]. 石油化工应用, 2016, 35(3): 54-56. JIAO Z H, LIU J P, ZHAO W. Study on gas production by supersonic atomization drainage[J]. Petrochemical Industry Application, 2016, 35(3): 54-56. DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.2016.03.014 |

| [2] |

郭宏勃.音速雾化器排水采气研究[D].西安: 西安石油大学, 2014. GUO H B. The study of the sonic nebuuzar drainage gas[D]. Xi'an: Xi'an Shiyou University, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10705-1015577255.htm |

| [3] |

李虎, 李增亮. 井下排水采气用雾化喷嘴的数值仿真研究[J]. 石油机械, 2009, 37(8): 18-20. LI H, LI Z L. Digital simulation research on the downhole atomized nozzle for dewatering gas recovery[J]. China Petroleum Machinery, 2009, 37(8): 18-20. |

| [4] |

刘磊, 刘祎, 常鹏, 等.一种天然气井超音速喷管雾化排水采气装置和方法: 201410465162.2[P]. 2015-02-04. LIU L, LIU Y, CHANG P, et al. An drainage device and method for natural gas-well production by ultrasonic nozzle atomization: 201410465162.2[P]. 2015-02-04. |

| [5] |

李虎.井下用喷嘴雾化排水采气的工艺研究[D].青岛: 中国石油大学(华东), 2010. LI H. Underground drainage with gas atomization process research[D]. Qingdao: China University of Petroleum(Huadong), 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10425-2010280604.htm |

| [6] |

潘锦珊, 单鹏. 气体动力学基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012. PAN J S, SHAN P. Fundamentals of gas dynamics[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2012. |

| [7] |

ESTEVADEORDAL J, GOSS L. PIV with LED: particle shadow velocimetry (PSV)[C]//43rd AIAA Aerospance Sciences Meeting and Exhibit, January 10-13, 2005, Reno, Nevada, 2005: 12355-12364.

|

| [8] |

SORIA J. An investigation of the near wake of a circular cylinder using a video-based digital cross-correlation particle image velocimetry technique[J]. Experimental Thermal & Fluid Science, 1996, 12(2): 221-233. |

| [9] |

GAO Q, WANG H P, WANG J J. A single camera volumetric particle image velocimetry and its application[J]. Science China Technological Sciences, 2012, 55(9): 2501-2510. DOI:10.1007/s11431-012-4921-7 |

| [10] |

ASUNDI A, WENSEN Z. Fast phase-unwrapping algorithm based on a gray-scale mask and flood fill[J]. Applied Optics, 1998, 37(23): 5416-5420. DOI:10.1364/AO.37.005416 |