0 引言

埕岛油田位于渤海湾南部极浅海海域,主力含油层系为馆上段疏松砂岩油藏,具有含油井段长、层多、易出砂和非均质性强等特点[1],对长效增注解堵工艺的适应性要求高。海上开发过程中主要存在以下问题:①油层易堵塞,长期注水后部分水井注水压力升高,欠注情况严重[2-3]。测试发现24.1%注水层不吸水,需实施油层解堵以满足注水量要求。②封隔器易失效,受注水井出砂、停注管柱蠕动以及扩张式液控封隔器可靠性低等影响,液控封隔器易出现漏油、胶筒鼓涨破现象,平均有效期仅3.8 a。针对这些问题,经过长期的试验研究和攻关,开发了选择性解堵技术、精细分层注水技术以及长效增注技术等埕岛油田注水新技术。新技术实现了单井最多7段细分注水,一次管柱最多分7段改造增注,提高了注水开发效果。

1 选择性解堵技术对于长井段、多油层的分注井,层间差异较大,采用笼统酸化或2~3段酸化,由于低渗层或堵塞层吸水能力较差,酸液进入地层后优先进入高渗层,导致低渗层或堵塞层得不到改造。为了改善层间吸水不均衡状况,研究应用了机械分层酸化和氮气泡沫暂堵分流酸化两种选择性解堵技术。

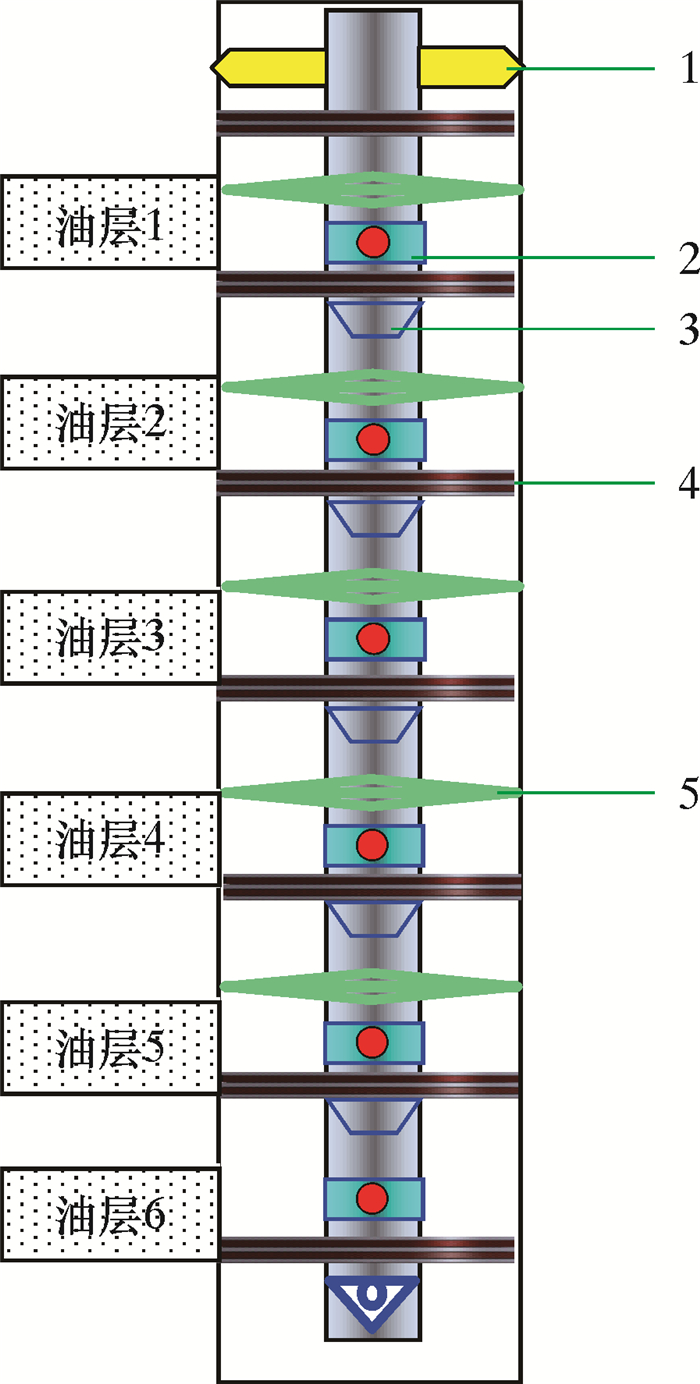

1.1 机械分层酸化技术 1.1.1 管柱结构及原理机械分层酸化管柱(见图 1)通过多级耐蠕动封隔器将多个层系分隔开,根据不同层系油层的污染原因和欠注程度分别挤入相应量的特定酸液体系。该工艺管柱通过地面加压,实现K344封隔器的多级坐封,在不动管柱情况下,通过逐级投球加压,实现多油层依次分层酸化。该管柱在油层底部增加平衡封隔器,酸化单层时,管柱受力整体平衡,消除了活塞效应的影响。顶部增加水力锚结构,解决了温度效应及工况变化过程中的管柱蠕动问题。该管柱适合于层间差异大的多层细分酸化工艺。

|

| 1—水力锚;2—喷砂器;3—滑套接受器;4—K344封隔器;5—扶正器。 图 1 机械分层酸化管柱结构示意图 Fig.1 Structural schematic of separate-layer acidification string |

1.1.2 关键工具结构优化

喷砂器质量的好坏决定施工成功率的高低,针对目前喷砂器有效期短的问题,设计了新型喷砂器。

新型喷砂器的滑套部分优选20CrMo合金钢材质,以提高滑套耐磨性和抗冲蚀性能。通过极差优化及球座改进,由过去45和50 mm两种规格增加到28、33、38、45、50和55 mm共6种规格密封球,实现了ø159 mm套管内一趟管柱下的7层施工。使用ANSYS有限元分析软件对核心工具喷砂器进行了受力状态模拟,将喷嘴优化设计为“圆弧+圆锥+圆柱”的几何结构,在酸化排量一定时,该结构扩散角较小,更加耐冲蚀。喷嘴材料采用碳化钨硬质合金,耐磨性较高。通过结构和材料优化,有效提高了喷嘴的可靠性,并延长了其使用寿命。

1.2 氮气泡沫暂堵分流酸化工艺泡沫流体对地层渗透率有选择性,表现为在高渗介质中的阻力大,在低渗介质中阻力小。利用泡沫流体“堵大不堵小”的特点,开发了一种氮气泡沫混相酸液体系。该体系基于高浓度土酸酸液,添加起泡剂、稳泡剂、铁离子稳定剂、黏土稳定剂以及缓蚀剂等其他酸液添加剂,施工时伴注氮气制造泡沫,形成稳定的泡沫酸体系。将泡沫酸泵入高渗层,使流体流动阻力逐渐提高,进而在喉道中产生气阻效应。在叠加的气阻效应下,暂堵高渗层,迫使后续酸液转向低渗层,从而改善吸水剖面。

通过测定起泡剂在酸液中的起泡体积和泡沫半衰期,对起泡剂的耐温性进行了评价。评价结果表明,体积分数1%的起泡剂恒温30 min后仍具有较强的起泡和稳泡能力,满足现场施工的时间要求。

取不同渗透率极差的岩心,进行并联岩心流动试验,测试酸化前、后岩心分流量的变化,测试结果见表 1。由表 1可看出,泡沫酸化能够有效缩小岩心渗透率极差,提高低渗透岩心的渗流能力,从而对非均质储层具有较好的均匀改造效果。

| 岩心渗透率极差 | 酸化前高低渗岩心分流量比值 | 酸化后高低渗岩心分流量比值 |

| 2.5 | 1.73 | 0.54 |

| 4.2 | 3.58 | 0.39 |

| 7.6 | 6.84 | 0.45 |

| 11.9 | 12.32 | 1.44 |

| 15.8 | 17.65 | 3.67 |

1.3 酸化及挤压改造一体化技术

储层挤压改造技术是针对发育较差的干层或薄层实施的一项有效的增产增注技术。该技术采用压裂车把高压大排量且具有一定黏度的液体挤入油层,当把油层压出许多裂缝后,加入支撑剂充填进裂缝,提高油层的渗透能力,以增加注水量,通过控制施工排量、前置液用量、阶段加砂量和阶段砂比调配,在储层中产生一条或多条具有一定导流能力的裂缝,以利于注入水注入地层。

水井挤压改造与油井挤压改造施工工艺不同,一般来说,疏松砂岩油藏的油井挤压改造主要目的是为了消除近井地带的污染堵塞和提高阻挡地层砂效果。油井挤压改造充填防砂一般采用端部脱砂技术,以获得短宽缝改造效果,在近井地带建立高密实充填带。而水井挤压改造的储层一般情况下发育比较差,其渗透率和孔隙度均远低于同类注水层段的物性参数,吸水能力有限。为了提高注水吸收能力和长效注水效果,对发育差的注水层实施挤压改造。为了沟通更长油层裂缝,扩大注水吸收波及范围,可采用提高施工排量、前置液用量、阶段加砂量和阶段砂比调配等技术,达到地层深部改造的目的。施工中油水井挤压改造施工参数对比见表 2。

| 名称 | 前置液 | 携砂液 | 顶替液 | 最高砂比/% | 低砂比砂量占比 |

| 油井 | 少 | 少 | 少 | 70~100 | 1/3 |

| 水井 | 多 | 多 | 多 | 30~50 | 2/3 |

利用一趟机械分层酸化管柱,可对同井不同物性油层分别实施酸化增注或挤压增注。通过投球来选择改造的油层,发育好的油层实施酸化,发育差的薄层、干层实施挤压改造。酸化增注时层内矛盾不突出的,按常规酸液大排量注入;层内矛盾突出的,采用泡沫暂堵分流酸化工艺。挤压改造时要控制好施工参数,调控排量保持施工压力在100%~130%的地层破裂压力,前置液用量占总压裂液用量的50%~60%,砂比小于40%的砂量占总砂量的60%以上,最高砂比不超过50%。加砂结束后采用过顶替,顶替量比施工油管容积量多10 m3以上,以防止砂卡管柱。水井酸化及挤压改造一体化技术已在埕岛油田应用18井次,施工成功率100%,改造的薄层或干层多为新补层或转注层,目前平均注入压力4.2 MPa,平均有效期超过600 d。

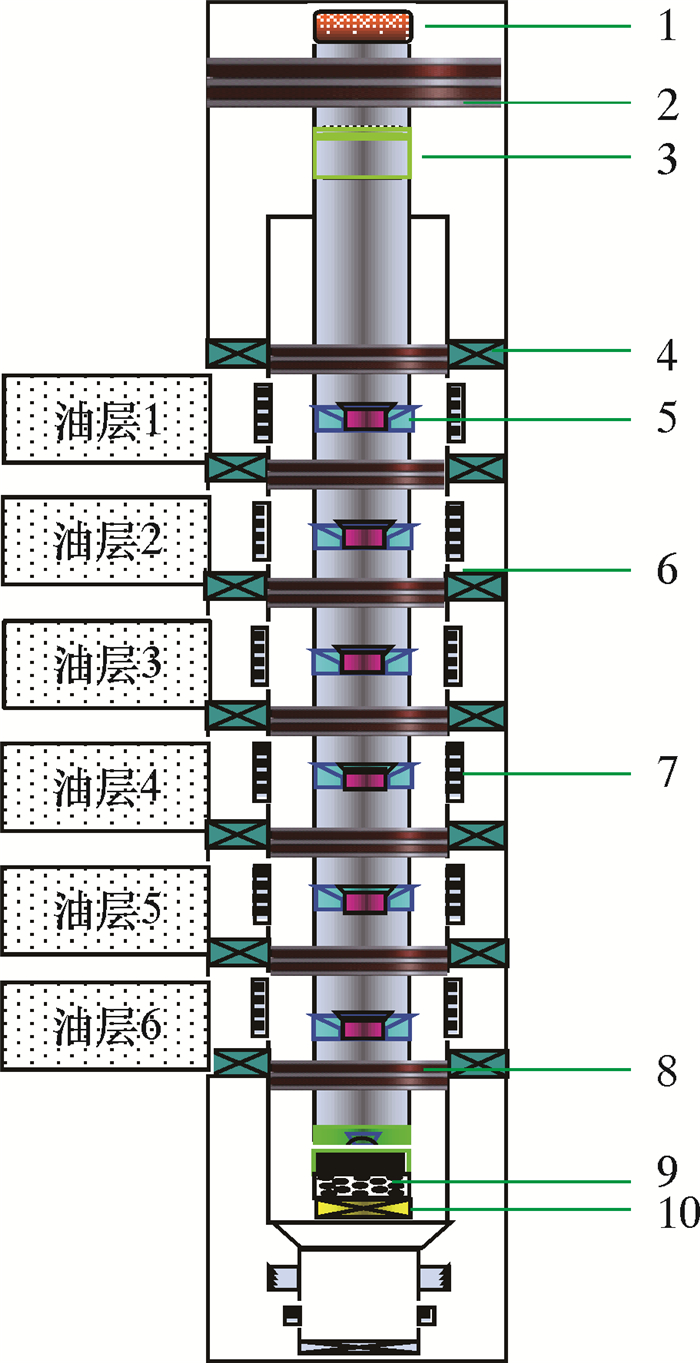

2 精细分层注水技术 2.1 长效精细分注技术 2.1.1 长效细分管柱设计埕岛油田注水井具有井段长、油层多、层间差异大的特点,若注水层段内有多个注水层,仅靠选择性解堵技术将无法保障各层长期均衡吸水,因此必须实施精细分层注水技术,做到细分注水到单层,实现每个注水层的长效注水。注水井在工作周期中,存在停注、投注、酸化和测调等工况改变,会导致井筒内温度和压力变化,造成管柱蠕动。管柱蠕动是造成封隔器失效的重要因素[4-6],进而引起分注管柱的失效,因此设计了长效细分管柱(见图 2)。

|

| 1—安全阀;2、6—防蠕动封隔器;3—补偿器;4—管外封隔器;5—测调一体配水器;7—滤砂管;8—平衡封隔器;9—精密挡砂管;10—丝堵。 图 2 长效细分管柱结构示意图 Fig.2 Structural schematic of long-term subdivision string |

该管柱整体上包括大通径分层防砂管柱和长效精细分层注水管柱,两者均设置了平衡封隔器,使最后一层由单向受力改为双向受力,管柱受力平衡。其中大通径分层防砂管柱包括管外封隔器、滤砂管和平衡封隔器,管柱整体内通径107 mm以上,便于二次完井。长效精细分层注水管柱包括测调一体化配水器、密闭防蠕动封隔器和精密挡砂管,靠近油层部位,管柱增加补偿器,以减少管柱因温度、压力和工况变化带来的注水管柱蠕动。顶部设置防蠕动封隔器和安全阀,符合海上安全长效的开发需求。注水时,通过完井油管加压,实现精细分层注水;反洗时,油套环空加压,当达到一定压差时,形成反洗井通道,实现大排量反洗井;酸化时,下入测调仪器,打开或者关闭某层,实现单层或者多层的酸化解堵。

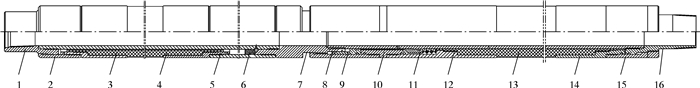

2.1.2 密闭防蠕动封隔器的研制目前埕岛油田部分注水井层间差异加剧,层间矛盾日益突出。原有分层封隔器在注水压力波动大时,出现注水管柱上下蠕动和自动解封的问题,因此研制了密闭防蠕动封隔器(见图 3)。该封隔器工作时,液体推动活塞使防蠕动胶筒膨胀坐封,增加了封隔器的软锚定力。下部为密闭自锁结构,密封胶筒坐封后泄压,密封接头与密封件组成的密闭机构将压裂液锁住不回收,实现停注不解封,防止停注层窜。反洗井时推动解封活塞顶开密封件,泄压,进而使密封胶筒解封。

|

| 1—上接头;2—挡套;3、14—挡碗;4—防蠕动胶筒;5、12—液缸套;6—活塞;7—连接头;8—洗井套;9—解封活塞;10—密封接头;11—密封件;13—密封胶筒;15—挡环;16—下接头。 图 3 密闭防蠕动封隔器结构示意图 Fig.3 Structural schematic of a closed anti-creep packer |

2.2 一体化测调技术

钢丝绞车投捞注水芯子更换水嘴的调配方式,调配误差大、精度低,还易发生水嘴脱落和水嘴堵塞等问题,大大影响了测调成功率。由于海上作业成本高,所以研究应用了测调一体化技术。

2.2.1 方案设计利用机电一体化原理,采用边测边调的方式实现对注水井的测试与调配,通过地面仪器监视流量-压力曲线,根据实时监测到的流量曲线调整配水装置水嘴大小,直到达到预设流量[7-8]。

该技术主要包括井下工具和地面控制两部分。井下工具包括同心可调配水器、一体化测调仪以及配套工具;地面控制部分包括控制设备、数据处理分析系统、防喷举升装置及测试绞车等[9-10]。

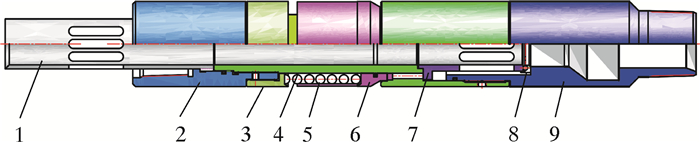

2.2.2 核心工具的研制配水器是井下分层注水管柱的重要组成部分。根据功能要求,设计了阀片式同心可调配水器,其结构如图 4所示。

|

| 1—防转套管;2—上接头;3—调节环;4—中心管;5—压簧;6—活动阀;7—旋转芯子;8—轴承;9—下接头。 图 4 同心可调配水器结构示意图 Fig.4 Structural schematic of concentric adjustable water distribution device |

当一体化测调仪下到防旋套管上部时,仪器上的电动定位器打开支撑臂,因支撑臂的直径大于防旋套管上部喇叭口的尺寸,一体化测调仪在此轴向定位。一体化测调仪正好使上部两个支撑臂插入防旋套管内的开口槽内,同时使下部两个电机支撑臂插入旋转芯子的开口槽内,这样电机转动时就带动旋转芯子转动,起到调节水量的作用。由于仪器是直读式仪器,在地面电脑上就可实时检测到井下各分层的流量。需要测调另一个注水层的水量时,就将电动定位器的支撑臂收起,使两臂直径小于防转套管的直径,便可将一体化测调仪提升到另一个层段上,然后重复上述过程即可。

3 长效增注技术注水井经过长期注水后,吸水能力逐渐变差,导致水井欠注,影响产能[11-12]。针对该问题,研究应用了杂双子表面活性剂与微乳增注剂两种长效增注技术,以进一步延长注水井有效期[13-14]。

3.1 杂双子表面活性剂+酸液增注技术 3.1.1 主要原理杂双子表面活性剂是指分子内同时含有两个不同极性头基的Gemini表面活性剂。如果两个极性头基所带的电性相反,两极性头基间就存在强烈的静电吸引作用,在低浓度容易自聚集,在界面上容易发生吸附,形成凝聚层,具有低临界胶束浓度和高表面活性特征,同时具有优异的增溶性能。

3.1.2 技术方案埕岛油田东斜坡东营组为中低渗敏感油藏,储层孔喉较窄,最大连通孔喉半径为0.30~17.24 μm,平均为7.67 μm,非均质性较强。Ed8砂组储层孔隙度为18.6%~20.4%,渗透率为(62.3~106.0)×10-3μm2;Ed9砂组储层孔隙度为17.2%~19.5%,渗透率为(56.0~86.0)×10-3μm2。2015年2月投注后注水井压力迅速上升,水井普遍出现欠注现象。针对东斜坡东营组注水井高压欠注问题,现场采用常规降压增注工艺(复合酸+防水锁伤害剂),平均有效期仅为2个月左右,影响了注水开发效果。

杂双子表面活性剂可以吸附在边界层流体表面,压缩扩散双电层,从而降低边界层的厚度,降低启动压力。杂双子作用下的最小启动压力比地层水下降了16.7%。同时,体系具有良好的分散增溶能力,可以有效消除贾敏效应,降低残余油饱和度,增大流体的流动空间,适用于低渗、特低渗透注水井增注。

因此,对埕岛油田东斜坡东营组注水井试验杂双子表面活性剂+酸液复合增注体系。首先用盐酸作为前置液,调节pH值,防止二次沉淀。该前置段塞配方:体积分数12%的HCl+体积分数2%的防膨缩膨剂,处理半径1.5 m左右,泵注压力尽量达到20 MPa下提高泵注排量;然后用复合缓速酸酸化地层,疏通近井地层,为随后杂双子表面活性剂的顺利注入提供便利。该前置段塞配方:复合缓速酸+体积分数2%的防膨缩膨剂,处理半径1.5 m左右,泵注压力尽量达到20 MPa下提高泵注排量;最后注入杂双子表面活性剂,利用其低表面张力、低油水界面张力、独特的流变性能和润湿性能降低注水压力。该主体段塞配方:体积分数8%的杂双子表面活性剂,处理半径4.0 m左右。

3.2 微乳增注剂+酸液增注技术 3.2.1 主要原理微乳增注剂体系是以球状胶束为基础连接成具有一定网状结构的聚集体,通过增溶油作用、低界面张力作用和增加驱替介质黏度三个机理降低岩心残余油饱和度。微乳表面活性剂体系油水界面张力为0,能将原油以微乳液形式分散,具有很强洗油能力,能解除乳化堵塞,解除贾敏效应,降低毛管阻力[15]。活性剂在孔隙表面吸附,使砂岩表面润湿性由亲水转为疏水,从而降低注入压力,解决水驱过程中水相渗透率低的问题[16]。

3.2.2 室内试验通过岩心流动试验,测定了注入微乳活性剂体系前、后注入压力的变化。试验步骤如下:

(1) 室温下测定岩心的气测渗透率。

(2) 将人造岩心在干燥器中抽真空12 h,饱和地层水,继续抽真空12 h,静置24 h,测定岩心的孔隙体积。

(3) 室温条件下,用模拟地层水驱替饱和过的岩心,测定岩心水测渗透率。

(4) 在70 ℃恒温饱和模拟油条件下,计算原始含水饱和度。

(5) 在0.1 mL/min的驱替速度下用模拟地层水驱替岩心至出口端含水体积分数100%,直至驱替压力稳定2 h以上,记录驱替过程中的采出油量和驱替压力。

(6) 注入一定体积的降压增注剂优化配方,然后水驱至含水体积分数100%,直至驱替压力稳定2 h以上,记录驱替过程中的采出油量和驱替压力。

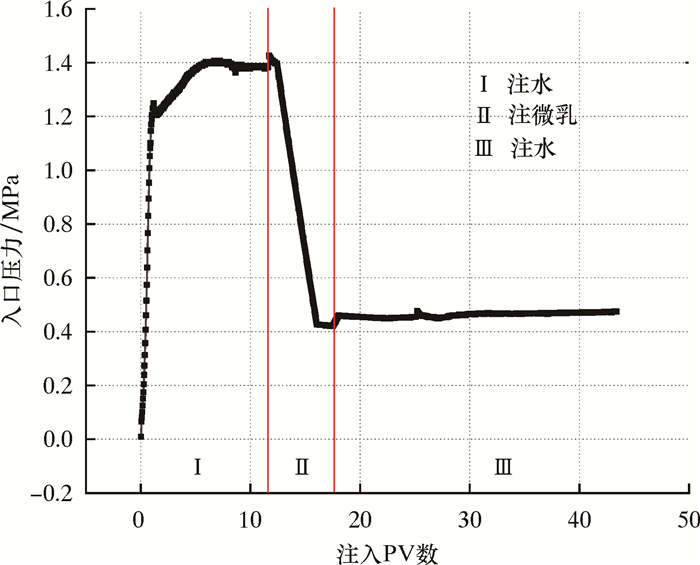

(7) 绘制驱替过程中压力的变化曲线,计算恒流量条件下驱替压力的下降率。试验结果如图 5所示。

|

| 图 5 微乳活性增注剂物理模拟试验 Fig.5 Physical simulation experiment of micro-emulsion active injection additive |

由图 5可以看出,经6PV微乳活性剂溶液处理后,岩心的水驱压力由1.38 MPa下降至0.45 MPa,相同注入量条件下注水压力下降67.4%,降压增注效果较好。

3.2.3 技术方案微乳液与油、水间界面张力极低,微乳液在一定范围内既能和水又能和油混溶,能消除油水间的界面张力,洗油效率很高,适用于低渗、特低渗透注水井增注,具有地层适应性强、耐高温和耐高盐等特点。由于埕岛油田东斜坡东营组中低渗油藏存在注水压力上升快,常规酸液+防水锁伤害剂降压增注效果不理想问题,在现场试验微乳增注剂+酸液复合增注体系。前置段塞配方:体积分数10%的微乳增注剂+体积分数12%的HCl+体积分数4%的防膨缩膨剂,处理半径1.5 m以上,泵注压力尽量达到20 MPa下提高泵注排量。主体段塞配方:体积分数10%的微乳增注剂+体积分数15%的缓速多氢酸+体积分数4%的防膨缩膨剂,处理半径3.0 m以上,泵注压力尽量达到20 MPa下提高泵注排量。

4 现场应用2014—2018年,埕岛油田共计实施作业中机械分层酸化65井次。作业时,先对下层进行酸化。再投球打开上一层滑套进行酸化,按此顺序逐段进行酸化。为了提高效果,泵注排量尽量大于500 L/min,酸化泵注压力大于5 MPa,避免层间封隔器密封不严出现窜层现象。实施机械分层酸化后,初期平均注水压降4.4 MPa,平均单井日增注54.6 m3,平均有效期长于17.2个月。

实施氮气泡沫暂堵分流酸化工艺6井次,施工管柱尾深下至油层中部位置,酸液泵注排量大于300 L/min,氮气泵注排量1 000 m3/h(标准状况下)左右,泵注泵压一般大于10.0 MPa,实施氮气泡沫暂堵分流酸化工艺初期,平均注水压降5.3 MPa,平均单井日增注22.3 m3,平均有效期长于22.2个月。

实施水井酸化及挤压一体化改造18井次,改造的薄层或干层多为新补层或转注层,施工成功率100%。目前平均注入压力4.2 MPa,平均有效期长于20.3个月,其中CB20CA-6井改造有效期超过36.0个月。

在CB32A-5井和CB32A-6井应用杂双子表面活性剂+酸液复合降压增注技术,泵注压力均大于20 MPa,泵注排量大于10 m3/h,最大处理半径达到4.0 m,两口井初期平均注入压力由20.9 MPa降至12.9 MPa,平均日注水量由34 m3增至75 m3,其中CB32A-5井降压增注有效期404 d,CB32A-6井降压增注570 d后仍处于有效期。

在CB32A-1-5、CB32B-1、CB325A-1-3和CB812A-4等6口井7次应用微乳增注剂+酸液复合降压增注技术,泵注压力均大于20 MPa,泵注排量大于10 m3/h,最大处理半径达到3 m,初期平均注入压力由19.8 MPa降至16.2 MPa,平均日注水量由88 m3增至138 m3,平均有效期达到400 d以上。

5 结论与建议(1) 针对埕岛油田层间差异较大的特点,研究了选择性解堵技术,该技术实现了4~7层的机械分层酸化、氮气泡沫暂堵分流酸化、一体化酸化及挤压改造,实现了各个注水层的均衡解堵,是埕岛油田长效增注的基础。

(2) 针对埕岛油田长井段、多油层的特点,研究了精细分层测调一体化注水技术,该技术实现了注水井的长效精细分层注水和分层测试调配,是埕岛油田长效增注的保障。

(3) 为解决长期注水后吸水能力逐渐变差和水井欠注的问题,开发了杂双子表面活性剂与微乳增注剂两种解堵增注技术,延长了注水有效期。

(4) 建议开展远程实时智能调配分注技术研究,实现注水井的远程管理、智能监测和在线测调,助力打造新一代智慧海上油田。

| [1] |

张立民, 张新赏, 李建强, 等. 冀东油田分层注水工艺技术[J]. 石油钻采工艺, 2002, 24(1): 66-70. ZHANG L M, ZHANG X S, LI J Q, et al. Technology of separate zone waterflooding in Jidong Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2002, 24(1): 66-70. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2002.01.018 |

| [2] |

王德民. 强化采油方面的一些新进展[J]. 大庆石油学院学报, 2010, 34(5): 19-26. WANG D M. New developments in improved oil recovery[J]. Journal of Daqing Petroleum Institute, 2010, 34(5): 19-26. |

| [3] |

王现锋, 王良杰, 于继飞, 等. 渤海油田高压差注水井两层分注工艺设计及应用[J]. 中国海上油气, 2017, 29(5): 114-118. WANG X F, WANG L J, YU J F, et al. Development and application of two-layer injection technology for high pressure-contrast wells in Bohai Oilfield[J]. China Offshore Oil and Gas, 2017, 29(5): 114-118. |

| [4] |

刘殷韬, 申兴哲, 王进京. 埕岛油田出砂油藏分层防砂分层注水技术[J]. 油气地质与采收率, 2005, 12(5): 77-79. LIU Y T, SHEN X Z, WANG J J. Technology of separated-zone sand control & water injection in the sanding oil reservoirs in Chengdao Oilfield[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2005, 12(5): 77-79. |

| [5] |

刘红兰. 海上油田注水井液控式环空安全封隔器的研制与应用[J]. 石油钻探技术, 2017, 45(5): 103-107. LIU H L. Development and application of a hydraulic control-type safety annulus packer for water injectors in offshore oilfields[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2017, 45(5): 103-107. |

| [6] |

张劲, 李炜, 张士诚. 封隔器超弹性胶筒力学性能的试验研究[J]. 机械工程学报, 2011, 47(8): 71-76. ZHANG J, LI W, ZHANG S C. Experimental study on mechanics properties of rubber for packer sleeve[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2011, 47(8): 71-76. |

| [7] |

刘红兰. 胜利海上油田安全可控长效分层注水技术[J]. 石油钻探技术, 2019, 47(1): 83-89. LIU H L. Safe and controllable long-term layered water injection technology for the Shengli Offshore Oilfield[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2019, 47(1): 83-89. |

| [8] |

姜广彬, 李常友, 李国, 等. 海上注水井一体化测调技术研究[J]. 石油机械, 2011, 39(7): 77-79. JIANG G B, LI C Y, LI G, et al. Research on integrated measurement and adjustment technology of offshore injection wells[J]. China Petroleum Machinery, 2011, 39(7): 77-79. |

| [9] |

耿海涛, 肖国华, 宋显民, 等. 同心测调一体分注技术研究与应用[J]. 断块油气田, 2013, 20(3): 406-408. GENG H T, XIAO G H, SONG X M, et al. Research and application of concentric testing and regulating in separate layer injection[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2013, 20(3): 406-408. |

| [10] |

刘颖, 刘友, 李明平, 等. 斜井分层注水工艺研究与应用[J]. 石油机械, 2014, 42(2): 84-87. LIU Y, LIU Y, LI M P, et al. Research and application of separate layer water injection technology in deviated wells[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(2): 84-87. DOI:10.3969/j.issn.1001-4578.2014.02.021 |

| [11] |

钟双飞, 缑新俊. 泡沫稳定性能评价及泡沫分流效果试验研究[J]. 西南石油学院学报, 2003, 25(1): 65-66. ZHONG S F, GOU X J. Foam stability evaluation and experiment study of diverting effect[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2003, 25(1): 65-66. DOI:10.3863/j.issn.1674-5086.2003.01.019 |

| [12] |

AN S, YAO J, YANG Y, et al. Influence of pore structure parameters on flow characteristics based on a digital rock and the pore network model[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016, 2: 156-163. |

| [13] |

杨乾隆, 李立标, 陶思羽, 等. 注水井不动管柱螯合酸脉冲式注入酸化增注技术[J]. 石油钻探技术, 2018, 46(5): 90-94. YANG Q L, LI L B, TAO S Y, et al. Chelate acid pulse injection and acidizing stimulation technology for immobilized injecting well string[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2018, 46(5): 90-94. |

| [14] |

李兆敏, 李宾飞, 徐永辉, 等. 泡沫分流特性研究及应用[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2007, 22(2): 100-102. LI Z M, LI B F, XU Y H, et al. Study on the flow-diversion characteristics of foam and its application[J]. Journal of Xi'an Shiyou University, 2007, 22(2): 100-102. DOI:10.3969/j.issn.1673-064X.2007.02.026 |

| [15] |

丁德磐, 孙在春, 杨国华, 等. 原油乳状液的稳定与破乳[J]. 油田化学, 1998, 15(1): 83-87. DING D P, SUN Z C, YANG G H, et al. Stabilization and breakdown of water in crude oil emulsions[J]. Oilfield Chemistry, 1998, 15(1): 83-87. |

| [16] |

杨永飞, 姚军, DIJKE M I J. 油藏岩石润湿性对气驱剩余油微观分布的影响机制[J]. 石油学报, 2010, 31(3): 467-470. YANG Y F, YAO J, DIJKE M I J. Effect of reservoir rock wettability on microcosmic distribution of residual oil after gas displacement[J]. Acta Petrolei Sinica, 2010, 31(3): 467-470. DOI:10.3969/j.issn.1001-8719.2010.03.026 |