2. 中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院;

3. 西安石油大学机械工程学院

2. Engineering Technology Research Institute of Petrochina Coalbed Methane Company Limited;

3. Mechanical Engineering College, Xi'an Shiyou University

0 引言

我国的煤储层具有压力高、孔隙小、低渗透性及高吸附性的特点,使得大多数煤层气井产气量低、产气时间短[1-2]。随着煤矿开采深度的增加,往往会有煤屑产生,造成井筒积煤屑并导致煤层气井堵塞,影响煤层气井的正常生产,降低煤层气的采收率。可以从提高煤层渗透性和降低煤层对天然气的吸附性等方面实现煤层气的增产。尽管高压水射流切割煤层技术在现场的应用已经比较成熟,但效果仍不太理想。而淹没状态下的水射流会发生空化现象,空泡溃灭会产生巨大的空化噪声,利用此空化效应所产生的噪声波促进煤层气解吸渗流的方法是当前增产研究的重点[3-5]。

现有的空化发生器主要分为两类,一类是超声空化器,另一类是水力空化器,而水力空化器效率更高。水力空化器主要类型有孔板型空化器、文丘里管型空化器和环隙型空化器[6]。单孔孔板型空化器的孔板厚度、管内径、孔直径及进口压力在空化中起主要作用,且在管内径一定时其他因素存在最优值[7-9]。多孔孔板空化器的空化效果受孔数量及排布的影响,进口压力在较低阶段时更容易产生空化[10]。王智勇等[11]通过CFD模拟文丘里管型空化器内部空化过程,得到空化效果受入口压力及截面轮廓线的影响,发现在孔板长度相同的情况下,突变的收缩-扩张截面比流线型过渡截面的空化效果要好。但是,仍需要试验验证入口锥角、出口锥角、孔板直径及长度对空化效果的影响。尤国荣[10]通过试验和模拟研究环隙型空化器内部空化规律,研究结果表明:空化效果主要受阻流体外轮廓、最大直径、入口压力及级数影响,其中最大直径和入口压力对不同管内径有不同的最优值,阻流体级数为一级时空化效果最好;相同条件下,环隙型空化器在某些工况中的效果明显优于文丘里管型空化器[12]。

本文在文丘里管型空化器的基础上,设计了一种两段式的空化工具。试验过程中,流体在流道内经过两次收缩-扩张过程,产生空泡并部分溃灭,从而满足能量聚集并释放的要求。通过拍摄气泡生成并监测进出口压差,计算得到不同条件下的空化数,从而反映不同结构对空化效果的影响。

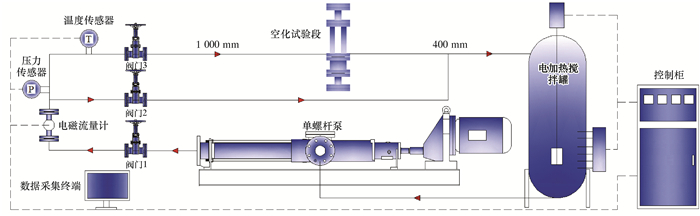

1 试验设备及方法 1.1 试验平台空化试验平台(见图 1)主要由螺杆泵、加热搅拌罐、控制及数据监测系统、压力和温度传感器、空化试验段和多个阀门组成。根据空化流量需求可进行变频调速与温度控制,实时显示主管路压力、温度以及试验段孔间压差。该系统最大流量为24 m3/h,最大温升60 ℃。

|

| 图 1 空化试验平台 Fig.1 Cavitation experiment platform |

1.2 试验段结构

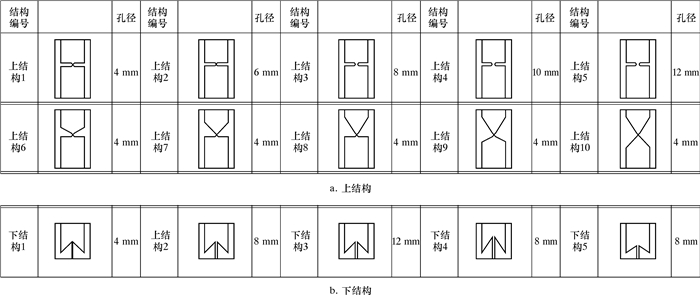

空化试验段采用类似文丘里管的结构,为了增大观察面积,试验段采用透明有机玻璃板制作而成。不同于单孔文丘里管空化结构,本装置增设了一种缩颈结构在尾部二次截流,并配合上结构孔板形成憋压腔室,用于气泡的积聚和破灭。空化试验段分为上孔板试验段(上结构)和下孔板试验段(下结构),如图 2所示。上结构根据孔径大小分为5组结构。如图 2a中上结构1~5所示,孔径由4 mm增加至12 mm,其入口和出口没有设计渐变结构,仅以孔径大小进行区分。此外,根据入口锥度设计了上结构6~8,锥度比分别为1:0.5、1:1和1:1.5,主要用于考察入口过渡结构对空化作用的影响。上结构孔出口也设计两种锥形过渡结构,锥度比为1:0.5和1:1,加之无锥度情况,共同试验考察出口过渡结构对空化的影响。

|

| 图 2 空化试验段上、下结构示意图 Fig.2 Schematic diagram of the upper/lower structure of the cavitation experiment section |

下结构入口采用锥形结构,如图 2b中下结构1~5所示,孔径分别为4、8和12 mm。其中3种孔径差异结构的入口锥度一致,为1:1结构。此外,设计两个孔径8 mm、孔锥度为1:0.5和1:1.5结构,用于入口锥度对空化影响的对比分析研究。

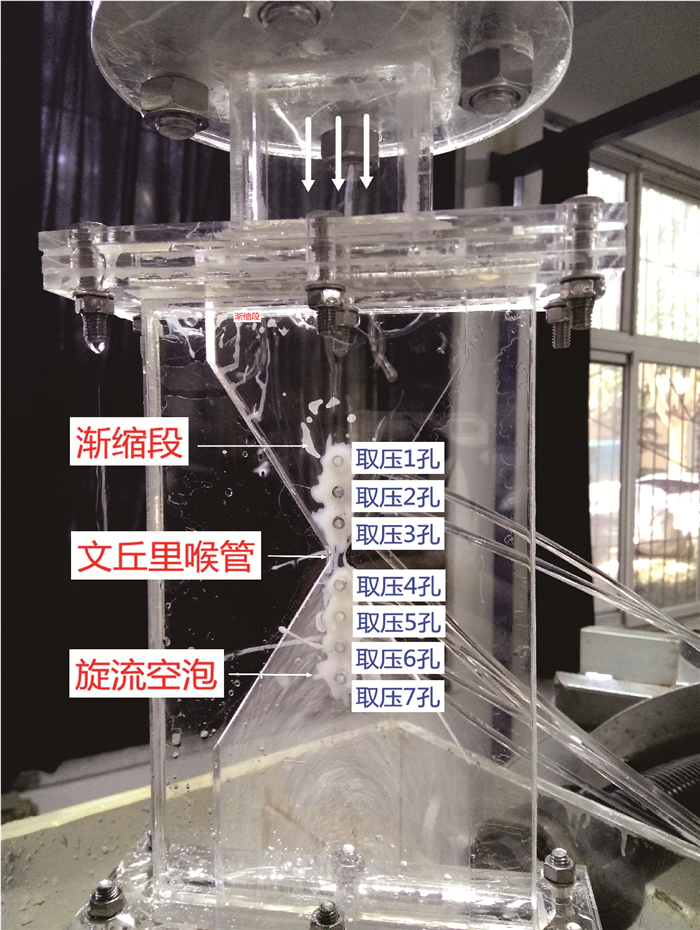

试验段完整安装结构如图 3所示,在上结构孔道上端和下端分别钻取3个和4个取压孔,孔径为3 mm,孔距为10 mm,用于测量出入口压差。

|

| 图 3 空化试验段实物图 Fig.3 Photo of the cavitation experiment section |

1.3 试验步骤

试验前将管内空气排空,液体加至罐体2/3液位,密封罐体入料口。利用变频器启动螺杆泵,在低转速下稳定运行3 min,直至液体形成完整流动循环。增大螺杆泵转速直至试验流量,流量计读数在目标值5%范围内稳定5 min,此时液体循环达到稳定。打开取压管阀门排空气体,接入微压计连接管中,每隔1 min记录1次压力值,每组试验记录5次压力值,取平均值作为本次试验最终结果,同时利用相机记录空化腔内气泡的产生与运动情况。

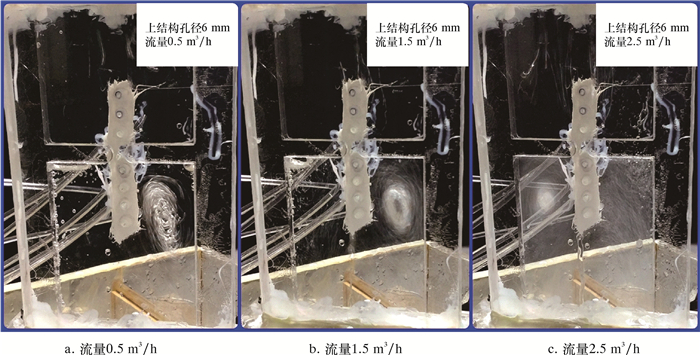

2 试验结果及讨论 2.1 节流压差测量结果图 4所示为上结构孔径6 mm、流量0.5~2.5 m3/h时空化腔内气泡的实拍图。

|

| 图 4 不同流量空化腔内气泡实拍图 Fig.4 Photo of bubbles in the cavitation chamber under different flow rates |

图 4显示:节流孔出口形成气泡漩涡,气泡直径和漩涡直径都随流量增加而减小,说明小流量空化泡不易破裂,气泡核容易扩大形成大气泡;大流量时,受液体作用力影响,大气泡破碎为小气泡充满整个空化腔体。因此,可根据现场作业要求,通过控制液体流量来控制气泡的大小与数量。

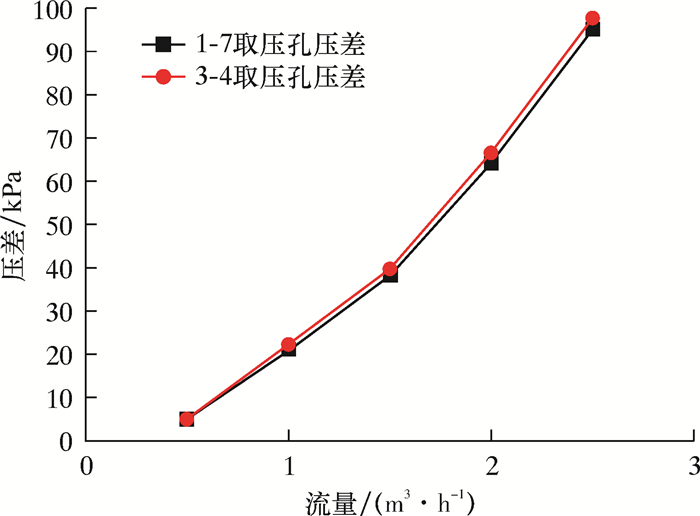

除了观察气泡的产生,还可以通过测量节流孔前后压差反映空化效果。图 5所示为入口流量变化时上节流结构的压差变化。通过测量4 mm孔径1-7孔和3-4孔压差,发现在同样流量下两个取压区间的压力差误差小于5%,说明在本试验中小孔径取压位置对测量结构影响较小。在0.5~1.5 m3/h范围内压差近似呈线性增加,在1.5~2.5 m3/h流量区间,压差变化也接近于线性,说明孔板节流压差与流量成正比关系,局部流量节点会出现拐点。

|

| 图 5 不同入口流量对应的上结构节流压差 Fig.5 Choke pressure difference of the upper structure under different inlet flow rates |

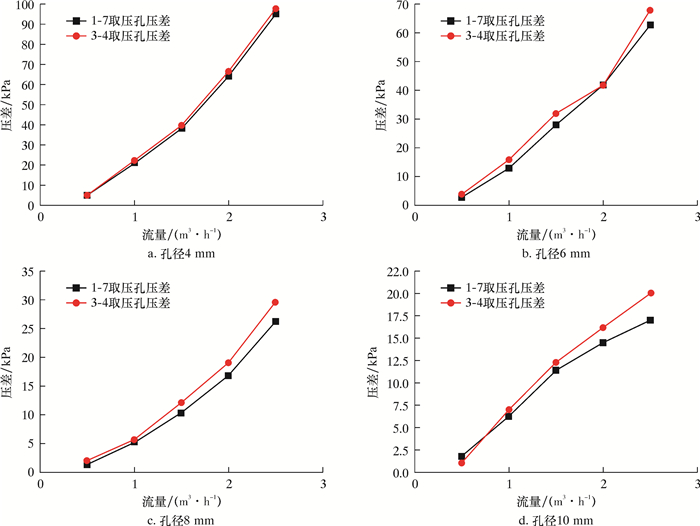

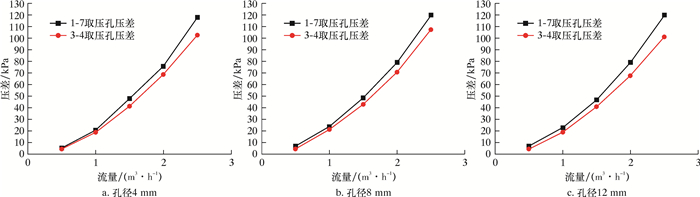

当孔径不同时,测量的节流压差如图 6所示。从图 6可见,随着孔径由4 mm增加至10 mm,节流压差由97.2 kPa减小至20.4 kPa,同时大孔径(8~10 mm)大流量时,1-7孔和3-4孔的节流压差变化明显。为了获取更为准确的节流压力值,应以3-4孔测量值作为评价空化效果的参考值。此外,通过改变下节流孔径,测量得到如图 7所示的下结构节流压差。从图 7可见,下结构孔径对上结构和空化腔内的压力影响很小。由于节流压差越大,越容易产生空化,所以通过测量节流压差可间接反映结构内部的空化效果。

|

| 图 6 上结构不同孔径下的节流压差 Fig.6 Choke pressure difference of the upper structure at different apertures |

|

| 图 7 下结构不同孔径下的节流压差 Fig.7 Choke pressure difference of the lower structure at different apertures |

综上所述,流量和孔径是影响空化的主要因素。流量与压差成正比关系,孔径与压差成反比关系。为了更容易产生空化,减小孔径和增大流量是一种有效措施。在得到节流压差后,可以利用常用参数(空化数)来讨论各因素对空化的影响。

2.2 不同结构空化强度分析根据文献[11],可以用空化数来表征流动条件与空化强度的关系,定义为:

|

(1) |

式中:σ为空化数,表征空化强度;p0为未受扰流物体扰动的参考压力,MPa(取扰流后);pv为饱和蒸汽压力,MPa(17~18 ℃时取2 000 Pa);ρ为水的密度,kg/m3;v0为未受扰流物体扰动的参考流速,m/s。

多数理论及试验研究结果显示[13],空化数越小,发生空化的可能性越大,并且在发生空化时,空化越剧烈。因此,通过对比相似条件下的空化数,可知空化程度的差别。

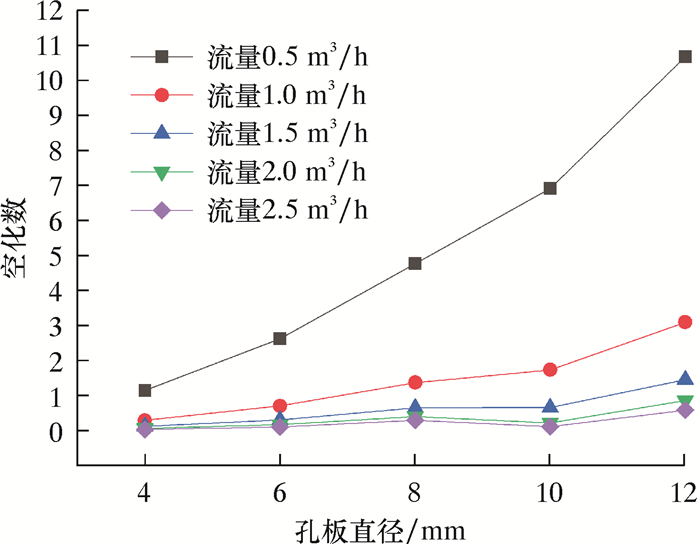

2.2.1 上结构不同孔径的影响计算取上部结构1-5,下部结构1的5种结构下的空化数,得到不同流量时空化数随孔径的变化规律,如图 8所示。从图 8可以看出:随着孔板直径的增大,相同流量下空化数也增大,其中流量较小时空化数增加速率大于流量较大时空化数增加速率,因此在流量较小时,孔板直径的改变对空化效果影响明显,孔板直径越小,空化效果越好;在流量较大时,孔板直径的改变对空化效果影响不显著。

|

| 图 8 上结构不同孔径对空化数的影响 Fig.8 Effect of aperture of the upper structure on the cavitation number |

2.2.2 上结构不同入口锥度的影响

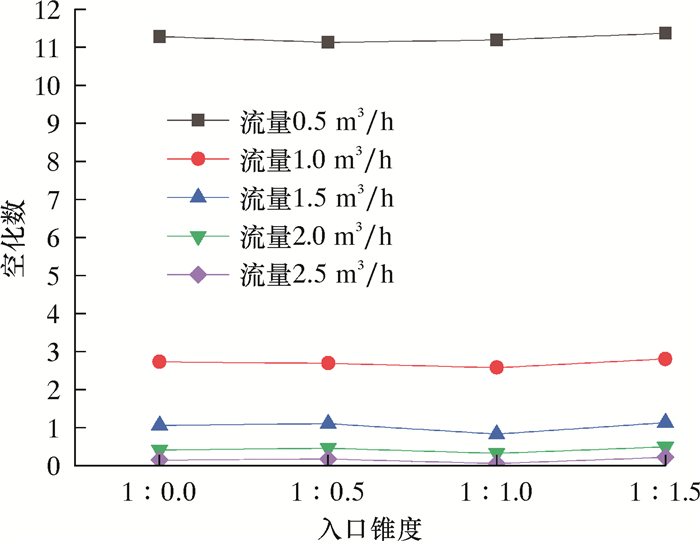

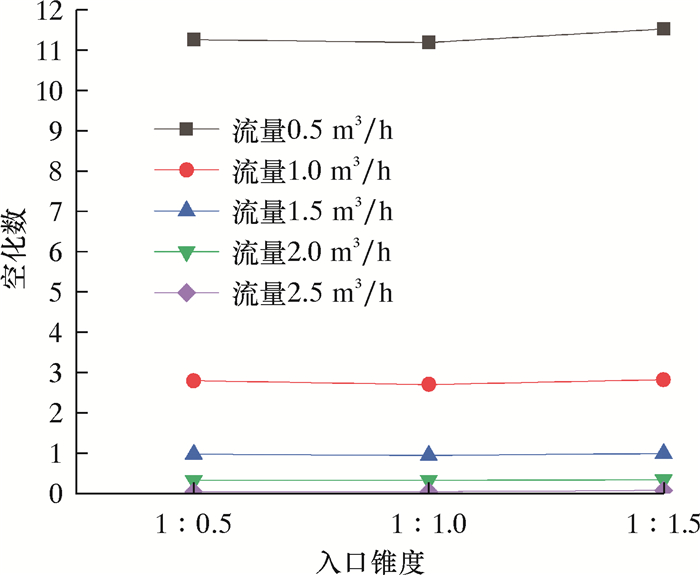

取上部结构1、6、7、8,下部结构1的4组结构进行空化数对比。在孔径相同的条件下,不同流量的空化数随入口锥度的变化规律如图 9所示。从图 9可见:入口锥度对空化数的影响小于流量变化,随着入口锥度增大,空化数呈现先减小后增大的趋势;在上结构入口锥度为1:1时,空化数在同流量下达到最小,此时空化效果最好。

|

| 图 9 上结构不同入口锥度对空化数的影响 Fig.9 Effect of inlet taper of the upper structure on cavitation number |

2.2.3 上结构不同出口锥度的影响

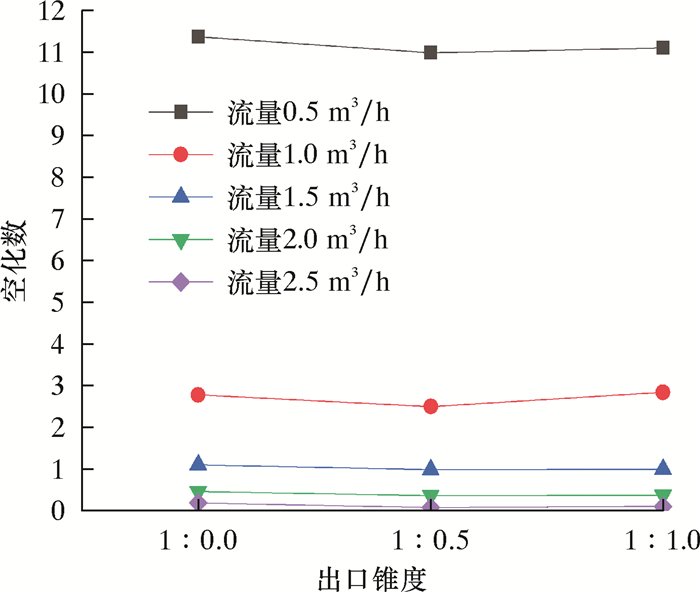

取上部结构8-10,下部结构1的3组结构进行空化数对比。在孔径相同的条件下,不同流量时空化数随出口锥度的变化如图 10所示。从图 10可见:在上结构出口锥度为1:0.5时,空化数在同流量下达到最小,但随流量的增加,与同流量其他出口锥度的空化数差距减小,即入口锥度为1:0.5时,空化效果最好,但随流量的增加,出口锥度对空化效果的影响减小。

|

| 图 10 上结构不同出口锥度对空化数的影响 Fig.10 Effect of outlet taper of the upper structure on cavitation number |

2.2.4 下结构孔径和入口锥度对空化的影响

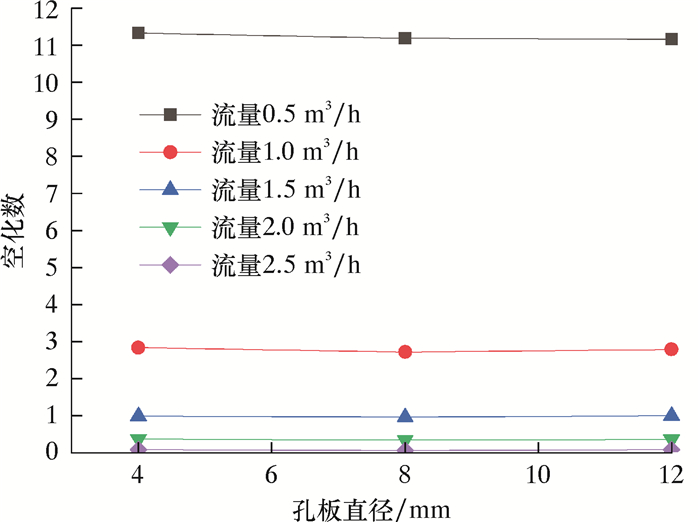

取上部结构10,下部结构1-3的3组结构空化数进行对比,结果如图 11所示。从图 11可见,随着下孔板直径的增大,相同流量下空化数无明显变化,说明下结构孔径变化对空化效果影响很小。选取上结构10,下结构2、4、5对比下结构入口锥度对空化的影响,如图 12所示。从图 12可见:在流量较小时,入口锥度为1:1,空化数在同流量下达到最小;随着流量的增大,空化数在入口锥度为1:0.5时达到最小,此时空化效果最好。通过对比几种结构可知,采用上结构入口锥度1:1,出口锥度1:0.5,以及下结构入口锥度1:0.5,此时空化效果达到最优。

|

| 图 11 下结构不同孔径对空化数的影响 Fig.11 Effect of aperture of the lower structure on the cavitation number |

|

| 图 12 下结构不同入口锥度对空化数的影响 Fig.12 Effect of inlet taper of the lower structure on cavitation number |

3 结论

为提高煤层气采收率,笔者对煤层气自激振荡增产所用空化工具的内部结构进行了室内试验研究,得到如下结论:

(1) 流量和孔径是影响空化的主要因素,流量与压差成正比,孔径与压差成反比,为了更容易产生空化,应减小孔径,增大流量。

(2) 流量较小时空化数增加速率大于流量较大时空化数增加速率,孔板直径越小,空化效果越好;流量较大时,孔板直径对空化效果影响不大。

(3) 采用一次节流(上结构)入口锥度1:1、出口锥度1:0.5以及二次节流(下结构)入口锥度1:0.5,此时空化效果达到最优。

(4) 研究结果对于煤层气井的增产技术研究具有一定的指导意义。

| [1] |

孔令峰, 栾向阳, 杜敏, 等. 典型区块煤层气地面开发项目经济性分析及国内煤层气可持续发展政策探讨[J]. 天然气工业, 2017, 37(3): 116-126. KONG L F, LUAN X Y, DU M, et al. Economic analysis of CBM ground development projects of typical exploration blocks and discussion on support policies for CBM sustainable development in China[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(3): 116-126. |

| [2] |

朱庆忠, 杨延辉, 王玉婷, 等. 高阶煤层气高效开发工程技术优选模式及其应用[J]. 天然气工业, 2017, 37(10): 27-34. ZHU Q Z, YANG Y H, WANG Y T, et al. Optimal geological-engineering models for highly efficient CBM gas development and their application[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(10): 27-34. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2017.10.004 |

| [3] |

车长波, 杨虎林, 刘招君, 等. 我国油页岩资源勘探开发前景[J]. 中国矿业, 2008, 17(9): 1-4. CHE C B, YANG H L, LIU Z J, et al. Exploration and exploitation prospects of oil shale resources in China[J]. China Mining Magazine, 2008, 17(9): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1004-4051.2008.09.001 |

| [4] |

张亚蒲. 煤层气增产技术[J]. 特种油气藏, 2006, 13(1): 95-98. ZHANG Y P. Coal-bed gas stimulation technology[J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2006, 13(1): 95-98. DOI:10.3969/j.issn.1006-6535.2006.01.029 |

| [5] |

付胜, 李海涛, 刘丽丽, 等. 空化水射流的形成方法及其应用研究[J]. 机械科学与技术, 2006, 25(4): 491-496. FU S, LI H T, LIU L L, et al. Cavitating water jet formation techniques and their application[J]. Mechanical Science and Technology, 2006, 25(4): 491-496. DOI:10.3321/j.issn:1003-8728.2006.04.030 |

| [6] |

王永广.水力空化水处理设备结构设计[D].天津: 天津理工大学, 2013. WANG Y G. The structure design of hydrodynamic cavitation water treatment equipment[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10060-1013264495.htm |

| [7] |

何志霞, 张鑫, 陈驭航, 等. 单孔孔板水力空化特性的可视化与数值模拟[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2017, 38(4): 416-422. HE Z X, ZHANG X, CHEN Y H, et al. Visualization and numerical simulation of hydrodynamic cavitation in single hole orifice plate[J]. Journal of Jiangsu University(Natureal Science Edition), 2017, 38(4): 416-422. DOI:10.3969/j.issn.1671-7775.2017.04.008 |

| [8] |

YU B, FU P F, ZHANG T, et al. The influence of back pressure on the flow discharge coefficients of plain orifice nozzle[J]. International Journal of Heat & Fluid Flow, 2013, 44(4): 509-514. |

| [9] |

谢炜, 邓橙, 岳进, 等. 单孔孔板水力空化器结构参数的数值分析[J]. 轻工机械, 2013, 31(2): 12-18. XIE W, DENG C, YUE J, et al. Numerical analysis of single hole plate hydrodynamic cavitation reactor with different geometric parameters[J]. Light Industry Machinery, 2013, 31(2): 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1005-2895.2013.02.004 |

| [10] |

朱孟府, 邓橙, 宿红波, 等. 多孔孔板水力空化反应器的水力特性[J]. 环境工程学报, 2013, 7(2): 546-550. ZHU M F, DENG C, SU H B, et al. Hydraulic characteristics of hydrodynamic cavitation reactor with orifice plate[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2013, 7(2): 546-550. |

| [11] |

王智勇, 张晓冬, 杨会中. 文丘里管中空化流场的数值模拟[J]. 计算机与应用化学, 2006, 23(10): 939-942. WANG Z Y, ZHANG X D, YANG H Z. Numerical simulation of cavitation flow field in the Venturi[J]. Computers and Applied Chemistry, 2006, 23(10): 939-942. DOI:10.3969/j.issn.1001-4160.2006.10.005 |

| [12] |

尤国荣.环隙型水力空化器对过程强化性能的研究[D].大连: 大连理工大学, 2010. YOU G R. Study of annulus cavitation device on process enhancement[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10141-2010112301.htm |

| [13] |

黄继汤. 空化与空蚀的原理及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 1991. HUANG J T. The principle and application of cavitation and erosion[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 1991. |