2. 油气钻井技术国家工程实验室;

3. 中国石油渤海钻探工程有限公司

2. Oil and Gas Drilling Technology National Engineering Laboratory;

3. CNPC Bohai Drilling Engineering Company Limited

0 引言

水平井是目前油气藏优先考虑的高效开发技术,但是由于油藏的非均质性、渗透率的差异以及沿井筒方向上摩擦压力降的存在,使水平井生产剖面不均匀,导致过早见水或见蒸汽,降低了油层采收率;而对于注气井/注水井,会导致注入剖面不均匀、流体扩展不充分,降低驱替效率。油气井流入控制器(Inflow Control Device,以下简称ICD)是为了沿水平井筒实现流入物动态平衡而开发的完井工具。在目标井段安装ICD,能够有效调节生产入流或注入流的流动剖面,使流动均匀推进,延缓生产中气、水过早突破,达到延长油气井生产寿命,提高注入效率和采收率的目的[1-3]。

1 ICD完井技术ICD通常与封隔器、筛管(套管)/油管配合使用,将水平段分为若干部分。通过在各部分引入大小不等的额外压力降, 来抑制流经高速层段的流量,提高流动阻力较大的井眼层段的流速,平衡油藏与井筒之间的压力不均匀性,实现各段流体的均衡开采与注入[4-5]。对于新完钻水平井,ICD与防砂筛管、封隔器连接作为整体完井管柱单元下放至裸眼水平段中。对于已投产的水平井,ICD通常与油管、封隔器连接作为整体完井管柱单元下放至已完井防砂筛管内部。

ICD应用时主要确定以下设计参数:ICD下入长度、水平段被分隔段数、每段中ICD数量和相关参数等。设计参数选取原则如下。

(1) ICD下入长度:一般情况下ICD下入长度与水平段一致。

(2) 水平段被分隔段数:合理地分隔水平段是进行ICD完井优化设计的基础。分隔段数与长度由水平段的渗透率各向异性决定,根据渗透率变化曲线来决定封隔器的位置。

(3) ICD数量:每个被分隔的井段中都由若干个ICD单元(基管单根)组成,而每个ICD单元由单个ICD和筛管/油管构成。ICD数量=(水平段长度-封隔器总长)/基管单根长。

(4) ICD相关参数:综合考虑摩阻、地层表皮系数、孔眼数量与尺寸/流道水力半径等因素对压降和流量的影响,同时满足足够的附加压降和最大目标产液量要求。

通过数值模拟分析,确定每段节流式ICD的开孔数、开孔直径或阻尼式ICD流道个数、流道长度、流道水力半径和流道过流面积等。

2 ICD装置类型目前,Baker Hughes、Halliburton、Schlumberger和Weatherford等公司开发了不同类型的ICD。按照其结构特点可以分为节流型ICD、摩擦型ICD、节流-摩擦混合型ICD(以下简称混合型ICD)三种类型[6-11]。

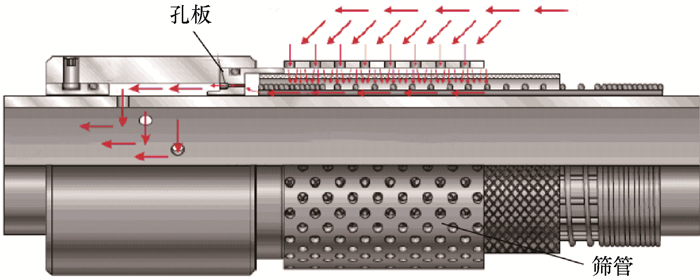

2.1 节流型ICD节流型ICD使流体流过若干结构尺寸预先设置好的喷嘴/孔板,如图 1所示。通过节流作用(控制流动截面积)产生附加压降ΔpICD。这种类型的ICD结构设计简单,下井之前可以根据井下情况对喷嘴/孔板的打开数量进行即时调配,压降损失与流体黏度无关,其缺点是容易受到高速流体所携带固相颗粒的冲蚀而发生堵塞。

|

| 图 1 节流型ICD流体流动示意图 Fig.1 Schematic diagram of fluid flow through orifice type ICD |

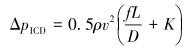

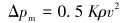

压降方程为:

|

(1) |

式中:ΔpICD为ICD产生的压降,MPa;ρ为流经ICD的流体密度,kg/m3;A为节流机构过流面积,m2;v为流体流速,m/s;Q为流经ICD的流体流量,m3/s;Cu为单位换算系数;Cv为流动系数。

通过压降方程可以看出,节流型ICD的节流压降受流体流量和节流机构尺寸影响大,受流体黏度影响小。

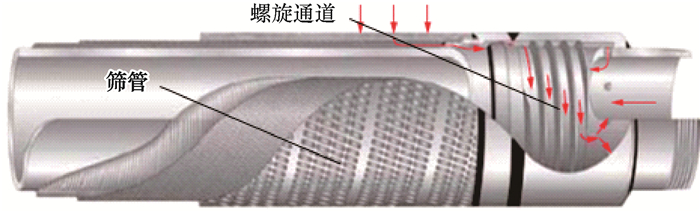

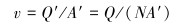

2.2 摩擦型ICD摩擦型ICD使流体通过预先设计好的螺旋流道或弯曲流道,如图 2所示。由于摩擦作用产生流动阻力,从而产生一个附加压降ΔpICD,流体密度和黏度,流道直径、长度和个数等影响流动阻力的大小。这种结构的特点是过流面积大、流道内流速低,能抵抗流体携带颗粒的冲蚀,不易发生堵塞。这类ICD的流动阻力与流体黏度密切相关,水突破进入井内以后,由于油水黏度差异较大,极易形成优势的水流流道,使ICD达不到预先期望的效果。

|

| 图 2 摩擦型-螺旋流道式ICD流体流动示意图 Fig.2 Schematic diagram of fluid flow through friction type ICD with spiral flow path |

以螺旋流道ICD为例,ΔpICD压降方程为:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中:Δpf为经ICD产生的流动摩擦压降,MPa;Δpm为经ICD产生的局部水头损失,MPa;D为摩擦流道水力直径,m;Q′为流经摩擦流道的流体流量,m3/s;L为摩擦流道的长度,m;A′为摩擦流道的过流面积,m2;f为摩擦因数;K为局部水头损失系数;X为摩擦流道的湿周,m;N为摩擦流道个数。

通过压降方程可以看出,摩擦型ICD的摩擦压降主要受流体流量和摩擦因数(与流体黏度有关)的影响。

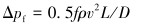

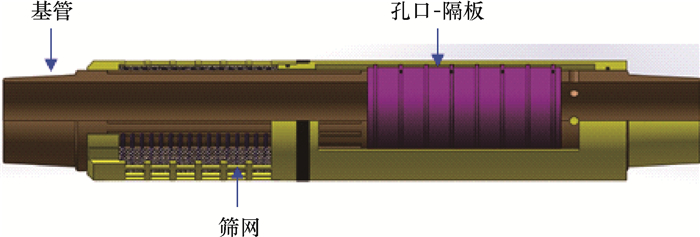

2.3 混合型ICD混合型ICD是节流型ICD和摩擦型ICD的结合,如图 3所示。

|

| 图 3 混合型ICD流体流动示意图 Fig.3 Schematic diagram of fluid flow through hybrid ICD |

混合型ICD采用分散式逐步节流的结构原理,布置了一系列带有流动槽的隔板,形成了一系列迷宫式的流体入口。当流体流过由这些隔板形成的各个连续腔室之后,产生所需的额定附加压降,压降由槽口压降和摩擦流道压降组成。混合型ICD过流面积大,可减少流体冲蚀和流道堵塞。但对于混合型ICD,目前还未见到比较理想的压降模型对其进行解释。

节流型ICD和摩擦型ICD的结构比较单一,流体流动压降可以由精确的压降控制模型计算得到。而混合型ICD受其复合结构特点影响,至今未有确切的压降控制模型。本文拟针对混合型ICD压降控制模型不完善的问题,利用计算流体动力学CFD[12],开展混合型ICD压降的控制特征分析研究。

3 CFD建模与分析本文借助CFD软件对混合型ICD进行流场模拟,分析流体流量、流体黏度及ICD装置几何参数等对ICD压降的影响。

3.1 混合型ICD结构本文选择的混合型ICD由多组带孔口的隔板组成,隔板间距相等,每个隔板上对称180°分布一组2个孔口,相邻隔板孔口成90°相位分布,将带有孔口的隔板放置在ICD基管与外壳的环空中,如图 4所示。地层流体经筛网进入ICD,首先在第一个隔板流道流动形成摩擦压降,然后通过隔板上的孔口形成节流压降,再流入第二个隔板流道,依次通过所有孔口和流道,最终流入基管内部。

|

| 图 4 节流-摩擦混合型ICD三维效果图 Fig.4 3D diagram of the orifice-friction hybrid ICD |

3.2 边界条件

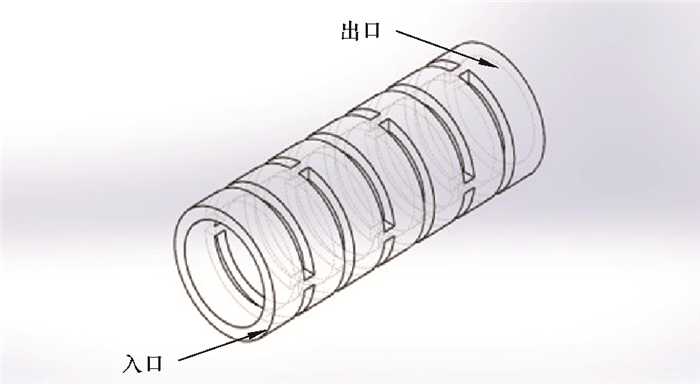

CFD模拟流体为地层原油,控制方程选择N-S方程,湍流模型选择标准k-ε双方程。选择隔板流道入口为左边界,隔板流道出口为右边界,混合型ICD流动边界如图 5所示。固体壁面边界作为无滑移边界处理,流动参数设置为0。流道由6组带孔口的隔板组成,隔板高10 mm、宽10 mm,孔口弦长10 mm,基管外径80 mm。

|

| 图 5 混合型ICD流动边界 Fig.5 Flow boundary diagram of the orifice-friction hybrid ICD |

3.3 流场特征

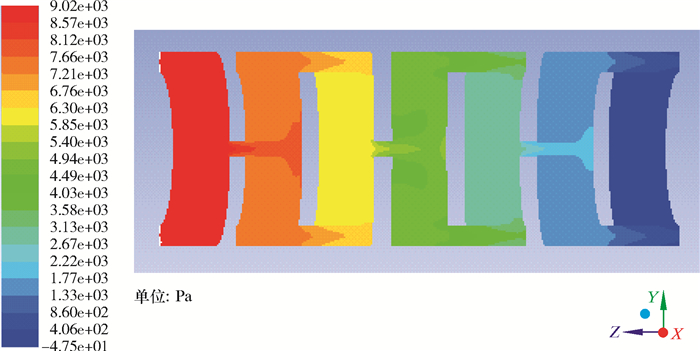

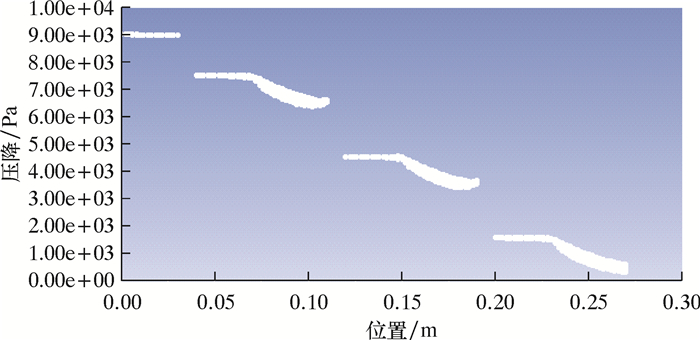

选择流量90 g/s、黏度50 mPa·s、密度900 kg/m3的流体,隔板间距为40 mm的混合型ICD计算数据进行分析,结果见图 6~图 8。

|

| 图 6 混合型ICD压力分布云图 Fig.6 Pressure distribution of the hybrid ICD |

|

| 图 7 混合型ICD流动方向总压变化 Fig.7 Total pressure change of the hybrid ICD in the flow direction |

|

| 图 8 混合型ICD速度矢量分布云图 Fig.8 Velocity vector distribution of the hybrid ICD |

从图 6和图 7可以看出:流体在隔板孔口处压力瞬时降低,在隔板流道中流动时压力损失很小,因此混合型ICD中的压降以节流压降为主;流体流过每个孔口-隔板流道组成单元的压降相等。

从图 8可以看出:流体流进混合型ICD后速度逐渐增大,在孔口处达到峰值;从孔口流出后,流速又迅速降低,在隔板流道中重新分布;流体在每个孔口-隔板流道组成的单元中流速的分布情况都一致。

3.4 压降控制特征影响混合型ICD压降的因素主要有孔口尺寸、隔板间距、流体黏度、流体流量和流体密度等,根据节流型ICD和摩擦型ICD压降控制模型,可以得到孔口尺寸、流体密度与压降呈现明显正相关性,在此不做深入分析,仅选择隔板间距、流体黏度和流体流量对压降影响进行分析。

在流体流量90 g/s、黏度50 mPa·s、密度900 kg/m3的情况下,分别对隔板间距为40、50和60 mm时混合型ICD产生的压降进行模拟计算,结果见表 1。

| 隔板间 距/mm |

流量/ (g·s-1) |

黏度/ (mPa·s) |

密度/ (kg·m-3) |

入口总 压/Pa |

出口总 压/Pa |

压降/ Pa |

| 40 | 90 | 50 | 900 | 9 002 | 29 | 8 973 |

| 50 | 90 | 50 | 900 | 9 084 | 25 | 9 059 |

| 60 | 90 | 50 | 900 | 9 104 | 21 | 9 083 |

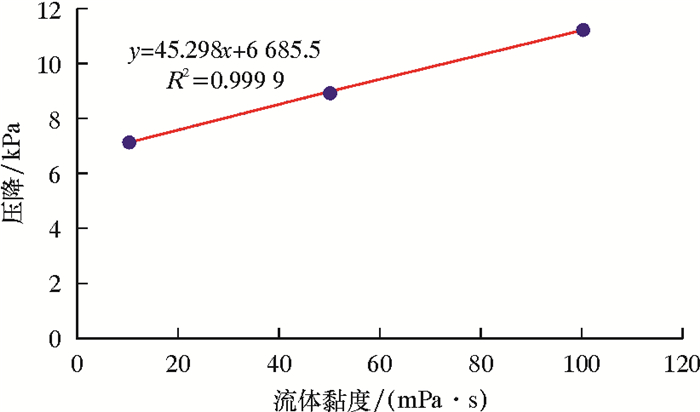

在流体流量90 g/s、密度900 kg/m3、隔板间距40 mm的情况下,分别对流体黏度为10、50和100 mPa·s时混合型ICD产生的压降进行模拟计算,结果见表 2。

| 隔板间 距/mm |

流量/ (g·s-1) |

黏度/ (mPa·s) |

密度/ (kg·m-3) |

入口总 压/Pa |

出口总 压/Pa |

压降/ Pa |

| 40 | 90 | 10 | 900 | 7 166 | 40 | 7 126 |

| 40 | 90 | 50 | 900 | 9 002 | 29 | 8 973 |

| 40 | 90 | 100 | 900 | 11 226 | 21 | 11 205 |

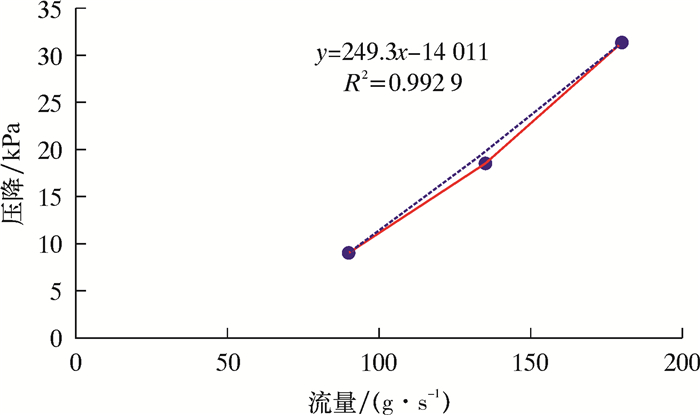

在流体黏度50 mPa·s、密度900 kg/m3、隔板间距40 mm的情况下,分别对流体流量为90、135和180 g/s时混合型ICD产生的压降进行模拟计算,结果见表 3。

| 隔板间 距/mm |

流量/ (g·s-1) |

黏度/ (mPa·s) |

密度/ (kg·m-3) |

入口总 压/Pa |

出口总 压/Pa |

压降/ Pa |

| 40 | 90 | 50 | 900 | 9 002 | 29 | 8 973 |

| 40 | 135 | 50 | 900 | 18 625 | 74 | 18 551 |

| 40 | 180 | 50 | 900 | 31 551 | 141 | 31 410 |

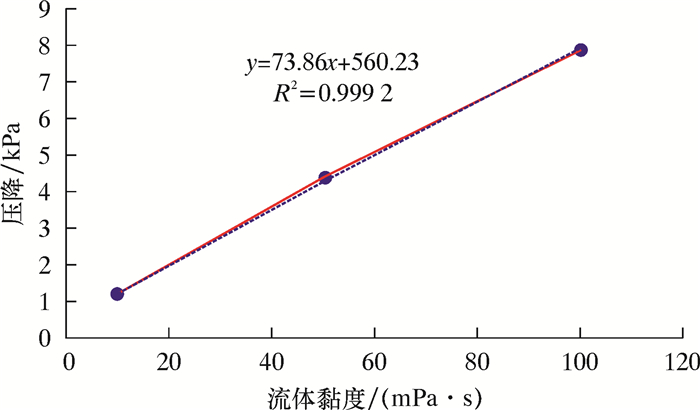

从表 1~表 3可知,混合型ICD压降随隔板间距的增大而略微增大,随流体黏度的增大而增大,亦随流体流量的增大而增大。将计算结果进行趋势线拟合,结果见图 9和图 10。从图 9和图 10可以看出:流体流量对压降的影响程度最大,是压降的主要影响因素;流体黏度对压降的影响次之,是压降的次要影响因素;隔板间距对压降的影响最小,可以忽略不计。这与流场分析中得到的混合型ICD压降主要以节流压降为主的结论相符。

|

| 图 9 流体黏度与混合型ICD压降的关系曲线 Fig.9 Effect of fluid viscosity on the pressure drop of the hybrid ICD |

|

| 图 10 流体流量与混合型ICD压降的关系曲线 Fig.10 Effect of fluid flow rate on the pressure drop of the hybrid ICD |

摩擦型ICD的压降与流体黏度密切相关,在水突破进入井内以后,由于油水黏度差异较大,极易形成优势的水流流道而使ICD达不到预先期望的效果,混合型ICD可能存在这一问题。为更清晰地确定混合型ICD对流体黏度的敏感性程度,特选择相似工况下不同黏度时的混合型ICD、摩擦型ICD的压降计算数据进行对比。

对不同流体黏度时的摩擦型ICD进行压降模拟计算,选择摩擦流道入口为左边界,摩擦流道出口为右边界,全部流出。固体壁面边界作为无滑移边界处理,流动参数设置为0。摩擦流道为单一螺旋流道,由6圈螺旋组成,螺旋高10 mm、宽10 mm,基管外径80 mm。选择流体流量90 g/s、密度900 kg/m3、螺旋间距40 mm,分别对流体黏度为10、50和100 mPa·s时摩擦型ICD产生的压降进行模拟计算,结果见表 4。将计算结果进行趋势线拟合,结果见图 11。

| 螺旋间 距/mm |

流量/ (g·s-1) |

黏度/ (mPa·s) |

密度/ (kg·m-3) |

入口总 压/Pa |

出口总 压/Pa |

压降/ Pa |

| 40 | 90 | 10 | 900 | 1 252 | 13 | 1 239 |

| 40 | 90 | 50 | 900 | 4 371 | 10 | 4 361 |

| 40 | 90 | 100 | 900 | 7 908 | 10 | 7 898 |

|

| 图 11 流体黏度不同时的摩擦型ICD压降 Fig.11 Effect of fluid viscosity on the pressure drop of the friction type ICD |

将图 9和图 11对比可以发现,在流体黏度差值一定的情况下,混合型ICD产生的压降远低于摩擦型ICD产生的压降,说明混合型ICD流体黏度敏感性差于摩擦型ICD,混合型ICD能更好地适应于不同黏度的流体流动。

4 结论与建议(1) 对于混合型ICD,流体在孔口处压力瞬时降低,在隔板流道中流动时压力损失很小,压降以节流压降为主。

(2) 流体流进混合型ICD后速度逐渐增大,在孔口处达到峰值,从孔口流出后,流速又迅速降低,在隔板流道中重新分布。

(3) 混合型ICD控制特征为:流体流量对压降的影响最大,流体黏度对压降的影响次之,隔板间距对压降的影响最小,可以忽略不计。

(4) 与摩擦型ICD相比,混合型ICD流体黏度敏感性差,在流体黏度差值一定的情况下,混合型ICD产生的压降远低于摩擦型ICD产生的压降。

建议进一步开展试验和数模研究,建立并完善混合型ICD的压降模型。

| [1] |

何彦庆, 荣晓辉, 张兴平, 等. 油井流入控制器[J]. 国外油田工程, 2008, 24(7): 45-49. HE Y Q, RONG X H, ZHANG X P, et al. Inflow control device for oil well[J]. Foreign Oilfield Engineering, 2008, 24(7): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2008.07.012 |

| [2] |

杨青松, 刘露, 汪志明, 等. 水平井ICD完井油藏渗流与井筒流动耦合模型研究[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2015, 12(14): 55-60. YANG Q S, LIU L, WANG Z M, et al. Study on reservoir seepage and wellbore flow in horizontal well completion with inflow control device[J]. Journal of Yangtze University(Natural Science Edition), 2015, 12(14): 55-60. |

| [3] |

田翔, 李黎, 谢雄, 等. 水平井平衡控水筛管(ICD)完井技术在惠州油田的应用[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(9): 238-240. TIAN X, LI L, XIE X, et al. The application of inflow control device completion technology on the Huizhou Oilfield[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2012, 34(9): 238-240. |

| [4] |

曾显磊, 罗东红, 陶彬, 等. 井下流量平衡器完井技术在疏松砂岩底水油藏水平井开发中的应用[J]. 中国海上油气, 2011, 23(6): 398-402. ZENG X L, LUO D H, TAO B, et al. Application of ICD completion technique in horizontal well for developing unconsolidated sand reservoir with bottom water[J]. China Offshore Oil and Gas, 2011, 23(6): 398-402. DOI:10.3969/j.issn.1673-1506.2011.06.010 |

| [5] |

帅春岗, 段永刚, 冉林, 等. 水平井ICD控水方法研究[J]. 石油钻采工艺, 2012, 34(1): 85-88. SHUAI C G, DUAN Y G, RAN L, et al. Research on the method of controlling bottom water with inflow control device(ICD) in horizontal well[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2012, 34(1): 85-88. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2012.01.024 |

| [6] |

赵旭, 姚志良, 刘欢乐. 水平井调流控水筛管完井设计方法研究[J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(1): 23-27. ZHAO X, YAO Z L, LIU H L. Technical research on well completion design with inflow control device(ICD) in horizontal wells[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(1): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2013.01.008 |

| [7] |

CORONADO M P, GARCIA L, RUSSELL R, et al. New inflow control device reduces fluid viscosity sensitivity and maintains erosion resistance[R].OTC 19811-MS, 2009.

|

| [8] |

吴振华, 高德利, 丁生. ICD在曹妃甸油田水平井完井中的适用性研究[J]. 石油化工应用, 2012, 31(6): 5-9. WU Z H, GAO D L, DING S. Applicability study of ICD in reducing water production of horizontal wells in CFD Oilfield[J]. Petrochemical Industry Applicaton, 2012, 31(6): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.2012.06.003 |

| [9] |

ABDELFATTAH T A, BANERJEE S, GARCIA G A, et al. Effective use of passive inflow control devices to improve the field development plan[R]. SPE 146521-MS, 2012.

|

| [10] |

GORDON S, HIGHTOWER A, MACKLIN N, et al. Controlling post-completion flow in steam-assisted gravity drainage wells[J]. Journal of Petroleum Technology, 2015, 66(10): 36-38. |

| [11] |

YOUL K S, HARKOMOYO, SUHANA W, et al. Passive inflow control devices and swellable packers control water production in fractured carbonate reservoir: a comparison with slotted liner completions[R]. SPE/IADC 140010, 2011.

|

| [12] |

朱红钧, 林元华, 谢龙汉. 流体分析及仿真实用教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010: 37. ZHU H J, LIN Y H, XIE L H. Fluid analysis and simulation course[M]. Beijing: Posts & Telecom Press, 2010: 37. |